II. Cтандартизация по iso.

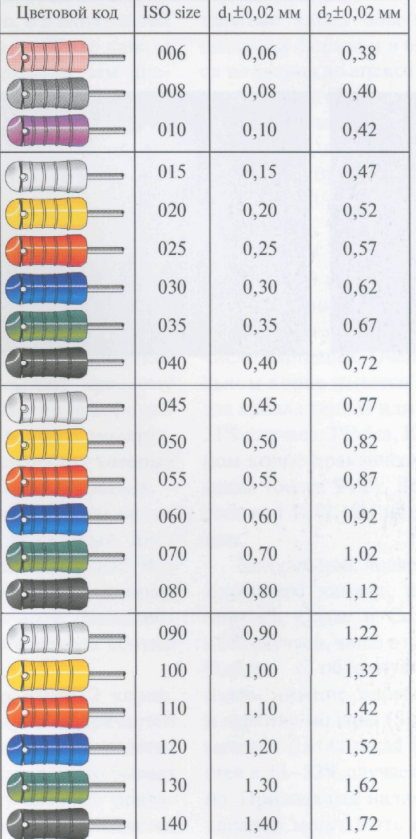

Размеры эндодонтических инструментов стандартизованы согласно рекомендациям Международной организации по стандартизации. Цветовая кодировка позволяет быстрее найти инструмент нужного диаметра. После трех наименьших размеров, №6 розового, №8 серого

и №10 фиолетового, последовательность цветов белый, желтый, красный, синий, зеленый,черный повторяется три раза.

Справа: длина рабочей части инструмента согласно ISO составляет 16 мм.

Выделяют три диаметра инструмента: d1- верхушки, d2 — в начале режущей части (расстояние от d2 до верхушки инструмента составляет 16 мм)

и d3 — на расстоянии 3 мм от верхушки.

III. Методы определения рабочей длины зуба

Расчетная длина зуба и корня по таблице

Резиновый ограничитель, расположенный на эндодонтическом инструменте, устанавливают на отметку, соответствующую среднему размеру расчетной длины обрабатываемого зуба.

К-reamer или К-file с установленным ограничителем вводят в корневой канал до упора

Если после введения К-reamer или К-file в канал до упора, ограничитель достигает режущего края или жевательной поверхности зуба, то верхушка инструмента находится в пределах апикального сужения.

При частичном прохождении корневого канала, ограничитель не достигает поверхности зуба более чем на 2 мм, что указывает на необходимость его дальнейшего прохождения. Однако, следует помнить, что отклонения до 2 мм в большую или меньшую сторону могут быть связаны с индивидуальными колебаниями размера зуба данной группы. Этот метод определения рабочей длины зуба должен быть подтвержден рентгенологическим или электрометрическим методом и только при отсутствии вышеуказанных методов может рассматриваться как самостоятельный.

Метод, основанный на субъективных ощущениях пациента

Проводится при лечении зубов без анестезии, когда в области верхушки корня отсутствуют деструктивные изменения

При выведении инструмента за верхушку корня зуба пациент, как правило, чувствует легкий укол. Этот метод можно использовать для определения только ориентировочной длины зуба. После появления у пациента чувства легкого укола следует «подтянуть» инструмент из канала на 0,5 мм или выполнить 4 оборота против часовой стрелки и провести рентгенологическое или электрометрическое измерение.

Эндодонтический инструмент с резиновым ограничителем, который установлен на отметке, соответствующей средней длине зуба вводят в корневой канал до упора и выполняют диагностическую рентгенограмму. Инструмент выбирают небольшого размера для того, чтобы он свободно, без сопротивления и трения о стенки входил в канал

На рентгенограмме верхушка инструмента должна располагаться в зоне рентгенологической верхушки корня или отступа от нее на 0,5-1,0 мм. Однако следует помнить о том, что не всегда рентгенологическая верхушка корня соответствует анатомической, а тем более «физиологической» верхушке корня. Если корень искривлен или анатомическое отверстие находится на боковой поверхности корня, на рентгенограмме корень будет выглядеть несколько длиннее. В этом случае данные рентгенологического обследования должны быть дополнены показаниями электрометрического метода определения рабочей длины зуба.

Инструмент для прохождения корневого канала К-Reamer или К-file — вводится в канал зуба до упора (в пределах средней длины зуба). Затем один из электродов (пассивный) помещается на слизистую оболочку преддверия полости рта или щеки, а другой электрод (активный) присоединяется к металлической части инструмента. Цепь замыкается

Если звуковой сигнал не появляется, значит инструмент не достиг верхушки корня и его продвигают глубже. Если же звуковой, цифровой или световой сигнал возник, то канал пройден до верхушки. При выведении инструмента за верхушку в ткани периодонта у различных видов апекслокаторов срабатывает сигнал ошибки, выраженный в виде загорания красной лампочки, появления протяжного громкого звукового сигнала и др. Важно отметить, что точность определения положения апикального отверстия при электрометрическом методе колеблется от 60 до 97% в зависимости от конструкции апекслокатора и условий проведения измерений. Поэтому данный метод в ряде случаев должен быть использован совместно с рентгенологическим методом исследования.

Источник

Определение рабочей длины корневого канала.

При осуществлении манипуляций, связанных с эндодонтическим лечением, в процессе прохождения, расширения и пломбирования корневого канала необходимо точно определить длину корня зуба.

Рабочая длина корня – это расстояние от физиологического сужения, которое на 1-1,5мм не доходит до верхушки зуба, до устья корневого канала.

В связи с этим, необходимо различать три понятия: анатомическая, клиническая и рентгенологическая верхушка. После прорезывания зуба анатомическое отверстие верхушки корня зуба соответствует физиологическому. Затем, в результате отложения остеоцемента в области верхушки анатомическое отверстие отделяется от физиологического на расстояние 1,0-1,5 мм. Между ними формируется участок, который рядом авторов определяется как пульпо — периодонтальная зона. Новая граница между пульпой и периодонтом и называется анатомической верхушкой. Клиническая (физиологическая) верхушка, являющаяся границей корневой пломбы, и располагается на 1,0-1,5 мм выше анатомической и соответствует границе дентина и образованного цемента корня. Рентгенологический апекс – это верхушка корня зуба с окружающими тканями видимая на рентгеновском снимке.

Так как в клинических условиях практически невозможно измерить рабочую длину корня, измеряют рабочую длину зуба – от физиологического сужения до уровня по режущему краю или жевательной поверхности.

Существует три основных способа определения рабочей длины зуба.

Определение рабочей длины по расчетным таблицам.

Многочисленные измерения позволили установить средние значения длины корня и зуба для каждой группы зубов.

Верхняя челюсть (Длина зуба, мм )

Порядковый номер зуба

Нижняя челюсть (Длина зуба ,мм )

Рабочую длину зуба определяют следующим образом. Силиконовый ограничитель, обычно имеющийся на каждом эндодонтическом инструменте, устанавливают на отметку, соответствующую среднему размеру расчетной длины обрабатываемого зуба. Средняя длина устанавливается по эндодонтической линейке. Если при введении эндодонтического инструмента (римера или файла) в канал до упора силиконовый ограничитель достигает режущего края или жевательной поверхности, то верхушка инструмента находится в пределах верхушечного отверстия. При выборе толщины инструмента следует помнить, что в молодом возрасте обычно применяют более толстые инструменты, а у лиц пожилого возраста – тонкие. При работе с изогнутыми каналами предварительно инструмент необходимо согнуть по форме предполагаемой изогнутости корневого канала с целью предупреждения образования «ложного хода» в канале. Изгиб инструменту придают на специальном приспособлении – флексобенде, представляющем собой планшет с двумя прижатыми друг к другу роликами. Эндодонтический инструмент помещают между роликами и под необходимым углом извлекают его с определенным усилием, достаточным для изгиба стального инструмента. Можно сделать равномерный изгиб и ручным способом. Определение рабочей длины по расчетным таблицам должно быть подтверждено рентгенографическим или электрометрическим методами.

Рентгенологический (визиографический) метод.

Наиболее точный и распространенный способ определения длины корневого канала – это помещение инструмента в корневой канал с последующей рентгенографией (визиографией). При этом силиконовый ограничитель фиксируется на режущем крае или жевательной поверхности зуба, что позволяет определить не только длину зуба, но и степень проходимости канала, наличие перфораций, искривленность канала, состояние периодонта. После ренгенографии и извлечения инструмента из корневого канала его помещают в специальную эндодонтическую линейку с миллиметровыми делениями. Этот метод несколько ограничен в детском возрасте, у беременных и у лиц подвергшихся ионизирующему излучению.

3. Электрометрический метод.

Осуществляется с использованием специальных приборов – апекслокаторов. Принцип действия апекслокаторов разных фирм идентичен и строится на измерении разницы сопротивления между слизистой оболочки полости рта и тканей зуба. Суть метода заключается в следующем: отпрепарированный зуб изолируется от ротовой жидкости валиками или коффердамом, канал высушивается ватными турундами или бумажными штифтами, затем в канал вводят глубинометр (ример, файл), предварительно зафиксированный в держателе прибора. Второй электрод прибора фиксируется на губе пациента. При этом замыкания цепи не происходит т.к. сопротивление тканей зуба намного выше, чем слизистой оболочки, соответственно не возникает светового и звукового сигнала. По мере приближения кончика инструмента к верхушке звуковой сигнал становится более частым. При достижении анатомической верхушки звуковой сигнал становится непрерывным и появляется световая индикация в виде предупредительного слова «APEX».

На основании длительных клинических наблюдений можно сделать следующие выводы по поводу определения рабочей длины зуба:

-определение рабочей длины зуба является обязательным условием эндодонтического лечения;

-электрометрический метод позволяет сократить количество рентгеновских снимков;

-в случае противопоказания электрометрический метод позволяет заменить рентгенологическое исследование;

-электрометрический метод является дополнительным, но полностью не исключает остальные.

Источник

NeoStom — Сайт по стоматологии

| Определение рабочей длины корневого канала |

| Рабочая длина корневого канала — это расстояние от физиологической верхушки до какого-либо ориентира на коронке зуба (режущий край коронковой части, вершина бугра зуба). 1. Табличный способ определения длины корневого канала. Знание диапазона колебаний длины зубов является важным фактором успешного прохождения корневых каналов (табл.1). Зубы верхней челюсти Зубы нижней челюсти Форма, размеры зуба прямо связаны с развитием зуба и возрастом человека. Для врача очень важно знать, как процесс формирования апикального отверстия у зуба достигает своей предельной длины. Этот процесс имеет 2 стадии: стадию несформированной и стадию незакрытой верхушки. Таблица 2 2. Анатомический способ. Как известно, соотношение длины коронки к длине корня зуба примерно равно 1 : 2 (у клыка 1 : 2.5). Однако этот метод является приблизительным и недостаточно достоверным. 3. Определение ориентировочной длины канала на основе рентгенологической диагностики. Рентгенограмма с введением файла № 15 позволяет получить информацию об анатомии и количестве каналов и направлении их изгибов (рис. 1). Рис. 1. Первая рентгенограмма для определения рабочей длины каналов: Для определения рабочей длины важно знать относительную коронковую точку. 4. Электрометрический метод. Принцип определения длины корневого канала электронным методом состоит в измерении абсолютного сопротивления или диапазона сопротивления (рис. 2). Рис. 2. Инструмент в корневом канале связан с измерительным устройством. Электрический ток проходит через файл в канал. В качестве противоэлектрода используют губной или ручной электрод. Устройство локализует апикальное отверстие по значению абсолютного сопротивления, установленному производителем устройства. Ток с переменной частотой минимизирует влияние процесса электрохимической поляризации (Бир Р. и др. 2000) Однако измерить импеданс ткани между апексом и слизистой оболочкой напрямую невозможно. Если во время измерения корневой канал сухой на всем протяжении, цепь замыкается на периапикальных тканях. Если корневой канал влажный и содержит остатки пульпы, требуемое значение сопротивления будет получено до того, как инструмент дойдет до верхушки (Бир Р. и др. 2000). Степень ошибки зависит от диаметра канала. При хорошо высушенных каналах правильность электронных измерений варьируется в пределах 67-90 %. Точное определение рабочей длины корневого каналаТочное определение рабочей длины корневых каналов является одним из наиболее важных этапов эндодонтического лечения и играет большую роль в его успехе. Более точный, объективный и достоверный метод определения рабочей длины — производство «измерительной» рентгенограммы зуба с введенными в каналы эндодонтическими инструментами. Рабочая длина корневого канала при удалении живой пульпы на 1,5 мм меньше рентгенологической длины корня, а при удалении девитальной, сильно инфицированной пульпы — на 1,0 мм меньше. Источник: Эндодонтическое лечение зубов, Кузьмина Д. А., Пихур О. Л., Иванов А. С. 2010. Источник |