- Пузырьковый метод контроля герметичности

- home decors

- НОВОСТИ

- Задать вопрос

- Пузырьковый метод контроля герметичности

- Течеискание и пузырьковый метод контроля герметичности сварных соединений

- Просто для понимания масштабов

- Преимущества вакуумно-пузырькового метода течеискания

- Технология проведения вакуумно-пузырькового контроля

- 1. Подготовка индикаторного состава

- 2. Очистка и сушка поверхности

- 3. Нанесение индикаторного состава на сварной шов (либо исследуемый участок основного металла)

- 4. Установка вакуумной рамки

- 5. Создание вакуума внутри рамки

- 6. Регистрация течей

- 7. Удаление остатков индикаторной жидкости

- Обучение и аттестация для проведения течеискания на ОПО

- Где купить вакуумные рамки и установки контроля герметичности

Пузырьковый метод контроля герметичности

Контроль поверхностей некоторых объектов на герметичность осуществляется пузырьковым методом, суть которого состоит в фиксации местных утечек газообразных сред. Определить их наличие помогают пузырьки контрольного газа, появляющиеся в местах покрытия индикатором. Метод используется при необходимости проверки герметичности таких объектов, как газовые, гидравлические системы, ёмкости, которые находятся под воздействием избыточного давления.

Возможно создание вектора давления с применением вакуумных насосов. В этом случае на объекты, подвергаемые контролю, к примеру, сварные швы, наносят пеноплёночный индикатор, устанавливают вакуумную рамку. Удаление газа с рамки для получения в ней нужного давления осуществляется механическими насосами. В состав конструкции рамки входят: жёсткий каркас, уплотнитель (материал — мягкая резина), прозрачная верхняя крышка. На испытуемой поверхности создаётся перепад давления. Воздух, который проникает сквозь дефектные поверхности в камеры рамок, формирует в индикаторе пузырьки.

Согласно правилам нанесения индикатора, он должен покрывать контролируемые участки ровным слоем небольшой толщины. Возникающие ложные пузырьки снимают с помощью салфетки, затем поверхность опять покрывают эмульсией.

Течи, величина которых более 1∙10-4м3Па/с, выявляются в течении 2-х или 3-х секунд. А время отклика на течи величиной 10-7м3Па/с — примерно 15 минут. Порог чувствительности — 1,3∙10–7м3Па/с. Метод применяется в случаях локального контроля герметичности сплошных материалов и сварных соединений.

Источник

home decors

Качество. Безопасность. Профессионализм.

НОВОСТИ

«Газпром» нам доверяет

Сертификация продукции по ТР ТС 010, ТР ТС 016, ТР ТС 032

Волгограднефтемаш изготовил первую из шести крупногабаритных колонн для АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Доклад УП «Белгазпромдиагностика» на VI отраслевом совещании «Состояние и основные направления развития неразрушающего контроля качества сварных соединений объектов ОАО «Газпром»

УП «Белгазпромдиагностика» и компания TechCorr подписали договор о сотрудничестве в области неразрушающего контроля и технической диагностики ферромагнитных материалов

АО «Краснодаргазстрой» в 10 раз увеличило скорость контроля сварных соединений благодаря установке MSCAN–SUPOR

Реализован проект по досборке двух коксовых барабанов на ОАО «Нафтан»

Наш комплекс MSCAN – SUPOR в реестре оборудования ОАО «Газпром».

«Газпром» и «Белгазпромдиагностика» делают новый шаг в развитии отношений

УП «Белгазпромдиагностика» разработала комплекс MSCAN — SUPOR

УП «Белгазпромдиагностика» и компания Cutech Group Ltd подписали договор о сотрудничестве в области инспекции, неразрушающего контроля и технической диагностики.

Проект «Сила Сибири»

Наши специалисты прошли квалификационные испытания Газпрома в рамках подготовки к реализации проекта «Сила Сибири»

Вклад компании «Белгазпромдиагностика» в реализацию проекта «Южный поток».

Приглашаем принять участие в 5-й международной конференции «Современные методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов».

Обзор сканеров для контроля трубопроводов с возможностью одновременного использования эхо-импульсного и дифракционно-временного методов.

Аккредитованы как центр подготовки специалистов по неразрушающему контролю в ОАО «ГАЗПРОМ».

В 2014 году в Беларуси будут введены в действие СТБ по применению дифракционно-временного метода контроля (TOFD)

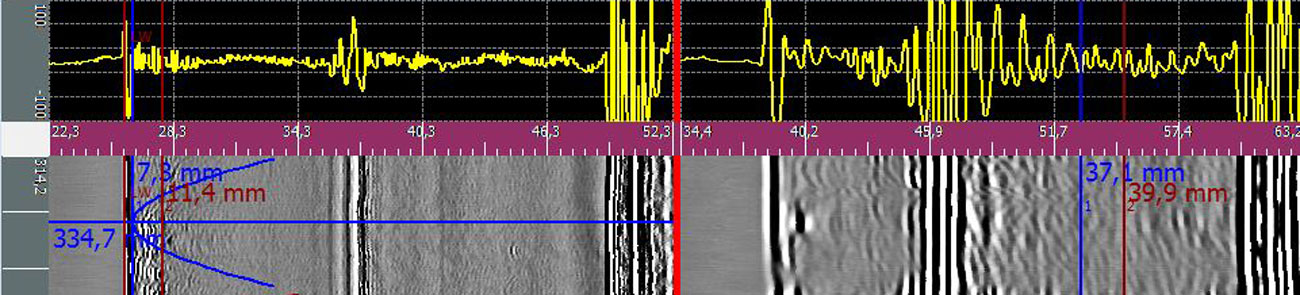

Опыт применения TOFD (дифракционно-временного метода УЗК) при контроле сварных соединений трубопроводов и толстостенных объектов.

Применение TOFD и PA значительно упрощает контроль повреждений вызванных водородным воздействием.

Новый сканнер “Bracelet” для контроля методом фазированных решеток и дифракционно-временным методом (ToFD).

Дефектоскоп OmniScan MX2 — новые возможности неразрушающего контроля методом ToFD

Задать вопрос

Пузырьковый метод контроля герметичности

Методы контроля герметичности соединений назначают в зависимости от условий эксплуатации изделий, типа конструкции и других факторов. Контроль, осуществляемый после внешнего осмотра, основан на способности газов и жидкостей проникать через несплошности. Для проведения испытаний используют керосин, аммиак, воздух, воду, гелий и др.

При испытании керосином поверхность, доступную для осмотра, покрывают водной суспензией мела или каолина и подсушивают. Противоположную сторону шва два-три раза смачивают керосином. Дефекты в шве обнаруживаются по появлению жирных желтых пятен на окрашенной поверхности. Таким методом испытывают сосуды, работающие без внутреннего давления с толщиной стенки до 16 мм и размером дефекта свыше 0,1 мм. Продолжительность испытания должна составлять не менее 12 ч при положительной температуре и не менее 26 ч — при отрицательной.

При пневматическом испытании (ГОСТ3242—79) сжатый газ (воздух, инертные газы и др.) подают в испытуемый сосуд под давлением, несколько превышающем рабочее. Плотность сварных соединений проверяют мыльным раствором или погружением сосуда в воду.

При гидравлическом испытании (ГОСТ 3845—75) все отверстия в изделии плотно закрывают заглушками и через штуцер заполняют изделие водой. С помощью гидравлического насоса создают давление, в 1,25. 1,5 раза превышающее рабочее. О наличии дефектов судят по появлению на противоположной стороне шва течи, капель или следов жидкости. Данный вид испытаний применяют при проверке герметичности сварных соединений паровых и водяных котлов, трубопроводов и сосудов, работающих под давлением.

Источник

Течеискание и пузырьковый метод контроля герметичности сварных соединений

Просто для понимания масштабов

В таблице №2 уже упомянутого ГОСТ Р 56542-2015 перечислены разновидности контроля проникающими веществами. В общей сложности там насчитывается 15 методов, из которых:

– к капиллярному контролю относится пять: яркостный, цветной, люминесцентный, люминесцентно-цветной, метод фильтрующихся частиц.

– к течеисканию относятся остальные десять: пузырьковый, масс-спектрометрический, акустический, галогенный, манометрический, радиоактивный, катарометрический, метод высокочастотного разряда, химический метод и метод остаточных устойчивых деформаций.

В основе всех этих методов лежит общий принцип: дефекты обнаруживаются в результате проникновения в их полость каких-либо веществ – жидкостей или газов, которые взаимодействуют с объектом контроля на молекулярном уровне.

Согласно п. 27 в ГОСТ Р 59286-2020 «Контроль неразрушающий. Течеискание. Термины и определения», к такому контролю могут относиться также процедуры по локализации течей (а не только по их выявлению). Плюс у каждого метода есть всевозможные способы реализации: у одного только масс-спектрометрического их, как минимум, восемь. Чтобы хоть как-то помочь сориентироваться во всём этом многообразии технологий – в начале «нулевых» в России даже приняли ГОСТ Р 51780-2001 «Контроль неразрушающий. Методы и средства испытаний на герметичность. Порядок и критерии выбора». В качестве основных критериев там приведены «выполнение обязательных и дополнительных требований», «стоимость – качество», «культура производства» и «согласование с заказчиком».

Словом, обозреть все методики и подходы в одной статье – не реально. Да и едва ли в этом есть смысл. На сегодняшний день чаще всего применяются:

- пузырьковый метод течеискания. О физических основах, средствах и порядках проведения такого контроля мы поговорим ниже;

- масс-спектрометрический метод течеискания. Один из самых сложных. Заключается в том, чтобы при помощи гелиевого течеискателя зарегистрировать пробное вещество (чаще всего это инертный газ – гелий или аргон), проникающее через течи, предварительно выделив его из смеси сопутствующих газов по отношению их массы к заряду в электрическом и магнитном полях после ионизации. Метод регламентируется положениями ГОСТ 28517-90 «Контроль неразрушающий. Масс-спектрометрический метод течеискания. Общие требования». Гелиевые течеискатели представлены огромным разнообразием моделей, от бюджетных портативных приборов с выносным щупом (типа Х1) до дорогостоящих стационарных комплексов (типа PHOENIXL 300);

- акустический метод течеискания. По принципу действия схож с акустико-эмиссионным контролем. Акустический метод ПВТ предполагает использование специального прибора – течеискателя, который регистрирует упругие колебания, возбуждаемые при перетекании жидкости или газа через течь с частотой примерно 40 кГц. За приём акустических отвечает встроенный в течеискатель пьезоэлектрический микрофон или, чаще, выносной щуп с микрофоном и усилителем. Фиксируя упругие колебания, датчик преобразует их в электрический сигнал, который обрабатывается электронным блоком и выводится на экран прибора. Чем выше давление газа или жидкости в исследуемом объекте – тем выше чувствительность контроля. Акустические течеискатели широко используются для контроля герметичности инженерных коммуникаций – тепло-, газо-, водоснабжения. В зависимости от типа щупа течеискатели реализуют звукорезонансный либо акустический метод. Некоторые приборы могут работать с преобразователями обоих типов (как пример – ТИ1-ЗОНД+ производства компании «АКА-Скан»);

- галогенный метод течеискания. Одно из главных его преимуществ – способность выявлять утечки фреона. Именно поэтому галогенный метод так активно используют для контроля герметичности холодильного оборудования, но не только. Он очень востребован для контроля герметичности ёмкостей больших объёмов, а также сложных разветвлённых коммуникаций (газонаполненных трасс, трубопроводов, кабельных магистралей), не доступных для вакуумирования. Реализуется метод при помощи галогенных течеискателей;

- цветной (хроматический) метод. Одна из распространённых его разновидностей – поиск течей нефтепродуктов и органических жидкостей с применением сольватных индикаторов. Это негорючий раствор, который при помощи кисти либо распылителя наносят на зону контроля. В тех местах, где имеются течи, жидкость вступает в химическую реакцию с нефтесодержащим продуктом, вследствие чего проступают ярко-красные пятна. В зависимости от толщины стенки время реакции может достигать 30 минут;

- проба «мел-керосин». Активно применяется для течеискания всевозможных резервуаров и ёмкостей, в том числе – авиаремонтными службами для инспекции топливных баков. Одну сторону сварного соединения (либо основного металла) 3–4 раза смачивают индикаторной жидкостью – осветительным керосином. На другую сторону наносят проявитель – суспензию мела в спирте или воде. Время контроля достигает 12 часов при положительной температуре или 24 часа – при температуре 0 ˚С и ниже. Если шов перед контролем подогрели до 60–70 ˚С, то время выдержки сокращают до 1,5–2 часов. Но чаще всего наиболее интенсивное образование индикаторных пятен наблюдается в течение первых 15 минут. Поэтому зону контроля осматривают сразу после нанесения индикаторной жидкости. В тех местах, где имеются течи, мел будет темнеть. Обнаруженные таким способом участки обводят краской (маркером). Проба «мел-керосин» хороша низкой стоимостью расходников, высокой чувствительностью и наглядностью результатов, но, во-первых, требует двустороннего доступа к зоне контроле (сварному соединению), а во-вторых, создаёт большие трудности при последующих малярных и изоляционных работах. Удалить остатки мела и керосина бывает очень тяжело (особенно в условиях цеха, если не предусмотрено камеры для высоконапорной мойки или пескоструйной обработки), из-за чего сильно ухудшается адгезия покрытия. Тем не менее, смачивание керосином – по сей день очень востребованный способ контроля герметичности.

Если же говорить про реальную практику течеискания в контексте НК при проведении технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности в полевых условиях, то здесь безоговорочным лидером надо признать пузырьковый метод. Он же вакуумно-пузырьковый контроль герметичности, он же вакуумирование, он же контроль непроницаемости. Особенно широко применяется при строительстве и ремонте РВС и изготовлении ёмкостного оборудования. Широко используется также для контроля герметичности сварных соединений баллонов, реже – для трубопроводов.

Преимущества вакуумно-пузырькового метода течеискания

Контроль может проводиться при одностороннем доступе к сварному соединению. Для работы используются «копеечные» расходники (вода, мыло, средства для мытья посуды типа Fairy). Контроль даёт быстрый наглядный результат – имеющиеся течи легко обнаруживаются по характерным пузырям и вздутиям в пенном растворе. На проверку 0,5 погонных метров может потребоваться всего 1–2 минуты (с учётом нанесения пенной эмульсии, установки вакуум-камеры, откачки воздуха, визуального наблюдения за образованием пузырей и сброса давления).

В зависимости от типа индикаторного раствора вакуумирование может выполняться даже при отрицательных температурах, до -30 ˚С. Хотя, конечно, подобных крайностей лучше избегать – даже если пенообразующий состав ещё сохранит свои рабочие свойства на морозе, то подвергать такому «стрессу» резиновый уплотнитель на вакуумной рамке вряд ли разумно. Не говоря уже об условиях труда самого дефектоскописта.

В отличие от цветной дефектоскопии, ПВТ не предполагает работы с вредными для здоровья химическими веществами. С последующим нанесением лакокрасочных или иных защитных покрытий проблем не возникает – опять же потому, что здесь нет агрессивной химии, которую было бы сложно удалить с поверхности и которая мешала бы нормальной адгезии.

Тем не менее, представление о вакуумировании как о некой «лёгкой прогулки» – в корне неверное. Такой контроль очень изматывает физически и психологически. Вот лишь некоторые объективные трудности, с которыми сталкиваются при проведении ПВТ:

- срочность. Особенно – если говорить о вакуумировании при строительстве или ремонте (реконструкции) резервуаров вертикальных стальных. Всем работникам в «каре» – слесарям, сварщикам, дефектоскопистам – зачастую приходится трудиться одновременно, в условиях жёсткого цейтнота. Поэтому на практике течеискание часто предпочитают проводить вдвоём: один работник наносит мыльный раствор и подметает его по завершении контроля, второй – устанавливает рамку, откачивает воздух и смотрит на индикации течей;

- проблемы с вакуумным шлангом и шлангом. Кто-то об него запнулся, где-то он зацепился о какую-нибудь железяку, кто-то наступил… Если к этому добавляется общая спешка, то вероятность обрыва шланга только возрастает;

- негерметичное прилегание вакуумной рамки к поверхности сварного соединения – особенно на переходах (нахлесточных швах). Где-то неаккуратно удалили усиление сварного соединения, где-то имеется волнистость, где-то нарушена шероховатость (а она далеко не всегда соответствует рекомендуемому Rz 40 мкм). Плюс может отклеиться уплотняющий профиль по периметру вакуумной рамки, а сама резина задубеть. Поэтому иногда, чтобы хотя бы доработать смену, при каждом прикладывании рамки кромку профиля приходится дополнительно обрабатывать клеем или герметиком.

При этом – стоимость пузырькового метода течеискания сравнительно невысокая. В среднем расценки в российских лабораториях неразрушающего контроля по состоянию на апрель 2021 года варьируются от 170 до 350 рублей за 1 м сварного шва в нижнем положении и от 300 до 500 рублей – за 1 м шва в потолочном положении.

Ну и раз уж речь зашла об «экономике» метода, то, забегая вперёд, отметим, что средняя стоимость вакуумных рамок без подсветки по состоянию на апрель 2021 года составляет 5 000–10 000 рублей. С подсветкой – от 18 000 рублей. Вакуумный насос обойдётся в среднем в 25 000–50 000 рублей. Ряд производителей предлагает мобильные установки контроля герметичности – готовые комплекты для ПВТ с несколькими вакуум-рамками, насосом, иногда – с тележкой и дополнительным освещением. Такие комплексы стоят от 50 000 рублей. Плюс от 400 до 2 000 рублей придётся заплатить за вакуумный шланг.

Такие вот цифры. Давайте теперь разбираться, что собой представляет данное оборудование и как с ним работают.

Технология проведения вакуумно-пузырькового контроля

Согласно ГОСТ Р 56542-2015 «Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов», пузырьковый метод течеискания состоит в том, чтобы зарегистрировать пузырьки пробного газа, проникающие через сквозные дефекты (свищи, сквозные трещины, непровары) объекта контроля. Пузырьковый вакуумный метод получил наиболее широкое применение в неразрушающем контроле сварных соединений трубопроводов, ёмкостного оборудования, котлов, баллонов, днищ РВС, соединений их окраек в местах примыкания к ним стенок резервуара, пересечений вертикальных и горизонтальных швов и пр. Технология контроля проста – порядок его проведения состоит из следующих основных этапов.

1. Подготовка индикаторного состава

Приложение Д в ГОСТ Р 50.05.01-2018 рекомендует на 1 л тёплой чистой воды нужно добавить 50 г хозяйственного или туалетного мыла (65%) или 15 г пенообразователя на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ). Для контроля при отрицательных температурах рекомендуется добавить хлористый кальций (100–365 г в зависимости от температуры) или хлористый натрий (от 83 до 290 г, но только для температур не ниже -20 ˚С). Если же говорить о более «народных» средствах – средстве для мытья посуды или жидком мыле, то опытные дефектоскописты ПВТ часто добавляют их «на глаз» и получают вполне годные растворы.

В случае с пеноплёночным индикатором всё проще – он поставляется уже готовым к использованию. Средняя цена за 1 л такой жидкости по состоянию на апрель 2021 года – 300–400 рублей (за морозостойкий вариант – до 600 рублей).

2. Очистка и сушка поверхности

Контроль герметичности по понятным причинам лучше проводить до нанесения защитного либо изоляционного покрытия (если таковое предусмотрено). Поверхность, кроме того, следует очистить от грязи, масла, ржавчины. Лучше делать это проволочной щёткой. Рекомендуемая ширина зоны зачистки – не менее 150 мм в каждую сторону от сварного соединения. Для более эффективного удаления загрязнений хорошо подходят органические растворители – ацетон, уайт-спирит, спирт, бензин и др. После такой обработки поверхность нужно высушить (продуть сухим воздухом) и протереть чистой ветошью. Если на ней не останется загрязнений – значит, зачистка выполнена качественно и можно переходить к следующему этапу. Лучше делать это сразу, так как уберечь подготовленную зону контроля от последующего загрязнения, конденсации влаги атмосферного воздуха и прочих неприятных вещей – весьма затруднительно.

3. Нанесение индикаторного состава на сварной шов (либо исследуемый участок основного металла)

Это может быть мыльная эмульсия или специализированный пеноплёночный индикатор. Первый вариант дешевле и доступнее – для приготовления контрольной среды нужна лишь вода и пенообразующее вещество – для этого подойдёт хозяйственное или жидкое мыло, средство для мытья посуды или иная бытовая «химия», плюс в продаже есть пенообразователи (ПАВ). В пользу полимерных пеноплёночных индикаторов говорит их повышенная чувствительность к мелким течам. В ГОСТ Р 50.05.01-2018 «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме контроля. Унифицированные методики. Контроль герметичности газовыми и жидкостными методами» таких ограничений нет. Главное – чтобы пенообразующий состав подтвердил свою эффективность на контрольной течи (об этом мы обязательно позже расскажем), был безопасен для персонала и не оказывал коррозионного или иного вредного воздействия на объект контроля. РД-25.160.10-КТН-015-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Сварка при строительстве и ремонте стальных вертикальных резервуаров. Часть 2. Методы контроля качества сварных соединений» прямо указывает на то, чтобы для приготовления пенного индикатора использовалось туалетное либо хозяйственное мыло или экстракт лакричного солодкового корня (в зимнее время – с добавлением хлористого натрия). При этом – тот же документ рекомендует вместо мыльного раствора отдавать предпочтение пеноповерхностным индикаторам на основе синтетических поверхностно-активных веществ. Зарубежные стандарты ASTM и ASME не допускают использования мыльных эмульсий в качестве испытательных растворов.

Пеноплёночный индикатор наносят из тюбиков, бутылок или канистр, в которых он поставляется. Мыльный раствор – часто разводят в ведре непосредственно на объекте и наносят на сварной шов при помощи мягкой волосяной кисти, краскораспылителя или губки. В обоих случаях можно использовать пульверизатор (помповый распылитель).

4. Установка вакуумной рамки

Она же – вакуум-камера («присоска»). Представляет собой прямоугольный, треугольный, круглый или квадратный металлический каркас. С верхней стороны предусмотрен прозрачный смотровой экран из поликарбоната (плексигласа). С нижней, по периметру рамки приклеен эластичный профиль из пористой резины, задача которого – обеспечить плотное и герметичное прилегание к поверхности ОК. Вообще, уплотнитель – это одно из самых проблем мест вакуумной рамки. Контактная поверхность постоянно подвержена механическим, температурным и химическим воздействиям. Из-за этого профиль со временем дубеет, рвётся, отслаивается от корпуса, не держит вакуум. В поисках решения некоторые производители перешли на уплотнители из силикона и полиуретана.

За напуск атмосферы (откачку воздуха) отвечает механизм впуска-выпуска – вакуумные кран-ручки (клапаны) либо трёхпроходной шаровый кран. Следить за давлением можно по встроенному манометру. Ручки должны быть достаточно прочными – в процессе вакуумирования рамку приходится прижимать к поверхности.

В современных моделях также предусматривают светодиодную подсветку просмотрового окна (хотя некоторые форумчане «Дефектоскопист.ру» научились делать и самодельную подсветку к старым вакуум-камерам). Она питается от встроенного аккумулятора и упрощает обнаружение течей в рабочей зоне. При хорошем освещении подсветка может и не пригодиться, но при работе внутри закрытых «бочек», например, может здорово выручить.

Вакуумные рамки бывают для плоских поверхностей, а также для контроля угловых (уторных) сварных соединений, изогнутых объектов (трубопроводов, сосудов) и даже для нахлесточных швов. Ширина варьируется от 65 до 80 мм, длина – до 630 мм. Диаметр круглых вакуум-рамок – от 240 до 260 мм. В случае с угловыми рамками для уторных швов – они могут быть выполнены для установки на наружных или на внутренних углах.

При перестановке камеры с одного участка на другой – важно следить за тем, чтобы вакуум-камера не менее чем на 50–100 мм перекрывала ранее проверенный участок.

5. Создание вакуума внутри рамки

Задача – сделать так, чтобы давление воздуха с обратной стороны сварного шва оказалось больше, чем под вакуумной рамкой. Для пузырькового контроля герметичности достаточно даже небольшого перепада. Тогда воздух будет проникать через сквозные дефекты, «надувая» пузыри в пенном индикаторе и указывая тем самым на имеющиеся течи. Отменённая ныне методика ПНАЭ Г-7-019-89 требовала, чтобы давление в вакуумной камере для этого составляло 2,5–30×104 Па. Регламент РД-25.160.10-КТН-015-15 требует создания вакуума не менее 0,08 МПа. Большинство современных установок для контроля герметичности пузырьковым методом соблюдают эту норму с запасом: рабочее разрежение у большинства варьируется от -0,6 атмосфер до -1,0 атмосфер. В некоторых НТД говорится о вакуумировании при перепаде давления 250 мм вод. ст. По старым «Правилам технической эксплуатации резервуаров и инструкциям по их ремонту» (1986 год), разрежение в вакуум-камере должно было составлять не менее 0,665 МПа для сварных соединений стальных листов толщиной 4 мм и не менее 0,079 МПа – для толщин больше 4 мм.

За создание вакуума отвечает вакуумный насос, к которому через быстросъёмный вакуумный разъём подключается рамка при помощи шланга (у разных производителей его длина достигает 5–13 м). Вакуумные насосы обычно комплектуются фильтрами грубой очистки воздуха, блоком регулировки давления, а наиболее в наиболее продвинутых моделях реализована возможность дистанционного управления. Главные требования к вакуумным насосам – высокая скорость откачки воздуха, портативность (малый вес), желательно не слишком большой уровень шума и, что особенно важно, надёжность.

6. Регистрация течей

Непосредственно после нанесения индикаторной жидкости зону контроля тщательно осматривают. При работе с мыльной эмульсией рекомендовано смотреть до 2–3 минут (на практике зачастую ограничиваются 30–60 секундами). Большие дефекты чаще всего «выдают себя» сразу. При использовании полимерного состава для выявления малых течей нужно подождать до 10 минут.

Наличие течей определяют по возникновению пузырей и разрывом мыльной плёнки (если в качестве индикаторной жидкости используется мыльная эмульсия) либо пенным коконам и всё те же разрывам плёнки (при работе с полимерным составом). Если же пузырьки и вздутия отсутствуют, значит, контролируемый участок обладает достаточной герметичностью (именно достаточной, не абсолютной – поскольку таковая попросту недостижима, дело лишь в допустимой величине натекания).

7. Удаление остатков индикаторной жидкости

Выявленные течи обозначают маркером по металлу либо мелом. Во избежание коррозионного воздействия на металл по завершении контроля с поверхности удаляют остатки мыльной эмульсии при помощи веника/щёток/ветоши.

По завершении смены смотровое окно и резиновый профиль вакуумной рамки также необходимо очищать от загрязнений и брызг. Для этого лучше использовать мягкие моющие средства (либо спирт) и влажные салфетки.

Обучение и аттестация для проведения течеискания на ОПО

Где купить вакуумные рамки и установки контроля герметичности

Наиболее популярные в России изготовители вакуумных рамок– НТЦ «Эксперт», «ЭКСПЕРТ НК», Helling, «Рентгенсервис», «ПромГруппПрибор». Если вы хотите поддержать сообщество профессионалов неразрушающего контроля «Дефектоскопист.ру», то рекомендуем заказывать вакуум-рамки и установки контроля герметичности по ценам производителей у спонсоров портала.

Источник