Общие правила воздушной навигации.

План:

1. Основные задачи и общий порядок вождения ВС.

2. Основные этапы полета ВС по маршруту.

3. Общие правила выполнения полета по маршруту.

4. Способы полета ВС по линии заданного пути и вывода ВС в заданную точку.

5. Выход на КПМ и аэродром посадки.

6. Определение рубежа начала снижения.

7. Пути уменьшения времени полета и экономии авиатоплива в полете.

· СВЖ- сложный технологический процесс, объединяющий и навигацию, и пилотирование. Воздушная навигация как и самолетовождение рассматривается с позиции теории и рабочего процесса.

Воздушная навигация- есть прикладная авиационная наука о точном, надежном, регулярном и безопасном вождении воздушных судов по программным траекториям. На основе этих закономерностей разрабатываются методы решения следующих навигационных задач:

— определение текущих значений координат пространственного места самолета;

— векторов скорости воздушной, путевой и ветра;

— расчеты времени выхода обязательного донесения и поворотные пункты маршрута, моментов ввода в разворот и вывода из него и другие определения параметров вывода самолета в пункт назначения, а также маневров захода на посадку в горизонтальной и вертикальной плоскостях;

— измерения отклонений фактической траектории полета от программной.

Таким образом, в воздушной навигации рассматривается кинематика движения самолета с целью определения указанных выше навигационных выше элементов положения и движения, характеризующих пространственное положение самолета и перемещение его относительно воздушной среды и поверхности Земли.

— Полеты ГА осуществляются на ВТ МВЛ, и вне ВТ( воздушной трассы) и применении авиации в народном хозяйстве. Общий порядок работы экипажа по выполнению навигационных задач определяется этапами самолетовождения, куда входят:

— Взлет и набор высоты;

— Выход на опорные пункты маршрута (исходный, поворотный, конечный, контрольный ориентир)

— Выход на линию заданного пути;

— Выход на рубеж начала снижения;

— Выход ВС на конечный пункт маршрута;

— Выполнение маневра для захода на посадку;

Независимо от этапа полета ЭВС обязан выполнять общие правила:

1. Полет планировать и осуществлять с учетом конкретной аэронавигационной обстановки, метеорологических условий и характеристик навигационного оборудования самолета и со строгим выполнением требований правил ПВП, ППП, ОПВП.

2. Независимо от условий полета ЭВС обязан постоянно знать местонахождение ВС.

3. Строго соблюдать расчетный (требуемый) навигационный режим полета.

4. При смене участков маршрута обеспечить точный выход на линию заданного пути.

5. Вести требуемую документацию и применять самолетные средства объективного контроля.

— Для выдерживания ВС на заданной траектории полета необходимо непрерывно или дискретно управлять его движением. В зависимости от того, по какому параметру осуществляется управление различают:

3. маршрутный способ полета по линии заданного пути и выводу ВС на ПМ.

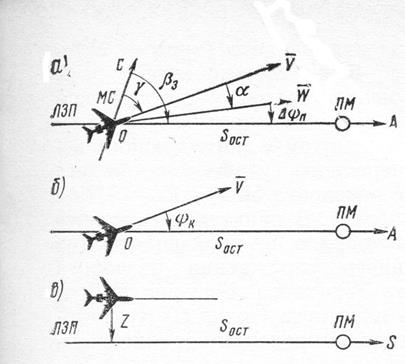

Задача полета по ЛЗП и выводу ВС в ПМ путевым способом решается по подвижной полярной системе координат.

Преимуществом путевого способа является возможность вывода ВС в заданную точку по кратчайшему расстоянию, а недостатком – неточное следование по ЛЗП и выхода ПМ не строго с заданного направления.

— Курсовой способ основан на использовании связанной с ВС системой координат, полярная ось которой ОА совпадает с продольной осью ВС (рис б). Параметром вывода служит курсовой угол jк, который выдерживается равным нулю. При отсутствии ветра ВС будет выходить в ПМ по кратчайшему расстоянию, а в условиях ветра по сложной траектории, не совпадающей с ЛЗП.

— Маршрутный способ полета по ЛЗП и вывода ВС в ПМ реализуется при использовании НК, когда обеспечиваются непрерывное определение и индикация координат Z и S. Задача решается в системе земных координат, одной из осей которых служит ЛЗП, а второй- перпендикулярное к ней направление ( рис.в) Маршрутный способ гарантирует полет по ЛЗП и выход на ПМ с заданного направления. Недостатком является отсутствие непосредственной связи между направлением полета и координатой Z (линейно боковым уклонениям).

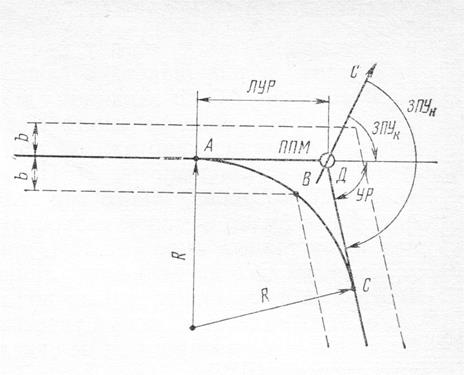

Весь полет по заданному маршруту состоит из последовательного его вывода из одного ПМ в другой по кратчайшему расстоянию. Пролет над опорным пунктом с последующим немедленным выводом на ЛЗП очередного участка маршрута возможен только при угле разворота близкому к нулю и малой скорости.

УР= ЗМПУн— ЗПУл

Обычно конечным пунктом является аэродром посадки.

Выход на КПМ – очень важный этап выполнения маршрутного полета. Здесь ВС входит в район с высокой интенсивностью ВД, ЭВС вынужден производить маневрирование, т.е. выполнять полет с переменными скоростями, курсом и высотой. Это требует от ЭВС повышенного внимания к процессу СВЖ и обеспечения БП.

Выход на КПМ осуществляется визуально или по бортовому радиолокатору, расчетному курсу и времени, наземными техническими и светотехническими средствами СВЖ, расположенными на аэродроме посадки.

Выход на КПМ, как правило выполняется полетом на приводную радиостанцию с контролем пути по другим техническим средствам СВЖ и времени.

В тех случаях, когда КПМ не является аэродромом посадки, ЭВС выводит самолет на КПМ, а затем на аэродром посадки, используя в комплексе технические средства СВЖ и визуальную ориентировку.

Снижение по трассе для захода на посадку имеет большое значение экономическое, так как не приходится тратить добавочного времени на снижение в районе аэродрома.

Расчет удаления начало снижения рассчитывается по НЛ-10ю.

Для уменьшения времени полета и экономии авиатоплива в процессе СВЖ применяются комплекс мер:

— по сокращению расстояния от аэродрома вылета до аэродрома посадки путем выпрямления ВТ.

— Путем выбора наиболее выгодного эшелона полета и по кратчайшему маршруту.

Контрольные вопросы:

1. Что включает в себя СВЖ?

2. Что такое воздушная навигация?

3. Каковы основные этапы СВЖ?

4. Какие общие правила обязаны выполнять члены экипажа ВС во время выполнения полетного задания?

5. Какие способы полета ВС по ВТ существуют? Их преимущества и недостатки.

6. Как осуществляется выход на КПМ?

Ключевые слова:

СВЖ, ВН, фактическая траектория, программная траектория, ВТ, МВЛ, маршрутный способ, ИПМ, ППМ, КПМ.

Источник

Воздушная навигация. Лекция 1. Основные навигационные понятия и определения

| Название | Лекция 1. Основные навигационные понятия и определения |

| Анкор | Воздушная навигация.doc |

| Дата | 22.04.2017 |

| Размер | 3.21 Mb. |

| Формат файла |  |

| Имя файла | Воздушная навигация.doc |

| Тип | Лекция #5125 |

| страница | 5 из 10 |

Подборка по базе: психология 10 лекция.docx, Лекция №5.Общие правила воздушной навигации.

Воздушная навигация- есть прикладная авиационная наука о точном, надежном, регулярном и безопасном вождении воздушных судов по программным траекториям. На основе этих закономерностей разрабатываются методы решения следующих навигационных задач: • программирование траектории;

Таким образом, в воздушной навигации рассматривается кинематика движения самолета с целью определения указанных выше навигационных выше элементов положения и движения, характеризующих пространственное положение самолета и перемещение его относительно воздушной среды и поверхности Земли.

Независимо от этапа полета ЭВС обязан выполнять общие правила:

Задача полета по ЛЗП и выводу ВС в ПМ путевым способом решается по подвижной полярной системе координат. рис. 9

Весь полет по заданному маршруту состоит из последовательного его вывода из одного ПМ в другой по кратчайшему расстоянию. Пролет над опорным пунктом с последующим немедленным выводом на ЛЗП очередного участка маршрута возможен только при угле разворота близкому к нулю и малой скорости. УР= ЗМПУн— ЗПУл рис. 10 Выход на КПМ – очень важный этап выполнения маршрутного полета. Здесь ВС входит в район с высокой интенсивностью ВД, ЭВС вынужден производить маневрирование, т.е. выполнять полет с переменными скоростями, курсом и высотой. Это требует от ЭВС повышенного внимания к процессу СВЖ и обеспечения БП. Выход на КПМ осуществляется визуально или по бортовому радиолокатору, расчетному курсу и времени, наземными техническими и светотехническими средствами СВЖ, расположенными на аэродроме посадки. Выход на КПМ, как правило выполняется полетом на приводную радиостанцию с контролем пути по другим техническим средствам СВЖ и времени. В тех случаях, когда КПМ не является аэродромом посадки, ЭВС выводит самолет на КПМ, а затем на аэродром посадки, используя в комплексе технические средства СВЖ и визуальную ориентировку. Снижение по трассе для захода на посадку имеет большое значение экономическое, так как не приходится тратить добавочного времени на снижение в районе аэродрома. Расчет удаления начало снижения рассчитывается по НЛ-10ю. Для уменьшения времени полета и экономии авиатоплива в процессе СВЖ применяются комплекс мер:

Контрольные вопросы:

СВЖ, ВН, фактическая траектория, программная траектория, ВТ, МВЛ, маршрутный способ, ИПМ, ППМ, КПМ. Обеспечение безопасности полетов в навигационном отношении. Требования к содержанию навигационного обеспечения полетов.

Требования безопасного самолетовождения на воздушном транспорте, вопросы безопасного движения имеют особое значение. Это обусловлено тем, что оно принципиально отличается от всех других видов транспорта. Поэтому одной из главных задач СВЖ является обеспечение безопасности полетов. Эта задача, имеющая важное государственное значение, решается многими службами авиапредприятий ГА, обеспечивающих полеты. Но ведущая роль в его решении принадлежит экипажам ВС, так как они непосредственные исполнители полетов. В каждом полете есть потенциальная возможность опасности, но возникает она не всегда. Практика показывает, что ее можно предупредить и исключить. Безопасное самолетовождение – означает предотвращение случаев столкновения воздушного судна с наземными препятствиями и опасных сближении ВС с наземными препятствиями и опасных сближении ВС в полете, потери ориентировки, нарушения установленного режима полетов, а также попадания ВС в зоны ОМЯ. Меры по обеспечению безопасного СВЖ. Меры по обеспечению безопасного СВЖ достигаются строгим соблюдением правил полетов, выдерживанием интервалов вертикального, продольного, бокового эшелонирования, а также контролем за полетом с земли с помощью наземных радиотехнических средств, а также с помощью расчета безопасной высоты полета по давлению 760 мм.рт.ст. и остальных безопасных высот полета. Потеря ориентировки, ее причины и меры предотвращения. Действия экипажа при потере ориентировки, восстановление ориентировки. Для достижения безопасности СВЖ экипаж обязан в течении всего полета сохранять ориентировку, т.е. знать местонахождение ВС. Современные средства СВЖ обеспечивают сохранение ориентировки при полетах как днем, так и ночью. Однако практика показывает, что еще встречаются случаи потери ориентировки. Это вызывает необходимость изучения ее причин и действия экипажа при этом. Ориентировка считается потерянной, когда экипаж не знает своего местонахождения и не может определить направления полета к пункту назначения Ориентировка может быть потеряна полностью или временно. Ориентировка считается полностью потерянной если экипаж по этой причине произвел вынужденную посадку вне аэродрома назначения. Ориентировка считается временно потерянной, если самолет после потери ориентировки был выведен экипажем самостоятельно или при помощи наземных навигационных средств на заданный маршрут с последующей посадкой на аэродром назначения. При видимости земной поверхности факт потери ориентировки устанавливается невозможностью опознавания пролетаемой местности при сличении ее с картой и отсутствием ориентиров, ожидаемых по расчету времени. При полете вне видимости земной поверхности факт потери ориентировки устанавливается по невозможности даже приближенно указать направление дальнейшего полета. Каждый случай потери ориентировки тщательно расследуется, анализируется и разбирается с командным и летным составом. По результатам расследования принимаются меры к предотвращению подобных случаев в дальнейшем. Виновные в потере ориентировки по причинам халатности, недисциплинированности, нарушения правил и порядка СВЖ привлекаются к ответственности. Причины. Чтобы предупредить случаи потери ориентировки, необходимо хорошо знать причины, приводящие к ее потере. Основными причинами потери ориентировки являются:

Меры предотвращения случаев потери ориентировки. Для предотвращения случаев потери ориентировки необходимо:

Действия экипажа ВС в случае потери ориентировки. В случае потери ориентировки экипаж, не допуская растерянности, необдуманного решения полета с произвольным курсами и на повышенный скорости обязан:

Способы восстановления ориентировки. Восстановление ориентировки экипаж обязан начинать с определения района местонахождения самолета. Для этой цели прежде всего следует использовать автоматические навигационные устройства. При возможности следует запросить место самолета у службы движения. Если этого сделать нельзя, то необходимо проверить расчетные данные и по запросам в ШБЖ определить место ВС на карте прокладкой пути. Основными способами восстановления ориентировки в зависимости от навигационной обстановки полета являются: • Прокладка по карте взаимно пересекающихся линий положения самолета, рассчитанных при помощи имеющихся в распоряжении экипажа РТС самолетовождения;

При восстановлении ориентировки ночью при видимости Земли применяется также выход на световой ориентир или на светомаяк, опознаваемый по характеру его работы. В светлую лунную ночь восстановление ориентировки может осуществляться выходом на характерный линейный и световой ориентир. Обязанности экипажа в случае, если ориентировку восстановить невозможно. В этом случае командир корабля обязан:

Предотвращение случаев попаданий самолетов в районы с опасными для полетов метеоявлениями. Для предотвращения случаев попадания в районы с опасными для полетов метеоявлениями необходимо:

Особенности самолетовождения в зоне грозовой деятельности. Грозы являются опасными явлениями погоды для авиации. Опасность полетов в условиях грозовой деятельности связана с турбулентностью воздуха и возможностью попадания молнии в самолет, что может вызвать его повреждение, поражение экипажа и вывод из строя оборудования. Наиболее опасными являются фронтальные грозы, которые охватывают большие пространства и перемещаются с большой скоростью. Внутримассовые грозы занимают меньше пространства и их легче обходить. Самолетовождение в зоне грозовой деятельности характеризуется следующими условиями:

Ограниченной возможностью использования средств радиосвязи и радиокомпаса для самолетовождения, так как во избежании удара самолета молнией при полете в зоне грозовой деятельности необходимо включать средства радиосвязи. Радиокомпас из-за наличия электрических разрядов дает показания с большими отклонениями. Источник |