- Методы глушения скважин

- Наиболее распространёнными методами глушения скважин являются:

- Метод косвенного контроля

- Метод непосредственного контроля

- Глушение скважин

- Особенности глушения скважин в условиях трещинно-поровых карбонатных коллекторов Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения

- Анализ эффективности глушения скважин

Методы глушения скважин

В деятельности по бурению и эксплуатации скважин приходится использовать методы глушения скважин, в связи с часто возникающими ситуациями, обусловленными выбросом бурового раствора, либо отсутствием возможности добывать нефть и газ по причине поломки подземного или устьевого оборудования.

При возникновении нефтегазоводопроявления на скважинах начинается осуществление борьбы с ними некоторыми способами.

Наиболее распространёнными методами глушения скважин являются:

- ожидания и утяжеления;

- осуществлять промывку скважины до момента прекращения поступления пластового флюида из самих пласт под постоянным давлением в бурильных трубах;

- осуществлять промывку скважины путём сдерживания давления перед дросселем, с выводом циркуляции посредством дроссельного устройства;

- метод «бурильщика» и прочие.

Данные способы глушения газовых и нефтяных фонтанов основаны на данных величины пластового давления, или же оно определяется непосредственно перед глушением.

При этом требуется непрерывное забойное давление в скважине (в течение всей циркуляции), возможно, несколько превышающим пластовое давление проявляющихся пластов.

Существует несколько методов глушения скважин, обусловленные постоянным контролем в период устранения проявлений забойного давления:

Метод косвенного контроля

Метод непосредственного контроля

Отклонение давления, или же плотности флюида, в затрубном пространстве при промывке, которая отражается на давлении в трубе. При непрерывной подаче насосов, давление в трубах будет постоянно поддерживаться задвижкой путём регулировки избыточного давления в колонне, и тогда, в процессе полного глушения скважины, поддерживается непрерывное забойное давление. Данный метод позволяет держать под контролем забойное давление, и управлять им при вымывании пластовых флюидов, смене жидкости в скважине и прочие операции. Преимущество его состоит в простых математических расчётах и легком доступном обучении.

Измерение прямо в затрубном пространстве скважины. Происходит это по предварительно спланированной программе и расчётам, а с помощью задвижки изменяется избыточное давление в колонне, обеспечивая стабильность требуемого забойного давления. Преимущество данного метода в его точности изменения давления в границах кольцевого пространства. Недостатком его является невозможность построения точной кривой противодавления в связи с непостоянством формы кольцевого пространства и прочих факторов. Данный метод не практикуется.

Компания СНК в проведении данных мероприятий преследует одну цель – методом глушения скважин добиться превышения забойного давления над пластовым.

Источник

Глушение скважин

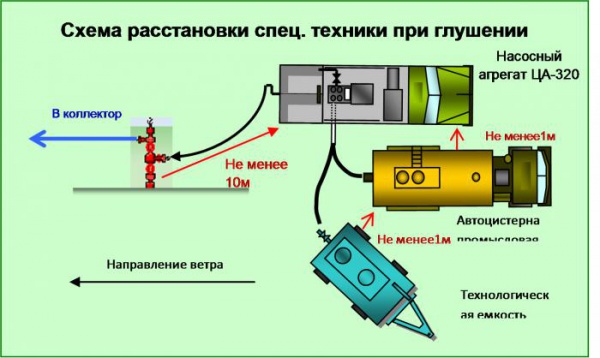

Расстановка техники

• Агрегаты должны быть установлены на расстоянии не менее 10 м от устья скважины и таким образом, чтобы их кабины не были обращены к устью.

• Агрегаты устанавливаются с подветренной стороны. Расстояние между агрегатами должно быть не менее 1 м. Выхлопные трубы должны быть оборудованы глушителями и искрогасителями.

• НЕ ДОПУСКАТЬ установку агрегата под ЛЭП.

• Нагнетательные линии от агрегатов должны быть оборудованы обратными клапанами, тарированными предохранительными устройствами заводского изготовления и манометрами. Отвод от предохранительного устройства на насосе должен быть закрыт кожухом и выведен под агрегат.

Определение давления

• Давление определяется при помощи манометра по показаниям стрелки.

• На манометре должна быть установлена контрольная стрелка показывающая максимальное рабочее давление.

• Манометр выбирается так, чтобы предполагаемые показания рабочего давления находились в средней трети шкалы манометра.

Стравливание давления из скважины

• Останавливается скважина,

• На всех задвижках промывочного оборудования необходимо проверить наличие надписей с указанием направления открытия или закрытия задвижки.

• Производится разрядка скважины открытием задвижки.

• Проверяется исправность запорной арматуры.

• Открытие задвижки осуществляется вращением (поворотом) штурвала в направлении указанном на штурвале (в основных случаях — в направлении против часовой стрелки)

Сборка линий

• Монтаж нагнетательного трубопровода должен производиться из труб и стальных шарнирных соединений высокого давления.

• Трубы нагнетательной линии раскладываются от насосных агрегатов к устью скважины;

• в местах соединений производится их укладка на деревянные выкладки;

• проверяется исправность резинового уплотнительного элемента на ниппеле трубы;

• ниппель направляется в муфту соседней трубы и наживляется гайка БРС в направлении по часовой стрелке;

• ударами кувалды производится закрепление гайки БРС;

• для возможности сборки линий в различных плоскостях в отношении к труб друг к другу применяются стальных шарнирных соединений высокого давления соединение которых с трубами аналогична приведеному выше.

Испытание на герметичность

• После сборки линий производится испытание линий на герметичность.

• Закрывается задвижка на ФА;

• удаляется персонал из опасной зоны;

• по команде руководителя работ начинется нагнетание жидкости в напорные линии до 1,5-кратного значения ожидаемого рабочего давления (указано в плане работ);

• линии считаются герметичными, если в течение 3-х минут давление опрессовки не падает.

• В случае обнаружения пропусков, давление снизить до атмосферного, произвести устранение пропусков и повторить опрессовку снова.

Замер плотности жидкости глушения

Замеры плотности производятся следующим образом:

• Произвести отбор пробы жидкости глушения; заполнить ведерко водой;

• Отвернуть нижнюю часть ареометра;

• Налить в нее пробу;

• Соединить верхнюю и нижнюю часть ареометра;

• Опустить ареометр в ведерко;

• Определить по риске погружения на шкале прибора плотность жидкости глушения.

• Плотность жидкости глушения должна соответствовать плотности, указанной в плане работ.

Закачка раствора глушения

Глушение скважин может производиться прямым и обратным способом. При прямом способе, жидкость глушения закачивается через НКТ, при обратном — в затрубное пространство.

Процесс глушения (в пределах одного цикла) должен быть непрерывным.

Расход жидкости глушения должен выбираться большим, чем производительность скважины, путем регулирования скорости закачки или штуцированием задвижки — для создания противодавления на пласт.

• Перед началом закачки жидкости глушения в скважину открыть задвижку на ФА.

• При закачке необходимо следить за показаниями манометров и целостности нагнетательных линий.

• ЗАПРЕЩЕНО находиться в зонах близлежащих к нагнетательным линиям.

• Производится закачка запланированного объема задавочной жидкости.

• Если производится глушение в два и более циклов, то скважина закрывается и ставится на отстой на время указанное в плане.

Признаком окончания глушения скважины является соответствие плотности жидкости выходящей из скважины плотности жидкости глушения, при этом объем прокаченной жидкости глушения должен быть не менее расчетной величины.

Заключительные работы после глушения

• Разборку промывочной линии следует начинать только после снижения давления в линии нагнетания до атмосферного. При этом задвижка на фонтанной арматуре со стороны скважины должна быть закрыта.

• После окончания работ по глушению скважины задвижки должны быть закрыты, территория вокруг скважины очищена, заглушенная скважина должна находиться в ожидании ремонта не более 36 часов.

• После закачки в скважину задавочной жидкости, устье скважины перед производством работ оборудуется по утвержденной схеме.

Источник

Особенности глушения скважин в условиях трещинно-поровых карбонатных коллекторов Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения

25 Января 2018 Ю.В. Овчаренко, Р.Р. Гумеров, к.т.н., И.Ш. Базыров, А.М. Кунакова, к.х.н., Научно-Технический Центр «Газпром нефти» (ООО «Газпромнефть НТЦ»), Д.В. Мардашов, к.т.н., А.С. Гунькин, В.А. Легкоконец (Санкт-Петербургский горный университет)

Источник: Журнал «Нефтяное хозяйство»

Восточный участок Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, представленный трещинно-поровыми коллекторами, характеризуется сложными геологическими и технологическими условиями:

– наличие зон с разуплотнениями и разломами;

– аномально низкое пластовое давление; невосстановленное пластовое давление в зоне забоя скважины;

– высокий газовый фактор;

– высокое содержание сероводорода в добываемой продукции;

– протяженный открытый горизонтальный участок ствола скважины в продуктивном пласте;

– оборудование скважин забойными пакерами;

– проведение кислотных гидроразрывов пласта и солянокислотных обработок.

В таких сложных условиях при глушении скважин основной задачей является контроль поглощений. Для снижения поглощений при ремонте скважин используются два основных физических принципа: повышение вязкости блокирующей жидкости глушения (БЖГ) и кольматация пор и каналов фильтрации твердыми частицами. Эти принципы реализованы в БЖГ, представляющих собой гелированные водные растворы, эмульсии и дисперсные системы с твердой (суспензии) или газовой (афроны) фазой [1, 2]. Расчет напряженного состояния породы в прискважинной зоне на основе геомеханического моделирования может внести значительный вклад в оптимизацию процессов глушения [3–5].

Анализ эффективности глушения скважин

Статистический анализ результатов глушения добывающих скважин на Восточном участке показал, что в 2016 г. эффективность операций увеличилась по сравнению с 2015 г. При этом уменьшилась доля неуспешных глушений скважин по геологическим причинам.

Выполнен анализ влияния БЖГ на время вывода скважин на режим в зависимости от способа их эксплуатации. Рассматривались только те скважины, способ эксплуатации которых не изменялся, а также отсутствовало воздействие на призабойную зону пласта (ПЗП) в послеремонтный период. Анализировались также скважины, которые глушились инвертноэмульсионным раствором (ИЭР) или составом биополимерной композиции (БК) с первого цикла. Полученные результаты показали, что наименее негативное влияние на добывающие скважины при глушении оказывают эмульсионные блокирующие составы.

Многофакторный анализ параметров , полученных по результатам геофизических и гидродинамических исследований скважин и прямых замеров, а также по данным геологического, гидродинамического и геомеханического моделирования, показал, что в наибольшей степени на успешность глушения влияют:

– интенсивность трещиноватости при наличии трещин различных типов (различной геометрии);

– азимут скважины;

– раскрытость трещин;

– закачанный объем блокирующего состава (ИЭР или БК).

Геомеханический анализ . Продуктивные горизонты PIV-PV Восточного участка представлены коллекторами трещинно-порового типа. Для количественной оценки проводящей активности трещин был применен геомеханический анализ.

Горная порода в условиях естественного залегания находится в напряженном состоянии, обусловленном вертикальным и горизонтальными напряжениями, связанными с весом вышележащих пород, а также с тектоническими и химическими процессами. Скважина является локальным концентратором напряжений. Напряженное состояние в окрестности скважины существенно отличается от регионального поля напряжений вдали от нее. Проводящая активность трещины вблизи скважины зависит от величины и ориентации прискваженного поля напряжений, а также от пространственной ориентации трещины относительно траектории скважины.

Согласно данным микроимиджеров в продуктивном пласте присутствуют зоны с двумя характерными распределениями трещин: 1) направленная (упорядоченная) трещиноватость со средним азимутом простирания трещин 170° и углом падения 85°; 2) разнонаправленная трещиноватость без ярко выраженного азимута простирания трещин. Первая преобладает в юго-западном и северо-восточном районах, вторая – в центральной зоне Восточного участка.

На примере скв. 1007-1 с использованием геомеханических инструментов выполнен анализ проводящей активности трещин, пересекающих горизонтальный ствол. Расчет проводился при коэффициенте аномальности пластового давления, равном 0,8. Скважина расположена в регионе с низкой плотностью трещиноватости, а рапределение трещин относится к упорядоченному. Рассмотрены два характерных для данной скважины типа трещин (см. таблицу).

В рассматриваемой скважине преобладают трещины I типа. Результаты анализа активности трещины I типа при работе скважины на депрессии (в условиях динамики) и после глушения скважины (в условиях статики) представлены на рис. 1. Если взаимосвязь нормального и сдвигового напряжений превышает так называемую линию минимального сопротивления «сухого трения» для горной породы в интервале целевого пласта, то в данной области трещина испытывает перемещения по поверхности и вследствие возникающих растягивающих деформаций становится проводящей. Как видно из рис. 1, опорные точки располагаются ниже прямой как при работе скважины на депрессии, так и в процессе ее глушения. Следовательно, трещина I типа в скв. 1007-1 не переходит в активное проводящее состояние в рассматриваемом диапазоне забойных давлений.

Рис. 2. Диаграмма напряженного состояния трещины типа II в процессе эксплуата-

ции (а), простоя (б) и глушения (в) скважины

Результаты анализа проводящей активности трещины II типа в условиях динамики и статики представлены на рис. 2. Согласно полученным данным взаимосвязь нормального и сдвигового напряжений превышает линию минимального сопротивления сухого трения данной горной породы (красные точки) на депрессии (см. рис. 2, а) и при давлении закачки жидкости глушения (см. рис. 2, в), т.е. в динамике данная трещина находится в раскрытом (активном проводящем) состоянии.

Как видно из рис, 2, а, при депрессии в активном состоянии находится часть трещины, которой принадлежат точки 2’, 3, 4, 4’. В условиях статики (после глушения скважины) трещина полностью переходит в закрытое (неактивное) состояние (см. рис. 2, б). При продавке в скважину жидкости глушения забойное давление повышается, и трещина снова становится активной (раскрытой). Однако из рис. 2, в видно, что изменяется расположение активной зоны трещины от носительно стенок скважины (точки 4’-1-1’). Логично предположить, что блокирующий состав при глушении скважины (при создании репрессии) проникает в ту зону трещины, которая не является активной при эксплуатации скважины (точки 4’-1-1’). При разрядке скважины после глушения возможен прорыв газа из области трещины, не закрепленной блокирующей пачкой (точки 2’-3-4-4’).

Таким образом, можно предположить, что для скв. 1007-1 все процессы глушения прошли успешно в связи с низкой интенсивностью распространения трещин подобного типа.

В проведенном анализе было использовано распределение трещин, полученное при помощи интерпретации микроимиджера. Для скважин, в которых данный метод не применялся, предлагается использовать статистическое распределение ориентаций трещин, полученное из геомеханической модели трещиноватости.

Зная активные зоны в трещине, можно качественно определить место и характер проникновения блокирующих составов в ПЗП, проведя комплекс лабораторных реологических и фильтрационных исследований.

Лабораторно-экспериментальный анализ . Для оценки эффективности применения различных блокирующих составов в условиях, максимально приближенных к пластовым, в комплексной лаборатории «Повышение нефтеотдачи пластов» Горного университета (г. Санкт-Петербург) на основании методических документов, принятых в ПАО «Газпром нефть» разработана следующая программа проведения лабораторных испытаний.

1. Физико-химические исследования блокирующих составов по определению внешнего вида, плотности, термостабильности, скорости коррозии, времени и степени деструкции, смешиваемости (растворимости) с добываемыми флюидами, растворами хлоридов натрия, калия и кальция.

2. Реологические исследования, включающие замеры эффективной вязкости составов при различных скоростях сдвига, а также определение времени гелеобразования в режиме осциллирующих напряжений.

3. Фильтрационные исследования блокирующих составов для определения блокирующих, фильтрационных и газоудерживающих свойств.

Лабораторные исследования блокирующих свойств жидкостей глушения в условиях трещинно-порового коллектора проводятся с использованием модернизированного высокотемпературного фильтр-пресса высокого давления, предназначенного для тестирования проникающей способности тампонажных материалов, а также для измерения статической фильтрации жидкостно-газовой смеси в ПЗП.

Эффективность БЖГ оценивается также на основании результатов лабораторных фильтрационных исследований их влияния на изменение проницаемости моделей пласта (керна) с трещинами разной степени раскрытости. Фильтрационные исследования проводятся на установке для оценки степени повреждения пласта в условиях, максимально приближенных к пластовым, с использованием модернизированной конструкции кернодержателя.

Газоудерживающая способность блокирующих составов определяется на специально разработанном стенде для оценки интенсивности всплытия пузырьков газа в различных условиях (при постоянном давлении или постоянном расходе газа). При этом воспроизводятся фактические перепады давления и температуры. Данный стенд позволяет использовать как воздух, так и углеводородные газы.

Обобщение результатов геомеханического моделирования и лабораторных исследований блокирующих составов позволит сформировать рекомендации по применению технологии глушения индивидуально в каждой скважине, а также по зонам Восточного участка.

Источник