- Процессы терморегуляции осуществляются основном тремя способами

- Научная электронная библиотека

- 1.5 Особенности терморегуляции человека в условиях пониженных температур

- Процессы терморегуляции осуществляются основном тремя способами

- Процессы терморегуляции осуществляются основном тремя способами

- Регуляция температуры тела. Восприятие организмом температурных воздействий (терморецепция).

Процессы терморегуляции осуществляются основном тремя способами

Московский энергетический институт (ТУ)

Кафедра инженерной экологии и охраны труда

Учебно-методический комплекс

Справки по телефону: 362-71-32; e-mail: NovikovSG@mpei.ru доцент Новиков С.Г.

2. Физиологическое действие метеорологических условий на человека

B. Терморегуляция организма человека

Основными параметрами, обеспечивающими процесс теплообмена с окружающей средой являются параметры микроклимата. В естественных условиях эти параметры изменяются в существенных пределах.

Вместе с изменением параметров микроклимата меняется и тепловое самочувствие человека. Условия, нарушающие тепловой баланс, вызывают в организме реакции, способствующие его восстановлению.

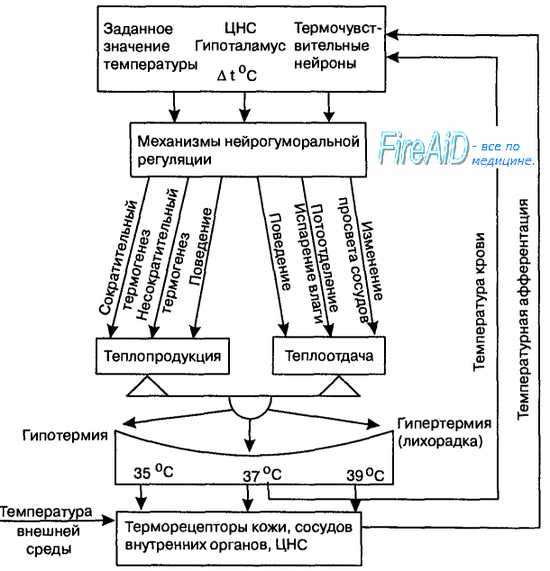

Процессы регулирования тепловыделений для поддержания постоянной температуры тела человека называются терморегуляцией. Она позволяет сохранять температуру внутренних органов постоянной, близкой к 36,5°С.

Процессы регулирования тепловыделений осуществляются в основном тремя способами: биохимическим путем, путем изменения интенсивности кровообращения и интенсивности потовыделения.

Терморегуляция биохимическим путем заключается в изменении интенсивности происходящих в организме окислительных процессов.

Терморегуляция путем изменения интенсивности кровообращения заключается в способности организма регулировать подачу крови (которая является в данном случае теплоносителем) от внутренних органов к поверхности тела путем сужения или расширения кровеносных сосудов.

Терморегуляция путем изменения интенсивности потовыделения заключается в изменении процесса теплоотдачи за счет испарения влаги.

Терморегуляция организма осуществляется одновременно всеми способами.

Параметры микроклимата воздушной среды, которые обуславливают оптимальный обмен веществ в организме и при которых нет неприятных ощущений и напряженности системы терморегуляции, называются комфортными или оптимальными. Зона, в которой окружающая среда полностью отводит теплоту, выделяемую организмом, и нет напряжения системы терморегуляции, называется зоной комфорта.

Условия, при которых нормальное тепловое состояние человека нарушается, называются дискомфортными. При незначительной напряженности системы терморегуляции и небольшой дискомфортности метеорологические условия считаются допустимыми.

Непосредственным измерением трудно установить количество теплоты, отдаваемой человеком. Поэтому об интенсивности общей теплоотдачи судят по косвенным показателям — значениям эффективной и эквивалентно — эффективной температур, характеризующих пребывание в так называемой “зоне комфорта”, где терморегуляция обеспечивается организмом легко, или за пределами этой зоны, когда для нормальной терморегуляции организм человека преодолевает большие нагрузки.

Эффективной называется температура воздуха, ощущаемая человеком при определенной относительной влажности воздуха и при отсутствии движения его в помещении.

Эффективно-эквивалентной называется температура воздуха, ощущаемая человеком при определенной относительной влажности воздуха и определенной скорости его движения.

Источник

Научная электронная библиотека

1.5 Особенности терморегуляции человека в условиях пониженных температур

Длительное нахождение человека в условиях пониженных температур (0 ÷ -70 0 С) [24] без соответствующей защитной одежды представляет опасность переохлаждения, которое способно вызвать отрицательные последствия для его здоровья [25, 26], отражается на его трудоспособности.

В целом организм человека — это саморегулирующая система, но ее возможности в сохранении температурного гомеостаза весьма ограничены биологическими особенностями строения тела и физиологического функционирования внутренних систем жизнеобеспечения человека. К условиям низких температур человек приспособился в основном за счет социальных факторов: жилья и одежды [27].

В среде с низкой, некомфортной температурой незначительное снижение теплопотерь тела человека происходит за счет уменьшения градиента температуры между поверхностью тела и среды в результате охлаждения рецепторов кожи, спазмирования под влиянием этого кровеносных сосудов и увеличения термического сопротивления тканей организма. С течением времени постепенно происходит адаптация организма человека к пониженным температурам [28].

Исследования [25, 29 — 31] показали, что у лиц, систематически находящихся на холоде, вырабатывается способность к акклиматизации, выражающаяся в большей подвижность стенок сосудов, позволяющая быстро восстанавливать нормальное кровоснабжение тканей. Однако при выполнении интенсивной физической нагрузки способность к акклиматизации не играет большой роли, т.к. в этом случае температура тела становится выше, дефицит тепла больше, а температура кожи, по отношению к состоянию покоя ниже [28, 32, 33]. Величина теплопродукции при этом может увеличиваться в шесть раз [25, 34].

В физиологических исследованиях [28, 34 — 36] установлено, что термостабильное состояние человека сохраняется при равновесии между теплообразованием и теплоотдачей. Теплопродукция организма человека зависит от физиологических факторов организма, физиологической активности и степени акклиматизации к холоду. Среднее значение теплопродукции человека в состоянии покоя равна 40-50 ккал/(м 2 ∙час) [37].

На интенсивность тепловых потерь влияют процессы физиологической регуляции организма человека и факторы климата окружающей среды. Человек отдает в окружающую среду тепло, которое продуцирует сам и теряет в виде радиации пятью основными способами [28, 38]: кондукцией, конвекцией, радиационным излучением, дыханием, испарением пота. Вклад потерь тепла кондукцией при использовании теплозащитной одежды обычно незначителен и им пренебрегают. Конвективные потери зависят от температуры окружающей среды, скорости движения воздуха, конструкции теплозащитной одежды. Почти половина потерь тепла (43,9-59,1 %) [38, 28] происходит радиационным излучением. Потери тепла на нагревание воздуха обычно составляют 2-3 %, а при температуре -40 0 С достигают 10% [39]. Потоотделение усиливается под воздействием теплового раздражения, эмоциональных стимулов, напряжения, волнения [40]. В результате, как отмечают исследователи [25, 28], основной вклад в интенсивность тепловых потерь вносят именно конвекция и радиационное излучение.

Низкие температуры окружающей среды оказывают влияние и на функционирование внутренних органов. При значительном охлаждении растет число тромбоцитов и эритроцитов в крови, увеличивается содержание холестерина, вязкость крови, что нарушает работу кровеносной системы и повышает возможность тромбообразования. Холод способствует возникновению различных сердечно-сосудистых патологий, приводит к вегетососудистой дистонии, обострению язвенной болезни, радикулита и ревматизма, обуславливает возникновение заболеваний органов дыхания: бронхита, пневмонии, тонзиллита [28, 41].

Если на начальных этапах адаптации к пониженным температурам преобладают острые воспалительные заболевания и обостряются уже имеющиеся патологические процессы, то через 3 — 5 лет в структуре заболеваемости начинают преобладать ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а также различные нарушения со стороны эндокринной системы. Все эти заболевания являются следствием хронического стресса и связаны с глубокими перестройками метаболизма систем эндокринной регуляции, состоянием иммунологической реактивности [26, 42].

Внешнее проявление локального и общего охлаждения человека наблюдается как изменение его двигательной активности и реакции, нарушение общей координации и способности выполнять точные операции. Более глубокое воздействие холода на организм инициирует тормозные процессы в коре головного мозга, что может стать причиной возникновения различных форм травматизма. В результате, кроме потери здоровья человека, возрастают потери рабочего времени, связанные с временной утратой работоспособности.

При охлаждении человека для сохранения его работоспособности необходимо знать пределы переносимости холода организмом. На основании исследований теплообмена человека с окружающей средой [41] разработаны показатели допустимого теплового состояния человека (таблица 1.4).

Из таблицы видно, что увеличение физической активности способствует лучшей переносимости охлаждающего воздействия, несмотря на снижение средневзвешенной температуры кожи.

Таким образом, тепловое состояние человека определяется климатическими факторами, индивидуальными особенностями человека и теплозащитной одеждой. Диапазон возможной физиологической терморегуляции человека крайне ограничен, и защита его возможна лишь средствами специальной одежды. Обеспечение необходимого микроклимата в пододёжном слое и безопасного теплового состояния человека реализуется благодаря проектированию и созданию качественной и безопасной теплозащитной одежды.

Таблица 1.4 — Критерии допустимого теплового состояния человека (нижняя граница)

Источник

Процессы терморегуляции осуществляются основном тремя способами

Регуляция теплообмена, а следовательно, и температуры тела человека осуществляется центром терморегуляции, который расположен в медиальной преоптической области переднего отдела гипоталамуса и в заднем отделе гипоталамуса. Разрушение этих отделов гипоталамуса или нарушение их нервных связей посредством перерезки на уровне среднего мозга в экспериментах на животных приводит к нарушению контроля за температурой тела у гомойотермных организмов. Кроме того, местное нагревание передней гипоталамической области вызывает усиление потоотделения и учащение дыхания у экспериментальных животных, охлаждение — возникновение дрожи и «свертывание в клубок». Регистрация активности отдельных нейронов гипоталамуса с помощью микроэлектродов показала ее изменение как в ответ на локальные колебания температуры в самом гипоталамусе, так и при воздействии раздражителей на терморецепторы кожи, внутренних органов и сосудов. Вышеперечисленные факты доказывают, что центр терморегуляции расположен в гипоталамусе.

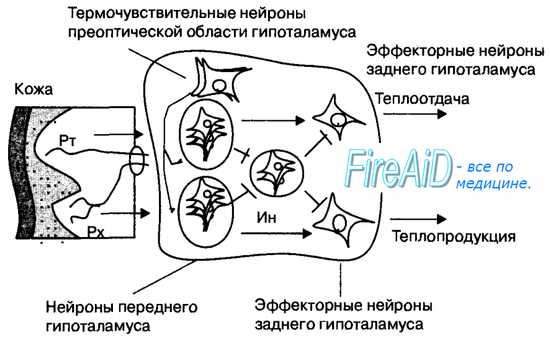

В терморегуляторном центре гипоталамуса обнаружены различные по функциям группы нервных клеток:

1) термочувствительные нейроны преоптической области;

2) клетки, «задающие» уровень поддерживаемой в организме температуры тела («установочная точка» терморегуляции) в переднем гипоталамусе;

3) вставочные нейроны (интернейроны) гипоталамуса;

4) эффекторные нейроны, управляющие процессами теплопродукции и теплоотдачи, в заднем гипоталамусе (рис. 13.5).

Термочувствительные нервные клетки преоптической области гипоталамуса непосредственно «измеряют» температуру артериальной крови, протекающей через мозг, и обладают высокой чувствительностью к температурным изменениям (способны различать разницу температуры крови в 0,011 °С). Отношение холодо- и теплочувствительных нейронов в гипоталамусе составляет 1:6, поэтому центральные терморецепторы преимущественно активируются при повышении температуры «ядра» тела человека. На основе анализа и интеграции информации о значении температуры крови и периферических тканей, в преоптической области гипоталамуса непрерывно определяется среднее (интегральное) значение температуры тела. Эти данные передаются через вставочные нейроны в группу нейронов переднего отдела гипоталамуса, задающих в организме определенный уровень температуры тела — «установочную точку» терморегуляции. На основе анализа и сравнений значений средней температуры тела и заданной величины температуры, подлежащей регулированию, механизмы «установочной точки» через эффекторные нейроны заднего гипоталамуса воздействуют на процессы теплоотдачи или теплопродукции, чтобы привести в соответствие фактическую и заданную температуру. Таким образом, за счет функции центра терморегуляции устанавливается равновесие между теплопродукцией и теплоотдачей, позволяющее поддерживать температуру тела в оптимальных для жизнедеятельности организма пределах (рис. 13.6).

В механизме формирования «установочной точки» имеет значение уровень спонтанной активности вставочных нейронов гипоталамуса. Например, если уровень спонтанной активности интернейрона является высоким, то для усиления термогенеза требуется более высокая активность кожных Холодовых рецепторов, а значение пороговой температуры для регулируемой теплопродукции является более низким. И наоборот, если вставочный нейрон проявляет низкую спонтанную активность, то даже незначительная афферентация от кожных Холодовых рецепторов может оказаться достаточной для запуска дополнительного теплообразования в организме. Уровень спонтанной активности вставочных нейронов зависит от соотношения концентрации ионов натрия и кальция в гипоталамусе и некоторых других нетемпературных факторов.

Источник

Процессы терморегуляции осуществляются основном тремя способами

Наряду с эндогенными процессами для поддержания нормальной температуры тела важнейшим механизмом является изменение характера поведения, или поведенческая терморегуляция.

Для холоднокровных животных этот механизм является определяющим. Поддерживающими постоянную температуру факторами являются изменение позы, поиск укрытия, по возможности выбор более теплой или холодной среды и т. п. Человек для поддержания оптимальной температуры тела нередко прибегает к усиленным мышечным движениям, особенно для согревания на холоде. При ходьбе теплопродукция увеличивается в 2 раза, а при беге или интенсивной работе — в 4—5 раз. Повышение температуры тела при этом даже на несколько десятых градуса способствует ускорению окислительных процессов, в частности — окислению продуктов белкового катаболизма. Кроме того, для человека не менее важными факторами поддержания оптимальной температуры тела является ношение одежды, соответствующей температуре окружающей среды, и оборудование жилища (утепление жилища зимой и использование кондиционеров в жаркое время года).

Регуляция температуры тела. Восприятие организмом температурных воздействий (терморецепция).

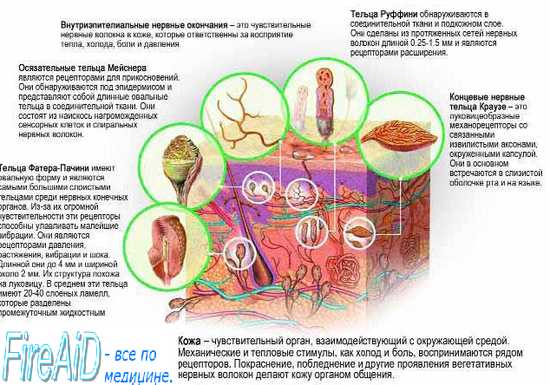

Изменение температуры внутренней среды («ядра») и поверхностных отделов («оболочки») тела человека воспринимается организмом с помощью терморецепторов. Температурная рецепция осуществляется окончаниями тонких чувствительных нервных волокон типа С и А (8), которые представлены в коже, слизистых оболочках, мышцах, сосудах, во внутренних органах (периферические терморецепторы). Холодо- и теплочувствительные нейроны располагаются в медиальной преоптической области переднего гипоталамуса (центральные терморецепторы).

Восприятие температурных раздражений из внешней среды и формирование температурных ощущений у человека осуществляется с помощью терморецепторов кожи и слизистых оболочек, среди которых имеются холодовые рецепторы (повышают частоту передачи нервных импульсов по афферентным нервным волокнам к терморегуляторному центру при их охлаждении и снижают эту частоту при их нагревании) и тепловые рецепторы (реагируют на изменение температуры тела противоположным образом). В коже и на слизистых оболочках человека больше холодовых рецепторов (около 250 000), чем тепловых (около 30 000). Кроме того, холодовые рецепторы кожи расположены более поверхностно, на глубине 0,17 мм, а тепловые — более глубоко, на глубине 0,3 мм. Эта особенность расположения терморецепторов обусловливает более раннее восприятие организмом человека холода, чем тепла. Другая особенность терморецепторов — их неравномерное распределение в коже по площади, что определяет различный уровень чувствительности к холоду и теплу разных участков тела. Наибольшей чувствительностью обладает кожа лица, наименьшей — кожа нижних конечностей.

Афферентный поток нервных импульсов от периферических терморецепторов поступает через задние корешки спинного мозга к вставочным нейронам задних рогов. Затем по спиноталамическому тракту этот поток импульсов достигает передних ядер таламуса и далее проводится в сомато-сенсорную кору больших полушарий головного мозга. Поступление нервных импульсов от периферических терморецепторов в соматосенсорную кору обеспечивает возникновение и топическую локализацию субъективных температурных ощущений, таких как «тепло», «холодно», «прохладно», «жарко», «температурный комфорт» или «дискомфорт». На их основе формируются поведенческие терморегуляторные реакции. Значительная часть афферентных импульсов от периферических рецепторов кожи и внутренних органов поступает из спинного мозга по волокнам спиноталамическо-го тракта к нейронам гипоталамического центра терморегуляции.

Источник