Понятие социальной перцепции (механизмы социального восприятия: идентификация, эмпатия и рефлексия). Эффекты перцепции.

Термин «социальная перцепция» («социальное восприятие») был предложен Дж. Брунером в рамках разработанного им «Нового взгляда» (New Look), и в этом случае так обозначалась социальная детерминация перцептивного процесса.

В скором времени в социальной психологии этот термин получил другое значение: социальная перцепция – это процесс восприятия социальных объектов. Причем их круг был строго ограничен: другой человек, социальная группа, более широкая социальная общность. Полная схема исследования социальной перцепции включает в себя различные варианты не только объекта, но и субъекта восприятия.

Когда субъектом выступает индивид, он может воспринимать:

Другого индивида, принадлежащего своей группе,

Другого индивида, принадлежащего чужой группе,

Если в качестве субъекта выступает группа, то она воспринимает:

Члена своей группы,

Члена другой группы,

Другую группу в целом,

Восприятие социальных объектов отличается от восприятия природных объектов тем, что к восприятию другого человека относится восприятие не только физических характеристик объекта, но и его поведенческих характеристик, формирование представлений о его намерениях, мыслях, способностях, эмоциях, установках и т.п. Кроме того, в процесс восприятия включаются такие характерные черты, например, как селективность восприятия, которая предполагает значимость целей знающего субъекта, его прошлый опыт и т.д.

Впечатления, которые возникают в процессе восприятия, играют важную регулятивную роль в процессе общения, т.к.:

1. Познавая другого, формируется и сам познающий индивид,

2. От меры точности «прочтения» другого зависит успех взаимодействия с ним.

Анализ осознания себя через другого включает 2 стороны: идентификацию и рефлексию.

Идентификация означает отождествление себя с другим, уподобление ему; иногда ее определяют как умение «встать на точку зрения» другого человека. Простейший способ понимания другого человека есть уподобление себя ему. Это, разумеется, не единственный способ, но в реальном общении между собой люди часто пользуются этим способом: предположение о внутреннем состоянии партнера по общению строится на основе попытки поставить себя на его место.

Установлена тесная связь между идентификацией и эмпатией, которая тоже выступает как один из способов понимания другого человека, хотя и весьма специфически: слово «понимание» здесь используется метафорически, ибо в действительности речь идет о способности человека эмоционально откликнуться на проблемы другого человека.

Полезно различить два значения термина «понимание». В первом случае понять другого человека — действительно означает сочувственно отнестись к нему (что обозначается термином «эмпатия»), во втором случае — принять его полностью таким, каков он есть. В данном случае уместно говорить об идентификации: ситуация другого человека при этом не столько «продумывается», сколько «прочувствуется». И хотя такой способ восприятия другого человека существует, вряд ли его можно считать универсальным. В ряде реальных жизненных ситуаций «понять человека» не означает обязательно полностью принять его позицию и даже перейти на нее. Вряд ли это возможно в ситуации следователя, допрашивающего преступника, или педагога, выслушивающего объяснения ученика по поводу его прогула. «Понять» в данном случае — всего лишь принять в расчет объяснения, учесть их, но вовсе не согласиться безоговорочно с ними. «Понимание» в данном случае — гораздо более «когнитивный» процесс, чем сочувственная идентификация: в него в большей степени включены соображения, доводы, поиски аргументов и т.п.

Механизмы эмпатии и идентификации в определенных чертах сходны: и там и здесь присутствует умение поставить себя на место другого, взглянуть на вещи с его точки зрения. Однако взглянуть на вещи с чьей-либо точки зрения не означает обязательного отождествления себя с другим человеком. Отождествление имеет место в том случае, когда поведение строится так, как его строит «другой». Проявление же эмпатии означает, что линия поведения другого принимается в расчет, к ней проявляется сочувствие (или сопереживание), но своя собственная стратегия поведения строится совсем по-другому. Одно дело понять воспринимаемого человека, встав на его позицию, другое дело — понять его (сопереживать ему), приняв в расчет его точку зрения, сочувствуя ей.

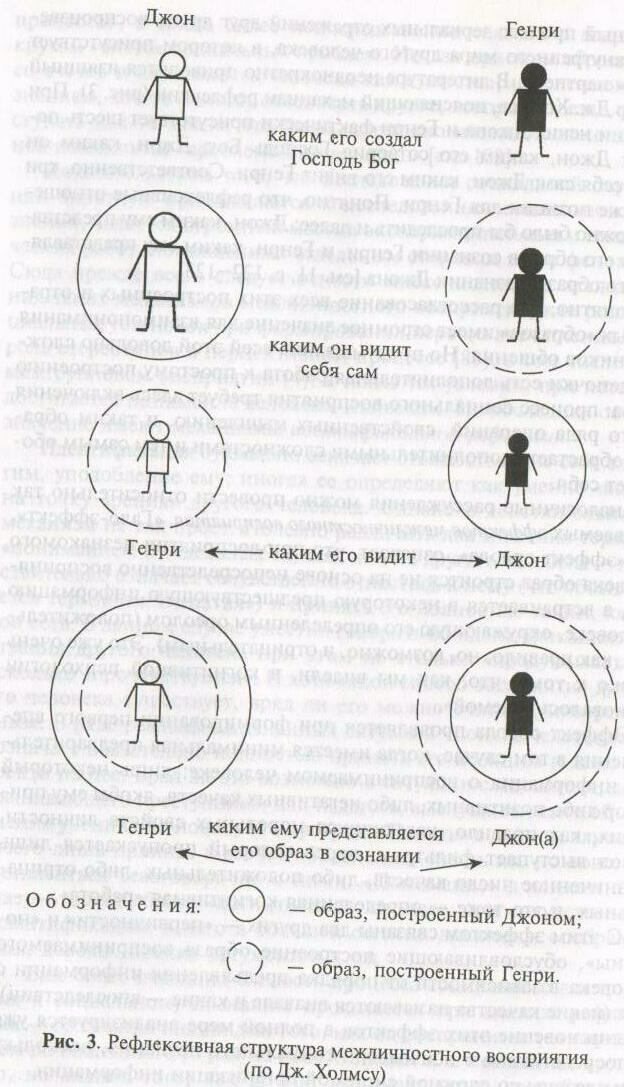

В процесс взаимного восприятия людьми друг друга обязательно вмешивается явление рефлексии. Под рефлексией в данном случае понимается осознание каждым из участников процесса межличностного восприятия того, как он воспринимается своим партнером по общению. Это не просто знание другого, понимание другого, но знание того, как другой знает (понимает) меня, своеобразный удвоенный процесс зеркальных отражений друг друга, содержанием которого является «воспроизведение внутреннего мира партнера по взаимодействию, причем в этом внутреннем мире, в свою очередь, отражается внутренний мир первого исследователя».

Пример Дж. Холмса, поясняющий механизм рефлексии: при общении неких Джона и Генри фактически присутствует шесть позиций: Джон, каким его сотворил Господь Бог; Джон, каким он видит себя сам; Джон, каким его видит Генри. Соответственно, три такие же позиции для Генри. Понятно, что рефлексивные отношения можно было бы проследить и далее: Джон, каким ему представляется его образ в сознании Генри, и Генри, каким ему представляется его образ в сознании Джона.

Эффекты межличностного восприятия (из лекций Минаевой).

При восприятии людьми друг друга возникают различные эффекты:

Эффект первого впечатления. В его основе лежит понятие «социального стереотипа» как устойчивого представления о какой-то группе людей. Прежний опыт лежит в основе первого впечатления. В ситуации неравенства партнеров запускается схема первого впечатления, когда мы переоцениваем значимых и недооцениваем незначимых людей. На первое впечатление влияет фактор привлекательности: привлекательные для нас люди получают более высокие оценки. Эффект первого впечатления вызывает эффект ореола.

Эффект ореола или галоэффект. Сущность эффекта ореола заключается в формировании специфической установки на воспринимаемого через приписывание ему определенных качеств. Получаемая информация накладывается на тот образ, который уже был создан заранее. Этот образ, ранее существовавший, выполняет роль ореола, мешающего видеть действительные черты и проявления объекта восприятия. Эффект ореола проявляется при формировании первого впечатления о человеке в том, что общее благоприятное впечатление приводит к позитивным оценкам и неизвестных качеств воспринимаемого и, наоборот. Эффект ореола наиболее явно проявляется тогда, когда воспринимающий имеет минимальную информацию об объекте, а также, когда суждения касаются моральных качеств.

Эффект порядка: то, что сказано первым, то мы воспринимаем как более значимое; то, что последним – лучше запоминается, последняя информация вытесняет предыдущую.

Эффект средней ошибки — существует тенденция смягчать крайние ошибки в сторону средних (страх ошибиться).

Эффект проекции — приятным собеседникам мы приписываем свои позитивные качества, и наоборот.

Источник

Простейший способ понимания другого человека то есть уподобление себя ему

1.1. Общение как восприятие.

Процесс восприятия одним человеком другого выступает как обязательная составная часть общения и составляет то, что называют перцепцией. Поскольку человек вступает в общение всегда как личность, постольку он и другим человеком-партнером по общению также воспринимается как личность. На основе внешней стороны поведения мы, по словам С.Л. Рубинштейна, как бы «читаем» другого человека, расшифровываем значение его внешних данных. Впечатления, которые возникают при этом, играют важную регулятивную роль в процессе общения. Во-первых, потому, что, познавая другого, формируется сам познающий индивид. Во-вторых, потому, что от меры точности «прочтения» другого человека зависит успех организации с ним согласованных действий.

Однако в процесс общения включены как минимум два человека, и каждый из них является активным субъектом. Следовательно, сопоставление себя с другим осуществляется как бы с двух сторон: каждый из партнеров уподобляет себя другому. Значит при построении стратегии взаимодействия каждому приходится принимать в расчёт не только потребности, мотивы, установки другого, но и то, как этот другой понимает мои потребности, мотивы, установки. Всё это приводит к тому, что анализ осознания себя через другого включает две стороны: идентификацию и рефлексию.

1.2. Идентификация, эмпатия и рефлексия.

Одним из самых простых способов понимания другого человека является уподобление (идентификация) себя ему. Это, разумеется, не единственный способ, но в реальных ситуациях взаимодействия люди пользуются таким приемом, когда предположение о внутреннем состоянии партнера строится на основе попытки поставить себя на его место.

Установлена тесная связь между идентификацией и другим близким по содержанию явлением – эмпатией. Эмпатия также определяется как особый способ восприятия другого человека. Только здесь имеется в виду не рациональное осмысление проблем другого человека, как это имеет место при взаимопонимании, а стремление эмоционально откликнуться на его проблемы.

Эмпатия – способность эмоционально воспринять другого человека, проникнуть в его внутренний мир, принять его со всеми его мыслями и чувствами. Способность к эмоциональному отражению у разных людей неодинакова.

Выделяют три уровня развития: первый уровень – низший: общаясь с собеседником, человек проявляет своеобразную слепоту к состоянию, переживаниям, намерениям собеседника; второй уровень – по ходу общения у человека возникают отрывочные представления о переживаниях другого человека; третий уровень — отличает умение сразу войти в состояние другого человека не только в отдельных ситуациях, но и на протяжении всего процесса взаимодействия.

Логическая форма познания личностных особенностей себя и других людей — рефлексия; она предполагает попытку логически проанализировать некие признаки и сделать определенный вывод о другом человеке и его поступках (обобщение), а затем, опираясь на это обобщение, делать частные выводы о частных конкретных случаях взаимодействия; но часто и обобщающие и частные выводы делаются на малом, ограниченном числе признаков, являются неверными и ригидными (т.е. не корректируются с учетом конкретных ситуаций).

Процесс понимания друг друга «осложняется» явлением рефлексии. Под рефлексией здесь понимается осознание действующим индивидом того, как он воспринимается партнером по общению. Это уже не просто знание или понимание другого, но знание того, как другой понимает меня, своеобразно удвоенный процесс зеркальных отражений друг друга, глубокое, последовательное взаимоотражение, содержанием которого является воспроизведение внутреннего мира партнера, причем в этом внутреннем мире в свою очередь отражается мой внутренний мир.

1.3. Факторы, препятствующие правильному восприятию в процессе общения.

Есть некоторые факторы, которые мешают правильно воспринимать и оценивать людей. Основные из них таковы:

1. Наличие заранее заданных установок, оценок, убеждений, которые имеются

Источник

Идентификация

Одним из самых простых способов понимания другого человека является уподобление (идентификация) себя ему. Это, разумеется, не единственный способ, но в реальных ситуациях взаимодействия люди пользуются таким примером, когда предположение о внутреннем состоянии партнера строится на основе попытки поставить себя на его место.

Установлена тесная связь между идентификацией и другим, близким по содержанию явлением — эмпатией. Эмпатия также определяется как особый способ восприятия другого человека. Только здесь имеется в виду не рациональное осмысление проблем другого человека, как это имеет место при взаимопонимании, а стремление эмоционально откликнуться на его проблемы. Эмпатия должна быть противопоставлена пониманию в строгом смысле этого слова: эмпатия есть аффективное «понимание». Эмоциональная ее природа проявляется как раз в том, что ситуация другого человека, партнера по общению, не столько «продумывается», сколько «прочувствуется».

Механизм эмпатии в определенных чертах сходен с механизмом идентификации: и там, и здесь присутствует умение поставить себя на место другого, взглянуть на вещи с его точки зрения. Однако взглянуть на вещи с чьей-то точки зрения не обязательно означает отождествить себя с этим человеком. Если я отождествляю себя с кем-то, то это значит, что я строю свое поведение так, как строит его этот «другой». Если же я проявляю к нему эмпатию, я просто принимаю во внимание линию его поведения (отношусь к ней сочувственно), но свою собственную могу строить по-иному. И в том, и в другом случаях налицо будет «принятие в расчет» поведения другого человека, но результат наших совместных действий будет различным: одно дело — понять партнера по общению, встав на его позицию, другое дело — принять в расчет его точку зрения, но действовать по-своему.

С точки зрения характеристики общения оба рассмотренных варианта требуют решения еще одного вопроса: «Как будет тот, «другой», т.е.

Это уже не просто знание или понимание другого, но знание того, как другой понимает меня, своеобразный удвоенный процесс зеркальных отражений друг друга, глубокое, последовательное взаимоотражение, содержанием которого является воспроизведение внутреннего мира партнера, причем в этом внутреннем мире, в свою очередь, отражается мой внутренний мир.

Есть некоторые факторы, которые мешают правильно воспринимать и оценивать людей. Основные из них таковы.

1. Неумение различать ситуации общения по таким признакам, как:

а) цели и задачи общения людей в данной ситуации;

б) их намерения и мотивы;

в) формы поведения, подходящие для достижения поставленных целей;

г) состояние дел и самочувствие людей в момент наблюдения за ними.

2. Наличие заранее заданных установок, оценок убеждений, которые имеются у наблюдателя задолго до того, как реально начался процесс восприятия и оценивания другого человека. Такие установки обычно проявляются в суждениях типа «Что тут смотреть и оценивать? Я и так знаю. ».

3. Наличие уже сформированных стереотипов, в соответствии с которыми наблюдаемые люди заранее относятся к определенной категории и формируется установка, направляющая внимание на поиск связанных с ней черт. Например: «Все мальчишки грубы», «Все девчонки неискренни».

4. Стремление сделать преждевременные заключения о личности оцениваемого человека до того, как о нем получена исчерпывающая и достоверная информация. Некоторые люди, например, имеют «готовое» суждение о человеке сразу же после того, как в первый раз повстречали или увидели его.

5. Отсутствие желания и привычки прислушиваться к мнению других людей, стремление полагаться только на собственное впечатление о человеке, отстаивать его.

6. Отсутствие изменений в восприятии и оценках людей, происходящих со временем по естественным причинам. Имеется в виду тот случай, когда однажды высказанные суждения и мнения о человеке не меняются, несмотря на то, что накапливается новая информация о нем.

Важное значение для более глубокого понимания того, как люди принимают и оценивают друг друга, имеет явление каузальной атрибуции. Оно представляет собой объяснение с субъектом межличностного восприятия причин и методов поведения других людей. Процесс каузальной атрибуции подчиняется следующим закономерностям, которые оказывают влияние на понимание людьми друг друга:

1.Te события, которые часто повторяются и сопровождают наблюдаемое явление, предшествуя ему, обычно рассматриваются как его возможные причины.

2. Если тот поступок, который мы хотим объяснить, необычен, ему предшествовало какое-нибудь уникальное событие, то мы склонны именно его считать основной причиной совершенного поступка.

3. Неверное объяснение поступков людей имеет место тогда, когда есть много различных, равновероятностных возможностей для их интерпретации и человек, предлагающий свое объяснение, волен выбирать устраивающий его вариант.

На первых порах исследований каузальной атрибуции речь шла лишь об истолковании (приписывании) причин поведения другого человека. Позже стали изучаться способы; объяснения более широкого класса характеристик: намерений, чувств, качеств личности. Сам феномен приписывания возникает тогда, когда человек оказывается в условиях дефицита информации о другом человеке, заменить ее приходится процессом приписывания. Этот процесс зависит от двух показателей: от степени типичности поступка и от степени социальной «желательности» или «нежелательности». В первом случае имеется в виду тот факт, что типичное поведение есть поведение, предписанное ролевыми образцами, и поэтому оно легче поддается интерпретации.

Напротив, уникальное поведение допускает много различных интерпретаций и, следовательно, дает простор приписыванию его причин и характеристик.

Фиксация поведения индивида в профессиональном взаимодействии позволяет рассматривать его как исходный материал для дальнейшего исследования, что обуславливает возможность выявления экономического содержания поведения в профессиональном взаимодействии в рамках экономической сферы.

Следовательно, различение поведения индивида как части целого, представленного непосредственно самим профессиональным взаимодействием, с учетом того, что часть целого в психологии имеет другие свойства, чем когда выступает обособленно, позволяет вычленить из экономического содержания экономической деятельности психологическую компоненту, влияющую на дальнейшее поведение индивида в профессиональном взаимодействии в экономической сфере.

Источник