- Промышленный способ получения глюкозы

- Промышленный способ получения глюкозы

- Биологическая роль глюкозы

- Строение глюкозы. Изомерия

- Физические свойства глюкозы

- Получение глюкозы

- Применение глюкозы

- Фруктоза

- Получение глюкозы

- Получение кристаллической гидратной глюкозы

- П одготовка крахмала и его гидролиз

- Нейтрализация гидролизата и его очистка

- Выпаривание очищенного сиропа и его сгущение

- Теоретические основы кристаллизации глюкозы

- Кристаллизация глюкозы в производственных условиях

- Центрифугирование глюкозного утфеля

- Сушка кристаллов гидратной глюкозы

- Переработка межкристального раствора – зеленой патоки

- Применение гидрола

- Получение глюкозы при ферментативном гидролизе крахмала

- Производство медицинской глюкозы

- П роизводство пищевой глюкозы

- Производство технической глюкозы

Промышленный способ получения глюкозы

Приветствуем Вас, уважаемые читатели!

Этот особый раздел мы создали не только потому, что мировая индустрия продуктов питания использует все больше и больше «химических» (в частности, непищевых) добавок и средств. В основе любого приготовления пищи – будь-то «домашняя стряпня» или промпроизводство – лежат химические и биохимические процессы.

По давно установившейся традиции, технологию пищевых производств относят к химической технологии. Еще двести с лишним лет тому назад М. В. Ломоносов в своем знаменитом «Слове о пользе химии» специально обращал внимание на то, «сколько в приготовлении приятных пищей и напитков химия нам способствует»….

Академик А. И. Бах сказал: «Производство печеного хлеба — величайшее химическое производство в мире…». В чем, собственно, химизм хлебопечения? Это превращение крахмала в сахар путем так называемого ферментативного гидролиза и затем сбраживание полученного сахара.

Достижения химической науки и технологический прогресс определили пути развития пищевых производств. Неуклонно растет вклад «большой» химии в индустрию питания. Сегодня ей уже не обойтись без специальных добавок, стабилизаторов, красителей, ферментов, вспомогательных реактивов и др. Современные технологии оптимизируют производственный процесс, улучшают качество продуктов питания, защищают их от вредных воздействий…

По статистике, большинство химиков обладают хорошими кулинарными навыками. В этом разделе — их «рецепты» — новые технологии, ингредиенты, ферменты, химикаты, добавки – для индустрии продовольствия.

19.04.2011 Продаем скипидар Нижний Новгород

19.04.2011 Продаем растворители Нижний Новгород

Источник

Промышленный способ получения глюкозы

Глюкоза С6Н12O6 представляет собой наиболее распространенный и наиболее важный моносахарид — гексозу. Она является структурной единицей большинства пищевых ди- и полисахаридов.

Биологическая роль глюкозы

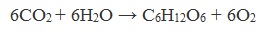

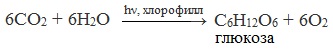

Глюкоза образуется в природе в процессе фотосинтеза, протекающего под действием солнечного света в листьях растений:

Глюкоза – ценное питательное вещество. Она является обязательным компонентом крови и тканей животных и непосредственным источником энергии для клеточных реакций. При окислении ее в тканях освобождается энергия, необходимая для нормальной жизнедеятельности организмов:

Глюкоза – необходимый компонент обмена углеводов. Она необходима для образования в печени гликогена (запасной углевод человека и животных).

Уровень содержания глюкозы в крови человека постоянен. Во всем объеме крови взрослого человека содержится 5-6 г глюкозы. Такого количества достаточно для покрытия энергетических затрат организма в течение 15 минут его жизнедеятельности.

При снижении ее уровня в крови или высокой концентрации и невозможности использования, как это происходит при сахарном диабете, наступает сонливость, может наступить потеря сознания (гипогликемическая кома).

Строение глюкозы. Изомерия

В молекуле глюкозы присутствуют альдегидная и гидроксильная группы.

Видеоопыт «Распознавание глюкозы с помощью качественных реакций»

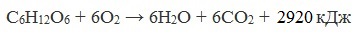

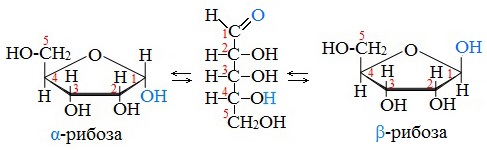

Моносахаридам свойственна также иная структура, возникающая в результате внутримолекулярной реакции между карбонильной группой с одним из спиртовых гидроксидов. Такая реакция внутри одной молекулы сопровождается ее циклизацией.

Известно, что наиболее устойчивыми являются 5-ти и 6-ти членные циклы. Поэтому, как правило, происходит взаимодействие карбонильной группы с гидроксилом при 4-м или 5-м углеродном атоме.

В результате взаимодействия карбонильной группы с одной из гидроксильных глюкоза может существовать в двух формах: открытой цепной и циклической.

Образование циклической формы глюкозы при взаимодействии альдегидной группы и спиртового гидроксила при С5 приводит к появлению нового гидроксила у С1 называемого полуацетальным (крайний правый). Он отличается от других большей реакционной способностью, а циклическую форму в этом случае называют также полуацетальной.

В кристаллическом состоянии глюкоза находится в циклической форме, а при растворении частично переходит в открытую и устанавливается состояние подвижного равновесия.

Например, в водном растворе глюкозы существуют следующие структуры:

Подвижное равновесие между взаимопревращающимися структурными изомерами (таутомерами) называется таутомерией. Данный случай относится к цикло-цепной таутомерии моносахаридов.

Циклические α- и β-формы глюкозы представляют собой пространственные изомеры, отличающиеся положением полуацетального гидроксила относительно плоскости кольца.

В α-глюкозе этот гидроксил находится в транс-положении к гидроксиметильной группе -СН2ОН, в β-глюкозе – в цис-положении.

С учетом пространственного строения шестичленного цикла

формулы этих изомеров имеют вид:

Видеофильм «Глюкоза и ее изомеры»

Аналогичные процессы происходят и в растворе рибозы:

В твердом состоянии глюкоза имеет циклическое строение.

Обычная кристаллическая глюкоза – это α-форма. В растворе более устойчива β-форма (при установившемся равновесии на неё приходится более 60% молекул).

Доля альдегидной формы в равновесии незначительна. Это объясняет отсутствие взаимодействия с фуксинсернистой кислотой (качественная реакция альдегидов).

Явление существования веществ в нескольких взаимопревращающихся изомерных формах было названо А. М. Бутлеровым динамической изомерией. Позднее это явление было названо таутомерией.

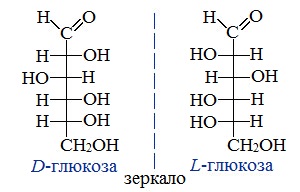

Для глюкозы кроме явления таутомерии характерны структурная изомерия с кетонами (глюкоза и фруктоза – структурные межклассовые изомеры) и оптическая изомерия:

Физические свойства глюкозы

Глюкоза – бесцветное кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде, сладкое на вкус (лат. «глюкос» – сладкий).

Она содержится в растительных и живых организмах, особенно много ее содержится в виноградном соке (отсюда и название – виноградный сахар), в спелых фруктах и ягодах. Мед в основном состоит из смеси глюкозы с фруктозой.

В крови человека ее содержится примерно 0,1 %

Видеоопыт «Определение глюкозы в виноградном соке»

Получение глюкозы

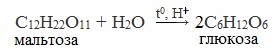

Основным способом получения моносахаридов, имеющим практическое значения, является гидролиз ди- и полисахароидов.

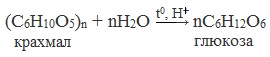

1. Гидролиз полисахаридов

Глюкозу чаще всего получают гидролизом крахмала (промышленный способ получения):

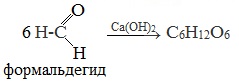

Первый синтез углеводов из формальдегида в щелочной среде осуществил А.М. Бутлеров в 1861 году.

4. Фотосинтез

В природе глюкоза образуется в растениях в результате фотосинтеза:

Применение глюкозы

Глюкоза применяется в медицине в качестве укрепляющего лечебного средства при явлениях сердечной слабости, шоке, для приготовления лечебных препаратов, консервирования крови, внутривенного вливания, при самых разнообразных заболеваниях (особенно при истощении организма).

Широко применяют глюкозу в кондитерском деле (изготовление мармелада, карамели, пряников и т. д.)

Глюкоза находит широкое применение в текстильной промышленности при крашении и печатании рисунков.

Глюкоза применяется в качестве исходного продукта при производстве аскорбиновых и глюконовых кислот, для синтеза ряда производных сахаров и т.д.

Она применяется в производстве зеркал и елочных игрушек (серебрение).

В микробиологической промышленности как питательная среда для получения кормовых дрожжей.

Большое значение имеют процессы брожения глюкозы. Так, например, при квашении капусты, огурцов, молока происходит молочнокислое брожение глюкозы, так же как и при силосовании кормов. Если подвергаемая силосованию масса недостаточно уплотнена, то под влиянием проникшего воздуха происходит маслянокислое брожение и корм становится непригоден к применению.

На практике используется также спиртовое брожение глюкозы, например при производстве пива.

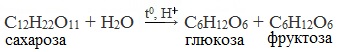

Фруктоза

Фруктоза (фруктовый сахар) С6Н12О6 – изомер глюкозы. Фруктоза в свободном виде содержится в фруктах, меде. Входит в состав сахарозы и полисахарида инсулина. Она слаще глюкозы и сахарозы. Ценный питательный продукт.

В отличие от глюкозы она может без участия инсулина проникать из крови в клетки тканей. По этой причине фруктоза рекомендуется в качестве наиболее безопасного источника углеводов для больных диабетом.

Как и глюкоза, она может существовать в линейной и циклических формах. В линейной форме фруктоза представляет собой кетоноспирт с пятью гидроксильными группами.

Строение ее молекулы можно выразить формулой:

Имея гидроксильные группы, фруктоза, как и глюкоза, способна образовывать сахараты и сложные эфиры. Однако вследствие отсутствия альдегидной группы она в меньшей степени подвержена окислению, чем глюкоза. Фруктоза, также как и глюкоза, не подвергается гидролизу.

Фруктоза вступает во все реакции многоатомных спиртов, но, в отличие от глюкозы, не реагирует с аммиачным раствором оксида серебра.

Источник

Получение глюкозы

Получение кристаллической гидратной глюкозы

Глюкоза в промышленных масштабах вырабатывается из кукурузного и картофельного крахмала и в зависимости от назначения подразделяется на следующие виды: глюкоза кристаллическая, медицинская, пищевая кусковая, брикетированная и порошкообразная, техническая. Отдельным пищевым продуктом являются глюкозно-фруктозные сиропы.

Кристаллическая гидратная глюкоза вырабатывается путем глубокого гидролиза крахмала с последующим комплексом операций очистки сиропа, сгущения, уваривания, двухступенчатой кристаллизации. Глюкоза используется в медицине и пищевой промышленности. Используется как эффективный энергетический препарат для восстановления сил раненых, больных, выздоравливающих. Непосредственно в медицине применяется чистая перекристаллизованная гидратная глюкоза.

Глюкоза не изменяет цвета, аромата и вкуса фруктов, поэтому широко применяется в производстве консервированных фруктов, мороженого, алкогольных и безалкогольных напитков. Используется в кондитерской промышленности для выработки особых сортов мягких конфет, шоколада, тортов, в хлебопечении повышает качество и расширяет ассортимент хлебобулочных изделий.

Пищевая глюкоза используется в производстве пищевых продуктов как заменитель белого сахара, в хлебопечении, в производстве фруктового мороженого, восточных сладостей, алкогольных напитков.

Техническая глюкоза используется в производстве кожи, искусственного волокна, в качестве компонента питательных сред в микробиологической и медицинской промышленности.

Технологические операции получения кристаллической гидратной глюкозы подразделяются на две стадии: на первой осуществляется глубокий гидролиз крахмала, получение сиропа, его очистка и сгущение; на второй – получение кристаллов глюкозы.

Основные операции первой стадии – рисунок 1:

- подготовка крахмальной суспензии;

- глубокий гидролиз крахмала и нейтрализация гидролизата;

- очистка, обесцвечивание, фильтрование;

- сгущение глюкозного сиропа, уваривание и охлаждение.

Операции второй стадии:

- кристаллизация (получение утфеля I);

- центрифугирование утфеля;

- сушка, охлаждение, рассев кристаллической глюкозы;

- переработка оттеков, получение утфеля II;

- получение желтого сахара II, растворение, очистка сиропа.

П одготовка крахмала и его гидролиз

Для выработки глюкозы используется обычно кукурузный крахмал высокого качества с минимальным содержанием примесей: белковых веществ не более 0,45 – 0,50 %, растворимых веществ – 0,15 %, экстрагируемого жира – 0,10 %, золы – 0,15 %.

При повышенном содержании в крахмале примесей в процессе гидролиза протекают реакции их термического разложения, появляются растворимые аминокислоты, дополнительные красящие вещества, увеличивается содержание продуктов реверсии глюкозы, что снижает выход и качество конечной продукции.

Подготовка крахмала заключается в дополнительной очистке его суспензии на центробежных сепараторах – отделяются жиробелковые примеси, и в промывании на вакуум-фильтрах – удаляются растворимые вещества, снижается кислотность.

Гидролиз крахмала проводится в конверторах или в осахаривателях непрерывного действия. Обычно в качестве катализатора используется соляная кислота, имеющая высокую активность. Для обеспечения более глубокого гидролиза концентрация крахмала в исходной суспензии составляет 22 – 25 %.

Режим гидролиза крахмала в конверторах:

- расход соляной кислоты 0,5 – 0,6 % к массе сухих веществ крахмала;

- максимальная температура гидролиза 140 – 147 о С при давлении греющего пара 0,32 – 0,55 МПа;

- продолжительность гидролиза 25 – 15 мин.

Оперативный контроль степени осахаривания крахмала выполняется по спиртовой пробе. Для этого используется 96 % об. этиловый спирт, к которому добавляется несколько капель фильтрованного гидролизата из конвертора. При недостаточной глубине осахаривания крахмала в растворе образуется муть.

Количественное определение степени осахаривания выполняется аналитическим методом по содержанию в гидролизате редуцирующих веществ (метод Лейна и Эйнона).

Полный цикл гидролиза в конверторе включает следующие операции:

- заливка подкисленной крахмальной суспензии и предварительное заваривание 6 – 8 мин;

- повышение температуры до начала гидролиза 5 – 6 мин;

- осахаривание крахмала до исчезновения мути по спиртовой пробе гидролизата 6 – 7 мин;

- гидролиз крахмала до необходимой концентрации РВ в гидролизате при нормативной температуре около 145 о С 15 -18 мин;

- спуск горячего гидролизата в нейтрализатор 4 – 6 мин.

Продолжительность полного цикла работы конвертора 36 – 45 мин.

Максимальная доброкачественность полученного в конверторе гидролизата 90 – 91 %.

Более высокие стабильные качественные показатели гидролизата можно получить при гидролизе крахмала в осахаривателях непрерывного действия. За счет автоматизированного регулирования продолжительности осахаривания от 5 до 30 мин в зоне высокой температуры 142 – 146 о С (давление греющего пара 0,5 – 0,6 МПа) обеспечивается заданная глубина гидролиза крахмала при минимальном протекании побочных реакций реверсии и разложения глюкозы.

Горячий гидролизат после осахаривателя поступает в предварительный нейтрализатор, затем в испаритель для снижения температуры до 90 о С и в окончательный аппарат нейтрализации.

Осахариватель работает в режиме автоматического контроля температуры и давления процесса гидролиза крахмала, а также температуры и рН сиропа после нейтрализатора.

Нейтрализация гидролизата и его очистка

Нейтрализация гидролизата выполняется для прекращения процесса гидролиза крахмала, а также с целью обеспечения оптимальных условий коагуляции азотистых веществ и различных солей, снижения до минимума образования продуктов реверсии глюкозы и ее кислотного разложения. Этим условиям отвечает величина рН сиропа после нейтрализации 4,7 – 5,0.

В кислый гидролизат, содержащий свободную соляную кислоту, вводится расчетное количество раствора соды с концентрацией 16 %. Необходимая степень нейтрализации контролируется по цветной реакции с индикатором бромтимоловый синий.

При гидролизе крахмала в конверторе нейтрализация осуществляется в нейтрализаторе периодического действия, если гидролиз в осахаривателе – в нейтрализаторе непрерывного действия.

Очистка сиропа выполняется с целью отделения различных примесей – взвешенных частиц в виде жиробелкового коагулята, фрагментов клетчатки, остатка мельчайшей мезги и др. Для этого используются центробежные сепараторы с выводом двух компонентов – осветленного сиропа и жиробелкового концентрата.

Фильтрование сиропа выполняется с целью повышения его Дб, полного удаления взвешенных примесей, что обеспечивает увеличение выхода глюкозы и достижение ее высокого качества.

Фильтруется сироп на аналогичных фильтрах, что и в производстве крахмальной патоки. Для повышения качества фильтрата используются наполнитель – диатомит (0,8 – 0,9 % к массе сухих веществ крахмала) в

режиме предварительного намывания на фильтровальную ткань.

Красящие вещества из сиропа выводятся за счет адсорбции активным углем в две стадии – из жидкого и сгущенного после выпарной установки. Адсорбция проводится при 70 – 75 о С в течение 25 – 30 мин при оптимальном значении рН. Расход активного угля составляет 1,0 – 1,3 % к массе сухих веществ сиропа, из них 20 % используется для обесцвечивания жидкого сиропа, 80 % – для обработки сгущенного сиропа после выпаривания.

Для обеспечения полной прозрачности (при полном отсутствии опалесценции) проводится контрольное фильтрование сгущенного сиропа через слой диатомита при минимальном перепаде давления 0,05 МПа.

Выпаривание очищенного сиропа и его сгущение

Для снижения интенсивности образования красящих веществ при минимальном разложении глюкозы и органических соединений очищенный жидкий сироп выпаривается при пониженном температурном режиме на трехступенчатой выпарной установке. За счет разрежения температура кипения сиропа по ступеням от 1-й к 3-й снижается от 90 – 95 до 67 о С. Жидкий сироп имеет СВ 23 – 25, сгущенный – 55 – 57 % мас.

Сироп после выпарной установки подвергается обесцвечиванию, двукратному фильтрованию, для снижения разложения глюкозы при уваривании подкисляется соляной кислотой до рН 4,2 – 4,3 и направляется на вакуум-аппараты для окончательного уваривания. Уваривание густого сиропа проводится под разрежением 0,092 МПа при температуре 60 – 65 о С до содержания сухих веществ 74 – 76 % мас.

Уваренный сироп при спуске из вакуум-аппаратов проходит через капроновую сетку и поступает в трубчатый холодильник, где охлаждается до 48 о С. Для обеспечения непрерывного поступления уваренного сиропа на станцию кристаллизации каждый вакуум-аппарат имеет два холодильника с соответствующей вместимостью.

При проведении непрерывной кристаллизации глюкозы уваренный сироп охлаждается в автоматизированных холодильных установках непрерывного действия.

Теоретические основы кристаллизации глюкозы

Кристаллизация глюкозы – завершающая операция при выработке товарного кристаллического продукта.

Важными характеристиками глюкозы являются ее растворимость и возможность образования пересыщенных растворов, так как рост кристаллов возможен только в таких растворах.

Гетерогенная система, в которой при определенных условиях достигнуто равновесие между жидкой и твердой фазой, называется стабильной, а жидкая фаза в ней представляет собой насыщенный раствор. Концентрация глюкозы в насыщенном растворе при заданных определенных условиях называется растворимостью. С повышением температуры растворимость глюкозы заметно увеличивается – при 20 о С – 0,916 кг /кг воды (47,7 % мас.), при 50 о С – 2,438 кг/кг воды (70,9 % мас.), при 90 о С – 5,528 кг/кг воды (84,6 % мас.). При температуре от 0,5 о С до 50 о С (содержание сухих веществ не более 67,5 % мас.) в водном растворе глюкоза находится в виде моногидрата С 6 Н 12 О 6 ·Н 2 О, формирующиеся в этих условиях кристаллы относятся к моноклинной системе. Кристаллы глюкозы, растущие при температуре выше 50 о С (ангидридная форма С 6 Н 12 О 6 ), относятся к ромбической системе.

В производстве глюкозы глюкозные растворы не являются чистыми, они содержат различные примеси – азотистые соединения, красящие вещества, минеральные соли, фрагменты белковых веществ, которые влияют на растворимость глюкозы. Влияние примесей количественно оценивается величиной коэффициента насыщения α о , представляющего отношение коэффициента растворимости глюкозы в нечистом растворе С 1 и чистой воде С 0 . С ухудшением качества производственных глюкозных растворов, т. е. при снижении их Дб, коэффициент насыщения обычно возрастает. Например, при 40 о С в чистом глюкозном растворе растворимость глюкозы 1,62 кг/кг воды, в растворе с Дб 85 % – 1,68 кг/кг воды, т. е. α о в данном нечистом растворе составляет 1,037.

Установлено, что присутствие в растворе хлористого натрия увеличивает растворимость глюкозы, причем коэффициент насыщения растет пропорционально концентрации этой соли. Эту закономерность необходимо учитывать при выполнении ней трализации кислого гидролизата, так как именно на этой стадии в глюкозных растворах появляется хлористый натрий.

В процессах кристаллизации глюкозы используется показатель коэффициент пересыщения α – это отношение растворимости в данном растворе С к растворимости при состоянии насыщения С 1 для данной температуры. Это истинный коэффициент пересыщения. Для пересыщенных растворов α больше единицы, для насыщенных равен единице, для ненасыщенных – меньше единицы. Разность α – 1 представляет избыточное пересыщение и является движущей силой кристаллизации глюкозы.

При использовании вместо растворимости в нечистых растворах С 1 показатель С 0 получаем величину видимого коэффициента пересыщения α 1

Этот показатель легко рассчитать, используя табличные данные по растворимости глюкозы в чистых растворах, что часто используется при выполнении технологических расчетов в производственных условиях.

Важным показателем глюкозных растворов является их вязкость – она оказывает влияние на скорость фильтрования, коэффициент теплопередачи, скорость кристаллизации в пересыщенных растворах.

Вязкость насыщенных чистых глюкозных растворов выше вязкости производственных глюкозных сиропов при одинаковом содержании в них сухих веществ. При повышении температуры вязкость сиропов с постоянной концентрацией сухих веществ снижается.

Однако вязкость насыщенных глюкозных растворов при повышении температуры увеличивается, что объясняется резким ростом растворимости глюкозы. Например, вязкость насыщенного раствора при 40 о С составляет 22,45, при 60 о С – 66,25 мПа∙с.

Коэффициент растворимости при этом соответственно равен 1,62 и 2,94 кг глюкозы /кг воды.

Вязкость насыщенных глюкозных производственных растворов заметно увеличивается при снижении их Дб и увеличении температуры – вязкость при 40 о С для чистого раствора (Дб = 100 %) 22,45; при снижении Дб до 80 % вязкость возрастает более чем в два раза и составляет 48,2 мПа∙с.

Существенно изменяется показатель вязкости для гетерогенных систем (утфелей), т. е. растворов в присутствии кристаллов глюкозы. При увеличении содержания кристаллов от 40 до 50 % вязкость утфеля при 30 о С возрастает от 180 до 3800 мПа∙с, или в 21,1 раза. Такое резкое увеличение вязкости следует учитывать в процессе практической кристаллизации глюкозы, регулируя предельное содержание кристаллов в утфеле не выше 44 – 46 %.

Важным свойством глюкозных утфелей является снижение их вязкости при уменьшении температуры в условиях постоянного содержания кристаллов. Например, при 40 о С вязкость утфеля, содержащего 40 % кристаллов, составляет 385, при снижении температуры до 25 о С – 151 мПа∙с, или в 2, 55 раза меньше. Такая зависимость позволяет за счет управляемого снижения температуры в процессе кристаллизации поддерживать оптимальную вязкость утфеля с учетом его последующего центрифугирования.

На форму кристаллов гидратной глюкозы влияет комплекс факторов, прежде всего, величина пересыщения, наличие примесей в растворах, температура кристаллизации. В зависимости от условий кристаллизации образуются кристаллы разной формы и размеров. Кристаллы правильной формы представляют тонкие пластинки длиной не более 1 мм, они легко разделяются в центрифугах – это нормальные кристаллы.

Ложные кристаллы глюкозы (игольчатые, полидисперсные неправильной формы, друзы и т. д.) формируются обычно в растворах с высоким коэффициентом пересыщения и при наличии различных примесей. В процессе роста кристаллов примеси адсорбируются на их гранях и изменяют правильную форму. На форму кристаллов влияет режим охлаждения утфеля – при быстром снижении растворимости глюкозы и недостаточной поверхности кристаллов (в начале процесса кристаллизации) формируются ложные кристаллы.

Главным показателем, определяющим процесс роста кристаллов глюкозы, является скорость кристаллизации – это масса выкристаллизованной за 1 мин глюкозы на 1 м 2 поверхности кристаллов. Количество выкристаллизовавшейся глюкозы пропорционально поверхности кристаллов и продолжительности кристаллизации.

С учетом принятого положения, что скорость кристаллизации определяется скоростью диффундирования молекул глюкозы, можно описать этот процесс законом Фика. Скорость кристаллизации υ кр пропорциональна разности концентраций С – С о , величине коэффициента D диффузии и длине d пути диффундирования молекул (толщина слоя глюкозного раствора на поверхности кристалла).

Коэффициент диффузии D , в свою очередь, зависит от температуры Т (в абсолютных градусах), вязкости жидкой фазы η и некоторой постоянной величины k :

На скорость кристаллизации глюкозы в производственных условиях влияют следующие основные факторы:

- величина коэффициента пересыщения;

- мутаротация глюкозы;

- интенсивность перемешивания;

- температура и вязкость;

- доброкачественность глюкозных растворов;

- содержание кристаллов и их размеры.

Скорость кристаллизации пропорциональна избыточному пересыщению С – С о . Повышение коэффициента пересыщения в процессе кристаллизации глюкозы достигается путем снижения температуры утфеля. Однако при этом увеличивается и вязкость, которая согласно закону Фика снижает скорость кристаллизации глюкозы. Кроме того, при высоком пересыщении формируются ложные кристаллы неправильной формы, затрудняется отделение оттеков при центрифугировании и пробеливание кристаллов глюкозы. Поэтому кристаллизация проводится при оптимальном пересыщении, исключающем образование «муки», и достаточном для получения однородных кристаллов правильной формы.

Мутаротация глюкозы обусловлена взаимным превращением двух форм α- и β-D-глюкозы и установлением между ними подвижного равновесия. Из водных растворов глюкозы выкристаллизовывается только α-форма, поэтому чем быстрее β-форма перейдет в α-форму, тем быстрее будет протекать кристаллизация.

В интервале значений рН утфеля 4,5 – 5,0 скорость мутаротации остается неизменной. Имеющиеся в жидкой фазе глюкозных утфелей примеси также незначительно влияют на скорость мутаротации.

Наибольшее влияние на мутаротацию оказывает температура – при 25 о С она проходит за 24 ч, при кипении – за несколько минут.

С учетом такого влияния начальная стадия процесса кристаллизации глюкозы в мешалках-кристаллизаторах начинается при относительно высокой температуре – 44 о С, обеспечивающей минимальное отставание мутаротации глюкозы от ее выкристаллизовывания.

Перемешивание утфеля в процессе кристаллизации необходимо для обеспечения постоянного притока пересыщенного глюкозного сиропа к поверхности кристалла и поддерживания постоянной высокой скорости кристаллизации глюкозы. Более интенсивное перемешивание целесообразно на начальной стадии кристаллизации для ускорения смешивания затравки в виде оставшегося в мешалке утфеля и сгущенного глюкозного сиропа. На следующем этапе кристаллизации интенсивное перемешивание нецелесообразно, так как вызывает механическое истирание кристаллов, изменение их формы, что затрудняет центрифугирование утфеля и пробеливание кристаллов глюкозы. На стадии установившейся массовой кристаллизации важным является поддержание кристаллов глюкозы в утфеле в состоянии постоянного падения, т. е. исключение их оседания на дно мешалки – для этого достаточно осуществлять перемешивание в ламинарном режиме.

С повышением температуры вязкость насыщенных растворов глюкозы растет, однако, несмотря на это, скорость кристаллизации также увеличивается. Вероятным объяснением этой закономерности является увеличение скорости мутаротации с повышением температуры. Например, при 30 о С скорость кристаллизации составляет 2,64, а при 40 о С – 4,23 мг / (м 2 · мин). Вязкость этих растворов соответственно равна 20,50 и 32,36 мПа∙с.

Следовательно, вязкость не является главным фактором, определяющим скорость кристаллизации глюкозы.

С учетом того, что при снижении температуры вязкость насыщенных глюкозных растворов уменьшается, устанавливается режим завершающей стадии глубокого охлаждения утфеля в интервале температур 25 – 27 о С.

Со снижением доброкачественности сиропов увеличивается содержание примесей несахаров, что резко снижает скорость кристаллизации глюкозы. Например, при снижении Дб сиропа со 100 до 90 % скорость кристаллизации уменьшается почти в 5 раз, при дальнейшем ухудшении качества (Дб сиропа 80 %) скорость уменьшается почти в 15 раз. Присутствие несахаров в производственных сиропах повышает растворимость глюкозы, следовательно, для достижения необходимого пересыщения нужно больше ее растворить, что приводит к повышению содержания сухих веществ и вязкости.

Из растворов с низкой Дб кристаллизуются кристаллы глюкозы неправильной формы, мелкие, окрашенные в желтый цвет, что свидетельствует об адсорбции красящих веществ.

При снижении Дб сиропа до 67 % кристаллизация глюкозы практически прекращается.

С увеличением содержания кристаллов в утфеле ускоряется процесс перехода глюкозы из раствора на поверхность кристаллов. Однако с увеличением доли кристаллов замедляется относительное движения кристаллов и глюкозного сиропа, что отрицательно влияет на процесс кристаллизации. Кроме того, возрастает и вязкость утфеля – при содержании кристаллов 45 % она повышается в два раза в сравнении с 40%. Увеличение доли кристаллов выше 45 % вызывает механическое их истирание, появляется «мука». С учетом этого практическая кристаллизация глюкозы проводится при содержании кристаллов не выше 45%.

Размер кристаллов оказывает двоякое действие на скорость кристаллизации – крупные кристаллы имеют большую скорость гравитационного осаждения, что способствует увеличению разности концентраций и повышению скорости. Однако вследствие большего расстояния между кристаллами увеличивается толщина слоя сиропа на поверхности, что удлиняет путь движения молекул, а это снижает скорость. В практической кристаллизации установлено, что в утфеле с мелкими кристаллами глюкоза выкри сталлизовывается быстрее, кроме того, снижается вероятность образования «муки». Однако утфель с мелкими кристаллами хуже центрифугируется. В экспериментальных исследованиях установлено, что в интервале обычных размеров кристаллов скорость кристаллизации глюкозы практически одинакова.

Кристаллизация глюкозы в производственных условиях

Окончательный процесс кристаллизации глюкозы происходит в кристаллизаторах в управляемом режиме охлаждения утфеля. Сгущенный в вакуум-аппаратах сироп (СВ 74 – 76 % мас.) после охлаждения до 48 о С с рН 4,2 – 4,3 поступает в мешалкукристаллизатор, в котором осталась в качестве затравки часть (примерно 30 %) глюкозного утфеля предыдущего цикла кристаллизации. Продолжительность перемешивания составляет от 12 до 24 ч. Охлаждение полученного утфеля с целью снижения растворимости глюкозы и ее максимального выкристаллизовывания проходит в интервале от 44 до 25 о С в течение 110 – 120 ч.

Коэффициент пересыщения в начале кристаллизации составляет 1,25 – 1,30, на стадии завершения – 1,10 – 1,15. Утфель охлаждается за счет прохождения через поверхность теплообмена кристаллизаторов воды, причем разность температур не должна превышать 8 – 10 о С – в этих условиях образования «муки» не происходит.

Интенсивность охлаждения утфеля в кристаллизаторах с целью поддержания заданного коэффициента пересыщения в глюкозном растворе регулируется за счет изменения температуры воды и ее расхода. В контуре охлаждения утфеля имеются два сборника с различной температурой воды: в одном 30, а во втором 20 о С. На начальной стадии кристаллизации в контур подается вода с температурой 30 о С, после охлаждения утфеля до указанной температуры в контур подается вода из второго сборника (температура 20 о С).

Окончание процесса кристаллизации глюкозы определяется по величине Дб межкристального раствора – она не должна превышать 80 % при содержании СВ в нем около 63 % мас. Утфель с нормальными кристаллами представляет рассыпчатую искрящуюся массу, не прилипающую к лопастям мешалки.

При пуске станции кристаллизации в работу при отсутствии утфеля в качестве затравки в сгущенный сироп вводится глюкозная пудра в количестве 15 % к его массе.

Для кристаллизации используются горизонтальные цилиндрические мешалки, имеющие поверхность теплообмена в виде змеевиков или пустотелых дисков. Для повышения интенсивности теплообмена мешалки могут оснащаться «рубашками» охлаждения. На горизонтальном валу, вращающемся с частотой 0,25 – 0,60 мин -1 , имеются перемешивающие лопасти или планки на пустотелых дисках.

Мешалки-кристаллизаторы могут работать индивидуально в периодическом режиме охлаждения или объединяются в батареи, работающие непрерывно, что является предпочтительным с точки зрения управления процессом охлаждения утфеля и поддержания заданной величины коэффициента пересыщения в межкристальном растворе.

Вместимость кристаллизаторов от 24 до 57 м 3 , площадь поверхности теплообмена – 42 – 125 м 2 . На каждый м 3 утфеля необходимо примерно 2,5 м 2 площади поверхности охлаждения.

Центрифугирование глюкозного утфеля

Для разделения утфеля на компоненты и получения кристаллов глюкозы применяются центрифуги, в которых под действием центробежной силы происходит быстрое разделение исходной гетерогенной системы. Показателем интенсивности центрифугирования является фактор разделения, представляющий отношение центростремительного ускорения к ускорению свободного падения. В производстве глюкозы используются автоматизированные фильтрующие центрифуги периодического действия с вертикальным приводным валом типа ФПН-1251 с фактором разделения около 1500.

Эффективность работы центрифуги в большей степени обусловлена показателями качества утфеля. Кристаллы глюкозы крупного и среднего размера, однородные, при отсутствии «муки» образуют на сите центрифуги проницаемый слой, межкристальный оттек отделяется легко, пробеливание проходит с небольшим расходом горячей воды.

Процесс центрифугирования включает четыре стадии: загрузка утфеля, отделение межкристального раствора, промывание кристаллов глюкозы, подсушка и выгрузка. Загрузка утфеля при частоте вращения ротора 250 мин -1 , отделение основной массы межкристального раствора происходит вначале при частоте 750 мин -1 , затем на максимальной 1450 мин -1 . После отделения межкристального раствора (первый оттек) кристаллы глюкозы промываются (пробеливаются) теплой умягченной водой (можно конденсатом паров) с температурой 45 о С в количестве 20 – 25 % к массе глюкозы. В результате с поверхности кристаллов смываются поверхностные загрязнения – красящие вещества, азотистые соединения, минеральные соли.

После завершения промывания, т. е. когда выходящий второй оттек почти бесцветный, центрифуга остается работать для частичной подсушки кристаллов глюкозы. Выгружается сырая глюкоза с помощью ножа, имеющего вертикальный ход, при вращении ротора центрифуги в обратную сторону с частотой 50 мин -1 . Глюкоза после центрифуги имеет влажность 13 – 15 % и показатель чистоты – Дб 99,5 – 99,9 %.

Продолжительность полного цикла работы центрифуги 40 – 48 мин, из них загрузка – 1, отделение первого оттека – 15 – 18, промывание кристаллов – 8 – 10, подсушка – 12 – 15, выгрузка – 4 мин.

Сушка кристаллов гидратной глюкозы

В составе кристаллов глюкозы имеется вода в виде кристаллизационной влаги (9,1 %) и поверхностной (4 – 6 %). В процессе сушки кристаллов удаляется только поверхностная свободная влага, поэтому влажность сухой глюкозы составляет около 9 %.

С учетом значительного содержания влаги в кристаллах сырой глюкозы температура в процессе высушивания не должна превышать порога ее плавления в собственной кристаллизационной влаге. Максимальная температура кристаллов глюкозы при сушке 47 – 50 о С, что обеспечивается подачей горячего воздуха не выше 55 о С. Температура отработавшего воздуха после сушилки составляет 45 – 50 о С.

Высушивание глюкозы проводится в барабанных и пневматических сушилках в прямоточном режиме движения воздуха и кристаллов. Отрицательной стороной барабанных сушилок является значительное механическое истирание кристаллов при достаточно продолжительном процессе сушки.

В пневматических сушилках осуществляется режим интенсивной быстротечной сушки в восходящем потоке горячего воздуха в вертикальной камере. Температура подаваемого горячего воздуха значительно превышает 60 о С, однако за счѐт быстрого процесса сушки (несколько секунд) кристаллы глюкозы не нагреваются до порога плавления. За счѐт высокой температуры сушильного агента повышается эффективность испарения свободной влаги кристаллов глюкозы. Смесь отработавшего воздуха и глюкозы проходит через циклон для отделения сухой глюкозы, после чего воздух с глюкозной пылью поступает в скруббер для мокрой очистки и выбрасывается в атмосферу. Глюкозный раствор из скруббера направляется в линию получения сгущенного сиропа утфеля I продукта.

Кристаллы сухой глюкозы, выходящие из нижней части циклона, проходят через магнитный сепаратор, барабанные сита для отделения крупки и затем в бункер готовой продукции. Сита для рассева глюкозы имеют отверстия 1 мм, через которые проходят кристаллы глюкозы, но задерживаются слипшиеся кристаллы (крупка), которые растворяются в воде и возвращаются в производство.

Сухая глюкоза упаковывается в тканевые мешки с вкладышем из полиэтилена (вместимость 50 кг) или в бумажные пакеты по 1 кг.

Упакованная глюкоза должна храниться в складах на деревянных поддонах с относительной влажностью воздуха не выше 75 % при отсутствии посторонних, имеющих специфический запах, веществ.

Переработка межкристального раствора – зеленой патоки

Первый оттек (зеленая патока), полученный при центрифугировании утфеля I продукта, представляет собой насыщенный глюкозный раствор, содержащий значительное количество несахаров. Для более полного извлечения глюкозы в виде желтого сахара II продукта он подвергается обработке. Зеленая патока разбавляется водой до СВ 30 – 35 % мас. и осахаривается соляной кислотой (0,6 % к массе СВ патоки) в конверторе при температуре 138 о С (давление 0,32 МПа) в течение 30 мин. Полученный кислый гидролизат нейтрализуется раствором кальцинированной соды до рН 4,8 – 5,0.

За счет гидролиза доброкачественность раствора повышается на 4 – 6 %, что позволяет увеличить выход глюкозы.

Нейтрализованный сироп фильтруется с использованием отработавших материалов из линии первого продукта (наполнители, активные угли), затем сгущается на 3-ступенчатой выпарной установке, работающей под разрежением, до СВ 52 -56 % мас. Сироп второго продукта очищается активным углем, фильтруется, подкисляется до рН 4,2 – 4,3 и направляется на вакуум-аппараты для окончательного сгущения до СВ 76 – 78 % мас. Сгущенный сироп с Дб не ниже 84 % охлаждается до 50 о С и поступает в кристаллизатор, в котором затравкой служит часть утфеля II продукта – 30 – 35 %.

После получения однородной гетерогенной массы в режиме постепенного управляемого охлаждения от 44 до 28 о С в течение 220 – 265 ч проходит кристаллизация глюкозы при коэффициенте пересыщения 1,20 – 1,35. Кристаллизация завершается при снижении Дб межкристального раствора до 70 – 71 %, содержание сухих веществ в нем 65 – 67 % мас.

Полученный утфель II продукта центрифугируется с получением кристаллов желтого сахара и межкристального раствора (гидрола). Промывания кристаллов при этом не проводится. Вследствие высокого содержания несахаров и значительной вязкости межкристального раствора продолжительность его отделения при центрифугировании составляет 25 – 30 мин.

После подсушивания в течение 12 мин кристаллы желтого

сахара выгружаются из ротора центрифуги и растворяются (клеруются) горячей водой совместно с глюкозной крупкой из сушильного отделения и белой патокой утфеля I продукта. Полученная клеровка направляется на дальнейшую переработку на стадию очистки жидкого сиропа первого продукта.

Желтый сахар после такой обработки имеет достаточно высокую доброкачественность (94 – 96 %, влажность 14 – 16 %), что позволяет при возвращении в производство увеличить выход условной безводной глюкозы на 5 – 7 %, т. е. до 71 – 72 % к массе сухих веществ крахмала.

При проведении всего комплекса операций получения глюкозы нормируются ее потери в производстве, %:

- осахаривание и нейтрализация 0,05 + 0,05;

- фильтрование и обесцвечивание 0,40 + 0,40;

- промывание осадка и ткани 0,35;

- сгущение сиропа в два этапа 0,45;

- потери с промывными и сточными водами 1,20;

- потери неопределенные (нерасшифрованные) 2,00;

- итого потерь 4,90.

Применение гидрола

Оттек, полученный при центрифугировании утфеля II продукта, имеет производственное название гидрол. В его составе глюкоза, продукты ее реверсии, примеси несахаров исходного сырья (крахмала), а также образовавшиеся при гидролизе крахмала и в процессе различных технологических операций – выпаривание, уваривание, кристаллизация. Примеси в составе глюкозных сиропов повышают растворимость глюкозы и их вязкость, что способствует увеличению потерь глюкозы в конечном побочном продукте – гидроле. Вследствие связывания примесями в составе гидрола выводится 20 – 25 % глюкозы.

Гидрол – однородная непрозрачная жидкость темнокоричневого или черного цвета со специфическим запахом, содержащая не менее 65 % мас. СВ. В составе СВ редуцирующие вещества (не менее 67 %), минеральные соединения – зола (не более 7 %), хлористый натрий (не более 6 %), рН не ниже 4,0.

Механические примеси в его составе не допускаются. Темный цвет гидрола обусловлен наличием меланоидинов и продуктов карамелизации глюкозы.

Вследствие особых свойств гидрол используется в производстве комбикорма – повышает их кормовую ценность за счет наличия глюкозы и минеральных соединений, является связующим элементом, повышает прочность и улучшает внешний вид в производстве гранулированных кормов, служит растворителем карбамида при получении кормов из стержней кукурузы.

Гидрол находит применение в кожевенном производстве при дублении кожи, при выработке искусственных волокон как восстановитель, в качестве связующего вещества при подготовке формовочных смесей в литейном производстве, как компонент питательных сред в производстве антибиотиков. Возможно его использование для получения спирта методом сбраживания присутствующих в нем сахаров.

Получение глюкозы при ферментативном гидролизе крахмала

Ферментативный гидролиз крахмала выполняется в несколько стадий: предварительная клейстеризация, тепловая обработка и окончательное ферментативное разжижение.

Предварительная клейстеризация крахмала может проводиться с использованием соляной кислоты в конверторах или осахаривателях. Концентрация крахмала в исходной суспензии 38 – 40 % мас., расход кислоты 0,20 – 0,25 % к массе СВ. В результате этого процесса в клейстеризованном крахмале появляется до 20 % редуцирующих веществ. Далее смесь направляется на стадию ферментативного осахаривания.

При ферментативном разжижении крахмала в исходную его суспензию при 55 о С и рН 6,0 – 6,5 вводится ферментный препарат (0,02 % к массе СВ крахмала), затем при перемешивании смесь выдерживается при 85 о С в течение 2 ч. Для завершения клейстеризации смесь нагревается в конверторе при 133 о С в течение 3 – 6 мин. После охлаждения смеси до 80 о С вводится вто рая порция ферментного препарата (0,06 %) и выдерживается в течение 30 мин.

Разжиженный таким образом крахмал с температурой не выше 60 о С и соответствующей величиной рН поступает на стадию ферментативного осахаривания. Для этого используются ферментаторы – вертикальные цилиндрические сосуды вместимостью 83 м 3 с перемешивающим устройством. Расход фермента 0,3 – 0,4 % к массе СВ крахмала, продолжительность осахаривания 60 – 72 ч. В процессе осахаривания контролируется рН, содержание редуцирующих веществ, регулируется температура гидролизуемой смеси.

При ферментативном разжижении и осахаривании получаемый сироп имеет Дб 96 – 98 %. Для инактивации фермента и стерилизации сироп нагревается до 95 о С.

Полученный сироп имеет в своем составе различные примеси – жир и белковые вещества, минеральные соли, красящие вещества, соединения со специфическим запахом, которые затрудняют получение глюкозы требуемого качества. Очистка сиропов включает коагуляцию высокомолекулярных соединений с целью перевода их в осадок с последующим фильтрованием. Коагуляция проводится после подкисления сиропа соляной кислотой до рН 4,8 – 5,0. Образовавшийся осадок отделяется путем фильтрования сиропа с использованием вспомогательных материалов в количестве 0,5 % к массе СВ крахмала.

Фильтрованный сироп обесцвечивается активным углем с расходом 0,5 % к массе СВ сиропа, дополнительно фильтруется и выпаривается на выпарной установке под разрежением до СВ 54 – 56 % мас. Сгущенный сироп обрабатывается активным углем, фильтруется и уваривается в вакуум-аппаратах до СВ 71,0 – 72,5 % мас. После охлаждения до 50 о С уваренный сироп с Дб 97 – 98 % поступает в кристаллизатор с определенной частью утфеля и кристаллизуется в течение 48 – 50 ч. При пониженной Дб сиропа 94 – 95 % продолжительность кристаллизации составляет 72 – 74 ч.

После разделения утфеля в центрифугах кристаллы глюкозы высушивают и направляют на упаковку.

Оттеки, полученные при центрифугировании утфеля второго продукта, направляются на очистку, обесцвечивание, фильтрова ние и сгущение. Очищенный густой сироп второго продукта, имеющий содержание СВ 74 – 75 % мас. при Дб 90 – 95 %, направляется в кристаллизатор (затравка 15 – 20 % утфеля), где происходит выкристаллизовывание глюкозы в течение 70 – 100 ч. Полученный утфель разделяется в центрифугах с образованием желтого сахара и гидрола. Желтый сахар имеет высокую доброкачественность, поэтому допускается его возврат на высушивание совместно с глюкозой первой ступени кристаллизации. При пониженном качестве исходного сырья желтый сахар растворяется, и клеровка возвращается в линию получения первого продукта.

В результате ферментативного гидролиза крахмала обеспечивается более высокая доброкачественность всех продуктов глюкозного производства, что увеличивает выход глюкозы с 71 -72 % при кислотном гидролизе до 80 – 85 % к массе СВ крахмала при снижении ее потерь в гидроле.

Гидрол, полученный при центрифугировании утфеля второго продукта, имеет содержание сухих веществ 60 – 65 % при Дб 80 – 85 % и используется как углеводный компонент питательной среды в производстве антибиотиков.

Производство медицинской глюкозы

Медицинская глюкоза вырабатывается из кристаллической глюкозы методом перекристаллизации.

Исходная гидратная глюкоза растворяется при перемешивании в течение 45 мин при температуре 80 – 85 о С в смеси двух оттеков, полученных при центрифугировании утфеля, содержащего кристаллы медицинской глюкозы. Полученный сироп, содержащий 72,0 – 72,5 % мас. СВ, обесцвечивается активным углем при температуре 80 – 85 о С, продолжительность адсорбционного контакта около 40 мин, расход угля 1 % к массе СВ сиропа, после чего фильтруется в две ступени.

После контрольного фильтрования сироп представляет совершенно прозрачную бесцветную жидкость, не содержащую посторонних примесей. После охлаждения до 55 о С сироп направляется в кристаллизаторы, где в качестве затравки имеется 15 % утфеля предыдущего цикла кристаллизации. Глюкоза кри сталлизуется при постоянном пересыщении 1,15-1,25, достигаемом за счет регулируемого охлаждения утфеля от 45 о С до 40 о С в течение 48 ч. Утфель охлаждается путем циркуляции в системе теплообмена кристаллизатора воды с температурой 38 о С. Кристаллизация глюкозы завершается после достижения массы кристаллов в утфеле 45 – 50 о С при снижении содержания СВ межкристального раствора до 60 – 62 % мас.

Полученный утфель центрифугируется с отделением двух оттеков (зеленая и белая патока), кристаллы медицинской глюкозы в центрифуге промываются дистиллированной водой с температурой 35 о С. Оба оттека сгущаются в вакуум-аппарате до содержания СВ 59 – 60 % мас. и используются для первой операции получения исходного сиропа – растворения кристаллической глюкозы. Для исключения накопления красящих веществ в продуктах и повышения цветности вырабатываемой медицинской глюкозы постоянно выводится примерно 25 % первого оттека (зеленая патока), полученного при центрифугировании утфеля.

Влажные кристаллы медицинской глюкозы высушиваются в прямотоке с горячим (85 о С) фильтрованным воздухом, просеиваются, проходят через магнитный сепаратор и упаковываются в двойные мешки с вкладышем вместимостью по 35 кг.

П роизводство пищевой глюкозы

Пищевая глюкоза вырабатывается при проведении гидролиза крахмала кислотным или ферментным способом. Как продукт для потребления пищевая глюкоза представляет смесь кристаллов гидратной глюкозы и закристаллизованного межкристального раствора, в составе которого имеются красящие и реверсивные вещества, тетра- и трисахариды.

При осуществлении кислотного гидролиза для более глубокого расщепления используется суспензия крахмала с низким содержание СВ (18 – 20 % мас.) при расходе соляной кислоты 0,45 -0,55 % к массе сухих веществ крахмала. Гидролиз проводится при температуре 134 – 138 о С (давление 0,30 – 0,32 МПа) до содержания РВ в гидролизате 90 – 92 %, что соответствует 85 – 87 % глюкозы. Контроль степени гидролиза осуществляется по спиртовой пробе.

Гидролизат нейтрализуется раствором кальцинированной соды до рН 4,7 – 4,8, фильтруется с применением наполнителя (0,4 – 0,5 %), обесцвечивается активным углем (0,20 %), выпаривается до СВ 52 – 55 %. Сгущенный сироп обесцвечивается (1,2 % угля), дважды фильтруется, уваривается в вакуум-аппарате при температуре 62 – 65 о С до СВ 79 – 80 %. После охлаждения до 45 – 48 о С уваренный сироп поступает в кристаллизатор, где в качестве затравки оставлена часть (10 %) утфеля предыдущего цикла. Сироп в течение 1,5 ч перемешивается с кристаллами затравки при одновременном охлаждении до 40 о С.

Полученная густая гетерогенная смесь разливается в картонные короба, где в течение 28 – 36 ч происходит массовая хаотичная кристаллизация с образованием ложных кристаллов, которые переплетаются между собой и образуют твердую пищевую глюкозу в виде брикетов желтого цвета.

Вырабатываемая пищевая глюкоза должна иметь СВ не менее 85 % мас., золы не более 1 %, должны отсутствовать свободные минеральные кислоты. Вследствие наличия хлористого натрия глюкоза имеет солоноватый привкус.

Используется в различных пищевых отраслях как заменитель белого сахара – в кондитерском и хлебопекарном производстве, при получении безалкогольных напитков, в медицинской и микробиологической промышленности.

Производство технической глюкозы

Техническая глюкоза вырабатывается из кукурузного или картофельного крахмала пониженного качества.

Крахмал гидролизуется в конверторах с использованием в качестве катализатора соляной кислоты – расход 0,5 % к массе СВ крахмала. Содержание крахмала в исходной суспензии 35 -37 %, температура гидролиза 127 – 130 о С, продолжительность 30 – 45 мин. Контроль необходимой глубины осахаривания проводится по спиртовой пробе до исчезновения в ней мути, что свидетельствует об отсутствии декстринов и достижении Дб гидролизата 70 – 75 %.

Полученный гидролизат нейтрализуется раствором кальцинированной соды, фильтруется, выпаривается и сгущенный сироп обесцвечивается активным углем – расход 0,5 % к массе сухих веществ сиропа.

Очищенный сироп с СВ 57 – 59 % мас. и Дб около 80 % сгущается в вакуум-аппарате до СВ 75 – 80 %, охлаждается до 40 – 45 о С и смешивается в течение 3 – 4 ч в мешалке с 10 % затравки. Полученная смесь разливается в картонные короба с полиэтиленовым вкладышем, где при охлаждении до 28 – 30 о С происходит кристаллизация глюкозы.

Продолжительность заключительной стадии кристаллизации 5 – 6 сут, после чего блоки технической глюкозы извлекаются, разрезаются и упаковываются в мешки или коробы. Техническая глюкоза представлена в виде бесформенных кусков темнокоричневого цвета.

Техническая глюкоза должна отвечать следующим требованиям: содержание СВ – не менее 78 % мас., из них РВ – не менее 75 % мас., минеральных соединений – золы не более 1,3 % мас., соединений железа не более 0,25 % мас. Не допускается присутствия свободных минеральных кислот.

Используется в технических целях как восстановитель в производстве искусственных волокон, при выделке кожи, в качестве углеводного компонента питательных сред в микробиологической и медицинской промышленности.

Источник