Основные орудия и способы промышленного рыболовства

По своему принципу действия и способу применения орудия промышленного рыболовства делятся на 6 групп.

Первая группа состоит из объячеивающих орудий лова. К ним относятся все виды сетей. По методу применения сети в свою очередь подразделяются на ставные и плавные. Принцип действия ставных сетей заключается в том, что сети в виде длинного сетного порядка устанавливаются на пути движения рыбы, последняя при попытке пройти сквозь сетное полотно объячеивается в нем и тем самым становится добычей рыбака. Сетные порядки в течение более или менее длительного времени стоят на одном месте, поэтому и сети получили название ставных.

Плавные сети в отличие от первых не устанавливаются неподвижно на одном месте, а, будучи выметаны поперек реки, плывут по течению навстречу идущей рыбе. Поэтому их называют плавными. При попытке пройти сквозь сеть рыба объячеивается в сетном полотне.

Объячеивающие орудия лова имеют большое значение в рыболовстве СССР. На их долю приходится до 30 % всего улова внутренних водоемов. Для того чтобы увеличить уловистость сетей и ловить рыбу разных размеров, в конструкцию простой сети вносят различные дополнения. Строят сети одно-, двух- и трехстенные, а также рамовые. В Белоруссии сетный лов развит слабо, так как в естественных водоемах преобладают мелкочастиковые виды рыб, лов которых сетями малоэффективен.

Вторая группа объединяет многочисленную и разнообразную группу орудий лова, так называемые отцеживающие орудия лова. К ним относятся закидные и обкидные неводы.

Принцип их действия заключается в том, что орудия лова в виде сетной стенки охватывают участок водоема вместе с находящейся в нем рыбой. Затем они вытаскиваются на берег или борт судна, вода процеживается сквозь ячеи, а рыба отделяется, или, как говорят, отцеживается из воды.

Закидные неводы выметываются от берега и выбираются снова туда же. Обкидные выметываются вдали от берега с борта судна и притоняются назад к судну. В промышленном рыболовстве страны отцеживающие орудия лова дают до 15 % всего улова рыбы. В условиях Белоруссии закидные неводы являются основными орудиями лова, на долю которых приходится до 80 % всей добычи озерно-речной рыбы.

Третью группу составляют тралящие орудия лова. В их основу заложен трал — орудие лова особой конструкции, которое протягивают по водоему на одном или двух судах, захватывая встречающуюся на пути рыбу. Затем его поднимают на палубу судна, рыбу вываливают, а орудие лова готовят к новому тралению. Для местных водоемов наибольший практический интерес представляют близнецовые тралы, получившие свое название от использования при лове двух одинаковых судов-близнецов. Траловый лов — самый распространенный вид лова, который дает около 70 % всего улова СССР.

Четвертую группу образуют стационарные орудия лова. Они представляют собой различные по своей конструкции и размерам виды всевозможных неподвижных ловушек, куда рыба входит свободно, а обратный выход ее затрудняет особая конструкция выхода. Сюда помимо ставных неводов, которые применяются в большом морском рыболовстве, относятся большей частью мелкие орудия лова с различными местными особенностями, способами установки и названиями. В условиях Белоруссии мелкие ловушки типа вентерей широко применяются весной и летом для отлова покатого угря.

Пятую группу орудий промышленного рыболовства составляют колющие. Большинство из них являются орудиями местного промысла для личного потребления либо орудиями спортивного рыболовства. Исключение составляет китобойный промысел, проводимый с помощью гарпунов. Здесь большое значение имеют крючковые орудия лова, которые разделяются на удочки и снасти.

Крючковыми снастями называются длинные веревки, к которым на коротких поводках прикреплены рыболовные крючки. Снасти бывают самоловными и наживными.

К шестой группе относятся все прочие орудия лова, которые не вошли в вышеперечисленные.

С точки зрения организации лова орудия промышленного рыболовства разделяются на активные и пассивные. Активными являются такие орудия лова, которые в процессе лова рыбы приводятся в движение рыбаками или механизмами. К ним относятся закидные и кошельковые неводы, тралы и т. д. Пассивные — это орудия лова, в которые рыба попадает сама, без активного воздействия человека. К ним относятся объячеивающие орудия лова, крючковые снасти, стационарные орудия лова и др. В данном случае пассивность не является отрицательным свойством орудий лова, это его техническая характеристика, принцип воздействия на объект. В зависимости от условий рыболовства нужны как активные, так и пассивные орудия лова.

Орудия лова в основном состоят из сетного полотна, верхней и нижней подборы (веревка, на которую прикрепляется полотно) и поперечных веревок — прожилин. Снаряжение орудий лова поплавками, грузиками называется оснасткой.

Орудия и способы речного рыболовства. Речное рыболовство относится к древнейшим и наиболее распространенным видам промысла. Реки всегда служили человеку не только удобными транспортными путями, но и богатейшими источниками продуктов питания. Преимущество речного промысла заключается еще и в том, что он размещен в местах с наиболее плотным населением, вследствие чего выловленная рыба легко и быстро может реализоваться на месте. Белоруссия не располагает большими запасами рыбы в реках из-за ограниченности водного пространства.

С точки зрения техники промышленного рыболовства всех рыб можно разделить на ходовых и неходовых. Ходовые рыбы движутся из морей, озер и водохранилищ вверх, против течения, скапливаясь в большие косяки.

Неходовые, или, как их называют, туводные, рыбы рассредоточиваются по всем участкам реки. Это характерно для рек, расположенных на территории Белорусской ССР, которые не имеют непосредственной связи с Мировым океаном, откуда могла бы периодически заходить в них рыба.

Одним из особенностей речного рыболовства является разнообразие видов орудий лова и способов их эксплуатации. Главными из них являются закидные неводы, плавные сети и вентеря.

Орудия и способы озерного рыболовства. Озера, как и реки, относятся к внутренним водоемам, но рыболовство в них по своим условиям значительно отличается от речного, особенно в малых озерах. Берега озер часто бывают топкими, поросшими камышом, кустарником и другой растительностью, затрудняющей не только притонение, но и подъезд. Особенно заслуживает внимания зимний промысел.

Зимой легко подъехать к любому участку озера и доставить на санях любые орудия лова. Их можно перебрасывать с места на место и даже с озера на озеро. К тому же лед является прочным основанием не только для рыбаков, но и для любой техники. Зимой рыба образует более густые и малоподвижные, легко облавливаемые концентрации. Хранение и доставка на берег уловов просты. Рыба не портится и доставляется свежемороженой.

Основными орудиями лова в озерах, водохранилищах и т. д. являются закидные неводы. В отличие от речных они равнокрылые и состоят из мотни, двух одинаковых приводов и двух одинаковых крыльев. Устройство закидного невода почти такое же, как и речного. Но техника озерного лова значительно отличается от речного. Нужно различать три вида лова: с берега по чистой воде, вдали от берега по чистой воде и лов подо льдом.

Лов с берега производится с одним и с двумя неводниками. При лове с одним неводником на него набирают первый урез, затем последовательно весь невод и второй урез. Неводники, как и в речном лове, бывают весельные, самометные, буксируемые мотобаркасом и мотоневодники. Оставив конец уреза на берегу, неводник делает полукруг, выметывает невод и возвращается к берегу.

Разбившись на две одинаковые группы, бригада рыбаков тянет урезы, затем крылья и приводы. При этом крылья выстилаются по берегу, а группы рыбаков движутся навстречу друг другу. Затем все вместе притоняют мотню, расправляют ее и выливают рыбу. Набрав заново невод, переходят для нового замета на другое место.

При лове вдали от берега замет производится по окружности с одного либо с двух неводников. Второй способ удобнее и применяется чаще. Выметав невод, неводники сходятся, счаливаются и начинают выборку крыльев.

Наиболее распространен лов неводом подо льдом. Для этого вокруг предполагаемой тони пробивают лунки, через которые пропускают гонок и растаскивают крылья. Кроме того, в начале тони вырубают большую прорубь — запускную майну, в которую запускается невод, и в конце тони — вторую прорубь — притонную майну.

Техника лова заключается в следующем. Невод подвозят к запускной майне и урезы пропускают подо льдом по лункам разводной линии. За урезы, которые тянутся из лунок, под лед затягиваются крылья, приводы и сходит мотня. От поворотных лунок урезы запускаются по прогонным лункам и за ними тянется невод. Затем урезы выходят в притонную майну и сюда же вытягивают крылья, приводы, а затем подходит мотня с рыбой.

Одной из характерных черт закидного неводного лова в озерах и водохранилищах является отсутствие стационарных неводных тоней. Проводя один, в крайнем случае, два замета, бригада переводит невод на другую тоню, затем на третью и т. д., пока на первой не восстановится концентрация рыбы.

Из объячеивающих орудий лова в озерном рыболовстве применяются главным образом ставные сети (как простые, так и порежные) и др.

Из открытых ловушек используются котцы и мелкие ставные неводы. В озерах и водохранилищах ставятся и крючковые снасти в виде наживных переметов, а также производится лов удочками.

На засоренных или закоряженных участках водоемов скапливается большое количество рыбы, но облов их обычными орудиями лова невозможен, так как эти участки, сильно заросшие травой, камышом и тростниками, неудобны для лова.

Для лова на таких участках применяются особые приемы, из которых наиболее распространено ботанье. Ботало представляет собой деревянный шест с насаженным на конце полым чурбаком. При опускании с силой чурбака на воду происходит сильный хлопок, интенсивно распространяющийся в воде и распугивающий рыбу. Расставив вокруг закоряженного пространства ставные сети, рыбаки хлопают боталами по воде, рыба разбегается в разные стороны и попадает в сети.

Ботанье — это эффективный, но трудоемкий процесс. Кроме того, многие хищные рыбы, например щука, плохо реагируют на ботанье. Поэтому в последнее время ботанье заменяется электрогоном.

Электроловильные установки. В рыбном хозяйстве внутренних водоемов страны в последние годы все большее значение приобретает электролов рыбы.

Начиная с 1970 г. все в больших количествах в вылове рыбы применяются близнецовые электроневоды с автономным электрооборудованием ЭЛУ-2С и ЭЛУ-4. Они буксируются со скоростью 2,5-3 км/ч. На больших скоростях действие электрического поля настолько кратковременно, что не ощущается рыбами, и приводит к снижению уловов. Эта скорость буксировки значительно ниже, чем у обычных близнецовых неводов. Нет у электроневодов и траловых досок.

Установка типа ЭЛУ-4 является в настоящее время наиболее совершенной и перспективной для электролова во внутренних водоемах. В состав установки входят два буксира мощностью по 20 л. с, производственный катамаран КПБ-1, импульсный подводный генератор и сетная ловушка, оснащенная электроподборами. Вылов рыбы с помощью этой установки все в больших масштабах начинает внедряться в промышленное рыболовство РСФСР, Украины и других союзных республик. Производительность их на промысле зависит от знания рыбаками законов распределения рыбы в водоеме, квалификации и организованности, надежности орудий электролова и других причин. Экономическая эффективность промышленной эксплуатации орудий электролова значительно выше, чем сетных орудий лова. Все орудия электролова при правильной эксплуатации окупаются в один-два сезона.

Массовое внедрение во внутренних водоемах новых орудий лова позволит значительно поднять производительность труда, повысить технический уровень и оснащенность рыболовецких бригад, занимающихся рыболовством в озерах, реках и водохранилищах, а также обеспечить эффективный облов неспускных или полуспускных прудов.

Источник

Промысловая рыбалка: что это, когда проводится, для чего нужна

Рыболовство — важная сфера, которая представляет собой вылов морепродуктов из различных водоемов. Рыбалка считается одним из самых древних способов добывания пищи. Несмотря на то что сегодня люди могут прожить и без рыбы, значение данной отрасли не уменьшается.

Что это такое?

Существует множество видов рыболовства. Например, рыбалка бывает профессиональной и любительской, летней и зимней, при помощи поплавочного удилища и при помощи спиннинга.

При массовом промысловом вылове рыба добывается исключительно для применения в пищевой промышленности. Люди, занимающиеся промысловой охотой и рыбалкой, добывают рыбу/дичь не для того, чтобы отдохнуть, а в целях обеспечения своей страны мясом и рыбой.

Когда проводится и для чего нужна?

Промысловая рыбалка — довольно сложный процесс. Рыба в данном случае отлавливается по сезонам. Начинается сезон после нереста, т.е. ранней весной, а заканчивается уже ближе к зиме. Именно за данный период времени по всему миру добывается большая часть морепродуктов. Огромное количество судов выходит в моря и океаны, чтобы обеспечить свои государства рыбой. В большинстве случаев промысловой рыбалкой занимаются следующие организации:

В России и близлежащих странах в качестве промысловых особей обычно выступают следующие виды рыб:

Важнейшую роль в промысловой рыбалке играют особи семейств тресковых и сельдевых. Немаловажное значение, особенно в России, имеют рыбы семейств карповых, лососевых и осетровых.

Промысловая рыбалка преследует следующие цели:

- Обеспечение продовольствием.

- Добыча технических и лечебных жиров.

- Создание лекарственных препаратов.

- Производство удобрений и кормов для животных и др.

Также рыба, добытая в процессе рыбалки, зачастую выступает в роли сырья в легкой промышленности.

Источник

ОРУДИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА

Для удобства конструирования и эксплуатации орудия лова классифицируют по принципу действия. Различают 5 основных групп.

Объячеивающиеорудия лова (сети). В виде сетной стены их выставляют на пути хода рыбы, которая, пытаясь пройти сквозь эту преграду, застревает в ячеях сети, т.е. объячеивается. Сети, закреплённые неподвижно, называют ставными. Длинные сетные порядки, дрейфующие под влиянием морских течений, называют дрифтерными.

Отцеживающие. Имеют вид сетной стены различной формы. После обмёта их вытаскивают на берег или на борт судна. Мотня сделана из толстых грубых ниток с более мелкой, чем у сетей ячеёй. По способу лова их делят на закидные и обкидные (кошельковые) невода. К другой подгруппе отцеживающих относятся тралирующие ОЛ: сетный мешок, буксируемый по водоёму (распорные и близнецовые тралы; донные невода).

Ловушки. Стационарное сетное сооружение устанавливается на пути хода рыбы. Вход в него удобен, а выход затруднён. Делятся на открытые и закрытые сверху (вентери). Преимущества: простота конструкции и автоматичность лова.

Колющие, крючковые (повреждающие). Делятся на удочки и крючковые снасти (наживные и самоловные). Это также гарпуны, пики, огнестрельное оружие, средства глушения и отравления.

Бессетевые – эрлифты, рыбонасосы.

Электросвет – привлечение или отпугивание надводным и подводным светом (сайра, килька, кальмар, кефаль).

Электролов – электроневода, электротралы.

Акустические и пневматические средства – пузырьки воздуха, химические привлекающие и отпугивающие средства.

ОБЪЯЧЕИВАЮЩИЕ ОРУДИЯ ЛОВА

Факторы, влияющие на уловистость: шаг ячеи (а), толщина нитки, посадка, окраска сети.

а = k1 L = k2 3 √ m

k1 – коэффициент длины (отношение между охватом рыбы и её длиной);

k2 – коэффициент массы;

L – зоологический размер рыбы (см);

m – масса рыбы (гр)

Широкие: лещ, карась, сазан, амур.

Средние: сельдь, скумбрия, пеламида.

Узкие: сайра, щука, сардина, минтай.

Толщина нитки соотносится с размером ловимой рыбы, т.е. с шагом ячеи d:а

Техника безопасности: умение грести и управлять лодкой и мотором в любую погоду, плавать и оказывать помощь тонущему, оказывать первую помощь пострадавшему от солнца, механических ушибов, порезов.

ДРИФТЕРНЫЙ ЛОВ

Сети компонуют в длинные порядки (5-7км), дрейфующие под действием ветра и течения вместе с судном. Объектами лова являются сельдь, лососевые, скумбриевые. Промысел ведётся в СА, в Баренцевом и Каспийском морях в прибрежных зонах судами типа СРТР и СРТМ. Дрифтерная сеть – прямоугольное сетное полотно длиной 15-30м и высотой 9-12м. Кромки укреплены полоской из более толстых ниток (бордюр). На верхней подборе пенопластовые поплавки. Вместо грузил – вожак (с верхним вожаком – чугунные грузила 400гр, глубина постановки 100-150м): толстый растительный канат (окружность 100мм), идущий вдоль всего порядка (в СА стальной трос d = 18мм). Порядок поддерживается резиновыми надувными буями на поводцах (длина 2-11м, зависит от размера судна). Рыбу у поверхности ловят без буйков, усиливая плав. Вожак натягивает и расправляет весь порядок и уменьшает опасность обрыва сетей. Наиболее прочным делают стояночный вожак (Л = 250м).

Промвооружение: дрифтерный шпиль (выборка вожака – 0,5м/с) и вожакоукладочная машина; сетевыборочные, поводцевыборочные и сететрясные машины; сетеотводители (от попадания сетей на винт); амортизаторы и автоматы стояночного вожака (капроновые канаты – стравливают вожак при увеличении натяжения, предотвращают обрыв).

Подготовка: вожак укладывают на палубе, соединяют сети и подвязывают вожаковые и буйковые поводцы. Сети набирают на левый борт.

Наиболее экономна по времени постановка порядка по ветру: забортной водой с помощью насоса смачивают сети, чтобы они не цеплялись за вожак или за перо руля; судно разворачивается кормой к ветру и даёт полный ход; стоп машина и выметка сетей (матросы следят за выходом вожака, верхней и нижней подбор; другие помогают мастеру подвязывать буи к поводцам; боцман следит за тем, чтобы сети не попали под винт); судно держится строго на курсе, чтобы порядок не ушёл под корму (дрейф 6-8ч.). При изменении силы ветра вытравливают или подбирают стояночный вожак. При изменении ветра на противоположное судно переходит на другой конец порядка. Выборка осуществляется на малом ходу носом на волну и ветер: подтягивают вожак и поднимают буйки; с помощью направляющих ролов сеть подаётся на сететрясную машину (матросы следят за ходом верхней и нижней подбор и уборкой улова, другие укладывают сети и отвязывают буи; проверяют целость поводцов, подбор, сетей, вожака); судно маневрирует, чтобы вожак не подсёк сети (продолжительность 2-4ч.); чистка орудий лова и промыслового снаряжения.

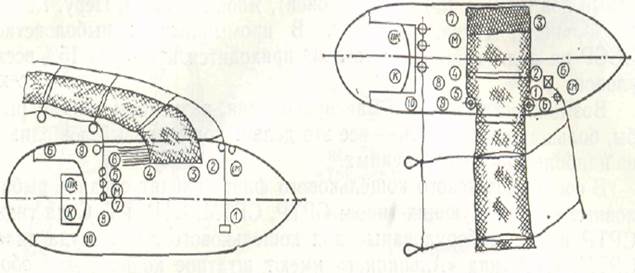

На рис.1 приведена промысловая схема дрифтерного лова, применяемая в отечественном рыболовстве. На этой схеме совмещены разновременные операции лова: с правого борта — выборка порядка, с левого — отдача.

Положение сетей 2 на фальшборте фиксируется сетеотводителем, а вожака 3 — вожакоотводителем 4. Выборка сетей 11 осуществляется двумя кулачковыми сетевыборочными машинами 12, 16. Для уменьшения износа сетей от трения на борту устанавливается рол 15, свободно вращающийся вокруг своей оси. Освобождение сетей от рыбы осуществляется с помощью сететрясной машины 17, рабочий орган которой совершает возвратно-поступательные движения в вертикальной плоскости. Для выборки вожака служит дрифтерный шпиль 5. Мальгогер, установленный на борту, предназначен для уменьшения износа вожака. Вожак хранится в специальном вожаковом трюме 9, куда он укладывается вожакоукладочной машиной 10.

рис. 1

Подготовка дрифтерного порядка к выметке осуществляется во время перехода к месту лова и включает подготовку вожака, соединение и подборку сетей, подготовку поводцов, надувание и оснастку буев.

Вожак 7 укладывают в вожаковом трюме 9 или на палубе у вожакоотводителя 4. Сети 2 набирают на левый борт судна.

При связывании сетей одновременно подвязывают вожаковые и буйковые поводцы. Надутые буйки соединяют с поводцами и укладывают в удобном для выметки положении. В порядках с верхним вожаком сети оснащают грузиками. Порядок укладывают на расстоянии не свыше 0,2 м от фальшборта для удобства крепления его в случае необходимости и обеспечения стока воды с палубы.

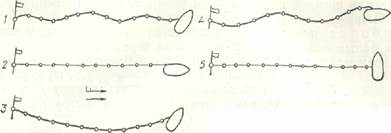

Выметку дрифтерного порядка в зависимости от погодных условий выполняют различными способами (рис.2): лагом на ходу (1), прямо по ветру на ходу (2), при отсутствии ветра на ходу (3), при отсутствии ветра толчками (4) и лагом с остановленной машиной (5).

В первом случае судно становится рабочим бортом на ветер, машина стопорится. Начинают выметку порядка. Когда судно несколько отнесет от сетей, дают машиной толчок вперед, при этом руль держат так, чтобы сети не попали под винт. Как только сети начнут подходить к корме, машины стопорят, а судно с выровненным рулем по инерции продолжает двигаться. Эту операцию повторяют несколько раз, пока весь порядок не будет выметан.

При выметке прямо по ветру на ходу судно разворачивают кормой к ветру и дают ему полный ход. Затем стопорят машину и, когда судно пойдет по инерции, начинают выметку. Сети жгутом идут вместе с вожаком и расправляются сами за кормой судна. Во время выметки судно необходимо держать строго на курсе, чтобы не допустить ухода порядка под корму. Выметка прямо по ветру на ходу занимает вдвое меньше времени, чем выметка лагом на ходу.

Способ выметки порядка при отсутствии ветра на ходу заключается в следующем. Выбрав направление постановки сетей, дают судну ход и, застопорив машину, приступают к выметке. Затем судну дают сначала малый, а затем средний ход. При этом сети с вожаком сами жгутом сходят в воду. Остановка или замедление движения опасны тем, что сети могут уйти под винт. Порядок выметывается в виде дуги небольшой кривизны.

Для выметки порядка толчками при отсутствии ветра, дав ход судну, стопорят машину и начинают выметку, повернув судно в сторону сетей на 15—30°. Выметав три-четыре сети, дают судну ход и поворачивают на курс выметки. Снова стопорят машину, выметывают несколько сетей, а затем, повернувшись к сетям на 15— 30°, снова дают ход и т. д.

При выметке порядка лагом при остановленной машине судно ставят рабочим бортом на ветер и начинают выметку порядка. Ветер, дуя в борт, относит судно, и сети постепенно сходят в воду.

Дрейф порядка продолжается 6—8 ч. Во время дрейфа наблюдают за погодой и положением порядка. При изменении силы ветра вытравливают или подбирают стояночный вожак.

Выборка порядка производится на ходу судна, которое самым малым ходом вперед движется на порядок, при этом стараются держаться носом на волну и ветер. Выборка вожака (см. рис.1) осуществляется шпилем 5 через мальгогер 6, по мере выборки вожак 7 поступает на вожакоукладочную машину 10 и койлается в трюм 9 или укладывается на палубе в состоянии готовности к следующей выметке.

Когда к мальгогеру подходит узел А вожакового поводца 8, его отвязывают и, подтянув кромку сети 11, заводят ее на рол 15, а подборы закладывают в кулачки сетевыборочных машин 12, 16. Одновременно с этим отвязывают буйковые поводцы 13 и буи 14.

Сошедшая с головок машин сеть поступает на сететрясную машину 17, освобождается от рыбы и укладывается у левого борта в состоянии, готовом для следующей выметки. Порядок, состоящий из 100—120 сетей, выбирают в течение 2—4 ч.

Организация работ при работе с орудиями лова, и в частности с дрифтерными порядками, регламентируется промысловым расписанием. Промысловое расписание — документ, в котором изложены функции каждого члена промысловой команды па всех процессах лова.

При выметке дрифтерного порядка (рис. 3) старший мастер СМ, наблюдая за общим ходом постановки дрифтерного порядка, подвязывает выбленочным узлом с петлей вожаковые поводцы к вожаку. Ему помогают матросы 1 и 2. Матрос 1 следит за выходом вожака из горловины трюма и сообщает старшему мастеру о подходе соединений на вожаке. Матрос 2 подает концы вожаковых поводцов. Матросы 3, 4 следят за ходом соответственно нижней и верхней подбор. Кроме того, матрос 4 выбрасывает бухты буйковых поводцов за борт. Мастер М подвязывает шкотовым узлом буй к буйковому поводцу. Ему помогают матросы 5, 6, 7, 8 и 10. Матрос 5 подает буйковые поводцы мастеру. Матрос 10 подает буи матросу 8, который передает их матросу 7. Последний, передавая мастеру буй, помогает подвязывать его к буйковому поводцу. Матрос 9 выбрасывает подвязанные буи за борт.

В это время особенно важно предотвратить попадание сетей и деталей дрифтерного порядка на лопасти винта. С этой целью в кормовой.части судна боцман Б следит за положением дрифтерного порядка относительно корпуса судна. Капитан К и вахтенный помощник капитана ПК в это время осуществляют общее руководство и маневры судном, направленные на предотвращение аварий и сокращение времени постановки порядка. Капитан подает команды в машинное отделение и вахтенному помощнику, управляющему рулем.

рис.3 Выметка порядка рис.4 Выборка порядка

При выборке порядка (рис. 4) старший мастер (СМ) отвязывает вожаковые поводцы, следит за положением порядка относительно судна, сообщая об этом капитану К, и регулирует выборку сетей. Боцман Б выбирает вожак через шпиль, а матрос 1 укладывает вожак в трюм. Матросы 2, 4, 5 и 6 следят за ходом верхней и нижней подбор через сетевыборочную и сететрясную машины, занимаются уборкой улова. Мастер М и матросы 7 и 5 заняты укладкой сетей и койланием вожаковых поводцов. Матросы 10 и 9 освобождают буи, матрос 8 выполняет вспомогательные работы. Во время выборки порядка тщательно проверяют его исправность. Мастер М проверяет прочность поводцов, подбор, выявляет порывы сетей, старший мастер следит за исправностью вожака. Общее руководство процессом выборки осуществляет капитан. Маневры судна, которые выполняет вахтенный помощник капитана ПК по команде капитана, направлены на предупреждение наматывания сетей на вожак и лопасти винта.

Техника безопасности.

— перед выметкой дрифтерного порядка вожак, сети, буи и поводцы должны быть тщательно уложены в установленном порядке, удобном для выметки:

— в месте выметки порядка должен находиться острозаточенный топор для обрубания вожака, поводцов или сетей в случае необходимости;

— выметка порядка должна производиться со скоростью, обеспечивающей безопасность обслуживающего порядок персонала;

— передавать поводцы и буи при выметке порядка необходимо только из рук в руки, а не бросать их принимающему;

— при выметке дрифтерного порядка запрещается: находиться в вожаковом трюме, находиться ближе чем на 1 м от бухт вожака и становиться на них, перегибаться через фальшборт рабочего борта, находиться на сетях, вожаке и закрепленных поводцах;

— по окончании выметки вожак должен быть надежно закреплен на судне.

Контрольные вопросы

1. Перечислить и кратко охарактеризовать группы орудий лова?

2. Что влияет на уловистость объячеивающих орудий лова?

3. Промвооружение и техника лова ставными неводами?

4. Промвооружение и техника лова дрифтерными порядками?

5. Техника безопасности при работе с объячеивающими орудиями лова?

ЛОВ НА СВЕТ

Свойство рыб реагировать на искусственный свет используется всеми рыбаками с давних времён (в России – «лученье»). С развитием морского промысла опыты по привлечению рыбы в освещённые зоны вокруг судов или буёв были систематизированы и свет стали использовать для её привлечения или отпугивания. Положительная реакция у теплолюбивых видов пелагических стайных рыб (в Средиземном море – сардина, анчоус, скумбрия, шпроты; на Д.Востоке – сардина, скумбрия, сайра). При лове рыбы на свет используются малые и средние суда – МРТ, СРТ, СРТМ.

Сайра обитает в северной части Тихого океана. Летом она держится в верхних слоях в районе Курильских островов и концентрируется в освещённой зоне через несколько минут.

Промысловое оборудование: левый борт – 7-8 световых выстрелов (длина 4-5м, 3-4м один от другого, на каждом 8-12 ламп синего цвета); правый борт (рабочий) – на выстреле 2 люстры красного цвета и бортовая ловушка (прямоугольное сетное полотно из 10-ти мм капроновой дели, 25 на 30м), на верхней подборе наплав и бамбуковый шест, по бокам кольца со стяжными тросами, на низах грузила; прожектор белого цвета; грузовые лебёдки; каплёр.

Лов сайры происходит ночью. Прожектором обнаруживают рыбу и подводят к зоне действия синего цвета. Затем с правого борта опускают ловушку, включают люстры красного света, а синего выключают. Сайра проходит под килем судна и оказывается под люстрами между бортом и ловушкой. Подъёмные и стяжные тросы выбирают лебёдками и рыба оказывается в ловушке, в которую запускается каплёр и рыба выливается на судно. Во время выливки красный свет гасится, а синий зажигается вновь и процесс повторяется. Средний улов за подъём – 15-20ц, за время путины (лето-осень) СРТР ловит до 700т.

Из нерыбных объектов на Д.Востоке от Сахалина до Ю.Курил хорошо ловится на свет кальмар (с ранней весны до осенних миграций). Они в большом кол-ве собираются у освещённых зон, где питаются привлечённой на свет рыбой, но сами предпочитают находиться в тени.

Промысловое оборудование: удочки с крючками, блёснами и грузилами(10-12 крючков на 1 удочке), между крючками 0,5м. Удочек 10-15шт. Состоят из поводца (40-50м) и рабочей части. Барабан с рукояткой для ручной выборки или машина с механическим приводом и переключающим устройством. Трос или шест между мачтами и электролампы.

Свет от ламп падает вдоль бортов, создавая область тени под судном, где собираются для охоты кальмары. Машины располагают вдоль одного или обоих бортов, спускают удочки с блёснами и начинают их попеременно поднимать и опускать. При интенсивном лове на каждой удочке оказывается до 10 кальмаров. Они отрываются под собственной тяжестью, провисая между ролом и барабаном, падают на палубу, где их сгребают, разделывают или засыпают льдом (замораживают).

Большое значение имеет лов с помощью подводного электроосвещения. Им ловят кильку в открытых частях Среднего и Южного Каспия. Её добывают круглый год с рыболовных рефрижераторов, специально переоборудованных под этот вид лова. Используют конусные подхваты, рыбонасосы и эрлифты. Недостаток двух первых – трудоёмкость и высокий % брака (повреждение лопатками насоса).

Устройство эрлифта: гофрированный шланг с залавливающим устройством, электролампы (1000-1500вт), смеситель, компрессор (подача сжатого воздуха), водоотделитель, подъёмный трос. Самопроизвольное движение воды вверх происходит по принципу её разной плотности (перемешивание в смесителе воды и воздуха; пузырьки, поднимаясь, расширяются).

Подготовка к лову: соединение рыболовных шлангов, подводного кабеля и источников света; установка стрел в рабочее положение, проверка технологического оборудования; постановка судна на якорь. Залавливающее устройство устанавливается на верхний горизонт лова и перемещается на 4-5м вниз и вверх. По окончании лова гасят лампы и перед выборкой шлангов в них подают сжатый воздух для облегчения подъёма и предотвращения их смятия.

Техника безопасности:

— запрещается брать руками кабели и осветительную арматуру, находящуюся под напряжением;

— следят за исправностью электроламп и штепсельных соединений;

— электросветильники должны быть герметичными с прозрачными колпаками и предохранительными сетками;

— кабели должны быть защищены от истирания и излома в местах ввода их в светильники. Проверку изоляции проводить не реже 1 раза в 10 дней.

ЭЛЕКТРОЛОВ

Электроток применяют в качестве раздражителя, повышающего эффективность орудий лова, но не являющегося ловящим средством. В поле переменного тока рыба сперва вздрагивает, проявляет беспокойство, стремится занять положение поперёк силовых линий, затем начинает метаться и бросаться в разные стороны. Крупные возбуждаются быстрее (большее падение напряжения на всю длину тела). Следующее состояние — угнетения (полупаралича), переходящего в паралич дыхания и приводящего к смерти. В поле постоянного тока рыба также вначале испытывает возбуждение, но затем её поведение меняется, она поворачивается головой к аноду (+) и движется к нему. Это называют анодной реакцией. От импульсных токов эти реакции наступают быстрее.

Электропроводность морской воды велика, поэтому воздействие на рыбу тока незначительно (в сравнению с пресной водой).

В промышленном рыболовстве используют:

Электрозаграждение (ЭРЗУ-1) – проволочные электроды в несколько рядов перегораживают русло, чтобы не дать попасть рыбе во всасывающие шланги насосов оросительных систем или спасти её от уничтожения в силовых установках гидростанций (стадия возбуждения; ток 120-230В).

Электрогон (ЭРГ-1) – выгоняют рыбу из закоряженных пространств в места её лучшего облова (стадия бурного возбуждения): канаты с наплавами и вертикально подвешенные электроды проходят над препятствиями и разгоняет находящуюся там рыбу (230В).

Наибольший эффект даёт применение электротока в комбинации с различными орудиями лова:

Электроудочки – для лова тунцов, марлинов, парусников (оказывают сильное сопротивление при вытаскивании из воды). Рыболовный крючок подключается к электроцепи, идущей через лесу, пружинный контакт и кабель к клеммам источника тока. Вторая часть цепи замыкается на корпус судна. При натяжении лесы пружинный контакт замыкает цепь, и ток проходит через тело рыбы и воду на корпус судна – рыба поражается током. При вытаскивании цепь размыкается специальным устройством.

Применяют также комбинированные электрические и световые поля (сайра, килька), но здесь нужна большая точность расчётов, иначе эффект будет отрицательным.

Большой эффект даёт сочетание электротока с тралами и закидными неводами. В морских условиях разработаны способы электротралового лова близнецовыми и распорными тралами. Некоторые рыбы (сардинелла), почувствовав опасность, обгоняют трал и уходят из него. В различных частях трала установлена система электродов (+) (сетка, сплетённая из тонкого медного троса), на которые по кабелю-тросу подаются импульсы тока большой силы. Ток вырабатывается импульсным генератором, установленным на промысловом судне. Его корпус служит анодом (-). Поражённая рыба встречным потоком воды сносится в мешок трала. Поражающие включаются периодически, а заграждающие – на весь период траления.

Техника безопасности:

— запрещается брать руками кабели и осветительную арматуру, находящуюся под напряжением;

— следят за исправностью электроламп и штепсельных соединений;

— электросветильники должны быть герметичными с прозрачными колпаками и предохранительными сетками;

— кабели должны быть защищены от истирания и излома в местах ввода их в светильники. Проверку изоляции проводить не реже 1 раза в 10 дней.

Контрольные вопросы

1. Промвооружение и техника лова с использованием света?

2. Промвооружение и техника лова с использованием электричества?

3. Техника безопасности при лове с помощью света и электричества?

КРЮЧКОВЫЙ ЛОВ

Он производится с помощью удочек, троллов и снастей. В основном ловят хищных рыб, не образующих больших скоплений.

Удебный лов широко применяетсяв Японии и США для добычи тунцов. Это бамбуковое или пластмассовое удилище (L = 6м; dосн.= 5см; d на конце =1,5см) с леской и крючком. Ловят на живую приманку, хранящуюся в цистернах. Обнаружив косяк тунца, судно заходит спереди и ведёт его за собой, разбрасывая приманку. Удильщики имеют широкий пояс с кожаной прокладкой и петлёй из верёвки, в которую пропущен нижний конец удилища. При натяжении лески, ловец взмахом через себя выбрасывает тунца на палубу. Лов продолжается от 10минут до 1ч. Один рыбак может поймать до 200 рыб.

Троллы – это те же удочки, но работающие по принципу любительских дорожек, т.е. это поводцы с крючками, буксируемые за судном на специальных выстрелах (Lпов.=75м; Lвыст.=15-25м). Их вымётывают и выбирают небольшими лебёдками.

Ярус является основным крючковым орудием лова. Различают донные и пелагические яруса. Донные применяют при лове трески, палтуса, камбалы на Д.Востоке. Это хребтина (d = 6-8мм) с поплавками и грузилами и поводцы с крючками (Lпов.=1-2м; между крючками 1,5-2,5м). Ярус оснащается якорями и обозначается хорошо заметными буями – вешками. Длина яруса от 5 до 25км; число крючков до 2500.

Особый интерес представляют океанические ярусы на тунцеловных базах, имеющих на борту до 10 тунцовых ботов. Это свободно дрейфующая снасть, предназначенная для облова рыбы в диапазоне глубин до 300м от поверхности. Глубина установки регулируется длиной буйковых поводцов и провисанием хребтины (куралоновая верёвка d = 6мм). Общая длина до 150км. Ярус состоит из секций (L=50м); корзин (L=350м) и поводцов с крючками (50м друг от друга).

Подготовка: укладка секций в корзины; подвязка буёв; наживление крючков; расправление поводцов.

Постановка: начинается на утренней заре и продолжается 4 часа (на ходу судна) – сбрасывают концевой якорь с буем; стравливают за борт хребтину и сбрасывают буйки; ставят концевой якорь с буем. Нахождение яруса в воде – 5-6 часов.

Выборка – самый трудоёмкий процесс. Используют ярусоподъёмные лебёдки и гидравлический ярусоподъёмник (до 250м\мин.). Вся команда переходит на нос судна. Мастер добычи регулирует скорость выборки хребтины, а матросы формируют корзины, отвязывают буи и поднимают улов. У рыбы вырезают крючок, обескровливают, промывают забортной водой и опускают в трюм. Во время перехода матросы чинят снасти и подготавливают улов к подъёму на базу.

Техника безопасности:

— гладкий, хорошо закреплённый стол для выметки яруса;

— наличие кусачек для освобождения от крючка;

— работать только в перчатках.

— запрещается: выбрасывать хребтину за борт руками; становиться на поводцы и расправлять их, когда они под натяжением; пропускать в ярусоподъёмник спутанные части яруса.

Крупных рыб поднимают специальным багром. Скорость судна должна соответствовать скорости выборки, а хребтина иметь небольшую слабину.

ЛОВУШКИ

Стационарные орудия лова, или ловушки, составляют особую группу орудий лова, по принципу действия резко отличающуюся от других. Орудие лова в виде сетной камеры или садка устанавливается на пути хода рыбы, и последняя сама заходит в ловушку. Выход из нее затруднен вследствие особой конструкции входной части, а вход удобен. Рыба к нему направляется с помощью особых сетных устройств. Зашедшую и накапливающуюся в ловушке рыбу выливают в лодки или другие емкости.

Ловушки устанавливают неподвижно на одном месте, отчего они получили название стационарных. Улавливают они лишь подошедшую к ним рыбу. Такая пассивность лова снижает маневренность орудия и ставит успех лова в зависимость от подхода рыбы. К преимуществам ловушек относятся: автоматичность лова, так как улавливание рыбы происходит без участия рыбака; улавливание не только густой косячной рыбы, но и разреженной, которую трудно ловить другими способами; установка ловушек в любых местах водоема, в которых иногда бывает невозможно работать другими орудиями лова; простота и удобство работы. Этим объясняется их широкое распространение.

Ловушки имеют различную форму, размеры, устройство, предназначены для лова разнообразных рыб в самых различных условиях, имеют конструктивные отличия. Все их условно можно разделить на две основные подгруппы: вентери и ставные невода. Первая подгруппа особенно многочисленна и разнообразна. Вентери — это большей частью мелкие орудия колхозного лова, реже государственного, устанавливаемые в прибрежной зоне морей, в реках, озерах, водохранилищах и т. п. В Северных районах -для лова семги, наваги и других рыб широко применяют крупные вентери длиной до 50 м и высотой 5—6 м. В разных районах эти орудия известны под разными названиями: на Каспийском море их называют секретами и вентерями, в северных районах — рюжами, на Балтике — мережами, ботенгарнами, на Украине — ятерями и т. д. Современные промышленные вентери делятся на три основных типа: нательные, или обручевые, рамовые и бескательные вентери. Наибольшее применение имеют нательные вентери.

Вентерь нательного типа представляет собой сетной цилиндр, называемый бочкой, поставленный на бок на дно водоема. Один конец бочки открыт для входа рыбы, а другой заканчивается сетным конусом, называемым кутком; или кутцом. В расправленном состоянии бочка удерживается деревянными обручами, называемыми кателями, откуда и вентерь получил свое название. В зависимости от количества обручей вентери бывают трехкательными, четырехкательными и т. д. до десятикательных. Диаметр кателей обычно неодинаков. Входной катель, как правило, больше других, второй несколько меньше, третий еще меньше и т. д. Благодаря этому при складывании меньшие обручи входят внутрь больших и вентерь занимает мало места. Размеры вентерей колеблются в больших пределах: длина от 1 до 20 м, а высота входа, т. е. диаметр входного кателя,— от 0,5 до 5—6 м.

Внутри бочки вентеря имеются сетные горла, или усынки, в виде усеченных конусов, широким основанием направленные к выходу, а узким — внутрь вентеря. Горло является важнейшей составной частью вентеря. Оно направляет рыбу внутрь бочки и не позволяет ей выйти назад. Количество горл в вентере неодинаково. Чем их больше, тем лучше задерживается вошедшая рыба. Однако чрезмерное увеличение их количества ухудшает условия захода рыбы в вентерь.

Первое горло помещено у самого входа в вентерь. Кромки его большого основания прикреплены к первому входному кателю. Кромки меньшего основания тонкими оттяжками прикреплены ко второму или третьему кателю. Благодаря этому ось горла совпадает с осью бочки и горло хорошо растягивается. В зависимости от количества оттяжек входное отверстие горла имеет форму многоугольника. Чем больше форма отверстия приближается к кругу, тем лучше заход рыбы в вентерь. Второе, третье и остальные горла прикрепляют широким основанием к соответствующему кателю и растягивают к последующим кателям.

Бочки малых вентерей сшивают из прямоугольного куска дели. В больших вентерях бочки составлены из сетных колец, представляющих собой прямоугольные пластины, длина которых равна периметру окружности бочки. Эти пластины сшивают торцевыми кромками. Кольца сшивают между собой за боковые кромки, в результате чего образуется сетной цилиндр. Так как диаметр кателей к концу вентеря уменьшается, то соответственно уменьшается и диаметр сетных колец. При соединении больших колец с меньшими их равномерно рассаживают по кромкам.

Куток вентеря имеет коническую форму. Его выкраивают в виде колец или клиньев либо сшивают из прямоугольной плахи. Конец кутка обычно делают распускным, чтобы облегчить выливку улова. Горло вентерей выкраивают или вывязывают вручную.

Катели прикрепляют к вентерям несколькими способами. В одном случае обруч продевают сквозь ячеи по периметру бочки вентеря. Это кропотливая работа, которую можно выполнять лишь до связки концов обруча, что создает неудобства при ремонте, монтаже и т. д. Кроме того, дель в местах соприкосновения с обручами быстро перетирается. В другом случае обручи вставляют внутрь вентеря и прикрепляют к дели шпагатом. Этот способ еще менее удобен, так как может привести к неправильной установке обруча, перекосу дели и, кроме того, не избавляет от перетирания дели. Наиболее распространенным и удобным способом является установка обручей снаружи вентеря. Для этого в местах прикрепления к обручам по периметру бочки пропускают пожилину. Чаще всего в этих местах проходит поперечный шворочный шов, и поэтому пожилина одновременно служит для укрепления шва. Пожилину подвязывают к обручу наподобие посадки на бегу одной ниткой в обход обруча. Таким образом, вентерь оказывается растянутым внутри обруча.

Рамовые вентери отличаются от кательных тем, что вместо обручей делают деревянную четырехугольную раму, к которой прикрепляют сетное полотно бочки. Раму чаще делают разборной, что упрощает монтаж и установку вентеря и делает его более компактным при перевозке, уборке и т. д. Удобны вентери, у которых сборные рамы имеются лишь в их начале, т. е. в наиболее широкой части, а в конце сохраняются кательные основания.

Бескательные вентери отличаются тем, что у них нет жесткого каркаса. Вентерь расправляется с помощью плава и загрузки.

Размеры даже самых больших вентерей слишком малы для того, чтобы рыба в достаточном количестве заходила в орудие лова. Поэтому их снабжают сетной системой, перегораживающей путь движения рыбы и направляющей ее в вентерь. Основной частью такой системы является сетная стена, называемая крылом. Крыло, установленное поперек хода рыбы, перегораживает водоем большей частью от дна до поверхности. Длина его колеблется от 5—10 до 200 м. Одним концом крыло упирается в берег или какое-либо сетное перекрытие, а другим подходит вплотную к вентерю. Рыба, натолкнувшись на крыло и не имея возможности перейти через него, движется вдоль него и заходит в вентерь. Для того чтобы она не обогнула вентерь, от него в сторону идет несколько дополнительных маленьких крыльев, называемых открылками. Иногда они образуют лабиринт сложного очертания, в который легко войти, но из которого трудно выйти. Такие лабиринты называются дворами, или дворовыми образованиями.

Контрольные вопросы

1. Промвооружение и техника крючкового лова?

2. Промвооружение и техника лова при помощи ловушек?

3. Техника безопасности при работе крючковыми орудиями и с использованием ловушек?

Источник