Тепловые сети. Способы прокладки теплопроводов

Тепловая энергия в виде горячей воды или пара транспортируется от источника теплоты (ТЭЦ или крупной котельной) к тепловым потребителям по специальным трубопроводам, называемым тепловыми сетями.

Тепловая сеть — один из наиболее дорогостоящих и трудоемких элементов систем централизованного теплоснабжения. Она представляет собой теплопроводы — сложные сооружения, состоящие из соединённых между собой сваркой стальных труб, тепловой изоляции, компенсаторов тепловых удлинений, запорной и регулирующей арматуры, строительных конструкций, подвижных и неподвижных опор, камер, дренажных и воздухоспускных устройств. Проектирование тепловых сетей производят с учётом положений и требований СНиП 2.04.07—86 «Тепловые сети».

По количеству параллельно проложенных теплопроводов тепловые сети могут быть однотрубными, двухтрубными и многотрубными. Однотрубные сети наиболее экономичны и просты. В них сетевая вода после систем отопления и вентиляции должна полностью использоваться для горячего водоснабжения. Однотрубные тепловые сети являются прогрессивными, с точки зрения значительного ускорения темпов строительства тепловых сетей. В трехтрубных сетях две трубы используют в качестве подающих для подачи теплоносителя с разными тепловыми потенциалами, а третью трубу в качестве общей обратной. В четырехтрубных сетях одна пара теплопроводов обслуживает системы отопления и вентиляции, а другая — систему горячего водоснабжения и технологические нужды.

В настоящее время наибольшее распространение получили двухтрубные тепловые сети, состоящие из подающего и обратного теплопроводов для водяных сетей и паропровода с конденсатопроводом для паровых сетей. Благодаря высокой аккумулирующей способности воды, позволяющей осуществлять дальнее теплоснабжение, а также большей экономичности и возможности центрального регулирования отпуска теплоты потребителям, водяные сети имеют более широкое применение, чем паровые.

Водяные тепловые сети по способу приготовления воды для горячего водоснабжения разделяются на закрытые и открытые. В закрытых сетях для горячего водоснабжения используется водопроводная вода, нагреваемая сетевой водой в водоподогревателях. При этом сетевая вода возвращается на ТЭЦ или в котельную. В открытых сетях вода для горячего водоснабжения разбирается потребителями непосредственно из тепловой сети и после использования её в сеть уже не возвращается. Качество воды в открытой тепловой сети должно отвечать требованиям ГОСТ 2874—82*.

Тепловые сети разделяют на магистральные, прокладываемые на главных направлениях населенных пунктов, распределительные — внутри квартала, микрорайона и ответвления к отдельным зданиям.

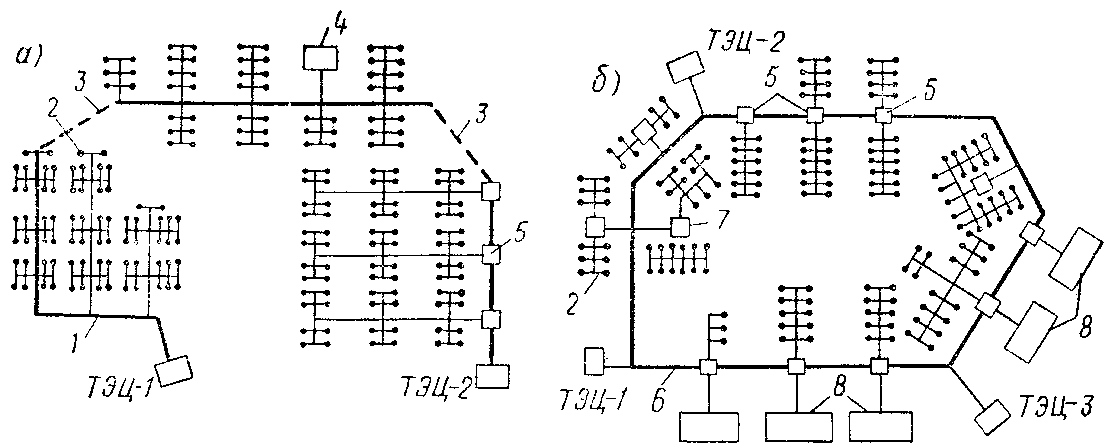

| Рис. 9.2 |

Радиальные сети (тупиковые) (рис. 9.2а) сооружают с постепенным уменьшением диаметров теплопроводов в направлении от источника теплоты. Такие сети наиболее просты и экономичны по начальным затратам. Их основной недостаток — отсутствие резервирования. Во избежание перерывов в теплоснабжении (в случае аварии на магистрали радиальной сети прекращается теплоснабжение потребителей, присоединенных на аварийном участке) должно предусматриваться резервирование подачи теплоты потребителям за счёт устройства перемычек между тепловыми сетями смежных районов и совместной работы источников теплоты (если их несколько). Радиус действия водяных сетей во многих городах достигает значительной величины (15—20 км).

Устройством перемычек тепловая сеть превращается в радиально-кольцевую, происходит частичный переход к кольцевым сетям. Для предприятий, в которых не допускается перерыв в теплоснабжении, предусматривают дублирование или кольцевые (с двусторонней подачей теплоты) схемы тепловых сетей (рис. 9.2б). Хотя кольцевание сетей существенно удорожает их, но зато в крупных системах теплоснабжения значительно повышается надёжность теплоснабжения, создаётся возможность резервирования, а также повышается качество гражданской обороны.

Паровые сети устраивают преимущественно двухтрубными. Возврат конденсата осуществляется, по отдельной трубе — конденсатопроводу. Пар от ТЭЦ по паропроводу со скоростью 40—60 м/с и более идёт к месту потребления. В тех случаях, когда пар используется в теплообменниках, конденсат его собирается в конденсатных баках, откуда насосами по конденсатопроводу возвращается на ТЭЦ.

| Рис. 9.3 |

По способу прокладки тепловые сети делят на подземные и надземные (воздушные). Надземная прокладка труб (на отдельно стоящих мачтах или эстакадах, на кронштейнах, заделываемых в стены здания) применяется на территориях промышленных предприятий, при сооружении тепловых сетей вне черты города, при пересечении оврагов и т.д. (рис. 9.3). Надземная прокладка тепловых сетей рекомендуется преимущественно при высоком стоянии грунтовых вод.

Преобладающим способом прокладки трубопроводов тепловых сетей является подземная прокладка: в проходных каналах и коллекторах совместно с другими коммуникациями; в полупроходных и непроходных каналах; бесканальная (в защитных оболочках различной формы и с засыпной теплоизоляцией).

Наиболее совершенный, но и более дорогой способ представляет собой прокладка теплопроводов в проходных каналах , которые применяют при наличии нескольких теплопроводов больших диаметров. При температуре воздуха в каналах более 50°С предусматривают естественную или механическую вентиляцию.

Тепловые сети в целом, особенно магистральные, являются серьёзным и ответственным сооружением. Их стоимость, по сравнению с затратами на строительство ТЭЦ, составляет значительную часть. Распределение стоимости прокладки тепловых сетей между строительными, монтажными и изоляционными работами может быть представлено в следующем виде: 1) стоимость строительных работ для внутриквартальных и межквартальных тепловых сетей в сухих грунтах составляет 80% и в мокрых — 90% общей стоимости трассы, остальные 1O—20% соответственно составляют стоимость монтажных и изоляционных работ; 2) стоимость строительных работ для магистральных тепловых сетей в сухих грунтах составляет в среднем 55%, в мокрых — 75%.

Бесканальный способ прокладки теплопровода — самый дешёвый. Применение его позволяет снизить на 30—40% строительную стоимость тепловых сетей, значительно уменьшить трудовые затраты и расход строительных материалов. Блоки теплопроводов изготовляют на заводе. Монтаж теплопроводов на трассе сводится лишь к укладке автокраном блоков в траншею и сварке стыков.

Заглубление тепловых сетей от поверхности земли или дорожного покрытия до верха перекрытия канала или коллектора принимается, м: при наличии дорожного покрытия — 0,5, без дорожного покрытия — 0,7, до верха оболочки бесканальной прокладки — 0,7, до верха перекрытия камер — 0,3.

В настоящее время свыше 80% тепловых сетей проложены в непроходных каналах, около 10% — надземные, 4% — в проходных каналах и тоннелях и около 6% — бесканальные. Средний срок службы подземных канальных теплопроводов вдвое меньше нормативного и не превышает в среднем 10—12 лет, а бесканальных с изоляцией на битумовяжущей основе — не более 6—8 лет. Основной причиной повреждений является наружная коррозия, возникающая из-за отсутствия или некачественного нанесения антикоррозионных покрытий, неудовлетворительного качества или состояния покровных слоёв, допускающих избыточное увлажнение изоляции, а также вследствие затопления каналов из-за неплотностей конструкций. Как у нас в стране, так и за рубежом ведётся постоянный поиск, а в последние годы особенно интенсивно, в направлении повышения долговечности теплопроводов, надёжности их работы и снижения затрат на их сооружение.

Источник

Выбор способа прокладки тепловых сетей

Тепловые сети по способу прокладки делятся на подземные и надземные (воздушные). Подземная прокладка трубопроводов тепловых сетей выполняется: в каналах непроходного и полупроходного поперечного сечения, в туннелях (проходных каналах) высотой 2 м и более, в общих коллекторах для совместной прокладки трубопроводов и кабелей различного назначения, во внутриквартальных коллекторах и технических подпольях и коридорах, бесканально.

Надземная прокладка трубопроводов выполняется на отдельно стоящих мачтах или низких опорах, на эстакадах со сплошным пролетным строением, на мачтах с подвеской труб на тягах (вантовая конструкция) и на кронштейнах.

К особой группе конструкций относятся специальные сооружения: мостовые переходы, подводные переходы, тоннельные переходы и переходы в футлярах. Эти сооружения, как правило, проектируются и строятся по отдельным проектам с привлечением специализированных организаций.

Выбор способа и конструкций прокладки трубопроводов обуславливается многими факторами, основными из которых являются: диаметр трубопроводов, требования эксплуатационной надежности теплопроводов, экономичность конструкций и способ выполнения строительства.

При размещении трассы тепловых сетей в районах существующей или перспективной городской застройки по архитектурным соображениям обычно принимается подземная прокладка трубопроводов. В строительстве подземных тепловых сетей наибольшее применение получила прокладка трубопроводов в непроходных и полупроходных каналах.

Канальная конструкция имеет ряд положительных свойств, отвечающих специфическим условиям работы горячих трубопроводов. Каналы являются строительной конструкцией, ограждающей трубопроводы и тепловую изоляцию от непосредственного контакта, с грунтом, оказывающим на них как механические, так и электрохимические воздействия. Конструкция канала полностью разгружает трубопроводы от действия массы грунта и временных транспортных нагрузок, поэтому при их расчете на прочность учитываются только напряжения, возникающие от внутреннего давления теплоносителя, собственного веса и температурных удлинений трубопровода, которые можно определить с достаточной степенью точности.

Прокладка в каналах обеспечивает свободное температурное перемещение трубопроводов как в продольном (осевом), так и в поперечном направлении, что позволяет использовать их самокомпенсирующую способность на угловых участках трассы тепловой сети.

Использование при канальной прокладке естественной гибкости трубопроводов для самокомпенсации дает возможность сократить количество или полностью отказаться от установки осевых (сальниковых) компенсаторов, требующих сооружения и обслуживания камер, а также гнутых компенсаторов, применение которых нежелательно в городских условиях и приводит к увеличению затрат труб на 8-15%.

Конструкция канальной прокладки является универсальной, так как может быть применена при различных гидрогеологических грунтовых условиях.

При достаточной герметичности строительной конструкции канала и исправно работающих дренажных устройствах создаются условия, препятствующие проникновению в канал поверхностных и грунтовых вод, что обеспечивает неувлажняемость тепловой изоляции и предохраняет от коррозии наружную поверхность стальных труб. Трасса тепловых сетей, прокладываемых в каналах (в отличие от бесканальной), может быть выбрана без значительных трудностей по проезжей и непроезжей территории города совместно с другими коммуникациями, в обход или с небольшим приближением к существующим сооружениям, а также с учетом различных планировочных требований (перспективные изменения рельефа местности, назначения территории и пр.).

Одним из положительных свойств канальной прокладки является возможность применения в качестве подвесной теплоизоляции трубопроводов легких материалов (изделия из минеральной ваты, стекловолокна и др.) с малым коэффициентом теплопроводности, что позволяет снизить тепловые потери в сетях.

По эксплуатационным качествам прокладка тепловых сетей в непроходных и полупроходных каналах имеет существенные различия. Непроходные каналы, недоступные для осмотра без вскрытия дорожной одежды, разработки грунта и разборки строительной конструкции, не позволяют обнаружить возникшие повреждения теплоизоляции и трубопроводов, а также профилактически их устранить, что приводит к необходимости производства ремонтных работ в момент аварийных повреждений.

Несмотря на недостатки, прокладка в непроходных каналах является распространенным типом подземной прокладки тепловых сетей.

В полупроходных каналах, доступных для прохода эксплуатационного персонала (при отключенных теплопроводах), осмотр и обнаружение повреждений теплоизоляции, труб и строительных конструкций, а также их текущий ремонт могут быть в большинстве случаев выполнены без разрытия и разборки канала, что значительно увеличивает надежность и срок службы тепловых сетей. Однако внутренние габариты полупроходных каналов превышают габариты непроходных каналов, что, естественно, увеличивает их строительную стоимость и расход материалов. Поэтому полупроходные каналы применяются главным образом при прокладке трубопроводов больших диаметров или на отдельных участках тепловых сетей при прохождении трассы по территории, не допускающей производства разрытий, а также при большой глубине заложения каналов, когда засыпка над перекрытием превышает 2,5 м.

Как показывает опыт эксплуатации, трубопроводы больших диаметров, проложенные в непроходных каналах, недоступных для осмотра и текущего ремонта, наиболее подвержены аварийным повреждениям по причине наружной коррозии. Эти повреждения приводят к длительному прекращению теплоснабжения целых жилых районов и промышленных предприятий, производству аварийно-восстановительных работ, дезорганизации движения транспорта, нарушению благоустройства, что связано с большими материальными затратами и опасностью для эксплуатационного персонала и населения. Ущерб, наносимый в результате повреждений трубопроводов больших диаметров, не идет ни в какое сравнение с повреждениями трубопроводов средних и малых диаметров.

Учитывая, что удорожание строительства одноячейковых полупроходных каналов по сравнению с каналами непроходными при диаметре тепловых сетей 800 — 1200 мм незначительно, следует рекомендовать их применение во всех случаях и на всем протяжении тепломагистралей указанных диаметров. Рекомендуя прокладку трубопроводов больших диаметров в полупроходных каналах, нельзя не отметить их преимущества перед непроходными каналами по степени ремонтопригодности, а именно возможности заменять в них изношенные трубопроводы на значительном протяжении без разрытия и разборки строительной конструкции с применением закрытого способа производства монтажных работ.

Сущность закрытого способа замены изношенных трубопроводов состоит в извлечении их из канала путем горизонтального перемещения одновременно с монтажом новых изолированных трубопроводов с помощью домкратной установки.

Необходимость в сооружении туннелей (проходных каналов) возникает, как правило, на головных участках магистральных тепловых сетей, отходящих от крупных ТЭЦ, когда приходится прокладывать большое количество трубопроводов горячей воды и пара. В таких теплофикационных туннелях прокладка кабелей сильных и слабых токов не рекомендуется из-за практической невозможности создания в нем требуемого постоянного температурного режима.

Теплофикационные туннели сооружаются главным образом на транзитных участках трубопроводов большого диаметра, прокладываемых от ТЭЦ, размещенных на периферии города, когда надземная прокладка трубопроводов не может быть допущена по архитектурно-планировочным соображениям.

Туннели должны размещаться в наиболее благоприятных гидрогеологических условиях, чтобы избежать устройства глубоко расположенного попутного дренажа и дренажных насосных станций.

Общие коллекторы, как правило, следует предусматривать в следующих случаях: при необходимости одновременного размещения двухтрубных тепловых сетей диаметром от 500 до 900 мм, водопровода диаметром до 500 мм, кабелей связи 10 шт. и более, электрических кабелей напряжением до 10 кВ в количестве 10 шт. и более; при реконструкции городских магистралей с развитым подземным хозяйством; при недостатке свободных мест в поперечном профиле улиц для размещения сетей в траншеях; на пересечениях с магистральными улицами.

В исключительных случаях по согласованию с заказчиком и эксплуатационными организациями допускается прокладка в коллекторе трубопроводов диаметром 1000 мм и водоводов до 900 мм, воздуховодов, холодопроводов, трубопроводов оборотного водоснабжения и других инженерных сетей. Прокладка газопроводов всех видов в общих городских коллекторах запрещается [ 1 ].

Общие коллекторы следует прокладывать вдоль городских улиц и дорог прямолинейно, параллельно оси проезжей части или красной линии. Целесообразно размещать коллекторы на технических полосах и под полосами зеленых насаждений. Продольный профиль коллектора должен обеспечивать самотечный отвод аварийных и грунтовых вод. Уклон лотка коллектора следует принимать не менее 0,005. Глубину коллектора необходимо назначать с учетом глубины заложения пересекаемых коммуникаций и других сооружений, несущей способности конструкций и температурного режима внутри коллектора.

Принимая решение о прокладке трубопроводов в туннеле или коллекторе, следует учитывать возможность обеспечения отвода дренажных и аварийных вод из коллектора в существующие ливневые стоки и естественные водоемы. Размещение коллектора в плане и профиле по отношению к зданиям, сооружениям и параллельно прокладываемым коммуникациям должно обеспечивать возможность производства строительных работ без нарушения прочности, устойчивости и рабочего состояния этих сооружений и коммуникаций.

Туннели и коллекторы, размещаемые вдоль городских улиц и дорог, как правило, сооружаются открытым способом с применением типовых сборных железобетонных конструкций, надежность которых должна быть проверена с учетом конкретных местных условий трассы (характеристики гидрогеологических условий, транспортных нагрузок и пр.).

В зависимости от количества и вида инженерных сетей, прокладываемых совместно с трубопроводами, общий коллектор может быть одно- и двухсекционным. Выбор конструкции и внутренних габаритов коллектора должен производиться также в зависимости от наличия прокладываемых коммуникаций.

Проектирование общих коллекторов должно проводиться в соответствии со схемой их сооружения на перспективу, составленной с учетом основных положений генерального плана развития города на расчетный срок. При строительстве новых районов с озелененными улицами и свободной планировкой жилой застройки тепловые сети вместе с другими подземными сетями размещают вне проезжей части — под техническими полосами, полосами зеленых насаждений, а в исключительных случаях — под тротуарами. Рекомендуется размещать инженерные подземные сети на незастроенных территориях вблизи полосы отвода улиц и дорог.

Прокладка тепловых сетей на территории вновь строящихся районов может быть выполнена в коллекторах, сооружаемых в жилых кварталах и микрорайонах для размещения инженерных коммуникаций, обслуживающих данную застройку [ 2 ], а также в технических подпольях и технических коридорах зданий.

Прокладка распределительных тепловых сетей диаметром до Dу 300 мм в технических коридорах или подвалах зданий высотой в свету не менее 2 м допускается при условии создания возможности их нормальной эксплуатации (удобство обслуживания и ремонта оборудования). Трубопроводы должны укладываться на бетонные опоры или кронштейны, а компенсация температурных удлинений осуществляться за счет П-образных гнутых компенсаторов и угловых участков труб. Технические подполья должны иметь два входа, не сообщающиеся с входами в жилые помещения. Электропроводка должна выполняться в стальных трубах, а конструкция светильников — исключать доступ к лампам без специальных приспособлений. Запрещается в местах прохождения трубопровода устраивать складские или другие помещения. Прокладку тепловых сетей в микрорайонах по трассам, совпадающим с другими инженерными коммуникациями, следует предусматривать совмещенную в общих траншеях с размещением трубопроводов в каналах или бесканально.

Способ надземной (воздушной) прокладки тепловых сетей имеет ограниченное применение в условиях сложившейся и перспективной застройки города из-за архитектурно-планировочных требований, предъявляемых к сооружениям такого вида.

Надземная прокладка трубопроводов широко применяется на территории промышленных зон и отдельных предприятий, где они размещаются на эстакадах и мачтах совместно с производственными паропроводами и технологическими трубопроводами, а также на кронштейнах, укрепляемых на стенах зданий.

Значительное преимущество имеет надземный способ прокладки по сравнению с подземным при строительстве тепловых сетей на территориях с высоким уровнем стояния грунтовых вод, а также при просадочных грунтах и в районах вечной мерзлоты.

Следует принимать во внимание, что конструкция тепловой изоляции и собственно трубопроводы при воздушной прокладке не подвергаются разрушающему действию грунтовой влаги, а поэтому существенно повышается их долговечность и снижаются тепловые потери. Существенным является также экономичность надземной прокладки тепловых сетей. Даже при благоприятных грунтовых условиях по стоимости капитальных затрат и расходу строительных материалов воздушная прокладка трубопроводов средних диаметров экономичнее подземной прокладки в каналах на 20 — 30%, а при больших диаметрах — на 30 — 40%.

В связи с возросшим проектированием и строительством загородных ТЭЦ и атомных станций теплоснабжения (АСТ) для централизованного теплоснабжения крупных городов большое значение приобретают вопросы повышения эксплуатационной надежности и долговечности транзитных тепломагистралей большого диаметра (1000 — 1400 мм) и протяженности при одновременном снижении их металлоемкости и расходовании материальных ресурсов. Имеющийся опыт проектирования, строительства и эксплуатации надземных тепломагистралей большого диаметра (1200—1400 мм) протяженностью 5—10 км дал положительные результаты, что указывает на необходимость их дальнейшего сооружения. Особенно целесообразна надземная прокладка тепломагистралей при неблагоприятных гидрогеологических условиях, а также на участках трассы, расположенных на незастраиваемой территории, вдоль автомобильных дорог и на пересечении небольших водных преград и оврагов.

При выборе способов и конструкций прокладки тепловых сетей должны учитываться особые условия строительства в районах: с сейсмичностью 8 баллов и более, распространения вечномерзлых и просадочных от замачивания грунтов, а также при наличии торфяных и илистых грунтов. Дополнительные требования к тепловым сетям в особых условиях строительства изложены в СНиП 2.04.07-86*.

Источник