- Прокариоты и эукариоты — что это и в чем их отличия

- Прокариоты — это.

- Эукариоты — это.

- Почему грибы принадлежат к группе эукариот

- Отличие прокариотов от эукариотов

- Комментарии и отзывы (4)

- Прокариотические организмы способ питания

- Надцарство ПРОКАРИОТЫ

- Царство БАКТЕРИИ

- Жизнедеятельность бактерий

- Роль и значение бактерий

- Цианобактерии

- Микоплазмы

Прокариоты и эукариоты — что это и в чем их отличия

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru.

Все живущие на Земле организмы в зависимости от структуры их клеток относятся к одной из двух групп: прокариоты или эукариоты.

Термины «прокариоты» и «эукариоты» были предложены французским ботаником Э.Шаттоном в 1925 г.

Деление организмов на прокариотические и эукариотические сохранялось довольно долго (до 1990-х гг.), пока американский микробиолог К.Вёзе не обнаружил, что в среде прокариотов находится большая группа особей с существенными генетическими различиями.

В этой связи он предложил разделить прокариотов на бактерии и археи. В настоящий момент разделение живых организмов на эукариотов, бактерии и археи считается общепризнанным.

Прокариоты — это.

Прокариоты – это одноклеточные живые организмы без оформленного клеточного ядра. Они не развиваются, не переходят в многоклеточную форму и способны к автономному существованию.

Прокариоты – самая представительная форма жизни на Земле по количеству видов. Например, 1 грамм плодородной почвы может содержать порядка 10 млрд.бактериальных клеток.

Как уже отмечено выше, к прокариотам относятся бактерии (в том числе цианобактерии или сине-зелёные водоросли) и археи.

У прокариотов молекула органического вещества не отделена от цитоплазмы, а прикреплена к клеточной мембране. У них, как правило, бесполый способ размножения, а ДНК имеет кольцевую форму. У большинства прокариотов геном (что это?) представлен одиночной хромосомой.

Прокариоты – это древнейшие и в то же время самые примитивные организмы на нашей планете. Они встречаются повсеместно: в воздухе, в воде, в почве, внутри живых организмов.

Их можно обнаружить в океанических глубинах, на горных вершинах, во льдах Антарктиды и Арктики. В атмосфере споры бактерий присутствуют на высоте до 15 км, а в грунт они проникают на глубину более 4 км.

По форме бактериальные клетки отличаются огромным разнообразием. Они могут быть в виде палочек (бациллы), округлыми (диплококи), шестиугольными, звездообразными, стебельковыми и т.д. Диплококки образуют пары, стрептококки – цепочки, стафилококки – скопления наподобие виноградных гроздей.

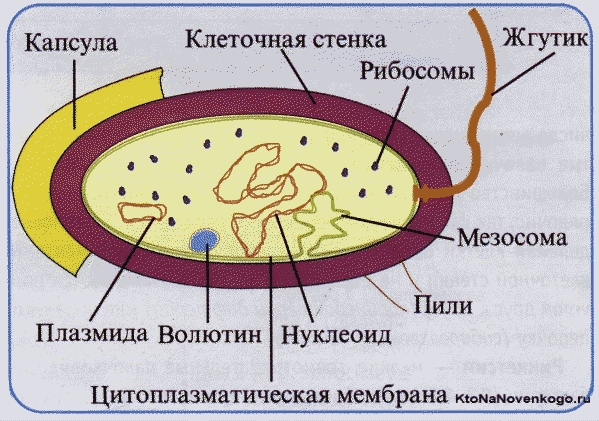

Строение бактериальной клетки в упрощённом виде выглядит следующим образом:

- клеточная оболочка (стенка);

- плазматическая мембрана;

- цитоплазма;

- хромосомная кольцевая ДНК (прикреплена к мембране);

- плазмиды (небольшие не прикреплённые к мембране кольцевые ДНК с небольшим набором генов);

- рибосомы;

- прокариотический жгутик(и).

Подавляющее большинство прокариот размножается посредством простого бинарного деления, которое начинается с удвоения ДНК без образования хромосом.

Обе вновь образовавшиеся молекулы ДНК отделяются друг от друга плазматической мембраной, в результате чего клетка делится пополам. Таким образом, каждая дочерняя клетка содержит по одной равнозначной молекуле ДНК.

Процесс деления при благоприятных условиях происходит каждые 25-30 минут. Этот интервал может увеличиться под воздействием сдерживающих факторов, таких как нехватка пищи, солнечный свет, высокая температура и др.

По способу питания бактерии делятся на гетеротрофов (это как?) и автотрофов (это как?).

Первые представлены сапротрофами (питаются мёртвой органикой), паразитами (потребляют органику живых особей) и симбионтами (живут и питаются вмести с другими организмами). Вторые получают питание посредством фотосинтеза (путём преобразования солнечной энергии либо за счёт химического окисления неорганических веществ).

Эукариоты — это.

В отличие от прокариотов, эукариоты – это ядерные живые организмы (т.е. их клетки содержат ядро).

Они могут быть как одноклеточными, так и многоклеточными, однако строение клеток у них однотипное.

В группу эукариотов (они могут быть одно- или многоклеточными) входят растения, животные (в том числе человек) и грибы.

Клетки эукариот разделены системой мембран на отдельные отсеки, имеют схожий химический состав и однотипный обмен веществ.

Генетический материал сконцентрирован, главным образом, в хромосомах, которые образованы цепочками ДНК и белковыми молекулами. В цитоплазме располагаются мембранные органоиды.

Непременным структурным элементом любой эукариотической клетки является ядро. В нём, а также в митохондриях животные клетки хранят наследственную информацию.

В растительных клетках эта информация находится не только в ядре и митохондриях, но ещё и в пластидах. Объёмное соотношение между ядром и цитоплазмой называется ядерно-цитоплазматическим индексом, с помощью которого можно оценить уровень метаболизма (это что?).

Почему грибы принадлежат к группе эукариот

У клеток грибов есть оформленное ядро, поэтому их относят к эукариотам.

Правда, изначально к эукариотам относили только растения и животных. В дальнейшем были выделены грибы как отдельное царство, так как они сочетают в себе растительные и животные признаки.

В частности, у них отсутствует хлорофилл, а питание происходит путём впитывания органических веществ из внешней среды (создавать собственную органику они не способны). Размножаются грибы как половым, так и бесполым способом.

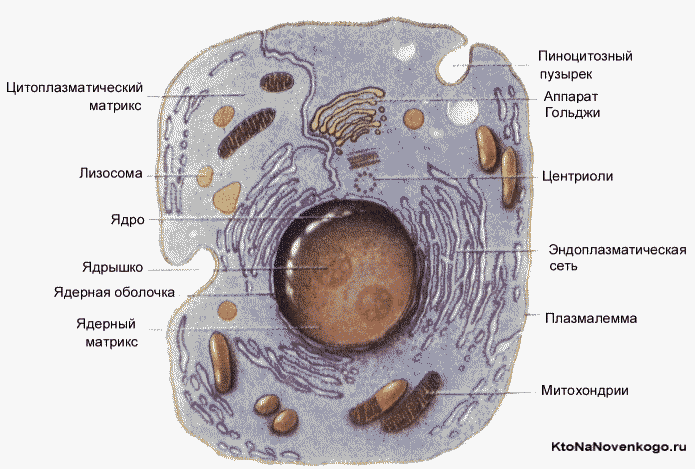

В состав клетки эукариот входят следующие основные компоненты:

- ядро;

- ядерная мембрана;

- линейная ДНК;

- цитоплазма;

- митохондрии;

- плазматическая или клеточная мембрана;

- хромосомы;

- рибосомы;

- лизосомы (у животных клеток для переваривания клеточных микромолекул);

- хлоропласты (у растительных клеток для обеспечения фотосинтеза);

- эукариотический жгутик(и).

Согласно самым распространённым научным гипотезам эукариоты появились порядка 1,5 млрд.лет тому назад. Многие учёные полагают, что они эволюционировали благодаря симбиогенезу, т.е. взаимодействию собственных клеток с клетками бактерий.

Отличие прокариотов от эукариотов

Главное, что отличает прокариотов от эукариотов, – отсутствие клеточного ядра.

А это значит, что ДНК прокариотической клетки не организована в хромосомы и не окружена ядерной оболочкой. Эукариотические клетки устроены намного сложнее. Их ДНК упакована в хромосомы, которые располагаются как раз в ядре.

Основные отличия рассматриваемых биологических категорий сведены в таблицу:

| Прокариоты | Эукариоты |

|---|---|

| Одноклеточные (за редким исключением) | Одно- или многоклеточные |

| Не имеют сформировавшегося ядра | Имеют чётко выраженное ядро (ядра) с собственной оболочкой |

| Наследственная информация содержится в кольцевой молекуле ДНК | Наследственная информация хранится в линейной ДНК ядра, а также митохондриях и пластидах |

| Не имеют мембранных органоидов | Содержат мембранные органоиды и немембранные структуры |

| Бинарное деление клетки | Прямое деление (амитоз), непрямое деление (митоз) или редукционное деление (мейоз) |

| Набор генов – гаплоидный | Набор генов, как правило, – диплоидный |

| Размножение вегетативное, споровое, почкованием | Размножение половое с образованием гамет |

| Жгутик в виде белковых нитей вмонтирован в оболочку клетки | Жгутик представлен выростом клетки в виде микротрубки |

| Клетки имеют размер 0,1-10 мкм | Клетки имеют размер 10-100 мкм |

» alt=»»>

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (4)

Происхождение эукариотов является одной из самых больших тайн эволюции. Ученые до сих пор не знают, как возникло ядро и главное — почему? Есть мнение, что для качественного перехода прокариотам понадобилось войти в контакт с некими клетками или бактериями, которые либо уже существовали на планете, либо попали на Землю извне. В результате их симбиоза и возникли эукариоты.

Неприятно думать и вообще задумываться на эту тему, что нас окружают миллиарды микроскопических организмов. Хорошо, что глаз их никак не улавливает, иначе можно было бы свихнуться. А вообще, природа загадочна и удивительна!

На Марс недавно сел очередной планетоход, как раз в русло древней высохшей реки, было бы здорово, если бы этот марсоход обнаружил

там древних марсианских бактерий, пусть и мёртвых, всё равно это была бы сенсация.

Цианобактерии производят метан, а он в свою очередь усугубляет ситуацию с глобальным потеплением, поскольку этот газ создаёт парниковый эффект.

Источник

Прокариотические организмы способ питания

Ключевые слова конспекта: надцарство Прокариоты, царство Археи (архебактерии), царство Бактерии (эубактерии), цианобактерии, жизнедеятельность бактерий, роль и значение бактерий, антибиотики, микоплазмы.

Надцарство ПРОКАРИОТЫ

В надцарство Прокариоты объединяются одноклеточные организмы с прокариотическим типом строения клетки. Это древнейшие известные организмы; они появились на Земле около 3,5 млрд лет назад.

В настоящее время прокариоты очень многочисленны, они населяют все среды обитания (воздух, воду, почву и другие организмы). В атмосфере они присутствуют в каплях воды и частичках пыли; встречаются на высоте до 8 км. Прокариоты населяют все водоёмы Земли: горячие кислотные источники (с температурой выше 90 °С), океанические разломы (при температуре выше 360 °С). Они найдены во льдах Антарктики, взятых с глубины более 430 м. Огромное число бактерий обитает в почве, они играют важную роль в круговороте различных химических элементов. Обитая в других организмах, они могут быть возбудителями различных заболеваний (бактериальные инфекции) или помогать организму хозяина переваривать пищу (жвачные животные и термиты).

Некоторые прокариоты — автотрофы, осуществляющие фото- или хемосинтез, другие — гетеротрофы.

Прокариот принято делить на два царства: царство Эубактерии (Бактерии) и царство Архебактерии (Археи).

Царство БАКТЕРИИ

Эубактерии — большая группа организмов, к которой относятся бактерии, цианобактерии и микоплазмы. В школьной литературе принято называть эубактерий просто бактериями. На сегодня описано около 10 000 видов и предполагается, что их существует свыше миллиона. Обычно имеют небольшие размеры, прокариотический тип организации клетки.

По форме клетки бактерии делятся на кокки — более или менее сферические, бациллы — палочки или цилиндры с закруглёнными концами, спириллы — спиралевидные; вибрионы — короткие палочки, изогнутые в виде запятой. Бактерии относятся к одноклеточным организмам, но иногда после деления могут оставаться вместе, скрепляясь при помощи клеточных стенок или слизистых капсул. Кокки могут образовывать пары (диплококки), цепочки (стрептококки) или грозди (стафилококки); бациллы — нити. Цианобактерии могут образовывать нити длиной до 1 м, иногда собранные в округлые колонии.

Подавляющее большинство эубактерий относятся к гетеротрофам, которые делятся на три группы по образу жизни:

- сапротрофы — питаются мёртвыми организмами и их остатками (наряду с грибами участвуют в минерализации органических остатков);

- паразиты — питаются за счёт живых организмов, причиняя им вред (болезнетворные бактерии);

- эндосимбионты — живут в других организмах и участвуют в их нормальном обмене веществ.

Жизнедеятельность бактерий

Питание:

- автотрофное (синтез органических веществ из неорганических) — фотосинтез, хемосинтез

- гетеротрофное (использование готовых органических веществ: сапрофиты, симбионты, паразиты)

Дыхание:

- аэробное (используют для дыхания кислород)

- анаэробное (живут в отсутствие кислорода)

Движение:

- с помощью жгутиков

- с помощью волнообразных сокращений.

Размножение:

- бесполое (бинарным делением клетки). Иногда разделившиеся клетки не расходятся — образуются цепочки. Бактерии способны очень быстро размножаться.

- половое (конъюгация, обмен генетической информацией).

Типы полового процесса у бактерий:

- При трансформации бактерия поглощает из окружающей среды свободную ДНК, попавшую туда при разрушении других бактерий (или, в условиях эксперимента, введённую исследователем).

- При трансдукции фрагменты ДНК могут также переноситься от бактерии к бактерии вирусами (бактериофагами).

- При конъюгации бактерии соединяются друг с другом временными трубчатыми выростами (копуляционными фимбриями), через которые ДНК переходит из «мужской» клетки в «женскую».

При неблагоприятных условиях бактеpии образуют споры, имеющие плотные капсулы. Эти споры выдерживают кипячение, замораживание, высушивание. Они способны находиться в неактивном состоянии в течение многих лет.

Почти все бактеpии содержат мелкие добавочные хромосомы — плазмиды, которые могут встраиваться в нуклеоид. Зачастую плазмиды содержат гены, обусловливающие устойчивость к антибиотикам. Обмен плазмидами (в результате конъюгации) может происходить между различными видами и даже родами бактерий.

Роль и значение бактерий

Положительная роль:

- участие в круговороте веществ в природе

- участие в почвообразовании

- образование полезных ископаемых

- симбиотическое взаимодействие с грибами и растениями

- биологическая очистка водоёмов

- получение кисломолочных продуктов

Отрицательная роль:

- порча пищевых продуктов

- разрушение построек и механизмов

- цветение воды

- заболевания растений, животных и человека (холера, чума, дифтерия, туберкулёз, сифилис)

Антибиотики — химические вещества, выделяемые бактериями и грибами для угнетения других микроорганизмов.

Открытие антибиотиков (пенициллина) в 1929 г. А. Флемингом обусловило значительный прогресс в лечении бактериальных инфекций (пенициллин начали применять в медицине с 1941 г.). Механизм их действия различен: часть антибиотиков (пенициллины) нарушает синтез клеточной оболочки; другие (тетрациклин, стрептомицин и др.) нарушают синтез белка, инактивируя бактериальные рибосомы. Сульфаниламидные препараты подавляют синтез фолиевой кислоты в бактериальных клетках.

Большинство антибиотиков получают в культурах микроорганизмов, и лишь небольшое число — путём химического синтеза. На основе природных антибиотиков получено большое число синтетических (например, ампициллин, цефалексин и др.).

У бактерий достаточно быстро развивается устойчивость к определённым антибиотикам (часто она передаётся с плазмидами), поэтому постоянно разрабатываются новые, всё более мощные антибиотики. Антибиотики способствуют возникновению бактерий, лишённых клеточной стенки. Эти бактерии менее болезнетворны, но способны длительное время сохраняться в поражённом организме. Применение антибиотиков нарушает нормальную микрофлору кожи и кишечника. По этой причине лечение антибиотиками допустимо только по назначению врача, с соблюдением всех его рекомендаций.

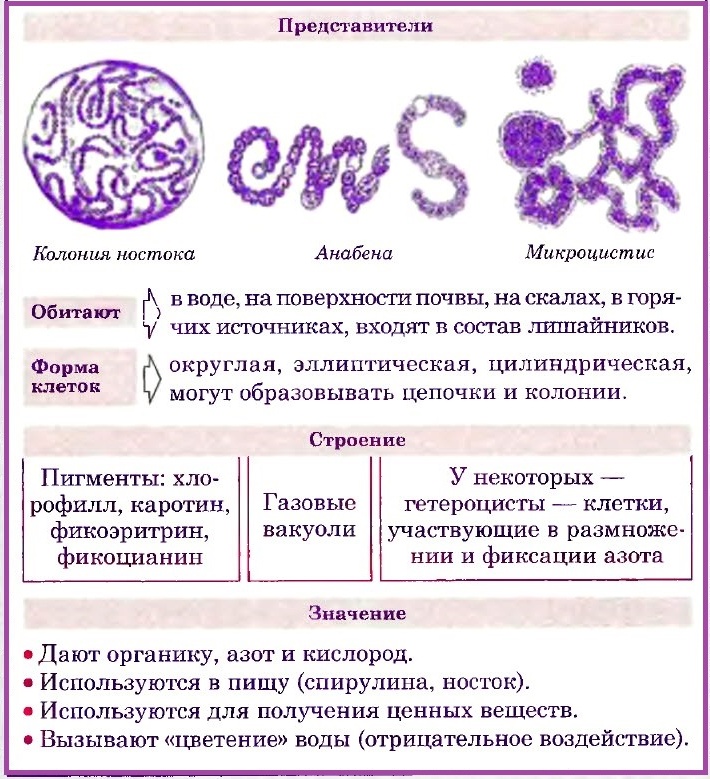

Цианобактерии

Цианобактерии — фототрофные, прокариотические организмы, окрашенные в сине-зеленый цвет. Характерные черты:

- автотрофы,

- не имеют жгутиков,

- могут вступать в симбиоз,

- размножаются только бесполым путем.

Микоплазмы

Микоплазмы — мельчайшие бактерии (0,1 мкм) . От остальных эубактерий отличаются отсутствием клеточной стенки и связанной с этим изменчивостью формы, малым размером генома и неподвижностью.

Микоплазмы широко распространены в природе; некоторые из них ведут сатротрофный образ жизни, другие — паразитируют в организме животных и растений. У человека микоплазмы вызывают заболевания дыхательных путей, в том числе воспаление лёгких (пневмонию), а также воспалительные заболевания мочеполовой системы. Микоплазмы нечувствительны к антибиотикам (например, к пенициллину), которые подавляют рост бактерий, воздействуя на их клеточную стенку.

Это конспект по теме «Прокариоты. ЦАРСТВО БАКТЕРИИ». Выберите дальнейшие действия:

Источник