Способы запоминания

Содержание

Память — основа интеллекта, залог успешного обучения и карьерного роста. Крупные руководители, успешные предприниматели, известные учёные, художники, полководцы в большинстве имеют блестящую память и, как следствие, развитый интеллект.

Как и любые способности, хорошая память может быть дана человеку от природы. Дети, которые хорошо учатся в школе без особых усилий, — обладатели именно таких природных данных.

Но неверно думать, что если вам не посчастливилось иметь цепкую память, то с этим уже ничего не поделать. Навык быстро и прочно запоминать любую информацию можно сформировать в любом возрасте специальными техниками и регулярными активными тренировками. И наоборот, если не развивать природную память — как и любые другие способности — она теряет свой потенциал и в конечном счёте угасает.

Какие существуют методы тренировки памяти, читайте в нашей статье.

Способы запоминания информации

Про виды памяти мы уже подробно рассказывали, поэтому сейчас разберёмся, из каких «мышц» она состоит и как работает.

Преднамеренное и непреднамеренное запоминание

Другими словами — произвольная или непроизвольная память. Разница лишь в том, что произвольная память подчиняется нашей воле, когда мы заставляем себя что-либо запомнить, а непроизвольная память записывает информацию автоматически, и вам не приходится прикладывать никаких усилий.

Особенно ярко работу непроизвольной памяти можно проследить на воспоминаниях детства — мы часто со всей отчётливостью помним какие-то незначительные эпизоды, но не помним действительно важных событий.

Чтобы ваша память работала бесперебойно, важно понять, как именно происходят все процессы запоминания, а также овладеть специальными техниками и правильно её тренировать.

Механическое, аналитическое и мнемоническое запоминание

Давайте разберём три основных способа запоминания информации.

Это запоминание путём многократных повторений. Та самая зубрёжка, которая до сих пор широко используется в школе и которую мы автоматически применяем в дальнейшем обучении: в вузе или на курсах.

Несмотря на распространённость, этот метод — не самый действенный, так как отнимает неоправданно много времени и не даёт по-настоящему прочного запоминания.

Именно благодаря зубрёжке школьный опыт оставил нам в наследство негативное отношение к любой учёбе. Вспомните, например, с каким трудом приходилось учить иностранные слова, как сложно было их выводить в разговорную речь и как быстро они стёрлись из памяти без практики. Неудивительно, что идея выучить английский во взрослом возрасте, мягко говоря, не вызывает энтузиазма. Но стоит только заменить зубрёжку на более эффективный способ запоминания — мнемотехнику — и нам начинает нравится сам процесс.

Это запоминание с опорой уже на имеющуюся в голове информацию, преимущественно образную.

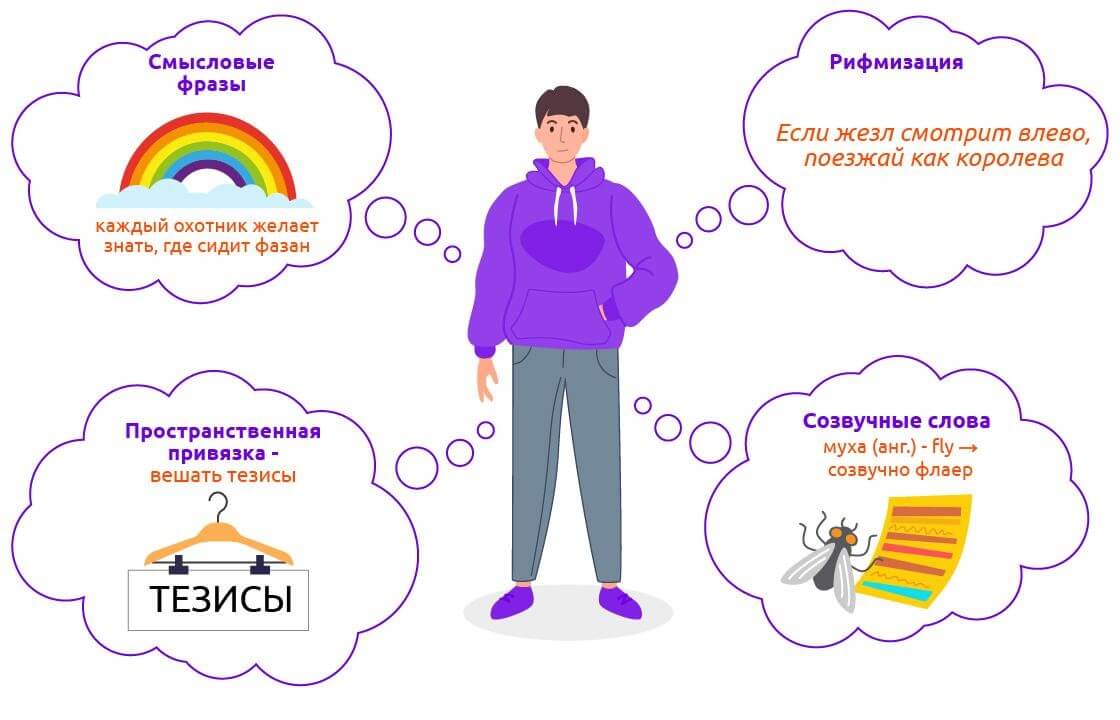

Чтобы запомнить новый термин мнемотехникой, нужно связать его с яркой запоминающейся картинкой, которая ассоциировалась бы по звучанию. То есть через визуализацию опосредовать название термина с его содержанием.

Например, чтобы выучить, что такое синоним и никогда не путать его с антонимами или омонимами, представьте, что СИнонимы — это подружки, которые СИдят рядом на стульчиках и держатся за руки. Слова, похожие по значению (дружат), но разные по звучанию.

АНТОнимы соедините с образом АНТОшки из детской песенки, который на предложение пойти копать картошку всё время сопротивляется. Так мы запомним, что это слова, противоположные по значению.

А ОМОНимы — это парни из ОМОНА, которые в камуфляже выглядят одинаково, хотя это разные люди. Слова, одинаковые по звучанию, но разные по значению.

В отличие от зубрёжки, мнемотехническое запоминание увеличивает объёмы и скорость запоминания на порядки, то есть в десятки и даже сотни раз.

Это запоминание, когда требуется вникнуть в содержание материала, проанализировать его.

Метод подразумевает, что нужно составить план, выделить микротемы, понять взаимосвязь логических блоков — это работа интеллекта при аналитическом запоминании. Так мы обычно учили теоретическую часть параграфов.

Виды памяти по сенсорной модальности

В зависимости от того, какой канал является ведущим при восприятии информации, память делится на слуховую, зрительную, вкусовую, обонятельную и тактильную (память в ощущениях).

Например, запах духов, которыми пользовалась ваша первая учительница, может неожиданно возродить цепочку детских воспоминаний. Это результат работы обонятельной памяти. А если вспоминается Новый год, когда вы едите мандарины, — значит, сработала вкусовая.

За редкими исключениями зрительный канал является ведущим. Но это не значит, что всё остальные можно упразднить. Их хорошо использовать в качестве вспомогательных.

Например, чтобы лучше запоминать иероглифы, можно не только присвоить им похожие образы (приём мнемотехники), но и «нарисовать» черты в воздухе широкими движениями руки или даже ног и головы. Так вы задействуете тактильную память — память тела.

Условия эффективного запоминания

Чтобы управлять процессом запоминания и добиться хороших результатов, применяйте следующие принципы:

- не пускайте этот процесс на самотёк, применяйте осознанное запоминание;

- укрепляйте память специальными упражнениями — их подборку мы сделали в отдельной статье ;

- откажитесь от зубрёжки в пользу мнемотехники вкупе с аналитическим запоминанием. Например, сначала через образы выучите все термины, формулы и определения параграфа, а потом проанализируйте текст, составьте по нему майнд-карту и снова запомните с помощью мнемотехники.

- помните, что состояние памяти тесно связано с нашим общим физическим состоянием: сбалансированное питание, полноценный сон, отсутствие стрессов и вредных привычек увеличивает способность к запоминанию даже без использования специальных методик.

В чём суть нашего подхода

Наш центр уже 11 лет разрабатывает технологии ускоренного обучения. За это время наши методисты создали более 50 курсов самых разной направленности: от языковых до программ личного развития.

Но в основе каждого из них — развитие навыков запоминания. Любой из курсов, будь то английский или эффективное чтение, прокачивает память, учит пользоваться приёмами мнемотехники и работе с информацией. Выпускники наших курсов отмечают приятные побочные эффекты в виде прокаченной памяти и внимания. Умея запоминать любую информацию быстро и надолго, вы будете учиться с удовольствием и результатом.

Это и есть наш подход, которым мы рекомендуем руководствоваться каждому: приступая к любому новому проекту, всегда начинайте с развития памяти. Удачи!

Источник

Непроизвольное и произвольное запоминание

В соответствии с целями деятельности, в которую включены процессы запоминания, различают два основных вида запоминания: непроизвольное и произвольное.

Непроизвольное запоминание — это продукт и условие осуществления познавательных и практических действий. Поскольку при этом само запоминание не является нашей целью, то обо всем, что запоминается непроизвольно, мы обычно говорим:

«Само запомнилось». На деле же это строго закономерный процесс, детерминируемый особенностями нашей деятельности. Как показывают исследования, для продуктивности непроизвольного запоминания важно то место, которое занимает в деятельности данный материал. Если материал входит в содержание основной цели деятельности, он запоминается лучше, чем в том случае, когда он включен в условия, способы достижения этой цели.

В опытах школьникам I класса и студентам давали решить пять простых арифметических задач. В обоих случаях неожиданно для испытуемых предлагали припомнить условия и числа задач. Школьники I класса почти в три раза больше запомнили чисел, чем студенты. Это объясняется тем, что у первоклассников умение сложения и вычитания еще не стало, навыком. Оно является для учеников I Класса содержательным целенаправленным действием.

Оперирование числами составляло содержание цели этого действия, в то время как у студентов оно входило в содержание способа, а не цели действия.

Материал, занимающий различное место в деятельности, приобретает различное значение. Поэтому он требует различной ориентировки и по-разному подкрепляется. Содержание основной цели требует более активной ориентировки и получает действенное подкрепление как достигнутый результат деятельности и потому лучше запоминается, нежели то, что касается условий достижения цели.

Факты специальных исследований показывают, что материал, занимающий место основной цели в деятельности, запоминается тем лучше, чем более содержательные связи устанавливаются в нем.

В исследовании, где изучали непроизвольное запоминание текста, который школьникам требовалось понять, обнаружили, что очень легкий текст запоминался хуже, чем текст средней трудности. Трудный же текст запоминался лучше при таком более активном способе работы с ним, как составление .плана, чем при использовании готового плана этого же текста.

Следовательно, непроизвольно запоминается лучше тот материал, который вызывает активную умственную работу над ним.

Известно, что мы непроизвольно запоминаем полно и прочно, иногда на всю жизнь, то, что имеет для нас особенно важное жизненное значение, что вызывает у нас интерес и эмоции. Непроизвольное запоминание будет тем более продуктивным, чем более заинтересованно мы отнесемся к содержанию выполняемой задачи. Так, если ученика интересует урок, он запоминает его содержание лучше, чем тогда, когда школьник слушает только «для порядка». Специальное изучение условий высокой продуктивности непроизвольного запоминания знаний в обучении показало, что одним из таких важнейших условий является создание внутренней, собственно познавательной мотивации учебной деятельности. Это достигается за счет специальной организации системы учебных задач, при которой каждый полученный результат становится необходимым средством для получения каждого последующего.

Произвольное запоминание — это продукт специальных мнемических действий, т. е. таких действий, основной целью которых будет само запоминание. Продуктивность такого действия также связана с особенностями его целей, мотивов и способов осуществления. При этом, как показали специальные исследования, одно из основных условий произвольного запоминания—четкая постановка задачи запомнить материал точно, полно и последовательно. Различные мнемические цели влияют на характер самого процесса запоминания, на выбор различных его способов, а в связи с этим и на его результат.

В одном исследовании учащимся предложили запомнить два рассказа. Проверка первого была назначена на следующий день, относительно второго было сказано, что его надо запомнить надолго. Проверка запоминания обоих рассказов на самом деле была проведена через четыре недели. При этом оказалось, что второй рассказ запомнился значительно лучше, чем первый, Известно, как быстро забывается материал, запоминаемый только для экзаменов, без установки на прочное, длительное закрепление.

Таким образом, роль мнемической задачи нельзя свести к действию самого по себе намерения запомнить. Разные мнемические задачи вызывают различную ориентировку в материале, в его содержании, структуре, в его языковой форме и т.д., обусловливая выбор соответствующих способов запоминания. Поэтому в учебной работе важно давать учащимся дифференцированные задания: что именно и как надо запомнить.

Большую роль в произвольном запоминании играют мотивы, побуждающие запоминать. Сообщаемая информация может быть понята и заучена, но, не приобретая для школьника устойчивой значимости, может быстро забываться. Люди, у которых недостаточно воспитано чувство долга и ответственности, часто забывают многое из того, что мм надо помнить.

Среди условий продуктивности произвольного запоминания центральное место занимает использование рациональных приемов запоминания. Знания слагаются из определенной системы фактов, понятий, суждений. Для их запоминания необходимо вычленять определенные смысловые единицы, устанавливать связи между ними, применять логические приемы, связанные с более или менее развернутыми процессами мышления. Понимание — необходимое условие логического, осмысленного запоминания. Понятое запоминается быстрее и прочнее потому, что содержательно ассоциируется с уже усвоенными ранее знаниями, с прошлым опытом человека. Наоборот, непонятое или плохо понятое всегда выступает в сознании человека как что-то отдельное, содержательно не связанное с прошлым опытом. Непонятый материал обычно не вызывает и интереса к себе.

Один из важнейших приемов логического запоминания — составление плана заучиваемого материала. Оно включает в себя три момента:

1. разбивка материала на составные части;

2. придумывание заглавий для них или выделение какого-нибудь опорного пункта, с которым легко ассоциируется все содержание данной части материала;

3. связывание частей по их заглавиям или выделенным опорным пунктам в единую цепь ассоциаций.

Объединение отдельных мыслей, предложений в смысловые части сокращает количество единиц, которые надо запомнить, не уменьшая объема запоминаемого материала. Запоминание облегчается еще и потому, что в результате составления плана материал приобретает четкую, расчлененную и упорядоченную форму. Благодаря этому он легче схватывается мысленно в процессе самого чтения.

В отличие от плана для понимания материала в плане для запоминания вычленяются все более дробные единицы, причем заглавия только указывают, напоминают о том, что должно быть воспроизведено, и поэтому по своей форме они часто бывают неполными, отрывочными.

Большое значение имеет сравнение как прием логического запоминания. Особенно важное значение имеет подчеркивание различий в объектах. Это обеспечивает специализацию связей при запоминании и направляет воспроизведение образов объектов по определенному пути. Установление только общих, а тем более очень широких связей между объектами может затруднять их припоминание. Этим во многом объясняется затруднение в припоминании (например, фамилии Овсов в рассказе Чехова «Лошадиная фамилия»).

Запоминание объектов осуществляется тем быстрее и прочнее, чем резче выступают различия между ними. Поэтому сравнение объектов необходимо начинать с ярко выявленных различий и только после этого переходить к различиям менее заметным. В результате опытов И. П. Павлов пришел к выводу, что нервная связь на определенный раздражитель осуществляется быстрее и является более прочной не тогда, когда раздражитель сам по себе многократно подкрепляется, а тогда, когда его подкрепление перемежается, противопоставляется неподкрепленному другому раздражителю, сходному с первым.

На ассоциировании по сходству и по контрасту основаны и такие более сложные приемы произвольного запоминания, как классификация, систематизация материала.

Когда логическая работа над материалом широко опирается на образные связи, это повышает осмысленность и прочность запоминания. Поэтому там, где возможно, необходимо вызывать у себя соответствующие образы, ассоциировать их с содержанием материала, который мы запоминаем.

Одно из важных средств запоминания — воспроизведение, выступающее в форме пересказывания самому себе запоминаемого содержания. Однако к этому способу полезно обращаться только после предварительного осмысления, осознания материала, особенно в тех случаях, когда материал сложный, трудный для понимания. Воспроизведение, особенно своими словами, улучшает понимание материала. Плохо понятый материал обычно связан с «чужой» языковой формой, хорошо понятый легко «переводится» на «свой язык».

Воспроизведение ускоряет, рационализирует запоминание, особенно при заучивании наизусть, так как при пересказывании мы выявляем слабые места, осуществляем самоконтроль. Важно, чтобы воспроизведение не подменялось узнаванием. Узнать легче, чем припомнить. Но только возможность воспроизведения, припоминания создает необходимую уверенность в знаниях.

Учебный материал, требующий по своему объему многократных повторений, может запоминаться тремя способами: либо по частям—частичный способ, либо весь сразу—целостный способ, либо весь и по частям — комбинированный способ. Наиболее рациональный комбинированный способ, а наименее рациональный — частичный. При частичном способе отсутствует ориентация на общее содержание целого, поэтому отдельные части заучиваются изолированно одна от другой. Это ведет к быстрому забыванию заученного. Более продуктивен целостный способ, при котором используется общее содержание материала, облегчающее понимание и запоминание отдельных частей в их взаимосвязи. Но части могут различаться по трудности, к тому же середина материала всегда запоминается хуже, чем начало и конец, особенно при большом объеме. Здесь может быть применен комбинированный способ заучивания, когда сначала осмысливается, осознается весь материал в целом, в процессе чего выделяются и отдельные его части, потом заучиваются отдельные части, особенно более трудные, наконец, материал снова повторяется в целом.

Такой способ заучивания в наибольшей мере отвечает особенностям структуры мнемического действия, включающего следующие операции: ориентировку во всем материале, выделение групп его элементов, установление внутригрупповых отношений, установление межгрупповых связей.

Возможность воспроизведения необязательно будет показателем прочности запоминания. Поэтому учитель должен всегда беспокоиться о том, чтобы путем повторений достигнуть более прочного закрепления знаний учащимися. По словам К. Д- Ушинского, учителя, который не заботится о повторении, о прочности знаний, можно уподобить пьяному вознице с плохо привязанным багажом: он все гонит вперед, не оглядываясь назад, и привозит пустой воз, хвастаясь лишь тем, что проделан большой путь.

Однако повторение продуктивно лишь тогда, когда оно осознанно, осмысленно и активно. В противном случае оно ведет к механическому запоминанию. Поэтому лучший вид повторения—это включение усвоенного материала в последующую деятельность. Опыт экспериментального обучения показал, что когда программный материал организован в специальную строгую систему задач (так чтобы каждая предшествующая ступень была необходима для усвоения последующей), то в соответствующей деятельности ученика существенный материал с необходимостью повторяется каждый раз на новом уровне и в новых связях. В этих условиях необходимые знания прочно запоминаются даже без заучивания, т. е. непроизвольно. Ранее усвоенные знания, включаясь в контекст новых знаний, не только обновляются, но и качественно изменяются, переосмысливаются.

Источник