- Тема 5 «Технология производства работ методами гидромеханизации».

- 1Общие сведения о гидромеханизированных работах

- 2. Разработка грунта гидромониторами и земснарядами

- Гидромеханизация земляных работ

- Условия и эффективность применения гидромеханизации земляных работ

- Разработка грунта способом гидромеханизации

- Гидромеханизация

- Гидромеханизация землянных работ

- Оборудование гидромеханизации земляных работ

- Гидромониторы

Тема 5 «Технология производства работ методами гидромеханизации».

Общие сведения о гидромеханизированных работах

Разработка грунта гидромониторами и земснарядами

Намыв насыпей и площадок

1Общие сведения о гидромеханизированных работах

Гидромеханизация земляных работ основана на свойстве потока воды при большой скорости оказывать разрушающее воздействие на грунт и перемещать частицы грунта во взвешенном состоянии, а при снижении скорости осаждать на дно взвешенные частицы грунта.

В комплексный процесс гидромеханизации земляных работ входят:

разработка грунта разрушением его, которое производится двумя принципиально различными способами: размывом или всасыванием;

3) укладка грунта.

Смесь воды и частиц грунта называется гидромассой, или пульпой. Степень насыщения потока гидромассы грунтом характеризуется консистенцией пульпы. Так, например, в пульпе консистенции 1 : 10 содержится на 1 м 3 грунта, замеренного в его естественном залегании (в целике), 10 м 3 воды.

На транспортном строительстве гидромеханизация применяется при сооружении земляного полотна, плотин, дамб, планировке площадок, разработке котлованов, добыче песка и гравия и т.д.

Для эффективного применения гидромеханизации земляных работ необходимо иметь источник воды и энергоустановку достаточной мощности. Применение гидромеханизации возможно при любых нескальных грунтах.

Достоинства метода производства работ:

высокая производительность установок

малой трудоемкостью работ

низкой стоимостью оборудования и работ

возводимые способом гидромеханизации сооружения отличаются высокой плотностью грунта.

Недостатками гидромеханизации являются:

значительная энергоемкость работ

большая потребность в металле на трубопроводы

существенные затраты времени на подготовительные работы —- монтаж трубопроводов и ограждение участков производства работ.

2. Разработка грунта гидромониторами и земснарядами

Вода под давлением подводится к гидромонитору от насосной станции. Потребный напор и расход воды следует назначать в зависимости от плотности и зернового состава грунта и других местных условий.

Водопроизводительность гидромонитора в м 3 /сек определяется по формуле:

где to — площадь выходного отверстия насадки в м ,

d — внутренний диаметр насадки гидромонитора в м;

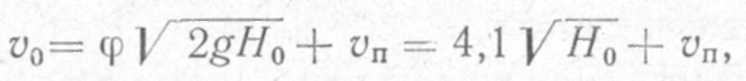

v0 — скорость вылета струи из насадки в м/сек, определяемая по формуле

φ — коэффициент расхода, зависящий от угла конусности насадки и ее

отделки и принимаемый равным 0,93;

g — ускорение силы тяжести в м/сек 2 ;

Н0 — действующий напор на вылете струи в м;

Vп — скорость подтока воды к насадке в м/сек.

Число потребных насосов или гидромониторов m зависит от количества воды, необходимой для обеспечения разработки и перемещения грунта, срока производства работ и от водопроизводительности насоса или гидромонитора (от расхода ими воды) и определяется по формуле

где W — объем разрабатываемого грунта в м 3 ;

q — количество воды, потребное для разработки 1 м 3 грунта, в м 3 ;

а — дополнительное количество воды, потребное для перемещения одного кубометра грунта, в м 3 ;

Q — водопроизводительность насоса или гидромонитора в м 3 /ч;

Кв — коэффициент использования насоса или гидромонитора по времени;

п — число часов работы в сутки;

Т — срок производства работ в сутках.

Грунты могут разрабатываться способом «снизу вверх» при установке гидромонитора на дне забоя и способом «сверху вниз» в случае установки гидромонитора на верхней отметке забоя.

При разработке грунта способом «снизу вверх» (рис. 1, а) сначала струей воды производится подруб в подошве откоса, вызывающий обрушение вышележащего грунта, а затем уже ведется размыв обрушившегося грунта. Гидромасса подгоняется к канавкам или лоткам, служащим для ее отвода.

В плотных грунтах этот способ применяется в сочетании со «встречным» забоем (рис. 1, б), при котором струя воды направляется «нормально» к забою и, действуя на него ударом и размывом, имеет большую разрушительную силу. Более рыхлые грунты можно разрабатывать этим же способом при «косом» забое (рис. 1, в). В этом случае струю воды направляют под углом с боков забоя к его середине, чем достигается больший охват площади подошвы забоя действием струи.

При работе «сверху вниз» с «попутным» забоем разработка грунта производится с поверхности забоя (рис. 2, а и б). Гидромонитор 1 вначале устанавливается на бровке откоса ранее разработанной части забоя (положение II) и разрабатывает канаву 2 для отвода пульпы. Затем гидромонитор передвигается на расстояние l (положение I) для разработки забоя 4 в непосредственной близости к нему по обе стороны траншеи. В дальнейшем забой 4 расширяют подмывом и обрушением грунта откосов забоя 3 под действием струи воды 5.

Работа «сверху вниз» с «попутным» забоем обеспечивает хороший отвод гидромассы из забоя, но требует большего расхода воды, в особенности на разработку связных глинистых грунтов. Для обеспечения хорошего отвода гидромассы без значительного увеличения расхода воды на разработку грунта применяют «попутный» забой и при разработке грунта с подошвы забоя (рис. 2, в).

Траншея с канавой 8 для отвода гидромассы и первоначальный забой 10 разрабатываются «снизу вверх» «встречным» забоем. Разработка основного массива 9 производится «снизу вверх», но с «попутным» забоем.

Чтобы обеспечить необходимую скорость течения пульпы от забоя до пульпоприемника, называемого зумпфом, подошве забоя придают определенный уклон. При разработке глинистых грунтов достаточен уклон 1,5%, для перемещения супесей и мелких песков требуется уклон 2—2,5%, средних песков—3% и крупных песков — 5—6%.

Требования, которые необходимо соблюдать при производстве работ методами гидромеханизации:

наилучший размыв грунта гидромонитором обеспечивается в зоне компактной струи, длина которой составляет 0,25—0,35 действующего у насадки гидромонитора напора воды (в м вод. ст.).

исходя из условий компактности струи и длины труб водовода, шаг передвижки гидромониторов l принимается при разработке плотных связных грунтов равным 6 м, рыхлых — 12 м.

забой, подлежащий размыву, разбивают по ширине на полосы, равные удвоенному принятому шагу передвижки гидромонитора, т. е. b 3 на кубометр разрабатываемого грунта. Напор воды должен превышать в 5—7 раз высоту подъема гидромассы.

Гидроэлеваторы наиболее широко применяются при выдаче грунта из кессонов, глубоких затопленных котлованов, шахт и разработке подводных карьеров гравия.

Землесосные установки предназначены для перекачивания пульпы; в зависимости от назначения они подразделяются на забойные и перекачивающие. Забойные установки применяются для всасывания пульпы, поступившей самотеком от гидромонитора в приямок-зумпф, и перемещения ее под напором по трубам к месту укладки. Так как для отвода пульпы к зумпфу нужен определенный уклон дна канавы или лотка, не представляется возможным разработать грунт гидромонитором по подошве забоя до проектной отметки.

Для уменьшения объема недобора необходимо вслед за гидромонитором передвигать и землесос, поэтому забойные землесосные установки выпускаются передвижными.

Частые передвижки землесосных установок нецелесообразны, так как вызываемые ими перерывы в работе снижают производительность. В зависимости от вида разрабатываемых грунтов шаг передвижки землесосных установок составляет 50-—100 м. Чем крупнее частицы грунта, содержащиеся в пульпе, тем больший уклон требуется для перемещения ее к зумпфу и больше становится объем недобора. Поэтому при разработке гравелистых и песчаных грунтов применяется меньший шаг передвижки землесосной установки, чем при разработке суглинистых и глинистых грунтов.

Для разработки связных грунтов применяются механические разрыхлители, ножи которых отрезают пласты грунта и направляют их в зону всасывания. Для обеспечения эффективного резания механический разрыхлитель должен принудительно внедряться в грунт. Наиболее распространенными типами механических разрыхлителей являются фрезерные.

При разработке рыхлых несвязных и связных глинистых грунтов успешно применяются роторно-ковшовые разрыхлители бункерного типа.

Папильонажные устройства служат для непрерывного перемещения земснаряда. При веерном папильонировании земснаряд перемещается при помощи двух передних тросов по большому (свыше 50—60 м) радиусу, описываемому вокруг точки закрепления кормового троса. Передние тросы закрепляют впереди земснаряда к «мертвякам», расположенным на верхней бровке забоя, или к якорям при разработке затопленного забоя. Кормовой трос закрепляют к якорю, забрасываемому в водоем.

Перемещение земснаряда вперед осуществляется при ослаблении кормового троса.

При свайном папильонировании земснаряд перемещается по радиусу, описываемому вокруг сваи. Схема простейшего свайного папильонирования показана на рис. 3.

Плавучий пульповод служит для соединения земснаряда с береговым пульповодом. Он состоит из звеньев труб, уложенных на двух цилиндрических или эллиптических понтонах. Трубы соединяются между собой шлангами или шаровыми шарнирами.

Звенья плавучего пульповода снабжены трапами для прохода на земснаряд и ограждениями, по ним же прокладывается электрокабель, питающий земснаряд. Плавучий пульповод присоединяется к береговому трубой, подвешенной на двух шаровых шарнирах, что позволяет компенсировать колебание уровня воды в водоеме.

Источник

Гидромеханизация земляных работ

Условия и эффективность применения гидромеханизации земляных работ

Способ гидромеханизации земляных работ основан на размыве грунта водой, перемещении его в виде взвешенных частиц при определенной скорости течения, укладке в необходимом месте путем снижения скорости течения настолько, что частицы грунта начинают оседать. Гидромеханизацию применяют при наличии определенных условий: достаточные объемы воды вблизи объектов работ и благоприятные грунтовые условия — легкоразмываемые и быстроосушаемые песчаные или супесчаные грунты. Стоимость земляных работ по способу гидромеханизации может быть значительно меньше, чем при применении бульдозеров, скреперов или экскаваторов, а выработка на одного рабочего намного больше, чем при ведении земляных работ этими машинами. Однако ее целесообразно применять лишь на крупных объектах земляных работ (годовой объем больше 100 тыс. м3) в связи с применением специального оборудования, которое не может быть использовано на других видах работ [97].

Эффективность гидромеханизации в значительно большей степени, чем экскаваторных работ, зависит от геологических (грунтовых) и климатических условий. Так, увеличение содержания гравия в песке с 5 до 40 % снижает эффективность экскаваторных работ не более чем на 5 %, а гидромеханизированных — вдвое. Экономическая эффективность гидромеханизации определяется также наличием в районе производства работ дешевой электроэнергии, расход которой составляет 5-10 кВт·ч на 1 м3. Гидромеханизация может быть эффективна в случаях, когда нет притрассовых карьеров для сухой отсыпки земляного полотна. С помощью гидромеханизации грунт может быть получен в реках или других водоемах и уложен в виде резервов для последующего транспортирования его другими средствами.

Для сооружения земляного полотна автомобильных дорог по способу гидромеханизации применяют песчаные (гравелистые, крупные, средней крупности и мелкие пески) и глинистые грунты (легкие, тяжелые и пылеватые супеси). Лучшими считают песчаные грунты всех видов, при этом чем они крупнее, тем эффективнее применение гидромеханизации.

Производство земляных работ с помощью гидромеханизации подразделяют на три группы:

разработка грунта в карьерах напорной струей воды из гидромонитора (рис. 8.1);

разработка грунта под водой плавучим землесосным снарядом с применением механических или гидравлических рыхлителей (рис. 8.2);

разработка грунта сухим способом экскаваторами, а транспортирование — в виде гидросмеси с помощью передвижных землесосных установок.

Рис. 8.1. Схема производства гидромониторных работ:

Гидромониторная установка, 2 — задвижка с дистанционным управлением; 3 — водоводы; 4 — кабель дистанционного управления; 5 — приямок; 6 — гидроэлеватор; 7 — трубы напорного водовода; 8 — всасывающие трубы землесоса; 9 — всасывающая линия с пульповодом и водоводом, расположенными на понтонах; 10 — землесосная установка; 11 — пульт дистанционного управления

Рис. 8.2. Землесосный снаряд:

а — разрез; б — план; 1 — стрела подъема рамы рыхлителя; 2 — будка; 3 — надстройка; 4 — понтоны для плавучего трубопровода; 5 — папильонажные сваи; 6 — рамы рыхлительных устройств; 7- фреза-рыхлитель; 8 — откос; 9 — папильонажные тросы

Гидромониторную разработку грунта применяют в сухих карьерах или выемках с отметками на уровне или выше горизонта воды и водоисточника. В некоторых случаях для разработки верхней, необводненной части выемки применяют гидромониторы, для нижней, обводненной — плавучие землесосные снаряды. Разработку карьера гидромонитором производят двумя способами: с перемещением его по верху забоя и по подошве забоя (рис. 8.3).

Рис. 8.3. Схема установки гидромонитора: а — перемещение по верху забоя; б — перемещение по подошве забоя

Грунт, обрушенный гидромониторной струей и превращенный в гидросмесь, движется от основания забоя к приямку. Гидросмесь может двигаться самотеком при достаточной разности отметок между карьером и местом укладки грунта или под напором по трубопроводам с помощью землесосной установки.

При гидромониторном способе разработки грунта решающее значение имеет интенсивность размыва, которую определяют количеством воды, расходуемой на 1 м3 разрабатываемого грунта. Интенсивность размыва зависит от характера месторождения, связности и крупности частиц и зерен разрабатываемого грунта, высоты забоя, давления у насадки гидромонитора, расхода воды через насадку в единицу времени. Расход воды зависит от напора, размеров и характеристики насадки:

μ — коэффициент расхода, равный 0,92-0,96;

ω — площадь поперечного сечения насадки, м2;

g — ускорение силы тяжести, м/с2;

Н — напор перед насадкой, м.

Для размыва и транспортирования крупных и среднезернистых грунтов расход воды составляет примерно 4-6 м3 воды на 1 м3 грунта при давлении 0,3-0,4 МПа. Чем ближе к забою расположен гидромонитор, тем эффективнее его работа, однако по условиям безопасности минимальное расстояние допускается 1,2 h (h — высота забоя).

Землесосные установки применяют для разработки грунта под водой или для подачи в напорный трубопровод гидросмеси, полученной от размыва грунта гидромониторами.

Глубина подводных забоев достигает 15 м. Плавучий землесосный снаряд, поворачиваясь веерообразно в плане при помощи лебедок и тросов попеременно на одной из папильонажных свай, засасывает грунт с водой и перекачивает образовавшуюся гидросмесь к берегу по трубопроводу, смонтированному на плавающих понтонах. Производительность гидромониторов и землесосов:

Qгр — производительность по грунту, м3/ч;

Q — производительность по воде, м3/ч;

q — удельный расход воды, м3/м3 (в среднем 4-6);

П — производительность по грунту, м3/смену;

t — продолжительность смены, ч;

К — коэффициент использования времени (в среднем 0,85).

Разработка грунта способом гидромеханизации

6.2.1.1 Правила настоящего раздела распространяются на производство и приемку работ, выполняемых способом гидромеханизации при намыве сооружений, а также на добычных и вскрышных работах в строительных карьерах.

6.2.1.2 Инженерно-геологические изыскания грунтов, подлежащих гидромеханизированной разработке, должны отвечать специфическим требованиям СП 47.13330.

6.2.1.3 При содержании в грунте свыше 0,5 % объема негабаритных для грунтовых насосов включений (валуны, камни, топляки) запрещается применять землесосные снаряды и установки с грунтовыми насосами без устройств для предварительного отбора таких включений.

Негабаритными следует считать включения со средним поперечным размером свыше 0,8 минимального проходного сечения насоса.

6.2.1.4 При прокладке напорных пульпопроводов радиусы поворота должны быть не менее 3 — 6 диаметров труб. На поворотах с углом более 30° пульпопроводы и водоводы должны быть закреплены. Все напорные пульпопроводы должны быть испытаны максимальным рабочим давлением.

Правильность укладки и надежность в работе трубопроводов оформляются актом, составляемым по результатам их эксплуатации в течение 24 ч рабочего времени.

6.2.1.5 Параметры разработки выемок и карьеров плавучими землесосными снарядами и предельные отклонения от отметок и габаритов, установленных в ППР, следует принимать по таблице 6.5.

| Производительность землесосного снаряда по воде, м3/ч | Наименьшая глубина разработки ниже уровня воды, м | Наименьшая толщина разрабатываемого под водой слоя, м | Наименьшая толщина защитного слоя грунта, м | Предельные отклонения, м | Предельный недобор до коренных (подстилающих) пород в карьере, м |

| песчаного | глинистого | по длине и ширине выемок; по дну и откосам (на каждой стороне выемки) | от проектной отметки защитного слоя | переработка дна каналов (в среднем) | |

| Св. |

Примечания 1 Для землесосных снарядов с удлиненным грунтозаборным устройством и с погружным грунтовым насосом при свободном всасывании предельные отклонения устанавливаются в ПОС. 2 При наличии в грунте крупных включений предельное переуглубление увеличивается при размере включений до 60 см — на 0,2 м, до 80 см — на 0,4 м, при более крупных включениях величина переуглубления устанавливается в ПОС.

3 Переборы по откосам и дну каналов, подлежащих креплению с откачкой воды, не допускаются. При разработке подводных выемок, расчисток, неукрепляемых каналов и каналов, укрепляемых каменной наброской в воду, недоборы по дну не допускаются. 4 При сложном рельефе подстилающих пород в карьерах величина предельного недобора должна уточняться в ПОС и ППР.

6.2.1.6 При разработке выемок средствами гидромеханизации состав контролируемых показателей, объем и методы контроля должны соответствовать указаниям таблицы 6.6.

Гидромеханизация

Гидромеханизированный способ, при наличии необходимых водных и энергетических ресурсов является одним из наиболее экономичных и эффективных способов выполнения земляных работ, объединяющий в единый производственный процесс разработку, транспортирование и укладку грунта.

Гидромеханизация как способ производства работ позволяет обеспечить максимальное качество выполнения земляных работ при минимальных трудозатратах.

Гидромеханизация землянных работ

Более того, гидравлическая укладка грунта обеспечивает необходимую плотность его в сооружении без дополнительных затрат на уплотнение, а так как при этом происходит отмыв глинистых и илистых частиц вместе с отработанной водой, то готовое земляное сооружение получается высокого качества. Следует отметить и тот факт, что данный способ производства земляных работ соответствует предъявляемым требованиям по экологической безопасности.

Помимо вышеуказанных особенностейгидромеханизированные работы имеют следующие преимущества:

- низкая энергоемкость с пересчетом на условное топливо;

- ускоренный процесс осадки сооружения на слабом основании в связи с более высокими нагрузками в процессе намыва;

- возможность попутного, в процессе укладки, фракционирования грунта за счет естественного разделения;

- возможность разработки, как обводненных карьеров, так и сухих (гидромониторно – землесосным способом) и, следовательно, возможность разработки выемок крупных котлованов, каналов без осушительных и водопонизительных работ;

- возможность подачи грунта с большей интенсивностью на ограниченные площади и труднодоступные для автотранспорта участки сооружений, например в узкие каньоны, пазухи сооружений и др.;

- не требуется строительство подъездных автодорог от карьеров к месту строительства сооружения;

- значительное снижение отвода площадей под карьеры за счет глубины их отработки.

Земснаряды АО «Сибгидромехстрой» работали в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской и Свердловской областях, Алтайском и Красноярском краях, Ханты-Мансийском автономном округе, республике САХА (Якутия).

Накопленный опыт, а также мощная материально-техническая база позволяют применять гидромеханизацию для успешного решения следующих задач:

- намыв земляного полотна автомобильных и железных дорог, плотин, подходов к мостам, площадок под промышленное и гражданское строительство;

- обустройство нефтегазовых месторождений;

- строительство судоходных и оросительных каналов, акваторий портов, углубление дна рек, очистке водоемов;

- добыча сапропелей;

- замыв оврагов, низин;

- намыв площадок над вредными захоронениями и местами складирования отходов;

- намыв дамб и пляжей для защиты берегов от размыва;

- возведение дамб золо- и шлакоотвалов, перекачка золошлаков, хвостохранилищ;

- вскрышные работы на месторождениях полезных ископаемых;

- добыча и классификация нерудных строительных материалов и железнодорожного балласта из обводненных месторождений;

- получение формовочных и стекольных песков;

- обустройство мест отдыха, создание искусственных водоемов, пляжей.

Кроме отечественных земснарядов, с электрическим и автономным приводом разной производительности, в работе используются финские многофункциональные землесосные снаряды WaterMaster Classic III и Classic IV, Classic V позволяющие выполнять земляные работы, которые раньше были либо очень трудозатратны и экономически не выгодны, либо просто невозможны.

Предлагаемое к работе оборудование содержит следующие навесные элементы: гидравлический экскаватор, землесос с фрезой, грабли, вибропогружатель шпунта и свай.

С приобретением этих земснарядов мы полностью закрыли любые потребности рынка в гидронамывных земляных работах, а именно:

- дноуглубительные и очистные работы на мелких реках, озерах, каналах, прудах, любых остальных водоемах;

- землечерпательные работы в невозможных для других машин условиях (заболоченная местность, мелководье, береговые линии, водохранилища);

- строительство причальных стенок для катеров и яхт;

- подготовка и облагораживание берега водоема;

- уборка кустарника, водорослей, любой растительности;

- расширение акватории;

- устройство лодочных и катерных каналов или их углубление;

- создание искусственных островков;

- создание заводей для рыборазведения.

Оборудование гидромеханизации земляных работ

Общие сведения.

Гидромеханизация – особый способ производства земляных работ, при котором разработка, транспортирование и укладка грунта осуществляются при помощи воды.

Гидромеханизация основана на свойстве быстродвижущейся воды размывать грунт и переносить его во взвешенном состоянии к месту укладки, где вследствие уменьшения скорости вода теряет несущую способность и частицы грунта оседают.

Этим способом в гидротехническом строительстве возводят платины, дамбы и насыпи, разрабатывают котлованы под различные гидромеханические сооружения, каналы, углубляют водоемы, добывают песчано — гравийные материалы.

Рис.12.1 Общая схема гидромониторной разработки грунта: 1 – источник водоснабжения; 2 – водозаборное устройство; 3 – насосная станция; 4 – напорный водопровод; 5 – гидромонитор; 6 – забой; 7 – размытый грунт (пульпа); 8 – зумпф (колодец для сбора пульпы); 9 – пульповсасывающее устройство; 10 – грунтовой насос; 11 – пульповод; 12 – участок укладки пульпы (карта); 13 – осевший грунт; 14 – осветленная вода; 15 – шандорный колодец для отвода осветленной воды; 16 – лоток для сброса осветленной воды.

Различают два способа гидромеханизации земляных работ: гидромониторный и землесосный.

При гидромониторном способе разработка грунта осуществляется его размывом высоконапорной струей воды, формируемой и направляемой в забой 6 гидромонитором 5 (рис. 12.1). Требуемое давление воды создается водяным насосом 3, которая по напорному трубопроводу 4 подается к гидромонитору 5. Забор воды осуществляется из водоема через водозаборное устройство 2. Размытый грунт вместе с отработавшей водой – пульпа 7 – стекает в специальное углубление (зумпф) 8, откуда грунтовым насосом 10 через пульповсасывающее устройство 9 нагнетается в трубопровод–пульпопровод 11 и предварительно обвалованные участки – карты 12.

Вследствие падения скорости движения пульпы взвешенные частицы грунта 13 оседают, а осветленная вода 14 через шандорный колодец 15 и лоток 16 отводится для сброса или повторного использования.

Рис.12.2 Общая схема земснарядной разработки грунта: 1 – забой; 2 – рыхлитель; 3 – всасывающее устройство; 4 – водоем; 5 – понтон; 6 – грунтовой насос; 7 – двигатель грунтового насоса; 8 – напорный пульповод; 9 – свайный аппарат; 10 – поплавки для удержания пульповода; 11 – сухопутная часть пульповода; 12 – карта; 13 – осевший грунт; 14 – осветленная вода; 15 – шандорный колодец; 16 – лоток для сбора осветленной воды

При землесосном способе разработки подводных грунтов применяют плавучие, землесосные установки (землеснаряды) (рис.12.2). Плотные подводные грунты в забое 1 разрабатывают механическим способом с применением рыхлителей 2, а их транспортирование по всасывающему трубопроводу 3, напорному пульпопроводу 8 и сухопутной части пульпопровода 11, осуществляют грунтовым насосом 6, приводимым двигателем 7, расположенным на понтоне 5. Укладка грунта производится (позиции 12-18) также, как и при гидромониторном способе.

Для удержания земснаряда на рабочем месте в водоеме 4 служит свайный аппарат 9.

Гидромеханический способ разработки грунтов отличается высокой эффективностью и производительностью, особенно при массовых объемах земляных работ.

Однако для его реализации требуется большое количество воды, в связи с чем он применим для разработки грунтов вблизи водоемов, с береговых урезов и со дна водоемов. Кроме того, способ гидромеханизации применим не для всех грунтов. Плохо поддаются такой разработке грунты, содержащие большое количество камней, а также плотные глинистые.

Гидромониторы

Гидромониторы – устройства, предназначенные для формирования высоконапорной водяной струи.

Они превращают потенциальную энергию воды, подаваемой по напорному трубопроводу, в кинетическую энергию струи и направляют ее в нужную точку забоя.

Гидромониторы различают по способу управления (ручные и дистанционные), по подвижности (переставные и самоходные); по дальности действия (дальнего и ближнего действия), по напору воды (низконапорные с давлением до 1,2 МПа и высокомоторные с давлением более 1,2 МПа) .

Чтобы подавать водяную струю в разные точки забоя, в современных конструкциях гидромониторов предусмотрена возможность кругового поворота ствола в горизонтальной плоскости, а в вертикальной – на угол 45-750.

Рис.12.3 Конструктивная схема гидромонитора

Гидромонитор (рис. 12.3) состоит из нижнего колена 1, установленного на салазках 7, и верхнего колена 2, соединенного с нижним подшипниковым полноповоротным устройством Ι, уплотненным манжетой 6. Ствол 4 с насадкой 5 на конце соединен с верхним коленом шаровым шарниром 3 с сальниковым уплотнением для поворота в вертикальной плоскости. Для компактного формирования струи насадка сужается к выходному концу, а для направления струи без ее вращения внутренняя поверхность ствола имеет продольные ребра.

Гидромониторы питают водой с помощью насосных установок, состоящих из двух или более центробежных насосов.

Вода поступает по напорному трубопроводу, присоединенному к фланцу нижнего колена 1.

Эффективность работы гидромонитора зависит от размывающей способности струи, характеризуемой давлением на забой, зависящим от ее давления из насадки, площади поперечного сечения последней, расстояния от насадки до забоя.

Производительность гидромонитора по воде определяют через расход:

где μ – коэффициент расхода, μ = 0,9- 0,93; w – площадь поперечного сечения насадки, м2; g – ускорение свободного падения; Н – напор у насадки, м.

Для определения производительности по грунту используют нормы требуемого количества воды для размыва данного грунта.

Источник