- Traditio

- Право собственности

- Содержание права частной собственности

- Развитие института права собственности в Риме

- Общая характеристика способов приобретения права собственности

- Производное приобретение

- Первоначальное приобретение

- 5.1. Захват бесхозной вещи (accupatio rei nullius)

- 5.2. Приобретение права собственности по давности владения

- 5.3. Спецификация (переработка вещей)

- 5.4. Соединение и смешение вещей

- Утрата права собственности

- Право общей собственности (сособственность)

- Защита права собственности

Traditio

Traditio, или передача вещи, была важнейшим и единственным деривантным (производным) способом приобретения по предписаниям jus gentium. В римском праве traditio служила способом приобретения квиритской собственности на res nес mancipi и бонитарной собственности на res manci pi.

Не всякая traditio, или передача вещи, представляла собой способ приобретения собственности. В римском праве существовало много случаев передачи, при которых устанавливалась не собственность, а только лишь естественное (detentio) или правовое владение (possessio civilis). Лишь передача, при которой были выполнены специальные условия, действовала как приобретение собственности.

В traditio должны были существовать два субъекта: отчуждающий вещь (tradens) и приобретатель вещи (accipiens). В связи с тем, что traditio была способом приобретения собственности по предписаниям jus gentium, право- и дееспособными субъектами при этом выступали не только римские граждане, но и другие свободные жители римского государства, правомочные заключать имущественные сделки по jus gentium.

Если traditio выступала как способ приобретения собственности, субъектам требовалось прийти к согласию о том, что собственность переносится одним лицом (tradens, или отчуждающий) на другое (акципиенса, или приобретателя), (animus dominii transferendi), а приобретатель принимает эту вещь в собственность (animus dominii adqirendi). (235) Если tradens и accipiens не приходили к взаимному соглашению, traditio не имела транслятивного характера.

Согласие траденса и акципиенса должно было быть основано на неком правовом основании, обязывающим траденса перенести право собственности на акципиенса и уполномачивающим акципи-енса требовать у траденса в собственность его вещь. Причины, на основании которых отчуждающие должны были передать вещи в собственность приобретателей, а приобретатели требовать передачи предмета, были различными: договор купли-продажи (рriо emptore), договор приданого (pro dota), договор дарения (pro donate), наследства (pro hedere), легат (pro legato) и т. д. Все эти причины назывались titulus или causa traditiones (justa causa traditiones). Когда традиция совершалась без какой-либо транслятивной причины (без какой-либо причины, обязывающей траденса вещи передать ее в собственность акципиенсу), традиция воспринималась или как traditio, по которой устанавливается владение, или как traditio sine causa. В таком случае траданс имел право требовать возвращения своей вещи. (236) Предметом транслятивной традиции в старом праве были лишь res пес mancipi. Co времени, когда преторы создали правила защиты лиц, принявших некую вещь из группы res mancipi путем traditio, предметом традиции стали все вещи in commercio, если были материальными. (237) С тех пор, традиция служила способом приобретения квиритской собственности на res пес mancipi, разумеется, если субъектами традиции были перегрины, она приводила лишь к dominium no jus gentium. Для традиции, проводящейся дееспособными субъектами, на основании правомерной причины (causa justa) соглашающихся отчуждать и принимать в собственность вещь, чтобы действительно привести к приобретению собственности, кроме требования материальности вещи, было необходимо, чтобы отчуждаемый предмет находился в собственности отчуждающего, или траденса. Никто не мог передать право собственности на предмет, не являющийся его собственностью: nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse habet. (238)

Наконец, для правомерной традиции, как способа приобретения собственности требовалось совершить акт передачи. В древнеримском праве акт передачи выступал в форме сделки с res пес mancipi (побочными движимыми вещами): вещь должна быть передана «corpore et tactu». Акципиент получал собственность, когда сдвигал предмет с места (loco moveri). (239) Между тем, когда в последние века республики и земля передавалась путем традиции, больше не требовалось перемещать вещь. Для традиции земли требовалось «omnes glebas circumambulare» — обход всех частей земли. (240) Позднее не требовалось и этого. Достаточно было ступить на землю, чтобы подтвердить, что весь участок переходит к акципиенту, или с какого-нибудь более высокого места обозреть весь участок земли. Когда возобладало мнение, что физический контакт не является необходимым элементом традиции, возникли особые виды традиции, применяющиеся как для движимого, так и для недвижимого имущества: traditio brevi manu, traditio longa manu, constitutum possessorium.

Traditio brevi manu применялась в случае, когда прежний держатель вещи, на основании некой транслятивной причины, получал право и далее сохранять вещь в своей собственности. В этом случае не было необходимости совершать традицию. Сам факт владения предметом, следующий из транслятивного титула, заменял акт передачи.

Traditio longa manu, или символическая передача, существовала, когда отчуждающий вещи вместо предмета, который требовалось передать, передавал приобретателю некий символ предмета или каким-нибудь символическим действием демонстрировал, что отрекается от своего права собственности и переносит его на приобретателя. Это случалось, когда собственник вместо введения покупателя во владение предметом, передавал ему ключи как символ власти над купленным домом, или когда с возвышения обозначал границы имения с целью показать приобретателю, что все это находится в его власти. (241).

Constitutum possessorium представлял собой обратный случай traditio brevi manu. Только прежний собственник утрачивал собственность, но, по соглашению с приобретателем, и далее продолжал владеть вещью. Constitutum possessorium обладал действием двойной традиции: традиция транслятивной природы, по которой прежний собственник передавал вещь приобретателю, и другая традиция — без транслятивного действия, по которой приобретатель вещи передавал вещь прежнему собственнику, но на основании некоего акта, не обладающего транслятивным действием (аренда, пользование и т. д.)

Традиция, при которой были выполнены все предписанные условия, действовала как способ приобретения собственности. Когда при Юстиниане были отменены отличия между res mancipi и res пес mancipi, традиция служила единственным деривантным способом приобретения частной собственности, называемой plenum jus или plena in re potestas.

Источник

Право собственности

Содержание права частной собственности

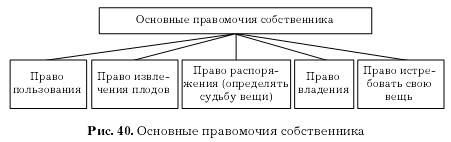

Право собственности является наиболее обширным по объему правом на вещи. Римские юристы не создали точного определения права собственности, но определили основные правомочия собственника (рис. 40). Собственнику принадлежало jus utendi (право пользования вещью), jus fruendi (право извлечения плодов, доходов), jus abutendi (пpaвo pacпоряже ния). К этим элементам содержания права собственности позже было добавлено ius passidedi (право владеть вещью), jus vindicandi (пpaвo истребовать вещь из рук каждого ее фактического обладателя, безразлично — владельца или держателя).

Однако перечень отдельных правомочий собственника не является и не может быть исчерпывающим. Принципиальный взгляд римских юристов на право частной собственности таков, что собственник имеет право делать со своей вещью все, что ему прямо не запрещено законом.

Отсюда следует, что при всей его широте право собственности не является абсолютно неограниченным. С древнейших времен был установлен ряд законных ограничений права собственности, главным образом на недвижимость (Законы XII Таблиц).

Развитие института права собственности в Риме

Индивидуальной собственности отдельного гражданина исторически предшествовала общественная собственность племени, родового объединения, семьи.

В развитии римского права особенно большое значение имело право собственности на землю.

В республиканский период одновременно существовали и государственная, и общинная, и частная собственность на землю.

Для обозначения права собственности в Риме пользовались термином dominium. Термин dominium обычно дополняется словами ex jure Quiritium, т. е. по праву квиритов, римских граждан; этим добавлением обозначали, что право собственности (главным образом на землю) первоначально принадлежало римскому народу, а затем в виде права частной собственности римским гражданам. Право квиритской собственности было недоступно для перегринов и не распространялось на провинциальные земли.

Земли вокруг Рима, а затем вообще италийские земли, равно как рабы и скот, служившие для обработки участков, были наиболее ценными в хозяйстве римского крестьянина, были его основными средствами производства. Названные важнейшие вещи носили наименование res manсipi (“захватить своей рукой”, “взять рукой”).

Другие вещи, кроме перечисленных, назывались res nес mancipi. Практическое значение этого деления вещей состояло в том, что приобретение права собственности на вещь, принадлежащую к числу res mancipi, не могло происходить путем неформальной передачи такой вещи собственником другому лицу.

Для этой цели требовалось либо совершение манципации, т. е. торжественного обряда, предполагавшего наличие передаваемой вещи или ее символа и состоявшего в произнесении особых формул в присутствии пяти свидетелей и весовщика, либо in jure сеssiо (буквально “уступка на суде”), т. е. посредством мнимого судебного спора.

В современном праве мансипация заменена нотариальным удостоверением сделки.

Во времена абсолютной монархии различие res mancipi и res neс mancipi отпало. Составители кодификации Юстиниана даже произвели соответствующие изменения классических текстов; например, слово mancipatio заменили словом traditio, что значило “неформальная передача вещи”.

Когда римское общество утратило прежний патриархальный характер, а хозяйственная жизнь стала более развитой, оборот более оживленным, подвижным, соблюдение сложных форм манципации и in jure cessio стало крайне затруднительным. Нередки стали такие случаи, когда вещь передавалась отчуждателем (например, продавцом) приобретателю (покупателю) без соблюдения процедуры. Однако по цивильному праву получалось, что, поскольку не проводились ни манципация, ни in jure cessio, вещь (несмотря на ее передачу и даже несмотря на уплату приобретателем покупной цены) продолжала оставаться в собственности отчуждателя (продавца).

Такое положение не соответствовало принципам действующего права, так как приводило к тому, что продавец, получивший за проданную и переданную вещь ее цену, мог истребовать вещь обратно от покупателя. Возможность такого результата нарушала прочность деловых отношений, вселяя неуверенность и подрывая стимулы к совершению приобретательных сделок.

Положение было исправлено без отмены требования сложных формальных способов приобретения res mancipi, в порядке регулирования претором защиты частных прав. Именно в тех случаях, когда отчуждатель вещи, не смущаясь тем, что он сам эту вещь продал и передал приобретателю, предъявлял, опираясь на сохранившееся за ним формально право квиритской собственности, свой собственнический иск (виндикацию) об истребовании вещи, претор по просьбе приобретателя вещи (ответчика) приходил к последнему на помощь. Претор включал в формулу иска экспенцию, что вещь должна быть присуждена истцу лишь при том условии, если она не была им продана и передана ответчику; поэтому такая экспенция называлась exceptio rei venditae et traditae; другое ее название exceptio doli, т. e. возражение на то, что истец, предъявляя свою виндикацию, поступает недобросовестно.

Таким образом, претор защищал приобретателя вещи от виндикационного иска собственника. Однако положение приобретателя продолжало оставаться непрочным; он мог утратить вещь при таких обстоятельствах, что защитить свои интересы в порядке владельческого интердикта было невозможно, а собственнического иска он предъявить не мог, так как по цивильному праву собственником оставался отчуждатель вещи. Поэтому приобретателю, не оформившему приобретения права собственности, преторский эдикт предоставил особый иск — actio in rem Publiciana. B формуле этого иска претор предлагал судье удовлетворить иск, если окажется, что, провладев вещью установленный давностный срок, ответчик стал квиритским собственником данной вещи, т. е. в формулу вводилась фикция (как будто истец провладел давностный срок), следовательно, этот иск являлся одним из примеров actio ficticia.

Actio Publiciana в этом случае давалась против любого лица, у которого оказывалась вещь (абсолютная защита).

Разумеется, если вещь попадала во владение квиритского собственника и приобретателю приходилось предъявлять свою actio Publiciana к квиритскому собственнику, последний выставлял против иска ссылку на свое квиритское право (ехсерtiо insti domini). Однако претор обессиливал это возражение, давая истцу реплику, что “вещь продана и передана”.

В итоге оказывалось, что лицо, приобретшее вещь без соблюдения требуемых формальностей, получало всестороннюю защиту как в случаях, когда ему приходилось выступать в качестве ответчика, так и в тех случаях, когда он должен был выступать истцом. Вследствие этого, хотя приобретатель вещи (при указанных выше обстоятельствах) и не становился собственником, вещь прочно закреплялась в его имуществе, in bonis; отсюда пошло обозначение данного отношения термином “бонитарная” (иначе — преторская) собственность.

Параллельно с развитием бонитарной собственности возник особый институт (в конце республиканского периода) — право собственности перегринов (получивших особые иски в эдикте praetor peregrinus) и право собственности на земли в провинциях.

Различие права собственности квиритов и перегринов стиралось по мере слияния jus civile и jus gentium; различие права собственности на италийские земли и земли в провинциях теряло свое значение в связи с представлением ius Italicum провинциальным городам, с одной стороны, и с распространением земельного налога (vectigal), первоначально взимавшегося только с провинциальных земель, на земли италийские, с другой стороны.

Общая характеристика способов приобретения права собственности

Факты, с наступлением которых лицо приобретает право собственности, называются способами приобретения права собственности (modus aсquirendi), a те юридические факты (особенно сделки), которые служат основанием для приобретения права собственности, называются титулом приобретения (titulus acquirendi).

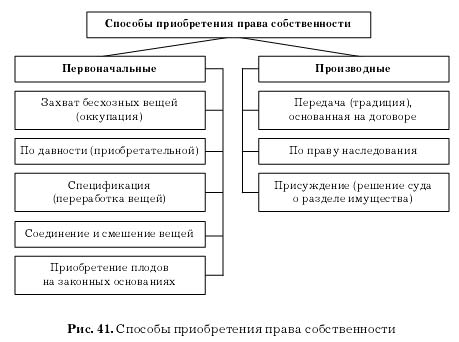

Способы приобретения права собственности делятся на первоначальные и производные (рис. 41). Первоначальным называется такой способ приобретения, при котором право приобретателя устанавливается независимо от предыдущего права на данную вещь. К этой категории относятся прежде всего такие способы приобретения, с помощью которых приобретается вещь, никому не принадлежащая (захват бесхозных вещей), а затем и такие, которые предполагают, что у приобретаемой вещи есть собственник, но право приобретателя возникает совершенно независимо от предыдущего права (приобретения по давности владения).

При производном способе приобретения право приобретателя основывается на праве предшествующего собственника, выводится из его права.

Практическое значение различия первоначальных и производных способов приобретения состоит в том, что при производном способе (право передается одним собственником другому) получает применение правило: “Никто не может передать другому больше прав, чем имел бы сам”. При первоначальном приобретении права собственности нет “праводателя”, ограниченность правомочия которого могла бы отразиться на содержании права приобретателя.

Производное приобретение

Важнейшим и наиболее распространенным способом приобретения права собственности была передача вещи (traditio). He всякая передача вещи вела к переходу права собственности. Когда собственник отдавал свою вещь на хранение, в пользование, в заклад, он также совершал передачу, но в этих случаях передача не сопровождалась переходом права собственности.

Римское право разграничивало обязательственный договор об отчуждении вещи (куплю-продажу) и само отчуждение в смысле перехода права собственности (передачу вещи). Тгаditiо, или передача вещи, была договором, так как предполагала соглашение между передающим вещь и принимающим, но договором, имеющим вещно-правовые последствия — переход права собственности. Если в этом отношении воля передающего и воля принимающего не соответствовали одна другой, traditio не могла привести к переходу права собственности от одного лица к другому.

Traditio (традиция) — передача одним лицом другому фактического владения вещью с целью передачи права собственности на эту вещь. Таким образом, traditio как способ приобретения права собственности предполагала следующие элементы:

а) переход владения вещью к приобретателю по воле отчуждателя;

б) так называемую легитимацию на передачу, т. е. право передающего вещь на еe отчуждение; такое право формально принадлежит собственнику, но уполномочен на отчуждение иногда и не собственник (залоговый кредит);

в) соглашение сторон о том, что владение вещью передается для перенесения права собственности на передаваемую вещь;

г) не должно быть запрещения для передающего вещь отчуждать ее (например, такое запрещение было установлено для мужа в отношении отчуждения земельного участка, полученного им в приданое за жену).

Первоначальное приобретение

5.1. Захват бесхозной вещи (accupatio rei nullius)

В римском праве существовало правило, что вещь, не изъятая из оборота, но и не имеющая собственника, поступает в собственность того, кто первый ее захватит, primo оссuраnti (первому захватившему), с намерением присвоить ее себе. Путем такого захвата можно было приобрести право собственности на вещи, которые вообще еще не имели собственника (дикие животные, рыбы в реке и т. п.), а также на вещи, брошенные собственником (т. е. вещи, от которых собственник отказался). Брошенные вещи не следует смешивать с вещами потерянными и спрятанными. В каком случае надо признать вещь брошенной, в каком потерянной или спрятанной, решается на основании всех обстоятельств каждого конкретного случая. Если лицо находит рваную одежду, разбитую вазу и т. п., то оно вправе считать найденные вещи выброшенными; если же оно замечает какую-то более или менее ценную вещь и нет основания предполагать, чтo вещь выброшена собственником, то следует считать, что вещь потеряна. Если лицо, нашедшее потерянную вещь, захватило ее себе, это приравнивалось по римскому праву к краже. Нашедший вещь обязан был принять меры к отысканию ее собственника. Все расходы, связанные с хранением вещи и отысканием собственника, нашедший вправе был перелагать на последнего, но специального вознаграждения за находку римское право, в отличие от современного, не предусматривало.

Спрятанные вещи вообще продолжали находиться в собственности того лица, которому они принадлежали до этого.

Но если вещи спрятаны так давно, что установить и отыскать их собственника невозможно, они признавались кладом (thesaurus). В древнем римском праве клад рассматривался как составная часть вещи, в которой он спрятан (обычно земли), а потому принадлежал ее собственнику. Начиная со II в. н. э. для поощрения отыскания кладов (и, следовательно, включения спрятанных имуществ в оборот), клад стал признаваться принадлежащим наполовину собственнику земли, в которой клад открыт, а наполовину — лицу, открывшему клад.

5.2. Приобретение права собственности по давности владения

Если лицо получает вещь в свое владение добросовестно, оно имеет основание считать себя собственником. Однако даже при добросовестном вступлении во владение возможно отчуждение вещи, если право собственности принадлежит другому лицу и если это последнее лицо предъявляет иск об изъятии вещи и доказывает на суде свое право собственности. В этом случае добросовестному владельцу приходится отдавать вещь.

Однако если в течение определенного, предусмотренного законом срока иск об изъятии вещи не предъявлялся, то целесообразность требовала, чтобы положение добросовестного владельца получило окончательное закрепление. Провладев вещью в течение установленного (давностного) срока, владелец превращался в собственника.

Таким образом, приобретательная давность — это способ приобретения права собственности, который сводится к признанию собственником лица, фактически провладевшего вещью в течение установленного законом срока и при наличии определенных условий.

В классическом праве институт приобретательной давности имел двойственный характер на почве различия jus civile и jus gentium. В jus civile приобретательная давность (usucapio) признавалась еще в эпоху Законов XII Таблиц. Сроки владения в ту пору были установлены очень короткие (для земельных участков — два года, для остальных вещей — один год); условия приобретения были простые: кроме факта владения требовалось только, чтобы вещь не была краденой.

В провинциальном эдикте появился другой вид давности, longi temporis praescriptio, назначение которого состояло в том, чтобы распространить действие давности по субъекту на перегринов, по объекту — на провинциальные земли. Сроки этой новой давности были более продолжительны: 10 лет, если приобретающий по давности и то лицо, которому в связи с давностным владением угрожает утрата права, живут в одной провинции, и 20 лет, если эти два лица живут в разных провинциях.

Юстиниан объединил оба эти вида давности (usucapio и longi temporis praescriptio). Условия приобретения права собственности по давности в конечном итоге определялись следующим образом:

а) владение вещью;

б) добросовестность владения;

в) владение должно иметь законное основание, которое могло бы само по себе привести к приобретению права собственности, если бы не помешало этому какое-то внешнее препятствие: например, владение имеет в качестве законного основания куплю-продажу вещи, не делавшую покупателя собственником потому, что продавец сам не имел права собственности на вещь;

г) владение должно продолжаться в отношении движимых вещей три года, в отношение недвижимых — 10 или 20 лет;

д) необходима была способность вещи к приобретению по давности; такой способностью не обладают вещи, изъятые из оборота, краденые и некоторые другие.

5.3. Спецификация (переработка вещей)

Этим термином обозначается производство из определенного материала новой вещи (ваза, сделанная из металла, мебель из досок и т. п.). Если материал и труд принадлежат одному лицу, вопрос о праве собственности решался просто: новая вещь принадлежала тому же лицу. Но если труд по переработке приложен к чужому материалу, то классические юристы решали вопрос по-разному: одни (сабинианцы) признавали собственником вещи того, чей был материал; другие (прокулианцы) считали, что вещь должна принадлежать тому, кто ее сделал, с обязательством оплатить собственнику материала его стоимость.

В законодательстве Юстиниана вопрос был решен следующим образом: если, несмотря на переработку, вещь можно возвратить опять в первоначальный вид (например, изготовленную из металла вазу переплавить в слиток металла), вещь принадлежит собственнику материала; если же это невозможно (например, в случае изготовления мебели из досок), вещь поступает в собственность того, кто произвел спецификацию, но при условии его добросовестности и с обязательством вознаградить собственника материала в размере полученного обогащения.

5.4. Соединение и смешение вещей

Если какая-нибудь вещь присоединялась к другой вещи так, что превращалась в ее составную часть, она, в силу утраты самостоятельного существования, поступала в собственность того, кому принадлежала эта другая вещь. Например, бревно, использованное лицом, не имеющим на него права собственности, при произведении строительства, не составляло предмета отдельного права собственности, а принадлежало собственнику строения, причем последний обязан был возместить собственнику бревна двойную его стоимость.

Утрата права собственности

а) если вещь погибает физически (сломана, разбита) либо юридически (изымается из оборота);

б) если собственник отказывается от своего права;

в) если собственник лишается права помимо своей воли.

Право общей собственности (сособственность)

В некоторых случаях одна вещь принадлежит не одному, а нескольким собственникам вместе. Это отношение римские юристы называли communio (общность); в современном гражданском праве говорят о праве общей собственности, или сособственности.

Каждый из сособственников имеет долевое право собственности на всю вещь в целом; ему принадлежит, следовательно, не доля вещи, а доля права на вещь. Отказ от права собственности одного из участников приводил к тому, что права других расширялись.

Общая собственность осуществлялась всеми участниками совместно. Всякого рода изменения вещи или права на нее могли производиться только с общего согласия. Каждый из участников общей собственности имел право в любое время на раздел общей собственности.

Защита права собственности

Основное средство защиты права собственности — rei vindicatio, виндикационный иск. Этот иск предоставлялся собственнику для истребования вещи, владение которой им утрачено. Таким образом, в качестве истца в виндикационном процессе выступал собственник, не имеющий вещи, против фактического обладателя вещи как держателя, так и владельца ее.

Предметом иска могла быть вещь со всеми плодами и приращениями (rescum omni causa).

Виндикационный иск предполагал доказательство истцом своего права собственности. Ответчик мог задержать выдачу вещи, пока истец-собственник не возместит ему причитающейся суммы издержек, понесенных при хранении вещи.

Собственник вещи может нуждаться в защите и тогда, когда вещь остается в его фактическом владении, но кто-либо незаконным образом стесняет осуществление им своего права. Для того чтобы добиться отмены этих незаконных действий, собственник мог предъявить actio negatoria (иск, отрицающий право ответчика на совершение незаконных действий). Actio negatoria, так же как и виндикация, — иск абсолютный, т. е. предъявляемый против любого нарушителя права.

Источник