Опертого свода способ

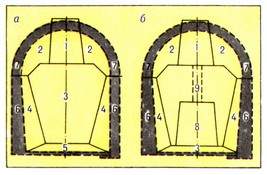

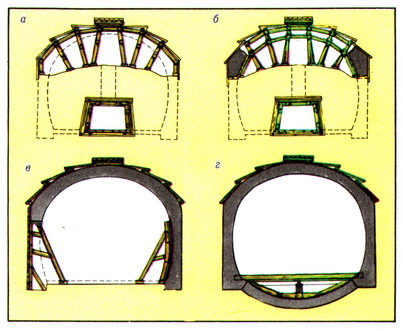

Различают две классические схемы опертого свода способа производства работ: одноштольневую и двухштольневую (рис. 1, а, б).

Одноштольневая схема обычно применяется при строительстве тоннелей небольшой длины (до 500 м) в необводнённых грунтах. По этой схеме первоначально проходят верхнюю штольню на всю длину тоннеля или на его части длиной 20-30 м с тем, чтобы начать работы по верхнему расширению (устройству калотты) одновременно в нескольких участках (кольцах). Количество таких участков принимают в зависимости от заданного темпа работ; длина каждого 6,5 м. Все работы по возведению свода обделки ведутся только со стороны верхней штольни, являющейся основной транспортной выработкой. Высоту верхней штольни задают с таким расчётом, чтобы после постановки кружал (для возведения свода) расстояние от их низа до подошвы штольни составляло не менее 1,7 м. Ширина штольни в свету обычно 1,8-2 м.

Реклама

В разработанных верхних участках (калоттах) возводят бетонный свод, опирая его пятами на породу. После того как бетон наберёт достаточную прочность, производят дальнейшую разработку тоннельного профиля: сначала ядра, а затем боковых частей (боковых штросс), разбивая их на участки в шахматном порядке (рис. 2).

При двухштольневой схеме (рис. 1, б) сначала проходят нижнюю штольню на всю длину тоннеля, а затем приступают к проходке верхней штольни. Наличие нижней штольни позволяет улучшить условия вентиляции выработок, облегчить работу подземного транспорта за счёт разделения грузопотоков, создать лучшие условия для постепенной разработки дополнительных участков по расширению тоннельного профиля, осушить верхние пласты пород, обеспечить более тщательную разведку горного массива и при необходимости своевременно внести изменения в рабочий проект.

Расширение верхней части тоннельного профиля осуществляют со стороны верхней штольни. Породу спускают в нижнюю штольню через сквозные воронки (фурнели), пробиваемые с интервалом 6,5-13 м по мере продвижения забоя. Высота нижней штольни принимается 2-2,25 м, ширина в свету 2-2,5 м. Закрепляют выработки деревянной или металлической арочной крепью. Разработка верхнего расширения тоннельного профиля ведётся через 1-2 кольца (с оставлением целика длиной 6-12 м) во избежание интенсивного развития горного давления и в целях соблюдения безопасности при производстве буровзрывных работ. Выемка породы под стены обделки ведётся отдельными столбами шириной 2-3 м в шахматном порядке. Первые участки боковых целиков разрабатывают под швами колец свода, располагая вертикальную ось участка по шву в своде. Во время разработки бокового участка пяты свода подкрепляются подкосами (рис. 3).

С внедрением в практику строительства высокопроизводительных крупногабаритных механизмов и облегчённых типов временной крепи (арочной, анкерной, набрызг-бетонной) шире применяется вариант опертого свода способа с опережающей калоттой, проходку которой ведут сплошным забоем с возведением свода (в зависимости от устойчивости грунтов) на удалении до 50-70 м от забоя либо после проведения калотты на всю длину тоннеля. Разработку штросс и подводку стен под забетонированные своды выполняют в обычном порядке.

Достоинства опертого свода способа: быстрое закрепление постоянной крепью кровли выработки и уменьшение её осадок, безопасность работ под готовым сводом. Основной недостаток — возможность неравномерных осадок, а также деформаций от бокового давления грунта, способных стать причиной появления трещин в бетоне и разрушения свода.

Источник

Проходка способом опертого свода

Способ опертого свода

Этот способ применяют при сооружении тоннелей в нескальных грунтах типа твердых глин, плотных суглинков, мергелей, доломитов, известняков с коэффициентом крепости fкр=l-4 (III, IV категорий), способных воспринять давление от пят свода обделки с учетом всех нагрузок, действующих на свод. Способ может быть также применен при неоднородном сложении грунтов, когда ниже пят свода расположены необводненные прочные грунты с коэффициентом крепости fкр>1, а сводовой части — менее прочные грунты.

Работы по этому способу могут выполняться по одной из следующих трех технологических схем: двухштольневой, одноштольневой и с опережающей калоттой.

При двухштольневой схеме (рис. 107) вначале проходят нижнюю направляющую штольню 1, из нее снизу вверх — фурнель 2 до внешнего контура свода, затем — верхнюю штольню 3, в обе стороны от которой раскрывают в определенной последовательности калотты 4 и бетонируют свод 5. После набора бетоном свода проектной прочности разрабатывают среднюю часть профиля — среднюю штроссу (ядро) б, а затем в шахматном порядке разрабатывают боковые штроссы 7 и бетонируют стены 8. На последнем этапе разрабатывают лотковую часть тоннеля и бетонируют обратный свод 9.

Нижняя штольня 1 (рис. 108, а) используется для транспортирования грунта и материалов и служит средством сообщения со стволом, в ней прокладываются все виды коммуникаций (сжатый воздух, вода, электроэнергия), создается возможность развития широкого фронта работ. Поэтому двухштольневую схему целесообразно принимать на протяженных тоннелях.

По окончании пробивки фурнели 2 проходят верхнюю штольню 5 и раскрывают калотту 6 (рис. 108,6) —выработку, предназначенную для возведения свода, раскрытую в поперечном направлении верхней части тоннеля и закрепленную временной крепью.

Раскрытие калотты начинают с установки в верхней штольне прогонов — лонгарин — двух верхних 4 (см. рис. 108, а) и двух нижних 5, между которыми подводят стойки. Лонгарины и стойки раскрепляют между собой распорами. Вся эта система носит название подхвата или унтерцуга, а верхние прогоны называют лон-гаринами первой пары.

Вслед за их установкой снимают боковые затяжки верхней штольни и ведут разработку забоя в направлении от штольни буровзрывным способом или отбойными молотками. Одновременно с проходкой крепят кровлю калотты марчеванами, забивая их с лонгарин первой пары. Разработав забой на 1 —1,5 м, под концы мар-чеван подводят вторую пару лонгарин 7 (по обе стороны от штольни) и раскрепляют их распорками и скобами с первой парой (см. рис. 108,6). Далее ведут разработку на третью и четвертую пары лонгарин, также раскрепляя их между собой. Таким образом получается жесткая система крепления, способная выдержать большое горное давление.

Рис. 107. Очередность проходческих работ при сооружении тоннеля двухштольневым способом опертого свода

Рис. 108. Технологическая последовательность раскрытия сечения тоннеля двухштольневым способом опертого свода:

а — проходка штолен; б — раскрытие калотты; в — бетонирование свода; г — подведение бетонных стен; д — бетонирование обратного свода

Длина калотты, т. е. протяженность раскрываемого участка вдоль штольни, зависит от геологических условий и принимается обычно в пределах 3-6 м. При значительном горном давлении длина калотты может быть сокращена до 2 м. Калотты раскрывают не последовательно одна за другой, а с оставлением между ними целиков породы для того, чтобы предохранить выработку от развития горного давления. Целики принимают равными длине одной или двух калотт.

Закончив раскрытие калотты, устанавливают кружала 9 (рис. 108, в), которые собирают из отдельных косяков — досок, соединенных друг с другом гвоздями и болтами. Толщина кружал 15— 21 см, толщина досок, применяемых для кружал, 5-7 см.

Кружала устанавливают в своде тоннеля на лежнях 8 с дополнительным раскреплением подкружальными стойками 10 и клиньями. В зависимости от принятой длины калотты одновременно устанавливают несколько кружал. Расстояние между кружалами в среднем равно 1 —1,5 м. Чтобы кружала не перекашивались, их между собой раскрепляют распорками. Под действием нагрузки кружала дают осадку. Для того чтобы обеспечить заданное внутреннее сечение тоннеля, кружала устанавливают с некоторым строительным подъемом (на 5-7 см выше внутреннего очертания свода). После установки кружал устраивают опалубку из досок толщиной 5 см, шириной 20 см, укладываемых плотно одна к другой по поверхности кружал и приступают к бетонированию.

По мере бетонирования свода лонгарины перекрепляют на кружала с помощью коротких стоек 11 (мальчиков), в некоторых случаях эти стойки делают из железобетона и оставляют в своде. Трубопроводы для подачи бетона прокладывают с наименьшим количеством колен, так как каждый поворот трубопроводов создает дополнительное сопротивление движению бетона, равное сопротивлению 10-метрового прямого участка.

После достижения бетоном 75% прочности от проектной марки бетона кружала и опалубку свода снимают (их используют несколько раз). При длинных тоннелях экономически выгодно применять инвентарную сборно-разборную опалубку и металлические кружала.

Когда бетонирование свода закончено полностью, приступают к разработке средней части сечения тоннеля, называемой ядром 12 (рис. 108, г). Под пятами свода оставляют уступы 13 (бермы) шириной 0,5-0,6 м. Ядро разрабатывают последовательно лобовым забоем, одновременно разбирая крепление нижней штольни.

Вслед за ядром делают боковые заходки под стены тоннеля шириной 2-3 м, располагая их в шахматном порядке. Под пяты свода устанавливают подкосы 14, на которых укрепляют лекала для опалубки стен. Целики между заходками не разрабатывают до тех пор, пока бетон стен не приобретает проектную прочность. Наиболее ответственна укладка бетона под самые пяты свода (замок), который бетонирчуют жестким бетоном после твердения бетона стен. Появляющийся усадочный шов между пятой свода и верхней частью стены необходимо полностью заполнить цементно-песчаным раствором. Оставление незаполненных швов может вызвать посадку свода.

Рис. 109. Очередность работ по сооружению тоннеля од-ноштольневым способом опертого свода

Стены тоннеля до бетонирования лотка раскрепляют между собой расстрелами 17 (рис. 108, д), которые устанавливают через 1 —1,5 м. В конце проходки выбирают породу из лотка тоннеля, бетонируют обратный свод 16 и выравнивают его поверхность по лекалу, не снимая расстрелов и откаточных путей.

Одновременно разрабатывают 3-6 м лотка.

Окончив бетонирование тоннеля, за обделку через пробуренные в ней скважины 15 нагнетают цементно-песчаный раствор.

Одноштольневая схема способа опертого свода применяется при сооружении тоннелей небольшой протяженности в сухих устойчивых породах. Работы ведут в такой последовательности (рис. 109); из подходной выработки проходят верхнюю штольню 7, разрабатывают калотту 2 и бетонируют свод 3. После снятия опалубки свода разрабатывают среднюю штроссу (ядро) 4, затем небольшими заходками в шахматном порядке разрабатывают боковые штроссы 5 и бетонируют стены 6. После бетонирования стен разрабатывают породу в лотке 7 и бетонируют обратный свод 8.

Достоинством одноштольневого способа опертого свода является то, что раскрытие калотт происходит в ненарушенных породах, что в городских условиях имеет особо важное значение. Недостатком способа являются более сложные условия организации работ. Для создания лучших условий транспортирования породы и материалов верхнюю штольню делают более высокой, чем обычно. В остальном технология работ по раскрытию калотт и подведению стен и обратного свода аналогична описанной при двухштольневом способе.

Схема с опережающей калоттой применяется при сооружении тоннелей способом опертого свода в устойчивых грунтах, позволяющих произвести раскрытие тоннельного профиля более крупными частями без предварительной проходки штолен и последующего поперечного раскрытия калотт. Такую схему применяют у стволов в местах рассечек на горизонтальные выработки, при проходке рудничных дворов, камер дренажных перекачек и других выработок (рис. 110).

Работы начинают сразу с проходки калотты, закрепляемой типовой металлической арочной крепью, затем на некотором расстоянии от забоя бетонируют свод обделки. После набора бетоном прочности не ниже 75% от проектной разрабатывают среднюю и боковые штроссы и подводят стены и. обратный свод.

Рис. 110. Схема организации работ при способе опертого свода с опережающей калоттой:

а — без нижней транспортной штольни: б — с нижней транспортной штольней; 1-5 — очередность работ; lк — длина калотты

Эта схема отличается от рассмотренных выше организацией работы по сооружению сводовой части тоннеля. При раскрытии калотты на все сечение применяют временную типовую металлическую арочную крепь с анкерами (рис. 111), а для бетонирования — переставную или передвижную инвентарную металлическую опалубку. Широкий фронт работы в забое позволяет вести разработку грунта не двумя-тремя молотками, а четырьмя — шестью или применять для этих целей стреловые комбайны. При буровзрывном способе вместо ручных перфораторов применяют буровые машины. Для погрузки грунта по фронту забоя могут быть поставлены две погрузочные машины.

Применение типовой металлической крепи и инвентарной опалубки в сочетании с широкой механизацией работ позволяет значительно повысить темпы проходки тоннеля. Разработку нижней части профиля и подведение стен ведут по описанной выше технологии.

Рис. 111. Закрепление калотты анкерной крепью:

1 — анкеты; 2 — подхваты анкера; 3 — металлические кружала подхватов; 4 — деревянная затяжка

Источник