Технология проведения канав бульдозерами

Бульдозеры применяют для строительства полотна автомобильных дорог, сооружения плотин, дамб, рытья котлованов, канав, траншей, валки деревьев, корчевки пней, срезки и уборки кустарников, мелколесья, уборки валунов и др.

Бульдозеры-рыхлители могут использоваться как на указанных выше работах, так и при рыхлении смерзшихся и прочных грунтов.

Существенное влияние на результаты работы бульдозеров оказывает схема их движения в рабочем цикле. Наиболее распространенной является челночная схема, при которой перемещение грунта производится при движении бульдозера передним ходом, при заднем ходе бульдозер совершает холостой ход.

Технические характеристики некоторых типов бульдозеров приведены в табл. 36.

Каждая модель бульдозера имеет индекс, к примеру ДЗ-54С. Первые буквы обозначают группу машин, цифры – порядковые номера регистрации модели, буквенные обозначения А, Б, В, Г и т.д. после цифр – модернизацию машин, а буквы С или ХЛ – северное исполнение, цифра 1 в конце (например, ДЗ-130А-1) – наличие автоматического управления.

– по назначению – общие и специальные (подводные, подземные, толкачи и пр.);

– по тяговому усилию – малогабаритные (класс до 0,9, мощность 18,5 – 37 кВт); легкие (класс 1,4 – 4, мощность 37 – 96 кВт); средние (класс 6 – 15, мощность 103 – 154 кВт); тяжелые (класс 25 – 35, мощность 220 – 405 кВт); сверхтяжелые (класс свыше 35, мощность 150 кВт и более);

– по типу ходовой части – гусеничные и пневмоколесные;

– по конструкции рабочего органа – с неповоротным и поворотным отвалами;

– по форме рабочего органа − прямой, полусферический и сферический;

– по назначению рабочего органа – землеройный, скальный, снежный;

– по типу управления рабочим органом – с механическим (канатно-блочным) и гидравлическим управлением.

Без предварительного рыхления бульдозер особенно эффективен при разработке сухих пород до IV категории крепости по буримости. Рельеф местности существенно ограничивает область применения бульдозеров. При углах наклона выше значений, указанных в их инструкциях, бульдозеры применять запрещается.

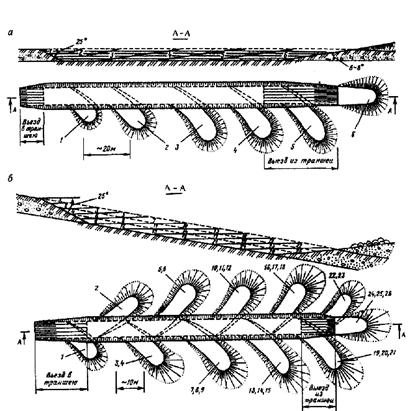

Технологическая схема сооружения разведочных канав и траншей бульдозерами выбирается в зависимости от рельефа местности, длины, глубины и взаимного расположения выработок. Обычно выработки длиной до 50 м и глубиной до 3 м сооружают с выдачей породы в отвал, расположенный в противоположном торце выработки. Вариантом этой технологии является сооружение отвалов не только в торце выработки, но и на ее бортах. Боковые въезды устраиваются примерно через 20 м с одной стороны (рис. 50, а) или с двух сторон (рис. 50, б).

Среднее расстояние транспортировки породы в отвал рекомендуется определять по формуле

где Lk – длина канавы по низу между выездами, м; Lт − расстояние транспортировки породы от начала выезда до начала отвала, м; L0 – длина отвала, м.

Сооружение канав длиной более 50 м, расположенных под углом к направлению склона местности, осуществляется по схеме с расположением породных отвалов в направлении понижения склона. При сооружении длинных канав и траншей вдоль склона или на горизонтальной местности породные отвалы располагают, как правило, с обеих сторон выработки (рис. 50, б).

При глубине канав свыше 3 м и значительной их длине бульдозерные работы целесообразно выполнять в следующем порядке. Вначале сооружают секцию выработки определенной длины, расположенную в конце канавы. Порода из этой секции транспортируется бульдозером в торцевой отвал. Затем производятся углубка в коренные породы и опробование пройденной секции. После этого начинают сооружение следующей секции. Причем породная масса транспортируется в ранее пройденную секцию и т.д.

Рис. 50. Устройство боковых выездов:

а – с одной стороны; б – с двух сторон. 1–26 – последовательность проведения траншей

| Дальность транспортировки породы, м | Горизонтальный участок от общего расстояния | Работа под уклон в 10% | Работа под уклон в 20% | Работа на подъем в 10% |

| 1,0 | 1,80 | 2,50 | 0,60 | |

| 0,6 | 1,10 | 1,60 | 0,37 | |

| 0,3 | 0,60 | 0,90 | 0,18 | |

| 0,2 | 0,36 | 0,55 | 0,12 |

Сменная эксплуатационная производительность бульдозера определяется по формуле

При расчете производительности в плотном теле (Оэпт) полученная эксплуатационная производительность делится на коэффициент разрыхления

где Тсм – продолжительность смены, ч; Ки – коэффициент использования бульдозера вo времени; V – объем породы в рыхлом состоянии, перемещаемой отвалом бульдозера за один проход (объем призмы волочения), м; Кп – коэффициент, учитывающий потери породы в процессе ее перемещения (Кп = 1 – βL, β = 0,008 – 0,84 – большие значения для рыхлых сыпучих пород); Кукл – коэффициент, учитывающий уклон на участке работы (см. табл. 37); tц – продолжительность рабочего цикла, с; L – расстояние транспортировки, м.

Продолжительность рабочего цикла:

где to – время выполнения основных операций (перемещение грунта), с; tв – время вспомогательных работ, с. В свою очередь

где tз– время наполнения призмы, с; tpx – время передвижения бульдозера с породой до отвала, с; txx – время обратного (холостого) хода, с. Подставив значение tо, получим

где lз – длина отрезков пути, на которых происходит соответственно заполнение отвала, перемещение породы и движение без груза, м; vз, vpx, vxx – скорость

| Показатель | Расстояние транспортировки, м |

| Скорость движения бульдозера, (vxx), м/мин |

движения бульдозера соответственно при заполнении отвала, перемещении породы и движении без груза, м/с; tв – время вспомогательных операций (разворот бульдозера, подъем и опускание отвала и др.), с.

Скорость движения бульдозера в рабочем направлении с грузом (vpx)при расстоянии транспортировки до 50 м по породам I, II категории по буримости равна 37 м/мин, III – 36,5; IV – 33,5. При транспортировке свыше 50 м − соответственно 38,5; 37,5 и 35 м/мин. Скорость в обратном направлении (при холостом ходе) приведена в табл. 38.

Время вспомогательных работ определяется по формуле

где tп – время простоя при переключении скорости перед загрузкой и разгрузкой бульдозера, примерно равно 10 – 15 с.

Объем грунта, перемещенного за один проход (призма волочения)

где В – ширина отвала, м; Н – высота отвала, м; Кпр – коэффициент, зависящий от характера разрабатываемых пород (для связных пород Kпр = 0,8–0,9, для несвязных Kпp = 1,2−1,3).

φ – угол естественного откоса грунта при движении (табл. 39).

Сооружение канав с использованием бульдозеров широко используется в геологоразведочных экспедициях ПГО »Севвостокгеология», «Иркутскгеология», «Якутскгеология» и др.

В экспедициях объединения ПГО «Севвостокгеология» много канав сооружается поперек склонов. Канавы однобортные. Порода предварительно разрыхляется взрывом ВВ, а затем бульдозером удаляется за пределы канавы.

| Порода | Угол естественного откоса, град. | Порода | Угол естественного откоса, град. |

| Глина мокрая | 15–20 | Гравий сухой | |

| Песок сухой | Змеевик (асбестовая руда) | ||

| Глина сухая | Известняк мягкий | 60–70 | |

| Земля сухая | Известняк средней плотности | 75–80 | |

| Песок мокрый | Известняк плотный | 80–85 | |

| Суглинок | Песчаник | ||

| Землистая порода (влажная) | Гипсовый камень | − | |

| Глина влажная | Гранит | 80–90 |

В Карамкенской экспедиции ПГО «Севвостокгеология» проходку канав осуществляли бульдозерами Д-271 и Д-494. Ширина канав по низу составляла 3,5–4 м, по верху – до 8 м. Технологическая схема проходки канав выбиралась в зависимости от рельефа местности, протяженности, глубины и взаимного расположения канав. Короткие и неглубокие канавы проходили с выдачей породы в отвал, расположенный в торце выработки. Канавы длиной более 50 м, расположенные поперек склона, проходились по схеме размещения отвала в направлении понижения склона. При проходке канав вдоль склонов отвалы располагались «елочкой» с двух сторон от канавы с расстоянием между ними 25–30 м.

Технологический процесс состоял из подготовки трассы канавы, непосредственно сооружения канавы, зачистки (вручную) дна канавы с углубкой в коренные (иногда с использованием ВВ). При подготовке трассы канавы с нее убирались валуны, пни, деревья. Путь набора призмы волочения объемом 1,5–2 м 3 составлял 6–10 м. Производительность бульдозерной проходки канав (средняя по экспедиции) составила: в 1971 г. – 135 м 3 /смену, в 1972 г. – 158 м 3 /смену, в 1974 г. – 157,7 м 3 /смену.

Основной недостаток сооружения канав бульдозером заключается в том, что фактические размеры их превышают проектные в 2 раза и более.

Источник

Проходка канав механизированным способом

23.3. Проходка канав и траншей землеройными машинами

Землеройные машины обеспечивают проходку открытых горноразведочных выработок без предварительного рыхления в породах I—IV категорий (по ЕНВ) или после предварительного рыхления взрывом в мерзлых грунтах или породах более высоких категорий. Для проходки выработок используются бульдозеры, экскаваторы, скреперные установки и канавокопатели. Технологический процесс проходки открытых выработок включает следующие технологические операции: подготовку трассы выработки, собственно проходку (разработку и транспортирование породы), зачистку полотна выработки (ручную углубку в коренные породы при проходке канав), засыпку выработки после окончания геологического документирования и опробования обнаженных пород.

Проходка бульдозерами. Бульдозеры применяют на гусеничном или колесном ходу в равнинной и горной местности с продольными уклонами до 30°. Лучшие показатели по проведению канав и траншей имеют бульдозеры Д-606, Д-493А, Д-687 АС

и др. Эти бульдозеры гусеничные, с гидравлическим заглублением и управлением отвала, обеспечивают более высокую производительность и качественную зачистку полотна по сравнению с бульдозерами, имеющими канатное управление. Проходка канав бульдозерами широко применяется в ряде геологических объединений в летнее время. При глубине канав менее 3 м выработки проходят шириной, близкой к ширине бульдозерного ножа. При мощности наносов более 3 м ширина выработок поверху принимается равной удвоенной ширине бульдозерного ножа. Доводка полотна канав производится вручную и равняется примерно 2—3% общего объема бульдозерной проходки.

Технологическая схема проходки выбирается в зависимости от рельефа местности, длины, глубины и взаимного расположения выработок. При длине выработки до 50 м и глубине до 3 м порода срезается и перемещается в отвал, который располагается в противоположном торце выработки. При более длинных выработках, расположенных под углом к направлению склона местности, выемка и транспортирование породы осуществляются по схеме с расположением отвала в направлении понижения склона. Если выработку ведут вдоль склона или на горизонтальной местности, то породные отвалы располагают с обоих торцов.

При глубине выработок более 3 м и значительной длине их бульдозерные работы рекомендуется вести в определенной последовательности, которая заключается в следующем. Выработку по длине делят на секции. Вначале проходят секцию, расположенную в конце канавы, с перемещением породы в торцевой отвал. Затем производят углубку в коренные породы и опробование пройденной секции. После этого начинают проходку следующей секции, перемещая породу в ранее пройденную секцию, и т. д.

При проходке канав бульдозерами производительность труда в северо-восточных районах нашей страны составляет 160— 220 м3/чел.-смену, а себестоимость 1 м3 — 0,2—0,5 руб.

Проходка экскаваторами. Наибольшее распространение получила проходка открытых выработок одноковшовыми экскаваторами типа обратной лопаты с вместимостью ковша от 0,4 до

1 м3. Они обеспечивают проходку канав и траншей глубиной от

2 до 5—6 м и шириной по полотну от 0,8 до 1,1 м и более. На

проходке используются экскаваторы, имеющие гусеничный ход (Э-304Б, Э-652БС, Э-5015А, Э2526, ЭО-4123, ЭО-4121) или пнев-моколесный (Э-302БС, ЭО-3322, ЭО-4321). Эти экскаваторы

преодолевают уклон 22° при боковом крене 5—7°, имеют глубину копания 4—7 м и продолжительность цикла черпания 15— 20 с.

Траншейные экскаваторы (цепной ЭТУ-354 и роторный ЭТР-161) могут найти применение только в равнинной местности для выемки пород I—III категорий с каменистыми включениями до 10—15% по объему и размером не более 200 мм.

Проходка канав и траншей экскаваторами осуществляется двумя типами забоев: лобовым и боковым. Наиболее распространен лобовой забой, при котором ось передвижения экскаватора находится в пределах контура выработки и параллельно ее оси.

Проходка канатными скреперными установками. В настоящее время применяются передвижные и самоходные канатные скреперные установки, специально разработанные для ведения геологоразведочных работ в пересеченной местности с значительной крутизной склонов, удаленных от стационарных источников электроснабжения и недоступных для серийной землеройной техники. Передвижные скреперные установки доставляются к месту работ тракторами или автомашинами. Во время работы они передвигаются силой тяги скреперной лебедки и могут преодолевать уклоны до 35°. Самоходные скреперные установки бывают двух типов: прицепные и навесные. Они передвигаются собственным ходом, преодолевая уклоны до 25°.

К передвижным скреперным установкам относятся МСУ-0,1 и СУ-0,2 (разработка ЦНИГРИ) с производительностью соответственно 20 и 55 м3/смену. Лучшими эксплуатационными данными обладает установка СУ-0,2, зонтообразный скрепер которой имеет диаметр 300 мм и вместимость 0,18 м3. Установка обеспечивает ширину по полотну 0,8 м и глубину канавы до 3,5 м. Длина скреперования без передвижки установки составляет 15—20 м. Лебедка 17ЛС-2С приводится дизельным двигателем Д-37М мощностью 29,4 кВт. Средняя скорость рабочего каната составляет 1,18 м/с, а холостого—1,64 м/с. Канатоем-кость барабана 60 м. Среднее тяговое усилие рабочего каната 15,7 кН.

Самоходные скреперные установки (ССУ) разработаны на базе гусеничных тракторов ДТ-75, трелевочных тракторов ТДТ-40 или ТДТ-75, имеют прицепные (у ДТ-75) или навесные (у ТДТ-40) лебедки 17ЛС-2С и скреперы ящичного, зонтообразного или гребкового типа вместимостью от 0,15 до 0,4 м3. Привод скреперных лебедок осуществляется от вала двигателя трактора. Установки обеспечивают проходку канав глубиной до 3,5 м и производительность от 22 до 50 м3/смену. Стоимость проходки 1 м3 канав скреперными установками в 1,5 раза и более дешевле, чем при ручной проходке выработок.

При проходке разведочных траншей могут применяться прицепные колесные скреперы, которые позволяют производить раздельную выемку и складирование культурного слоя почвы и горных пород.

Источник