- Статьи

- Проблема распространения СПИДа: основные сложности и пути решения

- ВИЧ и СПИД как медико-социальная проблема: актуальность, принимаемые меры

- Этические проблемы СПИДа: что думают о страшной болезни в обществе?

- Социальные проблемы ВИЧ-инфицированных: права зараженных

- Ликвидация инфекционных болезней. Пути решения проблемы

- Как меняется жизнь человека с неизлечимой болезнью, и чем ему можно помочь

- «Жизнь от ПЭТ-KT до ПЭТ-KT»

- «Кому вы доверите свою кошку, когда вас не станет?»

- Стучаться перед входом в палату

- Сухая статистика и «Король Лев»

Статьи

Проблема ВИЧ рассматривается с нескольких сторон. Социальные аспекты вируса – это не только медицинская составляющая. Для борьбы с опасным недугом и защиты прав инфицированных за основу берутся также морально-этические и санитарно-эпидемические аспекты. Для того чтобы понять их актуальность, роль в противодействии распространению заболевания, каждую из них следует рассмотреть отдельно. В чем заключается суть проблемы СПИДа и какие меры предпринимаются для ее устранения?

Проблема распространения СПИДа: основные сложности и пути решения

В современном мире основные проблемы СПИДа рассматриваются именно с точки зрения повышения темпов роста его распространения. Количество инфицированных в большинстве стран растет с каждым годом. Россия занимает далеко не последнее место по числу зараженных опасным вирусом. На сегодняшний день в нашей стране только официально зарегистрировано порядка пятисот тысяч больных СПИДом. Однако людей, у которых данный недуг не выявлен, а также тех, кто не обращался за медицинской помощью, значительно больше. Актуальность проблемы СПИДа в связи с этим крайне велика. Ведь если эпидемическая опасность не будет устранена, то через десять лет количество инфицированных может увеличиться в несколько раз и достигнуть уже шести – восьми миллионов. Эта ужасающая цифра заставляет задуматься о том, что ВИЧ инфекция – мировая проблема, которая может коснуться любого человека. Ведь этот опасный недуг уже давно перестал считаться болезнью маргиналов. Заразиться может любой. От этого не застрахованы ни взрослые, ни дети. Ведь пути передачи инфекции не ограничиваются половым актом и приемом инъекционных наркотиков. Проблема ВИЧ-инфекции в том, что ее распространение может быть спровоцировано халатным отношением медицинских работников к своим обязанностям. Непроверенная донорская кровь, плохо стерилизованный инструмент может стать причиной заражения. Конечно, ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязанностей для медиков предусмотрена, но найти виновного в таком случае удается крайне редко.

Проблема ВИЧ и СПИДа должна решаться на международном уровне. Именно поэтому в ООН разработана единая программа по борьбе с данным недугом. Общая концепция ЮНИСЭЙД рассчитана на всемирное противодействие вирусу иммунодефицита.

В России с эпидемической опасностью заболевания борются, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Актуальность проблемы ВИЧ в нашей стране рассматривается в Правительстве регулярно. Принимаются меры по недопущению роста числа инфицированных. Особую роль в данном вопросе играет профилактика. Проблема распространения ВИЧ-инфекции лежит в основе социальных мероприятий. Школьникам, студентам, а также работающему населению с определенной периодичностью на семинарах и лекциях рассказывают о путях передачи недуга, мерах профилактики и способах защитить себя и своих близких.

ВИЧ и СПИД как медико-социальная проблема: актуальность, принимаемые меры

В нашей стране ВИЧ-инфекция рассматривается как медико-социальная проблема. В чем заключается ее суть? В первую очередь речь идет о нежелании некоторых людей проверяться на предмет наличия страшного недуга. В социальной рекламе звучат слоганы: проверься сегодня, чтобы жить завтра; нет ничего глупее, чем бояться знать и так далее. Но эффективность их невелика. Именно поэтому, СПИД как глобальная мировая проблема человечества, давно вышел из-под контроля. Определить точное количество инфицированных нереально, поскольку люди не спешат сдать анализы даже при наличии характерных симптомов, а если и сдают, то в большинстве случаев создают новые проблемы.

Речь идет о нежелании помочь медицинским работникам провести расследование. Это утаивание информации о том, от кого инфицированный мог получить страшный недуг, а также о том, кто мог заразиться от него. Ответственность за сокрытие такой информации российским законодательством предусмотрена, но она невелика. Это административный штраф от 500 до 5000 рублей. Такие актуальные проблемы ВИЧ-инфекции приводят в первую очередь к повышению эпидемической опасности. Гражданская сознательность в этом вопросе послужила бы неплохим подспорьем для выявления большего количества инфицированных с возможностью дальнейшей их постановки на учет. А значит, опасность бесконтрольного распространения вируса среди населения могла бы существенно снизиться.

ВИЧ-инфекция как социальная проблема в медицине затрагивает и другую сторону. Речь идет о нехватке специализированных центров, предназначенных для борьбы с опасным недугом. Они расположены, как правило, в крупных областных городах. Но поскольку Россия – страна огромная по площади, далеко не у всех инфицированных из мелких населенных пунктов и районных городов есть возможность посещать СПИД-центры. Актуальность проблемы ВИЧ-инфекции в этом плане чрезвычайно велика. Ведь постановка на учет по вирусу иммунодефицита возможна только в специализированных учреждениях. Там же больной получает необходимую медицинскую помощь, антиретровирусную терапию и, при необходимости, психологическую поддержку. Такие проблемы СПИДа в России планируется решать посредством открытия филиалов специализированных центров в районах. Частично их функции перенимают на себя частные фонды, но точных сроков выхода из сложившейся ситуации никто не называет.

Этические проблемы СПИДа: что думают о страшной болезни в обществе?

О том, что СПИД – социальная проблема, задумываются немногие. Но, в то же время, данный диагноз является своего рода ярлыком или даже клеймом. Инфицированных людей боятся, презирают и лишь в редких случаях жалеют. Отсюда можно сделать вывод о том, что основой морально-этических проблем СПИДа является непонимание. И это крайне страшно для человека, который столкнулся с опасным диагнозом. Но гораздо страшнее в таких случаях непонимание со стороны близких и родственников. Нередки ситуации, когда инфицированного просто-напросто выгоняли из дома родственники, жены и мужья подавали на развод, стремились отобрать детей, не задумываясь о том, что не всегда виной заражения является аморальный образ жизни. Это полный крах для любого человека. А если в такой момент больной всерьез задумывается о сведении счетов с жизнью, то ситуация может усугубиться еще и суицидом. Такие случаи тоже не редки.

Моральные проблемы СПИД-больных заключаются еще и в недостаточном информировании о страшном недуге. Если человек, узнав о диагнозе, по рекомендации врача из поликлиники отправится в СПИД-центр, он, конечно же, помимо медицинской помощи получит еще и моральную, и психологическую поддержку. Ему также объяснят, что вирус иммунодефицита – это не смертельный приговор со счетом в несколько лет. На сегодняшний день недуг успешно поддерживают в бессимптомной стадии на протяжении десятилетий. Раньше такая глобальная проблема человечества, как СПИД, усугублялась тем, что обнаруживали данный недуг на поздней стадии. Это обуславливалось недостаточной эффективностью диагностических методов. При переходе вируса в синдром приобретенного иммунодефицита продолжительность жизни составляла всего несколько лет и была мучительной. Все это давно в прошлом, но многими, недостаточно информированными людьми, вирус иммунодефицита воспринимается именно так.

Социальные проблемы ВИЧ-инфицированных: права зараженных

Отношение населения к проблемам ВИЧ-инфицированных удручает. В большинстве своем люди не только настороженно, но и с великой долей презрения относятся к зараженным, не понимая, что отсутствие незащищенных половых связей с ними и употребления наркотиков из общего шприца аннулирует риски инфицирования, поскольку бытовым путем этот недуг не передается. С инфицированными людьми не хотят общаться, сидеть за одной партой, работать в одном коллективе. Но проблемы ВИЧ-инфицированных этим не ограничиваются. Самое страшное далеко не в людском непонимании. Отказ от приема в медицинское учреждение – вот большая опасность для больных вирусом иммунодефицита. Казалось бы, проблема СПИДа в 21 веке в таком ключе рассматриваться не должна, ведь медиков регулярно обучают на семинарах тому, как вести себя с инфицированными и как обезопасить себя от заражения при работе с ними. Но на деле выходит по-другому, о чем свидетельствуют многочисленные рассказы больных.

Современный подход к этическим проблемам СПИДа и правам человека в нашей стране заключается в недопущении дискриминации инфицированных. Их права должны неукоснительно соблюдаться. Больным опасным вирусом запрещается отказывать в медицинской помощи, устройстве на работу. Работодателям также нельзя увольнять сотрудников по причине обнаружения у них страшного недуга. Основная проблема ВИЧ-инфицированной молодежи заключается в возникновении проблем при поступлении не только на работу, но и в колледжи и университеты. Права человека должны соблюдаться и в этом случае. Администрация высших учебных заведений и колледжей не должна препятствовать молодым людям в этом.

Источник

Ликвидация инфекционных болезней. Пути решения проблемы

Ликвидация инфекционных болезней. Пути решения проблемы

Ни одной медицинской науке человечество не обязано спасением стольких жизней, как вакцинологии. Вакцинопрофилактика доказала свою эффективность как наиболее экономичное средство предупреждения инфекционных болезней. История современной вакцинопрофилактики началась более 200 лет назад 14 мая 1796 года и связана с именем E. Jennera (1749 – 1823).

ХХ век продемонстрировал впечатляющие успехи вакцинопрофилактики. Ликвидирована натуральная оспа. В ближайшее время ожидается ликвидация полиомиелита. Паралитический полиомиелит, вызванный дикими штаммами, не регистрируется в России с 1997 года. К 2014 – 2015 гг. ставится задача ликвидации кори и краснухи. Обсуждаются теоретические и практические проблемы ликвидации дифтерии, паротита, острого вирусного гепатита В. В качестве кандидата на искоренение названа инфекция, вызываемая Haemophilus influenzae типа В.

Существенно увеличились охваты детей профилактическими прививками и на многих территориях Российской Федерации, включая территорию Краснодарского края, они достигли нормативных уровней 97 – 99%. Перечень инфекций, контролируемых вакцинопрофилактикой, пополнился еще двумя инфекциями: в число декретированных прививок включены вирусный гепатит В и краснуха.В результате реализации национального календаря профилактических прививок и вакцинации населения в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» за последние 6 лет против гепатита В в крае привито более 1,8 млн. детей, подростков и взрослых.

Значительное увеличение иммунной прослойки за последние годы способствовало четырехкратному снижению в Краснодарском крае уровня носительства вируса гепатита В, в том числе у детей до года – в 7,3 раза. Заболеваемость хроническими формами гепатита В детей до 14 лет снизилась в 2,8 раза.

В допрививочный период в нашей стране, в том числе в Краснодарском крае, по заболеваемости и смертности корь занимала первое место среди детских инфекций. Летальность достигала 20-30%, а у детей первых двух лет жизни — 50%.

Выдающееся значение в работе по снижению заболеваемости корью сыграла активная иммунизация живой коревой вакциной.

В Краснодарском крае массовая иммунизация против кори была начата в 1967 году, что привело к снижению заболеваемости с 1000 на 100 тысяч населения в допрививочный период до 0,02 в 2008 году.

С целью повышения уровня иммунитета к кори и стабильного снижения заболеваемости данной инфекцией среди школьников и подростков в крае с 1987 года организована и проводится ревакцинация детей перед поступлением в школу. Эта мера дала ожидаемый эффект и уже с 1989 года было отмечено резкое снижение в 17 раз заболеваемости корью, а с 2008 г. по 2011 гг. заболеваемость корью в крае не регистрировалась.

Пересмотрен календарь профилактических прививок, значительно сокращен перечень противопоказаний к профилактическим прививкам, что дает возможность переориентировать вакцинопрофилактику на детей больных, ослабленных, для которых любое инфекционное заболевание опасно для жизни. Существенно расширен арсенал медицинских иммуно-биологических препаратов (МИБП), используемых для целей специфической профилактики. Наряду с отечественными вакцинами с успехом применяются зарубежные вакцины. Разработаны целый ряд отечественных вакцин II поколения.

Существенные изменения претерпели организационные основы вакцинопрофилактики. Создана широкая сеть кабинетов иммунопрофилактики в детских поликлиниках, являющихся организационно-методическими центрами всей прививочной работы; открыты отделения вакцинопрофилактики для иммунизации детей из групп риска развития поствакцинальных осложнений в условиях стационара, развертывается сеть иммунологических лабораторий для индивидуальной иммунизации детей на фоне модуляции иммунологической отвечаемости; открыты альтернативные прививочные кабинеты для иммунизации детей на платной основе.

В наступившем столетии вакцинопрофилактика будет играть все возрастающую роль в защите населения от инфекций. Предполагается, что в XXI веке календарь профилактических прививок будет включать иммунизацию против 35 – 40 инфекций. Широкое применение найдут терапевтические вакцины для коррекции вторичных иммунодефицитных состояний.

Лавинообразный рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией и парентеральными вирусными гепатитами в 1999 – 2000 гг. ставит задачу по созданию неинвазивных вакцин (энтеральных, интраназальных).

Мы вступили в XXI век, определяя вакцинопрофилактику не только как эффективное средство профилактики целого ряда инфекционных заболеваний, но и как средство активного долголетия.

© УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ , 2021

Если Вы не нашли необходимую информацию, попробуйте

зайти на наш старый сайт

Разработка и продвижение сайта – FMF

Почтовый адрес:

Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 100

Канцелярия +7 (861) 255-11-54

прием посетителей пн., вт., ср., чт. с 10.00 до 16.00

ПТ. и предпраздничные дни с 10.00 до 13.00

перерыв с 13.00 до 13.48

Источник

Как меняется жизнь человека с неизлечимой болезнью, и чем ему можно помочь

16-19 января на Ассамблее «Здоровая Москва» в рамках специальной секции выступили московские специалисты паллиативной помощи: главврач Московского многопрофильного центра паллиативной помощи ДЗМ Татьяна Кравченко, ее заместитель по организации стационарной помощи Светлана Гуркина и руководитель Первого московского хосписа Ариф Ибрагимов. О чем они рассказали?

«Жизнь от ПЭТ-KT до ПЭТ-KT»

Концепция паллиативной помощи – помощи людям с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями, значительно сокращающими жизнь – опирается на понимание того, что тяжелая болезнь поражает далеко не только тело человека. Об этом говорила Светлана Петровна Гуркина.

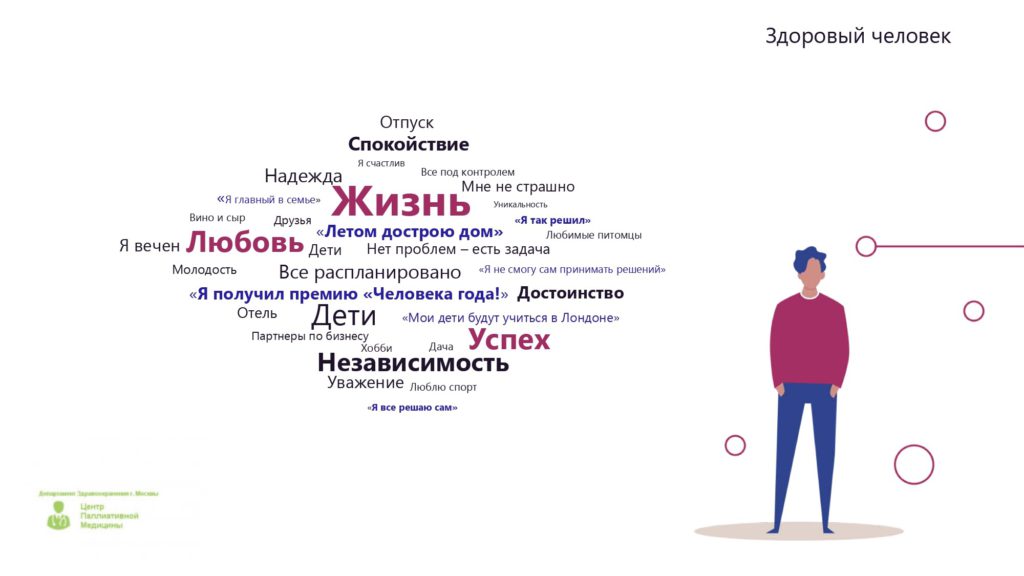

Что происходит со здоровым человеком, когда у него обнаруживают неизлечимое заболевание? «Ты здоровый человек, когда физически абсолютно независим, у тебя есть семья, дом, профессиональная реализация, хобби и планы на жизнь. Тяжелое заболевание поражает все эти сферы», — говорит врач.

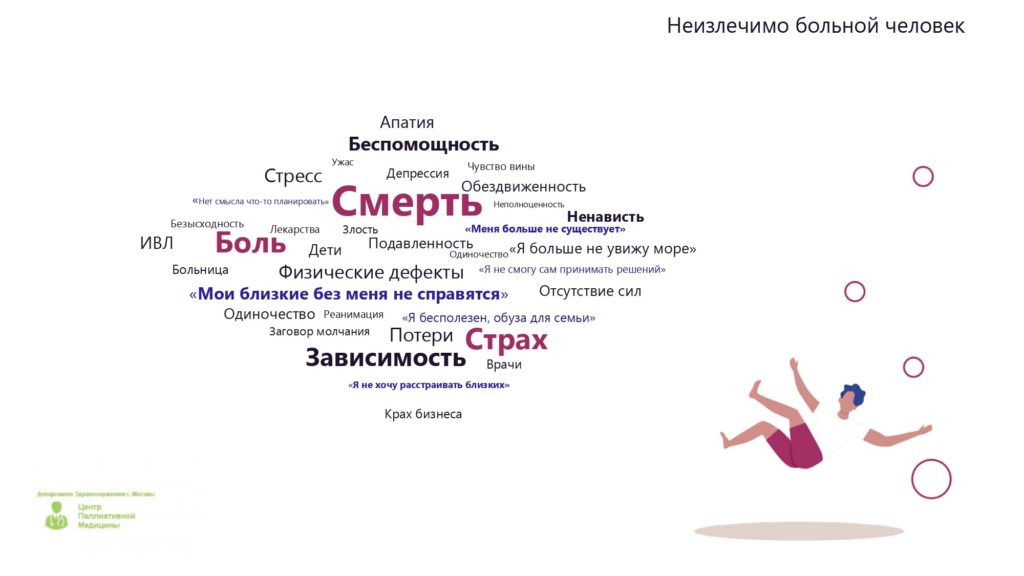

Постепенно или резко – в зависимости от ситуации – человек оказывается выброшен из социальной жизни. Друзьям становится неловко и непонятно, как с ним общаться; работу, на которую он положил всю жизнь, становится невозможно выполнять. Хобби, особенно активные, теперь непосильны. Человек теряет силы и самостоятельность. «Большинству из нас не приходит в голову: как я буду сегодня пить свой любимый кофе? А если человек поражен болезнью, для него дойти до кухни, приготовить себе свой привычный кофе – это уже большая задача, и он не уверен, что сегодня у него хватит сил справиться с ней», — объясняет Светлана Петровна.

Все это приводит к «заговору молчания» — и внутри семьи, и с друзьями, коллегами, знакомыми, потому что любой разговор так или иначе сводится к болезни, смерти. И потому, что такие разговоры, как кажется пациенту, очень расстроят его близких: лучше их отложить на потом.

Планы меняются, вся жизнь перестраивается под болезнь. «Жизнь от ПЭТ/KT до ПЭТ/KT» — как говорил о себе один пациент. Кто-то из близких вынужден отпрашивать с работы или оставить ее, чтобы сопровождать заболевшего к врачам, ухаживать за ним – напряжение нарастает, появляются материальные проблемы. Появляются страхи – страх стать обузой для семьи, страх физической боли, смерти, страх больничной палаты с ее жизнью по расписанию, с беспомощностью, с потерей собственного достоинства.

«Здоровому человеку и в голову не придет, — говорит Светлана Гуркина. — Что он может сесть на стульчак и делать физиологические отправления на глазах у четырех незнакомых людей в палате. Непонятно, почему в больнице ты должен есть любую еду алюминиевой ложкой вместо вилки. Почему в твоей палате висят часы, которые не ходят? Почему у тебя неудобная подушка, стерильное белое белье, и тумбочка, на которой нельзя разместить свои привычные вещи, потому что это нарушает санитарно-эпидемиологический режим? Тебе хочется, чтоб рядом были близкие, а посещения – строго с 17 до 19. Человек все время подчинен какому-то режиму, у него нет возможности выбора».

В обычной жизни люди красивы, следят за собой, сами выбирают, во что одеться, как выглядеть. Когда человек заболевает, он меняется, меняется его облик – и теперь не всегда готов встречаться с друзьями, которые его помнят совсем другим. В больнице он обезличен: у всех одинаковое постельное белье, одинаковый режим, одинаковая еда в тарелке, он теряет индивидуальные черты, становится пациентом.

«В результате человек живет в другом мире, с другими правилами: с физическими ограничениями, с разрушением чувства собственного достоинства, с разрушением планов на будущее, утратой свободы выбора, невозможностью профессиональной реализации, разрушением социальных связей, проблемами с близкими. И все это сопровождается беспомощностью, апатией, страхом, зависимостью от других людей, болью и молчанием, чтобы не расстраивать близких. Практически, это тупик», — подытоживает Светлана Гуркина.

Когда врач понимает, чего именно лишился его пациент, как себя чувствует, чего боится – ему легче понять, как сделать жизнь пациента лучше, какой бы короткой она ни оказалась.

«Кому вы доверите свою кошку, когда вас не станет?»

«С полным разрушением мира, в котором жил человек, сталкивается не только он сам, но и члены его семьи», — уточняет Татьяна Кравченко, главный врач Московского многопрофильного центра паллиативной помощи. И рассказывает про инструмент, который облегчает всем жизнь:

«В Америке есть анкета, которую предлагает заполнить в тот момент, когда у пациента обнаруживают неизлечимое заболевание. Там есть вопросы: хотели бы вы, чтоб вам установили гастростому, когда вы перестанете глотать? Если критически изменится ваше состояние, хотели бы вы, чтоб вас перевели на искусственную вентиляцию легких? Если вы потеряете возможность самостоятельно вставать с постели, кому бы вы доверили уход за собой – близкому человеку, нанятой сиделке, медсестре? Это важные вопросы. Если человек честен с собой и отвечает на них, это существенно облегчает принятие медицинских решений как врачам, так и родственниками, снимает с них чувство вины, тревоги, сомнений».

В подобной анкете содержатся и такие вопросы: кому вы доверите уход за домашним питомцем, когда вас не станет? Как бы вы хотели, чтоб проходили ваши похороны? С кем бы вы хотели попрощаться, а кого бы не хотели видеть? Кому бы вы хотели передать значимые для вас вещи?

«Это не какой-то дополнительный способ мучения, а одна из возможностей разрушить заговор молчания, который окружает каждого нашего пациента», — объясняет Татьяна Владимировна.

В России такой практики пока нет. Но специалисты паллиативной помощи ратуют за то, чтобы вести честный разговор с тяжелобольным человеком, отвечать на его вопросы, говорить и с пациентом, и с родственниками.

Часто бывает, что человек просто не знает, что ему осталось жить совсем недолго. Он уже много лет болен онкологией, прошел 20 курсов химиотерапии, операции, лучевую терапию, но все, что может сказать о состоянии и прогнозе, это: «Я знаю, что у меня рак. Врач сказал, что мы сейчас мы прекращаем химиотерапию». Как такой человек сможет распоряжаться своей жизнью?

Стучаться перед входом в палату

Паллиативная помощь занимается и душой, и психикой человека, и главврач Центра паллиативной помощи говорит о том, что иногда просто посидеть рядом, даже молча, — самое большое, что можно сделать для пациента. Но, конечно, в приоритете – купирование боли и других тягостных симптомов — одышки, рвоты, кишечной непроходимости, запора и т.д.

Татьяна Владимировна рассказывает, что большинству людей хочется оставаться дома и там получать помощь. В Москве это возможно – этим занимается выездная паллиативная служба. Что может получить пациент на дому?

- Терапию боли

- Купирование тягостных симптомов

- Медицинский уход

- Наблюдение при продленной респираторной поддержке на дому

- Социальную помощь

- Обучение родственников основам ухода

- Круглосуточную поддержку диспетчерской службы Центра

Выездные службы работают по 12 часов, без выходных, есть и дежурный врач, которого можно вызвать в любое время суток.

Человек может получить паллиативную помощь в стационаре, возможен визит врача в стационар социального учреждения – например, если одинокий пожилой человек оказывается в доме престарелых. В стационаре человек может рассчитывать на:

- Круглосуточное медицинское наблюдение и уход

- Круглосуточное наблюдение при продленной респираторной поддержке

- Подбор и обеспечение лечебным питанием

- Социальную помощь

- Диагностику

- Мероприятия по абилитации и активизации.

«Если сложилась такая ситуация, что невозможно оказать помощь дома, мы должны создать дом в стационаре», — говорит Татьяна Владимировна. Это значит, что посещение – круглосуточное, не запрещено приводить детей, встретиться с бабушкой или дедушкой, мамой или папой.

Кототерапия в Первом московском хосписе. Фото: Анастасия Максименко / Архив фонда «Вера»

В московских хосписах есть технические средства для передвижения пациентов. Специальные удобные коляски для прогулки, даже если человек находится на искусственной вентиляции легких, он не должен лежать в реанимации и смотреть целыми днями в белый потолок: есть портативный аппарат ИВЛ, с которым он может выезжать во двор. Выезжать в коридор или на улицу можно и в кровати. Есть специальные «кровати» для мытья лежачего пациента.

В больнице человек теряет свою индивидуальность. В хосписе и паллиативных отделениях стараются, наоборот, ее учесть: пациентам разрешается приносить свои личные вещи, могут рассмотреть даже вопрос проживания с домашним питомцем. Персонал старается сделать все, чтобы человек мог продолжать заниматься любыми занятиями и, если хочет и есть силы, осваивал новые – например, рукоделие. Одна пожилая женщина, пианистка, могла приезжать на инвалидном кресле в холл хосписа и играть на фортепиано.

Новогодний концерт Полины Осетинской в хосписе. Фото: Николай Олейник / Архив фонда «Вера»

Персонал Центра паллиативной помощи и хосписов соблюдает определенные правила: входит в палату, только постучавшись, спрашивает у пациента разрешения на все манипуляции, объясняет, что с ним собираются делать, обращается к пациенту на «Вы» и по имени-отчеству. И не позволяет себе называть «трупом» человека в глубокой коме, без сознания.

Меню и распорядок дня – должны быть индивидуальными. «Почему неизлечимо больной человек должен давиться тем, что он не любит? Почему он должен просыпаться в 6 утра, если дома привык вставать в 10? Один из важных запросов человека: хочу оставаться красивым.

День красоты в московском хосписе / Архив фонда «Вера»

Можно организовать и дни красоты, и фотосессии, где пациенты будут выглядеть красиво», — рассказывает Кравченко. Возможно, до болезни у семьи не было времени собраться и сфотографироваться всем вместе: почему не сделать этого сейчас?

День красоты и фотосессия в Первом московском хосписе. Фото: Юлия Борисова / Архив фонда «Вера»

Людям нужна духовная поддержка. Венчания в хосписе – это не такая уж редкая история: в обычной жизни люди откладывают это событие, а когда остается жить совсем недолго, решаются.

Венчание в хосписе Бутово. Фото: Надежда Фетисова / Архив фонда «Вера»

Волонтеры фонда помощи хосписам «Вера», координаторы хосписов работают для того, чтобы исполнять мечты, которые человек тоже мог откладывать на потом. Одна паллиативная пациентка мечтала полетать на вертолете. Почему нет? Волонтеры помогли ей организовать такой полет.

«Как бы болезнь не разрушала жизнь пациента и его семьи, мы, врачи, должны помнить: мы здесь для того, чтобы помочь пациенту и сохранить его достоинство», — говорит главврач ЦПП.

Сухая статистика и «Король Лев»

Руководитель Первого московского хосписа Ариф Ибрагимов рассказал о паллиативной и хосписной помощи в Москве «на языке сухих цифр».

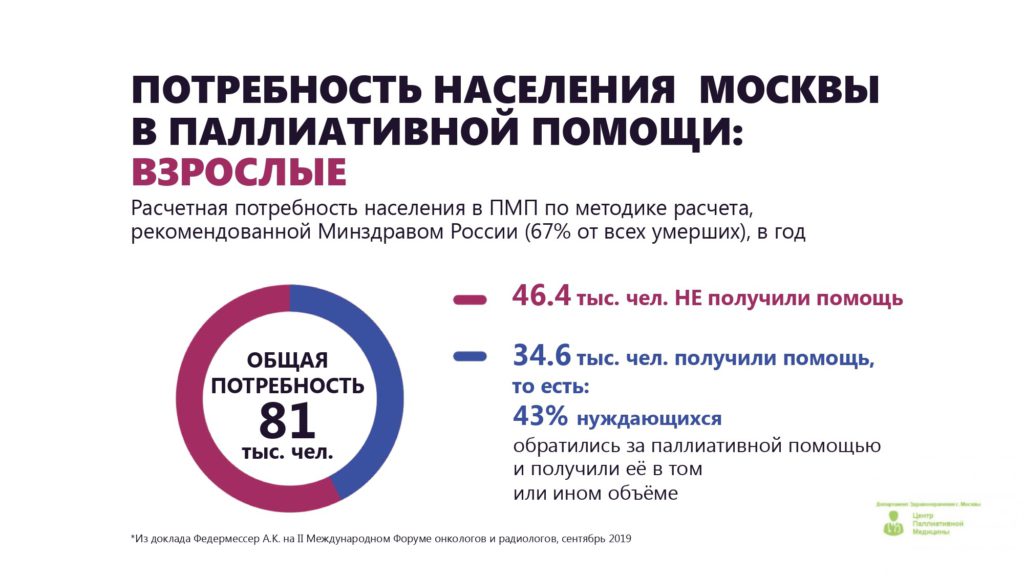

2017-2019 годы стали для паллиативной помощи в России и, в частности, в Москве прорывными, однако это не значит, что развиваться некуда – хотя бы потому, что в 2019 году в столице паллиативную помощь получило менее половины из тех, кто в ней нуждается.

В 2019 году новое определение паллиативной помощи были закреплено законодательно.

Паллиативная помощь – это комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания.

В 2017 году заработал единый Координационный центр по оказанию паллиативной помощи в Москве, он хранит реестр всех паллиативных пациентов столицы.

Обеспечивать 80 тысяч человек в год койко-местами – не нужно: во всем мире помощь в конце жизни движется к модели «хоспис на дому». «Что это за модель – хоспис на дому? Это модель, при которой в помощи пациенту на дому участвует не только врач, но и медсестра, младшая медсестра, социальный работник, волонтеры», — объясняет Ариф Ибрагимов. Поэтому важнее – создать достаточное количество выездных паллиативных служб, которые работали бы 12 часов в сутки. Станция скорой помощи не всегда может в полном объеме помочь паллиативному пациенту, поэтому в острых случаях к нему выезжают бригады, работающие круглосуточно. В 2020 году в Москве планируется открыть еще 6 выездных служб – в том числе в новых районах.

Создана круглосуточная поддержка по телефону, бесплатная транспортировка больных. «Раньше транспортировка из стационара в стационар, из дома в стационар и обратно ложилась на плечи родственников, — говорит Ибрагимов. — А семьи с разным бюджетом, и для кого-то это очень сильно било по карману. Сейчас в более чем 90% процентов случаев, когда наших пациентов нужно перевезти, мы решаем это своими силами – появился отдел транспортировки».

С февраля 2018 года заработала респираторная поддержка на дому: это значит, что человек с проблемами дыхания может получить оборудование на дом. В 2019 году было выдано более 1000 единиц оборудования: оксигенаторы, оборудование для искусственной вентиляции легких, откашливатели, виброжилеты и т.д.

Поскольку в медицинских вузах паллиативную помощь практически не преподают, Центр паллиативной помощи запустил учебный курс «Врачи – врачам». «На этом курсе наши сотрудники, в том числе ваш покорный слуга, обучают медиков, приходящих в паллиативную помощь. Уже проведено 50 академических часов занятий, и на 2020 год запланировано несколько циклов», — рассказал Ибрагимов.

Обучение техникам перемещения пациента / Фотоархив Центра паллиативной помощи

Есть вопросы, которые нельзя решить с помощью медицины. Но можно с помощью волонтеров. «У нас был такой эпизод, — говорит Ариф Ниязович. – Не так давно вышел фильм «Король Лев», интерпретация старого мультика. У нас была молодая пациентка, онкологическая, с коротким прогнозом жизни и без возможности поехать в кинотеатр. Прокатчики привезли нам этот фильм, несмотря на то, что его еще не было на носителях – он только неделю как вышел в прокат. И этой пациентке организовали показ фильма в стенах хосписа».

Просмотр старых фильмов в ЦПП /Фотоархив Центра паллиативной помощи

Все, что делается специалистами паллиативной помощи, — об уважении к человеку, его потребностям, желаниям, чувствам. Это не совсем то, к чему привыкли российские пациенты и российские медики, но, как говорит главврач ЦПП Татьяна Кравченко: «Главное – перестроить голову!».

Благодарим отдел обучения Московского многопрофильного центра паллиативной помощи за предоставленные иллюстрации.

Материал подготовлен с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Источник