- Методы коллективного решения проблем

- Возникновение проблем в организации

- Этапы решения проблемы в организации

- Готовые работы на аналогичную тему

- Типология методов решения проблем

- РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ: УРОВЕНЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ

- Проблема коллективных действий — Collective action problem

- СОДЕРЖАНИЕ

- Выдающиеся теоретики

- Ранняя мысль

- Современная мысль

- Теории

- Теория игры

- Дилемма заключенного

- Эволюционные теории

- Психологические теории

- Общественные блага

- Пополнение управления ресурсами

- Трагедия общественного достояния

- Социальные ловушки

- Дилемма восприятия

- В конфликте

- В политике

- Голосование

- Политика, касающаяся окружающей среды

- Факторы, способствующие сотрудничеству в решении социальных дилемм

- Мотивационные решения

- Стратегические решения

- Конструктивные решения

- Выводы

Методы коллективного решения проблем

Вы будете перенаправлены на Автор24

Возникновение проблем в организации

Ни одна организация не может работать без возникновения каких-либо проблем, так как все решения в организации принимают люди, а они ошибаются. Проблемы могут касаться любой сферы рабочего процесса. Чаще всего проблемы возникают в управлении или в организационном механизме работы. Но они могут быть и в области технологий, особенно в сфере новых разработок. Часто на проблему реагируют тогда, когда она становится ярко выраженной и отложить решение уже невозможно. Одну и ту же проблему разные люди будут воспринимать и оценивать по-разному в силу особенностей своей личности. Процесс решения проблем затрагивает интересы многих людей, как по отдельности, так и в группах.

В процессе решения проблемы руководству необходимо осуществлять два вида действий:

- учитывать понимание проблемы сотрудниками;

- произвести обмен мнениями.

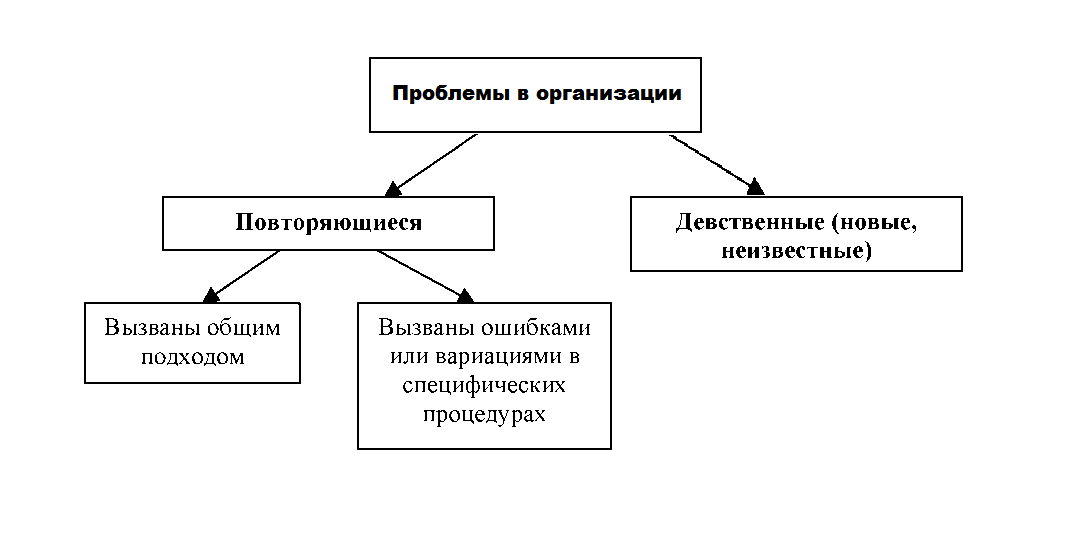

Проблемы в организации делятся на два типа, решение для каждого типа проблем разное:

Повторяющиеся проблемы связаны со стандартными процедурами, новые проблемы раньше не встречались в процессе работы. Наиболее эффективный способ решения проблем – применение коллективных методов.

Этапы решения проблемы в организации

Проблемы в организации могут быть большими или небольшими. Крупные проблемы требуют всесторонней оценки, анализа, подбора различных вариантов решения, выбора решения из представленных альтернатив. В общем виде схема решения проблем в организации выглядит следующим образом:

Готовые работы на аналогичную тему

Каждый этап данной схемы требует особых подходов к реализации задач, возникающих во время решения проблемы. Рассмотрим подробнее методы, при помощи которых решаются проблемы в организации.

Типология методов решения проблем

При решении проблем используют различные подходы. Все значимые методы решения проблем в организации можно разделить на 4 группы:

1. Метод проб и ошибок. Сущность метода – перебор разных вариантов, обычно привычных для тех, кто занимается решением проблемы. Перебираются известные варианты действий и выбирается оптимальный. Этот метод используется при решении легких задач. С экономической точки зрения он нецелесообразный, так как требует больших затрат времени и ресурсов организации.

2.Методы активизации творчества в коллективе. Они стимулируют процесс выдвижения новых идей, новых подходов к решению проблемы. Цель данной группы методов – приоритет количества идей над их качеством (на этапе генерации идей). Качество идеи не оценивается, когда нужен необычный способ решения проблемы.

3.Систематизированный поиск решения. Эта группа методов позволяет упорядочить варианты, увеличить их число. Здесь используются разные аналитические подходы и приемы психологической борьбы с инерцией людей. Область применения этих методов ограниченна, так как при решении сложных задач их трудно использовать на практике. К тому же, они не являются гарантией оптимального выбора решения, так как полученный результат не подвергается оценке.

4.Методы направленного поиска. При применении этих методов процесс мышления строго организован и управляем. Один из самых популярных методов в данной группе – ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) – подразумевает снижение психологических барьеров, развитие творческого воображения и диалектического мышления у работников, которые решают проблему. Но ТРИЗ, как и другие методы направленного поиска, требуют постоянных тренировок, их сложно освоить. При решении некоторых производственных задач эти методы показывают низкую эффективность.

Для каждого этапа решения проблемы используется либо один, либо несколько методов из разных групп. Некоторые методы могут применяться на разных этапах решения проблемы, повторяться на нескольких этапах, если это отвечает целям и сокращает время принятия решения.

Источник

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ: УРОВЕНЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ

Даже если сочетание рассмотренных выше параметров группы препятствует успешной организации коллективных действий для производства каких-либо благ, это не означает, что коллективные действия и совместное предоставление благ без внешнего по отношению к группе принуждения невозможны. Причем проблема коллективных действий может решаться как на микроуровне, в частности, путем создания избирательных стимулов и организации контрактов, типа «все или никто», так и на макроуровне, с помощью механизмов социального капитала. Этот второй способ решения проблемы коллективных действий подробно будет рассмотрен нами в следующем разделе, здесь же мы сосредоточим свое внимание, на решении данной проблемы на микроуровне и, в первую очередь, на избирательных стимулах.

Селективные (избирательные) стимулы — стимулы, которые применяются к индивидам избирательно, в зависимости от того, вносят ли они вклад в обеспечение общественным или коллективным благом или нет.

Избирательные стимулы могут быть положительными или отрицательными, выступать в форме наказания для тех, кто уклоняется от участия в коллективных действиях, или в форме поощрения для активных участников коллективных действий.

Фактически избирательные стимулы представляют собой совместно производимые блага (или антиблага для безбилетников) второго порядка, т.е. блага, единственной целью производства которых является совместное производство других благ. Возникает резонный вопрос: почему члены группы, не инвестирующие достаточных средств в производство основных благ, захотят инвестировать и производство благ вспомогательных? Иными словами, если участие в производстве коллективных благ нерационально, то нерационально и инвестирование частных благ в создание избирательных стимулов.

Как убедительно продемонстрировала П. Оливер, эффективность совместного предоставления основных благ без селективных стимулов и эффективность производства группой селективных стимулов — это два разных вопроса, которые не стоит смешивать между собой 1 . Цель производства селективных стимулов в том, чтобы изменить матрицу выигрышей членов группы и, как следствие, в том, чтобы при принятии решения об инвестировании в совместное предоставление основных благ, кооперативная стратегия оказалась для них более предпочтительной, чем оппортунистическая. Применение избирательных стимулов изменяет поведение тех, на кого они воздействуют, а это изменение поведения оказывает влияние на стимулы к применению избирательных стимулов.

Примером отрицательных избирательных стимулов являются уголовное наказание за уклонение от уплаты налогов или исключение отлынивающего индивида из группы, созданной для организации коллективных действий.

Примеры положительных селективных стимулов более разнообразны, потому что, как правило, группы для осуществления коллективных действий создаются на добровольной основе и поэтому применение отрицательных стимулов зачастую оказывается затруднительным. В первую очередь, положительные избирательные стимулы выражаются в предоставлении участникам коллективных действий неких благ, недоступных для индивидов, не входящих в группу. Известный эпизод из «Золотого теленка», в котором «пиво продается только членам профсоюза», может служить прекрасной иллюстрацией этого инструмента обеспечения участия в коллективных действиях. Другой, уже упоминавшийся выше, пример — продажа дефицитных деликатесов на избирательных участках в годы советской власти: таким образом поощряются индивиды, принимающие участие в коллективных действиях (в данном случае — в выборах).

В целом, учитывая, что издержки предоставления положительных избирательных стимулов увеличиваются прямо пропорционально числу тех, кто участвует в коллективных действиях, а издержки предоставления отрицательных избирательных стимулов — наоборот, растут прямо пропорционально числу безбилетников, если для обеспечения группы совместно предоставляемым благом нужно обеспечить участие небольшой части членов группы, чаще применяются положительные стимулы. Если же в совместном производстве блага должна участвовать большая часть группы, более эффективным, скорее всего, будет применение отрицательных избирательных стимулов.

В добровольных объединениях людей важную, а зачастую главную роль играют социальные избирательные стимулы. Практически каждый индивид относит сам себя к какой-либо социальной страте и принадлежит к той или иной более узкой социальной группе, в которой он приобретает какой-то социальный статус. Угроза потери или обесценения этого статуса во многих, если не в большинстве случаев может оказаться достаточным стимулом, обеспечивающим участие индивида в коллективных действиях. Кроме того, у социальных избирательных стимулов есть еще одна важная положительная черта: они, в большинстве случаев, очень дешевы, их поддержание не связано для группы со сколько-нибудь серьезными затратами ресурсов и усилий. Фактически социальные избирательные стимулы появляются и существуют как бы сами собой, без целенаправленных инвестиций в их создание и поддержание.

Однако социальные селективные стимулы предполагают наличие определенной социальной однородности среди членов группы. Организация и поддержка социально разнородных групп может быть затруднена тем, что «у таких групп скорее всего будут серьезные разногласия по поводу того, какова же природа обсуждаемого коллективного блага, каким бы это благо ни было, и какое его количество приобрести.

Кроме того, проблема разнородных групп заключается в различии систем ценностей и поведенческих установок членов таких групп, отсюда — снижение уровня доверия внутри группы и, следовательно, удорожание коллективных действий, так как в этом случае требуются специфические инвестиции в повышение доверия участников группы друг к другу. Фактически для обеспечения достоверности угроз и обязательств в разнородных социальных группах возникает необходимость залога, который вносится каждой из сторон и который будет утрачен, если этот участник коллективных действий перестанет выполнять свои обязательства. Примером такого решения «проблемы безбилетника» в разнородных группах может служить достаточно распространенная в парламентах всего мира практика пакетного голосования по законопроектам, поддерживаемым различными политическими группами и парламентскими фракциями. Голосование против пакета в целом означает для участников коалиции не только нарушение своего обязательства поддержать законопроекты партнеров, но и наказание за это нарушение: голосование против всего пакета означает для членов такого объединения голосование против тех проектов, которые представлены и (или) активно поддерживаются ими самими.

Еще одна проблема разнородных социальных групп — отсутствие единой, принимаемой всеми сторонами системы неформальных правил и, соответственно, отсутствие (или значительное ослабление) неписаных, имплицитных контрактов между членами такой разнородной группы. Иными словами, для обеспечения участия членов разнородных социальных групп в коллективных действиях необходима большая степень формализации отношений, чем в случае с однородными социальными группами, а это увеличение количества и роли формальных правил сопряжено с дополнительными трансакционными издержками.

Все вышеперечисленное делает во многих случаях невозможным создание и эффективное функционирование разнородных социальных групп для организации коллективных действий.

Еще один способ решения проблемы коллективных действий на уровне институциональных соглашений — использование контрактов типа «все или никто». Иными словами, если группа действует в соответствии с таким контрактом, и если выявляется отлынивание одного из членов группы, вся группа отказывается от коллективных действий. Стимулом к кооперативному поведению в этом случае выступает заинтересованность каждого члена группы в совместно предоставляемом благе: каждый из членов группы осознает, что если он попытается уклониться от участия в коллективных действиях, и если кто-нибудь из членов группы выявит его оппортунизм, благо вообще не будет предоставлено. Однако эффективность контрактов такого рода в большинстве случаев представляется весьма ограниченной.

Во-первых, очевидно, что контракты типа «все или никто» могут быть действенными лишь в группе, гомогенной по заинтересованности в благе.

Во-вторых, очень часто для предоставления блага в оптимальном для группы объеме совсем необязательно участие всех членов группы в его производстве. Более того, существует оптимальное число членов группы, участвующих в предоставлении блага. Превышение этого числа приводит к предоставлению блага в излишнем объеме и, соответственно, к ухудшению по Парето. Простейший пример ситуации такого рода — многочисленные звонки в соответствующие службы свидетелей какого-либо происшествия: для того чтобы пожарная команда выехала на место возгорания достаточно одного, первого звонка. Все остальные звонки очевидцев ничего не добавляют к общественному благосостоянию, а лишь сокращают его, хотя и незначительно.

В-третьих, для того чтобы использовать контракт «все или никто» для решения проблемы коллективных действий, группа (либо ее руководители) должна решить проблему достоверности обязательств: потенциальный безбилетник может воспринимать угрозу такого рода как недостоверное обязательство, потому что в случае его реального выполнения пострадают все члены группы, а не только он сам.

Таким образом, использование контрактов данного типа в большинстве случаев не является эффективным решением проблемы коллективных действий.

9.6. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ:

Источник

Проблема коллективных действий — Collective action problem

Проблема коллективного действия или социальная дилемма является ситуация , в которой все люди были бы лучше сотрудничать , но не в состоянии сделать это из — за противоречивых интересов между отдельными лицами , которые препятствуют совместной деятельности. Проблема коллективных действий рассматривалась в политической философии на протяжении веков, но наиболее четко она была обозначена в 1965 году в книге Манкура Олсона « Логика коллективных действий» .

Проблемы возникают, когда слишком много членов группы предпочитают преследовать индивидуальную выгоду и немедленное удовлетворение, а не вести себя в лучших долгосрочных интересах группы. Социальные дилеммы могут принимать разные формы и изучаются в таких дисциплинах, как психология , экономика и политология . Примеры явлений, которые можно объяснить с помощью социальных дилемм, включают истощение ресурсов , низкую явку избирателей и перенаселенность . Проблему коллективных действий можно понять посредством анализа теории игр и проблемы безбилетника , которая возникает в результате предоставления общественных благ . Кроме того, коллективная проблема может быть применена к многочисленным проблемам государственной политики, с которыми в настоящее время сталкиваются страны по всему миру.

СОДЕРЖАНИЕ

Выдающиеся теоретики

Ранняя мысль

Хотя он никогда не использовал слова «проблема коллективных действий», Томас Гоббс был одним из первых философов в области человеческого сотрудничества. Гоббс считал, что люди действуют исключительно из личных интересов, написав в « Левиафане» в 1651 году, что «если два человека желают одного и того же, чего, тем не менее, они оба не могут наслаждаться, они становятся врагами». Гоббс считал, что естественное состояние — это постоянная война между людьми с конфликтующими интересами, заставляющая людей ссориться и искать личной власти даже в ситуациях, когда сотрудничество было бы взаимовыгодным для обеих сторон. Благодаря его интерпретации людей в естественном состоянии как эгоистичных и быстро вступающих в конфликты, философия Гоббса заложила основу для того, что сейчас называется проблемой коллективных действий.

Дэвид Юм представил еще одну раннюю и более известную интерпретацию того, что сейчас называется проблемой коллективных действий, в своей книге 1738 года «Трактат о человеческой природе» . Юм характеризует проблему коллективных действий через его изображение соседей, соглашающихся осушить луг:

Два соседа могут согласиться осушить общий луг; потому что им легко узнать мысли друг друга; и каждый должен понимать, что непосредственным следствием его неудачи в его части является отказ от всего проекта. Но очень трудно и даже невозможно, чтобы тысяча человек согласилась на такое действие; им трудно согласовать столь сложный замысел, а еще труднее его исполнить; в то время как каждый ищет предлог, чтобы избавиться от неприятностей и расходов, и возложит все бремя на других.

В этом отрывке Юм устанавливает основу для проблемы коллективных действий. В ситуации, когда ожидается, что тысяча человек будут работать вместе для достижения общей цели, отдельные люди, скорее всего, будут « бесплатно ездить» , поскольку они предполагают, что каждый из других членов команды приложит достаточно усилий для достижения указанной цели. В небольших группах влияние одного человека намного больше, поэтому люди будут менее склонны к безбилетной поездке.

Современная мысль

Наиболее известную современную интерпретацию проблемы коллективных действий можно найти в книге Манкура Олсона 1965 года «Логика коллективных действий» . В нем он обратился к принятому в то время убеждению социологов и политологов в том, что группы необходимы для защиты интересов своих членов. Олсон утверждал, что индивидуальная рациональность не обязательно приводит к групповой рациональности, поскольку члены группы могут иметь конфликтующие интересы, которые не представляют наилучшие интересы всей группы.

Олсон далее утверждал, что в случае чистого общественного блага, которое является одновременно неконкурентным и неисключаемым, один участник имеет тенденцию уменьшать свой вклад в общественное благо, в то время как другие вносят больший вклад. Кроме того, Олсон подчеркнул тенденцию людей преследовать экономические интересы, которые были бы полезны для них самих, а не обязательно для общества в целом. Это контрастирует с теорией Адама Смита о « невидимой руке » рынка, согласно которой индивидуумы, преследующие свои собственные интересы, теоретически должны приводить к коллективному благополучию всего рынка.

Книга Олсона установила проблему коллективных действий как одну из самых тревожных дилемм в социальных науках, оставив глубокое впечатление на современные дискуссии о человеческом поведении и его связи с государственной политикой.

Теории

Теория игры

Социальные дилеммы вызвали большой интерес в социальных и поведенческих науках. Экономисты, биологи, психологи, социологи и политологи одинаково изучают поведение при решении социальных дилемм. Наиболее влиятельный теоретический подход — это экономическая теория игр (т.е. теория рационального выбора, теория ожидаемой полезности). Теория игр предполагает, что люди являются рациональными субъектами, стремящимися максимизировать свои полезности. Полезность часто узко определяется с точки зрения экономических интересов людей. Таким образом, теория игр предсказывает отказ от сотрудничества в социальной дилемме. Хотя это полезная исходная посылка, существует множество обстоятельств, при которых люди могут отклоняться от индивидуальной рациональности, демонстрируя ограниченность экономической теории игр.

Теория игр — одна из основных составляющих экономической теории. Он касается того, как люди распределяют ограниченные ресурсы и как дефицит стимулирует человеческое взаимодействие. Один из самых известных примеров теории игр — дилемма заключенного . Классическая модель дилеммы заключенного состоит из двух игроков, обвиняемых в преступлении. Если игрок A решит предать игрока B, игрок A не получит тюремного заключения, в то время как игрок B получит существенный тюремный срок, и наоборот. Если оба игрока предпочитают хранить молчание о преступлении, они оба получат сокращенные сроки тюремного заключения, а если оба игрока сдадут другого, каждый из них получит более существенные приговоры. В этой ситуации может показаться, что каждый игрок должен молчать, чтобы оба получили сокращенные приговоры. В действительности, однако, игроки, которые не могут общаться, оба предпочтут предать друг друга, поскольку у каждого из них есть индивидуальный стимул сделать это, чтобы получить смягченный приговор.

Дилемма заключенного

Модель дилеммы заключенного имеет решающее значение для понимания коллективной проблемы, поскольку она иллюстрирует последствия индивидуальных интересов, которые вступают в конфликт с интересами группы. В простых моделях, подобных этой, проблема была бы решена, если бы двое заключенных могли общаться. Однако в более сложных ситуациях реального мира, в которых участвует множество людей, проблема коллективных действий часто не позволяет группам принимать решения, которые представляют коллективный экономический интерес.

В Дилемма заключенного простая игра , которая служит основой для исследования социальных дилемм. Предпосылка игры состоит в том, что два соучастника преступления заключаются в тюрьму отдельно, и каждому предлагается снисхождение, если они предоставят доказательства против другого. Как видно из приведенной ниже таблицы, оптимальный индивидуальный результат — это свидетельские показания против другого без свидетельских показаний против. Однако оптимальный групповой результат — это сотрудничество двух заключенных друг с другом.

| Заключенный Б не признается ( сотрудничает ) | Заключенный B сознается ( дефекты ) | |

|---|---|---|

| Заключенный А не признается ( сотрудничает ) | Каждый обслуживает 1 год | Заключенный A: 3 года Заключенный B: выходит на свободу |

| Заключенный А сознается ( дефекты ) | Заключенный A: выходит на свободу Заключенный B: 3 года | Каждый служит 2 года |

В повторяющихся играх игроки могут научиться доверять друг другу или разрабатывать стратегии типа «око за око», сотрудничая, если только противник не дезертировал в предыдущем раунде.

Игры с асимметричной дилеммой заключенного — это игры, в которых один заключенный может получить и / или потерять больше, чем другой. В повторяющихся экспериментах с неравным вознаграждением за сотрудничество цель максимизации выгоды может быть отменена целью уравновешивания выгод. Игрок, находящийся в неблагоприятном положении, может дезертировать определенную часть времени, но не в интересах игрока, находящегося в благоприятном положении. В более естественных обстоятельствах могут быть лучшие решения проблемы торга .

Эволюционные теории

Биологический и эволюционный подходы обеспечивают полезную дополнительную информацию о принятии решений в социальных дилеммах. Согласно теории эгоистичных генов , люди могут следовать, казалось бы, иррациональной стратегии сотрудничества, если это способствует выживанию их генов. Концепция инклюзивной приспособленности подчеркивает, что сотрудничество с членами семьи может быть выгодным из-за общих генетических интересов. Родителям может быть выгодно помогать своему потомству, потому что это способствует выживанию их генов. Теории взаимности предлагают иное объяснение эволюции сотрудничества. В повторяющихся играх с социальной дилеммой между одними и теми же людьми сотрудничество может возникать, потому что участники могут наказать партнера за отказ сотрудничать. Это поощряет взаимное сотрудничество. Взаимность служит объяснением того, почему участники сотрудничают в диадах , но не учитывает большие группы. Эволюционные теории косвенной взаимности и дорогостоящей передачи сигналов могут быть полезны для объяснения крупномасштабного сотрудничества. Когда люди могут выборочно выбирать партнеров для игры, им окупается репутация сотрудничества . Сотрудничество передает доброту и щедрость, которые в совокупности делают кого-то привлекательным членом группы.

Психологические теории

Психологические модели предлагают дополнительное понимание социальных дилемм, подвергая сомнению предположение теории игр о том, что люди ограничены своими узкими личными интересами. Теория взаимозависимости предполагает, что люди трансформируют заданную матрицу выплат в эффективную матрицу, которая больше соответствует их предпочтениям в отношении социальных дилемм. Например, дилемма заключенного с близкими родственниками меняет матрицу вознаграждения на матрицу, в которой рационально сотрудничать. Модели атрибуции предлагают дополнительную поддержку для этих преобразований. Подходят ли люди к социальной дилемме эгоистично или сообща, может зависеть от того, верят ли они, что люди от природы жадны или готовы к сотрудничеству. Точно так же теория ожидания цели предполагает, что люди могут сотрудничать при двух условиях: они должны (1) иметь совместную цель и (2) ожидать сотрудничества от других. Другая психологическая модель, модель уместности, ставит под сомнение предположение теории игр о том, что люди рационально рассчитывают свои выигрыши. Вместо этого многие люди основывают свои решения на том, что делают люди вокруг них, и используют простые эвристики , такие как правило равенства, чтобы решить, сотрудничать или нет. Логика уместности предполагает, что люди задают себе вопрос: «Что делает такой человек, как я (идентичность) (правила / эвристика) в такой ситуации (признание), учитывая эту культуру (группу)?») (Weber et al. , 2004) (Kopelman 2009) и что эти факторы влияют на сотрудничество.

Общественные блага

Общественных благ дилемма является ситуация , в которой вся группа может принести пользу , если некоторые из членов дать что — то для общего блага , но отдельные личности извлекают выгоду из «безбилетника» , если достаточное количество других внести свой вклад. Общественные блага определяются двумя характеристиками: неисключимостью и неконкуренцией — это означает, что каждый может получить от них выгоду, и использование их одним человеком не препятствует их использованию другим человеком. Примером может служить общественное вещание, полагающееся на участие зрителей. Поскольку для предоставления услуги не требуется отдельного зрителя, зрители могут пользоваться преимуществами услуги, ничего не платя за нее. Если недостаточно людей вносит свой вклад, услуга не может быть предоставлена. В экономической литературе, посвященной дилеммам общественных благ, это явление именуется проблемой безбилетника. Экономический подход широко применим и может относиться к бесплатному использованию, которое сопровождает любой вид общественного блага. В литературе по социальной психологии это явление именуется социальным бездельничанием. В то время как «фрирайд» обычно используется для описания общественных благ, социальное безделье относится конкретно к тенденции людей прилагать меньше усилий в группе, чем при работе в одиночку.

Общественные блага — это товары, которые не являются конкурирующими и неисключаемыми . Товар считается неконкурентным, если его потребление одним потребителем никоим образом не влияет на его потребление другим потребителем. Кроме того, товар считается неисключительным, если те, кто не платит за товар, не могут быть лишены возможности пользоваться его благами. Неисключительный аспект общественных благ — это то место, где вступает в игру один аспект проблемы коллективных действий, известный как проблема безбилетника . Например, компания могла бы устроить фейерверк и взимать плату за вход в размере 10 долларов, но если бы все члены сообщества могли смотреть фейерверк из своих домов, большинство из них предпочло бы не платить за вход. Таким образом, большинство людей предпочли бы бесплатный проезд, не давая компании возможности устраивать еще одно шоу фейерверков в будущем. Несмотря на то, что фейерверк, несомненно, был выгоден каждому из участников, они полагались на тех, кто платил вступительный взнос, чтобы профинансировать шоу. Однако, если бы все заняли эту позицию, компания, устраивающая шоу, не смогла бы собрать средства, необходимые для покупки фейерверков, которые доставляли удовольствие стольким людям. Эта ситуация указывает на проблему коллективных действий, потому что индивидуальный стимул к бесплатному проезду противоречит коллективному желанию группы заплатить за фейерверк, чтобы все могли насладиться им.

Чисто общественные блага включают такие услуги, как государственная оборона и общественные парки, которые обычно предоставляются государством за счет средств налогоплательщиков. В обмен на свои налоговые отчисления налогоплательщики пользуются преимуществами этих общественных благ. Однако в развивающихся странах, где финансирование государственных проектов ограничено, сообщества часто вынуждены бороться за ресурсы и финансировать проекты, которые приносят пользу коллективной группе. Способность сообществ вносить успешный вклад в общественное благосостояние зависит от размера группы, силы или влияния членов группы, вкусов и предпочтений отдельных лиц в группе и распределения выгод между членами группы. Когда группа слишком велика или преимущества коллективных действий не ощутимы для отдельных членов, проблема коллективных действий приводит к отсутствию сотрудничества, что затрудняет предоставление общественных благ.

Пополнение управления ресурсами

Дилемма управления восполнением ресурсов — это ситуация, в которой члены группы совместно используют возобновляемый ресурс, который будет продолжать приносить выгоду, если члены группы не будут чрезмерно его собирать, но в которой любой отдельный человек получает максимальную прибыль от сбора урожая.

Трагедия общественного достояния

Трагедия общин типа пополнения управления ресурсами дилеммы. Дилемма возникает, когда члены группы разделяют общее благо . Общее благо соперничает и не исключает возможности, что означает, что любой может использовать ресурс, но доступный ресурс ограничен, и поэтому он подвержен чрезмерной эксплуатации .

Парадигма трагедии общественного достояния впервые появилась в брошюре 1833 года английского экономиста Уильяма Форстера Ллойда . По словам Ллойда, «если человек кладет больше скота на свое поле, сумма пропитания, которое он потребляет, вычитается из того, что было в его распоряжении, из его первоначального поголовья; и если раньше было не больше, чем при достаточности пастбищ он не получает никакой выгоды от дополнительного скота, то, что получено одним способом, теряется другим. Но если он помещает больше скота на общее, еда, которую они потребляют, образует вычет, который распределяется между всем скотом , а также и других, как и его собственный, пропорционально их количеству, и лишь небольшая его часть взята из его собственного скота «.

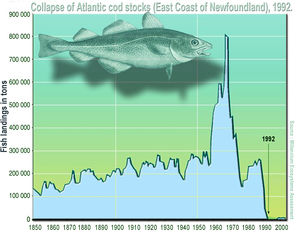

Шаблон трагедии общественного достояния можно использовать для понимания множества проблем, включая различные формы истощения ресурсов . Например, чрезмерный вылов рыбы в 1960-х и 1970-х годах привел к истощению ранее обильных запасов атлантической трески . К 1992 году популяция трески полностью сократилась, потому что рыбаки не оставили достаточно рыбы, чтобы снова заселить этот вид. Другой пример — более высокий уровень заболеваний и смертей от COVID-19 в индивидуалистических (по сравнению с коллективистскими) странами.

Социальные ловушки

Социальная ловушка возникает , когда отдельные лица или группы преследуют немедленные выгоды , которые впоследствии оказавшуюся иметь негативные или даже смертельные последствия. Дилемма этого типа возникает, когда поведение сначала приносит вознаграждение, но продолжение такого же поведения дает убывающую отдачу . Стимулы, вызывающие социальные ловушки, называются скользящими подкреплениями, поскольку они усиливают поведение в малых дозах и наказывают его в больших дозах.

Примером социальной ловушки является использование транспортных средств и связанное с этим загрязнение. С индивидуальной точки зрения автомобили — это адаптивная технология, которая произвела революцию в транспорте и значительно улучшила качество жизни. Но их нынешнее широкое использование приводит к высоким уровням загрязнения непосредственно из их источника энергии или в течение их срока службы.

Дилемма восприятия

Дилемма восприятия возникает во время конфликта и является продуктом предвзятости внешней группы. В этой дилемме стороны конфликта предпочитают сотрудничество, одновременно полагая, что другая сторона воспользуется примирительными жестами.

В конфликте

Преобладание дилемм восприятия в конфликте привело к развитию двух различных школ мысли по этому вопросу. Согласно теории сдерживания , лучшая стратегия в конфликте — это проявить признаки силы и готовности применить силу в случае необходимости. Этот подход предназначен для предотвращения атак до того, как они произойдут. И наоборот, теория спирали конфликта утверждает, что стратегии сдерживания усиливают боевые действия и обороноспособность и что явная демонстрация мирных намерений является наиболее эффективным способом избежать эскалации.

Примером теории сдерживания на практике является стратегия « холодной войны» (применяемая как Соединенными Штатами, так и Советским Союзом ) взаимного гарантированного уничтожения (MAD). Поскольку обе страны обладают способностью наносить второй удар , каждая из сторон знала, что применение ядерного оружия приведет к их собственному уничтожению. Хотя это и вызывает споры, MAD преуспела в своей основной цели — предотвратить ядерную войну и сохранить холодную холодную войну.

Примирительные жесты также использовались с большим эффектом в соответствии с теорией спирали конфликта. Например, визит президента Египта Анвара Эль Садата в Израиль в 1977 году во время длительного периода боевых действий между двумя странами был хорошо принят и в конечном итоге внес свой вклад в мирный договор между Египтом и Израилем .

В политике

Голосование

По оценкам ученых, даже в состоянии поля битвы существует лишь один шанс из десяти миллионов, что один голос может повлиять на исход президентских выборов в Соединенных Штатах . Эта статистика может оттолкнуть людей от реализации своего демократического права голоса, поскольку они считают, что не могут повлиять на результаты выборов. Однако, если все примут эту точку зрения и решат не голосовать, демократия рухнет. Эта ситуация приводит к проблеме коллективных действий, поскольку любой отдельный человек имеет стимул оставаться дома и не участвовать в опросах, поскольку его голос вряд ли действительно повлияет на исход выборов.

Однако, несмотря на высокий уровень политической апатии в Соединенных Штатах, эта проблема коллективных действий не снижает явку избирателей так сильно, как могли бы ожидать некоторые политологи. Оказывается, большинство американцев считают, что их политическая эффективность выше, чем есть на самом деле, что не позволяет миллионам американцев поверить в то, что их голос не имеет значения, и не участвовать в опросах. Таким образом, похоже, что проблемы коллективных действий могут быть решены не только за счет ощутимых выгод для отдельных лиц, участвующих в групповых действиях, но и за счет простой веры в то, что коллективные действия также приведут к индивидуальным выгодам.

Политика, касающаяся окружающей среды

Экологические проблемы, такие как изменение климата , потеря биоразнообразия и накопление отходов, можно охарактеризовать как проблемы коллективных действий. Поскольку эти проблемы связаны с повседневными действиями огромного количества людей, огромное количество людей также необходимо для смягчения последствий этих экологических проблем. Однако без государственного регулирования отдельные люди или предприятия вряд ли предпримут действия, необходимые для сокращения выбросов углерода или сокращения использования невозобновляемых ресурсов , поскольку эти люди и предприятия заинтересованы в выборе более простого и дешевого варианта, который часто отличается из экологически чистого варианта, который принесет пользу здоровью планеты.

Индивидуальный личный интерес привел к тому, что более половины американцев считают, что государственное регулирование бизнеса приносит больше вреда, чем пользы. Тем не менее, когда тех же американцев спрашивают о конкретных правилах, таких как стандарты качества продуктов питания и воды, большинство из них удовлетворяются действующими законами или выступают за еще более строгие правила. Это иллюстрирует то, как коллективная проблема препятствует групповым действиям по экологическим вопросам: когда на человека напрямую влияет такая проблема, как качество пищи и воды, он будет отдавать предпочтение нормативным актам, но когда человек не может увидеть большого воздействия от своих личных выбросов углерода или накопления отходов, они, как правило, склонны не соглашаться с законами, которые поощряют их сокращать экологически вредную деятельность.

Факторы, способствующие сотрудничеству в решении социальных дилемм

Изучение условий, в которых люди сотрудничают, может пролить свет на то, как разрешать социальные дилеммы. В литературе проводится различие между тремя широкими классами решений — мотивационными, стратегическими и структурными, которые различаются в зависимости от того, считают ли они акторов мотивированными исключительно личными интересами и изменяют ли они правила игры с социальной дилеммой.

Мотивационные решения

Мотивационные решения предполагают, что у людей есть предпочтения в отношении других. Существует обширная литература по социальным ценностным ориентациям, которая показывает, что у людей есть стабильные предпочтения в отношении того, насколько они ценят результаты для себя по сравнению с другими. Исследования сосредоточены на трех социальных мотивах: (1) индивидуализм — максимизация собственных результатов независимо от других; (2) конкуренция — максимизация собственных результатов по сравнению с другими; и (3) сотрудничество — максимизация совместных результатов. Первые две ориентации называются ориентациями на самого себя, а третья — просоциальной ориентацией. Широко поддерживается идея о том, что просоциальные и проявляющие себя индивидуумы ведут себя по-разному, когда сталкиваются с социальной дилеммой как в лаборатории, так и на местах. Люди с просоциальной ориентацией больше взвешивают моральные последствия своих решений и считают сотрудничество наиболее предпочтительным выбором в социальной дилемме. В условиях нехватки воды, например, нехватки воды, просоциальные люди меньше собирают урожай из общих ресурсов. Точно так же просоциальные люди больше озабочены экологическими последствиями, например, поездки на машине или общественном транспорте.

Исследования развития социальных ценностных ориентаций предполагают влияние таких факторов, как семейный анамнез (просоциальные люди имеют больше братьев и сестер), возраст (пожилые люди более просоциальны), культура (больше индивидуалистов в западных культурах), пол (больше женщин просоциальны), даже университетский курс (студенты-экономисты менее просоциальны). Однако до тех пор, пока мы не узнаем больше о психологических механизмах, лежащих в основе этих социальных ценностных ориентаций, у нас нет хорошей основы для вмешательства.

Еще один фактор, который может повлиять на вес, который люди придают групповым результатам, — это возможность общения . В литературе о социальных дилеммах делается убедительный вывод о том, что сотрудничество увеличивается, когда людям предоставляется возможность поговорить друг с другом. Объяснить этот эффект было довольно сложно. Одна из мотивационных причин заключается в том, что общение усиливает чувство групповой идентичности.

Однако здесь могут быть и стратегические соображения. Во-первых, общение дает членам группы возможность дать обещания и явные обязательства в отношении того, что они будут делать. Неясно, сдерживают ли многие люди свои обещания о сотрудничестве. Точно так же через общение люди могут собирать информацию о том, что делают другие. С другой стороны, эта информация может дать неоднозначные результаты; осознание готовности других людей к сотрудничеству может вызвать соблазн воспользоваться ими.

Теория социальной дилеммы была применена для изучения коммуникации в социальных сетях и обмена знаниями в организациях. Организационные знания можно рассматривать как общественное благо, когда мотивация вносить свой вклад является ключевым. Как внутренняя, так и внешняя мотивация важны на индивидуальном уровне и могут быть устранены с помощью управленческих вмешательств.

Стратегические решения

Вторая категория решений носит преимущественно стратегический характер. В повторяющихся взаимодействиях сотрудничество может возникать, когда люди принимают стратегию « око за око» (TFT). TFT характеризуется тем, что сначала делается совместный ход, в то время как следующий шаг имитирует решение партнера. Таким образом, если партнер не сотрудничает, вы копируете этот ход, пока ваш партнер не начнет сотрудничать. Компьютерные турниры, в которых различные стратегии противопоставлялись друг другу, показали, что TFT является наиболее успешной стратегией в решении социальных дилемм. TFT — обычная стратегия в реальных социальных дилеммах, потому что она хороша, но непоколебима. Рассмотрим, например, что брачные контракты, соглашения об аренде и политика международной торговли используют TFT-тактику.

Однако TFT — довольно неумолимая стратегия, и в шумных реальных дилеммах более снисходительная стратегия имеет свои преимущества. Такая стратегия известна как «щедрый око за око» (GTFT). Эта стратегия всегда отвечает взаимностью сотрудничества на сотрудничество и обычно отвечает на отступничество отступничеством. Однако с некоторой вероятностью GTFT простит отступничество другого игрока и будет сотрудничать. В мире ошибок в действиях и восприятии такая стратегия может быть равновесной по Нэшу и эволюционно устойчивой. Чем выгоднее сотрудничество, тем более снисходительным может быть GTFT, при этом сопротивляясь вторжению перебежчиков.

Даже когда партнеры могут не встретиться снова, сотрудничество может быть стратегически разумным. Когда люди могут выборочно выбирать, с кем взаимодействовать, может быть выгодно, чтобы их считали сотрудником. Исследования показывают, что кооператоры создают для себя лучшие возможности, чем те, кто не сотрудничает: их выборочно предпочитают в качестве партнеров по сотрудничеству, романтических партнеров и руководителей групп. Однако это происходит только тогда, когда решения людей по социальной дилемме контролируются другими. Публичные акты альтруизма и сотрудничества, такие как благотворительность, филантропия и вмешательство сторонних наблюдателей, вероятно, являются проявлениями сотрудничества, основанного на репутации.

Конструктивные решения

Структурные решения меняют правила игры, либо изменяя социальную дилемму, либо полностью устраняя дилемму. Полевые исследования природоохранного поведения показали, что избирательные стимулы в виде денежных вознаграждений эффективны в сокращении потребления воды и электроэнергии в домашних условиях. Кроме того, многочисленные экспериментальные и тематические исследования показывают, что сотрудничество более вероятно, основано на ряде факторов, в том числе на том, обладают ли люди способностью отслеживать ситуацию, наказывать или «наказывать» перебежчиков, если они узаконены внешними политическими структурами, чтобы сотрудничать и самоорганизовываться, могут общаться друг с другом и обмениваться информацией, знать друг друга, иметь эффективные арены для разрешения конфликтов и управлять социальными и экологическими системами, которые имеют четко определенные границы или легко поддаются мониторингу. Однако внедрение систем вознаграждения и наказания может быть проблематичным по разным причинам. Во-первых, создание систем санкций и управление ими сопряжены со значительными расходами. Предоставление выборочных вознаграждений и наказаний требует, чтобы вспомогательные учреждения контролировали деятельность как кооператоров, так и не сотрудничающих, что может быть довольно дорогостоящим в обслуживании. Во-вторых, эти системы сами по себе являются общественными благами, потому что можно пользоваться преимуществами системы санкций, не способствуя ее существованию. Полиция, армия и судебная система не смогут работать, если люди не захотят платить налоги, чтобы поддержать их. Возникает вопрос, хотят ли многие люди вносить свой вклад в эти учреждения. Экспериментальные исследования показывают, что люди с особенно низким доверием готовы вкладывать деньги в системы наказания. Значительная часть людей вполне готова наказывать тех, кто не сотрудничает, даже если они лично не извлекают выгоду. Некоторые исследователи даже предполагают, что альтруистическое наказание — это развитый механизм человеческого сотрудничества. Третье ограничение заключается в том, что системы наказаний и поощрений могут подорвать добровольное намерение людей сотрудничать. Некоторые люди получают «теплое сияние» от сотрудничества, и предоставление избирательных стимулов может вытеснить их совместные намерения. Точно так же наличие негативной системы санкций может подорвать добровольное сотрудничество. Некоторые исследования показали, что системы наказаний снижают доверие людей к другим. Другое исследование показало, что поэтапные санкции, при которых первоначальные наказания имеют низкую строгость, делают поправку на необычные трудности и позволяют нарушителю вновь войти в доверие коллектива, как оказалось, поддерживают коллективное управление ресурсами и повышают доверие к системе.

Граничные структурные решения изменяют структуру социальной дилеммы, и такие стратегии часто бывают очень эффективными. Экспериментальные исследования дилемм общих ресурсов показывают, что группы , занимающиеся чрезмерным сбором урожая , более склонны назначать лидера, который будет следить за общим ресурсом. Предпочтение отдается демократически избранному прототипу лидера с ограниченной властью, особенно когда групповые связи людей сильны. Когда связи слабые, группы предпочитают более сильного лидера с силой принуждения. Остается вопрос, можно ли доверять властям в решении социальных дилемм, и полевые исследования показывают, что легитимность и справедливые процедуры чрезвычайно важны для готовности граждан соглашаться с властями. Другое исследование подчеркивает большую мотивацию групп к успешной самоорганизации без необходимости во внешней авторитетной базе, когда они действительно придают большое значение рассматриваемым ресурсам, но, опять же, до того, как ресурсы будут чрезмерно израсходованы. Внешний «авторитет» не считается решением в этих случаях, однако эффективная самоорганизация, коллективное управление и забота о ресурсной базе.

Другое структурное решение — уменьшение размера группы. Сотрудничество обычно снижается при увеличении размера группы. В больших группах люди часто чувствуют себя менее ответственными за общее благо и верят, правильно или ошибочно, что их вклад не имеет значения. Уменьшение масштаба — например, путем разделения крупномасштабной дилеммы на более мелкие, более управляемые части — может быть эффективным инструментом в расширении сотрудничества. Дополнительное исследование управления показывает, что размер группы имеет криволинейный эффект, поскольку при небольшом количестве группы управления могут также не иметь возможности эффективно исследовать, управлять и администрировать систему ресурсов или процесс управления.

Другое предлагаемое граничное решение — устранить социальное из дилеммы посредством приватизации . Такая реструктуризация стимулов устранит соблазн поставить индивидуальные потребности выше групповых. Однако приватизировать движимые ресурсы, такие как рыба, вода и чистый воздух, непросто. Приватизация также вызывает озабоченность по поводу социальной справедливости, поскольку не все могут получить равную долю. Приватизация может также подорвать внутреннюю мотивацию людей к сотрудничеству за счет экстернализации локуса контроля .

В обществе социальные единицы, которые сталкиваются с социальной дилеммой внутри, обычно встроены во взаимодействие с другими группами, часто в соревновании за ресурсы различного типа. Как только это будет смоделировано, социальная дилемма будет значительно ослаблена.

Есть много дополнительных структурных решений, которые видоизменяют социальную дилемму как изнутри, так и снаружи. Вероятность успешного совместного управления общим ресурсом, успешной организации для самоуправления или успешного сотрудничества в социальной дилемме зависит от многих переменных, от природы ресурсной системы до природы социальной системы, частью которой являются акторы. политической позиции внешних властей, способности эффективно общаться, действующих правил, касающихся управления общим достоянием. Однако неоптимальные или неудачные результаты в социальной дилемме (и, возможно, необходимость в приватизации или внешнем органе власти), как правило, возникают, «когда пользователи ресурсов не знают, кто все вовлечен, не имеют основы доверия и взаимности, не могут общаются, не имеют установленных правил и эффективных механизмов мониторинга и санкций «.

Выводы

При внимательном рассмотрении выясняется, что социальные дилеммы лежат в основе многих наиболее острых глобальных проблем, от изменения климата до эскалации конфликта . Их широкое значение требует широкого понимания основных типов дилемм и сопутствующих парадигм. К счастью, литература по этой теме расширяется, чтобы удовлетворить насущную потребность понять социальные дилеммы как основу для реальных проблем.

Исследования в этой области применяются к таким областям, как благосостояние организаций, общественное здравоохранение, локальные и глобальные изменения окружающей среды. Акцент смещается с чисто лабораторных исследований на исследовательские, проверяющие комбинации мотивационных, стратегических и структурных решений. Обнадеживает тот факт, что исследователи из различных наук о поведении разрабатывают объединяющие теоретические основы для изучения социальных дилемм (например, эволюционную теорию или концепцию социально-экологических систем, разработанную Элинор Остром и ее коллегами). Например, растет количество литературы по нейроэкономике, изучающей корреляты мозга при принятии решений при решении социальных дилемм с методами нейробиологии. Междисциплинарный характер изучения социальных дилемм не укладывается в общепринятые различия между областями и требует мультидисциплинарного подхода, который выходит за рамки разделения между экономикой , политологией и психологией .

Источник