Виды типографской печати

Существует 4 основных типа печати:

1. Высокая (ксилография, флексография, типоофсетная печать)

2. Глубокая (металлография, ракельная печать)

3. Плоская (офсетная печать, литография)

4. Трафаретная (шелкография)

1. Высокая печать.

На сегодняшний день высокая печать считается устаревшей и применяется редко, либо в измененном виде. Это связано с тем, высокая печать ранее выполнялась с твёрдых печатных форм, изготавливаемых преимущественно из сплава свинца, сурьмы и цинка. Так как этот способ в основном служил для печати книг, не требующих высокого качества изображения, он получил название «книжная печать».

При высоком способе печати используется печатная форма, печатающие участки которой возвышаются над пробельными, и находятся в одной горизонтальной плоскости.

В зависимости от применяемых материалов для изготовления печатных форм различают следующие способы высокой печати:

— ксилография – печать с деревянных печатных форм, выполненных в стиле торцевой гравюры;

— флексография – печать с фотополимерных печатных форм;

— типоофсетная печать – печать с форм высокой печати через промежуточный носитель изображения – офсетный валик.

Для нумерации готовой продукции могут применяться металлические печатные формы.

На сегодняшний день используется преимущественно флексография.

Флексография представляет собой печать красками, закрепляющимися на различных материалах, с применением эластичных печатных форм. Эти печатные формы устанавливаются на цилиндры различного диаметра. Применяют флексографию для печати на объемных шероховатых упаковках, пластиковых пакетах, а также для печати не бумажных этикеток (например, этикетки на бутылочках с бытовой химией). То есть для продукции, в которой не так важны мельчайшие детали изображения, точнее качество их печати.

2. Глубокая печать.

В формах глубокой печати печатающие элементы углублены по отношению к пробельным. При этом пробельные элементы находятся в одной плоскости, в то время как печатающие элементы могут иметь разное углубление.

Различают следующие виды глубокой печати:

— металлография – глубокая печать со штриховых печатных форм. Печатающие элементы в металлографских формах имеют разные площадь и глубину;

— глубокая ракельная печать – при данном способе печати печатная форма разделена на ячейки одинакового размера, ребра данных ячеек создают опору для ракеля (резиновый нож/ удаляющий излишки краски с печатной формы) – отсюда и название способа. Печатающие элементы имеют одинаковую глубину, но разную форму.

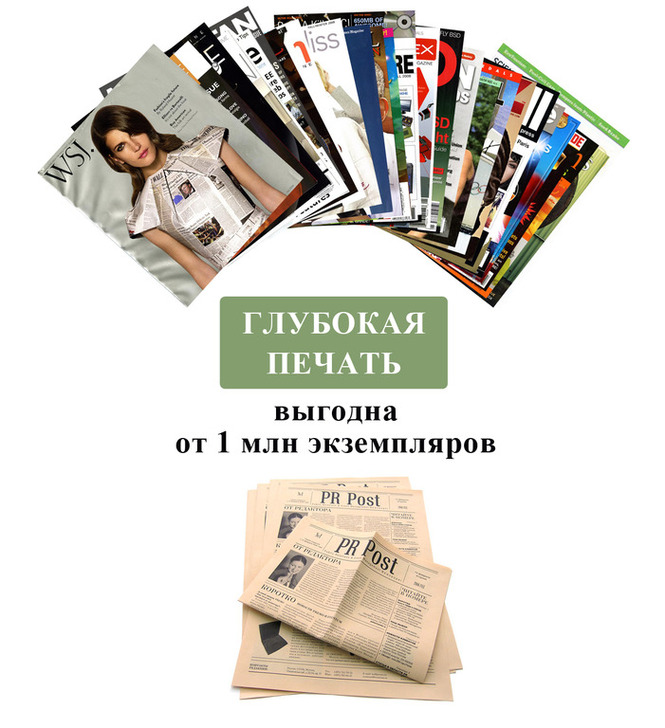

Печатный оттиск при глубокой печати получается с форм, на которых краска находится в «утопленных» печатающих элементах. Этот вид печати применяется, например, для печати газет и журналов тиражами более 1 миллиона экземпляров, печати в промышленных масштабах различных видов упаковки, а также для печати защитных элементов денежных купюр или других элементов «защищенной» полиграфической продукции.

Преимущества глубокой печати:

- возможность создать рельефное изображение с толщиной лакокрасочного покрытия от десятков до сотен микрометров, за счет чего достигается высокая точность даже мельчайших элементов изображения;

- «тиражестойкость» форм, что выгодно при печати очень больших тиражей.

Недостатки глубокой печати:

- изготовление печатных цилиндров слишком дорого, за счет чего нерентабельно печатать этим способом тиражи менее 1 миллиона экземпляров.

3. Плоская печать.

Печатающие и пробельные элементы в формах плоской печати лежат в одной плоскости. При этом их разделение на печатающие и пробельные происходит благодаря придания разных физико-химических свойств, а именно: печатающие элементы воспринимают краску и не воспринимают воду, а пробельные наоборот – воспринимают воду. При печати форму сначала увлажняют специальным раствором, в результате пробельные элементы смачиваются, и впоследствии не принимают на себя краску.

Различают следующие виды плоской печати:

— литография – прямая печать. Изображения на печатных формах имеет зеркальный вид, в качестве материала использовался литографский камень.

— офсетная печать – печать с использованием промежуточного носителя изображения – офсетного валика (отсюда и название). Изображении с печатной форме (имеет прямой вид) передается сначала на офсетный валик, а затем уже на запечатываемый материал.

Самый распространенный способ плоской печати — офсетный.

Преимущества офсетной печати:

- наивысшее качество печати, не сравнимое с цифровой, например;

- печать больших тиражей за короткие сроки;

- огромное количество вариантов отделки полиграфии: тиснение, конгрев, лакирование, ламинация, вырубка и т.д.

Недостатки офсетной печати:

не оперативная печать, то есть требуется допечатная подготовка и приладка, поэтому невозможно получить тираж спустя час после отправки готового макета.

4. Трафаретная печать.

Способ печати, при котором краска проходит сквозь печатную форму. Самый простой пример трафаретной печати – трафареты с буквами и цифрами на полимерной пленке. Принцип трафаретно печати – печатающие элементы пропускают краску, пробельные – задерживают.

Одной из разновидностей трафаретной печати является шелкография , в которой в качестве материала для печатных форм используется специальные сетчатые материалы (тканевые или металлические).

Основной особенностью применения этого метода печати является возможность наносить на запечатываемую поверхность толстый слой краски. Шелкография применяется для печати на бумаге, пластике, полимерных пленках, стекле, керамике, металле, ткани, коже и т.д. Также для шелкографии характерно применение различных УФ-отверждаемых, глиттерных красок (красок с блестками), красок имитирующих бархат. Однако, существенный недостаток шелкографии — низкое разрешение получаемого изображения, что неприемлемо для полноцветных изданий – буклетов, брошюр, каталогов продукции и услуг .

Источник

§ 1. Виды и способы полиграфической печати

Существенного различия между понятиями вид и способ печати нет. Вместе с тем можно сказать, что понятие вид носит более обобщающий характер и включает в себя несколько вариантов печатания, основанных на едином принципе получения изображения на оттиске.

В полиграфическом производстве применяются три основных вида печати: высокая, плоская и глубокая.

По общепринятой классификации они отличаются друг от друга принципом разделения печатающих и пробельных элементов на печатных формах.

Печатные формы высокой печати (рис. 30) имеют пространственное разделение печатающих и пробельных элементов: рельефные печатающие элементы находятся в одной плоскости, а пробельные углублены на различную величину в зависимости от их площади. Поскольку поверхности всех печатающих элементов расположены в одной плоскости, они покрываются равномерным по толщине красочным слоем.

Рис. 30. Схематическое изображение форм высокой печати и процесса получения оттиска.

При печатании выступающие элементы формы вдавливаются в бумагу вместе с красочным слоем, вследствие чего в местах соприкосновения она деформируется (прогибает-ся), а красочный слой раздавливается, образуя на краях печатных элементов оттиска утолщение слоя красителя.

Таким образом, для оттисков, полученных с форм высокой печати, характерны следующие признаки:

— глянцевая поверхность оттиска;

— деформация (вдавленность бумаги);

— утолщение красочного слоя по краям штрихов;

— четкие, ровные края штрихов знаков.

Печатные формы для высокой печати разделяют на текстовые, иллюстрационные и смешанные. Текстовая печатная форма составляется из отдельных литер или из целых строк набора и пробельного материала и предназначена для печатания текста.

Иллюстрационная форма обычно состоит из клише. Смешанная печатная форма состоит из набора и клише.

Рис. 32. Схематическое изображение формы плоской печати.

На печатных формах плоской печати печатающие 2 и пробельные 1 элементы расположены в одной плоскости и имеют различные физико-химические свойства: первые олео-

фильны (жировосприимчивы), вторые гидрофильны (влаговосприимчивы).

Рис. 33. Схематическое изображение получения оттиска с форм плоской печати.

Перед получением каждого оттиска в процессе печатания форма сначала увлажняется определенным водным раствором (реже — спиртовым), который смачивает только гидрофильные пробельные элементы, затем наносится печатная краска (рис. 33), содержащая свободные жирные кислоты. Она прилипает только к олеофильным печатающим элементам. В связи с тем, что печатающие элементы находятся в одной плоскости, они покрываются равномерным по толщине слоем краски и поэтому все элементы оттиска состоят из красочного слоя одинаковой толщины.

Существуют разновидности плоской печати — литографская и офсетная, различия между которыми будет рассмотрено ниже.

Для оттисков, полученных с плоских печатных форм, характерны следующие признаки:

— отсутствие деформации бумаги в месте расположения штрихов;

— равномерное распределение слоя краски в штрихах;

— матовая поверхность оттиска;

— недостаточно четкие края штрихов знаков.

Рис. 34. Увеличенное изображение оттиска букв, выполненного способом плоской печати.

Печатные формы для плоской печати изготавливаются фотохимическим, электрофотографическим либо ручным способом.

Формы глубокой печати имеют пространственное разделение пробельных и печатающих элементов.

Печатающие элементы углублены на различную или одинаковую величину. Они представляют собой независимо от характера изображения (текст, иллюстрации) отдельные ячейки очень малой площади, разделенные между собой тонкими перегородками — пробелами. Эти перегородки и другие пробельные элементы возвышены и находятся на одном уровне.

Рис. 35. Схематическое изображение форм глубокой печати и получения оттиска с нее.

Печатная форма глубокой печати обычно изготавливается на цилиндре. В процессе печатания маловязкая краска сначала наносится в избыточном количестве на всю поверхность вращающейся формы, затем специальный нож (ракель), скользя по поверхности пробельных элементов формы (в том числе и по перегородкам), удаляет полностью краску с пробельных и избыток с печатающих элементов. Таким образом, краска остается только в ячейках. Ее толщина на оттиске (рис. 36) в зависимости от глубины ячеек формы может быть одинаковой или различной.

Рис. 36. Увеличенное изображение оттиска букв, выполненного способом глубокой печати.

Признаком глубокой печати является рельефно выступающий красочный слой на оттиске, более высокий по центру штрихов.

Формы глубокой печати изготавливаются фотохимическим, электронно-гравировальным и ручным способами. Недавно в Великобритании разработана лазерная система для изготовления форм глубокой печати «Лазергравюр-700».

Перенос красочного изображения с различных печатных форм на запечатываемый материал (бумагу) происходит обычно посредством давления. При этом краска может переходить либо непосредственно с формы на бумагу, либо через промежуточное звено. В первом случае бумага приводится в контакт с печатной формой и краска под давлением переходит с печатающих элементов на бумагу, образуя оттиск. Непосредственная передача краски с оттисков на бумагу характерна для высокой и глубокой печати и частично плоской (литографской) печати.

Во втором случае (рис. 37) в процессе печатания к форме 1 прижимается промежуточное звено 2 (например, резиновое полотно), которое принимает на себя краску с печатающих элементов, а затем передает ее на бумагу 4. Изображение на форме должно быть прямым, (на резино-тканевом полотне — обратным, на бумаге — прямым).

Рис. 37. Схематическое изображение получения оттисков офсетным способом.

Такой способ печати называется офсетным. Он применяется прежде всего в плоской (кроме литографской) печати, реже в высокой, и еще реже в глубокой печати. Если такой способ переноса краски используется в высокой печати, то печать называется высокая офсетная, в глубокой — глубокая офсетная, в плоской — плоская офсетная. В последнем случае для краткости опускается слово «плоская».

Необходимость использования офсетного способа переноса краски прежде всего в плоской печати вызвано тем, что в процессе печатания гидрофильные и олеофильные пленки печатной формы соприкасаются не с относительно жесткой бумагой, а с эластичной резино-тканевой пластиной. Благодаря этому уменьшается необходимое для печатания давление и износ печатающих и пробельных элементов формы.

Кроме рассмотренных основных (классических) видов и способов печати, в полиграфическом производстве используются другие специальные виды и способы печати.

Трафаретная печать. Известны два способа трафаретной печати: контактный и бесконтактный. Наиболее распространена контактная печать. При этом формы трафаретной печати представляют собой сетки из шелка или капрона, натянутые

на прямоугольные рамы. Пробельные элементы закрывают слоем, который не пропускает краску.

Печатающие элементы открыты, и через них в процессе печатания краска ракелем или резиновой линейкой продавливается на какую-либо воспринимающую поверхность (бумагу, ткань и др.).

Ранее в качестве основы для изготовления печатной формы применяли шелковые сетки, что дало название способу — шелкотрафаретная или шелкографская печать.

При бесконтактном способе трафаретной печати печатаемый материал не соприкасается с сеткой и краска передается с формы на воспринимающую поверхность за счет действия электростатических сил. Принцип бесконтактного способа заключается в следующем: печатная форма, изготовленная на металлической сетке, помещается между источником электростатического поля и поддерживающей поверхностью, на которую накладывается печатаемый материал. Затем создается электростатическое поле, которое переносит мелкозернистый печатающий порошок через свободные участки трафарета на печатаемый материал, где порошок закрепляется химическим или термическим способом.

Данный процесс состоит из пяти этапов:

1) выбор и подготовка материалов для изготовления трафаретной формы;

2) подготовка оригиналов и изготовление с них диапозитивов;

3) изготовление печатной формы;

4) подготовка печатного оборудования и печатание.

5) сушка и обработка запечатанного материала.

Признаки трафаретной печати:

— сетчатое строение штрихов;

— наличие толстого слоя краски, рельефно выступающего над поверхностью бумаги;

— объемный эффект рисунка.

Орловская печать. Данный способ печати назван по имени его изобретателя И.И. Орлова. Применяется в современной полиграфии для печатания денежных знаков, ценных бумаг и бланков некоторых документов. Это многокрасочная (цветная) печать с одной формы.

Для орловской печати применяются специальные машины, которые имеются в распоряжении только типографий Гознака.

При традиционной многокрасочной печати для передачи каждой краски изготавливают отдельную форму и печатание осуществляется последовательно с каждой из этих форм за несколько прогонов, что неизбежно приводит к появлению такого признака, как нестыковка краев штрихов, образованных разными красителями (на участках цветовых переходов краевые линии имеют разрывы или ступенчатую форму).

Признаки орловской печати:

— характерная для высокой печати деформация (вдавлен- ность бумаги), утолщение красочного слоя по краям штрихов, четкие, ровные края штрихов знаков;

— непрерывность краев штрихов при переходе от одного цвета к другому.

Согласно существующим правилам фабричной технологии, бланки различных документов изготавливают главным образом с помощью высокой печати, поэтому в данном пособии будут более подробно рассмотрены способы производства печатных форм именно этого вида печати.

Как уже отмечалось, печатные формы для высокой печати разделяют на текстовые, иллюстрационные и смешанные.

Процесс изготовления печатных форм для высокой печати называется набором.

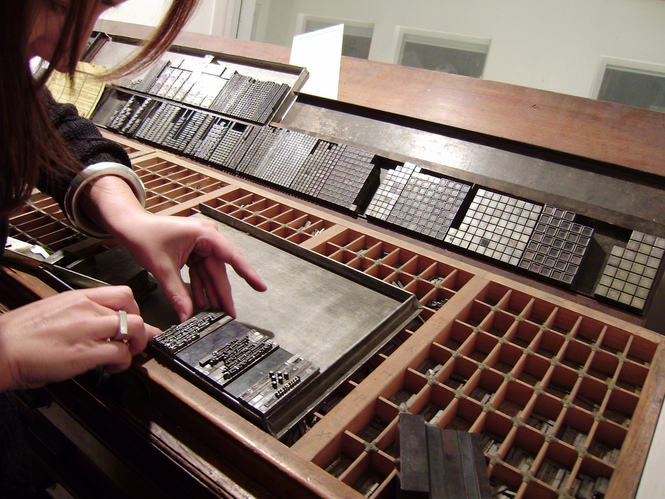

Набор может быть выполнен ручным способом или с использованием наборных машин. При ручном наборе печатающие и пробельные участки создаются при помощи печатающих и пробельных наборных материалов. Машинный способ набора предусматривает использование машин, которые значительно ускоряют и облегчают процесс набора. Наиболее распространенными наборными машинами являются строкоотливная (линотип) и буквоотливная (монотип) наборные машины. Строкоотливная наборная машина отливает набор в виде готовых строк, буквоотливная отливает отдельно буквы и пробелы, а затем из них вручную составляют строки.

При ручном наборе текстовые формы набираются с использованием типографских шрифтов. Шрифтом называется комплект литер какого-либо алфавита (русского, латинского и т.д.) с цифрами и знаками. Литера представляет собой прямоугольный металлический брусок с выпуклым рельефным изображением буквы, цифры, или другого знака на торце (рис. 38).

Рис. 38. Схематическое изображение строения литеры.

Печатающая поверхность литеры называется очком (О). Расстояние от основания литеры до поверхности очка называется ростом литеры (Р). Рост (высота) всех литер одинаков 102

и равен 25,1 мм. Размер литеры определяется ее кеглем (К) — расстоянием между верхней и нижней стенками литеры. Кегль измеряется в пунктах. Пункт является основной единицей типографской системы измерений и равен 0,375 мм (около 1/3 мм). Свободные места сверху и снизу очка называются заплечиками (З), они образуют пробелы между строками. Очко располагается на ножке литеры (Н). Толщина литеры зависит от ширины отлитого знака (Т). Ножка литеры и очко составляют вместе рост литеры. Выемка на передней стенке литеры (С) называется сигнатурой, которая служит для правильной установки литеры в верстатку.

Рельефное изображение знака, буквы или цифры на литере делается обратным (зеркальным), чтобы на оттиске получилось прямое изображение.

Элементы буквенных знаков показаны на рис. 39. Вертикальные штрихи называются основными. Они соединяются между собой горизонтальными, наклонными или округлыми соединительными штрихами.

Рис. 39. Элементы буквенных знаков: а — высота прописных букв; б — высота строчных букв; 1 -соединительные штрихи; 2 — надбуквенный знак; 3 — выступающий элемент; 4 — вертикальная засечка; 5 — свисающий элемент; 6 — внутрибуквенный просвет; 7 — межбуквенный просвет; 8 — горизонтальные засечки; 9 — основные штрихи.

Соотношение между толщиной основных и соединительных штрихов называется контрастностью шрифта. Основные штрихи имеют засечки различной формы и толщины, которые бывают горизонтальными и вертикальными, односторонними и двусторонними.

Некоторые строчные буквы имеют штрихи, расположенные ниже (р, щ) или выше (б, ф) основного изображения знака. Эти штрихи называются свисающими или выступающими элементами. Некоторые знаки (й, ё), кроме основного изображения, имеют наверху дополнительные элементы, называющиеся надбуквенными знаками.

Строчные и прописные литеры одного кегля отливаются таким образом, чтобы нижний край основного изображения знаков лежал на одной линии, которая имеет название линия шрифта. Кроме этого, различают еще верхние линии строчных и прописных букв.

Шрифты различаются по рисунку и кеглю. В зависимости от графических признаков (контрастность, наличие и форма засечек) в полиграфии шрифты принято делить на пять основных и одну дополнительную группы.

К шрифтам первой группы относятся шрифты с умеренной контрастностью между основными и соединительными штрихами; засечки короткие, являющиеся плавным утолщением основного штриха и приближающиеся по форме к треугольнику.

К шрифтам второй группы относятся шрифты с резко выраженной контрастностью между основными и соединительными штрихами; засечки длинные, тонкие.

К шрифтам третьей группы относятся шрифты с малой контрастностью между основными и соединительными штрихами; засечки по форме приближаются к прямоугольникам или треугольникам.

К шрифтам четвертой группы относятся шрифты почти с полным отсутствием контрастности между основными и соединительными штрихами; засечки прямоугольные.

К шрифтам пятой группы относятся шрифты почти с полным отсутствием контрастности между основными и соединительными штрихами и не имеющие засечек.

К дополнительной группе относятся шрифты имитационные (рукописные, машинописные и др.) и те, которые не могут быть отнесены к какой-либо из пяти основных групп.

Внутри каждой группы шрифты делятся на гарнитуры, которые объединяют шрифты разных кеглей и начертаний с одинаковым характером рисунка.

Каждая гарнитура имеет собственное наименование (литературная, академическая, журнальная и т.п.).

По начертанию шрифты одной и той же гарнитуры могут быть:

— прямые, курсивные (или наклонные) — в зависимости от наклона и характера очка;

— нормальные, узкие и широкие — в зависимости от ширины очка;

— светлые, полужирные и жирные — в зависимости от насыщенности очка;

— обычные и декоративные — в зависимости от орнаментации очка.

По способу набора шрифты бывают для ручного, буквоотливного, строкоотливного, а также строкоотливного крупнокегельного набора.

По назначению шрифты делятся:

— на текстовые, предназначенные для набора текста;

— титульные, предназначенные для набора заголовков, титульных листов, обложек;

— акцидентные, предназначенные для набора малых типографских форм (аттестаты, дипломы, бланки, этикетки и т.п.).

К шрифтам предъявляются следующие основные требования:

— удобочитаемость, т.е. скорость прочтения (и усвоения) отдельных литер и всего текста в целом;

— экономичность шрифта, его емкость, т.е. количество знаков, которое можно уместить в строке;

— требования эстетического плана, т.е. соответствие рисунка шрифта назначению издания и его содержанию.

Основные технические правила набора и печатания:

— отсутствие в наборе поврежденных литер и литер из других гарнитур;

— одинаковые пробелы между словами в пределах одной строки;

— одинаковая длина строк;

— соблюдение правил переноса слов;

— одинаковые абзацные отступы;

— чистота оттиска (отсутствие загрязненности от пробельных материалов.

Несоблюдение этих правил свидетельствует об изготовлении печатной формы человеком, не имеющим квалификации наборщика.

Иллюстративные печатные формы. Основой иллюстративной печатной формы является клише. В зависимости от способа изготовления клише может быть цинкографское, гальваническое, гравюра на дереве или на линолеуме (линогравюра). Печатающие участки клише делаются рельефными за счет углубления пробельных мест.

Для воспроизведения многоцветной иллюстрации должно быть изготовлено столько клише, сколько красок необходимо для передачи изображения. На каждом из них рельефными остаются только те элементы, которые необходимы для передачи какого-то одного цвета.

Цинкографское клише изготавливается на цинковой пластине, на которой фотомеханическим способом получают копию рисунка. После обработки печатающие участки на копии оказываются покрытыми слоем эмали, которая предохраняет их при травлении клише кислотой.

Открытые участки цинковой пластины, соответствующие пробельным местам рисунка, подвергаются травлению и становятся углубленными.

В зависимости от характера оригинала клише может быть штриховое и тоновое.

Штриховое клише изготавливается с оригинала, изображение на котором состоит из черных и белых элементов без серых (промежуточных) тонов.

Тоновое (растровое) клише изготавливается с помощью оригинала. Для этого используется растр (особая мелкая сетка на стекле), поэтому изображение на них состоит из точек.

Гравюра на дереве или линолеуме изготавливается вручную путем вырезания (углубления) пробельных участков.

Срок службы одной формы высокой печати — текстовой, иллюстрационной или смешанной — ограничен приблизительно 50 тысячами оттисков. В случаях, если тираж превышает указанное количество экземпляров, приходится либо изготавливать второй комплект печатных форм, либо делать стереотип. Стереотипные формы являются копиями наборных форм. В настоящее время применяются гартовые литые, гальванопластические и прессованные стереотипы.

Отливка стереотипа из гарта (типографского материала) производится при помощи матрицы в специальных отливных станках. Поверхность отлитого стереотипа подвергается отделке. Для повышения тиражеустойчивости на его поверхность наращивают слой более твердого металла (железа, меди, никеля) с помощью гальваностегии.

Прессованные стереотипы бывают пластмассовые и резиновые.

С полученного стереотипа производят печатание тиража.

При печатании бланков документов к стереотипированию, как правило, не прибегают.

Источник