- Наречие

- Определение наречия

- Грамматические особенности наречия

- Неизменяемость наречий

- Знаменательные и местоименные наречия

- Классификация наречий по значению

- Классификация наречий по способу образования

- Правописание наречий с дефисом

- Синтаксическая роль наречий

- Обстоятельство образа действия

- Виды обстоятельств

- Таблица

- Обстоятельство образа действия — второстепенный член предложения

- Значение обстоятельства

- На какие вопросы отвечает обстоятельство образа действия

- Определение

- Чем выражается?

- Примеры предложений

- Деятельность человека

- Структура деятельности

- Деятельность человека и активность животного

- Отличительные признаки деятельности

- Виды (формы) деятельности

- Мотивы деятельности

- Классификация деятельности

- Творческая деятельность

- Вопросы для самопроверки

Наречие

О чем эта статья:

4 класс, 7 класс

Определение наречия

Наречие — это самостоятельная неизменяемая часть речи, которая обозначает признак и отвечает на вопросы «как?», «где?», «куда?», «когда?», «откуда?» и «почему?».

У наречия особое грамматическое значение. Эта часть речи может обозначать три вида признаков в зависимости от того, к какой части речи относится в предложении или словосочетании.

- Признак действия — наречие примыкает к глаголу или деепричастию:

- запомнить (как?) наизусть,

- стремиться (куда?) вверх,

- сообщить (почему?) неспроста.

- Признак предмета — наречие примыкает к существительному:

- путь (какой?) напрямую,

- платье (какое?) наизнанку,

- яйцо (какое?) всмятку.

- Признак другого признака — наречие примыкает к прилагательному, наречию, причастию:

- потрясающе яркий,

- очень хорошо,

- вдвое больше.

Грамматические особенности наречия

Чтобы понять, что такое наречие в русском языке, разберем грамматические особенности, которые отличают его от других частей речи.

Неизменяемость наречий

Специфический морфологический признак наречия — это его неизменяемость. Она выражается в неспособности наречия образовывать грамматические формы рода, числа, падежа или лица. Наречия не склоняются и не спрягаются. У них нет специальных окончаний. Проверим:

- гулять (как?) весело, гуляем весело, будем гулять весело;

- крайне (в какой степени?) сладкий, крайне сладкого, крайне сладким.

По правилам могут изменяться глаголы и прилагательные, а наречия всегда сохраняют неизменную грамматическую форму. Конечные буквы наречий «о», «а», «е», «и», «у» — это не окончания, а словообразовательные суффиксы:

- вытереть насухо;

- стоять справа;

- сидеть взаперти;

- пить компот вприкуску.

Только наречия с суффиксом -о могут образовать формы степеней сравнения, которые при этом тоже не изменяются:

- рано — раньше, более рано (раньше всех встать);

- радостно — радостнее, более радостно (радостнее всех выглядеть).

Знаменательные и местоименные наречия

По функции все наречия можно разделить на знаменательные и местоименные. Если наречие обозначает признак действия, другого признака или предмета, оно считается знаменательным:

- идти (как?) быстро;

- стеснительный (в какой степени?) чрезмерно;

- улыбка (какая?) невзначай.

Ряд наречий только указывают на признак, конкретно его не называя. Это местоименные наречия:

- идти (куда?) туда;

- (в какой мере?) нисколько не стеснительный.

У местоименных наречий есть своя градация:

Разряды местоименных наречий

здесь, там, тут, туда, так, оттуда, тогда, затем, оттого, потому, поэтому

нигде, никуда, никогда, негде, некуда, некогда, ниоткуда, никак, незачем, нипочем и пр.

везде, всюду, отовсюду, всегда, всячески, по-всякому, по-иному, по-другому

где-то, куда-то, куда-нибудь, где-нибудь, кое-где, откуда-то, кое-куда, куда-либо, когда-то, как-нибудь, зачем-то, отчего-то, почему-то и пр.

где? куда? когда? зачем? как? почему? откуда? отчего?

где, куда, когда, зачем, как, почему, откуда, отчего

Классификация наречий по значению

В отличие от других частей речи, знаменательные наречия делятся на разряды по значению. Если наречие обозначает качество действия, признака, образ или способ совершения действия, то его называют определительным. Если наречие обозначает условия совершения действия, оно называется обстоятельственным.

Таблица с общей классификацией наречий по разрядам:

Разряды по значению

хорошо, открыто, искренне, безупречно

образа и способа действия

втрое, капельку, слишком, чуть-чуть

Где? Куда? Откуда?

вблизи, дома, сверху

сегодня, весной, накануне, уже

нарочно, невзначай, наперекор, в шутку

Определительные наречия выражают определительно-количественные признаки действия, признака или предмета. Эти слова поясняют глаголы, существительные, прилагательные, наречия и слова категории состояния:

- лететь (как?) высоко;

- прыгнув (куда?) вверх;

- (в какой степени?) очень симпатичный;

- взгляд (какой?) исподлобья;

- (в какой мере?) совершенно секретно.

В предложении определительные наречия могут быть обстоятельством или определением.

Обстоятельственные наречия выражают только признак действия. Такие наречия примыкают к глаголам и обозначают различные условия, обстоятельства осуществления действия:

- нырнуть (куда?) вглубь;

- светит (когда?) днем;

- сказать (с какой целью?) в шутку;

- задеть (по какой причине?) сослепу.

В предложении такие наречия выступают в роли обстоятельства.

Классификация наречий по способу образования

Кроме разрядов по значению, наречия можно классифицировать по способу образования:

- суффиксальный: быстрый — быстро, творческий — творчески;

- приставочно-суффиксальный: сухой — досуха;

- приставочный: хорошо — нехорошо, куда — никуда;

Возможно сложение разных видов:

- сложение слов: еле, еле — еле-еле;

- сложение с первым элементом полу-: полулежа; полусидя;

- сложение с присоединением суффикса или приставки и суффикса: мимо ходить — мимоходом; половина, сила — вполсилы.

Правописание наречий с дефисом

Через дефис пишутся:

- наречия на -ому, -ему, -ки, -ски, -ьи с приставкой по- (по-другому, по-хорошему, по-русски);

- в наречиях на -ых, -их с приставкой во-, в-, которые образованы от порядковых числительных (во-первых);

- в неопределенных наречиях с приставкой кое- и суффиксами -то/-либо/-нибудь/-таки/-ка (где-то, как-то);

Еще дефис используют, когда есть:

- повторение слов и основ слов (еле-еле, волей-неволей, как-никак);

- сочетание синонимических слов (нежданно-негаданно).

Приставка по- пишется слитно:

- в наречиях, которые образованы от прилагательных с помощью приставки и суффиксов -у, -еньку, -оньку (попросту, потихоньку);

- с формами сравнительной степени наречий (повыше);

Слитно пишутся наречия, которые образованы:

- соединением предлогов с наречиями (извне, навсегда);

- соединением предлогов в и на с собирательными числительными (вдвое, втрое);

- соединением предлогов с полными прилагательными (вкрутую);

- соединением предлога и существительного (наверх, вследствие);

- через соединение предлога с вопросительными и указательными местоимениями (почему, отчего).

Раздельно пишутся наречия, образованные из предлога в и полного прилагательного с первой гласной буквой (в открытую).

Синтаксическая роль наречий

Как мы помним, наречие — это самостоятельная часть речи, обозначающая признак действия, признака, состояния, редко — предмета.

В предложении наречия чаще всего выполняют функцию обстоятельства, реже — определения или сказуемого. К этому второстепенному члену предложения можно задать обстоятельственные вопросы: «где?», «как?», «куда?», «откуда?», «зачем?», «почему?».

Источник

Обстоятельство образа действия

Обстоятельство образа действия относится к сказуемому и характеризует, как совершается действие. Приведем примеры предложений с обстоятельством образа действия из художественной литературы.

Виды обстоятельств

Обстоятельство относится к сказуемому или другому члену предложения и обозначает признак действия или другого признака. Обладая разным значением, обстоятельства делятся на основные виды:

- места (виднеется вдали, живем в деревне);

- времени (с утра клюёт, сегодня спешу);

- причины (не узнать сослепу, замереть от страха);

- цели (вызвали для опознания, вышли прогуляться);

- условия (при желании успеем; имея ключ, можно открыть);

- меры и степени (слегка розовый, слишком громкий);

- сравнения (слетел со ступенек птицей; сверкнул, как алмаз);

- уступки (несмотря на поражение, вопреки засухе).

Таблица

| Виды | Вопросы | Что обозначают | Примеры |

|---|---|---|---|

| 1. Места | Где? Куда? Откуда? | Место действия, направление, путь движения | Он купил книгу в магазине. |

| 2. Времени | Когда? Как долго? С каких (до каких) пор? | Время | Вчера он купил книгу. |

| 3. Образа действия | Как? Каким образом? | Качественная характеристика действия, способ его совершения | Он долго выбирал книгу. |

| 4. Причины | Почему? На каком основании? | Причина, повод, мотив, основание совершения действия | Из-за спешки он не купил книгу. |

| 5. Цели | Зачем? С какой целью? | Цель совершения действия | Он купил книгу для учёбы. |

| 6. Условия | При каком условии? | Условие совершения действия | При желании он мог купить эту книгу. |

| 7. Уступки | Вопреки чему? Несмотря на что? | Условие, вопреки которому совершается действие | Несмотря на нехватку денег, он купил книгу. |

| 8. Меры и степени | Насколько? В какой степени? | Степень проявления признака или действия | Он купил слишком дорогую книгу. |

Рассмотрим более детально обстоятельство образа действия.

Обстоятельство образа действия — второстепенный член предложения

Значение обстоятельства

Обстоятельство образа действия относится к сказуемому, выраженному глаголом, и обозначает, каким образом произошло, совершается или возможно в будущем действие.

Собака с опасением приблизилась к горящему костру и улеглась невдалеке.

Девочка радостно смеётся и хлопает в ладоши.

В этом наряде она, на наш взгляд, будет выглядеть вызывающе .

На какие вопросы отвечает обстоятельство образа действия

От сказуемого, выраженного глаголом, к обстоятельству образа действия задаются вопросы:

Девушка блестяще (как?) ответила на вопросы олимпиады.

Малыш прячется за юбку матери и исподлобья (каким образом?) смотрит на незнакомых людей.

Рассматриваемый второстепенный член характеризует способ выполнения действия.

Ученик глубоко (как?) задумался над решением математической задачи.

Обстоятельство поясняет сказуемое, обозначающее состояние человека.

Определение

Каменщик укладывает кирпич (каким образом?) мастерски .

Чем выражается?

Этот второстепенный член предложения выражается словами разных частей речи:

- бежать (как?) быстро;

- отнестись (как?) по-человечески;

- сделать (каким образом?) сообща;

- рассказать (каким образом?) по памяти;

- говорить (как?) без устали;

2. существительными в падежной форме

- подойти (как?) с опасением;

- трогать (как?) с осторожностью;

- помочь (как?) с радостью;

- со стыдом (как?) признаться;

- спрашивать (как?) с нетерпением;

Звеня , мимо нашего дома прошел красный трамвай.

На лесной полянке, дымясь , горел костерок, разложенный охотниками.

Громко топая , ночью бегает по дому наш ёжик, по кличке Слон.

Думаю, они спросят нас об этом случае как пить дать .

Этот неказистый домишко сколочен из досок на живую нитку .

Примеры предложений

На мхах, под деревьями лежала седая роса, густо пахло прелой листвой и вешней водой (И. Соколов -Микитов).

Медведь, как и всякий зверь, ходит по лесу с великой осторожностью и, зачуяв человека, удирает от него, что даже не увидишь не только зверя, но и мелькнувшего хвоста (М. Пришвин).

Я стал с наслаждением есть столовой ложкой прохладную еду (В. Катаев).

Стройные сосны обступали нас с обеих сторон, образуя гигантский , уходящий вдаль коридор со сводом из душистых сплетшихся ветвей (А. Куприн).

Что-то вдруг вспомнится, будто лампа осветила давно забытые события и людей, я и записываю не мудрствуя лукаво (В. Кетлинская).

Разбогатев, Дрыкин начал строить дом. Он строил его на широкую ногу , со всеми удобствами (Г. Успенский).

Источник

Деятельность человека

О чем эта статья:

9 класс, 11 класс, ЕГЭ/ОГЭ

Деятельность — это способ взаимодействия с окружающим миром, который присущ только человеку. Только человек может ставить цели и задачи, планировать свою деятельность, подбирать средства для ее осуществления и корректировать деятельность по мере необходимости.

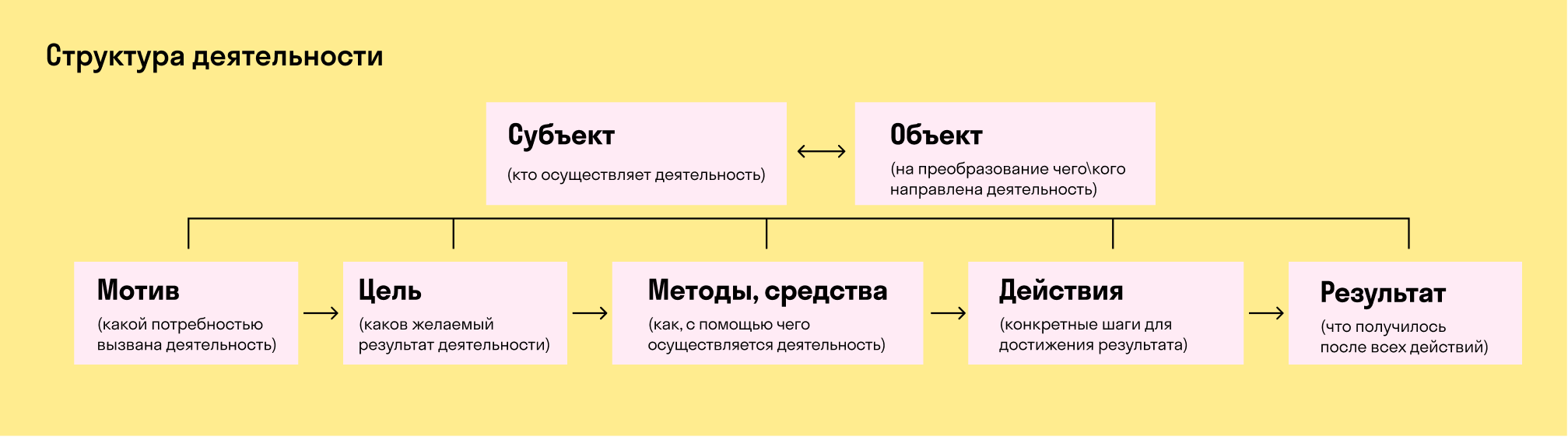

Структура деятельности

Схематично можно представить структуру деятельности таким образом:

Разберем компоненты этой схемы по порядку.

Субъект деятельности — это человек. Также в роли субъекта может выступать социальная группа или общество в целом.

Объект деятельности — предметы, процессы и явления, а также другие люди и социальные группы, общество.

Мотив деятельности — потребности человека, то, что побуждает его к действиям.

Цель деятельности — образ желаемого результата.

Средства (инструменты) — то, с помощью чего субъект осуществляет деятельность.

Действие (процесс) — конкретные шаги, которые предпринимает субъект для достижения результата.

Результат деятельности — итог, продукт, то, что получилось в результате действий субъекта.

Чтобы лучше понять структуру деятельности, давайте рассмотрим ее на конкретном примере — поиск работы.

Субъект деятельности

Объект деятельности

Статус на рынке труда

Цель

Трудоустройство в хорошую компанию на высокую зарплату

Мотивы

Мотивы могут быть разными у каждого субъекта деятельности. Для примера пусть мотивами нашего соискателя будут желание купить квартиру в центре города и необходимость помогать старенькой маме

Средства

Сайты поиска вакансий

Действия

Поиск вакансий на соответствующих сайтах, рассылка резюме, участие в собеседованиях

Результат деятельности

Смена статуса с безработного на имеющего полную занятость

Деятельность человека и активность животного

Может показаться, что не только люди могут быть субъектами деятельности. Ведь животные тоже могут вполне увлеченно и осознанно — на первый взгляд — выполнять какие-то действия: умываться, будить хозяина, охотиться, заботиться о потомстве.

Действительно, между деятельностью человека и активностью животного есть сходства, но человека отличает творческо-преобразующее отношение к миру.

Деятельность человека

Активность животного

Человек приспосабливается к окружающему миру через его масштабную переработку, вплоть до создания искусственной среды вокруг себя

Животное приспосабливается к миру через перестройку своего организма (мутационные изменения)

Человек осознанно ставит цели и задачи на основании анализа ситуации

Животное, каким бы осознанным оно ни выглядело, подчиняется инстинкту

Человек создает орудия труда, которые усиливают его физические возможности

Животное воздействует на окружающую среду непосредственно через свое тело

Деятельность человека носит созидательный характер

Активность животного носит потребительский характер

Отличительные признаки деятельности

Для деятельности характерны такие отличительные черты:

Сознательность, то есть сознательная постановка целей.

Продуктивность, то есть направленность на получение результата.

Преобразующий характер, то есть в процессе деятельности человек преобразует окружающий мир и самого себя.

Общественный характер — необходимость вступать в коммуникацию с другими людьми для достижения результата.

Виды (формы) деятельности

В рамках курса обществознания обычно выделяют четыре основных формы деятельности — игру, учение, труд и общение.

Игра — это свободная развивающая деятельность, которую субъект выполняет по желанию и ради удовольствия от процесса. Обычно у игры есть четкий набор правил. Во время игры дети зачастую готовятся к взрослой деятельности — учебе, работе, семейным отношениям.

Учение (познание) — это осознанный и целенаправленный процесс получения новых знаний и навыков.

Труд — это процесс взаимодействия субъекта с окружающим миром, в ходе которого первый создает продукты, необходимые для удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей.

Общение — процесс установления и развития контактов между людьми, который включает в себя обмен информацией, переживаниями, эмоциями.

Мотивы деятельности

Как мы уже упомянули выше, мотивы деятельности могут существенно различаться от субъекта к субъекту. В таблице собрали основные виды мотивов, которые могут вдохновлять человека на деятельность.

Потребности — нужда человека в необходимом для жизни и развития.

Социальные установки — ориентация человека на что-либо.

Убеждения — эмоционально-ценностные отношения к действительности

Интересы — реальная причина действий, которая стоит за мотивами.

Влечения — психические состояния, которые выражают неосознанную необходимость.

Классификация деятельности

В обществознании существует не одна классификация деятельности, но мы рассмотрим наиболее популярную — по объектам и результатам деятельности.

В зависимости от того, что является результатом — материальные блага или культурные ценности — деятельность бывает материальной (практической) и духовной.

Материальная деятельность предполагает создание вещей и материальных ценностей, которые нужны для удовлетворения потребностей человека. Подразделяется на материально-производственную, связанную с преобразованием окружающей природы, и социально-преобразовательную — направленную на преобразование общества.

Продукты духовной деятельности — идеи, образы, научные, художественные и нравственные ценности. Духовная деятельность бывает:

познавательной — связанной с отражением окружающего мира в мифологической, религиозной, научной или художественной форме;

ценностно-ориентировочной — выражающей отношение человека к явлениям окружающего мира;

прогностической — участвующей в прогнозировании возможных изменений действительности.

Творческая деятельность

Особым видом деятельности является творчество — процесс создания чего-то качественно нового, никогда ранее не существовавшего. Творческой деятельностью занимаются художники, писатели, ученые.

Также творчество можно рассматривать как компонент другой деятельности. Так, наш соискатель из примера выше может проявить творчество в процессе подготовки резюме и придумать совершенно новый подход, который покорит работодателя.

Ключевыми для творческой деятельности являются такие способности:

комбинировать уже существующие знаний;

создавать новые образы в сознании (воображение);

создавать яркие, сильные представления (фантазия);

получать знания неосознанно (интуиция).

Вопросы для самопроверки

Вспомните четыре основных вида деятельности и раскройте значение каждого из них.

Кто может быть субъектом деятельности?

Ученики 5А класса средней школы №151.

В чем особенность игры как вида деятельности? Как связана детская игра с другими видами деятельности?

В чем уникальность творчества как вида деятельности? Какими двумя способами можно понимать творчество в контексте деятельности?

Какие два основных типа деятельности вы знаете и в чем их принципиальное различие?

Приведите пример активности животного, которая похожа на деятельность человека. Объясните, почему при внешнем сходстве активность животного все же нельзя назвать деятельностью.

Источник