Принципы и методы обеспечения безопасности.

Принцип обеспечения безопасности – это идея, мысль, основное положение.

Метод обеспечения безопасности – это путь, способ достижения цели, исходящий из знания наиболее общих закономерностей.

Принципы и методы обеспечения безопасности относятся к частным, специальным методам в отличие от общих методов, присущих диалектике и логике.

Принципы обеспечения безопасности можно подразделить на ориентирующие, технические, организационные и управленческие.

К ориентирующим относятся: принцип активности оператора, гуманизации деятельности, деструкции, замены оператора, классификации, ликвидации опасности, системности, снижения опасности.

К техническим относятся: принцип блокировки, ваккуумирования, герметизации, защиты расстоянием, компрессии, прочности, слабого звена, флегматизации, экранирования.

К организационным относятся: принцип адекватности контроля, обратной связи, ответственности, плановости, стимулирования, управления, эффективности.

Принцип нормирования заключается в установлении таких параметров, соблюдение которых обеспечивает защиту человека от соответствующей опасности. Например, ПДК (предельно допустимые концентрации), ПДВ ( предельно допустимые выбросы), ПДУ ( предельно допустимые уровни) и др.

Принцип слабого звена состоит в том, что в рассматриваемую систему (объект) в целях обеспечения безопасности вводится элемент, который устроен так, что воспринимает или реагирует на изменение соответствующего параметра, предотвращая опасное явление. Примером реализации принципа слабого звена являются разрывные мембраны, предохранители и другие элементы, применяемые в технике.

Принцип информации заключается в передаче и усвоении персоналом свода правил, соблюдение которых обеспечивает соответствующий уровень безопасности. Примеры реализации: обучение, инструктаж, предупредительные надписи и д.р

Принцип классификации (категорирования) состоит в делении объектов на классы и категории по признакам, связанным с опасностями. Например: санитарно-защитные зоны, категории производств по взрывопожарной опасности и др.

Для рассмотрения методов обеспечения безопасности введем следующие определения.

Гомосфера – пространство (рабочая зона) , где находится человек в процессе рассматриваемой деятельности.

Ноксосфера – пространство, в котором постоянно существуют или периодически возникают опасности.

Нужно заметить, что совмещение гомосферы и ноксосферы недопустимо с позиции безопасности.

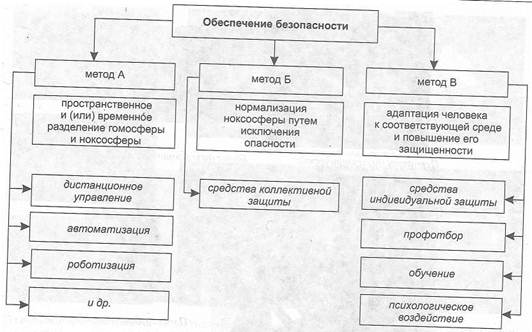

Безопасность обеспечивается тремя основными методами: А,Б,В

Метод А состоит в пространственном и/или временном разделении гомосферы и ноксосферы. Это достигается средствами дистанционного управления, автоматизации, роботизации и др.

Метод Б состоит в нормализации ноксосферы путем исключения опасностей. Это – совокупность мероприятий, защищающих человека от шума, газа, пыли средствами коллективной защиты.

Метод В содержит гамму приемов и средств, направленных на адаптацию человека к соответствующей среде и повышение его защищенности. Данный метод реализует возможности профессионального отбора, обучения, психологического воздействия, средств индивидуальной защиты.

Следует отметить, что в реальных условиях, как правило, указанные методы используются совместно. В различных вариантах.

Метод определения носителей опасности в различных сферах деятельности

Исходной методологической базой для БЖД как научной дисциплины является концепция деятельности, так как деятельность как процесс представляет наибольшую опасность. Под деятельностью понимается специфически человеческая форма активного отношения к окружающему миру. Всякая деятельность включает в себя формирование цели, определение средств достижения цели, выбор движения к цели, результат и собственно процесс деятельности.

Цель может быть достигнута (положительный результат) на основе знаний, которые позволяют правильно сформулировать значимость этой цели. В этом случае важным условием становится выбор тактики и стратегии достижения цели, а также тактики достижения поставленной цели.

Тактика выбора цели заключается в умении:

— выделить приоритетность цели;

— выбрать путь движения к цели (прямолинейный, в обход цели, с разных сторон, с возвратом, определяющим поступательность движения);

— определить необходимые средства достижения цели;

— наметить начало движения к цели и срок достижения цели в виде положительного результата.

Стратегия достижения цели состоит из:

— организации процесса движения к цели (по потоку, против потока, циклически),

— выбора принципа достижения цели: «Жизнь – есть игра».

Тактика достижения цели заключается:

— в приобретении знаний,

— использовании знаний других людей и их опыта,

— умении как выигрывать, так и проигрывать. Последнее означает, что цель выбрана неверно, неправильно определены тактика выбора цели, тактика и стратегия, а также средства достижения цели. Следовательно. при отрицательном результате необходимо заново сформировать цель на основе новых знаний и полученного опыта, определить средства, необходимые для достижения цели, определить начало движения к цели и сроки ее завершения.

Цикл действия можно представить отрезком времени, характеризующимся началом и завершением действия, и средствами, необходимыми для достижения поставленной цели и процессом деятельности.

Анализ практической человеческой деятельности, включающей многообразие форм человеческой активности, приводит к заключению о потенциальной опасности любой формы деятельности. Потенциальность опасности заключается в скрытом, неявном характере проявления поражающих факторов в определенных, нередко трудно предсказуемых условиях в любое время и в любом месте пространства при определенных обстоятельствах или условиях. Из этого следует, что суть опасности состоит в возможности такого воздействия факторов на человека, которое приведет к травмам, ухудшению самочувствия и другим нежелательным последствиям. Таким образом, опасность в среде обитания является следствием действия множества факторов на человека и характеризуется их взаимодействием и соответствующим откликом организма на их воздействие.

В случае несоответствия факторов характеристикам и возможностям человека или распространением их за пределы гомосферы появляется феномен опасности.

Неоднородность системы «человек–среда» и подсистемы «человек – производство» основа любой опасности. Вот почему анализ этих систем по условию опасности должен основываться на детальной декомпозиции трудового процесса, как основы любой формы человеческой деятельности.

Одной из важных форм деятельности как процесса является труд.

Рассматривая среду обитания с точки зрения надежной защищенности человека, можно заключить, что основным элементом этой среды является труд, который, в свою очередь, представляет сочетание взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, составляющих структуру труда, состоящую:

— из субъектов труда;

— средств (машин, оборудования);

— орудий труда (технологической оснастки, режущего и мерительного инструмента);

— процессов труда, характеризующих действием, как субъектов, так и машин;

— продуктов труда как целевых, так и побочных в виде образующихся вредных и опасных примесей воздушной и водной среды и т. п.;

— производственных отношений (организационных, экономических, социальных, психологических и т. д.).

Декомпозиция основана на использовании метода определения носителей опасности. Этот метод позволяет наиболее полно выявить опасность и вредность факторов, распространенность их действия во времени и пространстве, их параметры, интенсивность и другие признаки.

Любой признак носителя опасности является достаточным условием отнесения факторов к разряду опасных или вредных и защите человека от их воздействия при его трудовой деятельности, т. е. обеспечения его безопасности на основе научных достижений БЖД.

Профилактика безопасности

В системе общегосударственных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности профилактика занимает ведущее место.

Пожарная безопасность предусматривает комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, предотвращения пожара, ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара. Пожарная безопасность объединяет мероприятия, осуществляемые в процессе проектирования, строительства, эксплуатации предприятий автомобильного транспорта.

Пожарная безопасность предусматривает:

– хранение, транспортировку и содержание на рабочих местах огнеопасных жидкостей и растворов только в закрытых емкостях, обеспечение успешной эвакуации людей материальных ценностей из сферы пожара;

– создание условий эффективного пожаротушения.

Мероприятия по предупреждению пожара состоят из организационных, технических ремонтных и эксплуатационных.

К организационным мероприятиям относится правильная эксплуатация автомобилей, металлорежущего оборудования, кузнечных, сварочных, шиномонтажных и других отделений и цехов, а также зданий, территорий.

Технические мероприятия включают в себя соблюдение норм при проектировании зданий, монтаже оборудования, при отоплении, вентиляции, освещении.

Запрещается курение в неотведенных для этого местах.

Эксплуатационные мероприятия заключаются в профилактических осмотрах, в плановых ремонтах оборудования, машин и механизмов, гидравлическом и динамическом испытаниях грузоподъемных машин.

2.3 Задачи безопасности

Безопасность жизнедеятельности – это состояние деятельности, при которой с определенной вероятностью исключаются потенциальные опасности, влияющие на здоровье человека.

Безопасность следует принимать как комплексную систему, мер по защите человека и среды его обитания от опасностей формируемых конкретной деятельностью. Чем сложнее вид деятельности, тем более компактна система защиты.

Для обеспечения безопасности конкретной деятельностью должны быть решены три задачи.

1. Произвести полный детальный анализ опасностей формируемых в изучаемой деятельности.

2. Разработать эффективные меры защиты человека и среды обитания от выявленных опасностей. Под эффективными подразумевается такие меры по защите, которые при минимуме материальных затрат эффект максимальный.

3. Разработать эффективные меры защиты от остаточного риска данной деятельности. Они необходимы, так как обеспечение абсолютную безопасность деятельности не возможно предпринять.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека (рабочий, обслуживающий персонал) на производственных предприятиях занимается «охрана труда».

Охрана труда – это свод законодательных актов и правил, соответствующих им гигиенических, организационных, технических, и социально-экономических мероприятий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда.

Охрана труда и здоровье трудящихся на производстве, когда особое внимание уделяется человеческому фактору, становится наиважнейшей задачей. При решении задач необходимо четко представлять сущность процессов и отыскать способы (наиболее подходящие к каждому конкретному случаю) устраняющие влияние на организм вредных и опасных факторов и исключающие по возможности травматизм и профессиональные заболевания.

Охрана труда неразрывно связана с науками: физиология, профессиональная патология, психология, экономика и организация производства, промышленная токсикология, комплексная механизация и автоматизация технологических процессов и производства.

При улучшении и оздоровлении условий работы труда важными моментами, является комплексная механизация и автоматизация технологических процессов, применение новых средств вычислительной техники и информационных технологий в научных исследованиях и на производстве.

Осуществление мероприятий по снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также улучшение условий работы труда ведут к профессиональной активности трудящихся, росту производительности труда и сокращение потерь при производстве. Так как охрана труда наиболее полно осуществляется на базе новой технологии и научной организации труда, то при разработке и проектировании объекта используются новейшие разработки.

Охрана труда тесно связана с задачами охраны природы. Очистка сточных вод и газовых выбросов в воздушный бассейн, сохранение и улучшение состояние почвы, борьба с шумом и вибраций, защита от электростатических полей и многое другое. Все эти мероприятия способствуют обеспечению нормальных условий работы и обитания человека.

Заключение.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности является важным атрибутом жизни каждого человек. Человек еще с древних времен стремился обеспечиться себе безопасность, улучшая свои жизненные условия. На протяжении своего развития человечество постоянно сталкивалось с проблемой обеспечения безопасности. Благодаря прогрессу, изменившему мир, выросло благосостояние людей, улучшились качество жизни и условия их труда, невиданных размеров достигли производства промышленности и сельского хозяйства, особенно в экономически развитых странах. Вместе с тем во второй половине XX в. появились крайне неблагоприятные теннденции для жизни человечества, возросло негативное воздействие на человека и среду обитания антропогенных опасностей, отмечался рост природных техногенных и экологических катастроф. При этом одновременно увеличился их разрушительный эффект, отмечались огромные потери людей и экономический ущерб.

Безопасность любой деятельности для каждого человека и окружающей его среды, а также для общества в целом должна рассматриваться с учетом всех экономических, социальных и экологических последствий.

Развитие техносферы ведет к повышению не только качества жизни, но и уровня опасности для жизнедеятельности человека. Антропогенные изменения окружающей среды приобрели такие размеры, что человек сам стал жертвой своей техногенной деятельности. Снижение качества среды обитания негативно отражается на эффективно труда и отдыха, продолжительности жизни, состоянии здоровья.

Список литературы

1) Безопасность Жизнедеятельности “учебное пособие” А.И Сидорова

2) Безопасность жизнедеятельности/Под ред. Русака О.Н.

3) Всероссийский мониторинг социально-трудовой сферы 1995 г. Статистический сборник.— Минтруд РФ, М.: 1996.

4) П.Г. Белов, АФ. Козьяков, С.В. Белов, Г.П. Павлихина, Д.М. Якубович, Б.Г. Давыдов, БА. Еременко. Безопасность жизнедеятельности, ч. 2.

Источник

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЕЕ ВИДЫ. ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЖД

Под безопасностью понимается такой уровень опасности, с которым на данном этапе научного и экономического развития можно смириться.

Безопасность — это приемлемый риск. На практике полная безопасность недостижима, пока существует источник опасности.

Безопасность — состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.

Выделяют следующие виды безопасности:

— Безопасность личная — защищенность людей, обусловленная индивидуальными качествами личности и используемыми ими средствами индивидуальной защиты.

— Безопасность общественная — защищенность людей, обусловленная уровнем организации государственных структур и сознания людей.

— Безопасность национальная — состояние защищенности национальных интересов страны (конституционный строй, суверенитет, территориальная целостность, материальные и духовные ценности).

— Безопасность глобальная — защищенность планеты от внутренних (государств, экологических, природных, техногенных) и внешних (космических, инопланетных) угроз, обеспечивается международным сотрудничеством и соглашениями.

Основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности приведены в Федеральном законе от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности». Настоящий Федеральный закон определяет основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Основными принципами обеспечения безопасности являются:

1. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;

3. Системность и комплексность применения федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, другими государственными органами, органами местного самоуправления политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности;

4. Приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности;

5. Взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, других государственных органов с общественными объединениями, международными организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности.

Деятельность по обеспечению безопасности включает в себя:

1. Прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности;

2. Определение основных направлений государственной политики и стратегическое планирование в области обеспечения безопасности;

3. Правовое регулирование в области обеспечения безопасности;

4. Разработку и применение комплекса оперативных и долговременных мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности, локализации и нейтрализации последствий их проявления;

5. Применение специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности;

6. Разработку, производство и внедрение современных видов вооружения, военной и специальной техники, а также техники двойного и гражданского назначения в целях обеспечения безопасности;

7. Организацию научной деятельности в области обеспечения безопасности;

8. Координацию деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности;

9. Финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль за целевым расходованием выделенных средств;

10. Международное сотрудничество в целях обеспечения безопасности.

Методы обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Метод — это путь, способ достижения цели, исходящий из знания наиболее общих закономерностей. При изучении методов обеспечения безопасности жизнедеятельности необходимо знать понятия гомосфера и ноксосфера.

Гомосфера — пространство (рабочая зона), где находится человек в процессе рассматриваемой деятельности.

Ноксосфера ( греч. ноксо – опасность) — пространство, в котором постоянно существуют или периодически возникают опасности. На пересечении гомосферы и ноксосферы возникают ЧС и опасности.

Обеспечение безопасности достигается тремя основными методами (рис. 1.2):

Рис. 1.2. Методы обеспечения безопасности жизнедеятельности

Метод А предполагает пространственное или временное разделение гомосферы и ноксосферы. Достигается средствами дистанционного управления, автоматизации, роботизации и др.

Метод Б — это нормализация ноксосферы путем исключения опасностей. Достигается за счет совокупности мероприятий, защищающих человека от шума, газа, пыли, опасности травмирования и т.п. средствами коллективной защиты.

Метод В включает совокупность средств и приемов, направленных на адаптацию человека к соответствующей среде и повышению его защищенности. Данный метод реализует возможности профотбора, обучения, психологического воздействия, средств индивидуальной защиты.

В реальных условиях эти методы обычно реализуются в совокупности.

Средства обеспечения безопасности жизнедеятельности — это конструктивное, организационное, материальное воплощение, конкретная реализация принципов и методов.

Выделяют:

— средства производственной безопасности;

— средства индивидуальной защиты;

— средства коллективной защиты;

Средства производственной безопасности (СПБ). Это приборы, аппараты, устройства, которые предназначены для оповещения или защиты человека от воздействия опасных производственных и внешних факторов:

— оградительные устройства (стационарные, съемные, несъемные, подвижные, полуподвижные);

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) обеспечивают защиту человека от действия опасных и вредных факторов (рис. 1.3,1.4):

— специальная одежда (костюмы, комплекты) и обувь;

— средства защиты глаз и лица — очки, шлемы, щитки;

— средства защиты органов дыхания — респираторы, противогазы, ватномарлевые повязки, противопылевые тканевые маски;

— защитные дерматологические средства (мази, пасты);

— медицинские средства индивидуальной защиты (индивидуальный перевязочный пакет (ИПП), аптечка индивидуальная (АИ), индивидуальный противохимический пакет);

— санитарная обработка (комплекс мероприятий по частичному или полному удалению с поверхности кожи и слизистых оболочек радиоактивных и отравляющих веществ).

Средства коллективной защиты (СКЗ) — это средства для защиты населения от всех поражающих факторов ЧС (высоких температур, вредных газов, взрывоопасных, радиоактивных, сильнодействующих, ядовитых и отравляющих веществ, ударной волны, проникающей радиации, светового излучения, ядерного взрыва):

— защитные сооружения: общего и специального назначения, встроенные и отдельно стоящие, возводимые заблаговременно и быстровозводимые, по защитным свойствам, вместимости (убежища, укрытия, шахты, метрополитен, щели, траншеи, землянки);

— рассредоточение и эвакуация населения.

Социально-педагогические средства обеспечения безопасности:

— образование и воспитание личности безопасного поведения;

— формирование мышления безопасного типа;

— укрепление дисциплины и правопорядка;

— информирование через различные источники: СМИ, листовки, телевидение, плакаты и т.д.;

— укрепление здоровья и развитие адаптивных возможностей человека;

— формирование правового самосознания личности и общества.

По данным различных источников от 60 до 90% несчастных случаев на производстве происходит по вине пострадавшего.

Возникает вопрос: почему люди, которым от рождения присущ инстинкт самозащиты и самосохранения, столь часто становятся виновниками своих травм? Ведь психически нормальный человек никогда без повода не будет стремиться к травме. Такие случаи происходят либо по независящим от человека причинам, либо когда его побуждают к нарушению правил определенные обстоятельства. Очевидно, чтобы предупредить появление подобных происшествий, нужно, прежде всего, выявить эти побудители и, по возможности, уменьшить их воздействие.

Изучение закономерностей развития человечества показывает, что обстоятельства, способствующие росту числа несчастных случаев возникают по вполне объективным причинам.

Первая причина — с развитием техники опасность растет быстрее, чем человеческое противодействие ей. Это видно из анализа эволюции человека. Внешний вид и физические возможности человека за последние 20-30 тысячелетий практически не изменились, так как развитие шло главным образом в сфере психики, благодаря которой он создавал и совершенствовал орудия труда.

Более того, некоторые его физические качества, вероятно, даже ухудшились: понизилась острота зрения и слуха, не стало былой силы, выносливости. Но, несмотря на это, человек за прошедший период прошел путь от каменного топора до полета в космос.

С развитием орудий труда расширился диапазон воздействия человека на окружающий мир. Очевидно, расширился и круг ответных реакций внешнего мира на человека в процессе труда. Все это привело к тому, что по своим физическим возможностям современный человек существенно отстает от уровня возросшей опасности. И, несмотря на создание новой, более безопасной техники и современных средств защиты, опасность растет быстрее, чем совершенствуются ответные реакции человека.

Вторая причина — рост цены ошибки . Когда первобытный человек допускал ошибку в процессе трудовой деятельности, расплата за нее была не столь велика; он мог поцарапать себе тело колючим растением, уронить на ногу камень, упасть с дерева и т.д. Ошибки же современного человека обходятся ему гораздо дороже: теперь люди гибнут от высокого напряжения, падают с высоты многоэтажных домов, попадают в аварии на транспорте и пр.

Третья причина, способствующая росту травматизма, — адаптация человека к опасности . В наше время техника заняла прочное место в жизни людей: человек тесно связан с ней и дома, и в пути, и на работе. Используя возможности, предоставляемые техникой, и привыкая к ним, человек зачастую забывает, что она является еще и источником повышенной опасности. Постоянное взаимодействие с опасными машинами и механизмами ведет к тому, что человек перестает бояться их и адаптируется к опасности. Нередко из-за текущих мелких выгод он преднамеренно идет на нарушение правил безопасности.

А так как не каждое нарушение влечет за собой несчастный случай, люди, однажды безнаказанно нарушив правила и получив какую-то выгоду, повторяют подобные нарушения. Постепенно происходит адаптация не только к опасности, но и к нарушениям правил. Очевидно, все эти рассмотренные выше закономерности создают некую общую тенденцию, объективно способствующую повышению опасности труда и росту травматизма.

Помимо общих причин существует много разнообразных чисто индивидуальных факторов, главным образом психологического порядка, способствующих преднамеренным нарушениям правил безопасности труда и росту числа несчастных случаев. Это показная смелость, недисциплинированность, склонность к риску и т.д.

Все эти примеры указывают на то, что человеческий фактор в вопросах безопасности труда играет значительно большую роль, чем это принято считать. Более того, с совершенствованием техники, повышением ее надежности и безопасности недостатки человеческого фактора становятся более заметными, поскольку на общем фоне поломок и происшествий ошибки человека приобретают еще больший удельный вес.

Источник