- Обществознание. Повторение теории к ЕГЭ и ОГЭ. Научное познание.

- Научное познание.

- 10 вопросов – 10 ответов.

- 1.Что такое научное познание?

- 2.Каковы особенности научного познания?

- 3.Каковы принципы научного познания?

- 4.Каковы уровни научного познания?

- 5.Каковы особенности эмпирического уровня научного познания?

- 6.Каковы особенности эмпирического уровня научного познания?

- 7. Каковы особенности эмпирических методов научного познания?

- 8.Каковы особенности теоретических методов научного познания?

- 9.Каков источник научного познания?

- 10.Какие существуют формы научного знания?

- Тема 5. Научное познание

Обществознание. Повторение теории к ЕГЭ и ОГЭ. Научное познание.

Научное познание.

10 вопросов – 10 ответов.

1.Что такое научное познание?

Научное познание – это вид познавательной деятельности человека, направленной на получение объективных, систематизированных, обоснованных и организованных знаний о природе, человеке и обществе.

2.Каковы особенности научного познания?

Особенности научного познания:

- объективность– стремление изучить мир таким, какой он есть не зависимо от интересов и устремлений субъекта познания;

- обоснованность – подкрепление знаний доказательствами, фактами и логическими заключениями;

- рациональность– опора научного познания на мышление, исключение личных мнений, эмоций, чувств;

- системность– наличие структуры научных знаний.;

- проверяемость– подтверждение знания в практической деятельности.

- непротиворечивость и доказательность;

- наличие и постоянное развитие понятийного аппарата (терминологии);

- использование в деятельности специальных методов и способов добывания знаний об изучаемом предмете;

- высокий уровень обобщения полученных знаний;

- универсальность знаний, то есть возможность их использования в различных отраслях знаний и сферах деятельности людей;

3.Каковы принципы научного познания?

Принципы научного познания – это исходные положения, правила, на которых строится научная деятельность.

- Принцип причинности— установление причинно-следственных связей между изучаемыми явлениями, процессами, событиями.

- Принцип истинности– то есть соответствие знаний содержанию объекта, который изучается.

- Принцип относительности– любое научное знание относительное, так как ограничено возможностями науки на данный период развития общества и будет добавляться с развитием науки, техники и человеческого разума.

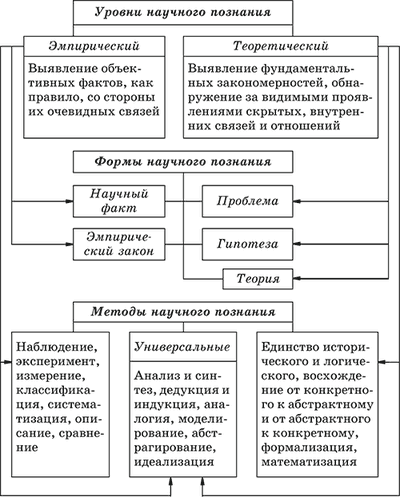

4.Каковы уровни научного познания?

Существует два уровня научного познания:

- эмпирический уровень,

- теоретический уровень.

5.Каковы особенности эмпирического уровня научного познания?

Эмпирический уровень – (опытный, чувственный) это выявление фактов, очевидных, видимых в результате описания предметов и явлений. В основе эмпирических методов научного познания лежит чувственное познание (ощущения, восприятие, представление) и показания конкретных научных приборов.

Главная задача – сбор, описание, выделение отдельных фактов о предметах и явлениях, их фиксация для того, чтобы потом, на теоретическом уровне сделать выводы.

Методы: наблюдение, эксперимент, измерение, сравнение, описание.

Результат – научный факт (количественные и качественные характеристики).

6.Каковы особенности эмпирического уровня научного познания?

Теоретический уровень – (рациональный) это выявление фундаментальных знаний, которые порой скрыты за внешними признаками изучаемых предметов, познание сущности явлений и процессов, которые нельзя наблюдать. В основе теоретических методов лежит рациональное познание (понятия, суждения, умозаключения и выводы.)

Главная задача – обобщение фактов, собранных на эмпирическом уровне, объяснение изучаемых явлений, установление закономерностей, получение новых знаний.

Методы: анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, конкретизация, индукция, дедукция, аналогия, классификация, идеализация, формализация.

Результат: проблема, гипотеза, теория, закон.

7. Каковы особенности эмпирических методов научного познания?

Эмпирические методы научного познания:

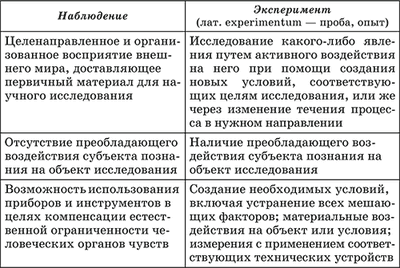

- Наблюдение – восприятие предметов, явлений со стороны, невмешательство в них (например, наблюдение солнечного затмения).

- Эксперимент – изучение предметов познания в управляемых, специально созданных человеком условиях (например, изучение роста растения в изменённых условиях).

- Сравнение – выявление различия и сходства между изучаемыми предметами познания (например, сравнение причастия и деепричастия).

- Измерение – определение отношения измеряемой величины чего-либо по сравнению с эталоном (например, к метру, грамму).

- Описание — фиксация данных наблюдения или эксперимента. Описание подразделяется на два вида: качественное и количественное. Одной из разновидностей количественного описания является измерение.

Эмпирические методы в научной деятельности сочетаются с теоретическими.

8.Каковы особенности теоретических методов научного познания?

Теоретические методы научного познания.

- Анализ – (от греч. разложение, расчленение) процесс мысленного и фактического разложения целого предмета изучения на составляющие его части, изучение каждой части в отдельности (например, анализ литературного произведения, его темы, идеи, характеристика героев).

- Синтез– (от греч. соединение, сочетание, составление) процесс мысленного и фактического соединения частей и изучение изучаемого предмета как единого целого (например, обобщение всех подтем по единой теме «Имя существительное»).

- Индукция —(от лат. наведение) переход от изучения отдельных частей к изучению целого, от частного — к общему (например, изучение сначала отдельных признаков глагола в причастии, а затем выведение итогового суждения о том, что причастие имеет признаки глагола).

- Дедукция — (от лат. — выведение) выведение нового знания на основе нескольких других утверждений об изучаемом предмете, от общего к частному( например, сначала учитель даёт учащимся общие правила написания Н и НН в причастиях, а затем каждое правило разбирает отдельно на конкретных примерах).

- Абстрагирование – (от лат. — отвлечение) отвлечение от свойств и признаков изучаемого предмета ради выявления какого-либо определённого его свойства (например, на уроках анатомии учащиеся изучают систему кровообращения человека, не говоря в это время о других системах, хотя кровообращение тесно связано с дыханием, пищеварением и т.д.)

- Моделирование – создание модели изучаемого предмета с целью его наиболее полного познания (например, на уроках химии учащиеся изучают строение вещества по модели атома).

- Аналогия – (от греч. соответствие) изучение предметов и явлений по их сходству в чём-либо (например, решение задач, подобных той, которую объяснил учитель)

- Идеализация — (от лат. образ), мысленное, абстрактное воссоздание изучаемых предметов, которые в действительности не могут быть воспроизведены (например, невозможно увидеть, как в результате Большого взрыва образовалась Вселенная).

- Классификация– (от лат. разряд и делать) объединение различных изучаемых предметов в группы по каким-либо признакам (например, классификация растений).

- Формализация – (от лат. — вид, образ) знаковая, символическая система отражения знаний (например, химические символы для отражения веществ)

Теоретические методы тесно связаны с эмпирическими, так как требуют проверки, сравнения, проведения эксперимента.

9.Каков источник научного познания?

Источником научного знания являются факты.

Факт – это зафиксированное нашим сознанием реальное событие или явление.

Научный факт — это объективное отражение в сознании человека сущности изучаемого предмета или явления, описанного, доказанного им.

Нужно отличать объективный факт (реально существующий предмет, явление и т.д.) и научный факт (подтверждённое знание в результате научной деятельности).

Например, начало Великой Отечественной войны – это объективный факт, а то, что Луна – спутник Земли — это научный факт.

10.Какие существуют формы научного знания?

Знания, получаемые в процессе научного познания, имеют свою форму выражения.

Формы научного знания.

- Закон – форма познания, выраженная в суждении, которое объективно доказано, выражает повторяющиеся, устойчивые связи между явлениями и процессами (например, законы Ньютона).

- Проблема — (от греч. задача) это вопросы, осознанно сформулированные в ходе научного познания, ответы на которые необходимо найти и доказать.

- Гипотеза— (от греч.— предположение) научное предположение, которое научно обосновано и требует проверки, доказательства.

- Теория – (от греч. — наблюдение), форма знания, представляющая собой наиболее целостное отражение закономерных и существенных связей в какой-либо изучаемой области.

- Концепция — (от греч. — понимание, система)- полная система взглядов на предмет познания, которая сложилась на данный период времени развития науки (например, концепция развития человечества). Синонимом слова является слово «доктрина», то есть совокупность официально принятых взглядов на определённую проблему.

Источник

Тема 5. Научное познание

Научное познание – особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о природе, человеке и обществе.

Основными особенностями научного познания являются следующие:

– объективность добываемого знания;

– развитость понятийного аппарата (категориальность);

– рациональность, связанная с непротиворечивостью, доказательностью и системностью;

– проверяемость;

– высокий уровень обобщения знаний;

– универсальность;

– использование специальных способов и методов познавательной деятельности.

Научное познание универсально в том смысле, что может сделать предметом исследования любой феномен, может изучать все в человеческом мире – будь то деятельность сознания, психика или же хозяйственная деятельность человека. Однако все, что наука делает своим предметом, она исследует со стороны закономерностей и причин.

Научное познание имеет свои уровни, формы и методы.

Научный факт (лат. factum – сделанное, совершившееся) – отражение объективного факта в человеческом сознании, т. е. описание посредством некоторого языка.

Эмпирический закон – объективная, существенная, конкретно-всеобщая, повторяющаяся, устойчивая связь между явлениями и процессами.

Проблема – осознанная формулировка вопросов, возникающих в ходе познания и требующих ответа.

Проблема может быть теоретической или практической.

Научная проблема выражается в наличии противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и требует адекватной научной теории для ее разрешения.

Гипотеза (гр. hypothesis – основа, предположение) – научное предположение, сформулированное на основе ряда фактов, истинное значение которого неопределенно, носит вероятностный характер и нуждается в доказательстве, проверке, обосновании.

В ходе проверки гипотезы превращаются в теории; уточняются и конкретизируются, либо отбрасываются как заблуждение.

Теория (гр. theoria – наблюдение, рассмотрение, исследование) – наиболее развитая форма научного знания, дающая целостное отображение закономерных и существенных связей определенной области действительности.

• Исходные основания: фундаментальные понятия, принципы, законы, аксиомы, ценностные факторы и т. п.

• Идеализированный объект данной теории.

• Логика и методология, применяемые для построения теории.

• Совокупность законов и утверждений, выведенных из теории.

Ключевой элемент любой теории – закон, поэтому ее можно рассматривать как систему законов.

Метод (от гр. methõdos – путь исследования) понимается как орудие, средство познания. В методе познания объективная закономерность превращается в правило действия субъекта (исследователя).

Научный метод характеризуется двумя важными качествами – строгостью и объективностью.

Среди эмпирических методов научного познания большую роль играют наблюдение и эксперимент.

К универсальным методам научного познания относятся анализ и синтез.

Анализ (гр. analysis – разложение) – процесс мысленного или фактического разложения целого на составные части.

Синтез (гр. synthesis – соединение) – процесс мысленного или фактического воссоединения целого из частей.

Познание не может сделать действительного шага вперед, только анализируя или только синтезируя. Анализ предшествует синтезу, но и сам возможен только на основе результатов проделанной синтетической деятельности; связь анализа и синтеза органическая, внутренне необходимая.

Неразрывно связаны между собой методы индукции и дедукции, которые обусловливают друг друга в процессе познания.

Индукция (лат. inductio – наведение) – путь опытного изучения явлений, в ходе которого от отдельных фактов совершается переход к общим положениям. Отдельные факты как бы наводят на общее положение.

Дедукция (лат. deductio – выведение) – доказательство или выведение утверждения (следствия) из одного или нескольких других утверждений (посылок) на основе законов логики, носящее достоверный характер.

Универсальным методом научного познания является аналогия (гр. analogia – соответствие) – сходство нетождественных объектов в некоторых сторонах, качествах, отношениях. В современной науке развитой областью систематического применения аналогии выступает так называемая теория подобия, широко используемая в моделировании.

Моделирование (фр. modele, от лат. modulus – образец, мера) – воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте (модели), специально созданном для их изучения. Потребность в моделировании возникает тогда, когда исследование непосредственно самого объекта невозможно, затруднительно, дорого, требует слишком длительного времени и т. п.

Абстракция (от лат. abstractio – отвлечение) – один из универсальных методов познания, заключающийся в мысленном отвлечении от ряда свойств предметов и отношений между ними и выделении какого-либо свойства или отношения. В качестве результатов процесса абстрагирования выступают различные понятия и категории.

К универсальным методам познания относится идеализация – мыслительный акт, связанный с образованием некоторых абстрактных объектов, принципиально не осуществимых в опыте и действительности. Примерами идеализированных объектов могут быть: «прямая», «точка» (в математике), «абсолютно твердое тело», «идеальный газ» (в физике) и т. д.

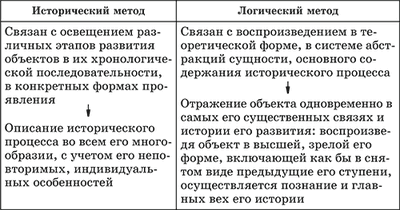

К теоретическим методам научного познания принадлежит единство исторического и логического.

Исторический и логический методы тесно связаны между собой. Исторический метод без логического слеп, а логический без изучения реальной истории беспредметен.

Чтобы мысленно воспроизвести объект в его целостности, используют теоретический метод научного познания, получивший название восхождения от абстрактного к конкретному.

Формализация (лат. forma – вид, образ) – уточнение содержания познания, осуществляемое посредством того, что изучаемые объекты, явления, процессы сопоставляются с некоторыми материальными конструкциями, позволяющими выявлять и фиксировать существенные и закономерные стороны рассматриваемых объектов.

Математизация – использование различных способов измерения, позволяющих приписывать материальным объектам и их свойствам определенные числа, а затем вместо трудоемкой работы с объектами действовать с числами по определенным математическим правилам.

Только единство всех методов современного научного познания обеспечивает их объективную истинность и возрастающее влияние на научно-технический прогресс.

B6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предложенного списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. «Свои выводы наука формулирует в ____________(1), законах и формулах, вынося за скобки эмоциональное отношение познающего ____________(2) к изучаемым явлениям. Все, что наука делает своим ____________(3), она исследует со стороны закономерностей и ____________(4). Научное познание опирается на систему ____________(5) и вырабатывает свой собственный ____________(6), отличный от обычного».

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.

А) вопрос Б) предмет В) проблема

Г) метод Д)схема Е)теория

Ж) язык З)субъект И) причина

В приведенной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером букву, соответствующую выбранному вами слову.

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов.

Источник