Лабораторная работа Измерение температуры термоэлектрическими преобразователями

Цель работы: изучить принцип измерения температуры термоэлектрическим способом; особенности построения измерительных цепей; провести поверку хромель-копелевого (ХК) и хромель-алюмелевого (ХА) термоэлектрических преобразователей и сделать вывод об их пригодности.

Теоретическая часть

Первичным преобразователем термоэлектрического термометра служит термопара, состоящая из двух разнородных проводников. Принцип действия термопары основан на термоэлектрическом эффекте, заключающемся в возникновении электрического тока в замкнутой цепи, состоящей из двух разнородных проводников имеющих разную температуру в местах спаев [1].

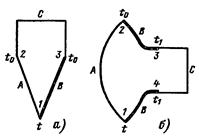

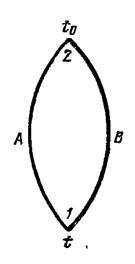

Спай с температурой t называется горячим или рабочим, спай с температурой t0 – холодным, или свободным, а проводники А и Б — термоэлектродами (рис. 1).

Рис 1. Термоэлектрическая цепь из двух

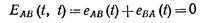

Термоэлектрический эффект объясняется наличием в металле свободных электронов, число которых в единице объема различно для разных металлов. В спае с температурой t электроны из металла А диффундируют в металл Б в большем количестве, чем обратно. Поэтому металл А заряжается положительно, а металл Б – отрицательно. Когда скорость диффузии электронов станет равна скорости их обратного перехода под влиянием установившегося электрического поля, наступает состояние подвижного равновесия. При таком состоянии между проводниками А и Б возникает разность потенциалов. Таким образом, термоэлектродвижущая сила (ТЭДС) является функцией двух переменных величин, то есть ЕАВ(t,t0).

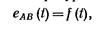

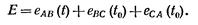

Поддерживая температуру спаев t0 постоянной, получим:

Это означает, что измерение температуры сводится к определению ТЭДС температуры. ТЭДС не меняется от введения в цепь термопары третьего проводника, если температуры концов этого проводника одинаковы. Следовательно, в цепь термопары можно включать соединительные провода и измерительные приборы.

Требования к материалу для изготовления термоэлектрических преобразователей (термопар)

Требования к материалу для изготовления термопары:

постоянство ТЭДС во времени;

устойчивость к воздействию высоких температур;

возможно большая величина ТЭДС и однозначная зависимость ее от температуры;

небольшой температурный коэффициент электрического сопротивления и большая электропроводность;

воспроизводимость термоэлектрических свойств, обеспечивающих взаимозаменяемость термопар [2].

Конструктивное оформление термопар

Конструктивное оформление термопар разнообразно и зависит главным образом от условий их применения. На рис. 2 показана термопара типичной конструкции. Как правило, горячий спай промышленных термопар изготовляется сваркой в пламени вольтовой дуги. Термопары платиновой группы свариваются без флюса, а остальные – под слоем флюса. Пайка применяется только при изготовлении нестандартных лабораторных термопар из очень тонких проволок.

Независимо от конструкции термопара должна удовлетворять ряду требований. Изоляция термоэлектродов должна исключать возможность короткого замыкания и электрических утечек. Термоэлектроды должны быть защищены от механических повреждений и химического воздействия измеряемой среды. Удлиняющие провода должны быть надежно подключены к термопаре.

Для электрической изоляции термоэлектродов обычно применяют фарфор в виде коротких одно- или двухканальных трубок, либо бус. Спай термопары остается голым и изолируется обычно фарфоровым наконечником, помещенным на дне защитной металлической трубки. Изолированные электроды промышленных термопар помещаются в защитную трубку для предохранения от механических повреждений и химического воздействия среды при высоких температурах. Защитная трубка ввинчивается в головку термопары, внутри которой укреплены две клеммы, соединенные с электродами термопары. Клеммы служат для присоединения концов термоэлектродных проводов, для выхода которых головка термопары снабжена сбоку отверстием с коротким патрубком. Для агрессивных сред применяются защитные трубки из металлокерамики или стальные трубки, покрытые слоем тугоплавкой эмали. Холодные спаи каждой термопары укреплены под винтами фарфоровой контактной колодки. Соединительные провода выведены из арматуры термопары через специальные сальниковые уплотнения [1].

Источник

Измерение температуры термоэлектрическим способом

Термоэлектрический метод измерения температур основан на строгой зависимости термоэлектродвижущей силы (термоЭДС) термоэлектрического термометра от температуры.

Термоэлектрические термометры широко применяются для измерения температур до 2500°С в различных областях техники и в научных исследованиях. Они могут использоваться для измерения температуры от -200°С, но в области низких температур термоэлектрические термометры получили меньшее распространение, чем термометры сопротивления, рассматриваемые в гл. 5. В области высоких температур (выше 1300—1600°С) термоэлектрические термометры находят применение главным образом для кратковременных измерений; для длительного же измерения высоких температур они применяются только в отдельных особых случаях.

+ Достаточно высокая точность (для большинства измерений);

+ Возможность централизации контроля температуры путем присоединения нескольких

термоэлектрических термометров через переключатель к одному измерительному прибору,

— требуется высокая чистота материалов

— чувствительны к механическим повреждениям

— требуется контролировать температуру второго спая

— чувствительность падает с уменьшением температуры

В основу измерения температур с помощью термоэлектрических термометров положены термоэлектрические явления, открытые Зеебеком в 1821 г. Применение этих явлений к измерению температур основано на существовании определенной зависимости между термоЭДС, устанавливающейся в цепи, составленной из разнородных проводников, и температурами мест их соединения.

Эффект Зеебека обратен эффекту Пельтье.

первичным преобразователем или термометром (термопара).

Для объяснения механизма возникновения термоЭДС воспользуемся электронной теорией, которая основывается на представлении о наличии в металлах свободных электронов. В различных металлах плотность свободных электронов (число электронов в единице объема) неодинакова. Вследствие этого в местах соприкосновения двух разнородных металлов, например, в спае, электроны будут диффундировать из металла А в металл В с меньшей плотностью свободных электронов в большем количестве, чем обратно из металла В в металл А. Возникающее при этом в месте соединения электрическое поле будет препятствовать этой диффузии, и когда скорость диффузионного перехода электронов станет равна скорости их обратного перехода под влиянием установившегося определенного поля, наступит состояние подвижного равновесия. При таком состоянии между металлами А и В возникает некоторая контактная разность потенциалов. Так как плотность свободных электронов зависит также и от температуры

места соединения металлов А и В, то в месте соприкосновения этих проводников при любых температурах возникает ЭДС.

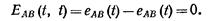

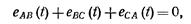

На основании закона Вольта в замкнутой цепи, состоящей из двух разнородных проводников А и В, когда температуры мест их соединения одинаковы (t0 = t) и отсутствуют посторонние э. д. c., термотока не возникает. Вследствие этого необходимо принять, что возникающие при этом контактные термоЭДС в местах соединения 1 и 2 равны между собой, но различны по знаку, и поэтому суммарная термо-э. д. с. цепи равна нулю:

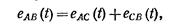

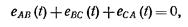

Для цепи из трех разнородных проводников при одинаковых температурах мест их соединения термоЭДС также равна 0:

ТермоЭДС, возникающая в термоэлектрической цепи, зависит лишь от температуры мест соединения различных термоэлектрически однородных по всей длине проводников А и В и от их природы и не может зависеть от распределения температур в каждом ее отдельном термоэлектрически однородном проводнике. Однако получить на практике термоэлектрически однородные по всей длине проводники, особенно из сплавов неблагородных металлов, нелегко.

Необходимо также иметь в виду, что и химически однородный проводник становится источником паразитных термоЭДС, когда его части отличаются друг от друга физическим состоянием. Например, термоЭДС термоэлектрического термометра может измениться, если термоэлектроды подвергаются действию магнитного поля или механическим воздействиям (сжатию, растяжению, кручению). Следует обратить внимание и на то, что металлы в отпущен-

ном состоянии обычно имеют иное значение термоЭДС, чем в закаленном. Это особенно проявляется у сплавов. Местные загрязнения термоэлектрода также изменяют его термоэлектрические свойства. Если термоэлектрический термометр будет изготовлен

из электродов с некоторой степенью термоэлектрической неоднородности, то при погружении в среду с неравномерным температурным полем образующиеся в нем паразитные термоЭДС будут искажать его суммарную термоЭДС тем больше, чем больше степень их неоднородности. Значение паразитной термоЭДС зависит также и от степени неравномерности температурного

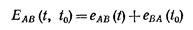

Основное уравнение термоэлектрического термометра, выражающее в общем виде зависимость суммарной термоЭДС, возникающей в цепи из двух разнородных термоэлектродов А и Б, от температуры мест их соединения:

или

Чтобы измерить термоЭДС необходимо подключить прибор (вольтметр) – а это третий проводник.

— в разрыв проводника;

а) в разрыв спая:

б) в разрыв проводника:

В целом, включение 3-его проводника не изменяет ЭДС, если температура его спаев одинакова.

Из сказанного выше также следует, что способ изготовления рабочего конца (сваркой, пайкой)

на значение термоЭДС термоэлектрического термометра не влияет, если только размеры спая

таковы, что температура его во всех точках одинакова.

Материалы, используемая в качестве термоэлектродов, должны удовлетворять следующим требованиям:

1) иметь высокую термоЭДС, желательно линейную от разности температур;

2) стабильность свойств и механическую прочность;

3) технологичность (иногда диаметр составляет десятые доли мм);

4) высокая электропроводность;

5) термоэлектрическая однородность (зависит от чистоты материалов, от обработки и т.д.)

Для обеспечения подбора материалов в качестве нормального выбран 1 материал – платина, по отношению к которому оценены термоэлектрические свойства всех остальных

Если известны термоЭДС различных термоэлектродных материалов В, С, D, . , N в паре с платиновым термоэлектродом А, то на основании закона Вольта можно определить термоЭДС любой комбинации этих термоэлектродов между собой для определенных температур рабочего конца t и свободных концов t0 = 0С.

2 проводника B и C по отношению к платине А

Вычитая одно из другого:

ТермоЭДС ряда материалов в паре с платиной (+ — от платины) при t=100°C, t0 = 0°C.

| Наименование | Состав | термоЭДС, мВ |

| Железо Fe | +1.80 | |

| Медь Cu | +0.75 | |

| Никель Ni | -1.41 (-1.49? проверить) | |

| Кобаль Co | -1.80 | |

| Висмут Bi | -7.30 | |

| Золото Au | +0.75 | |

| Алюмель | 94.5% Ni +2% Al +2% Mn + 1% Si + 0.5% Co | -1.20 |

| Константан | 60% Cu + 40% Ni | -3.35 |

| Копель | 56% Cu + 44% Ni | -4.05 |

| Хромель | 90.5% Ni + 9.5% Cr | +2.9 |

В холодильной технике ТП (термопары) используются в основном при лабораторных и стендовых измерениях с погрешностью ± (0,1 — 1 )°С. Распространение получили ТП медь-константановые (МК) и хромель-копелевые (ХК).

Медьконстантановые ТП не имеют стандартизованных градуировочных таблиц, однако в силу целого ряда достоинств находят применение в лабораторной практике для измерений в области от —200 до +300 °С. Основное достоинство — большое постоянство термоэлектрических свойств. Средняя чувствительность (коэффициент преобразования) в области температур от 0 до 100 °С составляет 41 мкВ/°С. При соответствующей градуировке МК ТП позволяют измерять температуру с погрешностями ± (0,1-0,2)°С.

При 300К – примерно 40 мкВ/К

Чувствительность падает с уменьшением температуры.

Хромель-копелевые ТП могут использоваться в области температур от —50 до +600 °С.

Достоинство этих ТП — наивысшая чувствительность по сравнению с другими типами ТП. Так, при температурах рабочего спая 100 °С, а свободного 0° термоЭДС равна 6,95 мВ, что соответствует чувствительности (коэффициенту преобразования) 69,5 мкВ/К.

Недостатками хромель-копелевых ТП являются плохая воспроизводимость функции преобразования (градуировочной характеристики) различными партиями термоэлектродных проводов, а также наличие неоднородностей материала, особенно хромеля, которые приводят к возникновению паразитных термо-ЭДС.

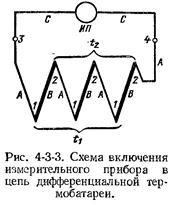

Термопары очень удобны для измерения малых разностей температур.

Для этого применяются многозаходные или дифференциальные термопары, у которых термоЭДС отдельных элементов складываются:

Дата добавления: 2014-05-01 ; просмотров: 798 ; Нарушение авторских прав

Источник