- Виды словосочетаний: согласование, управление, примыкание

- Таблица с примерами

- Согласование

- Примеры

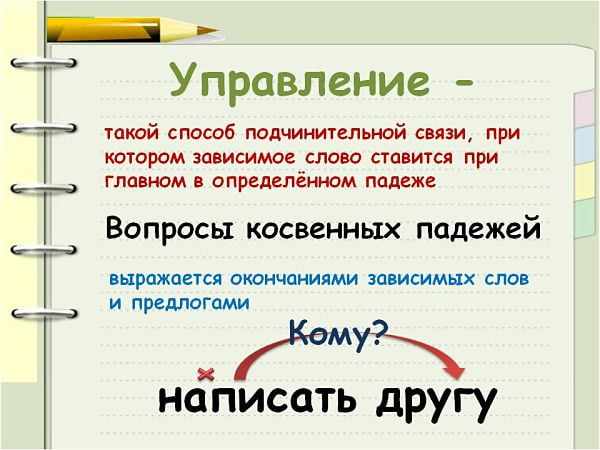

- Управление

- Примеры

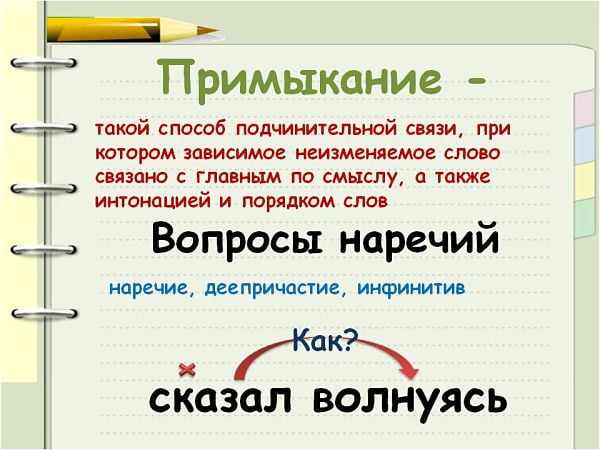

- Примыкание

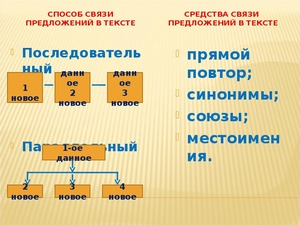

- Средства и способы связи предложений в тексте

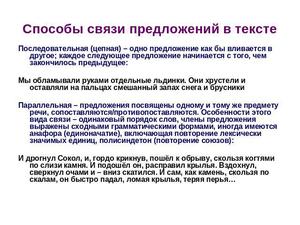

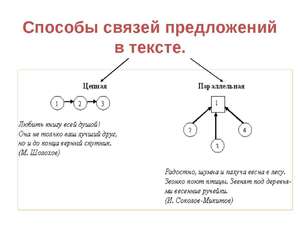

- Способы связи предложений в тексте

- Цепная связь

- Параллельная связь

- Сочетание разных способов связи

- Средства связи предложений в тексте

- Лексические средства

- Морфологические средства

- Синтаксические средства

Виды словосочетаний: согласование, управление, примыкание

В русском языке слова связаны в словосочетание согласованием, управлением и примыканием.

Между словами, чтобы они стали словосочетанием, должна существовать подчинительная связь или связь по смыслу. В зависимости от этого в русском синтаксисе различают три вида словосочетаний: со связью согласования, управления или примыкания.

Таблица с примерами

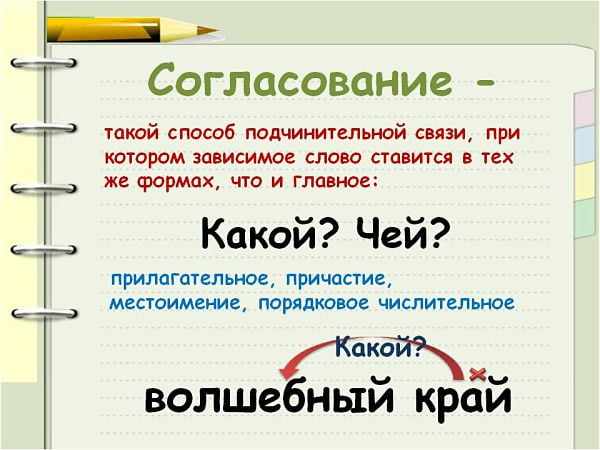

Согласование

ОпределениеСогласование — вид подчинительной связи, при которой зависимое слово принимает грамматические формы главного слова.

При такой связи оба слова, и главное, и зависимое, полностью совпадают в роде, числе и падеже. Делаем вывод, что оба слова являются изменяемыми.

Обычно согласуются существительные с прилагательными, причастиями, порядковыми числительными, с местоимениями-прилагательными, местоимения с существительными.

Примеры

- желтые листья

- пожелтевшие страницы,

- третий звонок

- моя сумка

- чистая столовая

- передовой рабочий

- загорелый отдыхающий

- диван-кровать.

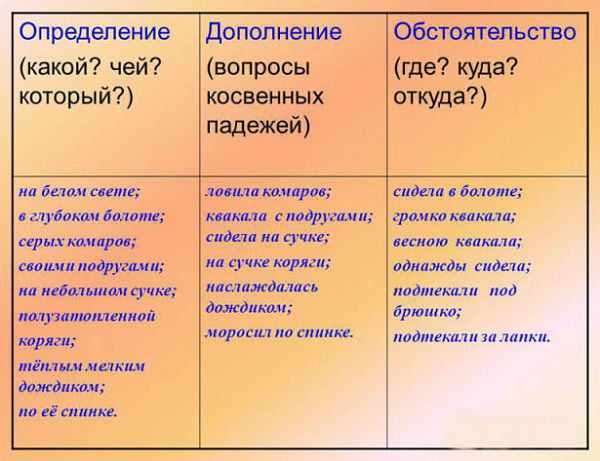

Управление

ОпределениеУправление — вид подчинительной связи, при которой зависимое слово употребляется в том косвенном падеже, которого требует главное слово.

Примеры

- писать (что?) книгу,

- щелкать (чем?) зубами,

- три (чего?) гриба,

- улыбаться (чему?) солнцу.

В зависимости от того, какими частями речи выражены главное и зависимое слово, различаем виды словосочетаний со связью управления:

- глагол + существительное (заказать фотографу, посмотреть фильм, встретить маму),

- прилагательное + местоимение (никому не нужный),

- существительное + существительное (директор школы, покраска забора),

- наречие + существительное (грустно до слез),

- числительное + существительное (двое ребят, три медведя),

- деепричастие + существительное, местоимение (благодаря хозяйку, улыбаясь мне).

Примыкание

ОпределениеПримыкание — вид подчинительной связи, при которой неизменяемое зависимое слово присоединяется к главному только по смыслу.

В качестве зависимого слова выступают неизменяемые части речи и их формы:

инфинитив, наречие, деепричастие, неизменяемые прилагательные, форма сравнительной степени прилагательного.

Примеры

- наука наблюдать

- позволил высказаться

- намерен отдохнуть

- читать быстро

- поворот направо

- стриженная по-мальчишески

- спартански строгий

- разговаривал улыбаясь

- летел кувырком

- пойду бегом

- взгляд искоса

- прыгать выше

- чуть севернее

- краска индиго

- цвет хаки

- час пик.

Между словами, связанными связью примыкания, невозможен падежный вопрос.

Дополнительный материалСмотрите ещё примеры словосочетаний со связью согласования, управления, примыкания.

Источник

Средства и способы связи предложений в тексте

Каждое новое предложение в тексте создается на основе предыдущих. Чтобы тема непрерывно развивалась, они должны соединяться друг с другом с помощью смысловой или грамматической связи.

Именно благодаря этой связи, в тексте могут возникать разные смысловые отношения между предложениями. Например, одно предложение может противопоставляться другому, объяснять его значение или же уточнять какие-то детали. Это помогает автору лучше раскрывать свою мысль, более точно передавать эмоции или показывать читателю различные смысловые оттенки.

Рассмотрим основные способы и средства связи между предложениями в тексте.

Способы связи предложений в тексте

Чтобы объединить предложения в понятный и логичный текст, авторы используют два способа связи: цепную и параллельную. В первом случае все новые предложения связаны с предыдущими, словно звенья одной цепи (отсюда и название). Во втором случае предложения друг с другом, на первый взгляд, никак не связаны, однако выстроены вокруг одного общего тезиса. Разберем оба эти способа более подробно.

Цепная связь

Работает такая связь очень просто: из одного предложения берется какая-либо информация и развивается в следующем предложении. Например:

Из-за туч выглянуло яркое летнее солнце. Оно осветило своими лучами промокшие улицы и дома.

Здесь слово «солнце» используется в первом предложении, но рассказ о нем продолжается и во втором. Благодаря такому повтору, оба высказывания выглядят связными и последовательно развивают одну и ту же тему.

Цепная связь используется очень широко. Ее можно встретить во всех литературных стилях: художественном, деловом, публицистическом и особенно в научном, где от автора требуется максимально убедительное и логичное изложение материала. Она одинаково хорошо подходит и для описания, и для повествования, и для рассуждения. Такая популярность связана с тем, что цепная связь в какой-то степени копирует человеческое мышление.

Легко заметить, что смысл цепной связи заключается в повторе. Чтобы два высказывания соединились друг с другом, в них должны повторяются какие-либо слова или речь в них должна идти об одном и том же объекте. Вот самые распространенные варианты цепной связи:

Лексический или синтаксический повтор, то есть повторение определенных членов предложения. Например: «На ветке березы сидела стайка воробьев. Увидев нас, воробьи встревоженно зачирикали».

- Синонимические замены. В этом случае слово не просто повторяется, а заменяется подходящим по смыслу синоним. Например: «Мы насобирали в лесу ведро лисичек. Грибы оказались очень вкусными».

- Местоименные связи. В этом случае существительные, прилагательные и другие части речи заменяются местоимениями или местоименными наречиями. Например: «Олег учится в шестом классе. Он увлекается водными лыжами, шахматами и коллекционированием марок».

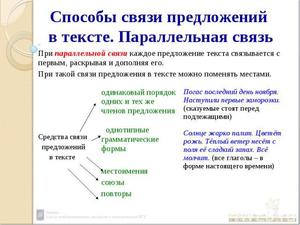

Параллельная связь

Наступил вечер. Город незаметно опустел. Смолкли голоса людей и сигналы автомобилей. Зажглись уличные фонари и витрины магазинов.

Здесь фраза «Наступил вечер» выступает в роли смыслового центра, вокруг которого выстраиваются все остальные высказывания. Кстати, по-другому параллельная связь предложений в тексте так и называется — централизованная.

Как правило, порядок параллельных предложений не имеет значения. Их можно как угодно менять местами и смысл абзаца от этого не изменится.

Обычно структура текста с параллельными связями выглядит так:

- Зачин, то есть центральный тезис, вокруг которого строится остальной текст.

- Серия высказываний, которые раскрывают или доказывают тезис.

- Необязательная часть: смена плана. Это самое последнее предложение, которое может быть выводом из всего сказанного или служит «мостиком» к следующему тексту.

Это интересно: определение и виды обстоятельств в русском языке.

Вот пример абзаца, построенного по этой схеме:

Наш кот Василий — вредное животное. По ночам он бегает по комнатам и будит всех своим топотом. По утрам он просит есть и мяукает на весь дом. Не проходит и недели, чтобы он не разбил на кухне чашку, или тарелку. Однако мы все равно его очень любим.

У предложений с централизованными связями есть два характерных признака:

- Параллелизм структуры. Это значит, что у предложений в общих чертах сохраняется порядок слов и их форма. А иногда для большей выразительности в них повторяют первое слово.

- Единство форм сказуемых. Чаще всего это глаголы в одной форме (как в примере выше: бегает, будит, просит, мяукает).

Тексты с централизованной связью помогают автору рассказывать сразу о нескольких явлениях, предметах или событиях. Такой прием часто встречается в описании и повествовании.

Полезно знать: Парцелляция по правилам русского языка

Сочетание разных способов связи

Но бывает и так, что оба способа могут применяться даже в одном абзаце. Например:

Автобус не было, и люди на остановке начали волноваться. Мужчина в помятой шляпе каждую минуту доставал из кармана часы и рассматривал их циферблат. Пожилая женщина морщилась и с надеждой глядела на вечернее шоссе. Но шоссе по-прежнему оставалось пустым и безлюдным.

Здесь второе и третье предложение присоединены с помощью параллельной связи, а четвертое — с помощью цепной.

Средства связи предложений в тексте

Для создания цепной и параллельной связи используются различные языковые средства как смысловые, так и грамматические. Сегодня филологи разделяют их на три группы:

- Лексические,

- Морфологические,

- Синтаксические.

Рассмотрим каждую из этих групп более подробно.

Лексические средства

Эти средства связи можно условно разделить на шесть категорий:

1. Лексические повторы, то есть повторение слов или словосочетаний. Например:

В руках мужчина держал огромный букет цветов. Цветы были дорогими, но уже увядшими.

2. Однокоренные слова:

Мы надеялись, что осенью соберем хороший урожай. И наша надежда оказалась не напрасной.

3. Синонимы. К этой же группе относятся различные синонимические замены: контекстуальные синонимы, описательные обороты, родовидовые слова и так далее.

Книгу издали уже через четыре месяца. Однако роман вызывал шквал негодования и у критиков, и у читателей.

Пушкин написал трагедию «Борис Годунов» в 1825 году. Великий поэт сумел очень точно передать атмосферу той эпохи и характеры персонажей.

4. Антонимы, в том числе и контекстуальные. Например:

И тут выяснилось, что друзей у Василия Петровича было мало. Врагов оказалось гораздо больше.

5. Слова-связки, показывающие логику изложения: поэтому, в заключение, по этой причине и тому подобное. Пример:

В овощах и фруктах содержится много витаминов. Вот почему желательно их есть каждый день.

6. Слова на одну и ту же тему:

Наступила зима. Через неделю выпал снег и начались сильные морозы.

Морфологические средства

Для создания морфологической связи используются различные части речи:

1. Союзы, союзные слова и частицы в начале предложения. Например:

Во время рыбалки мы утопили лодку и потеряли удочки. Зато мы поймали двух карасей и одного пескаря.

2. Местоимения. В эту группу входят личные и указательные местоимения, а также местоименные наречия. Например:

Туристы устроили привал на берегу маленькой речки. Они даже не догадывались, что их здесь ожидает.

3. Наречия времени и места. Часто это наречия, применимые сразу к нескольким предложениям с параллельной связью:

Мебель была покрыта толстым слоем пыли. По углам висела серая огромная паутина. Окна, судя по всему, не мыли уже лет пять. Здесь везде царили беспорядок и запустение.

4. Глаголы-сказуемые в одной временной форме:

Наступила поздняя осень. С деревьев в парке осыпались листья. По крышам забарабанили долгие и унылые дожди.

5. Степени сравнения прилагательных и наречий:

Место для стоянки было отличным. Лучше и придумать было нельзя.

Синтаксические средства

Их тоже можно разделить на пять категорий:

1. Синтаксический параллелизм, то есть использование одинакового порядка слов. При этом сами слова обычно находятся в одинаковой морфологической форме:

Человек сидел в кресле у камина. Собака лежала на полу возле его ног.

2. Парцелляция — оформление частей законченного высказывания в виде отдельных предложений.

Котята уже повзрослели и вылезают из коробки. Бегают по комнате. Мяукают.

3. Неполные предложения:

Знаете, где живут шиншиллы? В горах Перу!

4. Вводные слова и предложения, обращения и риторические вопросы. Вот несколько примеров:

Во-первых, он лучший в городе врач. А во-вторых, он великолепно играет на фортепьяно.

Хотите попробовать летом что-нибудь необычное? Приготовьте испанский холодный суп из томатов!

5. Использование прямого и обратного порядка слов:

Это день ему никогда не забыть. Не забыть никогда, как вся его жизнь в одно мгновенье полетела под откос.

Чтобы научиться правильно распознавать и использовать различные средства связи, нужно запомнить следующее:

Нельзя путать средства связи между отдельными предложениями со связями между частями сложного предложения.

- Между собой могут быть связаны не только соседние, но и удаленные друг от друга предложения.

- Все эти типы связи необязательно должны встречаться в каждом тексте. Их применение зависит от формы и содержания произведения, от литературного и авторского стиля. Существительные с не слитно вы найдете ответ по ссылке.

Источник

Лексический или синтаксический повтор, то есть повторение определенных членов предложения. Например: «На ветке березы сидела стайка воробьев. Увидев нас, воробьи встревоженно зачирикали».

Лексический или синтаксический повтор, то есть повторение определенных членов предложения. Например: «На ветке березы сидела стайка воробьев. Увидев нас, воробьи встревоженно зачирикали». Нельзя путать средства связи между отдельными предложениями со связями между частями сложного предложения.

Нельзя путать средства связи между отдельными предложениями со связями между частями сложного предложения.