- Адаптации организмов к условиям обитания

- Морфологические адаптации

- Покровительственная окраска

- Маскировка

- Предостерегающая или угрожающая окраска

- Мимикрия

- Физиологические адаптации

- Биохимические адаптации

- Поведенческие адаптации

- Приспособления к периодическим факторам среды

- Приспособления к экстремальным условиям обитания

- Относительный характер адаптаций

- Физиологические адаптации, примеры приспособления живых организмов к условиям среды

- Что представляют физиологические адаптации, примеры, зачем нужны

- Примеры поведенческих адаптаций растений, животных, людей

- Особенности биохимических адаптаций живых организмов

- Что такое морфологические адаптации, примеры

- Разновидность морфологической адаптации – изменение окраски

- Угрожающая расцветка

- Мимикрия

- Маскировка

- Так называемый покровительственный вариант окраски тела

Адаптации организмов к условиям обитания

В процессе эволюции в результате естественного отбора и борьбы за существование возникают приспособления (адаптации) организмов к определенным условиям обитания. Сама эволюция является по существу непрерывным процессом образования адаптаций, происходящим по следующей схеме: интенсивность размножения —> борьба за существование —> избирательная гибель —> естественный отбор —> приспособленность.

Адаптации затрагивают разные стороны жизненных процессов организмов и поэтому могут быть нескольких типов.

Морфологические адаптации

Они связаны с изменением строения тела. Например, появление перепонок между пальцами ног у водоплавающих животных (амфибий, птиц и др.), густого шерстного покрова у северных млекопитающих, длинных ног и длинной шеи у болотных птиц, гибкого тела у норных хищников (например, у ласки) и т. п. У теплокровных животных при продвижении на север отмечается увеличение средних размеров тела (правило Бергмана), что уменьшает относительную поверхность и теплоотдачу. У придонных рыб формируется плоское тело (скаты, камбала и др.). У растений в северных широтах и высокогорных районах часты стелющиеся и подушковидные формы, меньше повреждаемые сильными ветрами и лучше согреваемые солнцем в припочвенном слое.

Покровительственная окраска

Покровительственная окраска очень важна для видов животных, не имеющих эффективных средств защиты от хищников. Благодаря ей животные становятся менее заметными на местности. Например, самки птиц, высиживающие яйца, почти не отличимы от фона местности. Яйца птиц также окрашены под цвет местности. Покровительственную окраску имеют донные рыбы, большинство насекомых и многие другие виды животных. На севере чаще встречается белая или светлая окраска, помогающая маскироваться на снегу (полярные медведи, полярные совы, песцы, детеныши ластоногих — бельки и др.). У ряда животных появилась окраска, образованная чередованием светлых и темных полос или пятен, делающая их менее заметными в кустарниках и густых зарослях (тигры, молодые кабаны, зебры, пятнистые олени и др.). Некоторые животные способны очень быстро менять окраску в зависимости от условий (хамелеоны, осьминоги, камбала и др.).

Маскировка

Суть маскировки в том, что форма тела и его окраска делают животных похожими на листья, сучки, ветви, кору или колючки растений. Часто встречается у насекомых, обитающих на растениях.

Предостерегающая или угрожающая окраска

Некоторые виды насекомых, имеющих ядовитые или пахучие железы, имеют яркую предостерегающую окраску. Поэтому хищники, однажды столкнувшиеся с ними, надолго запоминают эту окраску и больше не нападают на таких насекомых (например, осы, шмели, божьи коровки, колорадские жуки и ряд других).

Мимикрия

Мимикрия — это окраска и форма тела у безобидных животных, подражающие их ядовитым собратьям. Например, некоторые не ядовитые змеи похожи на ядовитых. Цикады и сверчки напоминают крупных муравьев. У некоторых бабочек на крыльях имеются крупные пятна, напоминающие глаза хищников.

Физиологические адаптации

Этот тип адаптаций связан с перестройкой обмена веществ у организмов. Например, появление теплокровности и терморегуляции у птиц и млекопитающих. В более простых случаях — это приспособление к определенным формам пищи, солевому составу среды, высоким или низким температурам, влажности или сухости почвы и воздуха и т. п.

Биохимические адаптации

Этот тип адаптаций связан с образованием определенных веществ, облегчающих защиту от врагов или нападение на другие организмы. Сюда можно отнести яды змей, скорпионов, пауков и некоторых других животных, облегчающие им охоту; антибиотики грибов и бактерий, защищающие их от конкурентов; токсины растений, предохраняющие их от поедания; пахучие вещества клопов и некоторых других насекомых, отпугивающие врагов и т. п. Сюда же можно отнести образование ферментов, разрушающих ядохимикаты и лекарственные препараты, используемые человеком и приводящие к появлению устойчивых к этим веществам форм бактерий, грибов и других организмов. К биохимическим адаптациям относится и особая структура белков и липидов у термофильных (устойчивых к высоким температурам) и психрофильных (холодолюбивых), позволяющая организмам существовать в горячих источниках, вулканических почвах или в условиях вечной мерзлоты. (подробнее об этом в статье Биохимические адаптации)

Поведенческие адаптации

Данный тип адаптаций связан с изменением поведения в тех или иных условиях. Например, забота о потомстве приводит к лучшему выживанию молодых животных и повышает устойчивость их популяций. В брачные периоды многие животные образуют отдельные семьи, а зимой объединяются в стаи, что облегчает их пропитание или защиту (волки, многие виды птиц).

Приспособления к периодическим факторам среды

Это адаптации к факторам среды, имеющим определенную периодичность в своем проявлении. К этому типу относятся суточные чередования периодов активности и отдыха, состояния частичного или полного анабиоза (сбрасывание листьев, зимние или летние диапаузы животных и др.), миграции животных, вызванные сезонными изменениями и т. п.

Приспособления к экстремальным условиям обитания

Растения и животные, обитающие в пустынях и полярных областях Земли, также приобретают ряд специфических адаптаций. У кактусов листья преобразовались в колючки (уменьшение испарения и защита от выедания животными), а стебель превратился в фотосинтезирующий орган и резервуар воды. Пустынные растения имеют длинную корневую систему, позволяющие добывать воду с большой глубины. Пустынные ящерицы могут обходиться без воды, поедая насекомых и получая воду путем гидролиза их жиров. У северных животных кроме густого меха имеется также большой запас подкожных жиров, уменьшающий охлаждение тела.

Относительный характер адаптаций

Все приспособления целесообразны лишь для определенных условий, в которых они выработались. При изменении этих условий адаптации могут потерять свою ценность или даже принести вред имеющим их организмам. Белая окраска зайцев, хорошо защищающая их на снегу, становится опасной при малоснежных зимах или сильных оттепелях.

Относительный характер адаптаций хорошо доказывают и данные палеонтологии, свидетельствующие о вымирании больших групп животных и растений, не переживших изменение условий жизни.

Источник

Физиологические адаптации, примеры приспособления живых организмов к условиям среды

Способность адаптироваться, или приспосабливаться к новым условиям – важная способность живых организмов. При этом приспособления могут быть самыми разнообразными – от не определяемых без сложного оборудования биохимических особенностей конкретного организма до такого явно видимого невооруженным глазом фактора приспособленчества, как форма тела.

Нередко бывает сложно отследить эволюционный механизм развития конкретной адаптации у конкретного биологического вида без более детального его изучения.

Рассматривая примеры физиологических адаптаций, иногда можно сделать ошибочые выводы. На превый взгляд покажется, что не способствуют выживанию, к примеру, пестрая окраска некоторых обитателей Африки вроде зебр, она кажется демаскирующей. Однако в действительности она неплохо скрывает силуэт животного в условиях саваны.

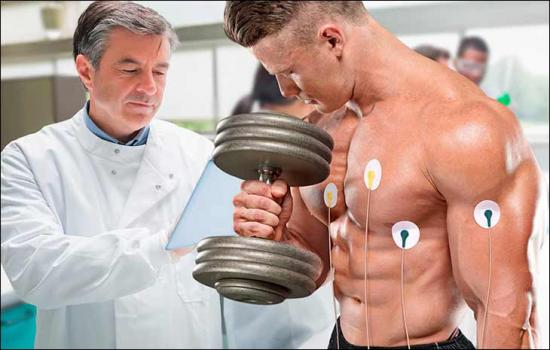

Что представляют физиологические адаптации, примеры, зачем нужны

Под физиологическими вариантами способности к приспособлению подразумевается нормальная реакция организма живого существа на изменения в условиях окружающей среды.

В случае с телом человека наиболее наглядными примерами служит увеличение мышечной массы у лиц, регулярно испытывающих значительные физические нагрузки (что может быть связано как с профессиональной деятельностью, так и с регулярными занятиями спортом), а также гипертрофия миокарда у тех же спортсменов.

При этом последнее изменение может быть и патологическим – в случае перегрузки сердца за счет объема или роста периферического сопротивления сосудов.

Под этим понятием также может подразумеваться и особенность работы ферментативных систем, способность к поддержанию стабильной температуры тела, липидного, минерального или белкового обмена.

Ярким примером физиологического приспособленчества может служить способность многих живых существ к поддержанию стабильной температуры тела, не зависящей от окружающих условий. Это позволило теплокровным животным заселить недоступные для холоднокровных регионы.

Примеры поведенческих адаптаций растений, животных, людей

Поведенческое приспособленчество наиболее поздно появившиеся эволюционно отличаются большой сложностью и требуют наличия у биологического вида достаточно высоко развитой нервной системы.

Наиболее ярко эта группа приспособительных реакций проявляется на примере заботы о потомстве. Это явление можно наблюдать уже у общественных насекомых. К примеру, пчелы для откладывания яиц и созревания личинок отстраивают соты и поддерживают стабильную температуру над расплодом, так как личинки особо уязвимы к холоду.

Птицы строят достаточно сложные гнезда и длительное время высиживают яйца.

Определенную заботу о потомстве проявляет и ряд разновидностей рыб. Некоторые из них строят на дне нечто вроде гнезда, куда и будет откладываться икра. При этом самец или самка могут оставаться в этом месте для защиты потомства.

Однако наиболее выражены подобные поведенческие особенности у млекопитающих. Кроме достаточно длительного вскармливания молоком эти животные обучают свое потомство защите от хищников, охоте, добыче пищи.

Это особенно выражено у хищников, детеныши которых у большинства видов рождаются практически полностью беспомощными.

В эту же группу приспособительных реакций можно отнести и способность некоторых видов создавать запасы пищи на определенный срок. Ярким примером подобного поведения служат запасы меда у пчел (которые у сильных семей могут быть весьма внушительными), а также запасы пищи, которые могут делать белки, мыши, бобры и некоторые виды птиц.

Особенности биохимических адаптаций живых организмов

Биохимические адаптации незаметны невооруженному взгляду, однако догадаться об их наличии у животного можно по тому, где оно обитает и какие дополнительные средства использует для охоты, либо же наоборот, для защиты.

Под такими приспособлениями подразумеваются изменения в обменных процессах белков, жиров и углеводов, которые позволяют их обладателям выживать в условиях высоких или низких температур окружающей среды, повышенной или же пониженной влажности и прочих внешних факторов.

Если говорить о людях, то ярким примером такого биохимической адаптации к условиям окружающей среды является повышенная толерантность северных народов к трупным ядам (многие блюда национальной кухни готовятся весьма специфическим способом), а также существенно повышенное содержание в крови эритроцитов и гемоглобина у обитателей высокогорий – эта особенность предупреждает развитие горной болезни.

Хотя существует и альтернативный способ приспособления к условиям разреженного воздуха – увеличение частоты дыхательных движений и сердечных сокращений, что также позволяет компенсировать нехватку кислорода во вдыхаемом воздухе.

Достаточно сложны и биохимические адаптации живых существ, приспособившихся к условиям экстремального холода. Так, у некоторых видов северных рыб кровь содержит своеобразный антифриз.

Что такое морфологические адаптации, примеры

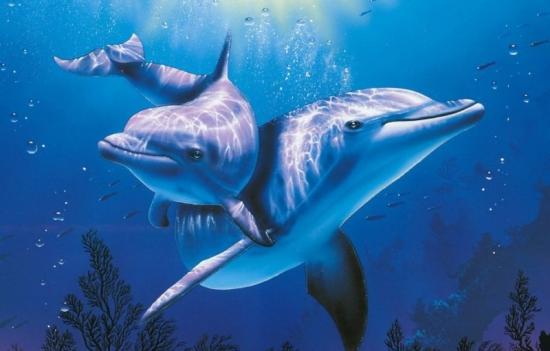

Под морфологическими адаптациями подразумевают наиболее заметные изменения – это перемены, затрагивающие форму тела. Наиболее наглядными эти приспособления бывают у летающих и плавающих животных.

Дельфины и рыбы способны развивать значительные скорости в среде, плотность которой существенно превышает плотность воздуха. Это становиться возможным благодаря обтекаемой форме тела, а также особому строению кожи или чешуек, которое обеспечивает как можно более низкое сопротивление при передвижении в водной среде.

Подобно адаптации к водной среде изменения формы тела произошли и у существ, приспособившихся к полетам. Отсутствие ушных раковин у птиц, особая форма как контурных, так и маховых перьев способствует достижению высоких скоростей с минимальными затратами энергии.

Изменения, затрагивающие форму семян, в значительной мере способствуют распространению подобных растений. Многие виды обладают приспособлениями, облегчающими распространение семян с ветром, либо же с различными видами животных.

Часть животных, ведущих достаточно скрытый и оседлый образ жизни имеют подходящие для этого изменения формы тела.

Максимально эта особенность проявляется у насекомых, которые не только копируют окраску и текстуру среды обитания, но и нередко имеют на теле выросты, имитирующие листья или колючки растений, на которых они обитают.

Подобным образом приспособились к условиям окружающей среды и многие виды рыб, преимущественно морских. Рыба игла, морской конек и им подобные обитатели зарослей водорослей имеют причудливую форму тела, которая в отрыве от привычной среды выглядит необычно и слишком заметно, однако среди водорослей наоборот, скрывает рыбу, визуально разбивая ее силуэт.

Разновидность морфологической адаптации – изменение окраски

Приспособление в виде изменения окраски очень распространено в животном мире. Зачастую оно сочетается с этологическими адаптациями – определенными изменениями поведения, которые позволяют максимально использовать маскирующую, или же наоборот, предостерегающую окраску.

Можно выделить следующие варианты этой разновидности морфологической адаптации.

Угрожающая расцветка

Этот вариант окраски тела яркий и запоминающийся. Нередко это разного рода чередование темных и светлых полос. Живые существа, пользующиеся этой адаптацией как правило способны вырабатывать токсины, и предупреждают таким образом потенциальных нападающих об этой угрозе.

Этим пользуются осы, пчелы, некоторые виды змей и тропических лягушек.

Мимикрия

Этот вариант приспособления проистекает из предыдущего. Животное, имеющее такую окраску само по себе безобидно, не способно нанести существенный урон или не может вырабатывать токсины.

Однако расцветка повторяет окраску тех, кто может, что заставляет животных, уже сталкивавшихся с подобной окраской, отказаться от попыток атаки.

Маскировка

Нередко сочетает и изменение формы тела. Часто встречается у насекомых, многие виды которых просто сливаются с окружающей средой. Окраска тела при этом максимально точно копирует то растение или местность, где обитает насекомое.

Так называемый покровительственный вариант окраски тела

Наиболее характерен для детенышей ряда животных, и сочетается с поведенческими приспособительными реакциями, такими как попытка затаиться и переждать в случае угрозы.

Адаптация – это сложный набор приспособлений, передающийся генетически, и позволяющий конкретному организму успешно существовать в определенном диапазоне условий окружающей среды.

Некоторые из приспособительных реакций на первый взгляд не имеют смысла, однако после более детального изучения становится понятным их значение для конкретного вида в конкретных условиях обитания.

Больше интересной информации о примерах адаптаций можно получить при просмотре видео:

Источник