- Особенности азиатского способа производства

- Библиографическое описание:

- Инициативная группа по созданию международного движения «Коммунистическое развитие в 21 веке»

- communism marx engels lenin

- Об «азиатском» способе производства и не только о нём

- (Семёнов Ю. И. Политарный («азиатский») способ производства: сущность и место в истории человечества и России. 2-е изд., переработанное и дополненное. М., УРСС, 2011)

Особенности азиатского способа производства

Рубрика: Экономика и управление

Дата публикации: 07.11.2016 2016-11-07

Статья просмотрена: 9274 раза

Библиографическое описание:

Кочмар, А. Н. Особенности азиатского способа производства / А. Н. Кочмар, А. В. Ноева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 22 (126). — С. 174-175. — URL: https://moluch.ru/archive/126/35021/ (дата обращения: 18.11.2021).

Впервые формулировку «азиатский способ производства» употребил Карл Маркс в «Предисловии» «К критике политической экономии» для определения особенностей общественного строя в странах Азии в докапиталистическую эпоху.

Азиатский способ производства — это одна из стадий развития общества, следовавшая запервобытнообщинным строем, характеризующаяся господством государственной земельной собственности, отсутствием крупных хозяйств, непосредственным подчинением крестьян государству, особой ролью государства в создании ирригационной системы, а также наличием в восточных деспотиях развитого слоя государственной бюрократии. [1]

Ирригационная теория связывает возникновение государства с необходимостью строительства и эксплуатации гигантских по тем временам ирригационных сооружений в Египте, Индии, Китае, других аграрных областях. Эти процессы повлекли за собой образование класса чиновников-управленцев, различных бюрократических формирований, обслуживающих жизненно важные объекты хозяйствования, злоупотребляющих своим положением и постепенно порабощающих общество.

Проблемазаключается в том, что «азиатский способ производства» является недостаточно изученной, и вследствие этого острый недостаток информации.

Особенности азиатского способа производства:

1) Отсутствие частной собственности на землю, почти полное отсутствие частной собственности как системы отношений.

2) Товарообмен играет второстепенную роль, касаясь лишь дополнительных продуктов питания.

3) Принципиально отличный как от классического рабства, так и от крепостничества в странах Европы — «поголовное рабство. Основные признаки этого способа эксплуатации:

– Эксплуатация рабочей силы больших масс крестьян.

– Расточительное расходование дешевой рабочей силы на создание грандиозных сооружений, например: Великая китайская стена.

– Массовое государственное принуждение к тяжелому физическому труду

– Эксплуатация коллективов, образуемых сельскими общинами.

Если азиатский способ производства не совпадает ни с рабством, ни с феодализмом, то ему должна быть присуща и собственность не рабовладельческая и не феодальная, а «азиатская» — с особым классовым содержанием. Сторонники «азиатского способа производства» считают, что одним из коренных отличий азиатского способа производства было то, что в странах Востока классово-антагонистическое, эксплуататорское общество базировалось на общинной племенной собственности и сельские общины эксплуатировались государством. Бесспорно, что для Азии характерна тенденция к более длительному и стойкому сохранению общинного землевладения. Игнорировать особенности конкретных азиатских форм невозможно. А так же многие сторонники концепции азиатского способа производства придают первостепенное значение не столько пережиткам «общинной племенной собственности», сколько собственности государственной. Аргументация по вопросу собственности строится в общих чертах так: когда собственником земли и других важнейших средств производства является государство, то это не рабство и не феодализм, а принципиально иной азиатский способ производства.

Если азиатский способ производства не совпадает ни с рабовладением, ни с феодализмом, то, следовательно, ему должны быть присущи методы эксплуатации, способы выжимания и присвоения прибавочного продукта, принципиально иные от рабовладельческих и феодальных. Существует теория о том, что именно поголовное рабство как особая форма эксплуатации является ключом к пониманию азиатского способа производства. Таким образом, в древнем мире действительно существовали массовые «нерабские» (отличные от «классических», «античных») формы эксплуатации.

Среди направлений деятельности эксплуататарского государства в основном преобладают карательно-репрессивные функции, свидетельствующие о том, что такое государство служит интересам одного узкого класса или социальной группы и направлено на несправедливое угнетение большинства населения страны. [3]

Однако такое государство является неизбежным следствием низкой производительности труда и общей культуры населения, относительной неразвитости общественных отношений и разобщенности эксплуатируемого населения. По мере развития и совершенствования общественных отношений, повышения производительности труда и консолидации населения страны сущность государства постепенно меняется.

Таким образом, после проделанной работы, я пришла к выводу, что азиатский способ производства есть способ производства, базирующийся на системе сельских общин. Бесспорно, азиатский способ производства есть особая, присущая Древнему Востоку антагоническая общественно-экономическая формация — кабальная, противоречиво соединяющая в себе признаки рабства и наемного труда. развития в странах Азии двух социально-экономических формаций — рабовладельческой и феодальной.

- К. Маркс. К критике политической экономии. Предисловие. К. Маркс, Ф. Энгельс, Собр. соч., изд. 2, т. 13, с. 7.

- Ю. В. Качановский. Рабовладение, феодализм или азиатский способ производства?. М., «Наука», 1971.

- Теория государства и права: учебник для бакалавров/В.Д.Перевалов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 428с.- Серия : Бакалавр. Базовый курс.

Источник

Инициативная группа по созданию международного движения «Коммунистическое развитие в 21 веке»

communism marx engels lenin

Об «азиатском» способе производства и не только о нём

Завалько Григорий Александрович

д.филос.н., доцент кафедры философии ГМПИ им. Ипполитова-Иванова

(Семёнов Ю. И. Политарный («азиатский») способ производства: сущность и место в истории человечества и России. 2-е изд., переработанное и дополненное. М., УРСС, 2011)

Что из себя представляет древневосточное общество? Собственностью на средства производства обладает государство; население делится на госаппарат и рядовых людей, в основном крестьян; рабы есть, но нет массового использования их в производстве, которое означало бы рабовладельческий способ производства (рабство – юридическое состояние, рабы могут быть воинами, музыкантами, чиновниками и т. д.). Сразу возникает вопрос: к какому виду собственности относится государственная собственность? Ответ очевиден: частная собственность – собственность части общества. Эта часть, владея собственностью, имеет тем самым возможность эксплуатировать труд другой части. Для европейца привычен тот вид частной собственности, который существует при капитализме, – персональный. Но он не единственный. При феодализме частная собственность носит корпоративный характер, а при политаризме – общеклассовый. Госаппарат – не только класс собственников, но и класс-собственник. Распределение внутри него идёт по месту в иерархии: чем выше место, тем больше объём прибавочного продукта, получаемого в виде привилегий. Разумеется, пирамида имеет верх, на котором располагается глава класса – политарх (фараон, микадо, шах, султан и т. д.). Европейцы часто принимали его за единственного собственника земли. Но политарх существует лишь как глава класса: важна не личность, а должность.

Крестьяне – тоже собственники земли: подчинённые собственники.

Частная собственность является полной, когда члены господствующего класса безраздельно владеют средствами производства, а члены другого класса целиком отчуждены от них. Таковы рабовладельческая и капиталистическая частная собственность. Но частная собственность может быть расщеплена на верховную частную собственность членов господствующего класса и подчинённую обособленную собственность членов эксплуатируемого класса. Такова, например, феодальная частная собственность. В подобном случае антагонистический способ производства является двухэтажным. Феодальный общественно-экономический уклад включал в себя в качестве своей основы крестьянско-общинный уклад. Верховная частная собственность – всегда собственность не только на средства производства, но и на личности непосредственных производителей. Последние – подчинённые собственники не только средств производства, но и своей личности.

с. 224

Так обстоит дело и при политаризме.

Чиновники (политаристы) командуют, крестьяне подчиняются. Недальновидный взгляд видит в этом мнимое отличие Востока: на Западе собственность рождает власть, на Востоке якобы наоборот. Но противоречие мнимое. Один чиновник, действительно, обладает властью и поэтому распоряжается собственностью, но один чиновник не существует. Он – часть госаппарата. А для госаппарата собственность рождает власть, как и должно быть «по Марксу». Правда, сами Маркс и Энгельс, подойдя к решению проблемы, всё же остановились на полпути: инерция мышления заставляла их утверждать, что «ключом к восточному небу» является «отсутствие частной собственности на землю». Утверждение было вопиющим противоречием: эксплуатация есть, но она не основана на частной собственности. Этой брешью пользовались противники марксизма (с. 290); она могла быть закрыта только созданием марксистской теории (не просто описания) политаризма, что и сделано Ю. И. Семёновым.

За счёт чего политарные производственные отношения стимулируют производство? Способов развития производительных сил несколько. Опять-таки нам привычен тот, что используется при капитализме, – развитие техники. Но при рабовладении имеет место иной – увеличение числа работников, а при политаризме – увеличение рабочего времени. В предклассовых обществах люди работают 100–150 дней в году, в политарных – не менее 250 (с. 316).

Политарный способ производства предполагал собственность политаристов не только на средства производства, прежде всего землю, но и на личность непосредственных производителей. А это означает существование права класса политаристов на жизнь и смерть всех своих подданных. Поэтому для политарных обществ характерно существование практики постоянного систематического террора государства против всех своих поданных. Этот террор мог проявляться в разных формах, но он всегда существовал. Особенно жестоким и массовым был террор в эпохи становления (любой формы) политаризма (с. 303–304). Его цель – не наказание виновных, а создание атмосферы всеобщего страха. Человек должен помнить, что живёт милостью начальства. Однако поведение начальства – отнюдь не произвол. Политарный террор – внеэкономическое принуждение к труду. Тем самым он вызван экономическими причинами. Это необходимый момент эволюции политаризма – подготовка рабочей силы к подчинению собственнику (государству), роль которого подобна роли ввоза рабов – для рабовладения или отделения работника от средств производства – для капитализма.

Террору подвергались не только рядовые люди, но и политаристы. Объяснение – в том, что любой эксплуататорский класс при возникновении не является паразитом. Он – организатор производства. Его тоже надо стимулировать, положительно и отрицательно. Для буржуа положительный стимул – обогащение, отрицательный – разорение. Для чиновника положительный стимул – повышение, но оно не беспредельно (в отличие от прибыли). Отсюда важность отрицательного стимула – лишения должности и неизбежно – головы (т. к. человек, сброшенный с верхов, станет очагом смуты).

Политарный аппарат не может хорошо работать, если его время от времени не смазывать кровью его членов.

с. 185

Поэтому для политаризма на ранних стадиях характерна высокая «вертикальная мобильность». Политарх стремится уничтожить аристократию, имеющую определённую независимость от него, и заполнить места в аппарате людьми, которые всем обязаны ему лично – и которых легко отправить под нож (рабами, даже евнухами). За них никто не заступится.

Увеличение рабочего времени имеет предел. Пресс эксплуатации разрушает общество: крестьяне бунтуют, бегут к варварам и т. д. Но недовольны не только крестьяне. Политарист хочет гарантий, хочет своего, а не должностного богатства. Проще всего наместникам. В случае, когда политарх слаб, они растаскивают страну на несколько аналогичных. (Поэтому сильный политарх следит за ними, перемещает, а периодически – казнит.) Рядовые политаристы стремятся обзавестись персональным богатством – как правило, землёй, превратив политарно-зависимых крестьян в своих и только своих работников (как правило, отрабатывающих долги). Следствием растаскивания государственной земли становятся уменьшение налогов и ослабление государства. Наконец, после завершения политарного классообразования идёт вторичное классообразование – персональным богатством обзаводятся некоторые из рядовых людей. Эти богачи нуждаются в услугах чиновников, те, в свою очередь, – в их деньгах. Возникает связь, известная под названием коррупции и также ослабляющая государство. На поздних стадиях коррумпированный политарный аппарат замыкается в наследственную касту. В силу всех этих причин политарные общества слабеют, распадаются или даже исчезают, сменившись предклассовыми.

А потом? А потом они с неизбежностью появляются практически в том же виде – потому что уровень развития производительных сил порождает снова те же самые политарные производственные отношения. Такова разгадка пресловутого циклизма, присущего Востоку. Итак, сущностью политаризма является то, что частная собственность (собственность части общества) на средства производства принимает общеклассовый (а не персональный) характер и потому выступает в форме государственной собственности; классом-собственником является госаппарат.

Каково место политаризма в истории человечества? Здесь мы выходим к проблеме периодизации исторического процесса. Формация – тип общества, не только выделенный по способу производства, но и являющийся стадией всемирной истории.

Ю. И. Семёнов ставит вопрос следующим образом: представляет ли собой схема смены формаций идеальную модель развития каждого социально—исторического организма, взятого в отдельности, или же она выражает внутреннюю необходимость развития только их всех вместе взятых, т. е. только всего человеческого общества в целом? Практически все марксисты склонялись к первому ответу (линейно-стадиальному), который неверен. Но возможен и второй ответ. В этом случае общественно-экономические формации выступают прежде всего как стадии развития человеческого общества в целом. Они могут быть и стадиями развития отдельных социально-исторических организмов. Но это не обязательно. Линейно-стадиальное понимание смены общественно-экономических формаций находится в противоречии с исторической реальностью. Но кроме него возможно и другое – глобально—стадиальное, ярким примером которого является философия истории Гегеля. В нём диалектически сочетаются концепции единства и разнообразия исторического процесса.

Политаризм – первая классовая формация в истории человечества. Вторая – рабовладельческая – выросла из политаризма как предыдущей стадии. Культурные достижения античности, от алфавита до монеты, были бы невозможны без 25 веков политаризма на Ближнем и Среднем Востоке. Нет восточного «пути»; есть восточная стадия.

Глобально-стадиальный подход с неизбежностью предполагает вопрос: есть ли такие способы производства, которые не являются стадиями всемирной истории? Факты свидетельствуют: да, есть. Их Ю. И. Семёнов называет параформационными.

К их числу принадлежит несколько иных, отличных от древневосточного, политарных способов производства. Вспомним, что и рабовладельческих способов производства было два (античное и плантационное рабовладение), и они отличались друг от друга.

Полисный политаризм Спарты, при котором господствующий класс совпадал не просто с госаппаратом, а с полисной общиной; илоты принадлежали полисной общине в целом; террор имел форму так называемых «криптий» (тайных убийств). Далее – три параформации, связанные с кризисом формационных способов производства:

- Возникший в результате кризиса античного рабовладения политарно-рабовладельческий строй Римской империи, нашедший завершение в доминате. Рим ориентализируется, перерождается в восточную деспотию; в Византии этот процесс доходит до полного перерождения. Террор получил название «проскрипций».

- Возникший в результате кризиса феодализма абсолютистский политаризм. Государство становится верховным собственником; феодалы, города, крестьяне – подчинёнными. Террор получил название «охоты на ведьм». Очень характерно, что ещё в самом начале этого процесса Э. де ла Боэсси (1530–1563) в книге «О добровольном рабстве» сетовал, что французы разучились говорить «нет» королевской власти, и призывал вновь научиться этому. Само выражение взято им у Плутарха, который видел именно в неумении говорить «нет» монарху отличие персов от греков. Но историю не повернуть, и Людовик XIV скажет: «Государство – это я!»

- Возникший в результате кризиса части капиталистической системы политарно-капиталистический синтез нацизма. Говорит А. Гитлер: «Зачем нам социализировать банки и фабрики? Мы социализируем людей» (с. 331). О нацистском терроре известно достаточно; его жертвами становились и сами нацистские функционеры. (Свидетельство Г. Бёлля (1917–1985): 30 июня 1934 года «я вытащил из ящика письменного стола коллекцию этикеток сигарет «Альва» с портретами нацистской верхушки, отобрал тех, что расстреляны: получилась вполне внушительная стопочка»1.)

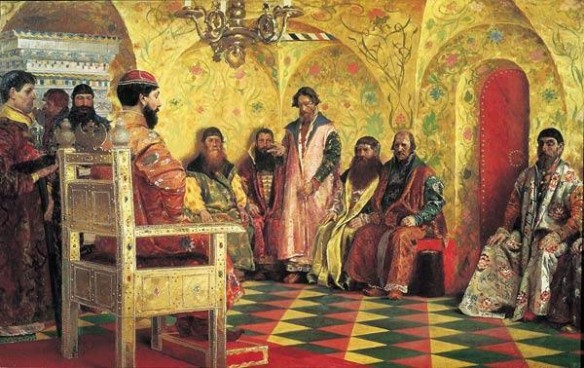

Параформационное общество Московской Руси, отличающееся от абсолютистского политаризма, Ю. И. Семёнов называет державополитарным, выделяя в нём системы собственно политарных и политарно-крепостнических отношений. Говорит Иван Грозный: «А жаловати есмя своих холопов вольны, а и казнити вольны» (с. 324). Как замечает Ю. И. Семёнов, из всех политархов лишь этот чётко сформулировал своё главное право. Террор, как известно, получил название «опричнины».

Появление политаризма в любом обличии было ударом по прежним элитам; римские сенаторы, французские и английские феодалы, русские удельные князья и бояре, немецкие буржуа неожиданно для себя низводились до положения подчинённых собственников и становились нулём перед всемогущим госаппаратом, в котором делали карьеру выскочки – вольноотпущенники, плебеи, разночинцы, рабочие.

Такой поэт аристократии, как А. К. Толстой (1817–1875), чувствовал классовый антагонизм 300 лет спустя:

Молится царь, чтобы благословил его господь окончить дело великого поту, сравнять сильных со слабыми, чтобы не было на Руси одного выше другого, чтобы были все в равенстве, а он бы стоял один надо всеми, аки дуб во чистом поле! Молится царь и кладёт земные поклоны. Смотрят на него звёзды в окно косящатое, смотрят светлые, притуманившись – притуманившись, будто думая: «Ах ты гой еси, царь Иван Васильевич! Ты затеял дело не в добрый час, ты затеял, нас не спрошаючи: не расти двум колосьям в уровень, не сравнять крутых гор с пригорками, не бывать на земле безбоярщине!»2

Возникал своеобразнейший конфликт: прежние привилегированные начинали бороться за свободу, отстаивая свои – и тем самым в какой-то мере общечеловеческие, потому что их судьба сближалась с судьбой народа, – права. Вспомним Цицерона, князя Курбского, французских «монархомахов», итальянских и немецких либералов, вплоть до полковника фон Штауфенберга.

Но «ни один самовластный правитель не мог бы совершить свои издевательства над демократией для немногих, если бы она не была так ограничена»3. Тот же автор – М. А. Лифшиц (1905–1983) – замечает, что как ни плоха тирания, аристократия хуже. В этом вопросе, как и в любом, необходима диалектика. Иногда хуже, иногда лучше. Вопрос в том, прогрессивен ли был политаризм в каждом конкретном случае.

Среди политарных параформаций были как несомненно прогрессивные (абсолютизм), так и несомненно регрессивные (нацизм). Политаризм, как и всё в истории, не является ни стопроцентным злом, ни стопроцентным добром.

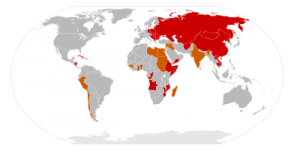

Теперь мы можем обратиться к проблеме, решения которой уже ждёт – с грустью, радостью, негодованием – любой читатель. Да, мы жили при политаризме: неополитарной общественно-экономической параформации, именовавшей себя устами своих идеологов «реальным социализмом».

Прежде всего, современный мир – не совокупность параллельно развивающихся стран, а единая система, где есть мировые «верхи» и мировые «низы», государства-эксплуататоры и государства-эксплуатируемые. Капитализм – это не только страны Запада, но и зависимая от них периферия с её долгами, диктатурами, деградацией культуры и безысходной, непреодолимой бедностью. В рамках капитализма выхода для зависимых стран нет. Изучение периферийного капитализма началось в 1940-е годы в Латинской Америке. Аргентинский экономист Р. Пребиш (1901–1986) ввёл в научный обиход понятия «центра» и «периферии», связанных друг с другом. Центр – группа развитых капиталистических стран, периферия – слаборазвитые страны «третьего мира». По выражению Р. Пребиша, капитализм распространяется вширь не для того, чтобы способствовать развитию периферии, а для того, чтобы её использовать. Существуют два типа капитализма – капитализм центра и капитализм периферии. Последний является порождением первого, его необходимым дополнением и к самостоятельному развитию не способен. Периферийный капитализм – не стадия на пути к западному капитализму, а тупиковое дополнение к нему.

Дореволюционная Россия – крупнейший на тот момент должник, аграрный придаток, чья промышленность и финансы контролировались западным капиталом, – была не «отсталой», а зависимой страной. Надстройка соответствовала базису: клан Романовых правил Россией в своё удовольствие, так же, как сейчас другими странами правят кланы Назарбаевых, Алиевых и т. д. Экономический подъём накануне революции был вызван внешними причинами: очередным перенакоплением капитала на Западе. Деньги требовали вложения – и были инвестированы в экономику России и стран Латинской Америки. Но кризис перенакопления миновал – и потребовалась отдача. Задолженность России оплачивалась не только деньгами, но и изменениями политического курса. И когда Россия вступила в мировую войну, платя Антанте дань кровью, революция стала неизбежной.

Характерный для становления политаризма террор, уничтожающий всякую независимость людей от государства, завершил процесс формирования классового общества в СССР. Первый цикл (с 1928 года, включая коллективизацию) затронул рядовых граждан; второй – 1934–39 годов, как и следовало ожидать, номенклатуру. Идеи, с помощью которых оправдывается террор, могут быть самыми разными: уничтожать можно «колдунов», «вредителей», «еретиков» – не суть важно. Террор Сталина был не продолжением красного (как и белого) террора, а аналогом действий Нерона, Ивана Грозного, Генриха VIII и других политархов.

Уничтожена или брошена в лагеря была значительная часть класса политаристов, но сам класс, разумеется, не только сохранился, но и окреп. Изменения произошли в его личном составе… в него извне хлынуло много людей, которые давно уже завидовали правящей элите.

с. 186

Характерно, что в других периферийных странах, ставших на неополитарный путь, мы видим то же самое.

Те же самые два цикла репрессий мы наблюдаем в истории КНР. Один из них имел место в 50-х – начале 60-х годов, второй («пролетарская культурная революция») в 1966–69 годах.

с. 185

Для сравнения – П. Андерсон пишет:

По всем признакам, словно во власти некоей безальтернативной общей динамики, КНР воспроизвела два худших катаклизма, пережитых СССР4.

Любому классу для оправдания своего господства необходима идеология. Идеологией советской номенклатуры стало утверждение о строительстве в СССР, в одной отдельно взятой стране, социализма. «Азиатский способ производства» не признавался даже в качестве научной проблемы, а две большие дискуссии на эту тему (20-х – 30-х и 60?х – 70-х годов) были насильственно прекращены.

У периферийных стран по большому счёту два выхода – глобальная революция или рабство у глобальной буржуазии. Политаризм в СССР, КНР, Восточной Европе, Ливии, Иране и т. д. стал компромиссом: на международной арене номенклатура была озабочена главным образом тем, как получить признание со стороны глобальной буржуазии, в то же время не допуская её к дележу богатств страны.

Утверждение политаризма было единственно возможным результатом победы революции, абсолютно не предвиденным лидерами большевиков. История сыграла с ними злую шутку, но Россия выиграла, как всегда выигрывают общества от революций. Широко известна фраза П. А. Столыпина о том, что России необходимы 20 спокойных лет для того, чтобы неузнаваемо измениться в лучшую сторону. Столыпин считал, что их можно получить без революции и вместо революции; на самом же деле они могли наступить только после смены общественного строя. Они и наступили: период 1956–86 годов останется самым спокойным и зажиточным периодом истории нашей страны.

Причина – в том, что при неополитаризме ресурсы перестают утекать на Запад; страна не ввозит оборудование за счёт вывоза сырья; она строит, строит и строит, поэтому ей нужны мозги и руки людей. Люди стали жить гораздо лучше (продолжительность жизни увеличилась с 30,5 до 70 лет; была достигнута 100% грамотность и т. д.) В рамках классового общества имел место прогресс, жертвы приносились не зря, но о социализме, об освобождении труда речь не идёт. Социализм несовместим с принудительным трудом и привилегиями верхушки. Сходство с нацизмом не означает тождество: нацизм предполагал не «железный занавес», а, напротив, борьбу за гегемонию внутри капиталистической системы, тем самым – войну за мировое господство. Причина – в том, что нацистский политаризм – иной, предполагавший не уничтожение, а сохранение буржуазии; оба эксплуататорских класса двигались навстречу друг другу, некоторые политаристы обзаводились заводами и поместьями, некоторые капиталисты – постами в госаппарате (с. 156). Единственной перспективой в рамках этого строя для эксплуатируемых, на чью шею уселись дополнительные эксплуататоры, оказывалась мировая война.

До и во время революции большевики выражали как интересы России в целом, так и интересы её трудящихся классов. В. И. Ленин, не учитывавший возможность политарного классообразования, считал, что так будет всегда. Но после победы революции эти интересы разошлись. Аппарат РКП(б) стал основой формирования нового эксплуататорского класса, единственно могущего организовать производство в независимой стране и поэтому прогрессивного. Существования легальной оппозиции политарная надстройка не допускает – трудящиеся СССР своей партии не имели.

Критиковать политаризм (как и любой строй) можно как слева – за то, что неравенство сохранилось, так и справа – за то, что неравенство резко уменьшилось (децильный коэффициент был равен 1:4, против нынешних 1:17), и между этими видами критики – про́пасть. Критика справа – всегда ложь, и от неё марксист должен защищать не только Сталина, но и, допустим, Николая II. О Сталине можно сказать то же, что Пушкин сказал о Наполеоне: «мятежной вольности наследник и убийца». Более убийца, но всё же и наследник. И когда его ругают или хвалят, всегда надо спросить: за что? За то, что убийца революции или за то, что наследник революции?

Сталин, одно имя которого у многих вызывает патологическую ненависть, – пишет известный юрист Ю. В. Голик, – ввёл одну по-настоящему страшную для так называемой элиты вещь: он сделал высшее образование доступным для всех вань и марусь, снял с него покрывало недоступности и загадочности. Не репрессии, а именно этот шаг ему никогда не простят те, кто хотел бы сам держать в узде народ своей страны5.

Когда политарные производственные отношения из стимула стали тормозом развития, номенклатура из прогрессивного класса стала реакционным. Здесь нужно обратить внимание на очень важный момент. Политаризм эффективен, пока работает система террора. После 1956 года исчез топор, висящий над политаристами, исчез контроль сверху, а контроль снизу (демократия) не появился. В этом заслуга и вина Хрущёва, разгадка его роли в истории (с. 186).

Поэтому номенклатура бросилась на поиски персонального обогащения. Неизбежно возник подпольный капитализм, существовавший лишь за счёт «крыш» в партгосаппарате. На с. 342–349 приведены жуткие цифры «второй экономики» СССР. В целом по стране она достигала 30% ВНП, в Закавказье и Средней Азии превосходила легальную. Чем больше ресурсов уходило в нелегальную экономику, тем быстрее пустели полки государственных магазинов, тем активнее росло недовольство людей, втихую обвинявших во всех бедах Ленина и Октябрьскую революцию и с доверием внимавших западной пропаганде. Но недовольны были не только низы. Верхи были недовольны даже больше. Ведь «привилегии имеют лишь половину цены, если нельзя оставить их в наследство детям»6, как отметил Л. Д. Троцкий. Положение подпольной буржуазии было ещё более неустойчивым: она нарушала закон и постоянно страшилась его, порой случавшегося, применения (с. 349).

Классовый интерес как номенклатуры, так и криминальной буржуазии требовал легализации персональных богатств и реставрации капитализма. Прямо противоположный интерес трудящихся требовал социализма. Когда в 1989 году народ пробудился к политической деятельности, главным требованием было: «долой привилегии!». Но уже в 1990-м этот лозунг сменился иным, отражающим интересы советских верхов: приватизации и «возвращения в цивилизованный мир». Как почти всегда в мировой истории, верхи победили, низы проиграли. Силы были неравны. Победившая контрреволюция получила полную поддержку Запада, взявшего исторический реванш: 74 года спустя богатства шестой части суши лежали перед ним неохраняемые. Оставалось их взять. И они были взяты.

Россия, которую мы, к нашему счастью, потеряли в 1917-м, вернулась во всём своём периферийно-капиталистическом уродстве. Капиталистическая Россия всегда будет бедной и невежественной. Поэтому, замечу от себя, в нашей стране патриотизм не может носить антисоветский характер.

Причём если для крепостной России даже такой капитализм был стимулом прогресса, что и сделало возможной революцию, то для советской России он стал стимулом деградации. Нынешние жертвы приносятся зря, ради обогащения ничтожной кучки собственников, внедряющей в наши умы подлый культ успеха. Все призывы сделать Россию конкурентоспособной или построить суверенную «демократию» (читай: капитализм) ни к чему не приведут. Колёса не конкурируют с мотором. Пока есть автомобиль, колёса останутся колёсами, а мотор – мотором. Достаточно сказать, что 95% нашей крупной промышленности находится под иностранной юрисдикцией (с. 363).

Но и политаризм не исчез без следа. Более того, в последнее десятилетие он частично восстановился. В России существуют два эксплуататорских класса (или две фракции одного класса): подчинённый класс собственно капиталистов и доминирующий (ведущий происхождение от номенклатуры) класс, который Ю. И. Семёнов называет «клептократией» (в народе имеет хождение термин «долбин», «должностное лицо с бизнес-интересами»), – должностные лица, которые выполняют либо не выполняют обязанности в зависимости от денежной заинтересованности. Для поддержания относительного порядка среди них применяется так называемая «борьба с коррупцией», являющаяся вырожденной формой политарного террора.

Либералы, для которых политаризм, знакомый им под псевдонимом «тоталитаризма», «империи», «закрытого общества» и т. д., является абсолютным злом (из-за антирыночности и вертикальной мобильности, которую они принимают за эгалитарность), почувствовали неладное быстрее, чем левые, и отреагировали на частичное восстановление политаризма обвинением нынешней власти в «ползучей советизации».

В любой глупости есть, как видим, рациональное зерно, но в целом это утверждение ошибочно: наше общество в основе своей – периферийно-капиталистическое. Свои «долбины» есть и в других периферийных странах, особенно в зонах старого политаризма. Термин «клептократия» появился применительно к Африке; нынешний вал восстаний в арабском мире показывает те же проблемы.

Неверен и либеральный рецепт лечения России: довести дело «августовской революции» до конца, освободить предпринимателей. В этом случае нас ждёт полная распродажа страны, от донорской крови до военных секретов: «невидимая рука рынка» превратит всё в товар и отправит к тому, кто больше платит. Но либералы на то и либералы, что поклоняются «невидимой руке»; видимая рука государства для них – единственный враг свободы. Вопрос о достижении свободы от рынка не стоит для них в принципе. Капитализм хорош; раз он плох – значит, он не капитализм. Посему мы постоянно слышим, что «у власти – чекисты» (придуман даже термин «чекистский капитализм»), что «мумия мешает модернизации страны», что нужно запретить «Неуловимых мстителей», переименовать улицы, снести памятники и т. д. Всё это было бы смешной вознёй политических трупов, если бы клептократия не допекла большинство наших сограждан так, что они готовы поддержать ту сторону, для которой солнце всходит на Западе. На самом же деле в борьбе нанайских близнецов трудовой народ ничего не выиграет. Это тот случай, когда оба хуже. Между тем левое движение никак не встанет на ноги и мечется между двумя фракциями эксплуататоров, подхватывая то консервативную чуму, как в 1990-е, то либеральную холеру, как сейчас.

Разумеется, причина этого – не только теоретическая слабость, но она играет большую роль. Ещё Ленин заметил, что, не решив общие вопросы, мы будем при решении частных натыкаться на нерешённые общие. К числу решённых Ю. И. Семёновым общих вопросов, на мой взгляд, относятся:

- глобально-стадиальное понимание смены формаций;

- понятие общеклассовой частной собственности.

Отсюда вытекает решение проблем «азиатского» способа производства, сущности советского общества и современного состояния страны.

Если учёный выдвигает какую-либо концепцию, то долг его коллег – попытаться её опровергнуть, найдя фактические или логические несоответствия. Если же опровержение не удалось, их долг – принять эту концепцию. Таков научный ход действий. Есть и ненаучный – попытаться сделать вид, что концепции нет. Но, как показывает история науки, этот ход действий – безнадёжен. Красноречивое молчание потенциальных оппонентов говорит само за себя.

1 Бёлль Г. Каждый день умирает частица свободы. М., 1989. С. 292.

2 Толстой А. К. Князь Серебряный. М., 1988. С. 188.

Источник