- Ускоренные способы приготовления теста

- Содержание

- Ускоренный способ приготовления теста с использование молочной сыворотки [ править | править код ]

- Ускоренный способ приготовления теста на концентрированной молочной закваске [ править | править код ]

- Ускоренный способ приготовления теста на жидкой диспергированной фазе [ править | править код ]

- Интенсивная (холодная) технология [ править | править код ]

- Приготовление пшеничного теста безопарным способом

Ускоренные способы приготовления теста

Сущность ускоренных способов приготовления теста заключается в интенсификации микробиологических, коллоидных и биохимических процессов, происходящих при созревании теста, что достигается путем:

- применения интенсивного замеса (или усиленной механической обработки теста при замесе)

- использование подкисляющих видов сырья или полуфабрикатов

- увеличения дозировки дрожжей на 0,5 — 1,0 % против нормы, установленной в рецептуре

- применение хлебопекарных улучшителей в соответствии с технологическими рекомендациями

Преимущества ускоренных способов заключается в сокращении продолжительности брожения теста, что приводит к снижению затрат муки при брожении, к увеличению выхода готовых изделий и снижению себестоимости продукции, а также к сокращению емкостей для брожения теста, производственных площадей и т.п.

В настоящее время разработано значительное количество ускоренных способов приготовления пшеничного теста, но практическое значение имеют следующие:

— с использование молочной сыворотки;

— на концентрированной молочной закваске (КМКЗ);

— на жидкой диспергированной фазе (ЖДФ).

Возможно при замесе теста использовать жидкие дрожжи в сочетании с прессованными, при этом допускается повышение конечной кислотности хлеба на 1 град. против нормы, установленной в нормативном документе.

Ускоренные способы приготовления теста рекомендуются при выработке хлеба, булочных, мелкоштучных изделий, в том числе и сдобных изделий из пшеничной хлебопекарной муки высшего и первого сортов.

Содержание

Ускоренный способ приготовления теста с использование молочной сыворотки [ править | править код ]

Особенностью данного способа является интенсификация процесса созревания теста за счет внесения молочной сыворотки или различных сывороточных концентратов. Продолжительность брожения теста составляет 40-90 мин.

Внесение молочной сыворотки при замесе теста способствует увеличению бродильной активности дрожжей за счет повышения начальной кислотности теста и улучшения азотного питания.

Молочную сыворотку натуральную можно использовать при выработке по данному способу всех сортов хлеба, булочных, мелкоштучных изделий, сывороточные концентраты целесообразно применять для производства хлебобулочных изделий, содержащих по рецептуре сахар, так как в соответствии с «Указаниями к рецептурам на хлебобулочные изделия по взаимозаменяемости сырья» часть сахара в количестве 0,5-1,0% может быть заменена на сывороточный концентрат.

Ускоренный способ приготовления теста на концентрированной молочной закваске [ править | править код ]

Особенностью данного способа является интенсификация процесса созревания теста за счет использования КМКЗ в количестве 7,5-12,5 % к массе муки. Продолжительность брожения теста составляет 40-90 мин.

Введение КМКЗ при замесе теста обеспечивает повышение кислотности теста, что способствует более быстрому протеканию коллоидных и биохимических процессов по сравнению с безопарным способом приготовления теста, а также активации жизнедеятельности дрожжей.

Наличие предшественников вкуса и аромата в закваске позволяет получить готовое изделие высокого качества при сокращенной продолжительности брожения теста. Высокая кислотность КМКЗ позволяет снизить риск заболевания пшеничного хлеба картофельной болезнью.

Ускоренный способ приготовления теста на жидкой диспергированной фазе [ править | править код ]

Сущность данного ускоренного способа приготовления теста заключается в том, что в качестве подкисляющего полуфабриката используется жидкая диспергированная фаза (ЖДФ).

Для приготовления ЖДФ в смеситель дозируют все дополнительное сырье по рецептуре, 10-20 % молочной сыворотки по отношению к муке, воду (по расчету), хлебопекарные прессованные дрожжи в количестве на 0,5-1,0 %больше, чем предусмотрено рецептурой, все ингредиенты перемешивают в течение 2 мин, затем добавляют муку в количестве 20-30 % от общей массы муки, расходуемой на приготовление теста, перемешивание продолжают в течение еще 2 мин, далее смесь диспергируют путем рециркуляции ее через насос в течение 5-8 мин до получения однородной суспензии. Суспензию перекачивают в расходную емкость и оставляют для брожения в течение 20-40 мин.

После брожения ЖДФ ее дозируют в тестомесильную машину, куда также добавляют солевой раствор и оставшееся количество муки, замешивают тесто.

Интенсификация процесса созревания теста достигается за счет использования ЖДФ, увеличенного количества дрожжей, усиленной механической обработки при замесе, повешения начальной температуры теста (30-34 ˚С). Продолжительность брожения теста составляет 40-90 мин.

Интенсивная (холодная) технология [ править | править код ]

Интенсивную (холодную) технологию (далее – интенсивная технология) применяют в основном для приготовления хлебобулочных изделий на предприятиях малой мощности – в пекарнях и на отдельных хлебозаводах с 1-2-х сменным режимом работы.

По интенсивной технологии предусматривается:

- однофазное приготовление теста без стадии брожения

- интенсивный замес (или усиленная механическая обработка теста при замесе)

- пониженная температура теста до 24-27 ˚С

- увеличение дозировки хлебопекарных прессованных дрожжей (3,5-4,0 % к массе муки) с повышенной мальтазной активностью или активированных

- использование комплексных улучшителей определенного композиционного состава

- обязательное проведение стадии предварительной расстойки

Интенсивную технологию приготовления теста рекомендуют использовать при выработке булочных и мелкоштучных изделий из пшеничной хлебопекарной муки высшего и первого сортов, в рецептуре которых присутствует небольшое количество сахара и жира (до 4,0% к массе муки).

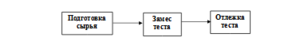

Сущность интенсивной технологии приготовления теста заключается в том, что при приготовлении теста исключают процесс брожения теста в массе, после замеса тесто проходит стадию отлежки в течение 20-40 мин, а процесс брожения осуществляют непосредственно в тестовых заготовках во время предварительной и окончательной расстойки.

Приготовление теста осуществляют в следующем порядке:

- в емкость тестомесильной машины или дежу дозируют все сырье по рецептуре в следующей последовательности: вода, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль, сахар, мука, хлебопекарный улучшитель и начинают замешивать тесто, жировые продукты вносятся через 2-3 минуты после начала замеса

- замес теста осуществляют на тестомесильных машинах интенсивного действия (или подвергают тесто усиленной механической обработке)

- после замеса тесто проходит стадию отлежки в течение 20-40 минут при температуре рабочего помещения и далее тесто передают на разделку

После деления и округления тестовые заготовки направляют в шкаф предварительной расстойки на 10-20 минут.

Формование тестовых заготовок осуществляют с помощью соответствующих машин или вручную.

Сформованные тестовые заготовки направляют в шкаф окончательной расстойки, где тестовые заготовки расстаивают при температуре 35-40 ˚С и относительной влажности воздуха 75-85 %. Продолжительность окончательной расстойки при использовании данной технологии увеличивается на 30-50 % по сравнении с другими способами и может составлять 60-90 мин.

Источник

Приготовление пшеничного теста безопарным способом

Однофазный способ состоит в том, что тесто замешивается в один прием из всего количества сырья и воды, положенных по рецептуре, без добавления каких-либо выброженных полуфабрикатов (опары, закваски). Тесто готовится с большим расходом дрожжей (1,5—2,5% к общей массе муки). Увеличение расхода дрожжей объясняется тем, что для их жизнедеятельности в тесте создаются худшие условия, чем в опаре (густая среда, присутствие соли и др.). Увеличение дозы дрожжей необходимо также для разрыхления теста за

сравнительно короткий срок (2—3 ч). Для уменьшения расхода дрожжей и улучшения вкусовых свойств изделия дрожжи перед замесом безопарного теста обычно активируют. Начальная температура теста 29—31 °С, длительность брожения 2,5—3 ч. Через 50—60 мин после замеса тесто рекомендуется обминать. Обминка при приготовлении безопарного теста имеет большее технологическое значение, чем для теста, приготовленного на опаре. Следует отметить, что в тесте, приготовленном безопарным способом, содержится меньше кислот, ароматобразующих и вкусовых веществ, чем в тесте, приготовленном на опаре. Бродильные, коллоидные и биохимические процессы протекают в безопарном тесте менее интенсивно вследствие густой консистенции теста и сокращенного цикла брожения.

Безопарный способ часто применяется при производстве булочных и сдобных изделий из муки пшеничной I и высшего сортов. Безопарным способом тесто готовят в тестомесильных машинах с подкатными дежами (машина «Стандарт», Т1-ХТ2-А) или с помощью машины РЗ-ХТИ.

Разделка готового теста

При производстве пшеничного хлеба и булочных изделий разделка теста включает следующие операции: деление теста на куски, округление, предварительная расстойка, формование и окончательная расстойка тестовых заготовок. Деление теста на куски производится в тестоделительных машинах. Масса куска теста устанавливается, исходя из заданной массы штуки хлеба или булочных изделий с учетом потерь в массе куска теста при его выпечке (упек) и штуки хлеба при остывании и хранении (усушка).

После тестоделительной машины тесто поступает в округлительные машины, где им придается круглая форма. После этого тестовая заготовка должна в течении 3-8 минут отлежаться для восстанволения клейковинного карркаса, после это поступает на формовочную машину, где ей придается определенная форма (батоны, сайки, булки и т.д.).

Выпечка хлеба

Выпечка – заключительная стадия приготовления хлебных изделий, окончательно формирующая качество хлеба. В процессе выпечки внутри тестовой заготовки протекают одновременно микробиологические, биохимические, физические и коллоидные процессы.

Все изменения и процессы, превращающие тесто в готовый хлеб, происходят в результате прогревания тестовой заготовки. Хлебные изделия выпекают в пекарной камере хлебопекарных печей при температуре паровоздушной среды 200—280 °С. Для выпечки 1 кг хлеба требуется около 293—544 кДж. Эта теплота расходуется в основном на испарение влаги из тестовой заготовки и на ее прогревание до температуры (96—97 °С в центре), при которой тесто превращается в хлеб. Большая доля теплоты (80—85%) передается тесту излучением от раскаленных стенок и сводов пекарной камеры. Тестовые заготовки прогреваются постепенно, начиная с поверхности, поэтому все процессы, характерные для выпечки хлеба, происходят не одновременно во всей его массе, а послойно, сначала в наружных, а потом во внутренних слоях. Быстрота прогревания теста, хлеба в целом, а следовательно, и продолжительность выпечки зависят от ряда факторов. При повышении температуры в пекарной камере (в известных пределах) ускоряется прогревание заготовок и сокращается продолжительность выпечки. Образование твердой хлебной корки происходит в результате обезвоживания наружных слоев тестовой заготовки. Твердая корка прекращает прирост объема теста и хлеба, поэтому корка должна образовываться не сразу, а через 6—8 мин после начала выпечки, когда максимальный объем заготовки будет уже достигнут.

В поверхностном слое заготовки и в корке происходят биохимические процессы: клейстеризация и декстринизация крахмала, денатурация белков, образование ароматических и темноокрашенных веществ и удаление влаги. В первые минуты выпечки в результате конденсации пара крахмал на поверхности заготовки клейстеризуется, переходя частично в растворимый крахмал и декстрины. Жидкая масса растворимого крахмала и декстринов заполняет поры на поверхности заготовки, сглаживает мелкие неровности и после обезвоживания придает корке блеск и глянец.

Денатурация (свертывание) белковых веществ на поверхности изделия происходит при температуре 70—90°С. Свертывание белков наряду с обезвоживанием верхнего слоя способствует образованию плотной неэластичной корки.

Окрашивание корки в светло-коричневый или коричневый» цвет объясняется следующими процессами:

Карамелизацией сахаров теста, при которой образуются продукты коричневого цвета (карамель); реакцией между аминокислотами и сахарами, при которой накапливаются ароматические и темноокрашенные вещества (меланоидины). Окраска корки зависит от содержания сахара и аминокислот в тесте, от продолжительности выпечки и от температуры в пекарной камере. Для нормальной окраски корки в тесте (к моменту выпечки) должно быть не менее 2—3 % сахара к массе муки. Ароматические вещества (в основном альдегиды) из корки проникают в мякиш, улучшая вкусовые свойства изделия. Если указанные выше процессы происходят должным образом, то корка выпеченного хлеба получается гладкой, блестящей, равномерно окрашенной в светло-коричневый цвет. Удельное содержание корок (в % к массе изделия) составляет 20—40%. Чем меньше масса изделия, тем выше процентное содержание корок. При выпечке внутри тестовой заготовки подавляется бродильная микрофлора, изменяется активность ферментов, происходит клейстеризация крахмала и тепловая денатурация белков, изменяется влажность и температура внутренних слоев теста-хлеба.

Жизнедеятельность бродильной микрофлоры теста (дрожжевых клеток и кислотообразующих бактерий) изменяется по мере прогревания куска теста- хлеба в процессе выпечки. Дрожжевые клетки при прогревании теста примерно до 35 °С ускоряют процесс брожения и газообразования до максимума. Примерно до 40 °С жизнедеятельность дрожжей в выпекаемом куске теста еще очень интенсивна. При прогревании теста свыше 45 °С газообразование, вызываемое дрожжами, резко снижается. При температуре теста около 50 °С дрожжи отмирают.

Жизнедеятельность кислотообразующей микрофлоры теста по мере прогревания теста сначала форсируется, после достижения температуры выше оптимальной для их жизнедеятельности замедляется, а затем совсем прекращается. Влажность мякиша горячего хлеба (в целом) повышается по сравнению с влажностью теста за счет влаги, перешедшей из верхнего слоя- заготовки. Из- за недостатка влаги клейстеризация крахмала идет медленно и заканчивается только при нагревании центрального слоя теста-хлеба до температуры 96— 98°С. Выше этого значения температура в центральных слоях мякиша не поднимается, так как мякиш содержит много влаги и подводимая к нему теплота будет затрачиваться на ее испарение, а не на нагревание массы. При выпечке ржаного хлеба происходит не только клейстеризация, но и кислотный гидролиз некоторого количества крахмала, что увеличивает содержание декстринов и Сахаров в тесте-хлебе. Умеренный гидролиз крахмала улучшает качество хлеба.

Изменение состояния белковых веществ начинается при температуре 50—75 °С и заканчивается при температуре около 90 °С. Белковые вещества в процессе выпечки подвергаются тепловой денатурации (свертыванию). При этом они уплотняются и выделяют влагу, поглощенную ими при образовании теста. Свернувшиеся белки фиксируют (закрепляют) пористую структуру мякиша и форму изделия. В изделии- образуется белковый каркас, в который вкраплены зерна набухшего крахмала. После тепловой денатурации белков в наружных слоях изделия прекращается прирост объема заготовки.

Объем выпеченного изделия на 10—30 % больше объема тестовой заготовки перед посадкой ее в печь. Увеличение объема происходит главным образом в первые минуты выпечки в результате остаточного спиртового брожения, перехода спирта в парообразное состояние при температуре 79°С, а также теплового расширения паров и газов в тестовой заготовке. Увеличение объема теста-хлеба улучшает внешний вид, пористость и усвояемость изделия.

В настоящее время наиболее широко применяют тупиковые люлечно-подиковые печи с канальным обогревом (ФТЛ-2, ФТЛ-20, ХПП и др.).

Температуру в пекарной камере регулируют, изменяя интенсивиность горения топлива. В печах с газовым обогревом для повышения температуры увеличивают подачу газа и воздуха в горелки. При сжигании каменного угля усиливают дутье и чаще забрасывают топливо на колосниковую решетку. В печах с канальным обогревом для регулирования температуры на определенных участках пекарной камеры в газоходах устанавливают шиберы. С помощью шибера изменяют количество горячих продуктов сгорания топлива, поступающих в соответствующий канал. Легче всего регулировать температуру в печах с электрообогревом, включая или выключая часть электронагревателей, расположенных над подом и под подом печи.

Источник