- Нарушение осанки

- Мифы и факты нарушений осанки

- Правильная осанка

- Причины нарушения осанки

- Виды нарушения осанки

- Симптомы нарушения осанки

- Диагностика и лечение нарушений осанки

- Нарушения осанки — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы нарушений осанки

- Патогенез нарушений осанки

- Классификация и стадии развития нарушений осанки

- Осложнения нарушений осанки

- Диагностика нарушений осанки

- Сбор анамнеза и осмотр

- Инструментальная диагностика

- Лечение нарушений осанки

- Консервативное лечение

- Хирургическое лечение

- Прогноз. Профилактика

Нарушение осанки

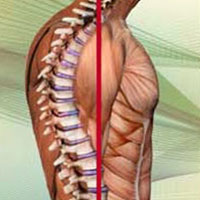

Считается, что осанка имеет определенную генетическую детерминированность, но формирование осанки происходит под действием многочисленных факторов окружающей среды. Также как и формирование условных двигательных рефлексов и нервной деятельности, формирование осанки начинается в раннем возрасте и поэтому необходимо, активно воздействовать на этот процесс и, таким образом, обеспечить развитие нормальной осанки.

Большое влияние на формирование осанки оказывают нижние конечности, особенно в тех случаях, если есть плоскостопие, при котором происходит опускание свода стопы (продольного или поперечного). Чаще всего причиной плоскостопия является слабость мышц и связок, которая обусловлена недостаточными нагрузками. Плоскостопие приводит к утомляемости при беге, ходьбе и без соответствующего лечения к деформации стопы.

Мифы и факты нарушений осанки

Миф: Сутулость является только косметическим фактором и это не может вызвать отдаленные последствия для здоровья.

Факты: Это чистый миф. Последствий сутулости может быть много и они быть достаточно серьезными. При сутулости человек наклоняется вперед, плечи выходят вперед и такое расположение верхней части тела может приводить как к болям в спине, так и болям в плечах, головным.Кроме того, нарушения биомеханики при сутулости могут приводить к нарушению экскурсии грудной клетки и к проблемам с органами дыхании и сердца.

Миф: Плохая осанка не поддается корректировке.

Факт: Это абсолютно не соответствует действительности. С помощью физических упражнений можно значительно улучшить осанку.

Миф: Плохая осанка является врожденной и после достижения определенного возраста ничего нельзя изменить.

Факт: Плохая осанка может быть генетически детерминирована, но это не значит, что ничего нельзя сделать. Укрепление мышц спины, живота (включая глубокие мышцы живота) и мышц позвоночника могут помочь улучшить осанку, обеспечивая, таким образом, нормальное сидение, стояние и ходьбу.

Миф: Плохая осанка приводит к сколиозу.

Факт: Это не совсем так. В большинстве случаев сколиоз идиопатический, то есть неизвестной причины, а определенную связь между плохой осанкой и сколиозом выявить не удалось. Кроме того, сколиоз это отклонение позвоночника в сторону, а нарушения осанки это и наклоны позвоночника в другой плоскости.

Миф: Работа за компьютером течение всего дня нарушает осанку.

Факт: Да, это правда. Сидение за компьютером в течение дня приводит к наклону шеи вперед и выпиранию плеч, что может приводить к проблемам в шее и болям в шее, спине плечах. Поэтому, для людей, чья работа связана с длительной работой за компьютером, рекомендуются специальные эргономичные кресла и рекомендуются перерывы в работе для того, чтобы снять статическое напряжение мышц.

Правильная осанка

- Голова располагается прямо

- Углы лопаток, плечи, соски располагаются симметрично на одном уровне

- Одинаковая длина линий от уха до плеча

- Линия остистых отростков позвонков прямая

- Позвоночник при осмотре со стороны спины ровный

- Нормальные физиологические изгибы позвоночника

- Лордоз в поясничном и шейном отделе не превышает толщину ладони пациента

- Линия между седьмым шейным позвонком и межягодичной складкой вертикальная без отклонений.

При правильной осанке части тела располагаются симметрично по отношению к позвоночнику.При нарушениях осанки происходит ослабление мышц, и ребенок может сохранять правильную осанку в течение короткого промежутка времени. Существуют определенные отличия правильной осанки у детей дошкольного возраста, школьников, а также у мальчиков и девочек в пубертатном возрасте.

В норме осанка дошкольника: симметричная грудная клетка, без выпирания плеч, лопатки несколько выступают назад, живот немного вперед, отчетливо заметен лордоз, позвоночные остистые отростки расположены по средней линии.

В норме осанка школьника: симметричность грудной клетки, отсутствие выпирания плеч, лопатки незначительно выпирают назад, живот несколько выпирает вперед, заметен поясничный лордоз, остистые отростки расположены по средней линии.

Осанка подростков: остистые отростки расположены по средней линии спины, нижние конечности выпрямлены, надплечья несколько опущены, на одном уровне треугольники талии, живот втянут по отношению к грудной клетке, у девочек подчеркнут поясничный лордоз, а у мальчиков — грудной кифоз.

Причины нарушения осанки

Нарушения осанки возникают как на фоне морфологических изменений в опорно-двигательном аппарате врожденного или приобретенного характера (дисплазии соединительной ткани, рахит, травмы во время родов, аномалии развития позвоночника), так и без структурных или функциональных изменений со стороны опорно-двигательного аппарата. В большинстве случаев нарушения осанки имеют приобретенный характер и чаще встречаются у детей с субтильным телосложением.

К наиболее вероятным причинам нарушения осанки относятся следующие:

- Внешние факторы окружающей среды (например, длительное нахождение тела в неправильном положении и формирование патологического стереотипа расположения тела)

- Недостаточное развитие мышечной системы вследствие низкой или непропорциональной двигательной активности

- Слабость мышц ответственных за вертикальное положение позвоночника.

- Неудобная одежда

- Снижение слуха, зрения

- Плохая эргономика плохая освещенность

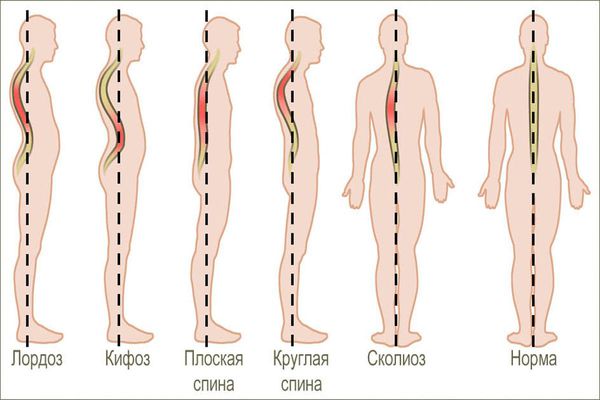

Виды нарушения осанки

Нарушения осанки в саггитальной плоскости

Сутулость – увеличение грудного кифоза, сглаженность поясничного лордоза, опускание и сведение вперед плеч, крыловидные лопатки.

Круглая спина – равномерное увеличение кифоза на протяжении всего грудного отдела позвоночника, сглаженность поясничного лордоза, наклон головы вперед, опускание и сведение плеч вперед, лопатки не прилегают к спине, устойчивость тела достигается за счет небольшого сгибания ног в коленях, впалая грудная клетка, уплощенные ягодицы, ограничение движения в плечах (уменьшается возможность полного разгибания в плечах из-за укорочения грудных мышц).

Кругловогнутая спина – увеличение всех изгибов позвоночника, наклон головы, шеи плеч вперед, выступание живота, разогнутость колен, дряблость мышц живота, спины, ягодиц, возможен птоз внутренних органов из-за слабого брюшного пресса.

Плоская спина – сглаженность всех изгибов позвоночника, слабо выражен поясничный лордоз, живот выпирает вперед, слабое развитие мускулатуры туловища, спины, смещение грудной клетки вперед. Плоская спина развивается вследствие функциональной недостаточности мышц, что приводит к нарушению формирования физиологических изгибов. При плоской спине чаще развиваются дегенеративные заболевания позвоночника, больше риск компрессионных переломов.

Плосковогнутая спина – уменьшение грудного кифоза, увеличение поясничного лордоза, узкая грудная клетка, слабость мышц живота.

Нарушения осанки во фронтальной плоскости.

Это тип нарушения осанки представлен сколиотической осанкой: смещение в виде дуги остистых отростков в сторону от средней линии спины, нарушение симметрии частей тела и конечностей относительно позвоночника, наклоны головы в сторону, ассиметрия треугольников талии, расположение сосков на разной высоте, ассиметрия тонуса и силы мышц в левой и правой половине туловища. Такой тип нарушения осанки, как сколиотическая, иногда сложно отличить от ранних проявлений сколиоза. Главное отличие сколиоза от сколиотической осанки это наличие ротации позвонков при сколиозе.

Симптомы нарушения осанки

Нарушение осанки не является заболеванием, но создает условия для развития не только заболеваний позвоночника, но нередко приводит к нарушениям в работе внутренних органов. Плохая осанка со временем приводит к развитию дегенеративных изменений в позвоночнике (остеохондроз). Физиологические изгибы необходимы для правильного распределения нагрузок на туловище и изменения биомеханики позвоночника приводит к неправильному распределению нагрузок и избыточной нагрузке на опорно-двигательные структуры. Кроме развития дегенеративных изменений в позвоночнике и изменений в мышцах спины, возможно формирование деформации грудной клетки, нарушение экскурсии грудной клетки при дыхании, что в свою очередь может привести к проблемам в органах дыхания и кровообращения. Кроме того, слабость мышц, в том числе и мышц брюшного пресса, может привести к нарушению работы органов брюшной полости. Поэтому, при наличии первых признаков нарушения осанки необходимо проконсультироваться с врачом-ортопедом, что позволит избежать осложнений в будущем.

Диагностика и лечение нарушений осанки

Как правило, диагностика нарушений осанки не вызывает затруднений и врачу ортопеду достаточно осмотра пациента. В некоторых случаях, когда необходимо дифференцировать нарушения осанки с деформирующими заболеваниями позвоночника, такими как сколиоз, назначается рентгенография позвоночника. Коррекция осанки требует достаточно много времени. Лечение нарушений осанки, как правило, комплексное (массаж, мануальная терапия, физиотерапия, применение корсетов и ЛФК). Кроме того, большое значение имеет полноценное питание с нормальным содержанием всех необходимых для организма веществ. Ведущую роль в лечении нарушений осанки занимает ЛФК. ЛФК позволяет сформировать полноценный мышечный корсет, который в состоянии удерживать позвоночник в нормальном положении. Упражнения должны быть как с отягощением, так и в виде различных гимнастик, что позволит не только увеличить силу мышц, но и восстановить эластичность и гибкость. Упражнения необходимо подбирать только с врачом (инструктором) ЛФК, что позволит избежать непропорциональных нагрузок.

Массаж и мануальная терапия являются составными частями комплексного лечения нарушений осанки. Массаж позволяет улучшить кровоснабжение, улучшить тонус. Мануальная терапия позволяет снять мышечные блоки и восстановить мобильность двигательных сегментов позвоночника.

Физиотерапия позволяет улучшить трофику тканей, снять мышечные спазмы, улучшить проводимость и работу мышечных волокон.

Источник

Нарушения осанки — симптомы и лечение

Что такое нарушения осанки? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Бабовников А. В., ортопеда со стажем в 22 года.

Определение болезни. Причины заболевания

Нарушение осанки — это внешнее проявление деформаций позвоночника, приводящее к эстетическим дефектам и снижению качества жизни.

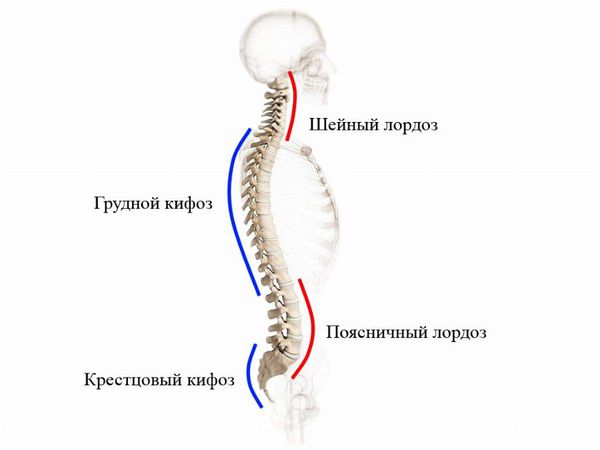

При виде спереди (во фронтальной плоскости) позвоночный столб в норме выглядит прямым, но при виде сбоку (в сагиттальной плоскости) у него есть физиологические изгибы. Грудной и крестцовый изгибы называются кифозом, шейный и поясничный — лордозом. Нарушение осанки связано с искривлением физиологических осей позвоночного столба.

Нарушение осанки часто сочетается с плоскостопием. Из-за этих патологий тело человека принимает привычное неправильное положение. Однако при своевременном лечении такое состояние, как правило, обратимо. Лечение может быть неэффективным лишь при костной деформации [4] .

Причины нарушения осанки:

- идиопатический сколиоз (т. е. без установленной причины);

- дегенеративные поражения;

- бактериальные и вирусные инфекции, вызывающие поражения межпозвонковых дисков и замыкательных пластин тел позвонков;

- посттравматические кифозы и анкилозирующие спондилиты;

- дисплазия соединительной ткани;

- остеохондроз и остеопороз;

- постуральный стереотип — длительное неправильное положение тела, например у школьников, сидящих за партой.

Распространённость. Нарушение осанки встречается во всех возрастных группах. Однако чаще наблюдается у людей пожилого возраста: патологией страдает до 70 % населения старше 60 лет [1] [2] [3] [4] .

Симптомы нарушений осанки

В современном мире даже в пенсионном возрасте люди стремятся вести активный образ жизни: работать, путешествовать и заниматься спортом. Нарушение осанки иногда ограничивает социальную активность человека, так как сопровождается рядом симптомов.

Типичные клинические проявления нарушения осанки:

- асимметрия плеч и лопаток;

- отклонение головы от центра тела;

- искривление линии талии;

- дискомфорт и боли в спине;

- ощущение скованности в позвоночнике;

- перекос таза;

- повышенная утомляемость.

Основное клиническое проявление нарушений осанки — это деформация позвоночника. Если искривление незначительное, то пациент может не замечать симптомов. При сильной деформации позвоночника появляется боль и неврологические расстройства, в том числе синдром перемежающейся хромоты. При этом синдроме пациент вынужден останавливаться при ходьбе из-за боли в пояснице. Перемежающаяся хромота может быть обусловлена стенозом (сужением) позвоночного канала.

Различают следующие виды стеноза:

- центральный — сдавление происходит по центру спинномозгового канала;

- латеральный — сдавление сбоку;

- фораминальный — сдавление в межпозвонковом отверстии.

При центральном стенозе преобладает симптоматика перемежающейся хромоты. При латеральном и фораминальном наблюдаются симптомы патологии корешков (радикулопатии): боль, нарушение чувствительности, снижение мышечной силы [6] .

Патогенез нарушений осанки

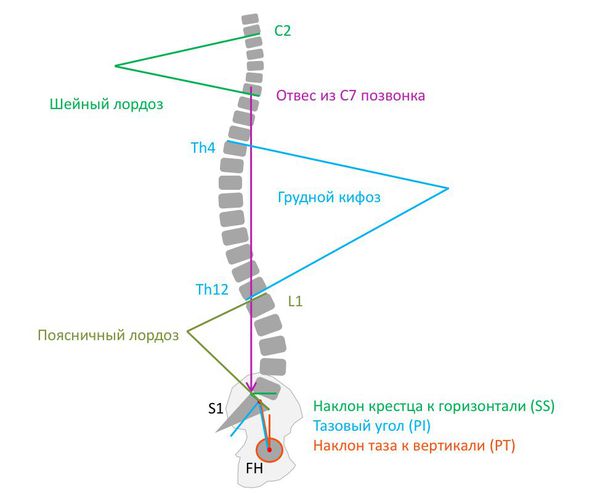

Нормальная осанка (сагиттальный баланс позвоночника) — это правильный баланс физиологических изгибов. При этом линия, проведённая через центр С7 позвонка и центр межпозвонкового диска L5 — S1 , параллельна линии отвеса.

Большинство болезней позвоночника развивается из-за малоподвижного образа жизни — гиподинамии. На фоне постоянного технического прогресса люди стали меньше двигаться. Например, у офисных сотрудников работают в основном мозг, руки, плечи, а всё остальное находится в относительном покое.

Со временем из-за гиподинамии снижается мышечный тонус, нарушается микроциркуляция и метаболизм в тканях межпозвонковых дисков. Диски теряют свои упруго-эластичные свойства, истончаются, растрескиваются и проседают: к старости человек становится на 2-5 см ниже. Эти изменения влияют на осанку.

При кифотических деформациях позвоночника линия сагиттального баланса смещается кпереди. При ротационных смещениях позвонков постепенно формируются трёхплоскостные деформации, что приводит к стенозу позвоночного канала с компрессией (сдавлением) спинного мозга и корешков [14] .

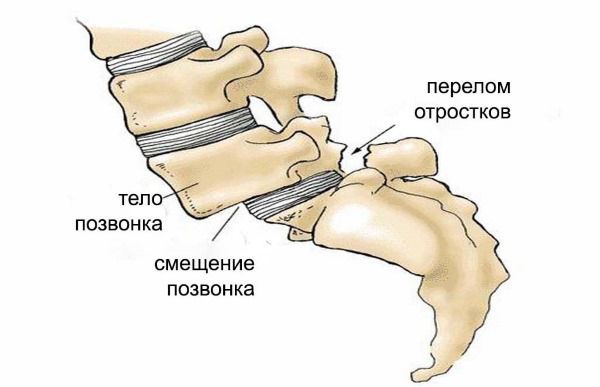

Если нарушение фронтального и сагиттального баланса прогрессирует, может развиваться спондилолистез, при котором позвонки смещаются (соскальзывают). Спондилолистез выявляется у большинства пациентов со сколиотической деформацией.

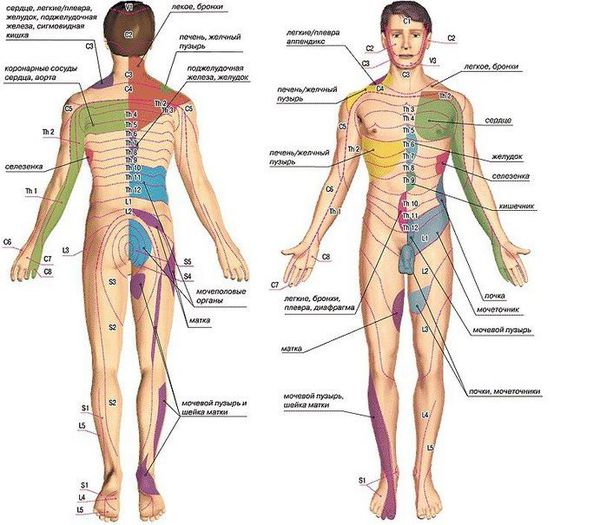

Прогрессирование деформации позвоночника негативно влияет на работу внутренних органов и систем человека: сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и др. Как следствие, прогрессирует дисфункция всех органов и тканей: нарушается дыхание, иннервация внутренних органов грудной и брюшной полости, кислотно-щелочное равновесие и окислительно-восстановительные процессы [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Классификация и стадии развития нарушений осанки

Наиболее понятной считается классификация, предложенная советским анатомом Л. П. Николаевым [5] . В ней выделены два типа нарушения осанки: в сагиттальной плоскости (вид сбоку) и во фронтальной плоскости (вид сзади или спереди).

В сагиттальной плоскости:

1. Физиологические изгибы позвоночника увеличены:

- Сутулость — изгиб грудного отдела позвоночника увеличен, а изгиб шейного и поясничного отделов уменьшен. При сутулости у человека дугообразная спина, голова и плечи наклонены вперёд, живот выпячен, лопатки отстоят от позвоночника.

- Круглая спина — более выраженный вариант сутулости.

- Кругловогнутая спина — увеличены изгибы грудного и поясничного отделов позвоночника. В области грудного изгиба изменения почти такие же, как при круглой спине, а в поясничной области кривизна позвоночника резко увеличена, живот выпячен вперёд. При этих видах нарушения осанки грудь западает, плечи, шея и голова наклонены вперёд, ягодицы уплотнены, лопатки крыловидно выпячены.

2. Физиологические изгибы позвоночника уменьшены:

- Плоская спина — естественные изгибы сглажены. При этом наклон таза уменьшен, грудная клетка и нижняя часть живота выступают вперёд, лопатки крыловидной формы.

- Плосковогнутая спина — уменьшение изгиба в грудном отделе позвоночника при нормальном или несколько увеличенном изгибе поясничного отдела. Такое нарушение характеризуется узкой грудной клеткой и ослабленными мышцами живота.

Во фронтальной плоскости:

- Сколиотическая осанка — незначительные отклонения позвоночника в сторону от срединной оси. Отличительные признаки: несимметричное положение плеч, лопаток и молочных желёз, перекос таза, слабое развитие мышц туловища, наклонённый вперёд плечевой пояс, разная длина ног. Чётко отмечается неравномерность треугольников талии (пространства между боковой поверхностью тела и внутренней поверхностью свободно опущенной вниз руки). Сколиотическая осанка может быть правосторонней или левосторонней.

В классификации ASD–SRS–Schwab выделяют фронтальную и сагиттальную деформацию. Чтобы оценить степень этой деформации, нужно сопоставить её выраженность со степенью болевого синдрома и ограничением физической активности [14] . В классификации учтены деформации более 30°.

В зависимости от локализации угла сколиоза выделены следующие типы фронтальной дуги:

- тип T — грудная деформация > 30° с вершиной на уровне Th9 позвонка или выше;

- тип L — груднопоясничная или поясничная деформация > 30° с вершиной на уровне Th10 позвонка или ниже;

- тип D — двойная дуга: грудная и поясничная деформация > 30°;

- тип N — норма, сколиотические дуги [15][18] .

Осложнения нарушений осанки

Осложнения при нарушении осанки обусловлены прогрессированием деформации позвоночного столба. Со временем развиваются его деструктивные патологические изменения, которые приводят к стенозу позвоночного канала и развитию соответствующей неврологической клинической симптоматики. Например, проседание межпозвонковых дисков сдавливает нервные корешки, однако боль возникает не в самом позвонке, а в органе, который иннервируется данным сегментом. Чем больше смещение позвонка, тем сильнее клинические проявления: сдавление нервов у основания головы и в верхней части шеи может вызвать сильные головные боли, сдавление корешков грудного отдела — боли в области сердца, расстройства пищеварения и т. д.

При прогрессировании заболевания нарушается сердечный ритм, изменяется частота дыхания, появляется одышка при физической нагрузке, возникает расстройство пищеварения и работы кишечника. Могут появиться боли в поясничном отделе позвоночника, синдром перемежающейся хромоты и неврологическая симптоматика в виде дистальных парестезий (нарушений чувствительности кистей и стоп) [16] . По данным литературы, деформация грудного отдела позвоночника более 60° влияет на работу лёгких, а деформация более 90° — на развитие сердечной недостаточности [31] .

Диагностика нарушений осанки

Сбор анамнеза и осмотр

Диагностика нарушений осанки начинается со сбора анамнеза. При этом доктор спрашивает пациента о предшествующих травмах и падениях, о сопутствующих или перенесённых заболеваниях, при которых могла развиться деформация позвоночного столба.

В ходе клинического осмотра врач-ортопед (вертебролог) определяет, нарушен ли баланс позвоночника, если да, то как сильно. Также врач осматривает пациента на наличие плоскостопия или деформации стоп, которые влияют на осанку.

Диагностически значимыми являются зоны Захарьина — Геда. Это участки кожи, на которых при заболеваниях внутренних органов, в том числе связанных с деформацией позвоночника, часто появляются отражённые боли. Также на этих участках может повышаться температура кожи и чувствительность, иногда появляется покраснение [13] .

Инструментальная диагностика

Обязательным методом диагностики патологий позвоночника является рентгенография. Дополнительно могут выполняться компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) и ультразвуковое исследование (УЗИ).

Диагностическую ценность при нарушении осанки имеет рентгенографическое исследование с функциональными пробами. Рентгенография помогает определить, в каком отделе позвоночника есть деформация и насколько она выражена. Также на рентгенограмме видно ротацию позвонков (поворот вокруг своей оси), их смещение вбок, вперёд или назад и степень смещения [17] . Боковая проекция позволяет определить грудной и крестцовый кифоз, шейный и поясничный лордоз, а также оценить сагиттальный баланс позвоночника.

С помощью КТ можно получить объёмное пространственное изображение костных структур позвоночника (мультиспиральная томограмма) и оценить степень деформации тел позвонков.

При изучении МРТ снимков возможно:

- оценить состояние межпозвонковых дисков и степень их дегенерации;

- выявить протрузии — выпячивания диска без разрыва фиброзного кольца;

- выявить гемангиомы тел позвонков — доброкачественные сосудистые опухоли;

- оценить степень выраженности стеноза позвоночного канала и состояние межпозвонковых отверстий и т. д.

УЗИ на практике почти не используют для диагностики деформации позвоночника, так как оно менее информативно, чем рентгенография, КТ и МРТ. Однако метод применяется в пренатальной диагностике. Скрининговое УЗИ высокого разрешения позволяет выявить у плода экструзии межпозвонкового диска, патологию межпозвонкового сустава, сколиоз и др. [29] [30]

Такая инструментальная диагностика помогает решить, нужна ли пациенту операция и как её провести.

Во многих клиниках нарушение осанки определяют с помощью компьютерной оптической топографии (например, на аппарате DIERS) . Это бесконтактный метод обследования пациента. Сначала проектор выводит на спину пациента световые полосы, которые сопоставляются с естественными ориентирами тела человека. Затем видеокамера регистрирует результат, а компьютерная программа анализирует полученные параметры и создаёт трёхмерное изображение позвоночника.

Для выявления остеопороза выполняют денситометрию (рентгенологическое исследование, направленное на определение минеральной плотности костей) и проводят лабораторную диагностику.

Лечение нарушений осанки

Консервативное лечение

Если у пациента одна нога короче другой и из-за этого перекошен таз, возможна ортопедическая коррекция длины ног. При разнице меньше 1 см используются индивидуальные ортопедические стельки. Также стельки назначают при плоскостопии — их задача восстанавливать амортизационную функцию стопы, т. е. смягчать толчки при ходьбе, беге и прыжках.

Если разница длины ног больше 1 см, коррекцию проводят с помощью специальной ортопедической обуви или наклеек на подошву. Однако нужно учитывать, что пока недостаточно доказательств эффективности ортопедической коррекции длины ног [27] .

При выраженной кифотической деформации (чрезмерном грудном и крестцовом изгибе) врач подбирает внешний фиксатор — корректирующий ортез. На начальных этапах ортез помогает компенсировать слабость мышц спины.

Согласно рекомендациям Международного научного общества по ортопедическому и реабилитационному лечению сколио за (SOSORT), к консервативным методам лечения идиопатического сколиоза у детей и подростков относятся: физиотерапевтические упражнения, с пециальная стационарная реабилитация и фиксация корректирующим ортезом (корсетом) [28] .

Появляется всё больше доказательств самого высокого уровня, которые подтверждают, что регулярное выполнение лечебных упражнений помогает предотвратить прогрессирование идиопатического сколиоза у подростков [28] . Все упражнения подбираются врачом индивидуально.

Стационарная реабилитация предполагает, что пациент от трёх до шести недель находится в специализированном медицинском центре, где по несколько часов в день делает упражнения под наблюдением специалиста.

Корсет необходимо надевать на определённое время каждый день. Обычно его носят до зрелости. Основная цель использования корсета — остановить прогрессирование сколиоза.

При наличии болевого синдрома и воспалительного процесса врач может назначить :

- Парацетамол. Это препарат первого выбора, он применяется при слабой и умеренной боли.

- Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). У меньшают боль, улучшают самочувствие и ускоряют восстановление нормальной функции при острой боли в спине. НПВП — препараты второго выбора, их назначают при сильной боли или при неэффективности парацетамола. Могут применяться диклофенак , кетопрофен , нимесулид и др.

- Миорелаксанты (тизанидин , толперизон ) . Рекомендованы при мышечных спазмах. Также применяются, если не помогает терапия парацетамолом или НПВП. Назначаются короткими курсами — до 7 дней [23] .

При выраженном болевом синдроме возможно применение:

- Паравертебральных (околопозвоночных) блокад. Они выполняются при сильной боли и анталгическом сколиозе (дегенеративном заболевании позвоночника, которое приводит к его смещению).

- Фармакопунктуры — в ведения лекарственных препаратов в область периферического нерва.

- Инфузионной терапии (капельниц). Выполняется при отёке неврального корешка.

Также на этом этапе могут выполняться:

- Внутритканевая электростимуляция. Чтобы устранить боль, на патологически изменённые позвонки и суставы воздействуют электрическим током. Нужно учитывать, что пока нет качественных исследований, которые бы подтверждали эффективность метода.

- Электро-волновая терапия. Подразумевает фокусированное воздействие ударной волны на глубокие слои тканей [24][25] .

- Миофасциальный релиз и постизометрическая релаксация мышц. Это мягкие техники мануальной терапии, которые направлены на расслабление мышц и фасций [26] .

После купирования воспаления и боли переходят к следующему этапу, его цель:

- восстановить правильный баланс передней и задней мышечных групп;

- устранить функциональные блоки;

- восстановить связи позвоночника и суставов.

Для этого применяется медицинский массаж, мануальная терапия и лечебная физкультура. Иглорефлексотерапия на этом этапе помогает снять боль и улучшить кровоснабжение [32] .

При остеопорозе важно остановить прогрессирование грудного кифоза и предотвратить патологические переломы позвоночника. Для этого необходимо нарастить костную массу с помощью препаратов кальция и витамина D.

Дегенеративно-дистрофические заболевания, как правило, сопровождаются нарушением микроциркуляции и питания тканей. Чтобы восстановить эти процессы, иногда назначается озонотерапия, внутривенное лазерное облучение крови и различные схемы инфузионной терапии. Однако пока нет достоверных подтверждений, что эти методики помогают.

Хирургическое лечение

Если консервативные методы не работают, рассматривают оперативное лечение.

Показания к операции:

- прогрессирующая деформация и дисбаланс позвоночного столба;

- выраженная нестабильность или спондилолистез;

- некупируемый болевой синдром и неврологическая симптоматика;

- нарушение функции сердечно-сосудистой и дыхательной системы [19] .

Противопоказания к операции:

- декомпенсированные сопутствующие заболевания;

- критическое состояние пациента и т. д.

Прогноз. Профилактика

Если не лечить нарушение осанки, деформация позвоночника будет прогрессировать. Как правило, искривление грудного отдела усиливается на 1 ° в год, поясничного отдела — на 0,5 ° в год, грудопоясничного — на 0,25 ° в год.

Динамика прогрессирования патологических изменений зависит от угла сколиотической деформации:

- если угол искривления менее 30 ° , патология прогрессирует редко;

- если угол более 50 ° , наблюдается прогрессия в динамике, независимо от возраста пациента.

Ротационные смещения усугубляют деформацию [20] .

При своевременном лечении прогноз благоприятный. Если у пациента нет вторичных изменений позвоночного столба и лечение началось на раннем этапе заболевания, можно полностью восстановить правильную осанку.

После завершения клинического этапа лечения пациент должен наблюдаться у лечащего врача, который будет контролировать и корректировать лечебный амбулаторный период.

Для профилактики рецидивов и прогрессирования деформации проводятся контрольные осмотры, корректируется программа упражнений. Формирование, сохранение и восстановление правильной осанки — это постоянная совместная работа пациента и лечащего врача.

Источник