- Борьба городов с феодальными сеньорами и складывание городского самоуправления.

- Почему города стремились освободиться от власти сеньоров? Борьба городов с сеньорами

- Экономические предпосылки возникновения городов

- Предыстория конфликтов между сеньорами и горожанами

- Почему города стремились освободиться от власти сеньоров?

- Борьба городов с сеньорами

- Результаты борьбы

- Как происходил процесс освобождения городов из-под власти сеньоров в разных странах?

- Борьба городов с феодалами

- 1. Город под властью сеньора.

- 2. Борьба городов с сеньорами.

- 3. Чего добивались города.

- 4. Как жили горожане.

- 5. Городские богачи и бедняки.

Борьба городов с феодальными сеньорами и складывание городского самоуправления.

Средневековый город возникал на земле феодала и поэтому должен был ему подчиняться. Большинство горожан первоначально составляли крестьяне, издавна жившие на этом месте, бежавшие от своих прежних господ либо отпущенные ими на оброк.

Бывшие крестьяне приносили с собой в города обычаи и навыки общинного устройства, которые оказали заметное влияние на организацию городского управления. Со временем она, однако, все более принимала формы, соответствующие особенностям и потребностям городской жизни.

Стремление феодалов извлечь из города как можно больше доходов неизбежно привело к коммунальному движению (так принято называть борьбу между городами и сеньорами, происходившую повсюду в Западной Европе в X—XIII вв.). Сначала горожане боролись за освобождение от наиболее тяжелых форм феодального гнета, за сокращение поборов сеньора, за торговые привилегии. Затем встали и политические задачи: обретение городского самоуправления и прав. От исхода этой борьбы зависели степень независимости города по отношению к сеньору, его экономическое процветание и политический строй. Борьба городов велась отнюдь не против феодальной системы в целом, а против конкретных сеньоров, за то, чтобы обеспечить существование и развитие городов в рамках этого строя.

Иногда городам удавалось за деньги получить от феодала отдельные вольности и привилегии, зафиксированные в городских хартиях; в других случаях эти привилегии, особенно право самоуправления, достигались в результате длительной, иногда вооруженной, борьбы. В нее обычно вмешивались короли, императоры, крупные феодалы. Коммунальная борьба сливалась с другими конфликтами — в данной области, стране, международными — и была важной составной частью политической жизни средневековой Европы.

Коммунальные движения проходили в различных странах по-разному, в зависимости от условий исторического развития, и приводили к различным результатам. В Южной Франции горожане добились, в основном без кровопролития, независимости уже в IX—XII вв. Графы Тулузы, Марселя, Монпелье и других городов Южной Франции, как и Фландрии, являлись не только городскими сеньорами, но государями целых областей. Они были заинтересованы в процветании местных городов, раздавали им муниципальные вольности, не препятствовали относительной самостоятельности. Однако они не желали, чтобы коммуны становились слишком мощными, получали полную независимость. Так произошло, например, с Марселем, который в течение столетия был независимой аристократической республикой. Но в конце XIII в. после 8-месячной осады граф Прованса Карл Анжуйский взял город, поставил во главе его своего наместника, стал присваивать городские доходы, дозируя средства для поддержки выгодных ему городских ремесел и торговли.

Многие города Северной и Средней Италии — Венеция, Генуя, Сиена, Флоренция, Лукка, Равенна, Болонья и другие — в те же IX—XII века стали городами-государствами.

В Германии аналогичное коммунам положение заняли в XII — XIII вв. наиболее значительные из так называемых имперских городов. Формально они подчинялись императору, но на деле были независимыми городскими республиками (Любек, Нюрнберг, франкфурт-на-Майне и др.). Они управлялись городскими советами, имели право самостоятельно объявлять войну, заключать мир и союзы, чеканить монету и т. д.

Многие города Северной Франции (Амьен, Сен-Кантен, Нуайон, Бовэ, Суассон, Лан и др.) и Фландрии (Гент, Брюгге, Ипр, Лилль, Дуэ, Сент-Омер, Аррас и др.) в результате упорной, часто вооруженной борьбы со своими сеньорами стали самоуправляющими городами-коммунами. Они выбирали из своей среды совет, его главу — мэра и других должностных лиц, имели собственный суд и военное ополчение, свои финансы, сами устанавливали налоги. Города-коммуны освобождались от выполнения жителями барщины, несения оброка и других сеньориальных повинностей. Взамен этого они ежегодно уплачивали сеньору определенную, сравнительно невысокую денежную ренту, а в случае войны выставляли в помощь ему небольшой военный отряд. Города-коммуны нередко сами выступали как коллективный сеньор по отношению к крестьянам, жившим на окружавшей город территории.

Но так получалось не всегда. Более 200 лет длилась борьба за независимость северофранцузского города Лана. Его сеньор (с 1106 г.) епископ Годри, любитель войны и охоты, установил в городе особенно тяжкий сеньориальный режим, вплоть до убийства горожан. Жители Лана сумели купить у епископа хартию, предоставляющую им определенные права (фиксированный налог, уничтожение права «мертвой руки»), заплатив и королю за ее утверждение. Но епископ вскоре нашел хартию для себя невыгодной и, дав взятку королю, добился ее отмены. Горожане восстали, разграбили дворы аристократов и епископский дворец, а самого Годри, спрятавшегося в пустой бочке, убили. Король вооруженной рукой восстановил в Лане старый порядок, но в 1129 г. горожане подняли новое восстание. Долгие годы шла затем борьба за коммунальную хартию с переменным успехом: то в пользу города, то в пользу короля. Лишь в 1331 г. король с помощью многих местных феодалов одержал окончательную победу. Управлять городом стали его судьи и чиновники.

Вообще немало городов, даже весьма значительных и богатых, не могли добиться полного самоуправления. Это было почти общим правилом для городов на королевской земле в странах с относительно сильной центральной властью. Они пользовались, правда, рядом привилегий и вольностей, в том числе и правом избирать органы самоуправления. Однако эти учреждения обычно действовали под контролем чиновника короля или иного сеньора. Так было во многих городах Франции (Париж, Орлеан, Бурж, Лоррис, Нант, Шартр и др.) и Англии (Лондон, Линкольн, Оксфорд, Кембридж, Глостер и др.). Ограниченные муниципальные свободы городов были характерны для Скандинавских стран, многих городов Германии, Венгрии, и их вовсе не было в Византии.

Немало городов, особенно мелких, не обладавших необходимыми силами и денежными средствами для борьбы со своими сеньорами, оставалось целиком под властью сеньориальной администрации. Это, в частности, характерно для городов, принадлежавших духовным сеньорам, которые особенно тяжко угнетали своих горожан.

Права и вольности, получаемые средневековыми горожанами, во многом были сходны с иммунитетными привилегиями, носили феодальный характер. Сами города составляли замкнутые корпорации и превыше всего ставили местные городские интересы. Одним из важнейших результатов борьбы городов с их сеньорами в Западной Европе было то, что подавляющее большинство горожан добилось освобождения от личной зависимости. В средневековой Европе победило правило, согласно которому бежавший в город зависимый крестьянин, прожив там определенный срок (по обычной тогда формуле — «год и день»), также становился свободным. «Городской воздух делает свободным», — гласит средневековая пословица.

Источник

Почему города стремились освободиться от власти сеньоров? Борьба городов с сеньорами

Начиная с 11-го века в Европе стали происходить активные процессы урбанизации. Однако, как тогда было принято иронизировать, «нет земли без сеньора», и с самого момента своего образования средневековые города оказывались во власти феодалов, а их жители вынуждены были мириться с их произволом. Такое положение со временем стало тяготить население. Поэтому до нас дошло множество исторических документов, в которых описывается борьба городов с феодальными сеньорами. Итак, какие конфликты происходили в Средние века в Европе между горожанами и крупными землевладельцами, и чем они закончились?

Экономические предпосылки возникновения городов

В эпоху Раннего средневековья немногие из сохранившихся древнеримских городов были населены людьми, занимающимися сельским хозяйством, поэтому даже некогда благоустроенные площади и территории для общественного пользования распахивались и превращались в сельскохозяйственные угодья. Однако с конца 11-го века развитие технологий привело к формированию ремесел как новой отрасли, отдельной от сельского хозяйства. В то же время люди, имеющие одну и ту же специальность, стали селиться вместе, так как таким образом обеспечивалась более высокая производительность труда, а значит, и большая прибыль. В результате возникли первые ремесленные посады, которые можно считать предками современных индустриальных городов, а рядом сними стали строить свои дома и купцы. Ведь продукция мастеровых нуждалась в реализации, а вместе с появлением свободных денежных средств росли и их потребности в вещах, которые не производились на месте.

Предыстория конфликтов между сеньорами и горожанами

Как уже было сказано, возникновение большого числа городов в Средневековье было обусловлено прежде всего экономическими факторами. В частности, этому способствовало развитие производства и торговли. Вообще принято указывать следующие варианты возникновения городов: на месте бывших древнеримских поселений, вокруг замков и крепостей, вокруг монастырей. Кроме того, они нередко формировались на основе ремесленных посадов, представляющих собой хорошо организованные общины. Причем, вне зависимости от происхождения, во всех подобных населенных пунктах те, кто занимался сельским хозяйством, составляли меньшинство. Но любой город стоял на земле, а практически вся территория Западной, да и частично Восточной средневековой Европы принадлежала королям или феодалам. Поэтому все горожане оказывались под властью феодала. Причем на первых порах сам сеньор, как правило, старался всячески поощрять приток населения, рассматривая тех, кто жил на его земле, как источник постоянного дохода.

Почему города стремились освободиться от власти сеньоров?

Вместе с ростом благосостояния жителей городов, как правило, росли и притязания феодалов. Чаще всего это происходило после того, как жители «пускали корни» на новом месте и обзаводились недвижимостью, с которой они не захотели бы расстаться. Прежде всего это проявлялось в постоянном повышении налогов, которые начинали взыматься в буквальном смысле со всего. Кроме того, приказчики сеньоров нередко сами «проявляли инициативу», имея целью собственное обогащение. Также практиковались системы штрафов, которыми карали за мелкие провинности, и взимание пошлин за занятие тем или иным видом деятельности. Часто случалось и так, что сеньор просто отбирал у тех, кто находился от него в зависимости, то, что ему понравилось.

Таким образом, главной причиной, почему города стремились освободиться от власти сеньоров, стал произвол по отношению к горожанам. Кроме того, этому способствовало сознание того, что зависимость от феодала препятствует росту их благосостояния.

Борьба городов с сеньорами

Большинство жителей изначально являлись служилыми людьми сеньора и крестьянами, предки которых всегда жили в этих местах. Также феодалы благосклонно позволяли селиться в своих городах холопам, бежавшим от прежних господ, так как их доход напрямую зависел от числа горожан. При этом в руках сеньоров сосредоточивалась вся власть. Кроме того, благодаря бывшим крестьянам в городах стали складываться обычаи, свойственные общинному устройству, оказавшие в будущем большое влияние на формирование органов городского самоуправления.

Желание феодала извлечь как можно больше доходов привело к тому, что ремесленники и купцы стремились освободиться от власти сеньора, так как именно они постоянно становились основной мишенью поборов. Так возникло коммунальное движение, имеющее целью освобождение городов. На первых порах горожане боролись за сокращение поборов и торговые привилегии, но несколько позже они стали выдвигать и более серьезные требования политического характера. В частности, чаще всего речь шла о предоставлении городскому населению права на самоуправление. Таким образом, когда рассматривается история средних веков, борьба городов с феодальными сеньорами занимает в ней не последнее место. Особенностью коммунального движения являлся ее локальный характер, так как она велась против конкретной личности, но не затрагивала общественное устройство.

Результаты борьбы

Известны случаи, когда города получали определенные привилегии, выкупая их у сеньоров за деньги. Причем суммы в таком случае были столь большими, что превышали доход от пошлин и наложения штрафов на многие годы вперед. Но чаще всего город становился вольным, т. е. самоуправляемым, только в результате многолетней борьбы, зачастую вооруженной, в которую часто вмешивались императоры и короли, выступающие в роли верховных судей. Если же в результате войны между жителями и сеньором победа доставалась феодалу, то он безжалостно расправлялся с наиболее активными участниками коммунального движения и ужесточал поборы.

Как происходил процесс освобождения городов из-под власти сеньоров в разных странах?

В каждом из европейских феодальных государств коммунальное движение имело свои особенности. Дело в том, что и причины, почему города стремились освободиться от власти сеньоров, совпадая в целом, имели и определенные нюансы.

Так, на юге Франции процесс перехода к самоуправлению прошел гладко и без кровопролития. Что касается Италии, то там возникли города-республики или власть передавалась духовенству.

Теперь вы знаете, почему города стремились освободиться от власти сеньоров и как происходило формирование органов местного самоуправления в крупных населенных пунктах Средневековой Европы.

Источник

Борьба городов с феодалами

1. Город под властью сеньора.

В средние века в Западной Европе говорили: «Нет земли без сеньора».

1 Слово «сеньор» здесь означает «господин».

Поэтому, где бы ни возникал город, он имел своего господина, под властью которого находилось городское население. Горожане платили сеньору оброк изделиями ремесла. Приказчики феодала судили горожан, взимали с них штрафы и другие платежи.

По мере того как города росли и богатели, феодалы старались получать от них всё больше доходов. Сеньор обременял горожан новыми денежными поборами. Нередко он во главе вооружённой свиты нападал на город и силой забирал в лавках торговцев и в мастерских ремесленников всё, что ему нравилось.

Притеснения и грабежи феодалов мешали развитию ремесла и торговли в городах.

2. Борьба городов с сеньорами.

Горожане стремились освободиться от власти феодалов. Жители города давали друг другу клятву стойко бороться против сеньора. Чаете между феодалами и горожанами происходили войны, длившиеся десятки лет.

Средневековый город

Летописец подробно описал события, происходившие в городе Лапе на северо-востоке Франции.

1 Летопись — запись исторических событий по годам (от русского слова «лето» — год); летописец — человек, составляющий летопись.

Сеньором здесь был жадный и надменный епископ; его притеснениям не было конца. Горожане уговорили епископа отказаться от власти над городом, уплатив ему большую сумму денег. Но через три года сеньор, растратив полученные деньги, замыслил лишить город независимости. Летописец говорит, что это «привело сердца горожан в ярость и смятение». В Лане началось восстание. Вооружённые копьями и мечами, а то и просто камнями и палками, восставшие перебили стражу и ворвались во дворец епископа. Перепуганный сеньор спрятался в пустой винной бочке в подвале, но горожане нашли его и убили. На усмирение восстания в Лане двинули войска соседние феодалы. Они захватили город и учинили над жителями жестокую расправу. Но и после этого горожане Лана ещё долго и упорно боролись за свою свободу и в конце концов освободились от власти сеньора.

В XII-XIII веках во всей Западной Европе происходила борьба городов с феодалами. Многие города добились независимости путём кровопролитных войн и восстаний.

3. Чего добивались города.

Освободившись от власти сеньора, горожане создавали самоуправление, то есть брали в свои руки управление делами города. Против сеньора боролись все горожане, но управление захватили богачи: купцы, владельцы городских домов и земель. Богатые горожане заседали в городском совете, который распоряжался казной и войском, наблюдал за ремеслом и торговлей. Глава городского совета во Франции и Англии назывался мэром. Всю тяжесть налогов, собираемых в городскую казну, богачи старались переложить на плечи ремесленников.

Самым важным последствием борьбы городов с сеньорами было то, что горожане освободились от крепостной зависимости. Если крестьянину, убежавшему от своего господина, удалось прожить в городе год и один день, он становился свободным человеком. Недаром в средние века сложилась поговорка: «Городской воздух делает свободным».

После освобождения от власти феодалов города стали расти ещё быстрее. Сюда приходили всё новые беглецы из деревни; своим трудом они множили богатства городов.

4. Как жили горожане.

Сравнительно с нашим временем население средневекового города было немногочисленным. Обычно оно не превышало 5-6 тысяч человек. Лишь немногие города Западной Европы, такие, как Лондон в Англии и Париж во Франции, насчитывали несколько десятков тысяч жителей.

Хотя главными занятиями горожан были ремесло и торговля, жители города ещё долго не порывали с сельским хозяйством.

Перед городскими стенами простирались возделанные поля, сады и огороды, на пастбищах бродили стада.

Горожанам было тесно на небольшом пространстве, зажатом кольцами стен. Поэтому дома строили в два-три этажа, улицы были узкие, как щели. Долгое время в городах Запацой Европы не было мостовых и уличного освещения. Помои выливали из окон прямо на улицу. В дождливое время в городах стояли такие лужи, что в них можно было утонуть. Из-за тесноты и грязи часто распространялись заразные болезни, от которых умирало много людей.

Единственным просторным местом в городе была рыночная площадь. Возле неё находилась главная городская церковь — собор; это было самое высокое и красивое здание в городе. На площади горожане сооружали ратушу — здание городского совета; оно было увенчано высокой башней с единственными в городе часами.

Почти все дома в городе были деревянные. Поэтому вo время частых пожаров выгорали целые кварталы.

5. Городские богачи и бедняки.

Над убогими хижинами бедняков высились каменные дома богачей, украшенные зубцами и беляки башенками. Богатые горожане выделялись и своей дорогой одеждой; их жёны щеголяли драгоценными украшениями, которые запрещалось носить простым горожанкам.

В городах росло числом бедняков. Они выполняли самую грязную и тяжёлую работу у богатых купцов и мастеров: мыли и чесали шерсть, переносили тяжести, грузили товары. Бедняки были сыты лишь в те дни, когда находили работу. Из-за частых эпидемий и войн в городах скоплялось много искалеченных и немощных людей, которые нищенствовали и воровали. В неурожайные годы города наполнялись массой голодающих. Городские власти приказывали выгонять их из города палками.

Чернорабочие, нищие, а также подмастерья составляли городскую бедноту.

Бедняки вели постоянную борьбу против богатых горожан, которые их угнетали и притесняли. Во время крестьянских восстаний городская беднота поддерживала крестьян, была их союзником в борьбе с феодалами.

Средневековый город

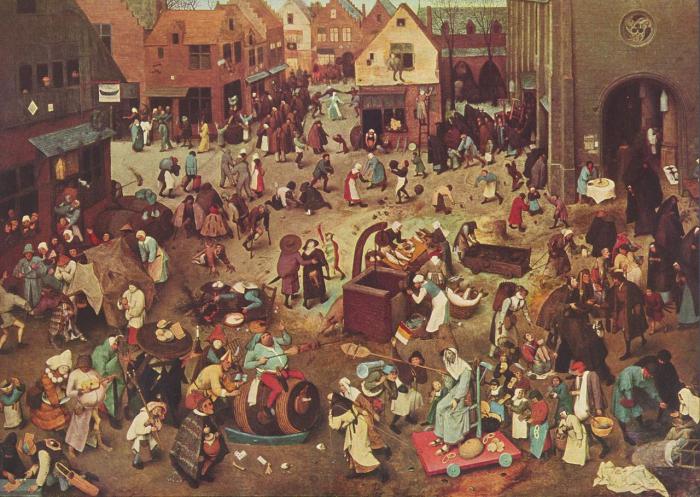

На центральной площади небольшого немецкого городка появилось праздничное шествие цеха башмачников. От процессии отделилось несколько человек; они кинулись избивать сельского ремесленника, который выставил на продажу сделанные им башмаки. Ссора вызвала переполох среди торговцев и крестьян, собравшихся на рынке. Здесь же нищие-калеки, которые пришли на рынок в надежде чем-либо поживиться. С презрением и опаской посматривают на ремесленников богатые горожане. На площади высится ратуша, на боковой стене здания балкон, с которого оглашались решения городского совета. Позади ратуши виднеется собор с двумя колокольнями.

Источник