Траншейные и папильонажные способы разработки грунта

Земснаряды по способу работы подразделяются на два типа:

- движущиеся вдоль участка

- движущиеся поперек участка

Первый способ называется траншейным. Чаще всего в эту категорию попадают земснаряды землесосного типа. Второй – папильонажным, и к этому подвиду относятся многочерпаковые машины или устройства с разрыхлителем.

Особенности траншейного метода

Судно перемещается вдоль участка, создавая траншеи по мере забора грунта. Закончив одну траншею, земснаряд возвращается обратно на исходную позицию и приступает к разработке второй траншеи, примыкающей к первой. В результате вся прорезь становится покрыта продольными траншеями.

Как во время рабочего, так и во время холостого хода, земснаряд двигается при помощи якорей и тросов (заднего и авантового). Когда нужно удержать судно или переместить его между траншеями, в ход также идут якоря и папильонажные тросы. Важно следить за тем, чтобы лебедки ходили плавно и без рывков, а механизм забора грунта всегда находился на одной и той же глубине. Только так процесс грунтозабора будет равномерным.

Траншейный метод считается самым популярным и часто применяется для очистки рек и каналов или их углубления. Во время работы предпочтительно держаться движения вдоль течения. Кроме того, должны соблюдаться глубина и ширина прорези – так, чтобы свободно перемещался не только земснаряд, но и обслуживающие его суда.

Оснащение земснаряда зависит от грунта в конкретной местности. Если он рыхлый и сыпучий, применяются обычные землесосные снаряды, но если грунт имеет повышенную сложность, то необходимо использование штанговых и грейферных снарядов.

Особенности папильонажного метода

Папильонажный способ подразумевает движение земснаряда поперек прорези с образованием так называемых папильонажных лент. Ширина каждой лента составляет от 1,5 до 2 метров.

Название метода произошло от применения конструкции из папильонажных лебедок, благодаря которым снаряд движется влево или вправо по обрабатываемому пространству. Наиболее эффективным и надежным считается перемещение земснаряда с применением тросов и 6 якорей.

Папильонирование подразделяется на четыре вида:

- веерное, когда двигается только нос снаряда, корма стоит на месте;

- параллельное, применяемое в закрытых акваториях при сыпучем грунте;

- крестовое (используется редко), когда в узкой прорези нужно работать габаритным земснарядом. В процессе корма и нос образуют вращение, передвигаясь в противоположных направлениях;

- багермейстерское папильонирование сочетает два предыдущих способа и эффективно для добывания грунта в широких прорезях.

Определившись с подходящим способом разработки грунта, можно подыскивать соответствующую технику. Наиболее быстрый способ приступить к работе – аренда земснаряда. Это выгоднее, чем круглый год обслуживать целый парк техники.

Новости

Финальный этап становления космодрома «Восточный»

После распада СССР возникла острая необходимость в строительстве собственной ста.

Водное бедствие на Алтае

Причиной катастрофы в Курьинском районе стала возможность затопления большой пло.

Услуги

Наладка земснаряда обычно производится после монтажа агрегата на месте работы.

Ежедневное техническое обслуживание земснарядов

Для высокой производительности земснаряда необходима его правильная техническая .

Источник

При траншейном способе расчистки

Скачать умную клавиатуру Очень рекомендуем скачать умную клавиатуру с автоисправлением от Яндекса на свой телефон

С этой клавиатурой вы сможете в 3 раза быстрее вводить текст в поле поиска

Поделится с коллегами:

При траншейном способе расчистки на каком расстоянии друг от друга делаются ниши? СДО.

Ответ на вопрос находится ниже.

| Ваша справедливая оценка ответа на этот вопрос | ||||

|---|---|---|---|---|

| При траншейном способе расчистки на каком расстоянии друг от друга делаются ниши? СДО |

|---|

| ► 30-40 м |

| ► 20-25 м |

| ► 15-20 м |

| ► 10-20 м |

ДЛЯ ПРОСМОТРА ОТВЕТА НЕОБХОДИМО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ ИЛИ ВОЙТИ НА САЙТ ПОВТОРНО !

Если вдруг найдете неправильный ответ — напишите об этом в комментариях, обязательно исправим!

Наш онлайн-проект «ПроКонспект» является Вашим индивидуальным интернет-помощником.

По оформлению сайта, рекламе и багам обращайтесь к администратору в группе ВКонтакте

Администрация сайта ПроКонспект.рф

Метрика.Яндекс

Все права защищены.

Источник

Траншейный способ

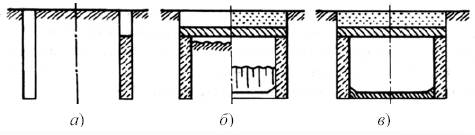

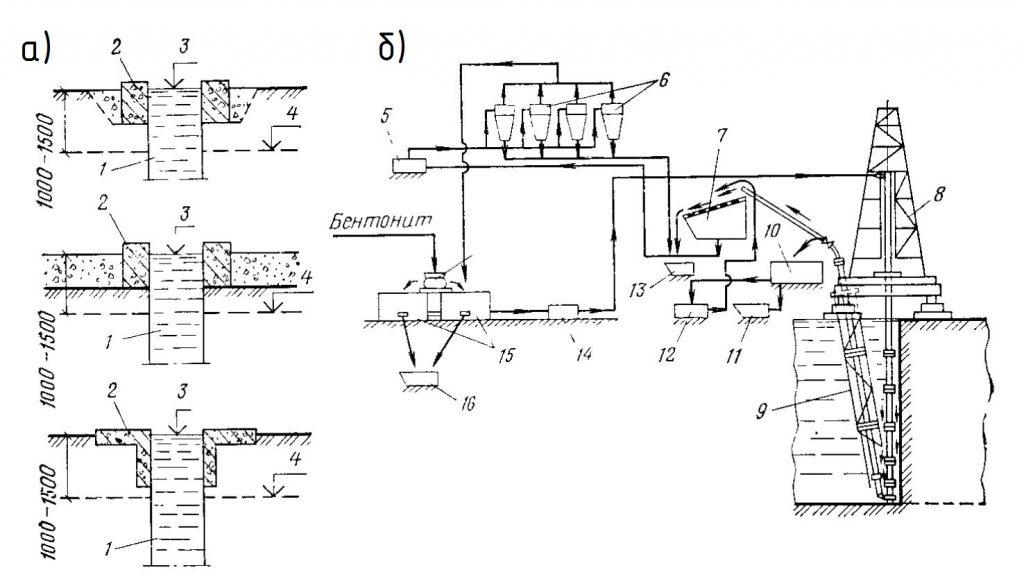

Траншейным (рис. 6) называют способ работ, при котором сначала в узких траншеях возводят стены подземного объекта (тоннеля, камеры), а затем вскрывают поверхность земли на всю ширину (иногда на всей площади) подземного объекта, устраивают перекрытие и производят обратную засыпку котлована. Под защитой перекрытия затем разрабатывают породу в центральной части и возводят бетонную подушку.

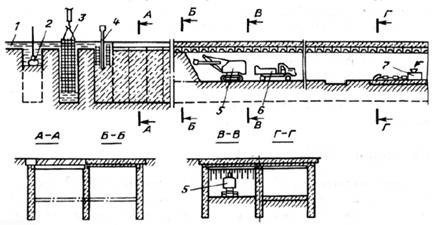

Траншейный способ применяют в условиях плотной городской застройки под узкими улицами для быстрейшего восстановления движения городского транспорта. Основными технологическими операциями при траншейном способе производства работ являются прокладка траншей, монтаж основных несущих элементов и разработка грунта внутри подземного сооружения (рис. 7).

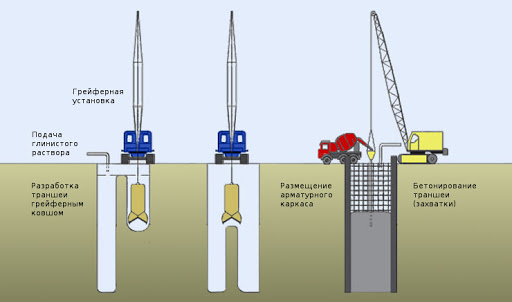

Прокладку траншей и монтаж основных несущих элементов подземного сооружения в последние годы осуществляют способом «стена в грунте».

Этот способ предусматривает разработку грунта в траншеях шириной 0,5-1 м под защитой г линистого раствора, который выполняет роль временной крепи, образуя на поверхности стен траншей тонкую (0,5-30 мм) и достаточно плотную и прочную пленку. Наличие глинистой пленки предотвращает избыточную фильтрацию раствора в грунтовый массив и удерживает от обрушения вертикальный откос траншей. Глинистая пленка является также своеобразным экраном, обеспечивающим передачу на грунт статического и динамического давлений глинистого раствора.

Рис. 6. Последовательность работ при траншейном способе:

а – возведение стен; б – устройство покрытия; в – готовое подземное сооружение

Рис. 7. Схема строительства тоннеля траншейным способом:

1 – пионерная траншея; 2 – грейфер; 3 – армокаркас; 4 – бетонолитная труба;

5 – экскаватор; 6 – автосамосвал; 7 – бетононасос

Удельный вес глинистого раствора подбирают из расчета, чтобы его давление превышало активное давление грунта и воды. Обычно удельный вес глинистого раствора изменяется от 10,5 до 12 кН/м 3 .

После разработки траншеи в нее опускают арматурные каркасы и через бетонолитные трубы укладывают бетонную смесь, вытесняя глинистый раствор. В отдельных случаях монтаж несущих конструкций подземного сооружения выполняют из сборных элементов. Наряду со сплошными траншейными стенами применяют стены из взаимно пересекающихся или касающихся бетонных или железобетонных буронабивных свай.

После устройства траншейных стен вскрывают поверхность между стенами до требуемой отметки и устраивают перекрытие (см. рис. 7). Готовое перекрытие покрывают гидроизоляцией и засыпают грунтом с последующей его планировкой. После этого приступают к разработке грунта.

Разработка грунта внутри сооружения может быть различной в зависимости от вида и размеров подземного сооружения. При строительстве протяженных сооружений (пешеходные, автотранспортные тоннели) разработку грунта (см. рис. 7) осуществляют в один прием со стороны портальных участков с помощью малогабаритных экскаваторов, бульдозеров, породопогрузочных машин. Транспортируют породу в автосамосвалах, реже в вагонетках или конвейерах.

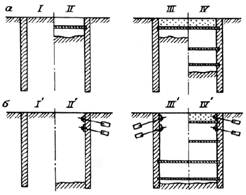

При строительстве многоярусных сооружений (типа подземных гаражей) разработку грунта ведут слоями в направлении сверху вниз. На поверхность земли породу можно выдавать бадьями с помощью крана через отверстия, оставленные в перекрытии, или же автосамосвалами, перемещающимися по специально устроенным пандусным съездам. Конструкции междуярусных перекрытий возводят по двум технологическим схемам: сверху-вниз (рис. 8, а) и снизу-вверх (рис. 8, б).

Рис. 8. Последовательность работ при строительстве

многоярусных подземных сооружений:

I – возведение несущих стен в траншеях; II – вскрытие котлована и возведение верхнего перекрытия;

III – обратная засыпка и восстановление поверхности; IV – разработка грунта и возведение многоярусных перекрытий; I’ – возведение несущих стен в траншеях; II’ – разработка грунта на проектную глубину котлована и закрепление стен; III’– возведение междуярусных перекрытий; IV’ – засыпка котлована

По первой схеме грунт вынимают на высоту яруса подземного сооружения и сразу же возводят междуярусное перекрытие, после этого цикл повторяют до тех пор, пока не будут возведены все ярусы. Преимущество такой схемы заключается в том, что междуярусные перекрытия выполняют роль распорок, обеспечивающих устойчивость траншейных стен. Недостатком ее является усложнение работ по разработке грунта.

По второй схеме одновременно с разработкой грунта осуществляют крепление траншейных стен с помощью расстрелов или анкеров. После разработки грунта на проектную глубину приступают к возведению междуярусных перекрытий в направлении снизу-вверх. При этом демонтируют пояса и расстрелы. Преимуществом такой схемы является простота работ по разработке грунта, возможность применения высокопроизводительных землеройных машин, а основным недостатком — необходимость дополнительного раскрепления траншейных стен.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Как ведутся работы при траншейном способе монтажа фундамента “стена в грунте”

Работы при траншейном («стена в грунте») способе ведут одновременно на нескольких участках, размеры и расположение которых определяются главным образом характером застройки и условиями пропуска наземного транспорта. По окончании всех подготовительных работ приступают к разработке траншей шириной некоторых случаях траншеи разрабатывают крупными захватками длиной 25—30 м. При этом часть грунта разрабатывают буровыми станками, а часть — грейферными снарядами. В пределах каждой захватки траншею разделяют на панели, длина которых равна двум диаметрам скважин и двум целикам-перемычкам. Возможна также непрерывная разработка траншей на всю длину подземного сооружения. Независимо от технологии разработки траншей стены бетонируют отдельными участками, разделенными специальными ограничительными элементами. Разбивку на отдельные участки выполняют таким образом, чтобы уменьшить число вертикальных швов, что способствует повышению водонепроницаемости конструкции стен.

При разработке траншей сначала устраивают по периметру сооружения пионерные траншеи шириной около 1 и глубиной до 1,5м, закрепляя их стенки бетонными или железобетонными плитами, соединенными одна с другой замоноличиванием стыков со сваркой выпусков арматуры (рис. 1, а).

1 — траншея; 2 — ограждение; 3- уровень раствора; 4- уровень грунтовых вод; 5, 12, 14- насосы; 6- гидроциклон; 7-вибросито; 8- гидромеханизированный траншеекопатель; 9-эрлифт; 10-промежуточная емкость для шлама; 11, 13, 16- шламосборники; 15- емкость для глинистого раствора; 17- глино мешалка

Часто для закрепления стен пионерных траншей используют железобетонные блоки уголкового профиля высотой 0,6—1,5 м, которые могут входить в состав конструкции стен подземного сооружения. Плиты или блоки являются направляющими для рабочего органа землеройного агрегата и предотвращают инфильтрацию глинистого раствора в верхние, более рыхлые слои грунта.

При расположении горизонта грунтовых вод на небольшой глубине от поверхности земли устраивают форшахту из монолитного или сборного железобетона высотой 0,8—1 м, закрепляя ее стенки сплошной обвязкой толщиной 0,2—0,3 м. Ширина форшахты должна на 10—15 см превышать ширину траншеи. Устройство форшахты обеспечивает расположение уровня глинистого раствора на 1—1,5 м выше горизонта грунтовых вод. Независимо от видов применяемого землеройного оборудования по мере разработки грунта в траншею подают глинистый раствор, предотвращающий обрушение стен. Глинистый раствор приготовляют непосредственно на месте строительства или на заводе в механических глиномешалках, гидромониторных или турбинных смесителях, гидравлических мешалках эжекторного типа и др.

С заводов глинистый раствор доставляют обычно в автомобильных цистернах. Обеспечивая периодическое перемешивание глинистого раствора, его можно сохранять довольно длительное время. Готовый глинистый раствор перекачивают в специальные емкости растворонасосами С-317 или С-263 по трубопроводам диаметром 75—100 мм или по гибким шлангам. Из емкостей шламовыми насосами Ш-200 или грязевыми поршневыми насосами НГР-250/50, 9МГР, ИГР глинистый раствор перекачивают в разрабатываемую траншею.

Поскольку в процессе разработки траншеи часть раствора выносится и вычерпывается вместе с грунтом, подачу его осуществляют непрерывно, что позволяет поддерживать необходимый уровень раствора. Разработанный грунт, смешанный с глинистым раствором, подается в специальные отстойники, где происходят отделение глинистого раствора и его очистка. Очистку глинистого раствора производят специальными шламоотделителями или ситогидроциклонными установками. С целью регулирования консистенции глинистого раствора в него добавляют воду или бентонит, а иногда, чтобы нейтрализовать действие цементных частиц,— соду. Очищенный глинистый раствор подают в емкость, откуда его снова перекачивают в траншеи. Схема циркуляции и очистки глинистого раствора показана на Рис. 1,б.

После разработки очередного участка траншеи до проектной отметки проверяют размеры выработки, чистоту ее дна, а также свойства глинистого раствора. Вертикальность стен траншеи проверяют при помощи отвесов. Для этого замеряют величины отклонений стенки в верхней части от нити отвеса. В некоторых случаях загрязненный глинистый раствор заменяют очищенным.

Источник