При температуре наружного воздуха более 37 градусов единственным способом отдачи тепла является

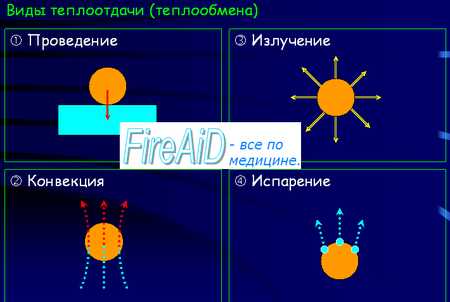

Существуют следующие пути отдачи тепла организмом в окружающую среду: излучение, теплопроведение, конвекция и испарение.

Излучение — это способ отдачи тепла в окружающую среду поверхностью тела человека в виде электромагнитных волн инфракрасного диапазона (а = 5—20 мкм). Количество тепла, рассеиваемого организмом в окружающую среду излучением, пропорционально площади поверхности излучения и разности средних значений температур кожи и окружающей среды. Площадь поверхности излучения — это суммарная площадь поверхности тех частей тела, которые соприкасаются с воздухом. При температуре окружающей среды 20 °С и относительной влажности воздуха 40—60 % организм взрослого человека рассеивает путем излучения около 40—50 % всего отдаваемого тепла. Теплоотдача путем излучения возрастает при понижении температуры окружающей среды и уменьшается при ее повышении. В условиях постоянной температуры окружающей среды излучение с поверхности тела возрастает при повышении температуры кожи и уменьшается при ее понижении. Если средние температуры поверхности кожи и окружающей среды выравниваются (разность температур становится равной нулю), отдача тепла излучением становится невозможной. Снизить теплоотдачу организма излучением можно за счет уменьшения площади поверхности излучения («сворачивания тела в клубок»). Если температура окружающей среды превышает среднюю температуру кожи, тело человека, поглощая инфракрасные лучи, излучаемые окружающими предметами, согревается.

Теплопроведение — способ отдачи тепла, имеющий место при контакте, соприкосновении тела человека с другими физическими телами. Количество тепла, отдаваемого организмом в окружающую среду этим способом, пропорционально разнице средних температур контактирующих тел, площади контактирующих поверхностей, времени теплового контакта и теплопроводности контактирующего тела. Сухой воздух, жировая ткань характеризуются низкой теплопроводностью и являются теплоизоляторами. Использование одежды из тканей, содержащих большое число маленьких неподвижных «пузырьков» воздуха между волокнами (например, шерстяные ткани), дает возможность организму человека уменьшить рассеяние тепла путем теплопроводности. Влажный, насыщенный водяными парами воздух, вода характеризуются высокой теплопроводностью. Поэтому пребывание человека в среде с высокой влажностью при низкой температуре сопровождается усилением теплопотерь организма. Влажная одежда также теряет свои теплоизолирующие свойства.

Конвекция — способ теплоотдачи организма, осуществляемый путем переноса тепла движущимися частицами воздуха (воды). Для рассеяния тепла конвекцией требуется обтекание поверхности тела потоком воздуха с более низкой температурой, чем температура кожи. При этом контактирующий с кожей слой воздуха нагревается, снижает свою плотность, поднимается и замещается более холодным и более плотным воздухом. В условиях, когда температура воздуха равна 20 °С, а относительная влажность — 40—60 %, тело взрослого человека рассеивает в окружающую среду путем теплопро-ведения и конвекции около 25—30 % тепла (базисная конвекция). При увеличении скорости движения воздушных потоков (ветер, вентиляция) значительно возрастает и интенсивность теплоотдачи (форсированная конвекция).

Отдача тепла организмом путем теплопроведения, конвекции и излучения, называемых вместе «сухой» теплоотдачей, становится неэффективной при выравнивании средних температур поверхности тела и окружающей среды.

Теплоотдача путем испарения — это способ рассеяния организмом тепла в окружающую среду за счет его затраты на испарение пота или влаги с поверхности кожи и влаги со слизистых оболочек дыхательных путей («влажная» теплоотдача). У человека постоянно осуществляется выделение пота потовыми железами кожи («ощутимая», или железистая, потеря воды), увлажняются слизистые оболочки дыхательных путей («неощутимая» потеря воды) (рис. 13.4). При этом «ощутимая» потеря воды организмом оказывает более существенное влияние на общее количество отдаваемого путем испарения тепла, чем «неощутимая».

При температуре внешней среды около 20 «С испарение влаги составляет около 36 г/ч. Поскольку на испарение 1 г воды у человека затрачивается 0,58 ккал тепловой энергии, нетрудно подсчитать, что путем испарения организм взрослого человека отдает в этих условиях в окружающую среду около 20 % всего рассеиваемого тепла. Повышение внешней температуры, выполнение физической работы, длительное пребывание в теплоизолирующей одежде усиливают потоотделение и оно может возрасти до 500— 2000 г/ч. Если внешняя температура превышает среднее значение температуры кожи, то организм не может отдавать во внешнюю среду тепло излучением, конвекцией и теплопроведением. Организм в этих условиях начинает поглощать тепло извне, и единственным способом рассеяния тепла становится усиление испарения влаги с поверхности тела. Такое испарение возможно до тех пор, пока влажность воздуха окружающей среды остается меньше 100 %. При интенсивном потоотделении, высокой влажности и малой скорости движения воздуха, когда капли пота, не успевая испариться, сливаются и стекают с поверхности тела, теплоотдача путем испарения становится менее эффективной.

Источник

Лекция №42. Обмен энергии. Терморегуляция

Для жизнедеятельности организма необходима энергия. Она существует в нем в 4 основных формах:

Центральное место занимает химическая энергия, заключенная в молекулах АТФ.

Обмен энергии — совокупность процессов превращения различных видов энергии между собой, а также накопление и использование макроэргических соединений — биологически активные соединения, обладающие непрочной химической связью, при разрыве которой выделяется большое количество энергии. Она расходуется на процессы синтеза клеток, осуществление физиологических функций, внешнюю работу. Пополнение запасов энергии происходит за счет приема пищи. При окислении 1 г жира выделяется 9,3 ккал, 1 г белков и углеводов — 4,1 ккал.

Килокалория — количество тепла (энергии), необходимое для нагревания температуры 1 кг воды на 1°С. В конечном итоге все виды энергии выделяются в виде тепла в окружающую среду.

Соотношение количества энергии, поступающей с пищей и количества энергии, расходуемой организмом — энергетический баланс. Он может быть положительным, отрицательным и равновесным. Обмен веществ складывается из основного обмена и рабочей прибавки.

Основной обмен — минимальный уровень обмена веществ и энергетических затрат бодрствующего организма в состоянии покоя натощак при температуре 18-20°С. Он обеспечивает протекание только физиологических процессов в организме. Рабочая прибавка — увеличение объема энергетических затрат при мышечной работе. Основной обмен максимальный у детей, снижается у пожилых людей. У мужчин основной обмен выше, чем у женщин.

При заболеваниях щитовидной железы и лихорадке основной обмен увеличивается на 150 %. При гипофункции гипофиза, щитовидной железы и половых желез он уменьшается, что способствует накоплению жира. После приема пищи интенсивность обмена веществ и энергетических затрат организма увеличивается. Это влияние пищи на обмен веществ — специфическое динамическое влияние пищи на организм.

При белковой пищи обмен увеличивается на 30%, жировой и углеводной — на 15%. Суточный расход энергии для людей умственного труда — 3000 ккал.

Температура тела человека поддерживается постоянно на определенном уровне. Это постоянство температуры — изотермия — важнейшая биологическая константа. Постоянство температуры у человека поддерживается из-за высокой скорости реакций и интенсивности всех процессов жизнедеятельности. В организме условно различают 2 термические зоны:

1. внутренняя зона – «ядро»

2. наружная зона – «оболочка»

«Ядро» – это органы грудной и брюшной полостей, мозг, органы таза. Они характеризуются относительно высокой температурой (37-38,5°С). «Оболочка» — кожа, скелетная мускулатура, костная система. Эти органы имеют температуру ниже (25-34°С) и поддерживают изотермию ядра. Температура внутренних органов зависит от обменных процессов в них. Самый горячий орган — печень (38-38,5°С). Температуру обычно измеряют в подмышечной впадине, полости рта, прямой кишке. В норме температура в подмышечной области — 36-37°С, в прямой кишке у взрослого — 37,2-37,6°С. Наибольший подъем температуры наблюдается в 16-18 часов, падение с 3-4 часов утра. Способность организма поддерживать изотермию обеспечивается за счет взаимосвязанных процессов теплообразования и теплоотдачи. Процесс образования тепла в организме — химическая терморегуляция, отдачи тепла — физическая терморегуляция. Химическая терморегуляция имеет значение при понижении температуры окружающей среды.

Образование тепла происходит в результате окислительных экзотермических реакций в тканях и органах. Главную роль в термопродукции у человека играют мышцы и печень.

Пути повышения теплопродукции при действии холода:

1. произвольная мышечная деятельность (небольшая двигательная активность увеличивает теплообразование на 50-80%, а тяжелая мышечная работа – на 400-500%, т.е. в 4-5 раз);

2. непроизвольные сокращения мышц (дрожь, увеличивает теплопродукцию в 3 — 4 раза);

3. рефлекторное повышение интенсивности обмена веществ в мышечной ткани без ее сокращения;

4. интенсификация повышения температуры в печени и почках.

При повышении температуры окружающей среды теплообразование падает вследствие рефлекторного снижения обменных процессов. При понижении температуры окружающей среды теплоотдача уменьшается, при повышении — увеличивается.

Теплоотдача осуществляется физиологическими процессами:

1. конвекция — движение и перемещение нагреваемого телом воздуха;

2. радиация – теплоизлучение (отдача тепла в виде лучистой энергии инфракрасных лучей);

3. теплопроведение — отдача тепла путем соприкасания предметов с поверхностью тела;

4. испарение воды с поверхности кожи и легких.

Главный путь теплоотдачи при 20°С – радиация (66% общей потери тепла организмом). При температуре наружного воздуха 35-37°С единственным способом отдачи тепла становится испарение воды с поверхности кожи и легких. Испарение воды зависит от относительной влажности воздуха. При увеличении влажности воздуха испарение затрудняется, поэтому в жаркие и влажные дни жара переносится тяжелее, чем в жаркие и сухие. В такую погоду часто возникают тепловые удары. При 40 — 41°С – бред (расстройство сознания), выше 43°С — смерть от свертывания белков крови. Конвекция и радиация тесно связаны с функцией сосудистой системы. При повышении температуры наружного воздуха до 35°С сосуды внутренних органов сужаются, а кожные расширяются, при этом теплоотдача увеличивается, и организм охлаждается. В условия понижения температуры окружающего воздуха до 18°С сосуды внутренних органов расширяются, а кожные сужаются, что приводит к накоплению тепла, т. к. теплоотдача уменьшается. При повышении температуры теплоотдача увеличивается, теплопродукция уменьшается и наоборот.

Регуляция процесса теплообмена, обмена веществ и энергии осуществляется 3 механизмами:

1. безусловно — рефлекторная регуляция — любые колебание температуры окружающей среды воспринимаются тепловыми и холодовыми рецепторами кожи; от них нервные импульсы идут по чувствительным путям через спинной мозг промежуточный и КБМ; основным центром терморегуляции является гипоталамус; передние его отделы контролируют теплоотдачу, задние — теплообразование — главный термостат организма; возбуждение из гипоталамуса проходит по двигательным волокнам к органам теплообразования — мышцы, печень или к органам теплоотдачи — сосуды и потовые железы;

2. условно — рефлекторная регуляция — опыт: лапу собаки несколько раз опускали в ледяную воду, что вызывало повышение теплообразования и уменьшение теплоотдачи; через некоторое время повторили опыт, но вместо холодной воды была теплая, результат при этом остался прежним;

3. гуморальная регуляция – тироксин (гормон щитовидной железы) повышает обмен веществ и теплообразование; при переохлаждении организма он в большом количестве поступает в кровь; адреналин усиливает окислительно-восстановительные процессы, что также приводит к увеличению теплопродукции.

Источник

Образование и отдача тепла Совокупность физиологических механизмов, осуществляющих регулирование .

Совокупность физиологических механизмов, осуществляющих регулирование температуры тела, называется физиологической системой терморегуляции.

Образование тепла в организме. Тепло в организме образуется в результате окисления пищевых веществ в процессе распада белков, жиров и углеводов. Энергия, которая до этого находилась в них в скрытом состоянии, освобождается, расходуется и в конечном счете отдается организмом в виде тепла.

Местом, где главным образом происходит образование тепла, являются мышцы. Этот процесс идет даже тогда, когда человек находится в полном покое. Незначительные мышечные движения уже способствуют большему образованию тепла, а при ходьбе количество его повышается на 60-80 %. При мышечной работе образование тепла увеличивается в 4-5 раз. Кроме скелетных мышц, теплообразование происходит в желудке, кишках, печени, почках и других органах.

Образование тепла в организме сопровождается его отдачей. Организм теряет столько тепла, сколько в нем образуется, в противном случае человек погиб бы в течение нескольких часов.

Эти сложные процессы регуляции образования и отдачи тепла организмом называются терморегуляцией и совершаются рядом приспособительных механизмов, к рассмотрению которых мы и перейдем.

Регуляция теплообразования и теплоотдачи. Температура тела остается постоянной благодаря тому, что в организме регулируется как образование, так и отдача тепла.

Тепло расходуется организмом разными путями. Основным путем теплоотдачи является потеря тепла проведением, т. е. нагреванием окружающего воздуха и излучением; кроме того, тепло расходуется с выдыхаемым воздухом, на испарение пота и т. д.

Следовательно, температура тела человека сохраняется постоянной благодаря тому, что регулируется, с одной стороны, интенсивность окислительных процессов, т. е. образования тепла, а с другой, — интенсивность и объем теплоотдачи. Эти два способа регуляции получили название химической и физической терморегуляции.

Под химической терморегуляцией понимают изменение интенсивности обмена веществ под воздействием окружающей среды. Существует определенная зависимость между температурой воздуха и обменом веществ в организме. Так, при понижении температуры воздуха образование тепла в организме усиливается.

Наибольшая часть тепла образуется в мышцах. На холоде происходит дрожание мышц. При понижении температуры окружающей среды раздражаются кожные рецепторы, воспринимающие температурные раздражения: в них возникает возбуждение, которое идет в ЦНС и оттуда к мышцам, вызывая их сокращения. Таким образом, дрожь и озноб, которые мы испытываем в холодное время года или в холодном помещении, являются рефлекторными актами, способствующими усилению обмена веществ, а следовательно, увеличению образования тепла. Усиление обмена веществ происходит под влиянием холода, даже когда отсутствуют мышечные движения.

Значительное количество тепла образуется и в органах брюшной полости — в печени и почках. Это можно проследить, если измерять температуру крови, притекающей к печени и оттекающей от нее. Оказывается, что температура оттекающей крови выше температуры притекающей. Следовательно, кровь нагрелась при протекании через печень.

При повышении температуры воздуха теплообразование в организме уменьшается.

Физическая терморегуляция. При повышении или понижении температуры окружающей среды происходит не только изменение окислительных процессов, т. е. теплообразования, но и отдачи тепла, причем при понижении температуры отдача тепла уменьшается, а при повышении — увеличивается.

Тепло отдается организмом в основном путем проведения и излучения, и только некоторая часть — другими путями. Так, отдача тепла путем проведения составляет 31% всего образовавшегося в организме тепла, путем излучения — 44 %, при испарении воды кожей теряется 10 %, при испарении воды легкими — 12 %, на нагревание вдыхаемого воздуха и выделенных мочи и кала расходуется 3 % тепла.

Путем проведения тело теряет тепло на нагревание окружающего воздуха и предметов, с которыми соприкасается. Другой путь теплоотдачи — излучение тепла. При этом происходит

нагревание предметов, находящихся на некотором расстоянии от тела.

Как же происходит изменение теплоотдачи? Большую роль в теплоотдаче играет расширение и сужение сосудов кожи. Все знают, что на холодном, морозном воздухе кожа человека бледнеет, а когда воздух разогрет, раскален — краснеет.

Изменение цвета кожи обусловлено тем, что под влиянием холода кровеносные сосуды, в первую очередь артериолы, сужаются. В результате приток крови к поверхности тела уменьшается, а следовательно, снижается и теплоотдача путем проведения и излучения.

Под влиянием же тепла сосуды кожи расширяются, кровь обильно притекает к поверхности тела, что способствует усилению проведения и излучения тепла. Таким путем тепло отдается в окружающую среду только тогда, когда температура воздуха ниже температуры тела. Чем меньше разница между температурой кожи и температурой воздуха, тем меньше тепла отдается в окружающую среду. В этом случае значительную роль играет потоотделение. При испарении 1 г пота теряется 0,58 ккал. Так как потоотделение и испарение происходит непрерывно при любой температуре, то количество калорий, которое при этом теряет человек, зависит от интенсивности потоотделения. При средней температуре за день человек теряет около 800 мл пота. При потере такого количества пота расходуется 450- 500 ккал. При повышении температуры выделение пота увеличивается и иногда доходит до нескольких литров.

Наибольшее количество пота выделяется в тех случаях, когда температура воздуха равна или выше температуры тела. В этих условиях передача тепла путем проведения излучения невозможна, и поэтому оно расходуется в основном при помощи потоотделения.

В жарких странах или жарких помещениях, где температура воздуха равна 37°С или несколько выше, тепло отдается только испарением. При этом у человека выделяются в течение дня до 4,5 л пота, что обеспечивает отдачу 2400-2800 ккал.

Большое количество пота теряется при физической работе, причем происходит это при любой температуре. Подсчитано, что при особо тяжелых работах человек теряет в день до 9 л пота и, таким образом, путем испарения отдает до 5000 ккал.

Потоотделение в значительной степени зависит от насыщения воздуха водяными парами. При равных температурных условиях большее испарение пота, а следовательно, и большая потеря тепла обеспечиваются в условиях низкого содержания водяных паров в воздухе. Поэтому жара легко переносится в тех местах, где воздух более сухой.

Испарению пота препятствует непроницаемая одежда (резиновая, противоипритный костюм и т. п.). Человек в такой одежде потеет даже на морозе, так как вокруг него создается постоянный слой воздуха, который не обновляется ввиду отсутствия вентиляции. Этот слой воздуха насыщается парами, что препятствует дальнейшему испарению пота. Поэтому длительное пребывание в этих костюмах невозможно, так как вызывает повышение температуры тела.

В жарких странах, горячих цехах, при длительных походах человек теряет большое количество пота. Появляется жажда, но вода не утоляет ее; наоборот, чем больше воды пьет человек, тем он больше потеет и тем сильнее становится жажда.

Одновременно с потом теряются соли, поэтому возникает необходимость пополнить не только потерю воды, но и потерю солей. С этой целью к питьевой воде добавляют 0,5 % поваренной соли. Такую немного подсоленную воду дают в горячих цехах, при длительных походах и т. п. Она утоляет жажду и улучшает самочувствие.

Некоторую роль в теплоотдаче играет дыхание. Тепло расходуется на испарение воды легкими и отчасти на согревание вдыхаемого воздуха. На холоде происходит рефлекторное замедление дыхания, а при высокой температуре дыхание учащается, наступает так называемая тепловая одышка.

Для лучшей отдачи тепла большое значение имеет циркуляция воздуха. Когда воздух находится в движении, то около тела не создается постоянного слоя нагретого и насыщенного парами воздуха. В этом заключается значение вентиляторов, обмахивания и т. д. Одежда же создает неподвижный слой воздуха и тем самым затрудняет теплоотдачу.

Отдаче тепла препятствует подкожный жир. Чем толще слой жира, тем хуже она осуществляется. Поэтому люди с толстым жировым слоем в подкожной клетчатке легче переносят холод, чем худые.

Температура тела человека постоянна. Она измеряется в подмышечной впадине или в прямой кишке (у грудных детей). Средняя температура в подмышечной впадине колеблется в пределах 36,5-36,9°С, в прямой кишке — несколько выше (37,2-37,5 С). Температура внутренних органов выше, чем средняя температура тела, например температура печени равна 38-38,5°С. Температура тела человека колеблется в течение суток. Наиболее низкой она бывает в 3-4 ч

ночи, затем постепенно возрастает, доходя до наивысшей точки в 16 ч, и вновь начинает снижаться. Колебания температуры происходят в пределах 0,5°С от средней величины.

Температура тела может резко повыситься при мышечной работе и дойти до 38-39°С или даже до 40°С. По прекращении же работы она быстро падает и доходит до нормальной величины.

Постоянство температуры тела поддерживается уже описанными двумя механизмами: химической и физической терморегуляцией. Однако возможности человеческого организма ограничены, и при некоторых условиях эти механизмы оказываются недостаточными. Тогда нарушается постоянство температуры и наблюдается либо ее повышение, либо понижение. Повышение температуры выше нормы называется лихорадкой. Лихорадка может наступить потому, что увеличивается образование тепла при отсутствии изменений в теплоотдаче, или, наоборот, теплообразование остается неизменным, а теплоотдача уменьшается.

Понижение температуры до 32-33°С, как и увеличение ее свыше 42-43°С, приводит к смерти.

Центры терморегуляции. Центр терморегуляции, получивший название теплового центра, находится в промежуточном мозге. Деятельность его определяется двумя факторами: температурой крови и рефлекторными воздействиями. Если температура крови, омывающей промежуточный мозг, повышена, то центр терморегуляции возбуждается, и в деятельности организма наступают изменения, способствующие ее понижению. При понижении температуры крови центр теплообразования реагирует так, что усиливается интенсивность процессов, способствующих повышению температуры.

Другой способ возбуждения — рефлекторные воздействия. При воздействии температурных колебаний на кожу человека в рецепторах возникает возбуждение, которое поступает в тепловой центр. Оттуда импульсы идут уже к органам, связанным с теплообразованием (мышцы, печень и т. п.) и с теплоотдачей, и вызывают изменение их деятельности. Возбуждение из центров терморегуляции к органам теплообразования и теплоотдачи передается по симпатической нервной системе.

Исключительно большую роль в терморегуляции играет кора больших полушарий головного мозга. В нормальных условиях процесс теплообразования и теплоотдачи находится под ее влиянием.

Термокомфортной температурой для человека на воздухе обычно является +19°С, в воде — +34°С. При таких температурах система терморегуляции не включается.

Для поддержания постоянной температуры тела 36,6°С человеку нужно затратить 200 ккал в сутки.

Снижение температуры тела даже на 0,1° ведет к снижению иммунитета.

Похолодания в природе, как правило, бывают очень резкими. Чтобы безболезненно переносить климатические «сюрпризы», человек должен закаливаться.

Как известно,, существуют три уровня реакции организма на разные по силе раздражители: тренировка, активация и стресс. Большой холод — это стресс, в том числе и психический. Если вы заранее боитесь переохлаждения, мерзнете и кутаетесь задолго до выхода на мороз, то вам надо срочно закалять не только тело, но и нервы. Эксперимент на выживание показал, что люди гибнут, как правило, не от холода, а от страха перед ним.

Настрой на закаливание ставит перед человеком стратегическую задачу: подружиться с холодом на всю жизнь. «Граница удовольствия» позволяет решать тактическую задачу: дозировать холод или жару. Если стратегия побуждает к закаливанию, то тактика контролирует нагрузку при закаливании. Причем делает это в соответствии с индивидуальными физиологическими особенностями организма и, разумеется, с учетом конкретных климатических условий.

Необходимость психологического настроя на закаливание, заинтересованность в нем — это самый важный принцип. На него нельзя жалеть времени.

Сущность закаливания — это тренировка процессов терморегуляции, которые включают теплопродукцию и теплоотдачу. Охлаждение стимулирует, с одной стороны, увеличение производства тепла в организме, а с другой — стремление сохранить его, не отдать наружу. Тренировка обучает организм четко реагировать на холод, быстро и активно отвечать на низкую температуру среды повышенной теплопродукцией и сниженной теплоотдачей. Таким образом, несмотря на холод, сохраняется обычная температура тела. У незакаленного человека механизмы терморегуляции срабатывают слабее, температура тела снижается, что ведет к ослаблению иммунной защиты и усилению активности патогенных микроорганизмов. В результате этого — простуды, грипп и др., которые не только выводят из рабочего состояния, но и аккумулируют вредные воздействия, что неизбежно подрывает общий потенциал организма и снижает его жизнестойкость.

Источник

Источник