Методика приземления

методическая разработка по теме

Методика обучения различным способам приземления

Приземление – наиболее ответственный завершающий этап прыжка. От умения парашютиста в любых метеорологических условиях правильно приземляться зависит не только результат прыжка, но и его безопасность. Ведь не секрет, что большинство травм в парашютном спорте происходит именно в момент приземления.

Рассмотрим процесс приземления, различные способы правильного приземления, а также встречающиеся при этом ошибки.

Твердое знание теоретических вопросов, связанных с приземлением, умение применить эти знания на практике позволит выбрать наиболее оптимальный режим приземления, который гарантирует выполнение прыжка без каких-либо травматических повреждений.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| metodika_prizemleniya.doc | 38.5 КБ |

Предварительный просмотр:

МБОУ ДОД Центр детского (юношеского) научно-технического творчества

Отдел науки и технических видов спорта

Методика обучения различным способам приземления

Автор: педагог дополнительного образования

Методика обучения различным способам приземления

Приземление – наиболее ответственный завершающий этап прыжка. От умения парашютиста в любых метеорологических условиях правильно приземляться зависит не только результат прыжка, но и его безопасность. Ведь не секрет, что большинство травм в парашютном спорте происходит именно в момент приземления.

Рассмотрим процесс приземления, различные способы правильного приземления, а также встречающиеся при этом ошибки.

Твердое знание теоретических вопросов, связанных с приземлением, умение применить эти знания на практике позволит выбрать наиболее оптимальный режим приземления, который гарантирует выполнение прыжка без каких-либо травматических повреждений.

При касании парашютистом земли скорость его движения до 0 м/сек.

Силу, воздействующую на парашютиста в момент приземления, можно определить по формуле:

где А кинет — кинетическая энергия движущегося парашютиста; Vc – скорость снижения, G – вес парашютиста, h – тормозной путь, который проходит центр тяжести парашютиста в направлении движения, q = ускорение свободного падения – 9,8 м/сек.

Перегрузка, возникающая при этом, равна:

Из формулы (2) видно, что при прочих равных условиях перегрузка обратно пропорциональна длине тормозного пути, проходимого телом по направлению движения. Все способы правильного приземления направлены на увеличение этого пути.

Выбор наилучшего метода приземления зависит от направления вектора суммарной скорости парашютиста в момент приземления.

При малой горизонтальной скорости суммарная скорость снижения почти совпадает с вертикальной (рис. А).

В этом случае в момент приземления необходимо гасить только вертикальную скорость. Таким образом, парашютист приземляется на сомкнутые, слегка напряженные и вынесенные ноги по траектории снижения. Коснувшись земли ступнями ног, он упруго приседает, одновременно падая на бок. Часть кинетической энергии гасится за счет работы мышц ног парашютиста, продолжающейся работы купола, последовательного касания земли различными частями тела и падения на бок. Тормозной путь здесь равен 0,5-0,6 м и перегрузка достигнет всего 2-3 q, причем она довольно равномерно распределяется по телу парашютиста.

Такой метод приземления считается самым безопасным.

При среднем ветре 2-4 м/сек. (рис. Б) горизонтальная и вертикальная составляющие суммарной скорости снижения приблизительно равны.

Поэтому при приземлении необходимо гасить как вертикальную, так и горизонтальную составляющие. В зависимости от положения тела выполняется один из способов переката: через голову, плечо или бедро. Если парашютист идет с не доходом и ноги приходится ставить ближе конца траектории, то выполняется перекат через плечо или голову. Коснувшись ногами земли, парашютист выполняет кульбит – руки, голова, причем голова наклоняется вперед, а спина округляется, правая или левая лопатка, спина, ноги. Иногда выполняется перекат через голову: ноги – кульбит на руки – голова, лопатка, спина, ноги.

При перекате тормозной путь достаточно велик и перегрузки при этом незначительны.

Нередко парашютистам приходится совершать прыжки при ветре 4-6 м/сек. Если парашютист подходит к земле на полной скорости парашюта, то горизонтальная скорость максимальная, а вертикальная – минимальная. Суммарная скорость при этом приближается к горизонтальной. Тогда рекомендуется «скользящее» приземление. Горизонтальная скорость гасится за счет трения – скольжения по грунту.

Теперь рассмотрим наиболее характерные ошибки, совершаемые при приземлении.

Одна из таких ошибок – приземление прогнувшись. Некоторые парашютисты стараются устоять на ногах и для этого опускают их вертикально вниз, напрягают и прогибаются в пояснице. В момент касания земли все суставы находятся на одной прямой, перегрузки при этом достигают 10-15 q. Наиболее тонкие кости ног, и суставы могут не выдержать нагрузки и травмироваться. Особенно опасно такое приземление в режиме реверса, когда вертикальная скорость достигает 6-7 м/сек.

Парашютист, стараясь ликвидировать визирующий переход, ставший купол в режим реверса, максимально вытягивает стропы управления вниз. Первый удар приходится на вытянутые вниз руки, что приводит к травматизму кистей и суставов рук. Опасно также после касания земли падать на одну руку.

Таким образом, главной задачей каждого парашютиста, будь он перворазник или опытный мастер, овладеть всеми способами приземления, до автоматизма отшлифовать каждый элемент встречи с землей, чтобы в любом положении, в любых метеоусловиях применить самый безопасный в данной ситуации метод приземления.

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Интегрированный урок по природоведению и математике «Приземленная Солнечная система»

Цель урока: Использование метрической системы для осознания и восприятия больших величин.В форме игры, работая в командах, учащихся знакомят с понятием степень числа и понятием масштаб. Производя вычи.

Урок по методике преподавания математике по теме: Методика ознакомления с составной задачей.

Цели урока:1. Познакомить студентов с методикой работы над составной задачей.2. Учить использовать схемы при работе над задачей.3.

Разработка урока:»Отталкивание и приземление в прыжках»

Цель урока: Выявить степень усвоения навыка отталкивания и приземления при прыжкахЗадачи урока:1. Совершенствование техники отталкивания и приземления при выполнении прыжковых упражнений.2. Разв.

Соотношение методики Н. Аха и методики Л. Выготского-Н. Аха в исследовании генезиса понятий

Эссе об исследовательских методиках классиков психологии по исследованию понятийного мышления.

Методики на развитие воображения. Методики на владение своим голосом.

Ребенок выбирает определенную роль. Описывает как он выглядит, говорит, одевается, передвигается и т.д. Большое внимание уделяется тому, как он будет себя вести, чем заниматься, исполняя эту роль.

Конспект урока по физической культуре для 5Б класса Тема урока: Обучение техники прыжкам в длину с разбега и технике приземления

Тема урока: Обучение техники прыжкам в длину с разбега и технике приземления Задачи:1. Развивать координационные способности2. Обучать технике прыжка в длину с разбега3. Обучить технике приземлен.

Методика обучения различным способам приземления

Приземление – наиболее ответственный завершающий этап прыжка. От умения парашютиста в любых метеорологических условиях правильно приземляться зависит не только результат прыжка, но и его безопас.

Источник

Техника прыжка в длину

Техника прыжка в длину [ править | править код ]

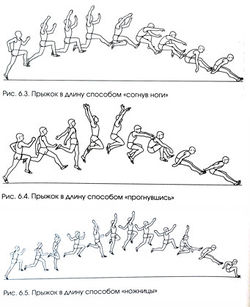

В прыжке в длину спортсмен должен преодолеть максимальное гopизoнтaльнoe расстояние в фазе полета. Прыжок в длину относится к движениям со смешанной циклически-ациклической структурой. Эффективность современной техники прыжка обусловливается возможностью спортсмена развить высокую скорость на последних метрах разбега, сохраняя способность к отталкиванию, обеспечить высокую скорость вылета в отталкивании, технично выполнить приземление. Квалифицированные прыгуны в длину используют в настоящее время прыжки способом «ножницы» и «прогнувшись», которые являются наиболее эффективными. Однако освоение данных способов требует достаточно высокого уровня развития скоростно-силовых и координационных качеств спортсмена. В образовательных учреждениях занимающиеся изучают технику прыжка в длину способом «согнув ноги», однако могут использоваться и другие способы. При обучении технике прыжков в длину преподаватель должен ориентироваться на современную технику, которая является наиболее эффективной.

В прыжках в длину выделяются следующие части: разбег, отталкивание, полет, приземление.

В разбеге решаются следующие задачи:

- набрать оптимальную горизонтальную скорость;

- обеспечить положение туловища для эффективного выполнения отталкивания.

Длина разбега составляет 20 — 24 беговых шагов. Для новичков она должна быть короче, поскольку зависит от их подготовленности, и может составлять около 15 шагов.

Начало разбега может быть с места, с подхода или с подбега.

В прыжках в длину важным является стабильное выполнение разбега для исключения заступа. В случаях, когда разбег-выполняется с подхода или с подбега, необходимо обеспечить попаданий на контрольную отметку нужной ногой. При четном количестве шагов в разбеге на отметке должна быть толчковая нога, при нечетном — маховая;

Техника бега по разбегу близка технике бега на короткие дистанции. В первой части разбега туловище наклонено вперед под углом 60—70°. Спортсмен набирает скорость, выполняя движения с хорошим выносом бедра, энергичной работой рук, постановкой стопы с «захватом» дорожки; акцентируя отталкиваний каждом шаге. В средней части разбега амплитуда движений увеличивается, туловище выпрямляется до угла 80°, взгляд направлен вперед. Нога ставится на дорожку с передней части стопы, сверху вниз к себе по отношению к телу, как бы захватывая дорожку перед собой и проталкивая ее назад, без опускания пятки. Завершается отталкивание разгибанием ноги в тазобедренном и коленном суставах и подошвенным сгибанием стопы с чувством продвижения вперед и разгона тела.

В зависимости от подготовленности спортсмена могут использоваться различные варианты набора скорости в разбеге. Спортсмены невысокого роста, обладающие хорошими спринтерскими качествами, начинают разбег короткими шагами, их темп достигает максимальных величин уже в первой части разбега. Высокорослые спортсмены начинают разбег медленнее, с быстрым увеличением длины шагов и постепенным повышением темпа. Критерием реализации скорости в разбеге является отношение скорости бега на последних 10 м разбега к скорости бега на 10 м с хода:

где Vp — скорость бега на последних 10 м разбега; V — скорость бега на 10 м с хода.

Хорошим показателем считается 0,9.

Максимальных величин скорость разбега достигает на последних 2-т4 шагах и у квалифицированных спортсменов превышает 11 м/с.

При подготовке к отталкиванию на последних шагах разбега заметное сокращение или увеличение длины шагов свидетельствует о неуверенности прыгуна, нарушении ритма разбега, что приводит к снижению скорости.

В отталкивании решается задача достичь наибольшей высоты полета при наименьшей потере горизонтальной скорости.

В последнем шаге разбега толчковая нога выносится вперед, а затем опускается вниз беговым движением. Она ставится на отталкивание перед собой, почти выпрямленная в тазобедренном (165—170°) и коленном (175*178°) суставах, на всю стопу. Угол постановки ноги — 65 -70°. Туловище занимает вертикальное положение. Согнутая маховая нога выносится вперед, таз «входит» на толчковую ногу.

При далекой постановке ноги, уменьшении угла постановки, увеличении длины последнего шага увеличивается время фазы амортизации. Спортсмен начинает разгибание ноги слишком рано, когда тело находится еще сзади точки опоры, происходят большие потери горизонтальной скорости. Слишком близкая постановка ноги, «под себя», увеличение угла постановки приводит к позднему разгибанию, спортсмен не успевает в полной мере приложить усилия, — уменьшается угол вылета, снижается высота полета.

В фазе амортизации происходит незначительное сгибание толчковой ноги, минимальная величина угла сгибания в коленном суставе (угол амортизации) не превышает 160°. Затем происходит ее разгибание в тазобедренном и коленном суставах, подошвенное сгибание стопы. О своевременности разгибания ноги свидетельствует угол отталкивания, который должен составлять 73 — 76°. Об активности маховых движений свидетельствует угол разведения бедер в момент окончания отталкивания, его оптимальные величины — 106—114°. Одновременно с высоким подъемом маховой ноги происходит вытягивание туловища прыгуна вверх. Руки работают разноименно. Рука, одноименная толчковой ноге, выносится вперед-вверх, другая — отводится назад; локтевые суставы должны быть чуть ниже плечевых. Оптимальный угол вылета в прыжках в длину — 20 — 23°. Потеря горизонтальной скорости во время отталкивания составляют около 1 м/с.

Основными задачами в полете являются сохранение равновесия и подготовка к выполнению эффективного приземления.

Траектория полета ОЦМТ определяется действиями прыгуна во время разбега и отталкивания и зависит от начальной скорости и угла вылета. Высота подъема ОЦМТ составляет 50 — 70 см.

После отталкивания прыгун находится в положении полета в шаге, когда толчковая нога опущена несколько назад, маховая согнута в тазобедренном и коленном суставах, туловище слегка наклонено вперед, руки широко разведены. Дальнейшие движения прыгуна обусловлены способом прыжка.

Способ «согнув ноги» (Рис. 3) является самым простым по технике выполнения. Прыгун сгибает и подтягивает толчковую ногу к маховой, туловище слегка отклоняется назад, что уменьшает напряжение мышц живота и передней поверхности бедер, удерживающих ноги. Рука, одноименная толчковой ноге, вместе с движением ноги выносится вперед-вверх. Когда траектория полета начинает снижаться, прыгун готовится к приземлению — группируется. Эффективная группировка начинается движением ног вперед с высоко поднятыми коленями, голень свободно опущена, туловище слегка наклонено вперед, руки слегка согнуты, движутся сверху вперед и вниз-назад. Завершается группировка выпрямлением ног с продвижением вперед таза. Основным недостатком данного способа является увеличение момента вращения в полете, что затрудняет сохранение равновесия и удержание ног.

При прыжках способом «прогнувшись» (Рис. 4) после полета в шаге спортсмен опускает маховую ногу вниз-назад. Рука, одноименная толчковой ноге, одновременно опускается вниз, руки выпрямляются в локтевых суставах, затем двигаются дугой вверх с паузой в средней части, что обеспечивает устойчивое положение. Прыгун оказывается в прогнутом положении, при этом растягиваются мышцы передней поверхности туловища, что облегчает дальнейший подъем ног. Пролетев в таком положении примерно половину полета, прыгун сгибает и выносит вперед обе ноги, начинает группировку. Основным недостатком данного способа является необходимость перестройки движений в отталкивании, что часто не позволяет реализовать скоростные возможности. Новички иногда начинают прогибаться еще при отталкивании.

Движения в полете при прыжке способом «ножницы» (Рис. 5) являются наиболее естественными: прыгун как бы продолжает бег по воздуху, делая в полете 2,5 —3,5 шага. Из положения полета в шаге маховая нога, выпрямляясь, опускается; толчковая, сильно согнутая в коленном суставе, выносится вперед (первый шаг). Далее маховая нога продолжает движение назад, сгибаясь в коленном суставе, а толчковая выносится бедром вперед (второй шаг). Туловище несколько отклоняется назад, руки выполняют круговые движения разноименно с ногами, что уравновешивает спортсмена. Затем согнутая маховая нога подтягивается к толчковой, спортсмен начинает группироваться перед приземлением.

Эффективность выполнения приземления в прыжках в длину оказывает влияние на результат прыжка в целом. Увеличение высоты подъема ног на 10 см может увеличить результат на 16 см. После касания песка стопами ноги быстро сгибаются в коленных суставах, таз выводится за линию касания. При использовании варианта приземления «в сторону» после касания стопами песка прыгун, расслабляя одну ногу и помогай себе руками и плечами осуществляет резкий поворот в сторону расслабленной ноги.

Методика обучения технике прыжка в длину [ править | править код ]

На этапе ознакомления необходимо создать у ученика представление об эффективной технике прыжка в длину. Используются методы рассказа и показа, изучаются кино*и видеосъемка.На этапе разучивания решаются задач и освоения техники:

- отталкивания с разбега;

- приземления;

- движений в полете;

- прыжка в длину в целом.

Конечной целью является освоение рациональной техники движений и ее контроля при выполнении прыжка в вариативных условиях.

Для обучения технике отталкивания с разбега рекомендуется использовать следующие упражнения:

- имитация положения окончания отталкивания у гимнастической стенки;

- имитация сочетания движений ног и рук при отталкиваний с 1 шага;

- прыжки в шаге через 1, 3, 5 беговых шагов на отрезках 30— 40 м;

- прыжки с 3—5 беговых шагов с запрыгиванием на возвышение высотой 50 см;

- пробегание 9—10 беговых шагов с обозначением отталкивания и приземлением на маховую ногу в яму с песком;

- прыжки в длину с укороченного разбега, с 9 —13 беговых шагов.

Методические указания: разбег и отталкивание выполняются на упругой стопе, постановка которой должна быть бесшумна.

В момент окончания отталкивания толчковая нога полностью выпрямлена, туловище вертикально. Упражнение 2 можно выполнять с постановкой маховой ноги на возвышение, доставанием подвешенного ориентира бедром маховой ноги. При выполнении упражнения 3 целесообразно использовать ориентиры (отметки на полу, обозначающие зоны полета), затем в центре этих зон могут быть установлены препятствия высотой 30-40 см. Запрыгивать на возвышение в упражнении 4 необходимо в положении вылета в шаге. При выполнении упражнения 5 нельзя останавливаться после приземления, необходимо делать пробегание. Прыжки с укороченного разбега могут выполняться через препятствие в виде ленты из резины, натянутой на расстоянии 1/3 длины-полета.

Для обучения технике приземления рекомендуется использовать; следующие упражнения:

- прыжки в длину, с места;

- имитация подъема и выноса ног вперед в висе;

- прыжки в длину с 5 — 6 шагов разбега с приземлением на поролоновые маты в положении седа.

Методические указания: приземляться нужно, не натыкаясь на пятки, а упруго сгибая ноги; при прыжках с места акцент делать не на дальность полета, а на подтягивание ног и их вынос вперед; можно использовать ориентир в яме для приземления ног. Часто занимающиеся не могут поднять ноги в связи с недостаточной силой мышц, что требует использования специальных упражнений для увеличения силы мышц живота и бедер.

Для обучения технике движений в полете упражнения подбираются в соответствии с тем, какой способ прыжков будет изучаться. При этом для любого из них рекомендуется использовать имитацию движений ног в соответствии с изучаемым способом в висе на перекладине или кольцах, выпрыгивание с 5-6 шагов разбега в вис на кольцах в положение вылета в шаге, раскачивание с движениями ног в соответствии с изучаемым способом, приземление на поролоновые маты.

Дополнительно для изучения способа «ножницы» можно использовать следующие упражнения:

- бег с высоким подниманием бедра с круговыми движениями рук вперед

- имитация согласования движений ног и рук в ходьбе в соответствии с прыжком 2,5 шага;

- прыжки с 5 —6 шагов разбега, в положении вылета в шаге опустить маховую ногу с приземлением на нее и дальнейшим пробеганием;

- прыжки с 5 —6 шагов разбега со сменой положения ног в полете и приземлением в шаге толчковая нога находится впереди.

Методические указания: при прыжках способом «прогнувшись» должен сохраняться вылет в шаге, нельзя прогибаться во время отталкивания. Двигательная установка при прыжках способом «ножницы» — «оттолкнуться и бежать по воздуху», при смене ног в полете отведение ноги назад должно быть с захлестыванием голени, при этом движения не должны выполняться прямыми ногами или одними голенями.

Для обучения технике прыжка в длину в целом используются бег по разбегу с обозначением отталкивания и прыжки в длину с полного разбега. Большое значение имеет здесь определение длины полного разбега. Для этого занимающиеся отмеряют необходимое количество шагов от бруска для отталкивания (из расчета 2 обычных шага — один беговой шаг) и устанавливают там отметку. При четном количестве шагов разбега вперед ставится толчковая нога, при нечетном — маховая. После этого выполняются прыжки с отталкиванием в удобном месте; преподаватель вносит коррективы в зависимости от расстояния от места отталкивания до бруска. Разбег всегда нужно выполнять из стандартного положения, с одинаковой скоростью первых шагов. Перед отталкиванием скорость должна быть близкой к максимальной.

Достаточная естественность и доступность движений в прыжках в длину обусловливают широкое использование целостного метода обучения, а также комплексной методики обучения. На каждом отдельном занятии можно использовать следующие упражнения:

прыжки в длину с места->отталкивания через 1, 3 или 5 беговых шагов с приземлением после последнего отталкивания в яму->имитация движений в полете->бег по разбегу с обозначением отталкивания->прыжки в длину с различных разбегов

Ошибки, встречающиеся при выполнении разбега

Источник