- Гастростомия по Кадеру (показания, вид обезболивания, доступ — послойная топография, техника операции, вид свища).

- Гастростомия по Штамму-Сенну-Кадеру

- Губовидная гастростомия по Топроверу

- При наложении гастростомы по способу штамма кадера формируется свищ

- Гастростомия по Витцелю.

- Гастростомия

- Постоянная и временная стома

- Показания

- Противопоказания

- Возможные осложнения

- Восстановление после операции, уход за стомой

- Удаление стомы

- Способы оплаты медицинских услуг «СМ‑Клиника»

- При наложении гастростомы по способу штамма кадера формируется свищ

Гастростомия по Кадеру (показания, вид обезболивания, доступ — послойная топография, техника операции, вид свища).

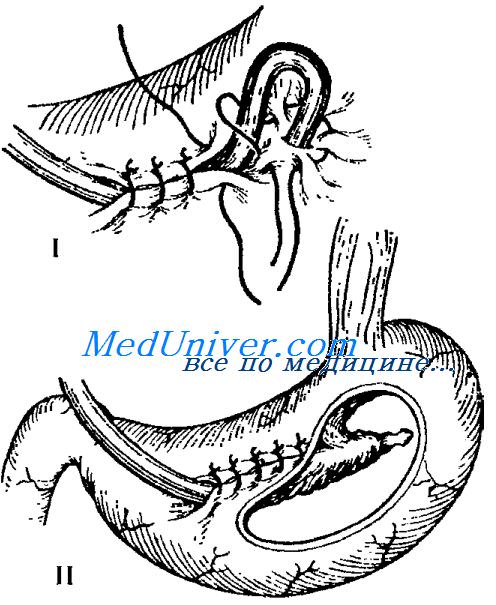

Операция применяется при малых размерах желудка у детей, у взрослых — при обширном раковом поражении стенки желудка. Обезболивание-местная анестезия. Положение больного на спине. Техника операции. Вскрытие брюшной полости производится трансректальным разрезом слева. От края левой реберной дуги проводят вертикальный разрез длиной 10 см по середине ширины прямой мышцы живота Последовательно рассекают кожу с подкожно-жировой клетчаткой, переднюю стенку влагалища прямой мышцы живота, тупо расщешшют эту мышцу; рассекают заднюю стенку ее влагалища вместе с поперечной фасцией и пристеночной брюшиной. Вытягивают конус передней стенки желудка и накладывают вокруг него кисетный шов; в центре кисета прорезают все слои стенки и вводят в желудок резиновую трубку. Кисет затягивают и завязывают. Далее, отступя на 1 —1,5_см к периферии , концентрически накладывают второй и третий кисетные швы, при затягивании которых трубка оказывается в канале, имеющим прямое (отвесное) направление. Если из-за недостатка места наложить второй и третий кисет не удается, трубку дополнительно укрепляют между двумя продольными складками желудка, соеди-няя их несколькими узловыми швами. Гастропексия производится так же, как при операции Витцеля. Вид свища-желудочный свищ(гастростома).

Резекция желудка по Бильрот 1 (показания, вид обезболивания, доступ — послойная . топография, техника операции, преимущества по сравнению с Бильрот 2).

Показания: осложненные язвы желудка и двенадцатиперстной кишки (кровоточащие, пенетрирующие, каллезные, стеноз привратника), доброкачественные опухоли (полипы, аденомы), рак желудка. Положение больного на спине. Обезболивание — эндотрахеальный наркоз. Брюшную полость вскрывают верхним срединным разрезом. разрез кожи и п/ж слоя начинают несколько ниже от мечевидного отросткаи заканчивают не доходя до пупка. На протяжении кожного разреза рассекают апоневроз белой линий живота. Двумя анат-ми пинцетами на середине протяжения раны приподнимаютскладку брюшины с предбрюшинной клетчаткой и надсекают ее. Первый этап-мобилизация желудка путём освобождения удаляемой его части от связок с одновременной перевязкой сосудов. Выводят желудок и толстую кишку в рану, натягивают желудочно-ободочную связку.Связку рассекают в бессосудистом месте. Приступают к мобилизации удаляемой части желудка по большой кривизне. Для этого через образованное в связке отверстие пальцами оттесняют расположенную позади mesocolon transversum, чтобы не повредить проходящую в ней к поперечноободочной кишке a colica media. Lig gastrocolicum последовательно рассекают между зажимами Кохера, накладывая на поперечные участки лигатуры. Для мобилизации малой кривизны по задней стенке желудка проводят указательный палец к малому сальнику и, тупо проделов в ней отверстие на уровне антрального отдела желудка, оттягивают желудок влево и вниз. Рассекают бессосудистую часть малого сальника. Накладывают на a gastrica dexstra , и затем на a gastrica sinistra две прочные лигатуры и между ними сосуды пересекают. После удаления части желудка проксимальную культю, имеющую значительный просвет, частично ушивают со стороны малой кривизны, со стороны большой кривизны, между культёй желудка и двенадцатиперстной кишкой накладывают анастомоз. Таким образом восстанавливается прямой путь для продвижение пищи через 12-п кишку, а слизистая оболочка желудка соединяется со слизистой оболочкой двенадцатиперстной кишки, как и в норме. Последнее обстоятельство исключает образование пептических язв соустья. Просвет 12-п кишки соединяют не с частью, а со всей культёй желудка. Для этого, по Габереру, отверстие желудка путём собирания краёв его в складки приводится в соответствии с отверстием кишки, в результате чего образуется род заслонки. Снимают все зажимы, накладывают ряд серозно-мышечных узловых шелковых швов, закрывающих в верхней 1/3 линию грязного шва желудка, а в нижних 2/3 анастомоза. Приводящую петлю тонкой кишки подтягивают к образованной малой кривизне фиксируют её 2-3-мя серозно — мышечными швами. Большой сальник с поперечноободочной кишки откидывают к верху, выводят анастомоз через отверстие в mesocolon в нижний этаж брюшной полости и фиксируют 6 узловыми швами к краям этого отверстия. После туалета брюшной полости разрез брюшной стенки закрывают послойно. Способ Бильрот 1 более физиологичен, но имеет недостатки. Слабым местом анастомоза является стык швов на культе желудка и анастомоза; натяжение швов анастомоза при сближении далеко стоящих друг от друга культей желудка и12-перстной кишки.

Источник

Гастростомия по Штамму-Сенну-Кадеру

выведение передней стенки желудка в рану и наложение ближе к кардии трех кисетных швов (у детей два) на рас- стоянии 1,5-2 см друг от друга;

вскрытие полости желудка в центре внутреннего кисетного шва и введение резиновой трубки;

последовательное затягивание кисетных швов, начиная с внутреннего;

выведение трубки через дополнительный разрез мягких тканей;

При создании трубчатых свищей необходимо тщательно фиксировать переднюю стенку желудка к париетальной брюши- не. Этотэтап операции позволяет изолировать брюшнуюпо- лость от внешней среды и предотвратить серьезные осложне- ния.

Губовидная гастростомия по Топроверу

выведение передней стенки желудка в операционную рану в виде конуса и наложение на нее 3 кисетных швов на рас- стоянии 1-2 см друг от друга, не затягивая их;

рассечение стенки желудка на вершине конуса и введение внутрь толстой трубки;

поочередное затягивание кисетных швов, начиная с на- ружного (вокруг трубки образуется гофрированный ци- линдр из стенки желудка, выстланный слизистой оболоч- кой);

подшивание стенки желудка на уровне нижнего кисетного шва к париетальной брюшине, на уровне второго шва – к

влагалищу прямой мышцы живота, на уровне третьего– к коже;

по завершении операции трубка удаляется и вставляется только на время кормления.

Гастроэнтеростомия (соустье между желудком итонкой кишкой) выполняется при нарушении проходимостипилориче- ского отдела желудка(неоперабельные опухоли, рубцовый сте- ноз и др.) с цельюсоздания дополнительного пути дляотвода желудочного содержимого в тощую кишку. В зависимостиот положения кишечной петли по отношению к желудку и попе- речноободочной кишке различаютследующие виды гастроэнте- роанастомозов:

передний впередиободочный гастроэнтероанастомоз;

задний впередиободочный гастроэнтероанастомоз;

передний позадиободочный гастроэнтероанастомоз;

задний позадиободочный гастроэнтероанастомоз. Применяют чаще всего первый и четвертый варианты опе-

При наложении переднего впередиободного соустья от flexura duodenojejunalis отступают30-45 см(анастомоз надлин- нойпетле) идополнительно, с целью профилактики развития

«порочного круга», формируютанастомоз между приводящей и отводящей петлями тощей кишки по типу«бок в бок». При на- ложении заднего позадиободочного анастомоза отflexura duo- denojejunalis отступают7-10 см(анастомоз на короткой петле). Для правильного функционирования анастомозов ихнаклады- вают изоперистальтически(приводящая петля должна быть рас- положена ближе к кардиальному отделу желудка, а отводящая– ближе к антральному).

Тяжелое осложнение после операции наложения желудоч- но-кишечного соустья– «порочный круг» – возникает, чаще всего, при переднем анастомозе приотносительно длинной пет- ле. Содержимое из желудка поступает в антиперистальтическом направлении в приводящее колено тощей кишки(вследствие преобладания моторнойсилы желудка) и далее– обратно в же- лудок. Причинами этого грозногоосложнения являются: не- правильное подшивание петли кишки по отношению к оси же- лудка(в антиперистальтическом направлении) и образование так называемой «шпоры».

Во избежание развития порочного круга вследствие обра- зования«шпоры» приводящий конец тощей кишки дополни- тельными серозно-мышечными швами укрепляется к желудку на1,5-2 см выше анастомоза. Это препятствует перегибукишки и образованию «шпоры».

Источник

При наложении гастростомы по способу штамма кадера формируется свищ

Операция образования искусственного наружного свища желудка называется гастростомией. Её выполняют с целью обеспечения больного питанием.

Гастростомия показана при непроходимости пищевода разной этиологии (ожог, опухоль) или при опухоли кардиального отдела желудка, когда пища не может поступать в кишечник естественным образом.

Трубчатый свищ формируют путем образования канала из передней стенки желудка, в который помещают резиновую трубку, один конец которой находится в полости желудка, а другой выводится наружу.

Гастростомия по Витцелю.

В качестве доступа используется трансректальная левосторонняя лапаротомия длиной 10 см от реберной дуги вниз. Желудок выводят в операционную рану. На середине расстояния между малой и большой кривизной вдоль длинной оси передней стенки прикладывают резиновую трубку так, чтобы желудочный конец ее был направлен в сторону дна желудка Над трубкой накладывают 6—8 серозно-мышечных шелковых швов (по типу шва Ламбера), после завязывания которых трубка погружается в стенку желудка.

В проксимальном отделе желудка у края наложенных швов накладывают кисетный шов. Внутри него вскрывают стенку и через образовавшееся отверстие свободный конец трубки вводят в просвет желудка. Кисетный шов затягивают. Поверх него накладывают 2—3 серозно-мышечных шва.

На стенку желудка с обеих сторон от трубки накладывают два серозно-мышечных шва-держалки. Свободный конец трубки и держалки выводят наружу через дополнительный разрез по наружному краю левой прямой мышцы живота. Для этого скальпелем делают небольшой кожный разрез, корнцангом или другим зажимом прокалывают остальные мягкие ткани брюшной стенки, захватывают им обе держалки и свободный конец трубки и через проделанное отверстие выводят их на переднюю брюшную стенку. Выведенными нитями фиксируют трубку к коже.

Следующий обязательный этап при любом виде гастростомии — гастропексия, т.е. подшивание стенки желудка к внутренней поверхности передней брюшной стенки 4—5 узловыми швами. Этим преследуются две цели: фиксация желудка, в результате чего он не может «соскользнуть» с трубки, и изоляция гастростомического канала от свободной брюшинной полости. Рану брюшной стенки зашивают наглухо.

Источник

Гастростомия

Гастростомия – операция, при которой формируется искусственный вход в полость желудка. Для этого делается отверстие на передней брюшной стенке. Такая операция нужна для того, чтобы кормить пациентов, не имеющих возможности принимать пищу через рот.

Постоянная и временная стома

Временная гастростома образуется при формировании свища трубчатой формы на передней стенке желудка вокруг трубки. Один конец этой трубки вставлен в желудок, а второй выведен через переднюю брюшную стенку наружу. При удалении трубки стома закрывается самостоятельно. Временная стома имеет некоторые недостатки. Необходимо постоянно носить резиновую трубку, желудочное содержимое подтекает между стенкой свища и трубкой, раздражая кожу. Такую стому накладывают на непродолжительный период.

Постоянная гастростома предполагает не закрывающийся свищ, которые можно закрыть только оперативным путем. Питание пациента осуществляется путем введения трубки, но только на время кормления, а не постоянно. Последнее благоприятно сказывается на психологическом состоянии пациента.

Показания

Единственное показание – невозможность принимать пищу через рот.

Противопоказания

- выраженный асцит;

- выраженная портальная гипертензия;

- перитонеальный диализ;

- высокая степень ожирения;

- выраженная спленомегалия, гепатомегалия;

- воспалительный процесс;

- дефекты, образованные из-за неудачной операции в прошлом.

Возможные осложнения

- Болевой синдром.

- Перитонит.

- Нагноение послеоперационной раны.

- Кровотечение.

Восстановление после операции, уход за стомой

Кожу вокруг стомы нужно ежедневно промывать теплой водой с мылом. В течение трех недель после операции трубку нельзя погружать в воду. После принятия душа кожу вокруг стомы надо тщательно высушить.

Кроме обработки водой, по назначению врача можно использовать антисептики без спирта – октенисепт, мирамистин и др.

Чтобы трубка не закупорилась, ее нужно промывать водой до и после каждого кормления. Объем воды – 20-40 мл.

Нельзя использовать окклюзионные повязки, потому что они могут спровоцировать пролежни и грануляции на коже. Регулярно проверяйте кожу вокруг стомы на предмет покраснения, раздражения, припухлости. Если они появились, нужно обратиться к лечащему врачу.

Удаление стомы

Временная стома зарастает самостоятельно после удаления трубки. Постоянная требует хирургического вмешательства по ушиванию. Также накладываются наружные швы на выходное отверстие на передней брюшной стенке.

Способы оплаты медицинских услуг «СМ‑Клиника»

Оплачивать услуги клиники можно любым удобным способом, в том числе наличными средствами, с помощью банковских карт основных платежных систем, а также с помощью карт рассрочки «Халва»:

Источник

При наложении гастростомы по способу штамма кадера формируется свищ

Кузьмин-Крутецкий М.И., проф., д.м.н., зав. кафедры эндоскопии ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова», науч. рук. отделения эндоскопии Санкт-Петербургского научноисследовательского института скорой помощи им. И. И. Джанелидзе

Сафоев М.И., к.м.н., заведующий отделения эндоскопии, Каримова Л.И., врач-эндоскопист, Сергеева А. М., м.н.с. лаборатории клинического питания, врач-гастроэнтеролог городского панкреатологического центра Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И. И. Джанелидзе

В настоящее время благодаря внедрению в практику современных малоинвазивных технологий чрескожная эндоскопическая гастростома (ЧЭГ) стала методом выбора при необходимости осуществления длительного (более четырёх недель) энтерального зондового питания.

ЧЭГ является золотым стандартом для прямого доступа в желудок во всем мире благодаря ряду преимуществ, таких как возможность выполнения у пациентов с высоким операционным риском, возможность проведения в условиях отделении реанимации, минимальная седация (нет необходимости в общем наркозе), небольшая длительность операции (15– 45 мин). Помимо этого, уход за гастростомой, наложенной эндоскопическим методом, не требует никаких дополнительных мероприятий, прост и безопасен для больного, отсутствует опасность самопроизвольного зарастания свища, так как он выстлан на всем протяжении слизистой оболочкой желудка [1, 2].

Материал и методы

В ГБУ НИИ СП им. профессора И. И. Джанелидзе с 2011 по 2015 г. ЧЭГ была произведена 211 пациентам. Мужчин было 109 (51,7 %), женщин –102 (48,3 %). Возраст пациентов варьировал от 20 до 85 лет (средний возраст — 52 года).

Показаниями для проведения данной операции у этих больных, чаще всего (у 186 пациентов –88,2 %), являлись неврологические заболевания, повлекшие за собой нарушения глотания: острое нарушение мозгового кровообращения как по ишемическому, так и по геморрагическому типам, черепно-мозговые травмы, парез голосовых связок, отравления нейротропными лекарственными веществами, анорексии, реже — трахеопищеводный свищ (у 11 пациентов –5,2 %), опухоль нижней трети пищевода с переходом на кардию и верхнюю треть желудка (у 2 пациента –0,9 %), опухоль глотки (у 1 пациента — 0,5 %), ожог пищевода (у 1 пациента — 0,5%). ЧЭГ так же выполнялась по экстренным показаниям в условиях шоковой операционной пациентам с сочетанной и челюстно-лицевой травмой перед шинированием (у 10 пациентов — 4,7%).

Использовалась гастростомическая трубка фирм « NUTRICIA», «Kangaroo» и «COOK» (диаметр трубки — от 18 до 24 Fr). Выполнялась методика «на себя» (pullthrough) по Gauderer-Ponsky.

Наложение гастростомы выполнялось двумя врачами хирургами-эндоскопистами. Больному с целью достижения седативного эффекта внутривенно вводился Пропофол (2–2.5 мг/кг). Первым этапом была проведена видеоэзофагогастродуоденоскопия. При осмотре желудка, проводилась диафаноскопия передней брюшной стенки, в результате которой была выявлена и отмечена наиболее яркая точка, что соответствовало месту непосредственного прилежания передней стенки желудка к передней брюшной стенке. Далее был проведен второй тест — в отмеченном месте проводили пальпацию передней брюшной стенки под контролем эндоскопа, при которой в желудке должно определяли чётко выраженное вдавление, образуемое пальцем (рис. 1). Передняя брюшная стенка, обрабатывалась антисептическими растворами и обкладывалась стерильным материалом. Под местной анастезией (15 мл. 0,25 % раствора Новокаина) приступали к следующему этапупроизводили разрез кожи длиной 0,5–1,0 см. Далее, под контролем эндоскопа производили пункцию передней брюшной стенки и передней стенки желудка пункционной иглой из комплекта одной из выше указанных фирм (рис.2). Через пункционную иглу проводили нить в желудок, в дальнейшем захватывали ее биопсийными щипцами и выводили вместе с эндоскопом наружу через рот. Нить, после извлечения из ротовой полости, обрабатывалась стерильной салфеткой, смоченной 70 % раствором этилового спирта. К обработанной нити привязывали гастростомическую трубку, имеющую на одном конце диск для внутренней фиксации. Далее производили тракцию за нить со стороны брюшной полости, и через пункционное отверстие желудка на переднюю брюшную стенку выводили гастростомическую трубку. При контрольной гастроскопии диск для внутренней фиксации плотно прилегал к стенке желудка (рис. 3). Трубка фиксировалась к коже. Следующим этапом на гастростомическую трубку накладывали наружное удерживающее кольцо, клапан гастростомы и коннектор для соединения со шприцом или системой (рис. 4).

Длительность эндоскопического вмешательства в период освоения методики составляла в среднем до 45 мин, однако в дальнейшем, среднее время проведения операции сократилось до 15 мин.

При наличии у пациента относительных противопоказаний: субтотальная резекция желудка; вентральные грыжи, ожирение высокой степени (4 пациента –1,9%)– мы использовали сочетание ЧЭГ и лапароскопического метода, т.е. устанавливали гастростому под контролей лапароскопа.

Результаты и обсуждения

Показаниями для ЧЭГ являются: длительные нарушения глотания, обусловленные неврологической патологией, анорексии, ЧЭГ показана больным раком пищевода с выраженным интоксикационным синдромом, при условии возможности проведения гастроскопии, для коррекции у них гомеостаза с помощью нутритивной поддержки [3, 7]. ЧЭГ в экстренном порядке производится при ранениях пищевода — как предварительный этап основной операции на пищеводе, трахеопищеводные или бронхопищеводные свищи, при челюстно-лицевых травмах.

Выделяют абсолютные и относительные противопоказания к ЧЭГ [4, 7, 8]:

- Абсолютные противопоказания: фарингеальная или эзофагеальная непроходимость, не позволяющая проводить гастроскопию; непроходимость желудка или кишечника, не позволяющая применить энтеральное питание; противопоказания для энтерального питания (анурия, острый тяжелый панкреатит); коагулопатия (риск значительной кровопотери); выраженный асцит; терминальные состояния.

- Относительные противопоказания: осложненные язвы желудка и двенадцатиперстной кишки; субтотальная резекция желудка; вентральные грыжи; выраженная портальная гипертензия (выраженная гепатомегалия, спленомегалия); ожирение высокой степени; перитониальный диализ.

Осложнения, которые возникают во время и после гастростомии 4,5–5,5% [5,6].

- Интраоперационные (до 2,5 %): кровотечение, перфорация, аспирация.

- Послеоперационные (до 3,0 %): гастро-колоно-кожные свищи или толстокишечная непроходимость, перитонит, развивающиеся при случайной пункции ободочной кишки, перистомальные инфекции, развитие травматических эрозий или язв на противоположной от гастростомы стенке и под диском внутренней фиксации.

Осложнения, развивающиеся вследствие неправильного ухода за стомой (4%) [5,6]:

- непроходимость зонда (закупорка), являющаяся следствием введения густой смеси или лекарственных веществ;

- «бампер»синдром — разрастание слизистой оболочки над диском для внутренней фиксации с полной закупоркой внутреннего отверстия зонда.

Несмотря на это, ЧЭГ находит все большее место в хирургической практике.

В наблюдаемой нами группе возникали следующие интра и послеоперационные осложнения: нагноение послеоперационной раны (у 8 пациентов — 3,8%), которое устранено после хирургичеcкой обработки и дренирования раны, выпадение гастростомической трубки вследствие перемены положения пациента (у 5 пациентов — 2,4%), этим пациентам гастростома установлена повторно, ранение печени (1 пациент –0,5 %). Летальных исходов не было.

Наложение гастростомы было временно отменено из-за выявленных во время предварительной видеоэзофагогастродуоденоскопии язв желудка и двенадцатиперстной кишки с признаками состоявшегося кровотечения — у 6 пациентов (2,8%). ЧЭГ была выполнена после курса противоязвенной терапии.

Замена гастростомической трубки из-за ее закупорки была проведена 6 пациентам (2,8%). При этом в трех случаях она была наложена за 1 год до этого.

Необходимо отметить, что гастростома была удалена 28 пациентам (13,3 %), вследствие полного восстановления функции глотания.

|  |  |

| Рис. 1. Вдавление по передней стенке антрального отдела желудка, образуемое пальцем | Рис. 2. Пункция передней брюшной стенки иглой из комплекта гастростомы | Рис. 3. Диск внутренней фиксации, плотно фиксированный к передней стенке антрального отдела желудка |

Так как ЧЭГ является малоинвазивным вмешательством, ее можно проводить как в операционной, так в отделении реанимации (при условии соблюдения всех правил антисептики).

Для профилактики закупорки гастростомической трубки после введения смеси мы рекомендуем обязательно промывать гастростому 20 мл кипяченой воды.

Начинать вводить энтеральное питание следует следующим образом:

- в 1-е сутки, после установки гастростомы рекомендовано вводить глюкозоэлектролитную (например, Регидрон) смесь в объёме 500 мл, капельно, со скоростью 100 мл/ч;

- На следующие сутки объём глюкозоэлектролитной смеси увеличивается до 1000 мл и начинает вводиться питание в объёме 500 мл, со скоростью 60–70 мл в час;

- На 3 сутки пациенту вводят питание и глюкозоэлектролитную смесь в полном объёме в виде болюсов (с помощью шприца Жане). Следует подчеркнуть достаточную простоту этих мероприятий, которая позволяет больным или родственникам больных самостоятельно вводить электролитное питание и совершать ежедневный уход за трубкой.

Вывод. Операция ЧЭГ является малотравматичным, технически простым и непродолжительным вмешательством, сопровождается минимальными послеоперационными осложнениями. ЧЭГ создает возможности для более раннего начала питания и не требует повторной операции для закрытия гастростомы, что определяет её преимущества перед традиционными хирургическими методами доступа для проведения энтерального питания.

Источник