3. Повышение коэффициента полезного действия оросительной системы

Противофильтрационные покрытия на каналах оросительной системы применяются для увеличения их КПД в целях повышения оросительной способности водоисточника орошения и рационального использования водных ресурсов. При этом следует установить на каких звеньях системы необходимо применить противофильтрационные покрытия и какой из существующих способов снижения потерь экономически и технически целесообразен.

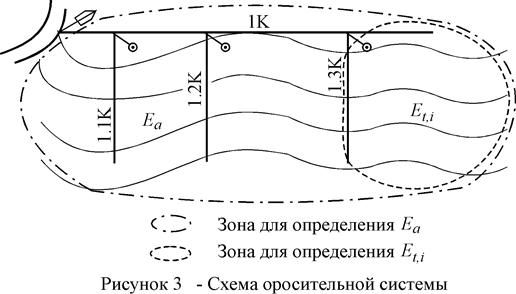

При известных значениях КПД звеньев системы (Емк, Емхр, Ехр, Евхс) определяем КПД оросительной системы (Ес):

где Емк – коэффициент полезного действия магистрального канала (0,5-0,7),

Емхр— коэффициент полезного действия межхозяйственных распределите-

Ехр— коэффициент полезного действия хозяйственных распределите-

Евхс— коэффициент полезного действия внутрихозяйственной сети (0,8).

Значение КПД различных звеньев в оросительной системе принимается по таблице приложения согласно варианта.

Определив фактический КПД оросительной системы и сравнив его с нормативными (проектными), который должен составлять 0,75-0,8. намечаем снижение потерь за счёт проведения противофильтрационных мероприятий для повышения оросительной способности системы.

Для увеличения КПД оросительной системы до проектных значений необходимо снизить потери воды в ней на величину Δ.

Затем рассматриваем варианты рационального повышения КПД различных звеньев в оросительной системе.

Если применить противофильтрационные покрытия только на межхозяйственных распределителях (допустим, бетонированное русло), то увеличение Емхр произойдет в «n» раз.

где Δ мхр— принимаем по таблице 1.

При этом КПД оросительной системы увеличивается также в «n» раз.

При полученном результате, который не даёт необходимого эффекта, следует также рассматривать вариант повышения КПД системы до 0,6 в другом звене системы за счёт снижения потерь воды в «n» раз (принимаем КПД хозяйственных распределителей 0,65).

Если применить противофильтрационные покрытия на хозяйственных распределителях, Ехр принимается равным 0,8, то потребуется уменьшить потери воды на фильтрацию на величину:

Для того, чтобы достичь такого показателя, достаточно забетонировать хозяйственные распределители на протяжённости:

где n бет хр— снижение потерь при бетонировании каналов,

Lхр— протяжённость хозяйственных распределителей.

Затем определяем стоимость строительства противофильтрационного покрытия:

К=

где l – длина канала на участке применения противофильтрационного покрытия, м,

С — стоимость облицовки, руб./м 2 , (таблица 1),

Χ — смоченный периметр канала, м 2 (15-35м).

При этом стоимость выбранного типа противофильтрационного покрытия каналов не должна превышать следующую величину Соб:

где t – время работы канала за год, сут.,

Т – срок службы облицовки, лет (табл.1),

l – длина канала, м (10-15),

Соб — затраты на устройство покрытия, руб./м 2 (табл.1),

Q – расход воды в канале, м 3 (10-15),

Δ-процент снижения потерь (таблица 1).

В случае если стоимость покрытия будет превышать полученный результат, следует принять другой тип облицовки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник

При каком способе полива коэффициент полезного действия оросительной системы выше

ГЛАВА 27. Виды мелиорации

27.2. Способы орошения и назначение поливов

27.2.1. Основные элементы оросительных систем

Поливные земли расположены в пределах оросительных систем. Основной задачей этих систем является осуществление передачи воды от ее источника до полей орошения в любое время и в нужном количестве. Оросительные системы включают в себя следующие главные элементы:

- головное водозаборное сооружение, при помощи которого обеспечивается забор воды из источника орошения (реки, водохранилища, скважины);

- оросительная сеть — сеть каналов, трубопроводов, по которым вода доставляется от источника орошения до поливных площадок;

- сооружения на каналах с помощью которых осуществляется управление расходами воды.

Оросительная сеть состоит из магистрального канала, который доставляет воду из источника орошения к орошаемому массиву; проводящей сети, распределяющей воду по орошаемому участку, и регулирующей сети, непосредственно подающей воду для полива сельскохозяйственных культур. На многих оросительных системах устраивается водосбросная и дренажно-коллекторная сеть, предназначенная для сбора и отвода за пределы орошаемого массива избыточных поверхностных вод и для понижения уровня грунтовых вод. Следует иметь в виду, что вместе с этими водами отводятся за пределы орошаемого массива и растворенные ;в них соли. Гидротехнические сооружения регулируют забор воды из источника орошения и распределение ее на орошаемой территории (шлюзы-регуляторы, подпорные сооружения и др.).

Головные водозаборы могут быть самотечными, в которые вода поступает из источника орошения самотеком, и с механическим водоподъемом, где вода подается насосами. По конструкции оросительной сети системы подразделяются на открытые, закрытые (трубчатые) и комбинированные. Открытые оросительные системы используют оросительные каналы в земляном русле или в лотках. Для каналов в земляном русле часто применяют противофильтрационную защиту из бетона, асфальта, битума, синтетических пленок и других материалов. Закрытые оросительные системы состоят обычно из трубопроводов (подземных или наземных). Эти системы бывают стационарными: передвижными или полустационарными.

Закрытые оросительные системы наиболее перспективны. Они обеспечивают высокий КПД системы, не ухудшают мелиоративного состояния орошаемого массива, дают возможность экономно использовать водные ресурсы, позволяют легко осуществлять автоматизацию распределения воды на орошаемом массиве, в том числе на участках со сложным рельефом. Однако закрытые оросительные системы характеризуются высокой стоимостью строительства, большими эксплуатационными затратами и более сложны в обслуживании. Все это в большей мере относится к закрытым системам стационарного типа с механической подкачкой и в меньшей — к передвижным и полустационарным системам. Крупные комбинированные оросительные системы, и которым постепенно внедряются АСУ, состоят обычно из открытого магистрального канала и межхозяйственных распределителей, чащ» с бетонированными руслами. Вся хозяйственно-оросительная сеть трубчатая, включающая иногда гибкие шланги.

Основные требования, предъявляемые к каналам оросительной сети: каналы должны занимать командное (по высоте) положение по отношению к орошаемой площади. Уклоны каналов должны ограничивать скорости течения в пределах от ниже размывающих и до больших тех, .при которых имели бы место заиление и зарастание каналов. Размеры каналов оросительной сети определяются величиной максимальных расходов, пропускаемых по каналам. Максимальный расход в головном канале определяется из соотношения

Источник

Коэффициенты полезного действия

Дата добавления: 2013-12-23 ; просмотров: 3650 ; Нарушение авторских прав

Каналы работают периодически

Когда каналы работают периодически, то грунт водой не насыщен, поэтому нет фильтрации, происходит впитывание и потери на фильтрацию

Каналы периодического действия в единицу времени теряют воды на фильтрацию больше, чем каналы постоянного действия.

Коэффициенты полезного действия каналов и оросительной системы являются основными показателями работы системы и ее звеньев.

Значение коэффициента полезного действия зависит от величины непроизводительных потерь в системе:

где

Объем воды, забираемый в голове системы

Полезно используемый объем (нетто)

где

Объем, забираемый в голове (брутто)

где

|

При правильном водопользовании, когда нет холостых сбросов:

Аналогично определяется коэффициент полезного действия системы отдельных каналов (хозяйственного распределителя)

где

Коэффициент полезного действия отдельного канала

где

Значение коэффициентов полезного действия должно находиться в следующих пределах: системы

Если в результате расчетов значения коэффициентов полезного действия системы или отдельного какого-то канала оказываются ниже, предусмотренным СНиП, тогда в проекте предусматриваются противофильтрационные мероприятия.

17.3 Проектирование противофильтрационных

экранов и одежд на каналах

При больших потерях воды на фильтрацию ухудшается мелиоративное состояние земель, они заболачиваются и засоляются, увеличиваются эксплуатационные затраты на очистку каналов от наносов, сорной растительности, на оплату электроэнергии при механическом орошении и др. Для уменьшения потерь воды из каналов применяются противофильтрационные мероприятия.

Все существующие меры уменьшения потерь делятся: на эксплуатационные и технические или строительные.

К эксплуатационным мерам относится своевременный ремонт каналов рыхление поверхности, уменьшение протяженности одновременно действующих каналов и т.д.

Мерами строительными предусматривается создание противофильтрационных одежд и или облицовок, гидроизоляций и экранов водонепроницаемых из естественного грунта, нефтяного битума и пластмассовых пленок. Жесткие облицовки строятся из бетона и железобетона сборного или монолитного.

Критерием для оценки и выбора противофильтрационных мероприятий служит слой воды, теряемый из канала через смоченный периметр в течение суток. Если из канала теряется слой воды более 30 см, то противофильтрационное мероприятие обязательно предусматривается; когда этот слой находится в пределах 5 — 10 см, то канал работает удовлетворительно и никакие мероприятия не проектируются; и если канал теряет 15 — 20 см, — на усмотрение специалиста, в зависимости от гидрогеологических условий района.

В отдельных случаях при весьма неблагоприятных инженерно-геологических условиях (просадочные, оползневые грунты, косогорные участки и др.) потери воды из оросительных каналов не допускаются.

Экраны из естественного грунта. Противофильтрационные экраны проектируются по периметру канала. Создается слабоводопроницаемый слой из естественного грунта путем уплотнения русла канала динамическим методом специальными машинами или ударами плиты весом от 0,5 — 3,0 т, которая сбрасывается экскаватором с высоты 1 -3 м несколько раз, в зависимости от толщины создаваемого экрана, свойств почвы и ее влажности. Желаемое уплотнение обеспечивается при оптимальной влажности почвы: на легких почвах 16 -18 %, средних — 20 — 22 %, тяжелых — 22 — 26 % от плотности сухой почвы. Допускается отклонение 4 — 5 % от оптимальной влажности. При повышенной влажности качество уплотнения значительно снижается. (На Азовской оросительной системе при строительстве применялся этот метод, но из-за близкого расположения уровня грунтовых вод достигнуть уменьшения потерь не удалось).

Противофильтрационная эффективность экрана

где

Потери на фильтрацию до уплотнения

где

При глубине воды в канале 3 м, толщина создаваемого экрана 1 м, градиент напора

Основные показатели качества ударного уплотнения: водопроницаемость, которая характеризуется коэффициентом фильтрации Кф до и после уплотнения; плотность почвы, характеризующаяся объемной массой до и после уплотнения; толщина создаваемого экрана t, в м.

С увеличением толщины, потери уменьшаются, но она имеет свой экономический предел: для малых каналов (

Экраны из нефтяного битума. Отрывается русло канала по длине с некоторым перебором по сечению, которое соответствует величине защитного слоя и зависит от условий эксплуатации, обычно 30 см.

Поверхность канала планируется, этим обеспечивается толщина создаваемого экрана в среднем 7 — 10 мм, для чего расходуется 6 — 7 кг битума на 1 квадратный метр. Поверхность канала обрабатывается гербицидами, чтобы не росли сорняки и не «пробивали» экран. Битум подвозят специальными машинами при T 0 = 200 o С к месту укладки и с помощью специальных распылителей наносят на поверхность канала, по дну за один проход, а по откосу за 2 — 3 прохода. Битум быстро твердеет и через несколько часов приступают к укладке защитного слоя, вначале мелкозернистого грунта, чтобы не разрушить экран, на дно, а затем по откосу, двигаясь снизу вверх.

Для придания прочности экран может быть покрыт гравием.

Экраны из пластмассовых пленок в настоящее время проектируются для борьбы с потерями воды на фильтрацию. Это полиэтиленовые и полихлорвиниловые пленки. Технология строительства экрана зависит от размеров канала.

Большой канал отрывается с перебором по периметру на толщину создаваемого экрана (0,3 м), поверхность канала обрабатывается гербицидами, в русле канала укладывается пленка толщиной 0,2 мм, края пленки закрепляются выше максимального уровня воды, и создается защитный слой из мелкозернистого грунта, чтобы не порвать пленку сначала по дну, а затем — по откосам.

По водопроницаемости железобетонные облицовки делятся на 3 группы: 1 группа — сравнительно-водопроницаемые облицовки, в сутки теряется слой воды 1 — 5 см; 2 группа — слабоводопроницаемые — слой теряемой воды не более 1 см/сут.; 3 группа — практически водонепроницаемые, потери воды практически равны нулю.

Когда облицовки нужны для сокращения потерь воды на фильтрацию и повышения КПД, применяются облицовки первой группы.

Если основная цель — предотвращение подъема уровня грунтовых вод или борьба с оползнями и деформациями, то применяются облицовки 2-й или 3-й группы.

В конструктивном отношении все облицовки делятся на 2 типа: монолитные и сборные, которые могут быть однослойными и многослойными.

Однослойные облицовки сборной конструкции состоят из отдельных плит, имеют много швов, которые заделываются битумом. Они относятся к 1 группе и сравнительно водопроницаемые.

Когда требуется почти полная гидроизоляция, применяются облицовки многослойные.

Толщина облицовки зависит от размеров канала, климатических условий (промерзания, резких колебаний температуры), и от хозяйственно-экономических условий. Бетонная облицовка для крупных каналов делается толщиной 10-15 см, а для малых — 7-10 см (рисунок 4).

Облицовка сборной конструкции для крупных каналов делается 6-10 см, а для малых каналов 4-6 см.

Монолитная бетонная облицовка укладывается непосредственно на поверхность грунта, в котором выполнено русло (рисунок 4).

В больших каналах предусмотрены продольные швы.

На малых каналах применяется траншейный метод, при котором отрывается траншея, дно углубляется на толщину защитного слоя по сравнению с проектной отметкой, все обрабатывается гербицидами, по дну и откосам укладывается пленка, которая закрепляется и траншея полностью засыпается грунтом и по трассе канала канавокопателем отрывается нужное русло. Лучше, если пленка черного цвета, она не пробивается растениями. Потери при экранах из пленок равны нулю.

Жесткие облицовки. Облицовки из асфальтобетона (вяжущего нефтяного битума и заполнителя из песка и щебня). Отрывается канал нужного профиля с перебором на 5 — 10 см, что соответствует толщине облицовки.

Поверхность канала выравнивается и обрабатывается гербицидами. Асфальтобетон вырабатывается на заводе и при температуре 200 °С на самосвалах доставляется к месту укладки. Затем экскаватором с грейдерным ковшом переносится в асфальтобетоноукладчик и распределяется по периметру канала.

Излишки материала срезаются шаблоном, уплотнение производится вибратором, никаких швов не предусматривается. Стоимость зависит от наличия механизации и толщины создаваемого экрана.

К асфальтобетону предъявляются следующие требования: асфальтобетон должен быть жестким, чтобы удерживаться на откосах, которые должны иметь заложение не более чем 1:1,5, и пластичным, чтобы не образовывалось трещин.

Бетонные и железобетонные облицовки несмотря на высокую стоимость получили распространение в ирригационной практике строительства. При хорошем качестве и правильной эксплуатации служат долго.

Основное назначение облицовок — уменьшение потерь воды на фильтрацию и предотвращение размыва каналов, в которых скорость ожидается 2,4 — 4,0 м/с, в этом случае применяются бетонные облицовки, а если скорость может быть более 4,0 м/с, то тогда проектируется железобетонная облицовка.

Облицовка сборной конструкции на малых каналах также укладывается без предварительной подготовки на грунт, при облицовке крупных каналов плиты укладываются на тщательно спланированную песчано-гравелистую подготовку, чтобы они плотно опирались на поверхность (а если будут неровности — плиты лопнут, попадет вода и все размоется).

Многослойная облицовка. Ее конструкция не зависит от размеров канала. На поверхность канала наносится основание из железобетона и прокладывается гидроизоляция из рулонных материалов (толь, рубероид, пленка). Гидроизоляция покрывается защитным слоем из монолитного или сборного железобетона или бетона (рисунок 5). Если применяется сборный материал, то поверх гидроизоляции делается цементная стяжка, а затем на нее укладываются плиты. Необходимо учесть усадку и возможность образования трещин в результате изменения температуры, а поэтому предусматриваются усадочные швы, которые делаются по конструкции ложными, глубина шва равняется 1/3 толщины облицовки. Поперечные швы в монолитной облицовке делаются при сопряжении дна с откосами в больших каналах и по откосу, если длина его более 6 м. При близком залегании грунтовых вод возможно промерзание грунта, выпучивание, поэтому предусматривается дренаж. Дренажные трубки укладываются на гравелистую подготовку.

Источник