Способы предотвращения и ликвидации торфяных пожаров. Справка

Очаги возгорания торфа зафиксированы в Подмосковье в начале июля 2010 года. По данным МЧС, наиболее опасные территории с точки зрения торфяных пожаров — 12 районов севера, востока и северо-востока области.

Торфяной пожар — это возгорание торфяного болота, осушенного или естественного, при перегреве его поверхности лучами солнца или в результате небрежного обращения людей с огнем.

Известно, что пожары предупредить гораздо легче, чем тушить. Профилактика торфяных пожаров предполагает в первую очередь своевременное обнаружение пожара наземной лесной охраной с помощью пожарно-наблюдательных вышек. Каждый участок лесной территории должен просматриваться не менее чем двумя (лучше тремя) вышками, чтобы точно и как можно быстрее определить место пожара.

Комплекс мер и действий, направленных на предотвращение, локализацию и ликвидацию пожара, осуществляют силы и средства наземной Государственной лесной охраны и объединения «Авиалесоохрана», авиация МЧС России.

Ежегодно перед наступлением пожароопасного сезона в лесах лесхозы и территориальные органы управления лесным хозяйством, а также Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) территориальных подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и их звеньев, разрабатывают планы мероприятий и оперативные планы борьбы с лесными и торфяными пожарами, которые представляются на утверждение руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Содержание указанных планов и порядок действия соответствующих органов управления и служб изучаются и отрабатываются на предсезонных семинарах и учениях.

Торфяные пожары характерны для второй половины лета, когда в результате длительной засухи верхний слой торфа просыхает до относительной влажности 25-100 %. При таком содержании влаги он может загораться и поддерживать горение в нижних, менее сухих слоях. Горение обычно происходит в режиме «тления», то есть в беспламенной фазе как за счет кислорода, поступающего вместе с воздухом, так и за счет его выделения при термическом разложении сгораемого материала.

Очаг только что возникшего почвенно-торфяного пожара может быть быстро потушен проливкой водой участка горящего торфа, отделением его от краев образующейся воронки и складыванием на выгоревшей площади. Так как в верхних слоях торфа много корней деревьев и кустарников, эту работу следует выполнять топорами или очень острыми лопатками. Если имеется возможность, то края воронки следует обрабатывать водой со смачивателем или химикатами из ранцевых опрыскивателей.

Со стороны объектов и населенных пунктов, которые могут загореться от горящего торфа, необходимо начать окапывание. Сам пожар тушат путем перекапывания горящего торфа и заливки его очень большим количеством воды.

Крайне трудоемким процессом является тушение развившихся лесных почвенно-торфяных пожаров, особенно, когда они соединяются с пожарами разрабатываемых торфяных залежей (торфополей) и штабелей заготовленного торфа.

В случаях многоочаговых торфяных пожаров, обычно возникающих на торфянистых почвах в результате низового пожара, тушение возможно лишь путем локализации всей площади, на которой находятся очаги. Такую локализацию производят с помощью канавокопателей или взрывов с подачей затем в проложенную канаву воды из местных водоисточников. При наличии достаточного количества средств водяного пожаротушения одновременно следует производить и обработку водой поверхности горящего торфа.

Для прокладки заградительных барьеров на торфяниках могут быть использованы специальные агрегаты, имеющиеся в организациях лесного хозяйства, а также различная землеройная техника (канавокопатели, экскаваторы и др.).

При тушении торфяных пожаров могут успешно использоваться пожарные насосные станции типа ПНС-110. Станция может подавать воду из открытых водоисточников по магистральным рукавным линиям диаметром 150 мм на расстояние более одного километра и непосредственно питать 2-4 пожарных автомобиля, заполнять искусственные водоемы или канавы, прорытые вокруг торфяных пожаров.

Кроме того, имеется возможность привлечения в установленном порядке на тушение развившихся торфяных пожаров из местных хозяйств водораздатчиков, поливомоечных машин, насосных станций сельскохозяйственного типа и др. с обслуживающим эту технику персоналом.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Источник

Профилактика возгорания торфа и борьба с торфяными пожарами

Для повышения противопожарной устойчивости торфо- предприятий территорию полей добычи и сушки торфа делят на отдельные участки, устраивая между ними противопожарные разрывы. Поля добычи обеспечивают узкоколейными дорогами, проездами для транспортных средств и механизмов, а также проходами для эвакуации людей. Между участками добычи и сушки торфа и прилегающими к ним лесными массивами также устраивают противопожарные разрывы, которые очищают от растительности. Ширина разрывов должна быть не менее 75—100 м. По внутреннему краю разрыва отрывают канал. В жаркие дни противопожарные разрывы периодически увлажняют.

На местах складирования и хранения торфа проводят специфические мероприятия, исключающие процесс самовозгорания: торф своевременно вывозят потребителям; охлаждают и уплотняют в штабелях; изолируют очаги саморазогревания от проникновения воздуха; контролируют температуру в штабелях.

На каждом торфопредприятии необходимо иметь специальный план противопожарных мероприятий.

Небольшие очаги пожаров на торфопредприятиях ликвидируют силами и средствами самого предприятия. На крупные пожары привлекают дополнительно территориальные силы и средства.

Организация работ по тушению торфяных пожаров в целом аналогична организации работ по тушению лесных пожаров.

Наиболее распространенным способом борьбы с торфяными пожарами является тушение горящего торфа водой. Для повышения коэффициента использования воды в нее добавляют небольшое количество смачивателей, благодаря которым время тушения пожаров уменьшается в 4—5 раз, а глубина пропитки увеличивается в 8—10 раз, что предотвращает повторное загорание торфа. Воду подают специальными приспособлениями (торфяными стволами), заглубляемыми в торфяную залежь у кромки горения по всему периметру, что часто обеспечивает надежное тушение пожара.

После ликвидации горения торф укатывают, при необходимости смачивая водой.

Для локализации очагов пожаров на путях распространения огня устраивают заградительные полосы и канавы.

Меры безопасности при тушении торфяных пожаров в основном те же, что и при тушении лесных пожаров, однако имеются некоторые особенности. При передвижении по торфяному полю следует опасаться провалов в горящий торф, так как пораженный горением торфяной участок часто тлеет только изнутри и не имеет заметных признаков горения снаружи. Поэтому при передвижении необходимо постоянно прощупывать шестом торфяной грунт по направлению движения. Нужно учитывать также возможность неожиданных прорывов огня из подземных очагов торфяного пожара.

Дата добавления: 2017-06-02 ; просмотров: 1349 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Предложите способ предотвращения возгорания торфа 7 класс биология

Подробное решение Раздел стр. 52 по биологии для учащихся 7 класса, авторов В.Б. Захаров, Н.И. Сонин 2016

1. Каковы особенности строения мхов? Объясните значение спор в жизненном цикле мхов.

Моховидные — это многоклеточные растения, тело которых может быть представлено в виде стелющейся пластинки – таллома, или разделено на вегетативные органы. Корней у мхов нет. Прикрепление мхов к субстрату осуществляется специальными тонкими нитевидными выростами – ризоидами. Мхи имеют сравнительно простую внутреннюю организацию. В их теле можно обнаружить ассимиляционную (основную) ткань, содержащую хлоропласты, а также слабо выраженные проводящие, механические, запасающие и покровные ткани.

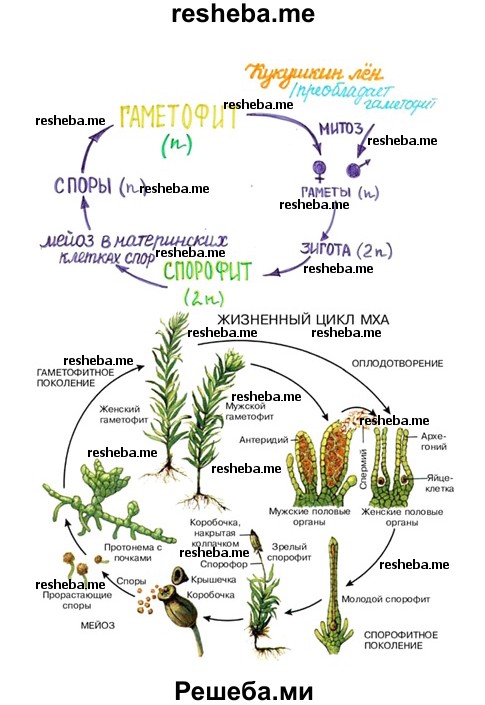

2. Что такое гаметофит? Что такое спорофит?

Гаметофит — это половое поколение, представляющее собой зелёное растение и образующий половые клетки (гаметы). Гаметофит больше выражен, чем спорофит — бесполое поколение, на котором формируются споры. Последний развивается непосредственно на гаметофите. Для осуществления оплодотворения необходима вода.

3. В каких географических областях распространены моховидные?

Моховидные широко распространены во влажной умеренной зоне Северного и Южного полушарий, в тундре, высокогорных лесах тропиков. В отличие от большинства представителей, некоторые виды очень устойчивы к длительному пересыханию и могут расти даже в местах кратковременного сезонного увлажнения; подобно лишайникам, эти растения способны оживать при наступлении благоприятных условий.

4. Охарактеризуйте особенности строения мха кукушкин лен?

Кукушкин лён растёт в хвойных лесах и на болотах. Его гаметофит представляет собой сте-бель, несущий листья (в обиходе именно гаметофит называют кукушкиным льном). Гаметофиты кукушкина льна раздельнополы. Гаметофит – это многолетний мох, имеющий прямостоячий стебель высотой в среднем 10-15 см, но может достигать 30-40 см. Стебель густо покрыт листьями, нижние листья на стебле развиваются в форме чешуек. Во внутреннем строении стебля различают примитивную проводящую систему, благодаря чему вода с растворенными питательными веществами перемещается по стеблю.

5. Как размножается кукушкин лен? Как вы думаете, каково биологическое значение чередования полового и бесполого поколения?

На верхушке мужских и женских растений развиваются органы полового размножения. После оплодотворения на женских растениях из зиготы образуется спорофит — коробочка, сидящая на длинной ножке. Коробочка имеет крышечку, которая к моменту созревания спор отпадает. Споры высыпаются наружу и рассеиваются ветром. В благоприятных условиях через несколько дней или недель они прорастают и дают начало гаметофиту. Чередование поколений обеспечивает непрерывность существования и повышает приспособленность организма в внешней среде.

6. Подготовьте сообщение на тему «Строение сфагнума».

Сфагнум имеет разветвлённый стебель, который густо покрыт листочками. На верхушке главного побега боковые ветви образуют розетку. Эти мхи растут в очень влажных местах и обычно находятся в воде, поэтому у них отсутствуют ризоиды и влага поступает непосредственно в стебель. В центре стебля имеются тонкостенные клетки, которые выполняют проводящую и запасающую функции. Они окружены плотным кольцом клеток — это механическая ткань. Самая периферическая часть стебля состоит из крупных мёртвых клеток. С течением времени нижние части растения постепенно отмирают.

7. Какую роль играют мхи в природе?

В природе: участвуют в создании биоценозов, особенно там, где почти сплошь покрывают почву (тундра); моховой покров способен накапливать и удерживать радиоактивные вещества; играют большую роль в регулировании водного баланса ландшафтов, так как способны впитывать и удерживать большое количество воды.

В деятельности человека: способствуют заболачиванию почвы; предохраняют почву от эрозии; некоторые сфагновые мхи применяются в медицине (в качестве перевязочных средств при необходимости); сфагновые мхи — источник образования торфа.

8. Зарисуй те в тетради схему жизненного цикла мха кукушкин лен.

9. Предложите способ предотвращения возгорания торфа.

Одним из способов предотвращения возгорания торфяников является метод прокладки по территории торфяников траншей заполненных негорючим материалом, в качестве которого используется сфагнум (поскольку он может накапливать в себе воду в больших количествах), и его последующего увлажнения.

10. Составьте развернутый план параграфа.

— общая характеристика отдела;

— описание внешнего и внутреннего строения;

— размножение мхов, значение чередования полового и бесполого поколения в жизненном цикле;

— описание внешнего строения мха Кукушкин лен и его жизненного цикла;

— описание внешнего строения мха Сфагнум и его жизненного цикла, значения в природе и для человека.

Источник