Холодная и горячая правка металла

Правка металла – операция, при помощи которой устраняют неровности, кривизну или другие недостатки формы заготовок. Правка металла – это выправление металла действием давления на какую-либо его часть независимо от того, производится это давление прессом или ударами молотка (рихтовка). Правка применяется при искажении формы деталей, например при изгибе, и скручивании валов, осей, шатунов, рам; при вмятинах и перекосах тонкостенных деталей. В зависимости от степени деформации и размеров детали правят с нагревом или без него. Правят стальные листы, листы из цветных металлов и их сплавов, стальные полосы, прутковый материал, трубы, проволоку, стальной квадрат, круг стальной, а также металлические сварные конструкции. Металл правят как в холодном, так и в нагретом состоянии. Правка играет большую роль в восстановлении негодных деталей оборудования. Правильно примененная правка может полностью восстановить деталь, вернув ей первоначальные качества. Правка может осуществляться в холодном состоянии, с подогревом и путем термического воздействия. Обработка металлов давлением при температуре ниже температуры рекристаллизации называется холодной обработкой, а при более высокой температуре – горячей обработкой.

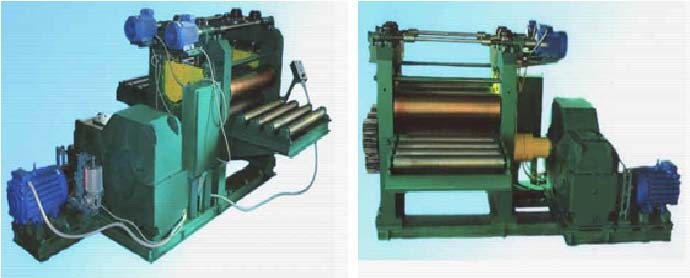

Правка холодным методом основана на механическом воздействии, вызывающем пластические деформации металла. Правку деталей из листового проката выполняют холодным методом вручную или на машинах. При ручной правке металлический лист проколачивают на ровной плите или наковальнях с помощью ручного инструмента или пневматического молотка со специальным зубилом. Машинную правку листовых деталей осуществляют прокаткой и растяжением. Правку прокаткой выполняют на валковых листоправильных машинах (рис. 1). Правку растяжением выполняют на растяжных правильных машинах, состоящих из стола-рольганга и гидравлического цилиндра двустороннего действия с подвижными зажимами, в которых зажимают листовую деталь. С повышением давления в гидравлическом цилиндре зажимы раздвигаются и создают в укороченных волокнах закрепленного листа растягивающие напряжения, достигающие предела текучести материала. В результате пластического растяжения укороченных волокон материала листовая деталь выпрямляется. В отдельных случаях правку листовых деталей выполняют поперечным изгибом на гидравлическом прессе последовательным нажимом пуансона. Сварные полотнища, получившие деформации от усадки сварных швов, правят аналогично деталям из листового проката.

Рис. 1. Валковые правильные машины

Правку деталей из профильного проката осуществляют холодным методом – вальцеванием на роликовых машинах, растяжением на растяжных машинах, а также поперечным изгибом на горизонтально-гибочных и гидравлических прессах. Правку сварных тавровых балок, рам, имеющих недопустимые сварочные деформации, выполняют холодным методом аналогично правке деталей профильного проката, а также тепловым методом.

Холодная правка ряда деталей является трудоемкой операцией, в процессе которой необходим контроль эффективности ее применения. Поэтому помимо обычного оборудования и контрольного инструмента (гидравлические прессы, индикаторы) все большее применение находят специальные стенды и приспособления, позволяющие осуществлять правку и комплексную проверку детали в процессе ее применения.

Холодная правка не влияет на структуру металла, так как на самом деле способствует снижению внутреннего напряжения материала. Это значительно отличает ее от горячих методов правки, когда материал подвергают нагреву до температур структурного превращения металла и таким образом наносят ему ущерб. Однако при правке без нагрева у стальных деталей остаются значительные внутренние напряжения. В результате после правки они постепенно принимают первоначальную форму. Для снятия внутренних напряжений после холодной правки деталь необходимо стабилизировать, т. е. выдержать при температуре 400…450 °С около 1 часа или при температуре 250…300 °С в течение нескольких часов.

Недостатки механической холодной правки: опасность обратного действия, снижение усталостной прочности и несущей способности детали. Опасность обратного действия вызвана возникновением неуравновешенных внутренних напряжений, которые с течением времени, уравновешиваясь, приводят к объемной деформации детали. Ухудшение усталостной прочности деталей происходит за счет образования в ее поверхностных слоях мест с растягивающими напряжениями, причем снижение усталостной прочности достигает 15…40 %.

Для повышения качества холодной правки применяют следующие способы: выдерживание детали под прессом в течение длительного времени; двойная правка детали, заключающаяся в первоначальном перегибе детали с последующей правкой в обратную сторону; стабилизация правки детали последующей термообработкой. Последний способ дает лучшие результаты, но при нагреве может возникнуть опасность нарушения термической обработки детали, кроме того, он дороже первых двух.

Холодная правка валов

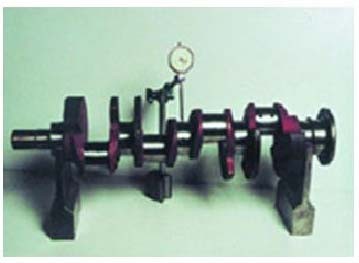

При эксплуатации машин у валов возникают дефекты: изгиб; износ рабочих поверхностей; повреждение резьбы, шпоночных канавок и шлицев. Изгиб валов определяют в центрах токарного станка, специальных приспособлений или на призмах с использованием стоек с индикаторами (рис. 2).

Рис. 2. Определение изгиба вала индикаторной головкой на призмах

Изгиб валов устраняют правкой: холодной или горячей. Холодную правку выполняют под прессом. Следует иметь в виду, что при холодной правке в результате появления наклепа в металле возникают внутренние напряжения, величина которых тем выше, чем больше величина деформации при правке. Кроме того, при холодной правке не всегда сохраняется требуемая форма вала (валы могут вновь принимать свою искаженную форму). Поэтому рекомендуется после холодной правки нагреть валы до 400…450 °С, выдержать 1 час и медленно охладить.

Правка по методу Буравцева. Его назвали «поэлементной холодной правкой». В процессе правки по методу Буравцева также используется пресс (рис. 3). Ноу-хау заключается в специальном приспособлении, с помощью которого поверхностный слой шейки вала пластически деформируется так, что в нем вместо обычных напряжений растяжения создаются напряжения сжатия. Галтель при этом не затрагивается, а значит, усталостная прочность коленчатого вала после правки не только не уменьшается, но даже возрастает. Более того, избавившись от недостатков ранее известных способов, поэлементная холодная правка позволяет восстановить любые коленчатые валы (и чугунные, и стальные) любых двигателей (от мотоциклов до экскаваторов), имеющих практически любой прогиб. При этом точность правки очень высока. Например, удается обеспечить взаимное биение коренных шеек 0,01 мм при исходном биении свыше 1 мм.

Рис. 3. Правка вала по методу Буравцева

За годы использования способа поэлементной правки на практике накоплен фактический материал о дальнейшей «судьбе» выправленных коленчатых валов как отечественных автомобилей, так и иномарок, включая грузовики и автобусы. Статистика показала, что эти коленчатые валы не возвращаются в изогнутое состояние со временем. Не было и рекламаций, связанных с поломкой валов, что косвенно свидетельствует об их высокой усталостной прочности.

Правка валов наклёпом. Способ целесообразен для правки коленчатых валов, биение которых не превышает 0,03…0,05 % от длины вала. Он производится наклепом щек пневматическим молотком со специальной головкой. Коленчатый вал укладывается на призмы верхними коренными шейками или устанавливается в центрах. Продолжительность правки и глубина наклепа (деформации щеки) зависят от силы и числа ударов в единицу времени. По одному и тому же месту не рекомендуют делать более трех-четырех ударов; контроль эффективности правки осуществляют измерением биения вала. Наклепу подлежат внутренняя и наружная стороны щеки (со стороны шатунной шейки) в зависимости от направления биения вала. Правка наклепом щек коленчатого вала не снижает его усталостной прочности.

Горячая правка металла

Этот метод правки является универсальным. Он осуществляется с помощью обычных средств нагрева и применяется для выправления деталей различной конфигурации с большой степенью точности. Одно из преимуществ метода в том, что он позволяет править литые детали из чугуна, которые иначе выправить почти невозможно. При необходимости процесс можно вести так, что исправление оси детали происходит замедленно и измеряется десятыми и сотыми долями миллиметра. Термическим воздействием можно производить правку деталей большого сечения, что особенно ценно при отсутствии на предприятии достаточно мощного прессового оборудования.

При горячей правке выравнивание получается в результате создания напряжений усадки. Это явление объясняется тем, что нагретая часть благодаря увеличению температуры старается расшириться, а окружающая ее область противодействует этому. При этом нагретая часть металла пластически деформируется. После осадки неровности нагретая часть охлаждается и создаваемые напряжения растяжения способствуют выравниванию металла. Правка тем эффективнее, чем быстрее происходит процесс нагревания и охлаждения и чем ýже нагреваемая полоса. В то же время слишком узкая полоса нагревания вызывает трещины в материале.

Деталь типа вала или оси круглого сечения или балки прямоугольного сечения, подвергаемая правке, укладывается на две опоры или ставится в центры выпуклостью кверху. Под точку наибольшей вогнутости ставится индикатор, по показаниям которого контролируют ход процесса. Нагрев ведут обычно сварочной горелкой (мощность ее подбирают в зависимости от сечения детали), место наивысшего перегиба ограничивают накладками. Если одноразового нагрева оказывается недостаточно для получения заданной прямолинейности, операцию повторяют, прогревая зону, расположенную рядом с первоначальной. Дважды греть одно и то же место не рекомендуется. Например, требуется выправить шпиндель фрезерного станка, который изогнут до величины прогиба 0,2 мм. Правка ведется на токарном станке. Исправляемый шпиндель закрепляется в патроне и люнете. Для правки деталь нагревают в точке наибольшей выпуклости с последующим охлаждением проточной водой. Место нагрева ограничивается специальным щитком из листового асбеста, смоченного водой. Нагревом с последующим охлаждением ось шпинделя может быть выправлена до прямолинейности 0,01…0,02 мм.

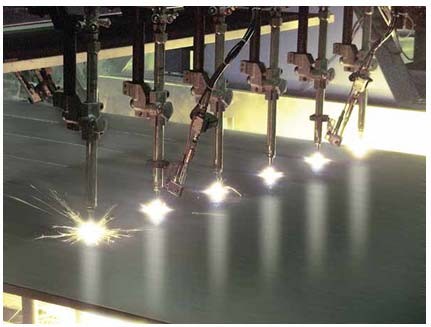

Детали из листовой стали правят по такому же методу, укладывая их для удобства на плиту (рис. 2.4). По прилеганию детали к плите определяют ход процесса правки. Нагрев ведут до температуры 800…900 °С, но не выше 1000 °С. Температуру нагрева можно определить по вишнево-красному цвету детали. Охлаждение можно интенсифицировать путем обдувания нагретой зоны сжатым воздухом или смачиванием водой. Момент начала охлаждения нужно выбирать такой, чтобы не закалить деталь.

Рис. 4. Термическая правка листовой стали

Хорошие результаты дает правка термическим воздействием изогнувшихся столов фрезерных, продольно-строгальных, шлифовальных и других станков. Для правки стол укладывают на плиту вниз направляющими. На рабочей поверхности стола наносят мелом черту поперек стола против места наибольшей выпуклости и нагревают полосу вдоль нанесенной черты. Если эта операция производится на плите, то результаты правки контролируются по зазору между направляющими стола и плитой, а также при помощи индикатора.

Термомеханический метод правки. Он отличается от термического тем, что до начала нагрева участка вала, установленного выпуклой стороной вверх, в нем заранее создаются упругие напряжения с помощью механического нажима, например хомутом. Нажимное устройство устанавливается вблизи от места нагрева, рядом с точкой наибольшего прогиба. Перед началом нагрева этим устройством прогибают вал в противоположную от первоначального прогиба сторону. Контроль величины деформации вала при изгибе его нажимным устройством выполняют при помощи индикаторов. При нагреве вал стремится выгнуться вверх; встречая дополнительное сопротивление вследствие этого, материал в месте нагрева переходит предел текучести раньше, чем при чисто термической правке.

Метод релаксации напряжений заключается в том, что вал на участке его максимального искривления подвергается нагреву по всей окружности и на глубину всего сечения до температуры 600…650 °С. Нагрев производится при вращении вала на малых оборотах. После выдержки при указанной температуре в течение нескольких часов вал устанавливается прогибом вверх, и сразу же на нагретый участок вала с помощью специального приспособления производится нажим в сторону, противоположную прогибу. Нажим производится для создания небольшого напряжения в материале нагретого вала (упругая деформация). Время, в течение которого нагретый вал выдерживается в напряженном состоянии, должно быть достаточным, чтобы под действием нагрузки и высокой температуры необходимая часть упругой деформации перешла в пластическую. Основным достоинством метода правки, основанного на явлении релаксации напряжений, является выпрямление вала с обеспечением стабильности формы при дальнейшей эксплуатации. При этом в процессе правки, проводимой при напряжениях значительно ниже предела текучести, не возникает опасных внутренних напряжений.

Источник

Правка валов ручным способом

Характерными дефектами валов и осей, возникающими в процессе эксплуатации, являются прогиб, скручивание, изломы, образование забоин и трещин, износ шеек (цапф), износ или повреждение шпоночных канавок, шлицов, повреждение и износ резьбы.

При наличии погнутости вала (оси) и других дефектов в первую очередь устраняют прогиб.

Величину прогиба вала или оси устанавливают на токарном станке или на подшипниках, затем индикатором измеряют биение на различных участках, отмечая мелом места, которые дают наибольшее биение и потому требуют правки.

Более простой способ определения изгиба – при помощи стальной линейки. Ее прикладывают ребром по оси вала и щупом замеряют величину просвета на данном участке, соответствующую прогибу вала.

Допустимый прогиб валов при частоте вращения свыше 500 об/мин составляет 0,15 мм на 1 м, но не более 0,30 мм на всю длину вала; при частоте вращения менее 500 об/мин – 0,10 мм на 1 м, но не более 0,20 мм на всю длину вала.

Прогиб вала и осей величиной менее 0,5 мм устраняют шлифованием, а выше 0,5 мм – холодной правкой или правкой с нагреванием.

Холодную правку валов (осей) проводят несколькими способами: чеканкой, винтовыми приспособлениями и прессами.

При холодной правке чеканкой (рис. 23.1, а) вал 1 устанавливают на двух опорах вогнутой стороной вверх. Под место наибольшего прогиба устанавливают подкладку 6 из мягкой меди или дерева твердой породы.

Рис. 23.1. Правка вала:

а – холодная правка чеканкой; б – порядок ударов; в – правка с нагревом; 1 – вал; 2 – место наибольшего прогиба; 3 – индикатор; 4 – место наклепа; 5 – хомут; 6 – подкладки; 7 – опоры

Около места наклепа 4 закрепляют вал скобой или хомутом 5, оставляя на весу наибольшую часть вала (0,6–0,8) * l. Это необходимо для того, чтобы масса вала способствовала вытяжке вогнутых волокон. Для этого же на длинном конце вала проводят дополнительно равномерный нажим.

Наклепывание (чеканку) проводят над подкладкой 6, осторожно, ударяя молотком массой 1–2 кг по специальному медному или латунному чекану, пригнанному по форме вала (рис. 23.1, б).

По мере чеканки индикатором 3 измеряют стрелу прогиба вала.

При диаметре валов менее 60 мм их правят при помощи винтового пресса. Головка винта должна быть установлена над выпуклым местом вала и давить на него через медную или латунную прокладку. Одновременно следует постукивать по поверхности вала свинцовой или медной кувалдой или обыкновенным молотком по медной подкладке.

Правку с нагревом применяют для валов диаметром более 80 мм, а также при изгибах валов, достигающих нескольких миллиметров (рис. 23.1, в).

Вал 1 устанавливают на двух опорах 4 выпуклой стороной вверх. Затем нагревают газопламенной горелкой в месте наибольшего прогиба 2, отмеченном индикатором. Для этого вал обертывают с обеих сторон от места нагрева мокрым листовым асбестом, закрепляют его проволокой, оставляя открытым участок непосредственного нагрева. При этом принимают размеры открытого участка вала по длине 0,1–0,2 d, а по окружности – 1/3 d (где d – диаметр вала). Прогревание длится 3–5 мин при температуре пламени 500–550 °C. Температуру нагрева контролируют термопарой или по цвету побежалости стали (темно-бурый цвет каления). Нагретый участок быстро охлаждают сжатым воздухом. Операцию повторяют несколько раз. Вал выравнивается под воздействием внутренних напряжений, возникающих при местном нагреве и охлаждении. Таким способом можно править валы, изгиб которых достигает нескольких миллиметров, с точностью до 0,03–0,05 мм.

Прогиб вала проверяют индикатором 3 до начала и после прогрева, который повторяют, если вал не выпрямится от одного нагрева.

Устранение скрученности. Скрученные валы, как правило, выбраковывают. При скрученности валов Ø 50–60 мм до 10° ее устраняют рычажным захватом, а особо тонких валов или осей – зажимая один конец вала (оси) в тисках и поворачивая другой конец воротком в необходимую сторону. При этом подкладывают медные или свинцовые прокладки.

Угол скручивания (смещения) определяют замером линейкой с угломером или рейсмусом.

Заварка трещин. Валы, имеющие сквозные изломы или поперечные трещины глубиной до 0,10 диаметра вала, как правило, заменяют новыми.

Валы и оси, имеющие отдельные поперечные трещины глубиной до 0,10 диаметра вала и продольные трещины глубиной не более 0,15 диаметра вала, длиной не более 10 % от длины вала и не воспринимающие ударной нагрузки, могут быть отремонтированы электросваркой. При этом необходимо предварительно разделать все трещины до здорового места и снять фаски по 10–12 мм на сторону. Валы малых диаметров перед сваркой подогревают. После сварки правят, обтачивают и шлифуют.

Ремонт шеек валов. Поверхностные повреждения цапф (царапины, риски, заусенцы, неглубокие задиры), а также незначительные овальность, конусность или эллипсность шеек (не более 0,2 мм) устраняют вручную бархатным напильником с последующим полированием тонким наждачным полотном или специальными полировочными жимками. Жимок представляет собой две колодки, наложенные одна на другую, с отверстиями определенного диаметра. Внутренние стенки отверстия обтянуты кожей. При износах свыше 0,2 мм шейки перетачивают на токарном станке, а затем шлифуют под ремонтный размер.

Переточку выполняют в два или три перехода: первый – грубая обработка острым обдирным резцом; второй – обточка чистовым резцом; третий – отделка широким резцом.

Во избежание перенапряжения валов при относительно небольших выработках шеек рекомендуется ремонтировать их металлизацией. Допускается наращивание поверхности шеек хромированием и осталиванием.

При изменении диаметра шейки свыше 10 % переточка ее не допускается. В этом случае ремонт выполняют электронаплавкой с последующей проточкой до номинального диаметра.

Для того чтобы получить хорошую поверхность восстанавливаемой шейки и прочный слой наплавляемого металла, необходимо изношенную часть шейки проточить на 1,0–1,5 мм от номинального размера шейки, а после этого наплавить металл в определенном порядке. Наплавку металла на шейки цапф можно делать вдоль оси шейки или по окружности.

В первом случае (рис. 23.2, а) каждый следующий валик наплавляемого металла должен перекрывать на 1/3 по ширине предыдущий (соседний с ним) и заканчиваться на противоположной по диаметру стороне шейки (на рис. 23.2, а последовательность наложения валиков указана цифрами). Это делают для того, чтобы наплавляемую шейку не повело.

Рис. 23.2. Электронаплавка шейки вала: а – вдоль оси шейки; б – по окружности

Во втором случае (рис. 23.2, б) также остается в силе условие перекрытия на 1/3 каждым валиком ранее наплавленного валика.

После проверки отсутствия искривления шейки при наварке ее протачивают. В тех случаях, когда наплавку сделать трудно, шейки вала ремонтируют установкой ремонтных втулок. При этом способе ремонта отожженный вал обтачивают и напрессовывают втулку из того же материала, раскернивают ее по торцу или приваривают точечной сваркой. Втулку можно ставить на эпоксидном клее, обработав затем шейку до нужного размера.

Восстановление центровых отверстий. Проверку и восстановление центровых отверстий валов проводят на токарных станках. Для этого ремонтируемый вал устанавливают одним концом в самоцентрирующий патрон, а второй конец шейкой вала кладут на кулачки неподвижного люнета. Регулировкой кулачков люнета добиваются того, чтобы индикатор показывал биение на шейке вала не более половины допуска на изготовление.

После выверки вала проводят правку центров центровым сверлом, специальным резцом или шабером. Центр второго конца вала исправляют так же, как и первого. Качество правки центров проверяют на том же токарном станке, но вал устанавливают в центре, а контролируют шейки вала по индикатору.

Ремонт шпоночной канавки и шлицов. Сначала проверяют канавки (штихмасом, штангенциркулем и угольником). Если повреждения канавок не превышают 5 % от их ширины, то канавки ремонтируют напильником и шабером. При более значительных повреждениях, требующих расширения канавки от 5–15 %, ремонт выполняют прострожкой и фрезерованием канавки на станках и тем самым придают ей ремонтный размер, соответственно, изменяя при этом размер шпонки (допускается применение ступенчатой шпонки). Ремонтный размер паза не должен превышать номинальный более чем на 15 %. Шпоночные пазы, изношенные более чем на 15 %, восстанавливают под номинальный размер наплавкой вручную одной из стенок паза с последующей механической обработкой. Практикуется изготовление нового шпоночного паза под углом 120–180° по отношению к изношенному. При этом изношенный паз заваривают. Для неответственных соединений допускается наплавка изношенного паза с последующей обработкой (на прежнем месте).

Шлицевые соединения ремонтируют наплавкой шлицев с последующим отжигом, механической и термической обработкой. При небольших износах зубилом надрубают канавку вдоль шлица, при этом шлиц раздается по ширине. Полученную канавку заделывают наплавкой и обрабатывают.

Источник