- Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) методом “донора”

- Искусственная вентиляция легких (ИВЛ): инвазивная и неинвазивная респираторная поддержка

- Что такое ИВЛ?

- Показания к искусственной вентиляции легких

- Инвазивная вентиляция легких

- Кому и когда необходима инвазивная ИВЛ?

- Как работает аппарат инвазивной ИВЛ?

- Особенности оборудования для инвазивной вентиляции

- Неинвазивная вентиляция легких

- НИВЛ — что это?

- Когда применяется неинвазивная вентиляция легких?

- Сердечно-легочная реанимация (СЛР)

- Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения

- Оцените безопасность для себя, пострадавшего (пострадавших) и окружающих на месте происшествия

- Проверьте наличие сознания у пострадавшего

- Что делать при отсутствии признаков сознания

- Как определить наличие дыхания

- Что делать при отсутствии дыхания

- Что делать при отсутствии возможности привлечения помощника

- Одновременно с вызовом скорой медицинской помощи необходимо приступить к давлению руками на грудину пострадавшего

- Вдохи искусственного дыхания выполняются следующим образом:

- Выполнение искусственного дыхания методом «Рот-к-носу»

- Продолжите реанимационные мероприятия

- К основным ошибкам при выполнении реанимационных мероприятий относятся:

- При оказании первой помощи используются простейшие способы проверки наличия или отсутствия признаков жизни:

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) методом “донора”

.1. Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) методом “донора”.

Современная методика оживления больных и пострадавших основана на том, что имеет три преимущества перед другими, ранее применяемыми методами, основанными на изменении объема грудной клетки, а именно:

увеличить

Рис.3.1.

Положение головы больного при проведении искусственной вентиляции легких по способу изо рта в рот или изо рта в нос.

а) в выдыхаемом воздухе «донора» содержание кислорода достигает 17%, достаточного для усвоения легкими пострадавшего;

б) в выдыхаемом воздухе содержание углекислого газа — до 4%. Указанный газ, поступая в легкие пострадавшего, возбуждает его дыхательный центр в центральной нервной системе и стимулирует восстановление спонтанного (самостоятельного) дыхания.

в) по сравнению с другими приемами обеспечивает больший объем поступающего воздуха в легкие пострадавшего.

Единственный недостаток метода искусственной вентиляции легких методом «донора» заключается в наличии психологического барьера — тяжело заставить себя дышать в рот или в нос другому, порой чужому и незнакомому человеку, особенно если предварительно у того возникла рвота. Этот барьер надо преодолеть в любом случае, во имя спасения жизни умирающего человека.

Для этого следует:

1. Придать больному соответствующее положение: уложить на твердую по-верхность, на спину положив под лопатки валик из одежды. Голову максимально закинуть назад.

2. Открыть рот и осмотреть ротовую полость. При судорожном сжатии жевательных мышц для его открытия применить нож, отвертку, ложку и т. д. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс намотанным на указательный палец носовым платком. Если язык запал – вывернуть тем же пальцем

увеличить

Рис. 3.2. Подготовка к проведению искусственного дыхания: выдвигают нижнюю челюсть вперед (а), затем переводят пальцы на подбородок и, оттягивая его вниз, раскрывают рот; второй рукой, помещенной на лоб, запрокидывают голову назад (б).

увеличить

Рис. 3.3. Искусственная вентиляция легких по способу изо рта в рот.

3. Встать с правой стороны. Левой рукой придерживая голову пострадавшего в запрокинутом положении, одновременно прикрывают пальцами носовые ходы. Правой рукой следует выдвинуть вперед и вверх нижнюю челюсть. При этом очень важна следующая манипуляция:

а) большим и средним пальцами придерживают челюсть за скуловые дуги;

б) указательным пальцем приоткрывают ротовую полость;

в) кончиками безымянного пальца и мизинца (4 и 5 пальцы) контролируют удары пульса на сонной артерии.

4. Сделать глубокий вдох, обхватив губами рот пострадавшего и произвести вдувание. Рот предварительно с гигиенической целью накрыть любой чистой материей.

В момент вдувания глазами контролировать подъем грудной клетки.

Частота дыхательных циклов 12-15 в 1 минуту, т. е. одно вдувание за 5 секунд.

При появлении признаков самостоятельного дыхания у пострадавшего ИВЛ сразу не прекращают, продолжая до тех пор. пока число самостоятельных вдохов не будет соответствовать 12-15 в I минуту. При этом но возможности синхронизируют ритм вдохов с восстанавливающимся дыханием у пострадавшего.

увеличить

Рис. 3.4. Искусственная вентиляция легких по способу изо рта в нос.

Источник

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ): инвазивная и неинвазивная респираторная поддержка

К искусственной вентиляции легких (ИВЛ) прибегают для оказания помощи пациентам с острой или хронической дыхательной недостаточностью, когда больной не может самостоятельно вдыхать необходимый для полноценного функционирования организма объем кислорода и выдыхать углекислый газ. Необходимость в ИВЛ возникает при отсутствии естественного дыхания или при его серьезных нарушениях, а также во время хирургических операций под общим наркозом.

Что такое ИВЛ?

Искусственная вентиляция в общем виде представляет собой вдувание газовой смеси в легкие пациента. Процедуру можно проводить вручную, обеспечивая пассивный вдох и выдох путем ритмичных сжиманий и разжиманий легких или с помощью реанимационного мешка типа Амбу. Более распространенной формой респираторной поддержки является аппаратная ИВЛ, при которой доставка кислорода в легкие осуществляется с помощью специального медицинского оборудования.

Показания к искусственной вентиляции легких

Искусственная вентиляция легких проводится при острой или хронической дыхательной недостаточности, вызванной следующими заболеваниями или состояниями:

- хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ);

- муковисцидоз;

- пневмония;

- кардиогенный отек легких;

- рестриктивные патологии легких;

- боковой амиотрофический синдром;

- синдром ожирения-гиповентиляции;

- кифосколиоз;

- травмы грудной клетки;

- дыхательная недостаточность в послеоперационный период;

- дыхательные расстройства во время сна и т. д.

Инвазивная вентиляция легких

Эндотрахеальная трубка вводится в трахею через рот или через нос и подсоединяется к аппарату ИВЛ

При инвазивной респираторной поддержке аппарат ИВЛ обеспечивает принудительную прокачку легких кислородом и полностью берет на себя функцию дыхания. Газовая смесь подается через эндотрахеальную трубку, помещенную в трахею через рот или нос. В особо критических случаях проводится трахеостомия – хирургическая операция по рассечению передней стенки трахеи для введения трахеостомической трубки непосредственно в ее просвет.

Инвазивная вентиляция обладает высокой эффективностью, но применяется лишь случае невозможности помочь больному более щадящим способом, т.е. без инвазивного вмешательства.

Кому и когда необходима инвазивная ИВЛ?

Подключенный к аппарату ИВЛ человек не может ни говорить, ни принимать пищу. Интубация доставляет не только неудобства, но и болезненные ощущения. Ввиду этого пациента, как правило, вводят в медикаментозную кому. Процедура проводится только в условиях стационара под наблюдением специалистов.

Инвазивная вентиляция легких отличается высокой эффективностью, однако интубация предполагает введение пациента в медикаментозную кому. Кроме того, процедура сопряжена с рисками.

Традиционно инвазивную респираторную поддержку применяют в следующих случаях:

- отсутствие эффекта или непереносимость НИВЛ у пациента;

- повышенное слюнотечение или образование чрезмерного количества мокроты;

- экстренная госпитализация и необходимость немедленной интубации;

- состояние комы или нарушение сознания;

- вероятность остановки дыхания;

- наличие травмы и/или ожогов лица.

Как работает аппарат инвазивной ИВЛ?

Принцип работы приборов для инвазивной ИВЛ можно описать следующим образом.

- Для краткосрочной ИВЛ эндотрахеальная трубка вводится в трахею больного через рот или нос. Для долгосрочной ИВЛ на шее пациента делается разрез, рассекается передняя стенка трахеи и непосредственно в ее просвет помещается трахеостомическая трубка.

- Через трубку в легкие подается дыхательная смесь. Риск утечки воздуха сведен к минимуму, поэтому больной гарантированно получает нужное количество кислорода.

- Состояние больного можно контролировать с помощью мониторов, на которых отображаются параметры дыхания, объем подаваемой воздушной смеси, сатурация, сердечная деятельность и др. данные.

Особенности оборудования для инвазивной вентиляции

Оборудование для инвазивной вентиляции легких имеет ряд характерных особенностей.

- Полностью берет на себя функцию дыхания, т.е. фактически дышит вместо пациента.

- Нуждается в регулярной проверке исправности всех клапанов, т.к. от работоспособности системы зависит жизнь больного.

- Процедура должна контролироваться врачом. Отлучение пациента от аппарата ИВЛ также предполагает участие специалиста.

- Используется с дополнительными аксессуарами – увлажнителями, откашливателями, запасными контурами, отсосами и т. д.

Неинвазивная вентиляция легких

За последние два десятилетия заметно возросло использование оборудования неинвазивной искусственной вентиляции легких. НИВЛ стала общепризнанным и широко распространенным инструментом терапии острой и хронической дыхательной недостаточности как в лечебном учреждении, так и в домашних условиях.

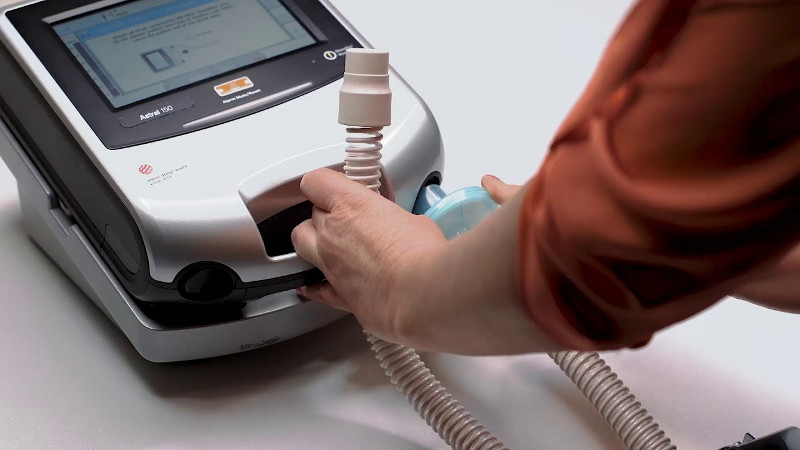

Одним из ведущих производителей медицинских респираторных устройств является австралийская компания ResMed

НИВЛ — что это?

Неинвазивная вентиляция легких относится к искусственной респираторной поддержке без инвазивного доступа (т.е. без эндотрахеальной или трахеостомической трубки) с использованием различных известных вспомогательных режимов вентиляции.

Оборудование подает воздух в интерфейс пациента через дыхательный контур. Для обеспечения НИВЛ используются различные интерфейсы – носовая или рото-носовая маска, шлем, мундштук. В отличие от инвазивного метода, человек продолжает дышать самостоятельно, но получает аппаратную поддержку на вдохе.

Когда применяется неинвазивная вентиляция легких?

Ключом к успешному использованию неинвазивной вентиляции легких является признание ее возможностей и ограничений, а также тщательный отбор пациентов (уточнение диагноза и оценка состояния больного). Показаниями для НИВЛ являются следующие критерии:

- одышка в состоянии покоя;

- частота дыхания ЧД>25, участие в респираторном процессе вспомогательной дыхательной мускулатуры;

- гиперкапния (PaC02>45 и его стремительное нарастание);

- уровень Ph

Источник

Сердечно-легочная реанимация (СЛР)

Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения

Основные признаки жизни у пострадавшего

К основным признакам жизни относятся наличие сознания, самостоятельное дыхание и кровообращение. Они проверяются в ходе выполнения алгоритма сердечно-легочной реанимации.

Причины нарушения дыхания и кровообращения

Внезапная смерть (остановка дыхания и кровообращения) может быть вызвана заболеваниями (инфаркт миокарда, нарушения ритма сердца и др.) или внешним воздействием (травма, поражение электрическим током, утопление и др.). Вне зависимости от причин исчезновения признаков жизни сердечно-легочная реанимация проводится в соответствии с определенным алгоритмом, рекомендованным Российским Национальным Советом по реанимации и Европейским Советом по реанимации.

Самым распространенным осложнением сердечно-легочной реанимации является перелом костей грудной клетки (преимущественно ребер). Наиболее часто это происходит при избыточной силе давления руками на грудину пострадавшего, неверно определенной точке расположения рук, повышенной хрупкости костей (например, у пострадавших пожилого и старческого возраста).

Избежать или уменьшить частоту этих ошибок и осложнений можно при регулярной и качественной подготовке.

Оцените безопасность для себя, пострадавшего (пострадавших) и окружающих на месте происшествия

На месте происшествия участнику оказания первой помощи следует оценить безопасность для себя, пострадавшего (пострадавших) и окружающих. После этого следует устранить угрожающие факторы или минимизировать риск собственного повреждения, риск для пострадавшего (пострадавших) и окружающих.

Проверьте наличие сознания у пострадавшего

Далее необходимо проверить наличие сознания у пострадавшего. Для проверки сознания необходимо аккуратно потормошить пострадавшего за плечи и громко спросить: «Что с Вами? Нужна ли Вам помощь?». Человек, находящийся в бессознательном состоянии, не сможет отреагировать и ответить на эти вопросы.

Что делать при отсутствии признаков сознания

При отсутствии признаков сознания следует определить наличие дыхания у пострадавшего. Для этого необходимо восстановить проходимость дыхательных путей у пострадавшего: одну руку положить на лоб пострадавшего, двумя пальцами другой взять за подбородок, запрокинуть голову, поднять подбородок и нижнюю челюсть. При подозрении на травму шейного отдела позвоночника запрокидывание следует выполнять максимально аккуратно и щадяще.

Как определить наличие дыхания

Для проверки дыхания следует наклониться щекой и ухом ко рту и носу пострадавшего и в течение 10 сек. попытаться услышать его дыхание, почувствовать выдыхаемый воздух на своей щеке и увидеть движения грудной клетки у пострадавшего. При отсутствии дыхания грудная клетка пострадавшего останется неподвижной, звуков его дыхания не будет слышно, выдыхаемый воздух изо рта и носа не будет ощущаться щекой. Отсутствие дыхания определяет необходимость вызова скорой медицинской помощи и проведения сердечно-легочной реанимации.

Что делать при отсутствии дыхания

При отсутствии дыхания у пострадавшего участнику оказания первой помощи следует организовать вызов скорой медицинской помощи. Для этого надо громко позвать на помощь, обращаясь к конкретному человеку, находящемуся рядом с местом происшествия и дать ему соответствующие указание. Указания следует давать кратко, понятно, информативно: «Человек не дышит. Вызывайте «скорую». Сообщите мне, что вызвали».

Что делать при отсутствии возможности привлечения помощника

При отсутствии возможности привлечения помощника, скорую медицинскую помощь следует вызвать самостоятельно (например, используя функцию громкой связи в телефоне). При вызове необходимо обязательно сообщить диспетчеру следующую информацию: место происшествия, что произошло; число пострадавших и что с ними; какая помощь оказывается. Телефонную трубку положить последним, после ответа диспетчера. Вызов скорой медицинской помощи и других специальных служб производится по телефону 112 (также может осуществляться по телефонам 01, 101; 02, 102; 03, 103 или региональным номерам).

Одновременно с вызовом скорой медицинской помощи необходимо приступить к давлению руками на грудину пострадавшего

Одновременно с вызовом скорой медицинской помощи необходимо приступить к давлению руками на грудину пострадавшего, который должен располагаться лежа на спине на твердой ровной поверхности. При этом основание ладони одной руки участника оказания первой помощи помещается на середину грудной клетки пострадавшего, вторая рука помещается сверху первой, кисти рук берутся в замок, руки выпрямляются в локтевых суставах, плечи участника оказания первой помощи располагаются над пострадавшим так, чтобы давление осуществлялось перпендикулярно плоскости грудины. Давление руками на грудину пострадавшего выполняется весом туловища участника оказания первой помощи на глубину 5-6 см с частотой 100-120 в минуту. После 30 надавливаний руками на грудину пострадавшего необходимо осуществить искусственное дыхание методом «Рот-ко-рту». Для этого следует открыть дыхательные пути пострадавшего (запрокинуть голову, поднять подбородок), зажать его нос двумя пальцами, сделать два вдоха искусственного дыхания.

Вдохи искусственного дыхания выполняются следующим образом:

Необходимо сделать свой нормальный вдох, герметично обхватить своими губами рот пострадавшего и выполнить равномерный выдох в его дыхательные пути в течение 1 секунды, наблюдая за движением его грудной клетки. Ориентиром достаточного объема вдуваемого воздуха и эффективного вдоха искусственного дыхания является начало подъема грудной клетки, определяемое участником оказания первой помощи визуально. После этого, продолжая поддерживать проходимость дыхательных путей, необходимо дать пострадавшему совершить пассивный выдох, после чего повторить вдох искусственного дыхания вышеописанным образом. На 2 вдоха искусственного дыхания должно быть потрачено не более 10 секунд. Не следует делать более двух попыток вдохов искусственного дыхания в перерывах между давлениями руками на грудину пострадавшего. При этом рекомендуется использовать устройство для проведения искусственного дыхания из аптечки или укладки.

Выполнение искусственного дыхания методом «Рот-к-носу»

В случае невозможности выполнения искусственного дыхания методом «Рот-ко-рту» (например, повреждение губ пострадавшего), производится искусственное дыхание методом «Рот-к-носу». При этом техника выполнения отличается тем, что участник оказания первой помощи закрывает рот пострадавшему при запрокидывании головы и обхватывает своими губами нос пострадавшего.

Продолжите реанимационные мероприятия

Далее следует продолжить реанимационные мероприятия, чередуя 30 надавливаний на грудину с 2-мя вдохами искусственного дыхания.

К основным ошибкам при выполнении реанимационных мероприятий относятся:

нарушение последовательности мероприятий сердечно-легочной реанимации; неправильная техника выполнения давления руками на грудину пострадавшего (неправильное расположение рук, недостаточная или избыточная глубина надавливаний, неправильная частота, отсутствие полного поднятия грудной клетки после каждого надавливания); неправильная техника выполнения искусственного дыхания (недостаточное или неправильное открытие дыхательных путей, избыточный или недостаточный объем вдуваемого воздуха); неправильное соотношение надавливаний руками на грудину и вдохов искусственного дыхания; время между надавливаниями руками на грудину пострадавшего превышает 10 сек.

При оказании первой помощи используются простейшие способы проверки наличия или отсутствия признаков жизни:

Показания к прекращению СЛР

Реанимационные мероприятия продолжаются до прибытия скорой медицинской помощи или других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь, и распоряжения сотрудников этих служб о прекращении реанимации, либо до появления явных признаков жизни у пострадавшего (появления самостоятельного дыхания, возникновения кашля, произвольных движений).

В случае длительного проведения реанимационных мероприятий и возникновения физической усталости у участника оказания первой помощи необходимо привлечь помощника к осуществлению этих мероприятий. Большинство современных отечественных и зарубежных рекомендаций по проведению сердечно-легочной реанимации предусматривают смену ее участников примерно каждые 2 минуты, или спустя 5-6 циклов надавливаний и вдохов.

Реанимационные мероприятия могут не осуществляться пострадавшим с явными признаками нежизнеспособности (разложение или травма, несовместимая с жизнью), либо в случаях, когда отсутствие признаков жизни вызвано исходом длительно существующего неизлечимого заболевания (например, онкологического).

Источник