- Практические методы научного познания

- Формы и методы научного познания

- Обществознание: понятие, формы и методы научного познания

- Методы научного познания

- Универсальные методы научного познания:

- Формы познания

- Философия науки

- Тема 7. Методы научного познания: классификация, характеристика. Методы эмпирического исследования

- 1. Методы научного познания: классификация, характеристика. Методы эмпирического исследования

- Что такое познание — виды, формы, методы и уровни познания

- Познание — это.

- Формы познания — чувственное и рациональное

- Виды познания (научное, творчество, самопознание)

- Методы познания

- Комментарии и отзывы (3)

Практические методы научного познания

В человеческом обществе существуют методы духовной, идеальной деятельности и методы практической, материальной деятельности. Соответственно, и методы познания делят на логические и практические методы.

Первые методы научного познания были практическими. На общенаучном уровне к практическим методам относят наблюдение, измерение и эксперимент. Эти методы тесно связаны между собой.

Наблюдение – это восприятие объекта, обусловленное задачей исследования, преднамеренное и целенаправленное. Это опытное (эмпирическое) начало его познания, базирующееся непосредственно на показаниях органов чувств.

В общественных науках разновидностью наблюдения является опрос – метод сбора информации со слов спрашиваемых [2, с. 87-88].

Измерение – метод исследования, при котором устанавливаются отношения одной величины к другой, служащей эталоном, стандартом.

В технических науках измерение – это нахождение значения физической величины опытным путём с помощью специальных технических средств.

В социальном исследовании измерение – это способ упорядочивания информации, при котором системы чисел и отношений между ними ставятся в соответствие ряду социальных факторов (например, денежных оценок труда, разрядов квалификации, успехов в обучении). Различные меры повторяемости, воспроизводимости социальных фактов и являются социальными измерениями или шкалами.

Общей целью любых измерений является получение численных данных, позволяющих судить не столько о качестве, сколько о количестве некоторых состояний объекта.

В соответствии с постулатом о неизбежности погрешности измерения любые результаты должны сопровождаться оценкой погрешности результатов. Измерение предполагает обязательное наличие: а) объекта;

б) свойства объекта, которое поддаётся восприятию; в) инструмента измерения [2, с. 89–90].

Эксперимент – это метод, с помощью которого явления действительности изучаются в контролируемых, управляемых условиях.

Эксперимент – это идеализированный опыт. Эксперимент является методом более сильным, чем наблюдение и измерение, где исследуемое явление остаётся неизменным. Эксперимент обычно включает выделение объекта исследования и создание необходимых условий.

Различают практический эксперимент на предметно-чувственном уровне и мысленный эксперимент на абстрактно-логическом уровне [2,

с. 90–91].

Источник

Формы и методы научного познания

Обществознание: понятие, формы и методы научного познания

Познание – это процесс приобретения знаний об окружающем мире, его закономерностях и явлениях.

Методы научного познания

Методы познания — это система принципов и правил практической и теоретической деятельности.

Методы познания обобщают по двум уровням:

- Эмпирический уровень

- Теоретический уровень

| Эмпирический уровень | |

| Эмпирические (опытные) методы познания | — познание научных фактов, открытие эмпирической закономерности. |

| Формы |

|

| Методы |

|

| Теоретический уровень | |

| Теоретический (рационально-логический) уровень | |

| Формы |

|

| Методы |

|

Универсальные методы научного познания:

- Анализ

- Синтез

- Индукция

- Дедукция

- Абстрогирование

- Идеализация

- Обобщение

- Аналогия

- Системный подход

- Структурно-функциональный подход

- Моделирование: предметное, математическое, идеальное.

Формы познания

- Научное познание. Вид познания, основанный на логике, научном подходе, выводах; также называют рациональным познанием.

- Творческое или художественное познание (отражает окружающий мир с помощью художественных образов и символов)

- Философское познание. Оно заключается в стремлении объяснить окружающую действительность, место, которое в ней занимает человек, и то, каким оно должно быть.

- Религиозное познание. Объектом изучения является Бог, моральные устои, характерные данной религии.

- Мифологическое познание. Познание, свойственное первобытным культурам.

- Самопознание. Познание собственных психических и физических свойств, самоосмысление. Способы самосознания: самоанализ, самонаблюдение.

Решай задания и варианты ЕГЭ по обществознанию с ответами.

Источник

Философия науки

Тема 7. Методы научного познания: классификация, характеристика. Методы эмпирического исследования

1. Методы научного познания: классификация, характеристика. Методы эмпирического исследования

1. Сущность метода.

2.Виды методов научного познания.

3.Функции методов научного знания.

1. Сущность метода.

Метод – средство познания (как лопата: если применяют – хорошо, если нет- плохо, перестает быть орудием). Более сложное определение: метод – система приемов, правил, требований, которыми необходимо руководствоваться в процессе познания. Аспекты метода: предметно-содержательный (в нем отражено представление о предмете исследования); операциональный (метод содержит совокупность требований, которые характеризуют порядок познавательных операций); аксиологический (характеризует степень его надежности, экономичности, эффективности).

Генезис метода. Он происходит из практики. Обобщается в науке. Проникает в философию, там совершенствуется, опять возвращается в обогащенном виде в науку. Это — методологический круговорот. Иногда метод диктует прибор (микроскопия), но тогда такой метод ограничено годен.

Пример развития метода. Эмпирический уровень (что-то разделяем); теоретический уровень – обобщение: делить можно все; метатеоретический – получаем метод – «анализ» (свойство становится средством).

2.Виды методов научного познания.

Выделяют приемы и методы научного познания. К приемам относятся:

Анализ и синтез. Анализ – прием мышления, связанный с разложением изучаемого объекта на составные части, стороны, тенденции развития и способы функционирования с целью их относительно самостоятельного изучения. Синтез – противоположная операция, которая заключается в объединении ранее выделенных частей в целое с целью получить знание о целом путем выявления тех существенных связей и отношений, которые объединяют ранее выделенные в анализе части в одно целое.

Абстрагирование и идеализация. Это – общенаучные приемы исследования. Абстрагирование – процесс мысленного выделения отдельных интересующих нас признаков, свойств и отношений конкретного предмета и одновременно отвлечение от других свойств. Идеализация – прием, в процессе использования которого происходит предельное отвлечение от всех реальных свойств предмета с одновременным введением в содержание образуемых понятий признаков, нереализуемых в действительности. («Идеальный газ» — в физике, «материальная точка» — в механике, «точка», «прямая» — в геометрии).

Индукция («наведение») – мысль движется от частного (знание фактов) к общему (законам). Дедукция – мысль идет от знания общего к знанию частного.

Аналогия – прием, в котором по сходству объектов в некоторых признаках делают вывод об их сходстве в иных отношениях.

Методы научного познания.

Моделирование – такой метод исследования, при котором интересующий исследователя объект замещается другим объектом, находящимся в отношении подобия к первому объекту. (Изучение свойств новых конструкций самолетов на их уменьшенных моделях, помещаемых в аэродинамическую трубу). Выделяют (в зависимости от характера модели) следующие виды моделирования: предметное, физическое, математическое, логическое, знаковое. Модель — объективированная в реальности или мысленно представляемая система, замещающая объект познания.

Наблюдение – исходный метод эмпирического познания. Это — целенаправленное изучение предметов, опирающееся на такие чувственные способности человека, как ощущение, восприятие, представление, в ходе которого мы получаем знание о внешних сторонах рассматриваемого объекта. Его структурные компоненты: наблюдатель, объект исследования, условия наблюдения, средства наблюдения (установки, приборы, измерительные инструменты). (Сравним наблюдение за куском породы обычного человека и геолога).

Измерение – важная форма наблюдения. Это – процесс определения отношений одной измеряемой величины, характеризующий изучаемый объект, к другой однородной величине, принятой за единицу. Пример – измерение роста или веса человека.

Эксперимент – активный целенаправленный метод изучения явлений в точно фиксированных условиях их протекания, которые могут воссоздаваться и контролироваться самим исследователем. Связывает эмпирический и теоретический уровни научного познания.

Виды эксперимента: 1) исследовательский (поисковый), нацеленный на обнаружение новых свойств объекта; 2) проверочный (контрольный), нацелен на проверку гипотез (может быть подтверждающим, опровергающим, решающим); 3) воспроизводящий; 4) изолирующий; 5) качественный (количественный); 6) физический, химический, биологический, социальный.

Мысленный эксперимент. Если в реальном эксперименте ученый для воспроизведения, изоляции или изучения свойств какого-либо явления ставит его в реальные физические условия и варьирует их, то в мысленном эксперименте эти условия являются воображаемыми, но воображение при этом строго регулируется известными законами науки и правилами логики.

Гипотеза – метод формирования и обоснования объяснительных предложений, ведущих к установлению законов, принципов, теорий.

Методологический плюрализм. Сколько наук – столько методов.

Бинарный подход. Есть методы естественных наук и методы гуманитарных наук. Между ними нет ничего общего. Так, неокантианцы (В.Виндельбанд и Г. Риккерт) выделяли номотетические и идиографические методы.

Тройственный подход, который наиболее распространен. 3 группы методов: специальные, общенаучные, универсальные.

Специальные методы применимы только в рамках отдельных наук. Примеры: спектральный анализ в физике и химии, метод статистического моделирования, микроскопия.

Общенаучные методы характеризуют ход познания во всех науках. Примеры: эксперимент, наблюдение, моделирование, восхождение от абстрактного к конкретному.

Универсальные методы характеризуют человеческое мышление в целом и применимы во всех сферах познавательной деятельности (с учетом их специфики). Примеры: диалектический метод, принцип историзма и т.д.

3.Функции методов научного знания.

Есть мнение, что заниматься методологией –бесмысленное занятие. Из философов об этом говорят постмодернисты (Ж. Делез, Ж.Деррида). Эта позиция неправильна. Методы нужны для упорядочения системы познания, придания ему единства. Пример: дорога со светофором и без него.

Источник

Что такое познание — виды, формы, методы и уровни познания

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Разные науки пытаются понять, что такое познание: это когнитивная психология, науковедение, социология и другие рассматривают данный феномен лишь частично.

Только раздел философии гносеология (от греч. gnosis — знание + logos — учение) интересуется познанием полнообъемно и максимально емко, делая его предметом своего изучения.

Познание — это.

Цивилизация имеет тенденцию к развитию. Происходит это благодаря потребности человека в получении новых знаний: стремлению к пониманию неизвестного, духовному совершенствованию и любопытству.

Первым о теории познания заговорил Платон: он определил этот термин как получение знаний об окружающей среде и явлениях, в ней происходящих.

Познание – это деятельность, включающая в себя разные методы и приемы добывания информации о мире.

Как и все другие виды деятельности, познание имеет свою структуру:

- субъект – тот, кто совершает действия, направленные на получение знаний. Например, вы читаете эту статью, чтобы узнать, что представляет собой познание. В данном случае вы являетесь субъектом познавательной деятельности;

- объект – то, что изучается. То, на что направлена деятельность субъекта. Используя выше упомянутый пример, можно сказать, что объектом вашей познавательной деятельности является понятие «познание»;

- мотивы – простым языком это то, зачем мы что-то делаем (см. что такое мотивация). В данном контексте различают практические и теоретические мотивы.

- Первые сподвигают овладевать знаниями для дальнейшего использования с целью улучшения качества жизни (учеба в институте дает профессию, которая кормит).

- Вторые основываются на получении удовольствия просто от самого процесса познания (прочитать статью и пополнить закрома своих знаний);

- цель познавательной деятельности заключается в получении истинных, достоверных знаний о мире, понимании, как устроена реальность на самом деле;

- результат – это собственно само знание о предмете или явлении. Иногда получение результата происходит неосознанно, не запланировано. Например, если ребенок будет играть со стеклянным предметом и разобьет его, в ту же минуту он узнает, что стекло очень хрупкое и обращаться с ним нужно бережно, хотя изначально такой цели не было.

Отсюда можно сделать вывод, что познание является элементом всех других деятельностей.

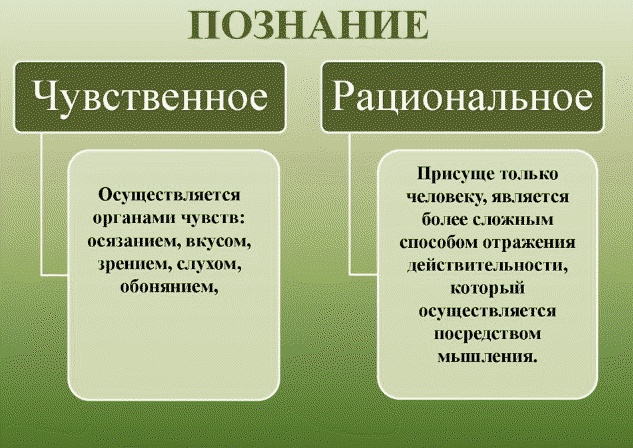

Формы познания — чувственное и рациональное

Согласно Платону, существует два уровня познания: чувственное и рациональное. Это значит, что исследуя окружающий мир, мы либо интерпретируем его образы с помощью мыслей, либо ощущаем его посредством органов чувств.

Рассмотрим их в отдельности более конкретно:

- Чувственное познание представляет собой первую ступень знакомства со средой, так как сначала человек воспринимает информацию через органы чувств: зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Чтобы оценить кулинарное блюдо, мы должны его увидеть, понюхать, попробовать на язык. Чтобы прочитать книгу, нам нужны глаза.

Познание через чувства включает в себя:

- ощущение – это стимуляция органов чувств внешними раздражителями (я ем яблоко – оно сладкое на вкус);

- восприятие – это рождение образа раздражителя (яблоко круглое, твердое, зеленое, хорошо пахнет);

- представление – это появление картинки, которая сохраняется как воспоминание. В дальнейшем при воспоминании о яблоке в моей голове будет всплывать круглый, твердый, зеленый фрукт со сладким вкусом и приятным запахом.

- понятие – мысль, отражающая предметы, объединенные одними и теми же признаками. Например, все знают что такое стул. Понятие стула включает в себя все стулья мира разной формы, качества, материала. Мы не называем стулом какой-то конкретный предмет в единственном числе: понятие объединяет их множество;

- суждение – утверждение или отрицание чего-либо. Например, стул – это предмет мебели. В данном случае здесь два связанных понятия – стул и мебель. Пример отрицания: стул – это не собака;

- умозаключение – обобщение всех умозаключений в общий вывод. Если стул – это предмет мебели, но не собака, значит мебель не является собакой.

В настоящий момент нет ясного заключения, что важнее – разум или чувства. Поэтому принято считать, что оба уровня познания одинаково важны: для более полного понимания явления необходимо использовать и тот и другой.

Чувства являются проводником между нами и средой: если не станет сразу всех чувств, то познание станет невозможным. Однако, работа всех пяти также не гарантирует приобретение исчерпывающей информации, и вот тут нас «выручает» разум, выстраивающий полученные знания понятным образом.

Виды познания (научное, творчество, самопознание)

Принято различать 7 видов познания:

- Обыденное предполагает ежедневное приобретение элементарной информации об устройстве мира. Можно назвать это получением житейского опыта: проживание и осмысление.

В результате индивид понимает, как нужно делать и как не стоит, что для него хорошо и что плохо, овладевает представлениями и выстраивает причинно-следственные связи, которые в перспективе делают его жизнь лучше.

Данный вид познания доступен и взрослым, и детям. Ребенок, играя в песочнице, узнает, что если высыпать кому-то песок на голову, то его за это не похвалят – еще и накажут. Домохозяйка, случайно добавившая лишнюю щепотку соли в блюдо, приходит к неожиданному выводу, что так еда становится намного вкуснее.

Научное познание опирается на логику, изучая причинно-следственные связи. Ученые выдвигают гипотезы (что это?), которые в процессе исследования подтверждают или опровергают.

» alt=»»>

Также этот вид называют рациональным, то есть опирающимся на здравый смысл и объективность.

Мифологическое – этокогда-то было неотъемлемой частью первобытного общества. Древние люди не несли ни за что никакой ответственности, скидывая ее на силы природы. Например, если сорвавшись со скалы погибал человек, то это не потому, что последний был неосторожен и не рассчитал свои физические силы, а потому что его забрало одно из божественных существ, которых в то время было придумано множество.

Надо отметить, что в современном мире мифологическое познание также существует. Его придерживаются в основном те, кто далек от науки либо те, кто в силу своих психологических особенностей не хочет отвечать за свои действия и мистифицирует жизненные события (особенно негативные).

Например, футуристические картины, как отражение внутреннего мира художника, содержат нелогичные, необъяснимые образы, которые нельзя подвергнуть научному исследованию, однако, они имеют полное право быть.

Методы познания

Методы познания – это инструменты, с помощью которых мы получаем знания. Все методы делятся на два вида:

- Теоретические – основаны на анализе посредством понятий. Гипотеза исследуется с помощью имеющихся постулатов (что это?), минуя опытный путь. Сюда относятся следующие методы:

- анализ – разбор целого на составляющие в уме для того, чтобы изучить их связи, различия и индивидуальные особенности (характер человека состоит из множества взаимосвязанных черт);

- синтез – это метод прямо противоположный анализу, заключающийся в объединении разных частей в целостность на основе их общности (определенный набор личностных характеристик представляет собой конкретный психотип человека);

- классификация – объединение объектов по определенным критериям (если у вас есть грудь, то вы женщина);

- познание через обобщение – то же объединение, но по главным параметрам (мужчины и женщины – люди);

- конкретизация – сосредоточение на важных элементах целого;

- абстрагирование – изучение одного элемента, не обращая внимания на остальные;

- аналогия (как это?) – выявление в объекте познания элементов, схожих с элементами других систем (мне, как и большинству людей, приятно получать подарки);

- дедукция – это движение от частного к общему, итогом которого становится вывод, сделанный из целой цепочки умозаключений (я слышу запах борща на лестничной клетке, он идет из моей квартиры, значит, мама варит борщ);

- идеализация – присвоение объекту несуществующих частей для более глубоко понимания;

- моделирование – это создание и исследование чего-либо, существующего в природе;

- формализация – отображение предмета посредством существующих символов: цифр, букв, формул и так далее (запись придуманного рассказа).

- анализ – разбор целого на составляющие в уме для того, чтобы изучить их связи, различия и индивидуальные особенности (характер человека состоит из множества взаимосвязанных черт);

- Эмпирические методы (или формы) познания изучают объект опытным путем, а именно:

- через наблюдение – получение информации без прямого контактирования с объектом. Например, вы можете посадить семя какого-нибудь растения и просто наблюдать за тем, как оно растет. Также зоологи изучают диких представителей животного мира;

- эксперимент предполагает некие действия субъекта в специально созданных для объекта условиях. Пример: вы знаете, что некое фруктовое дерево в естественной среде за всю свою жизнь плодоносит энное количество раз. А что если дать ему больше солнца? А если меньше? Или изменить количество потребляемой им влаги? Что изменится в жизнедеятельности дерева? Другим примером могут служить лабораторные крысы: ученые варьируя условия среды, получают все новые и новые данные о грызунах;

- измерение – анализ объективных данных (рост, длина, ширина, продолжительность и т.д.);

- сравнение – соотнесение данных двух и более предметов или явлений.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (3)

Широкое понятие. Все подробно описано выше, мне и добавить нечего, кроме того, что познание движет человечество вперед, без познания не было бы прогресса.

Человеческий внутренний мир очень глубок и разнообразен, познание, так как и любознательность (любопытство) заложено в нас с самого детства, благодаря этому мы развиваемся и учимся чему-то новому, в данной статье автор очень подробно отразил все нюансы познания и саморазвития.

Только совершенствуясь и познавая что-то новое мы можем достичь желаемой цели и построить путь к успеху!

Источник