Практическая деятельность как основа познания

Ощущения, восприятия, представления, а также мыслительный процесс неразрывно связаны с практической деятельностью, опытом. Основным источником эмпирического и рационального моментов знаний является общественно-историческая, прежде всего производственная практика — работа.

Решение теоретических противоположностей возможно лишь практическим путем, только благодаря практической энергии человеческого существа. Потому решение теоретических противоположностей отнюдь не является задачей только познания, а действительно жизненной задачей, которую философия не могла решить вследствие видения в ней только теоретическую задачу.

Диалектический материализм исходит из определяющей роли в познании общественно-производственной деятельности. Процесс материальной производственной практики позволяет познать предметы и явления объективной действительности, ее закономерности, определить место, занимаемое человеком в природе, его относительное положение к другим живым существам.

Производственная деятельность служит основой и необходимой предпосылкой для появления новых идей, теорий, понятий, представлений, гипотез. Суждения о вещах и явлениях появляются в процессе труда, в процессе общественного производства. «Чтобы понять, нужно эмпирически начать понимание, изучение, от эмпирии подниматься к общему. Чтобы научиться плавать, надо лезть в воду«.

Закономерности явлений, качества внутренние, скрытые свойства вещей объективного мира, их соотносительные связи полнее и глубже могут быть познаны и проверены именно в процессе трудовой производственной деятельности, в процессе непрерывного и активного общения с действительностью.

Однако практика не ограничивается только производственной деятельностью, а задействует всю многообразную и разностороннюю деятельность. Практика включает в себя развивающуюся научно-экспериментальную, социально-бытовую, культурно-воспитательную и другую деятельность людей. Она может выступать в виде естественно-научного эксперимента, наблюдения, научных и технических открытий. Это и позволяет общественно-исторической практике стать основой всех естественных и общественных научных знаний.

История показывает, что великие научные открытия, научное познание вообще, становятся возможными и вырастают из непрерывно развивающейся человеческой практики, определяются жизненными, практическими потребностями. Возникновение и развитие математики было первоначально вызвано потребностями измерения площадей, углов, объемов; развитие мореплавания породило астрономию; общественные науки были порождены стремлением людей перестроить жизнь общества; агробиология появилась в результате потребностей в повышении продуктивности сельского хозяйства.

Являясь основой и причиной появления новых наук, новых отраслей знания, практические общественно-производственные потребности общества вызывают также развитие, углубление и совершенствование имеющихся знаний.

Подавляющее большинство научных открытий было сделано после того, как соответствующим образом развилась общественная практика, после того, как бытие потребовало новых открытий. Если техника в значительной степени зависит от состояния науки, то в гораздо большей мере наука зависит от состояния и потребностей техники. Если у общества появляется техническая потребность, то она продвигает науку вперед больше, чем десяток университетов.

Когда Галилей создавал теорию падения и движения тел не из чисто академических соображений, а для того, чтобы только сформулировать законы падения тел, колебания маятников и движения металлических снарядов. Потребность обнаруживать эти законы появилась в процессе развития производства, в частности развития горного дела и артиллерии.

Изобретение паровой машины Ползуновым, изобретение радио Поповым и другие великие открытия также диктовались нуждами общественного производства, нуждами человеческой практики.

Значит, научные теории, необходимость решить определенные проблемы возникают в связи с потребностями практики, производства. Поэтому научное знание имеет дело с объективно существующим материальным миром, раскрывающимся перед людьми в процессе их общественно-исторической деятельности. Основной целью науки является не подчинение сил природы интересам людей, а нахождение путей для гармоничного сосуществования с ней. Но это достигается только на основе знания законов развития объективного мира и прежде всего материальной основы жизни общества.

Наука возникает из насущных практических потребностей материального производства, общественная практика направляет научную мысль, часто даже опережая науку. Простые земледельцы, крестьяне, как свидетельствуют хроники, в одном сложном вопросе опередили науку. Непосредственным наблюдением они самостоятельно и задолго до ученых открыли факт перехода ржавчины с барбариса на злаки, — факт вместе с другими, подобными ему, положивший основание учению о полиморфизме микроскопических грибов, которым так справедливо гордились советские ученые пятидесятых и шестидесятых годов.

- 24 августа 2013 08:46 в рубрике Работа

Источник

Практическая деятельность человека как способ познания

Глава 4. Деятельность. Познание. Практика

Что такое деятельность?

Деятельность — специфическая форма человеческой активности, она обусловлена потребностями, интересами и целями общества. Ее важнейшая особенность — освоение и преобразование окружающего мира.

В философии выделяют практическую и духовную деятельность.

Практическая деятельность (практика) — это предметно-материальные действия человека, которые направлены на освоение и преобразование природы и общества.

Духовная деятельность — это освоение и преобразование внешнего мира в сознании человека. Духовная деятельность, с одной стороны, направляет и регулирует практическую деятельность, с другой стороны, она является результатом практической деятельности.

Что понимают в философии под целью?

Цель — идеальное, мысленное представление результата, ради которого предпринимаются те или иные действия, практические или духовные. Возникнув, цель определяет способ и характер действий, те или иные средства, которые необходимы для ее достижения. Не всякая цель реально достижима.

Что такое ценность?

Ценность — реальный объект или духовное явление, которое имеет для человека особое значение. Она придает смысл всей жизнедеятельности человека, образует основу его отношения к окружающей действительности и к самому себе. Благодаря ценностям у человека вырабатывается определенная жизненная позиция, формируются способности к выбору целей и сознательному руководству собственным поведением.

Различая ценности и цели, следует иметь в виду, что разделяющая их граница весьма условна и относительна.

Какие подходы к изучению познания сложились в философии?

Важная часть духовной деятельности человека — познание окружающего мира. Основным вопросом философии стал вопрос об отношении мышления к бытию. В соответствии с теорией познания, которая существует в диалектическом материализме, тождество бытия и мышления достигается в трудном процессе человеческого познания. Конечный продукт этого состояния — образы, знания — отличаются достоверностью, точностью отображаемых свойств и отношений. Диалектико- материалистическая трактовка противоположна различным идеалистическим теориям. В субъективном идеализме не существует реальности вне и независимо от нашего сознания, так что объект отождествлялся с чувственными впечатлениями о нем. Последователи этого направления считают, что субъект способен познать только собственные чувственные впечатления, а бытие — это самостоятельный и многообразный мир, который невозможно познать.

В объективном идеализме познание интерпретировалось как изначальное совпадение познающего человека (субъекта) с познаваемым явлением, предметом (объектом).

Как протекает процесс познания с материалистической точки зрения?

Познание протекает в разных чувственных и рациональных формах. К чувственным формам относятся ощущения, восприятия и представления. Рациональными формами являются понятия, суждения, умозаключения, проблемы, гипотезы, теории и т.д.

Чувственное и рациональное взаимосвязаны: рациональное зависит от чувственного, формируется на его основе, но чувственное предопределяется рациональным, как бы выполняя его установки.

Что представляют собой ощущения?

Ощущение — отражение предмета, ситуации или события при их воздействии на чувственную систему — на зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Ощущения — исходный пункт познавательного процесса, его источник и необходимая предпосылка. Они непосредственно связывают человека с внешним миром, превращают энергию внешнего раздражения в факт сознания.

Что дают человеку ощущения?

Через ощущения у человека происходит первое восприятие мира. Ощущения «вводят» человека в окружающий мир, формируют первичные впечатления о нем.

В философии выделяют зрительные, осязательные, температурные, вибрационные, вкусовые, болевые, мышечно-суставные ощущения, ощущения ускорения, равновесия и т.д.

Что в философии понимают под восприятием?

Восприятие — это целостное отражение предмета в результате его непосредственного воздействия на органы чувств. Восприятие происходит, например, с помощью глаз, которые прослеживают видимые контуры предмета, и органов слуха, которые одновременно улавливают соответствующие колебания воздуха. Благодаря восприятию человек соотносит различные предметы в пространстве и времени, тем самым обеспечивая ориентировку в окружающем мире.

Как преобразуются чувственные ощущения?

При помощи мыслительных действий человек преобразует чувственный опыт, и это дает ему возможность получить знания о таких отношениях в объективном мире, которые недоступны чувственному восприятию. Данные мыслительные действия получили название мышления.

Какая форма мышления является основной?

Важнейшей формой мышления является понятие. В понятии отображаются существенные признаки предметов. Понятие прямо или косвенно строится на основе представлений. Единый чувственный образ в понятии подвергается анализу, и из него выделяются существенные черты.

Образование понятий — автоматическое (рефлексивное) действие. Рефлексия — существенное свойство сознания, состоящее в осмыслении и осознании его собственных форм и предпосылок. Понять нечто в окружающем мире — это значит не просто зеркально отразить его в своем сознании, но и «пропустить» через усвоенные ценности, нормы, накопленный опыт, «преломить» сквозь призму поставленных задач. Поэтому возникновение, развитие и существование понятий связано с анализом, критикой, оценкой и преобразованием познавательного действия.

Что представляет собой суждение?

С помощью понятий отражается совокупность существенных признаков предмета, а в суждении раскрывается какая-то одна из его сторон, выражается наличие или отсутствие у предмета какого-либо признака.

Судить о чем-либо — значит не только указывать на признак предмет, но и выразить свое отношение к содержанию высказанной мысли в форме знания, убеждения, сомнения, веры. Это отношение либо подразумевается, либо явно выражается с помощью различного рода оценок: истинно, ложно, хорошо, плохо, допустимо, запрещено, правильно и т.д.

Что такое умозаключение?

В процессе познания отдельные суждения связываются между собой и преобразуются по особым правилам. Умозаключение — это форма мышления, посредством которого рождается новое знание без опоры на органы чувств, когда новое суждение получается на основании существующих суждений. Значительная часть положений современной науки добывается умозаключением.

Что такое истина?

Конечной целью всей познавательной деятельности является истина. Вопрос об истине — один из центральных в теории познания. Платон и Аристотель считаются родоначальниками концепции истины. В их представлении истина есть соответствие мыслей действительности.

В настоящее время наиболее известны следующие концепции: истинно то, что полезно (прагматизм); истинное суждение — продукт компромисса (конвенционализм); истинно только психологическое состояние личного переживания (экзистенциализм) .

В диалектико-материалистическом подходе выделены понятия объективной, абсолютной и относительной истины.

Что такое объективная истина?

Объективная истина соответствует объективному миру, который лежит вне человека и не зависит от него. Поэтому объективно-истинное знание неопровержимо. Объективная истина не есть нечто застывшее. Она находится в постоянном развитии, становится более полной с каждым новым научным открытием.

Что такое относительная и абсолютная истина?

Относительная истина — это знание, которое приближенно и неполно воспроизводит объективный мир. Приближенность и неполнота, эти специфические свойства относительной истины, органически присущи человеческому познанию, так как человек, познавая мир, фиксирует свое внимание на одних его сторонах и отвлекается от других.

Абсолютная истина складывается из относительных истин, но это никогда не достижимое знание о действительности в целом. Абсолютная истина содержит в себе предпосылки для дальнейшего развития познания.

Что такое конкретность истины?

Принцип конкретности — один из главных принципов диалектического подхода к познанию. В соответствии с данным принципом требуется учитывать все условия, в которых находится объект познания, рассматривать его связи, свойства и тенденции его развития.

Благодаря истине совершается переход от незнания к знанию или от знания менее полного и точного к знанию более полному и точному. Вопрос об истинности наших знаний, то есть об их соответствии действительности, имеет практическую основу.

Источник

Практическая деятельность человека

Практическая деятельность человека может быть настолько многообразной, что затрагивает все сферы жизни. Причем неважно, чем именно занимается личность. Практическая деятельность, как правило, связана с самоорганизацией и самовыражением. Люди ходят на работу не только для того, чтобы обеспечивать себя питанием и платить за жилье. Прежде всего каждый из нас хочет стать преуспевающей личностью, чтобы можно было гордиться самим собой. Данная статья посвящена вопросу предназначения, в ней будут рассмотрены основные виды практической деятельности.

Игровая деятельность

Конечно, в первую очередь, это прерогатива маленьких детей. Они любят моделировать различные жизненные ситуации и обыгрывать их. Игровая деятельность позволяет малышам лучше узнавать окружающий мир и самих себя, определять границы возможного. Одни дети любят играть вместе, другие предпочитают коллективному взаимодействию одиночный тур. Нужно видеть, с каким воодушевлением малыши строят города и замки из конструктора, играют в куклы, проводят много времени за компьютерными играми. Вся эта деятельность иногда воспринимается ими значительно ярче и реальнее, чем сама действительность.

Практическая деятельность была бы совершенно неполной без данного вида. Игра считается началом любого становления, в том числе истоком формирования личности. С помощью данной деятельности дети получают представления об имеющихся профессиях, образе жизни, вариантах выбора.

Творчество

С давних времен считалось, что умение сочинять, создавать новые произведения — это удел избранных. Творческий человек всегда работает с чувствами. И чаще всего он вынужден торговать собственными эмоциями. Зрители, слушатели, читатели наслаждаются тем, что рождает из себя неординарная личность. А то, каким огромным трудом все это достается, часто не берется в расчет. Талантливых людей, которые зарабатывают своим призванием, иногда считают лентяями, неприспособленными к нормальной жизни, излишне эпатажными особами и тунеядцами. Конечно, это далеко не так. Да и участь подлинного творца способны разделить лишь немногие: вторая половинка и верные друзья. Даже родственники часто отказываются понимать своих домочадцев.

Практическая организация деятельности креативного художника напрямую зависит от его работоспособности и умения оставаться верным самому себе. Чувство ответственности у него в крови. Такой человек не позволит себе подвести партнера или сделает это в редком случае, прекрасно осознавая, что подставляет самого себя.

Творчество как таковое заложено в человеческой природе. Каждому из нас время от времени хочется привнести что-то новое в свою жизнь, как-то раскрасить серые будни. С таким намерением и поступает поистине творческий человек. Он постоянно создает вокруг себя новую реальность, которая со временем становится его собственным мироощущением.

Научная деятельность

Этот вид социальной занятости считается наиболее уважаемым. Научно-практическая деятельность подразумевает наличие определенных жизненных устремлений и установок, а также характеризует высокий уровень развития интеллектуальных способностей. Науке обычно посвящают себя те люди, которые в той или иной степени неравнодушны к проблемам развития и становления общественных открытий. Практическая деятельность в сфере медицины, математики, физики и т. д. заинтересовывает небольшой процент населения, но, как правило, это те личности, которые остаются ей верными до самой пенсии.

Интеллектуалов отличает глубокий взгляд на мир. Они всякое понятие пытаются подвергнуть научному анализу и выдвинуть свою собственную концепцию. Построение научных гипотез, сбор практического материала, проведение эксперимента, анализ полученных данных – все это требует большого количества времени и ежедневной самоотдачи.

Общение

Данный вид деятельности, пожалуй, стоит особняком, поскольку он не связан непосредственно с работой человека. Это то, чем мы пользуемся каждый день вне зависимости от рода занятий. Надо сказать, без социального взаимодействия стала бы невозможной никакая деятельность. Для того чтобы сотрудничество было крепким и плодотворным, людям необходимо постоянно контактировать друг с другом. И чем больше взаимодействий, тем лучше развивается общее дело.

Общение подразумевает постоянное присутствие оппонента. Здесь нет места философской сосредоточенности на своем мире и одиноким размышлениям о жизни. В результате социального взаимодействия люди иногда меняют собственную точку зрения и заменяют ее новым взглядом. Ни один человек не может жить без общения с другими людьми. Просто одни личности нуждаются в ней больше, другие меньше. Если кому-то достаточно раз в неделю встретиться с друзьями, то это не значит, что остальные люди не хотят делать это каждый день. Есть особенно общительные личности, которые не могут и нескольких часов находиться наедине с самими собой.

Трудовая деятельность

Она относится к обычной среднестатистической занятости, которая подразумевает постоянное хождение на работу с целью выполнения ряда необходимых задач. Трудовой деятельностью занимается большинство людей. Некоторые из них не наделены особенными талантами. Они просто освоили ту или иную профессию и теперь стараются соответствовать заявленному уровню. За хорошо выполненную работу начальство, как правило, поощряет своих подчиненных. Трудовая деятельность, как и всякая другая, требует от человека сосредоточенности, ответственности и самоотдачи.

Духовная деятельность

Эта категория относится к самопознанию и самосовершенствованию. Духовной деятельностью люди занимаются, чтобы очистить душу, стать лучше, познать абсолютную истину.

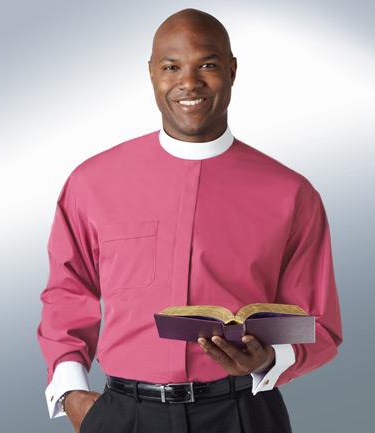

Сюда относятся священники, мыслители, отчасти писатели. Главной отличительной характеристикой всех этих людей является то, что они почти беспрерывно размышляют над проблемами бытия и смысла жизни, хотят измениться сами к лучшему. Их внутренний закон – служить правде, быть духовными учителями.

Таким образом, практическая деятельность действительно может быть различной. Каждый человек вправе выбирать то, что подходит конкретно ему.

Источник