GardenWeb

Архитектурные ордера. построение энтазиса

Архитектурный полный ордер (рис. 1, а) состоит из трех частей: пьедестала — нижней части, колонны — средней части и антаблемента — верхней части. Неполный ордер (рис. 1, б) не имеет пьедестала.

Пьедестал также состоит из трех частей: базы, тела пьедестала, или стула, и карниза. База — это нижняя часть пьедестала в виде высокой полки или плиты, на которой расположены в зависимости от ордера полочки, валики, гуськи и т.д. На базе расположено тело пьедестала (стул). Вверху пьедестал увенчан карнизом простой или сложной формы.

Колонна покоится на пьедестале и поддерживает антаблемент. Колонна состоит также из трех частей: базы, стержня (тела) самой колонны и капители. База — нижняя часть, состоящая обычно из толстой плиты (полки), на которой расположены нужной формы архитектурные обломы. На базе устанавливают тело колонны, завершающееся капителью.

Стержень колонны обычно, начиная от базы до 1/3 высоты, бывает цилиндрическим, а на оставшейся 2/3 высоты переходит постепенно в коническую с небольшим утонением, но не по прямой, а по плавной кривой, называемой энтазисом. Иногда колонны утоняются не только к верху, но и к низу, т.е. имеют двойное утонение. У таких колонн наибольшая толщина находится на 1/3 расстояния от низа колонны.

Антаблемент находится над колонной и состоит из трех частей: архитрава, фриза и карниза (венчающего).

Пропорции полного ордера следующие: если по высоте его разделить на 19 равных частей, то высота пьедестала составит четыре части, колонны — 12 частей и антаблемента — три части. Неполный ордер делят на пять частей: четыре части — колонна, одна часть — антаблемент.

В зависимости от формы различают архитектурные ордера: тосканский, дорический, ионический, коринфский. Масштабом всех частей ордера является радиус колонны в ее нижнем основании. Этот радиус называется модулем и обозначается буквой М. В тосканском и дорическом ордерах модуль делится на 12 частей, а в ионическом и коринфском — на 18. Эти части называются партами и обозначаются буквой П. Стержни колонн всех ордеров — круглые.

Тосканский ордер (рис. 2, а) имеет массивные части.

На гладком фризе расположены триглифы — три ровные полосы, разделенные между собой треугольными выемками. Впадины между триглифами называются метопами. Они бывают гладкими или с изображениями, выполненными из различных материалов. Под карнизом делают украшения в виде зубчиков, сухариков или модуль-онов. Такие ордера или полностью выполняются штукатурами, или триглифы, сухарики и модульоны, а иногда и капители выполняют лепщики.

Ионический ордер (рис. 3) имеет также сужающуюся кверху колонну. По высоте она равняется 9 диаметрам, или 18 модулям. По стволу проходят 24 каннелюры более глубокие, чем у дорической колонны. Они разделены между собой дорожками, или лентами. Внизу каннелюры срезаются под прямым углом, а вверху полуокружностью. Капитель — сложная с завитками или волютами и иониками. Антаблемент ордера состоит из гладкого архитрава с тремя горизонтальными уступами. Над верхним уступом расположена полка, а под ним рельефный орнамент. Фриз бывает гладкий или с рельефными изображениями. Карниз гладкий и только под полкой расположены сухарики с бусами. Капитель и весь орнамент выполняют лепщики, остальное — штукатуры.

Коринфский ордер (рис. 4) имеет сложные капитель и пьедестал. Стержень колонны равен 10 диаметрам, или 20 модулям. По колонне проходят 24 каннелюры, разделенные между собой дорожками, которые вверху и внизу заканчиваются полуокружностями. Капитель состоит из 16 волют, поддерживаемых двумя рядами акантовых листьев. Антаблемент имеет модульоны, которые расположены под слезником на некотором расстоянии друг от друга. Фриз ордера — гладкая плоскость, над которой располагается орнамент. Венчающий карниз сходен с ионическим. Все рельефные части ордера выполняются лепщиками, остальное штукатурами.

Вместо круглых колонн часто устраивают квадратные, ровные или уменьшающиеся на конус. Такие колонны делают с капителью или без нее. Пилястры (половина колонны, выступающая из стены) чаще всего имеют вверху капитель. Пилястры бывают гладкими или с каннелюрами. Иногда делают рустован ные колонны, т.е. с имитацией каменной кладки.

В зависимости от формы и отделки колонны оштукатуривают, разравнивая раствор правилом, полутерком или малкой с энтазисом, или вытягивают, в особенности, если по стволу колонны проходят каннелюры.

Построение энтазиса. Имеется колонна радиусом (модулем) нижнего основания 360 мм. Модуль тосканского и дорического ордеров равняется 12 партам (парта равна 30 мм), а модуль ионического и коринфского ордеров — 18 партам (парта составляет 20 мм). Нижний диаметр для всех ордеров равен двум модулям. Колонны тосканского и дорического ордеров имеют высоту 14 и 16 модулей. Верхний диаметр равен 1 модулю 8 партам, утонение на всю длину колонны — 120 мм, на радиус или на половину колонны — 60 мм.

Для колонны ионического и коринфского ордеров высотой 18 и 20 модулей верхний диаметр равен 1 модулю 12 партам, утонение на верхнем диаметре на всю колонну 140 мм, на радиус или на половину колонны — 70 мм. Зная эти данные, приступают к построению энтазиса.

На широкой доске вычерчивают в масштабе колонну и проводят в центре ее ось (рис. 5, а). На одной трети колонны, т.е. там, где начинается утонение, проводят нижним радиусом колонны из центра О дугу АБ. Затем из точек В и Г, определяющих верхний диаметр колонны, проводят линии до пересечения с дугой АБ, где образуют точки, помеченные цифрой 7. Разделив А1 и 1Б на произвольное число одинаковых частей, в данном случае на четыре (1, 2, 3, 4), на такое же число частей делят оставшиеся 2/3 колонны и проводят по точкам деления горизонтальные линии, перпендикулярные оси.

Для изготовления правила-лекала берут остроганную доску. Она должна быть на 50—100 мм шире, чем утонение на всю колонну. Длина доски равняется 2/3 высоты колонны. К одному концу доски прибивают кусок фанеры, после чего от ровно остроганного края отмеряют на доске разницу между радиусами нижней и верхней частей колонны (в разбираемом случае 60 мм) и проводят линию, параллельную краю доски. Точку пересечения линий помечают буквой А. Раздвигают ножки циркуля до размера искомого радиуса (в данном случае 360 мм), ставят одну ножку в точку А, а другую — на фанеру (прибитую с другой стороны доски) и вычерчивают дугу.

Эту дугу делят на произвольное число одинаковых частей. Делят на такое же число частей длину доски, проводят все необходимые линии, находят точки и соединяют их кривой линией. Затем фанеру снимают, выбирают или вырезают ненужную часть доски, кромку оставшегося лекала зачищают. Иногда кромку оковывают сталью.

Правило можно изготовить и другим способом (рис. 6, б). Строгают рейку квадратного сечения из несучковатой древесины длиной, равной высоте колонны. Затем берут доску, равную высоте колонны, проводят на ней прямую линию на всю длину и отмеряют сверху от этой линии точку В на таком расстоянии, которое имеет утонение колонны на ее радиус. Например, колонна утоняется на 120 мм, значит на радиус 60 мм. Прямую линию на доске делят на три части. Одна нижняя часть прямая, а две трети идут на сужение.

К проведенной нижней прямой линии прибивают рейку двумя-тремя гвоздями, а затем загибают оставшиеся 2/3 рейки до точки В и прибивают. Кривая, образуемая изогнутой рейкой, и является энтазисом. По этой рейке на доске проводят карандашом линию. Рейку снимают, делают пропил по кривой, зачищают его и получают правило-лекало.

Источник

II. Построение энтазиса ствола колонны

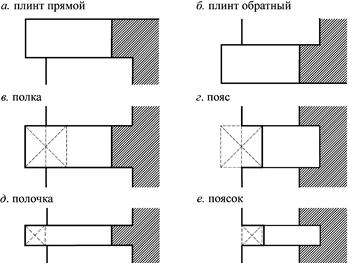

Обломы прямолинейные простые (рис. 1).

I. Архитектурные обломы и их классификация.

Архитектурный облом – это деталь архитектурной формы, постоянного профиля сечения. Обломы применяются, обычно, в формах объектов классической (классицистической) архитектуры, в объектах античного стиля и стилях ренессанс, барокко и классицизм (ампир), а также в советской архитектуре периода 30-50 гг. ХХ века. В современной архитектуре, обломы нашли свое применение в произведениях периода постмодернизма, а также индивидуальном домостроении, реставрации и дизайне интерьера. Архитектурные обломы являются неотъемлемой частью ордерных систем и входят в обязательную часть, выполняемую в курсовой работе по теме «Пять ордеров». Профили частей архитектурных деталей состоят из одного или нескольких архитектурных обломов, которые по поперечному сечению подразделяются на прямолинейные и криволинейные. Из сочетания простых обломов получаются сложные обломы – профили, например астрагал, представляющий собой валик и полочку с четвертной выкружкой. Обломы бывают прямые и обратные. Из обломов архитекторы составляют профили: баз колонн, карнизов, постаментов, наличников и т. д., которые выполняются в чертежах по специальным правилам построения. Проектировать такие профили профессионально, возможно после детального изучения обломов.

Рассмотрим классификацию архитектурных обломов в последовательности характера их геометрической формы и сложности. Они подразделяются на:

1. Прямолинейные простые.

2. Прямолинейные сложные

3. Криволинейные простые

4. Криволинейные сложные

К ним относятся: плинт, полка, полочка, пояс и поясок.

Плинт – облом, прямоугольного сечения, имеющий вынос, относительно оси построения плоскости стены, соотношением не более своей высоты (рис.1, а). Плинтом можно считать любой простой прямолинейный облом, имеющий сверху или снизу плоскость стены или пояс, а с другой стороны, облом или профиль криволинейной формы. То есть, плинт разделяет собой прямолинейные и криволинейные обломы. В подавляющем большинстве случаев, плинт разделяет прямоугольные и круглые в плане детали и формы, отделяет архитектурную форму от плоскости основания, а также служит переходным элементом от простой геометрической формы к сложной или пластической (напр. служит основанием декоративной скульптуры или вазона).

Полка — облом, прямоугольного сечения, как и плинт, имеющий вынос (выступ), относительно оси построения плоскости стены, отношением не более своей высоты (рис.1, в). В отличие от плинта, полка разделяет два одинаковых по форме и конфигурации типа облома (пояса) и, как правило, имеет прямолинейный характер на плане.

Рис.1. Обломы прямолинейные простые.

Полочка — облом, прямоугольного сечения, похожий на полку, но в отличие от нее, имеющий вынос (выступ), относительно оси построения плоскости стены, соотношением равным или более своей высоты (рис.1, д.). Эта разница с полкой, обоснована тектоническими особенностями ее этимологии, основанной на традициях античной архитектуры и в частности, на свойстве массы материала, способе его обработки и технологии строительства. Эти факторы и влияют на ее принципиально меньшие размеры в соотношении с обломом — полкой.

Пояс — облом обратный полке, относительно плоскости стены (оси построения), имеющий соотношение своей высоты к углублению, не более своей высоты, как у полки. Также, довольно часто в архитектурной практике поясом считается профиль из 2-3 прямолинейных простых обломов.

Поясок — облом обратный полочке, относительно плоскости стены (оси построения), имеющий соотношение своей высоты к углублению, не менее своей высоты, как у полочки.

- Обломы прямолинейные сложные (рис. 2).

К таким обломам относятся фаска, скос, выемка и фасция, (рис.2) которые, за исключением фаски, не нашли широкого применения в архитектурной практике, поскольку они заменены четвертными валами и выкружками, имеющими бόльшую композиционно-эстетическую выразительность. К тому же традиционная античная технология обработки каменного материала не позволяет выдерживать параллельность граней и ребер такого типа обломов. По этим причинам здесь они не рассматриваются и в выполнение задания не входят.

Рис.2. Обломы прямолинейные сложные.

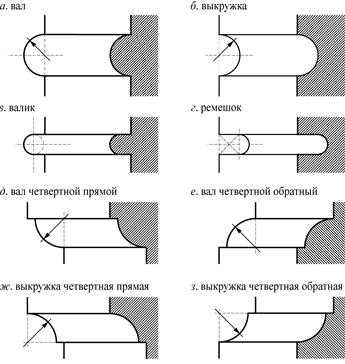

- Обломы криволинейные простые (рис. 3).

Вал — облом, очерченный выпуклой полуокружностью, центр которой находится в плоскости стены или габаритных размерах других обломов по вертикальной оси построения.

Выкружка — облом обратный валу с вогнутой полуокружностью, центр которой находится в плоскости стены или габаритных размерах других обломов по вертикальной оси построения; этот облом применяют для соединения различных обломов между собой.

Валик — облом, представляющий собой полочку, внешняя вертикальная сторона которой очерчена валом малого размера. Центр оси построения полуокружности валика выходит за линию плоскости стены, пояса или габаритного размера сопряженного облома.

Ремешок — облом, обратный валику, центр полуокружности которого углублен относительно плоскости стены, пояса или габарита сопряженного облома более полвины своей высоты.

Четвертной вал — облом, представляющий собой половину вала по вертикали, очерченный четвертью окружности.

Четвертная выкружка — облом, обратный четвертному валу, представляющий собой половину выкружки по вертикали, также очерченный четвертью окружности.

Рис.3. Обломы криволинейные простые.

- Обломы криволинейные сложные (рис. 4).

Вал сложный – облом, составленный из двух четвертных валов, прямого и обратного, один из которых имеет вдвое больший радиус. Фактически, меньший радиус образует при построении прямой или обратный «четвертной» валик.

Скоция (или сложная выкружка) — облом, обратный сложному валу, образованный сопряжением прямой и обратной четвертных выкружек, различной величины (как правило, соотношением 1 к 2) .

Каблучок — облом, представляющий собой сопряжение равных по размеру, четвертной выкружки и четвертного вала. Каблучок различают прямой и обратный (рис. 4. д, е).

Гусек — волнообразный облом, представляющий собой сопряжение выпуклой и вогнутой дуг, построенных относительно линии соединения прямолинейных обломов с различным выносом (рис. 4. ж, з).

Рис. 4. Обломы криволинейные сложные.

Энтáзис (от греч. ἔντασις, éntasis — напряжение), плавное изменение диаметра сечения колонны вдоль продольной оси от максимального в нижней части ствола, до минимального в завершении. Энтазисом считается криволинейное утонение верхних двух третей ствола колонны, улучшающее этот ствол, визуально. Энтазис строится, начиная с линии сечения на 1/3 высоты ствола колонны, разделяющей этот ствол на цилиндрическую «модульную» и напряженную части.

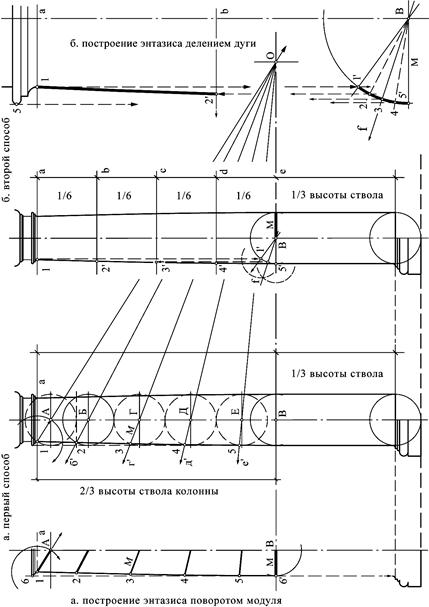

Выполнение задания предусматривает два основных способа его построения. До сих пор они именовались как первый и второй способы, что не отражало сущности метода их построения. Автором настоящих методических указаний, впервые за 500 лет архитектурной практики даны названия основным способам построения энтазиса — поворотом модуля и делением дуги.

1 способ — построение поворотом модуля (рис. 5,а).

Из точки 1, находящейся на горизонтальном отрезке 1а равным половине верхнего диаметра колонны — раствором циркуля, равным радиусу цилиндрической части колонны = М (1 модуль), — делаем засечку на центральной оси колонны в точке А. Отрезок 1А задает дальнейшее направление наклонной прямой АО, продолжающейся до пересечения с горизонтальной линией, проходящей через точки В, принадлежащие отрезку 6’В. Из точки О в пределах угла AOB проводим произвольные лучи Об’, Ог’, Од’ и Ое’. В местах пересечения этих наклонных линий с осью колонны, отмечаем точки Б, Г, Д, Е. Полученные точки являются центрами окружностей, радиусы которых равны 1 модулю. Пересечения модульных окружностей с лучами Об’, Ог’, Од’ и Ое’ – дают точки 2,3,4,5 по которым проводится построение энтазиса с помощью лекальных кривых, от руки или простым сопряжением прямых отрезков.

2способ – построение делением дуги. (рис. 5,б).

Из точки 1, находящейся на горизонтальном отрезке 1а (точки перехода от профиля астрагала к стволу колонны), проводим вниз вертикальную линию 1-1′ до пересечения с окружностью В5′ радиусом равным 1 модулю — М. Полученную дугу 5′-1′ разделяем на 4 равные части. В пересечении луча Вf, представляющего собой биссектрису угла 1’В5′, с «модульной» окружностью отмечаем точку 3, разделяющую дугу 5′-1′ пополам. Точки 2 и 4 на дуге 5′-1′, также принадлежат биссектрисам полученных углов. Таким образом, дугу можно делить на желаемое количество частей. При этом, верхнюю (напряженную) часть 2/3 ствола колонны, необходимо разделить на такое же количество равных частей. Полученные отрезки ab, bc, cd и de делят напряженную часть ствола колонны по 1/6 высоты, горизонтальными линиями. Вертикальные лучи, проведенные вверх из точек 4, 3, 2 на разделенной дуге, пересекаясь с горизонтальными линиями деления ствола колонны, образуют связанные точки 4′, 3′, 2’…, которые служат основой построения энтазиса. Эти точки соединяются прямыми линиями, плавной линией от руки или лекальной кривой.

Рис. 5. Построение энтазиса ствола колонны.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник