- Последовательность работы по постановке звука [C]. Методическая разработка для логопедов

- Звуковая разминка

- Основные способы постановки звука [C]

- Постановка звука [С] у детей

- Артикуляция звука [С]

- Недостатки произношения звука [С]

- Постановка звука [С].

- Первый этап — подготовительный.

- Примеры артикуляционных упражнений для свистящих звуков:

- Второй этап — это непосредственно постановка звука [С].

- Постановка звука [С] — приём «свисток» .

- Третий этап — закрепление и автоматизация.

- Примеры заданий и упражнений на автоматизацию:

- Итоги

Последовательность работы по постановке звука [C]. Методическая разработка для логопедов

Оксана Попова

Последовательность работы по постановке звука [C]. Методическая разработка для логопедов

Звуковая разминка

Начиная работу над формированием правильного произношения, важно убедиться, что ребенок сам замечает недостаток своего произношения. Часто бывает так, что дети улавливают общий смысл слова, не обращая внимания на то, что отдельные звуки произносятся ими неправильно. На этом этапе работы я использую следующие упражнения.

1. Упражнение «Самый внимательный»

Инструкция. Посмотри на картинку и внимательно послушай, правильно или не правильно я буду произносит их названия. Если картинка названа верно, подними руку вверх, если названа неверно, отрицательно покачай головой.

Хочу отменить, что на одном занятии мы с ребёнком отрабатываем одно слово-картинку. Сначала работаем над словами, в которых звук находится в первой позиции, затем в конце, а после в середине слова.

Как только малыш начинает уверенно и правильно выполнять это задание, в вожу более сложное упражнение.

2. Упражнение «Посмотри не ошибись»

Инструкция. Покажи то, что я назову.

Затем, когда ребёнок уверенно и правильно показывает все картинки меняемся ролями, теперь ребенок называет, а я показываю, при этом обращаю внимание ребенка на то, что мне трудно показать нужную картинку, так как он неправильно ее называет.

Предлагаю малышу научиться произносить правильно звук [С]. Когда ребёнок даёт согласие, предлагаю поиграть в следующую игру.

3. Упражнения «Насос», «Песенка водички», «Свистулька». Данные упражнения аналогичны друг другу.

Инструкция. Внимательно послушай и запомни, какой звук издаёт насос, когда качает воздух. Изобрази руками движения при накачивании шин насосом, когда услышишь, как свистит насос, а на другие звуки не реагируй.

Данные упражнения отрабатываются не все сразу на одном занятии, а вводятся постепенно (на одно занятие одно упражнение). Выполнять их следует до тех пор, пока ребёнок не будет уверенно отвечать на ваши вопросы.

Параллельно с работой над развитием фонематических процессов подготавливается артикуляционный аппарат.

На занятиях пользуюсь классическим комплексом артикуляционной гимнастики для свистящих звуков. Однако выполнять упражнения, сидя перед зеркалом для детей не очень интересно (так мы отрабатываем только новые упражнения, поэтому в работе я использую презентации гимнастик для Язычка в сопровождении стихов или музыки.

1. «Наказать непослушный язычок».

Улыбнуться. Приоткрыть рот. Спокойно положить язык на нижнюю губу и, пошлепывая его губами, произносить звуки пя-пя-пя. Похлопать язык губами несколько раз на одном выдохе, затем удерживать широкий язык в спокойном положении при открытом рте под счет от 1 до 5 – 10. следить, чтобы ребенок не задерживал выдыхаемый воздух. Нижняя губа не должна подворачиваться и натягиваться на нижние зубы. Боковые края языка касаются углов рта.

Рот открыт. Губы в улыбке. Положить широкий передний край языка на нижнюю губу и удерживать его в таком положении под счет от 1 до 5- 10. Следить, чтобы губы не были напряжены, не растягивались в широкую улыбку, чтобы нижняя губа не подворачивалась и не натягивалась на нижние зубы. Язык не высовывается далеко: он должен только накрывать нижнюю губу. Боковые края языка должны касаться углов рта.

3. «Язык перешагивает через зубы».

Рот открыт. Губы в улыбке. Движения языка:

а) широким языком дотронуться до верхних зубов с наружной стороны, затем с внутренней;

б) широким языком дотронуться до нижних зубов с наружной стороны, затем с внутренней.

При выполнении следить, чтобы язык не сужался, нижняя челюсть и губы были неподвижны.

4. «Почистим зубы».

Рот открыт. Губы в улыбке. Широким кончиком языка погладить нижние зубы, делая движения языком вверх-вниз. Следить, чтобы язык не сужался, останавливался у верхнего края зубов и не выходил за него, губы находились в положении улыбки, нижняя челюсть не двигалась.

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий кончик языка упирается в бугорки за нижними зубами, спинка сначала приподнимается до соприкосновения с верхними резцами, затем опускается. Следить, чтобы кончик языка не отрывался от альвеол, губы и нижняя челюсть оставались неподвижными.

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий кончик языка упирается в основания нижних резцов. Боковые края языка прижаты к верхним коренным зубам. Широкий язык «выкатывается» вперед и убирается в глубь рта. Следить, чтобы язык не сужался, боковые края языка скользили по коренным зубам, кончик языка не отрывался от резцов, губы и нижняя челюсть были неподвижными.

Зубы сомкнуты. Губы в улыбке. Верхние и нижние резцы видны.

Улыбнуться, показать зубки, приоткрыть рот и кончиком языка «почистить» нижние зубы, делая сначала движения языком из стороны в сторону, потом снизу вверх.

Губы в улыбке. Язык прикусить зубами. «Протаскивать» его между зубами вперёд-назад, как бы «причёсывая».

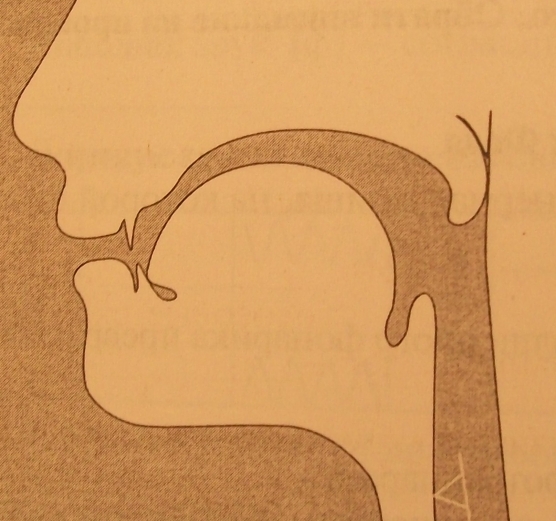

После того как ребёнок научился выполнять правильно основные артикуляционные упражнения знакомлю малыша с артикуляционной позой с опорой на схематическое изображение.

1. Губы улыбаются.

2. Зубы на маленьком расстоянии.

3. Язык, широкий, упирается в нижние зубки, посередине языка – канавка.

4. Воздушная струя сильная и холодная.

5. Горлышко не гудит.

Затем учимся удерживать артикуляционную позу звука [C] и переходим непосредственно к постановке звука.

Данные способы постановки звука [С] придуманы не мной, я только собирала и систематизировала наиболее эффективные, которые активно использую в своей работе.

Основные способы постановки звука [C]

Вместе с ребенком садитесь перед зеркалом и показывайте ребенку правильную артикуляцию звука «С». Попросите ребенка открыть рот, улыбнуться, распластать язык, напряженным кончиком упереться в нижние резцы и пропустить по языку «ветерок», слышится звук «С».

По подражанию с введением игровых приемов:

– насосом накачиваем колесо (с-с-с);

— дует холодный ветер (с-с-с);

— сдувается шарик (с-с-с);

— подуй в бутылочку с узким горлышком (получится звук с-с-с).

От опорных звуков.

Для звука «С» это звуки «И» и «Ф».

Звук «Ф» – одинаковый по способу образования (щелевой, отрабатывается направленная воздушная струя. Звук «И» одинаковый по месту образования (переднеязычный, кончик языка за нижними резцами и одинаковый подъем передней части спинки языка.

Игры и упражнения для отработки артикуляции звука [и].

1. Ребенок произносит звук [и] (следите за правильностью артикуляции, взрослый договаривает слово: и-грушка, и-голка, и-збушка, и-риска, и-зюм, и-кра, и-юнь.

2. Взрослый называет один предмет, ребенок – много: носок – носки, гудок – гудки, замок – замки, песок – пески, мелок — мелки, комок – комки. Звук произносится ребенком с нажимом, выделяется голосом и артикуляцией.

3. Подберите изображения предметов, в названии которых встречается звук [и]. Пусть ребенок назавет их: ива, иглы, иней, Индия, иволга. Обратите внимание на то, что в словах не должны содержаться звуки, которые ребенок произносит неправильно.

После того как органы речи будут хорошо подготовлены, укреплены мышцы артикуляционного аппарата, выработаны точные, координированные движения можно приступать непосредственно к постановке звука.

«Давай вспомним упражнение ««Забей мяч в ворота”. Широко-широко улыбнись, покажи зубки и произнеси звук [и] про себя. Теперь, с такой красивой улыбкой, подуй на мячик». При выполнении этого упражнения важно следить, чтобы губы не сближались, не закрывали зубы, а кончик языка находился строго за нижними зубами. В результате слышится слабый, но четкий звук [c]. Произношение звука закрепляется в звукоподражаниях.

Используют колпачок от обычной шариковой ручки. Палочку ребенок зажимает зубами, а воздушная струя направляется в колпачок, затем начинаю автоматизировать звук в слогах.

Вариант постановки звука С от звука Ц встречается не часто. Ребенок произносит длительно и протяжно звук Ц. При соблюдении этого условия слышится второй составляющий дифтонг – звук С. Самая большая сложность — обратить внимание ребенка и дать ему возможность услышать этот звук. Если сразу не получается произнести изолированно С, можно произнести ЦС, прерывая звучание С короткими паузами: ЦС-С-С-С. Далее паузы удлиняются. И сразу же переходят к произнесению слогов.

Постановка звука [С] при прогении (нижняя челюсть выдвинута вперед). Сделать упор языка с нажимом в нижние резцы, произносить опорный звук Т в этом положении. Будет слышен практически четкий звук [С].

При прогении (нижняя челюсть выступает вперед) звук С можно ставить следующим образом: Язык расположить в ротовой полости так, чтобы он по всему периметру прижимался к нижним резцам, а верхние резцы следует поставить на язык, чтобы между ними оставалась небольшая щель. Первоначальный звук С будет возникать в результате прохождения воздуха через эту щель. Если при этом не формируется желобок, можно воспользоваться зондом, узким шпателем, спичкой, зубочисткой.

Постановка звука С при высоком небе или отсутствии нижних резцов. При данной аномалии звук С ставят при верхнем подъеме языка, когда кончик упирается в верхние резцы. Сама постановка осуществляется по классической схеме: работа над выдохом, формирование желобка и т. д. После появления приглушенного С с призвуком Ш переходят к опусканию кончика языка вниз (что сделать уже не трудно).

При боковом сигматизме необходима специальная подготовительная работа по активизации мышц боковых краев языка, которые в результате проведенных упражнений могут подниматься до плотного соприкосновения с боковыми зубами. При исправлении бокового сигматизма ребенка приучают дуть на широко распластанный передний край языка, потом на кончик языка между зубами. Затем язык переводят за зубы.

Список литературы

1. Агранович, З. Е. В помощь логопедам и родителям: сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников [Текст] / З. Е. Агранович. – СПб. :ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. – 160с.

2. Будёная, Т. В. Логопедическая гимнастика [Текст] / Т. В. Будёная. – СПб. :ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. – 64с.

3. Загляда Л. И., Симкин М. Л. Методы и приёмы постановки звуков у детей с тяжёлыми нарушениями речи [Текст] / Л. И. Загляда, М. Л. Симкин. – Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2009. – 117с.

4. Полякова, М. А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство [Текст] / М. А. Полякова. – М. :Айрис-пресс, 2008. – 208с.

5. Рау, Ф. Ф. Приёмы исправления недостатков произношения фонем. Основы теории и практики логопедии [Текст] / Ф. Ф. Рау. – М. : Просвящение, 1968. – 181с.

6. Ткаченко, Т. А. Логопедическая энциклопедия [Текст] / Т. А. Ткаченко. – М. : ОООТД «Издательство Мир книги», 2008. – 248с.

Источник

Постановка звука [С] у детей

Постановка звука [С], как и любого другого звука происходит в три этапа. Чтобы достичь желаемого результата в процессе коррекции звукопроизношения, важно знать правильную артикуляцию речевого аппарата при произношении того или иного звука. В этой статье вы познакомитесь с примерами артикуляционной гимнастики для свистящих звуков, узнаёте способы постановки звука [С], в зависимости от вида сигматизма. Также сможете подобрать задания для автоматизации звука.

Артикуляция звука [С]

Звук [С] — согласный, глухой, твёрдый, переднеязычный.

В норме к четырём годам у детей сформировано верное произношение свистящих.

Артикуляция звука [С]

Губы растянуты в широкой улыбке, видны зубы, между которыми расстояние около 2 мм.

Конец языка упирается в нижние резцы, спинка языка занимает позицию «горки».

По середине языка образуется желобок, через который идёт холодная струя воздуха.

Не используем голос.

Недостатки произношения звука [С]

- Межзубный сигматизм. При произношении звука [С] конец языка попадает между зубов. Тем самым препятствует выходу воздушной струи. Выдуваемый воздух становится тёплым. Получаемый звук напоминает [Т].

- Носовой сигматизм. Язык уходит назад, губы соединены. Воздух поднимается к мягкому нёбу и выходит через нос. Часто вместо [С] слышно подобие [Х]. Здесь важно убедиться, что у ребёнка нет ринолалии и ринофонии.

- Боковой сигматизм. Язык уходит в бок. Причём не просто в сторону, а один край языка вверху, другой внизу. Расстояние между зубами увеличивается. Выдыхаемый воздух идёт по бокам. Произносимый звук напоминает «хлюпанье».

- Губно-зубной сигматизм. Издаваемый звук напоминает [Ф]. Верхняя челюсть выходит вперёд. Получается, что нижняя губа соприкасается с верхними зубами.

- Призубный сигматизм. Звук напоминает [Т]. Конец языка одновременно упирается в верхние и нижние резцы. В итоге воздух не может свободно выходить.

- Шипящий сигматизм. Конец языка уходит глубже в полости рта, спинка поднимается высоко, по середине языка не образовывается желобок. Появляется «шипение». Напоминает звук [Ш] (шабака).

В случае парасигматизма происходят стойкие замены свистящих звуков. Смягчение не [С], а [С’], также замена на [Т], [Ф]. Т.е. звук не напоминает определённый, в следствии неправильной артикуляции, а ребёнок конкретно заменяет [С], на другой звук.

Постановка звука [С].

Первый этап — подготовительный.

Постановка звука начинается с подготовительной работы, которая включает в себя: артикуляционную гимнастику, развитие речевого дыхания, установление уровня слухового восприятия.

Логопеду необходимо знать, что ребёнок дифференцирует звуки. Если речевое дыхание развито слабо, то возможны сложности в ходе постановки звука. И, конечно, самая важная часть подготовки — это артикуляционная гимнастика. Развитие артикуляции речевого аппарата— это отличный способ подготовки органов речи.

Примеры артикуляционных упражнений для свистящих звуков:

1.«Улыбка». Губы сильно растянуты в улыбке. Зубы спрятаны.

2. «Лягушка». Ребёнок улыбается широко. Зубы видны и сомкнуты. Удерживаем положение около десяти секунд и отдыхаем. Повторяем 5-7 раз.

«Подражаем мы лягушкам,

Тянем губы прямо к ушкам».

3. «Чистим зубы». Улыбнуться, приоткрыть рот, кончиком языка «чистим зубы». Водим язычком по внутренней части нижних зубов. Важно чтобы язык скользил ближе к дёснам, а не по краю зубов. Челюсть зафиксирована.

4. «Качели».Улыбнуться, рот приоткрыт, язык поочерёдно поднимается и опускается, кончик языка упирается в резцы (верхние и нижние, соответственно).

«Сели дети на качели и взлетели выше ели.

На качелях вверх — вниз, ты качаться не ленись».

5. «Накажи язычок». Приоткрываем рот, кладём язычок на нижнюю губу (стараемся расслабить язык, убрать напряжение). Начинаем пошлёпывать его губами, произносим «пя-пя…..». Надо удержать расслабленный язык около 10 секунд. «Похлопывание» происходят на одном выдохе.

6. «Горка». Открываем рот. Кончик языка упирается в нижние резцы. Спинка языка приподнята вверх.

7. «Мяч в ворота». Вытягиваем губы трубочкой и дуем на «мяч» из ваты в импровизированные ворота. Особенность данного упражнения: мяч должен попасть в ворота на одном выдохе. Также следите, чтобы дети не надували щёки.

Приёмы развития речевого дыхания можно найти в статье «Развитие речевого дыхания у детей дошкольного возраста».

Время отведённое на артикуляционную гимнастику в среднем составляет 5 минут за одно занятие. Лучше проводить её несколько раз в течение дня. Не стоит ребёнка сразу знакомить со всевозможными упражнениями. Выберите 3 задания и отрабатывайте их. Работа над артикуляцией речевого аппарата — это работа над мышцами и она требует усилий от малыша. Не забывайте, что все упражнения необходимо выполнять перед зеркалом, чтобы ребёнок видел правильно ли он делает упражнение.

Второй этап — это непосредственно постановка звука [С].

Выделяют три способа постановки звука: по подражанию, постановка от опорных звуков, постановка с механической помощью (зонды, ватные палочки, шпатели). Часто имеет место быть смешанный способ.

Техника подражания подходит, если присутствуют небольшие дефекты звукопроизношения или звук [С] отсутствует. Обязательно на занятии зеркало, так как ребёнок должен видеть вашу артикуляцию и свою.

- Предложите ребёнку широко улыбнуться, чтобы были видны зубы.

- Кончик языка напрягаем и упираемся им в нижние резцы.

- Попросите ребёнка подуть (на шарик, в бутылочку, на пёрышко) и вы услышите звук [С]. Для детей дошкольного возраста важно, чтобы был игровой момент.

Губно-зубной сигматизм — пробуем произнести [С] при раздвинутых губах и обнажённых зубках. Нижняя губа не должна «уходить» вверх. Можно её придержать рукой. Выдыхаемая речевая струя не должна уходить в щёки. Практикуем межгубное дутьё (в бутылку, на свечу).

Предложите ребёнку улыбнуться и подуть — получается межзубное дутьё. Следующий этап это спрятать язык за нижние резцы.

Межзубный и призубный сигматизм. Необходимо механическое воздействие. Надавить ватной палочкой на кончик языка и спрятать его за нижние резцы. Придержите язык и попросите ребёнка подуть, а после произнести [С]. Сначала отдельно, а затем в слоге.

В случае шипящего сигматизма используется межзубное дутьё, «фыркаем» на язык. Затем практикуем межзубное произношение [С] слогов, слов и фраз. Язык должен зафиксировать необходимое положение. После этого отводим его кончик за нижние резцы.

При боковом сигматизме: межгубное дутьё, межзубное дутьё, межзубное произношение [С] в слогах, словах, предложениях. Затем при помощи механического воздействия уводим язык в за зубы.

Носовой сигматизм. Здесь надо выработать воздушную струю по центру языка (дутьё на свечу, ватку). Начинаем с отработки межгубного дутья, затем межзубное дутьё и произношение [С] в слогах, словах, фразах. Переводим кончик языка в зазубное положение.

Постановка звука [С] — приём «свисток» .

Есть приём постановки [С] , который подходит для всех видов сигматизма.

Назовём его «свисток». Механическое воздействие на язык оказывает сам ребёнок с помощью пальца. В чём суть данного способа?

Дошкольник кладёт свой указательный палец (около 2 сантиметров) на широкий язык, который лежит за нижними зубами. Верхними зубками он прикусывает палец. Условно у него «свисток» во рту. При этом губы растянуты в широкой улыбке, при которой хорошо видны зубы. Логопед предлагает подуть ребёнку. Органы артикуляции должны остаться зафиксированными. При таком способе закреплять [С] лучше в обратных слогах.

Третий этап — закрепление и автоматизация.

Постановка правильного произношения изолированного звука это только начало пути. Теперь важно его автоматизировать. Автоматизация проходит постепенно.

Примеры заданий и упражнений на автоматизацию:

• Слоги для повторения отражённо

СА — СА — СЫ

СА — СЫ — СА

СЫ — СА — СЫ

АС — ОС — УС

УС — ЫС — АС

СВА СМО СПА (выбирают те звуки, которые ребёнок произносит правильно)

СВО СМУ СПУ

• Разучивание чистоговорок.Са – са — са — летит оса.

Су — су — су — видели осу?

Сы — сы — сы — нет осы. (ребёнок может произносить слоги, а логопед продолжать предложение. Затем можно поменяться местами).

• «Выбери и назови».

Перед дошкольником лежат картинки. Его задача выбрать и назвать те, на которых изображены продукты питания. (сок, сахар, диван, сыр, суп, стул).

• Слова для повторения отражённо.

Сок, Соня, сова, носок, кусок, сокол, лесок, голосок, колесо, солнце, фасоль.

• «Один — много» Взрослый говорит слово в единственном числе, дети во множественном).

Сок — соки

собака — собаки

насос — насосы

• «Закончи предложение».

Взрослый начинает предложение, а ребёнок заканчивает, найдя соответствующую картинку.

На суку сидит (сова).

В лесу растёт (сосна).

Соня пьёт (сок).

• «Назови ласково». (собака — собачка, сова — совушка).

• Работа с сюжетной картиной. Картину подбирайте исходя из отрабатываемого звука. И задавайте соответствующие вопросы.

Итоги

Заданий на автоматизацию звуков огромное множество. Помните занятие должно проходить в игровой форме. Так как именно игра является ведущей деятельность у дошкольников. Детям скучно повторять одни и те же слоги. Придумайте сказку. Нарисуйте карту путешествия. Пусть он «идёт» по дорожке и выкладывает камешки на ней. Один камень = один слог или слово.Можно использовать магнитный жезл. Собирать фишки жезлом, при верном произношении слова или слога. Или пусть накачивает импровизированный насос. Не следует форсировать события. Коррекционная работа предполагает поэтапность. Нельзя переходить на следующий уровень, если ещё не доведён до автоматизма предыдущий. Не забывайте включать в занятие задания на развитие мелкой и крупной моторики, задания на развитие интеллекта и познавательных процессов (мышления, внимания, памяти, воображения), отработку слоговой структуры слова. Обратите внимание, какие игры ребёнку наиболее интересны, что его больше увлекает. Удачи Вам на пути коррекции звукопроизношения!

Возможно Вам будут интересны следующие статьи:

Источник