- Способы связи предложений в тексте

- Последовательная связь предложений в тексте

- Последовательное подчинение придаточных — виды, правила и примеры

- Однородное подчинение придаточных

- Параллельное подчинение придаточных

- Последовательное подчинение придаточных

- О способах связи предложений в тексте

- Цепная (последовательная) связь предложений в тексте

- Параллельная связь предложений в тексте

Способы связи предложений в тексте

По характеру связи между предложениями все тексты можно разделить на три вида:

- тексты с последовательной (цепной, линейной) связью;

- тексты с параллельной связью;

- тексты с присоединительной связью.

При последовательной (цепной, линейной) связи второе предложение связано с первым, третье со вторым и т. п. Мысль автора развивается последовательно: то, что в первом предложении было «новым», во втором становится «данным» и т. п.

Например. Однажды мы пошли на экскурсию на автозавод. Там нам показали конвейер. На конвейере собирают новые автомобили. Время сборки каждого автомобиля примерно шесть часов.

При параллельной связи первое предложение содержит тему, даёт общий план картины, а все последующие (сходные по структуре) связаны с первым предложением: объясняют, раскрывают содержание первого предложения.

Например. Наступила осень. Дни стали короче. На улице с каждым днем становится прохладнее. Листья на берёзах пожелтели и стали осыпаться.

Присоединительная связь предложений в тексте — это такой принцип построения высказывания, когда к основному сообщению прикрепляется еще одна часть в виде дополнительной информации.

Например: Он был человеком очень мнительным. И неспроста.

Для связи предложений в «данном» используются следующие средства: лексический повтор, местоимения, синонимы (в том числе контекстные), слова со значением «целое и его части».

Поделись с друзьями в социальных сетях:

Источник

Последовательная связь предложений в тексте

Комментарии преподавателя по изучаемому материалу

При выполнении задания вы можете столкнуться со следующими трудностями.

Возможные трудности

Добрые советы

Что делать, если кажется, что на место недостающего предложения подходят сразу несколько вариантов ответа?

Если в задании пропущено первое предложение, то воспользуйтесь следующими подсказками.

Первое предложение обычно задает тему текста. Еще точнее, тема текста задается во второй части первого предложения, ближе к его финалу. Посмотрите на варианты ответа с этой точки зрения. Найдите такой финал предложения, содержание которого раскрывается дальнейшим текстом.

Содержание первого предложения не должно противоречить содержанию последующего текста. Перечитайте внимательно текст и убедитесь, что между текстом в целом и выбранным вами предложением нет противоречий по смыслу.

Что делать, если трудно найти место, которое должно занимать в тексте пропущенное предложение?

Если в задании пропущено не первое предложение, то воспользуйтесь следующей подсказкой.

Ищите между предложениями текста смысловую несостыкованность. Для этого проследите внимательно, как развивается в тексте авторская мысль. Определите тему текста, выясните, все ли аргументы соответствуют тезису темы? Скорее всего, пропущенное предложение должно стоять на месте найденного смыслового несоответствия.

Способы связи предложений в тексте

Предложения в тексте связаны по смыслу. Связь эта проявляется на лексическом и грамматическом уровнях языка, см.: раздел Средства связи предложений в тексте.

Выделяются два основных способа связи предложений в тексте: последовательная (цепная) связь и параллельная связь.

Последовательная (цепная) связь

Наконец, на страницах поэмы появляется Плюшкин, человек, не только лишённый каких-либо положительных качеств, но почти потерявший человеческий облик.

Он кажется человеком, попавшим в катастрофу, одичавшим на каком-то необитаемом острове.

Катастрофа превратила в руины его некогда процветающее имение, его дом похож на свалку, его одежда — «сплошная прореха».

В первом предложении смысловой акцент падает на характеристику Плюшкина. Во втором предложении эта информация становится основой для нового сообщения (Плюшкин похож на человека, попавшего в катастрофу). Основой для сообщения в третьем предложении становится информация второго предложения.

Поясним сущность цепной связи схемой.

Более глубокое нравственное падение человека демонстрирует образ Собакевича.

Собакевич неприветлив, жаден и груб.

Он кулак, т. е. умеет выжать свою выгоду из всего, не смущаясь сомнительностью сделки.

Он, кажется, мошенник: из-за выгоды готов пойти даже на шантаж.

В первом предложении смысловой акцент падает на характеристику Собакевича. Эта информация становится предметом для характеристики в остальных предложениях.

Поясним сущность параллельной связи схемой.

В речевой практике оба основных способа часто совмещаются.

Устная и письменная речь. Текст. Смысловая целостность текста

Язык существует в двух разновидностях речи: устной и письменной. С помощью устной речи люди непосредственно общаются друг с другом. Устная речь — это живое, непринуждённое и неподготовленное общение в режиме реального времени, и композиция этого общения всецело зависит от конкретной ситуации. Общение с помощью письменной речи, напротив, всегда подготавливается заранее и строится с учётом возможной временно́й дистанции между общающимися. Поэтому автор письменного сообщения заинтересован в том, чтобы оно было целостным и с точки зрения темы, и с точки зрения смысла, и с точки зрения композиции, т. е. было бы в собственном смысле слова текстом.

Текст (лат. textum — ткань, сплетение, соединение) — это последовательность предложений, связанных по смыслу и грамматически, созданная с целью охарактеризовать (раскрыть) некоторую тему. Употребляя слово текст, мы в основном имеем в виду нечто написанное. При этом не следует забывать, что есть такие жанры, которые, как правило, существуют в устной форме, но готовятся как письменные тексты (например, доклад или лекция).

Смысловая целостность текста связана с несколькими понятиями:

1) содержание текста;

3) основная мысль текста;

4) раскрытие темы текста;

5) позиция автора текста.

Содержание текста — это то, о чём текст написан: какова его тема, основная мысль, как раскрывается эта основная мысль, какова позиция автора по отношению к теме.

Тема текста — это предмет либо явление, находящиеся в центре внимания автора. Усилия автора направлены на то, чтобы дать характеристику теме, раскрыть тему текста.

Основная мысль текста — это общая характеристика, данная в тексте теме.

Основная мысль иногда может быть напрямую выражена в тексте, а иногда выводится из его содержания.

Тема раскрывается через ряд связанных друг с другом суждений, каждое из которых прямо или косвенно характеризует тему. Суждения эти могут иметь, в свою очередь, разнообразную тематику. Частные темы, возникающие по мере раскрытия главной, называются микротемами. Учёт микротем необходим для выведения основной мысли текста.

Тему текста необходимо отличать от любой его микротемы. Микротема раскрывает содержание лишь одной из частей текста. Тема же целого текста включает в себя (прямо или косвенно) все его микротемы. Кроме того, она всегда связана с основной мыслью текста и с позицией автора.

Позиция (точка зрения) автора. Выбирая тему текста и раскрывая её с помощью определённых микротем, автор текста проясняет для читателя свою ценностную позицию относительно темы и основной мысли текста. Он прямо или опосредованно выражает собственную оценку тезисов текста и явлений, отражённых в нём.

Источник

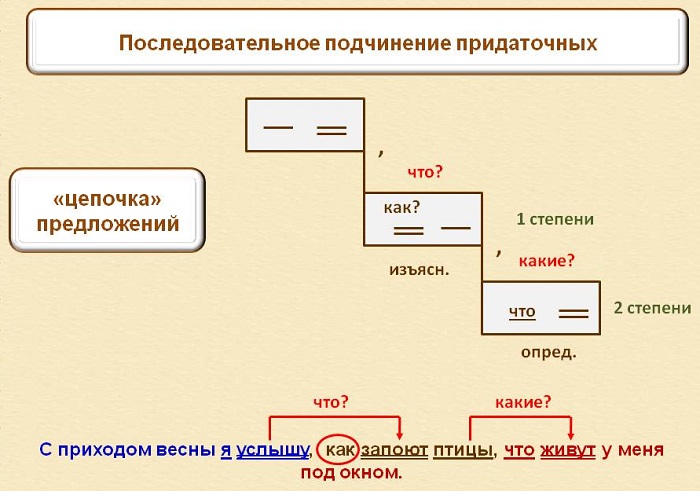

Последовательное подчинение придаточных — виды, правила и примеры

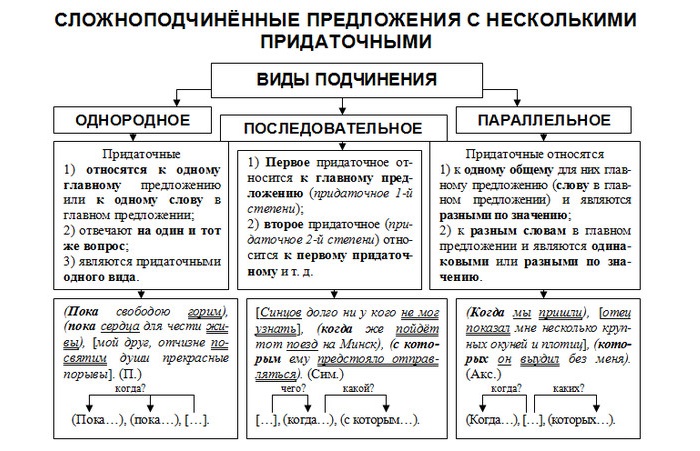

Последовательное подчинение придаточных – одна из трёх разновидностей подчинительных связей. Сложноподчинённые предложения так же, как и сложносочинённые, состоят из нескольких частей, но в них от одной части к другой можно задать вопрос.

Если в сложном предложении несколько подчинительных связей, его само называют многочленным, а зависимые части – соподчинениями. В зависимости от того, как в такой конструкции согласованы отдельные члены, её относят к одному из трёх типов.

Рассмотрим каждый из видов и сравним. К примерам для наглядности приведены схемы с указанием определяемых слов.

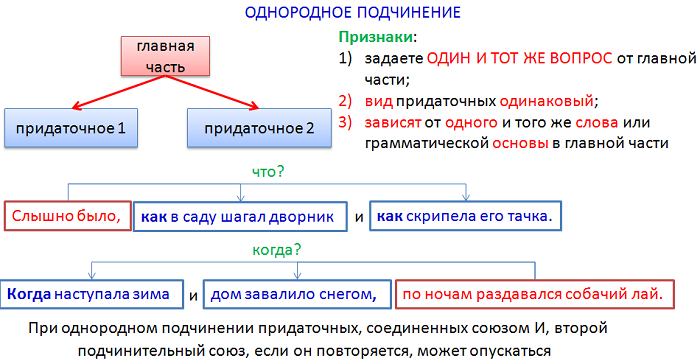

Однородное подчинение придаточных

В такой связи все части зависят от одного главного предложения или от определённого слова в нём и отвечают на одинаковый вопрос, даже если в них использованы разные подчинительные союзы.

По улице расползался туман, (какой?) который появлялся тут каждое утро и исчезал только к вечеру, (какой?) который был уже всем привычен и (какой?) который придавал загадочности даже такому унылому месту.

Схема: [Туман (х)], (который…), (который…) и (который…).

Никто не мог сказать точно, (что?) сколько времени прошло, (что?) сколько осталось ждать, (что?) когда что-то изменится или (что?) как долго можно везти единственный заказ.

Зрительно второй пример напоминает последовательное подчинение, но он произносится интонацией перечисления, а придаточные предложения связаны друг с другом бессоюзным способом и сочинительным союзом «или». Между зависимыми элементами, связанными сочинительными союзами, запятая не ставится. От главного к придаточным задаётся общий вопрос «Что не мог сказать?».

Приведём схему: [Не мог сказать (х)], (сколько…), (сколько…), (когда…) или (как долго…).

Параллельное подчинение придаточных

Иначе такая связь именуется неоднородной. Для этого вида характерно, что в главном предложении может быть несколько определяемых слов (может быть и одно), от которых к разным зависимым частям задаются различные вопросы.

Проиллюстрируем на примерах:

Когда прибыла доставка (когда?), мы уже сидели за столиком, (каким?) на котором не осталось места ни для чего.

Два определяемых слова: «сидели» и «столиком».

Схема: (Когда…), [сидели (х) за столиком (х)], (на котором…).

Когда пиццу привезли (когда?), именинник высказал общее мнение, (какое?) что она слишком большая и не поместится на столе, и стал предлагать такие варианты, (чего?) куда можно её уместить, (какие?) которые никому бы и в голову не пришли.

Схема: (Когда…), [высказал (х) мнение (х), (что…), варианты (х)], (куда…), (которые…).

Во втором случае четыре вопроса ставятся от трёх разных слов: «высказал», «мнение» и «варианты». Последние два неодинаковых вопроса поставлены от одного слова, при этом между двумя простыми предложениями нет смыслового соединения, они не связаны, то есть параллельны.

Последовательное подчинение придаточных

Такой тип подчинения более прост для понимания, нежели параллельный, поскольку в нём каждая последующая часть связана с предыдущей. Это значит, что первое придаточное зависит от главного, второе – от первого, третье – от второго. Даже очень длинные речевые конструкции не звучат слишком нагромождёнными.

Если же сравнивать с однородным подчинением, то можно отметить, что для данного типа многочленных связей не характерна перечислительная интонация. Вопросы могут и отличаться, и совпадать.

Лес ожил, (1) когда наступила весна, (2) которую ждали все, (3) кроме Александра, (4) который любил играть в снежки.

Все ученики знали, (1) что к нему не стоит приходить без домашних заданий, (2) которые он ценил даже больше контрольных работ, (3) с которыми всегда помогал.

Долгие каникулы тянулись, (1) как ленивая река, (2) которая неспешно движется к морю, (3) чья бескрайность её пугает настолько, (4) что при малейшей возможности она затекает в озёра, (5) которые попадаются по пути.

Условно можно изобразить общую схему: [ ], (1), (2), … , (n), – где n является последним простым звеном в сложноподчинённом предложении с последовательным предложением.

Иногда в предложениях сочетаются разные связи.

Источник

О способах связи предложений в тексте

Сегодня продолжим разговор о связной речи, начатый в этой статье, и поговорим о способах связи предложений в тексте, а также о том, как научиться использовать эти способы в речи.

Для начала хочу пояснить. Мы не дублируем и не создаём здесь учебник. И не открываем «Америку»! Наша цель – привлечь внимание к проблеме связности речи и подсказать пути решения.

Справедливо заметили читатели блога в комментариях к предыдущей записи по нашей теме, что связная речь начинает формироваться ещё в детстве. Но почему-то со временем приобретённые в детском саду и школе навыки связной речи теряются.

Уметь связно выразить свои мысли, бесспорно, нужно каждому человеку. Ведь мы очень хотим, чтобы нас понимали правильно , ведь так?!

Значит, надо учиться строить своё высказывание, строить текст. Кстати, вспомним, что такое ТЕКСТ (перейдите по ссылке).

Вороне где-то бог послал кусочек сыру. Ворона – общее название для нескольких видов птиц из рода Ворон. А гадкая ворона подлетела и цапнула ожерелье! Вороны живут до 75 лет, хотя молва приписывает им до 300 лет. Ворона полетела в лес и остальные жемчужинки попа-адали в траву-у. На ель ворона взобралась… Птица способна к сложным формам поведения и умеет хорошо приспосабливаться к различным условиям среды. Ворона каркнула во всё воронье горло.

Конечно, это не текст!

Предложения просто «выдернули» из разных источников (из басни, Википедии, рассказа) и поставили в один ряд. Без смысла! Без связи! Без цели! Казалось бы, отрывок повествует о вороне. Но это слово «ворона» — единственное, что объединяет эти предложения.

Предложения НЕ СЯЗАНЫ между собой ни по смыслу, ни грамматически, ни стилистически!

Здесь нет ни начала, ни конца. Полная бессмыслица!

Предложения в тексте должны развивать тему, они должны быть связаны между собой, объединены основной мыслью автора. Любой текст – это обязательно связная структура!

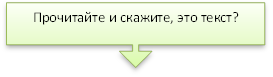

Существует два основных способа связи предложений в тексте.

Цепная (последовательная) связь предложений в тексте

Цепная связь предложений отражает последовательное развитие мысли. Соседние предложения как бы цепляются друг за друга (как звенья цепи).

Предложения при цепной связи связаны – спаяны! – между собой так: второе предложение — с первым, третье – со вторым, четвёртое – с третьим и т.д.

Очень простой пример текста, в котором предложения связаны цепной связью:

Чтобы научиться так связывать предложения между собой, используйте повторяющиеся слова, местоимения, однокоренные сова, слова-синонимы, антонимы, союзы и союзные слова. Есть и другие средства связи, об этом позже…

Параллельная связь предложений в тексте

При параллельной связи все предложения соединены не последовательно, а как бы централизованно: второе, третье, четвёртое предложения связаны по смыслу с первым предложением.

При этом предложения одинаково относятся как друг к другу, так и к первому предложению.

Параллельная связь отражает перечисление, противопоставление или сопоставление. Каждое новое предложение не продолжает предыдущее, как при последовательной (цепной) связи, а раскрывает, детализирует одно общее – первое – предложение.

Предложения не сцепляются, а сопоставляются. Как правило, в них одинаковый порядок слов, похожи и члены предложения и т.д.

Пример текста, где предложения связаны параллельно:

Второе, третье и четвёртое предложения раскрывают смысл первого. Даже если поменять их местами, текст не разрушится. И при этом останется связным. Объединяет все четыре предложения контекстуальные синонимы: кабинет, класс, комната, здесь.

Цепная и параллельная связь предложений, бывает, используется в одном тексте. Классическим примером является лермонтовский «Парус»:

Белеет парус одинокий В тумане моря голубом!…

Что ищет он

в стране далекой?

Что кинул он

в краю родном?…

Между первым и вторым предложением, а также между первым и третьим – цепная связь (парус – он), между вторым предложением и третьим – параллельная связь.

В построении текста очень важно правильно связывать предложения между собой. Связывать предложения между собой можно двумя способами. Это может быть цепная связь, параллельная или и та и другая одновременно.

Какими средствами воспользоваться для связи предложений в единый текст, поговорим в следующий раз. А на сегодня всё.

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях.

Источник