Методы определения пористости горных пород

Для определения полной (абсолютной) пористости образца горной породы, исходя из формулы (1.3.2), необходимо знать объем пор и объем образца. Для определения объема образца существует несколько различных способов:

1) Метод парафинизации. Предварительно взвешенный образец покрывают тонкой пленкой расплавленного парафина за 1-2 секунды, чтобы парафин не проник в поры и сразу застыл. Затем взвешивают образец с оболочкой и определяют его объем погружением в жидкость и вычитают объем оболочки, учитывая удельный вес (или плотность) парафина. Достоинством метода является возможность его использования для определения объема образцов рыхлых пород, однако, он очень трудоемок и не повышает точности измерений коэффициента пористости.

2) Метод вытеснения. При использовании этого метода образец погружают в жидкость, не проникающую в его поры (чаще всего имеют в виду ртуть) и таким образом определяют объем образца. Недостатком метода является то, что способ применим только к сильно сцементированным кернам (иначе при погружении в ртуть часть зерен может отпасть), а также невозможность учета прилипших к поверхности образца пузырьков воздуха из-за непрозрачности ртути. Кроме того, ртуть токсична.

3) Геометрический метод. Измерение геометрических размеров образцов проводят лишь для специально выточенных кернов идеальной формы без сколов зерен.

4) Метод Преображенского. Наиболее часто используемый метод, заключающийся в насыщении образца жидкостью (чаще керосином или водой) и определения его объема погружением в ту же жидкость.

Методы измерения объема пор образца горной породы определяются видом пористости.

1) Метод Мельчера измерения полной пористости. При определении полной (абсолютной) пористости горной породы исходят из того, что масса проэкстрагированного и высушенного образца породы есть величина постоянная до и после его дробления. Выразим объем твердой части образца породы через Vтв, тогда выражение для полной пористости примет вид:

где rобр и rтв – плотность образца и его твердой части (скелета или зерен).

Таким образом, полная пористость образца горной породы может быть определена, если известны плотность образца в целом и плотность слагающих его частиц.

При определении объема образца для расчета его плотности используют метод парафинизации. После чего образец очищают от парафина, измельчают и определяют плотность измельченной твердой части путем взвешивания и погружения в жидкость. В ряде случаев использую два образца: один парафинизируют, другой измельчают для определения плотности. Для измерений могут использоваться специальные пикнометры-порозиметры (рис. 1.3.6).

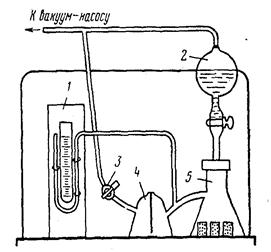

Порозиметр состоит из градуорованной трубки, имеющей на одном конце камеру, а на другом — расширение, притертое к стаканчику. При этом объем стаканчика до начала шкалы равен объему камеры до конца шкалы. До измерения объема образца его насыщают керосином в вакуумной установке (рис. 1.3.7).

В порозиметр наливают керосин, плотно закрывают стаканчиком, переворачивают и проводят отсчет. Затем переворачивают в первоначальное положение, снимают стаканчик, помещают в колбунасыщенный и поверхностно осушенный образец, плотно закрывают стаканчиком, прибор переворачивают и проводят второй отсчет. Разность отсчетов равна объему образца. Второй кусочек тщательно измельчают и аналогичным образом определяют объем получившегося порошка.

2) Методом насыщения по Преображенскому определяют открытую пористость (см. дополнительный материал к Главе 3 Приложения). Экстрагированный и высушенный образец взвешивают (вес Р). Затем образец насыщается под вакуумом жидкостью (керосином или водой). Насыщенный образец вынимают, освобождают от избытка жидкости, взвешивают в воздухе (вес Рк).

Рис. 1.3.6. Порозиметр: 1-стаканчик, 2-расширение, 3-камера. Рис. 1.3.6. Порозиметр: 1-стаканчик, 2-расширение, 3-камера. |  Рис. 1.3.7. Вакуумная установка: 1 – вакуумметр, 2 – делительная воронка, 3 – кран, 4 – склянка Тищенко, 5 – колба Бунзена Рис. 1.3.7. Вакуумная установка: 1 – вакуумметр, 2 – делительная воронка, 3 – кран, 4 – склянка Тищенко, 5 – колба Бунзена |

Разность весов насыщенного и сухого образцов, деленная на удельный вес керосина gк дает объем пор:

Далее насыщенный образец взвешивают в керосине (Ркк).

Разность весов насыщенного образца в воздухе и в керосине, деленная на удельный вес керосина, дает его объем:

Отношение Vn и Vобр определяет коэффициент пористости насыщения:

Из полученной формулы видно, что коэффициент пористости не зависит от удельного веса жидкости. В крупнозернистых и особенно слабосцементированных песчаниках коэффициенты абсолютной пористости и пористости насыщения почти совпадают. Метод Преображенского широко применяется для сцементированных пород.

3) Более точное определение открытой пористости можно получить методом насыщения сухого образца не адсорбирующимся на поверхности частиц газом (азотом). Пусть образец насыщен газом при давлении Р1, а выпущен при снижении до давления Р2. Считая газ идеальным, запишем уравнения материального баланса:

Здесь

4) Для определения эффективной пористости после насыщения образца керосином, последний удаляют на капиллярной установке (при этом объемом пленки, покрывающей частицы в образце, пренебрегают).

5) Для определения динамической пористости используют не экстрагированные образцы, которые продувают воздухом или азотом при градиенте давления порядка 0,05МПа/см для удаления подвижной части жидкости.

6) Пористость образца можно представить в виде отношения площади пор к площади всего образца в каком–либо сечении (просветностью). В этом случае пористость оценивается методами, основанными на измерении площадей под микроскопом или определении соотношения этих площадей по фотографиям. Для контрастности при изучении степени взаимосвязанности пор последние иногда заполняются окрашенным воском или пластиками.

При выборе методов измерения пористости необходимо учитывать особенности и свойства коллектора. При оценке пористости пород газовых коллекторов, открытую пористость следует измерять газометрическим способом с помощью газовых порозиметров. В случае сыпучих пород можно воспользоваться формулой, предложенной Б.Ф. Ремневым:

где mc –пористость породы после разрушения.

Источник

10. Пористость горных пород. Виды. Определение пористости.

Под пористостью горной породы понимается наличие в ней пор (пустот). Пористость характеризует способность горной породы вмещать жидкости и газы.

В зависимости от происхождения различают следующие виды пор:

Поры между зёрнами обломочного материала (межкристаллические). Это первичные поры, образовавшиеся одновременно с формированием породы.

Поры растворения – образовались в результате циркуляции подземных вод.

Пустоты и трещины, образованные за счёт процессов растворения минеральной составляющей породы активными флюидами и образование карста.

Поры и трещины, возникшие под влиянием химических процессов, например, превращение известняка (СаСО3) в доломит (МgСО3) – при доломитизации идёт сокращение объёмов породы на 12%.

Пустоты и трещины, образованные за счёт выветривания, эрозионных процессов, закарстовывания.

Виды пор (2)-(5) – это так называемые вторичные поры, возникшие при геолого-химических процессах.

Объём пор зависит от:

сортировки зёрен (чем лучше отсортирован материал, тем выше пористость);

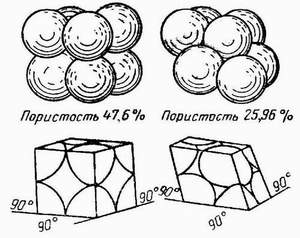

укладки зёрен – при кубической укладке пористость составляет 47,6%, при ромбической укладке – 25,96% (см. рис. 1.1);

однородности и окатанности зёрен;

вида цемента (см. рис. 1.2).

Рис. 1.1. Различная укладка сферических зёрен одного размера, составляющих пористый материал: а – менее плотная кубическая укладка, б – более компактная ромбическая укладка

Горные породы, содержащие нефть, газ и воду и способные отдавать их при разработке, называются коллекторами. Коллекторские свойства нефтеносных пластов зависят от размера и формы зерен, слагающих породу, степени отсорбированности обломочного материала, характера и степеней цементации осадков, а карбонатных пород — от пористости и трещиноватости.

Породы — коллекторы характеризуются пористостью, проницаемостью и трещиноватостью. Пористость горной породы характеризуется наличием в ней пустот (пор), являющихся вместилищем для жидкостей (воды, нефти) и газов, находящихся в недрах Земли.

Общая (полная, абсолютная) пористость – суммарный объём всех пор (Vпор), открытых и закрытых.

Пористость открытая эквивалентна объёму сообщающихся (Vсообщ) между собой пор.

На практике для характеристики пористости используется коэффициент пористости (m), выраженный в долях или в процентах.

Коэффициент общей (полной, абсолютной) пористости (mп) в процентах зависит от объема всех пор:

Коэффициент открытой пористости (mо) зависит от объёма сообщающихся между собой пор:

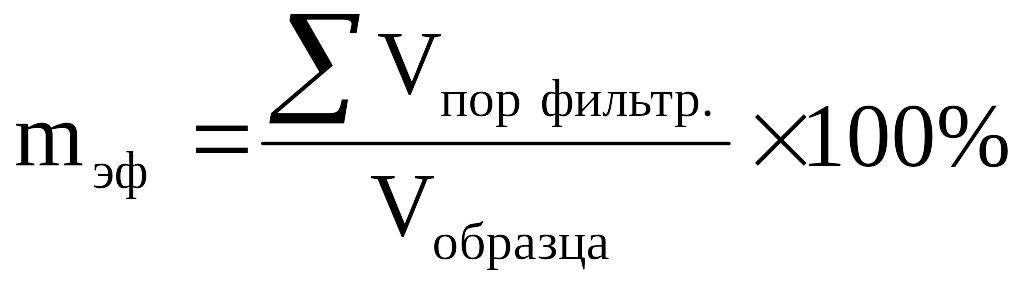

Коэффициент эффективной пористости (mэф.) оценивает фильтрацию в породе жидкости или газа, и зависит от объёма пор (Vпор фильтр), через которые идёт фильтрация.

Для зернистых пород, содержащих малое или среднее количество цементирующего материала, общая и эффективная пористость примерно равны. Для пород, содержащих большое количество цемента, между эффективной и общей пористостью наблюдается существенное различие.

Для коэффициентов пористости всегда выполняется соотношение:

Для хороших коллекторов пористость лежит в пределах 15-25%

Поровые каналы нефтяных пластов условно подразделяются на три группы:

субкапиллярные (размер пор 0,5 мм.

По крупным (сверхкапиллярным) каналам и порам движение нефти, воды, газа происходит свободно, а по капиллярам – при значительном участии капиллярных сил.

В субкапиллярных каналах жидкость удерживается межмолекулярными силами (силой притяжения стенок каналов), поэтому практически никакого движения не происходит.

Породы, поры которых представлены в основном субкапиллярными каналами, независимо от пористости практически непроницаемы для жидкостей и газов (глины, глинистые сланцы).

Коэффициенты пористости некоторых осадочных пород

Источник

Методы определения пористости.

Напомним, что для нахождения пористости необходимо определить объем пор и объем образца породы.

1. Среди методов определения открытой пористости наиболее распространенным является метод Преображенского. Определение коэффициентаоткрытой пористостигорных породметодом Преображенского предполагает знание трех величин:

Р1 – вес проэкстрагированного и высушенного образца пористой среды, г;

Р2 — вес образца, насыщенного жидкостью и взвешенного в этой же жидкости, г;

Р3 – вес насыщенного жидкостью образца в воздухе, г.

По Преображенскому объем открытых пор определяется объемом жидкости (керосин, вода, водный раствор соли), вошедшей в поровое пространство образца при насыщении его под вакуумом:

Vпор =

Объем образца определяется взвешиванием насыщенного жидкостью образца в той же жидкости и в воздухе (смотри раздел «Плотность»):

Vобр =

Коэффициент открытой пористости вычисляется по формуле:

Кп =

2. Коэффициент полной пористости выражается через кажущуюся ρкаж и истинную ρист плотности горной породы:

Для нахождения величин истинной и кажущейся существуют различные методы. Некоторые из них, использующие порозиметр, пикнометр, насыщение и взвешивание образца в жидкости, парафинирование образца — описаны в разделе «Плотность».

3.Известенспособопределения пористости в результате статистической обработки шлифов (смотри лекции Тульбовича).

4.Определение пористости методом ЯМР (ядерно-магнитного резонанса).

5.Определение открытой пористости на приборе АР-608.

АР-608 – это современная система для измерения проницаемости по газу и пористости образцов породы в условиях реальных напряжений, пригоном давлении до 9500 psi (1 атм=14.5 psi, 9500 psi = 655.14 атм).

Измерения порового объема выполняются с использованием принципа расширения гелия по закону Бойля:

6. Эпрон.

Прибор отечественного производства (г. Тверь). Измерения порового объема выполняются с использованием закона Бойля-Мариотта.

Виды пор в зависимости от их происхождения

В зависимости от происхождения различают первичные и вторичные виды пор.

Первичные поры :

1. Поры между зернами обломочного материала. Это первичные поры, образовавшиеся одновременно с формированием породы.

Вторичные поры, возникшие при геолого–химических процессах:

2. Поры растворения – образовались в результате циркуляции подземных вод – вторичные поры.

3. Пустоты и трещины, как правило, карбонатных пород, образованные за счёт процессов растворения минеральной составляющей породы активными флюидами, в том числе карстообразования.

4. Поры и трещины, возникшие под влиянием химических процессов, например, превращение известняка (CaCO3) в доломит (СаMg(CO3)2) – при доломитизации возможно сокращение объемов породы на 12% (по Головиной).

5. Пустоты и трещины, образованные за счет выветривания, эрозионных процессов, закарстовывания.

Емкостные свойства карбонатных коллекторов представлены пустотами трех типов: 1) поры; 2) каверны; 3) трещины.

· пустоты межзернового пространства /пустоты в виде пор 2÷10 %/;

· каверны и микрокарсты /пустоты в виде каверн 13÷15 %/. Размер карстов и каверн до 3 м;

· трещины /пустоты в виде трещин 0.01÷0.1 %/. Размер трещины 10 ÷ 30 мкм.

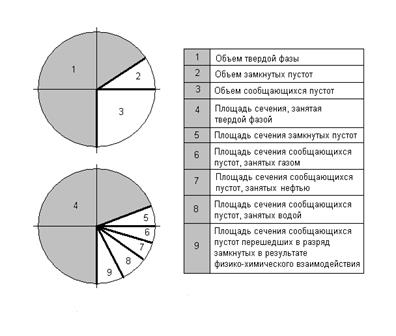

На рис. 5 представлена общая диаграмма, характеризующая фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) коллектора.

Как уже отмечалось, емкостью коллекторов нефти и газа могут быть поры, каверны и трещины. При этом емкость пустот самой матрицы коллектора ограничивается порами и кавернами. В соответствии с этим коллекторы нефти и газа характеризуются пористостью, кавернозностью и трещиноватостью.

(по Котяхову-77): К пористости не относят пустоты в виде каверн и трещин, так как они существенно отличаются от пор по размеру и определяются обычно раздельно. Из самого понятия «пористость» следует, что речь в данном случае идет только о суммарной емкости пор в породе независимо от наличия в ней каверн. В настоящее время, однако, нет установившихся представлений об отличительных особенностях пор и каверн. Г. И. Теодорович считает, что к кавернам следует относить пустоты, которые в трех взаимно перпендикулярных направлениях имеют размеры более 2 мм. Такое разграничение, конечно, весьма условно, вместо 2 мм можно было бы принять, например, 1,5 мм или 3 мм.

Нам представляется, что в основу деления пустот матрицы на поры и каверны должны быть положены физическая сущность явлений и вытекающие из нее практические выводы. Например, во многих отношениях к порам следует относить пустоты исследуемого образца породы, в которых вода или нефть могут удерживаться капиллярными силами, т. е. в которых капиллярные силы преобладают над гравитационными, а к кавернам — пустоты, в которых гравитационные силы преобладают над капиллярными, и поэтому жидкость в них не удерживается. Из такого деления пустот породы на поры и каверны следует, что:

Дата добавления: 2020-11-27 ; просмотров: 247 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник