- Переработка и утилизация попутного нефтяного газа

- Необходимость утилизации ПНГ

- Продукты переработки попутного нефтяного газа

- Виды и способы утилизации ПНГ

- Переработка на ГПЗ

- Выработка электроэнергии (применение ГТЭС, ГПЭС)

- Химическая переработка

- Газохимические процессы

- Применение для технологических нужд промысла сайклинга (Газлифт)

- Оборудование для переработки попутного нефтяного газа

- Нетрадиционная утилизация ПНГ Переработка попутного газа в естественные компоненты нефти

- Одной из основных проблем нефтегазового сектора остаётся проблема сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ). Какие решения проблемы предлагают современные предприятия?

Переработка и утилизация попутного нефтяного газа

Попутный нефтяной газ (ПНГ) образуется во время добычи нефти. Этот невосполнимый природный ресурс в США, России и других нефтяных державах на протяжении многих лет уничтожали путём сожжения в факельных установках. Но утилизация при помощи сожжения опасна для здоровья людей и влияет на биосферу. Для уменьшения наносимого ущерба разработаны технологии, позволяющие перерабатывать данный ресурс. Переработка ПНГ позволяет рационально использовать сырьё и сократить урон, наносимый экологии.

Необходимость утилизации ПНГ

Большинство нефтедобывающих объектов расположено в удалённых регионах. Отсутствие инфраструктуры мешает утилизировать ПНГ безопасными методами. Бесконтрольное сожжение ресурсов наносит ущерб окружающей среде. При горении происходит выброс:

- диоксида серы;

- углекислого газа;

- сажи;

- бутана;

- пропана и др.

Повышение концентрации опасных веществ в атмосфере – причина усиления парникового эффекта, влияющего на климат. Вредные элементы негативно сказываются на здоровье населения, вызывают генетические патологии и рак.

Неразумное сжигание природных ресурсов ведёт к экономическим потерям. Рациональная утилизация ПНГ способствует развитию нефтяной промышленности. Обработанное сырьё служит топливом и используется для работ на станции.

Россия занимает первое место по объёмам неконтролируемого сжигания ПНГ. Это связано с:

- Большими расстояниями между скважинами и пунктами переработки.

- Отсутствием организованного сбора и перевозки газовых ресурсов.

- Присутствием в сырье примесей, которые усложняют переработку.

- Невысокой стоимостью полученного продукта.

- Штрафы за сжигание в факельных установках ниже, чем расходы на переработку.

Из-за ухудшения экологической ситуации правительство РФ неоднократно обсуждало методы решения проблемы нефтяного газа. Вводятся новые правила и штрафы. С 2009 года действует постановление о мерах по снижению объёмов сожжения ПНГ на факельных установках.

Продукты переработки попутного нефтяного газа

ПНГ имеет высокую энергетическую ценность. Сфера применения:

- Источник топлива и электроэнергии.

- Переработанное сырьё используется для обслуживания технического оборудования.

- Продукты ПНГ в России применяют для отопления труднодоступных вахтовых поселений, подогрева нефти.

Переработка непосредственно на скважине повышает скорость нефтедобычи. После прохождения всех стадий обработки образуется ценный продукт, пригодный для дальнейшего использования. Основные продукты переработки попутного нефтяного газа:

- сухой отбензиненный газ;

- газообразный метан;

- технический пропан-бутан;

- газовый конденсат;

- синтетическое топливо.

Виды и способы утилизации ПНГ

Существуют различные методы утилизации попутного нефтяного газа. Выбор метода утилизации зависит от объёмов добычи, расположения станции, её размеров и топлива, которое планируется получить в результате переработки. В России используют такие методы, как передача отходов нефтегазовой промышленности на ГПЗ, выработка электроэнергии, химическая переработка, создание газлифта или сайклинг-пресса.

Основная проблема утилизации – высокая стоимость оборудования. Затраты компенсирует получение электроэнергии. Этот способ переводит станцию на самообеспечение, что важно для объектов, расположенных в труднодоступных местах.

Переработка на ГПЗ

При наличии инфраструктуры в месте добычи отправка попутного газа в ГПЗ (газоперерабатывающий завод) – наиболее простой метод утилизации. Возможно строительство мини-ГПЗ для нефтедобывающих станций с большими объёмами добычи. Метод не подходит для удалённых скважин.

Потребуется установка следующего оборудования:

- пароконденсационные холодильные установки;

- теплообменники;

- сепараторы;

- Компрессоры и т.д.

Выработка электроэнергии (применение ГТЭС, ГПЭС)

Благодаря своей энергетической ценности переработанный попутный газ служит техническим топливом. Полученное в результате данного способа утилизации попутного нефтяного газа топливо служит для газокомпрессорного оборудования и производства электричества для газотрубных установок. На масштабных нефтедобывающих станциях целесообразно создание электростанций и передача электричества в районные электросети (при наличии вблизи месторождения городов, посёлков, деревень и т.д.).

Для получения электроэнергии сырьё подвергают дополнительной очистке. Потребуется установка сепаратора, ГТЭС или ГПЭС.

Химическая переработка

При помощи технологий, разработанных ПАО «НИПИгазпереработка», сырьё перерабатывается в бензол, толуол и другие ароматические углеводороды, которые соединяют с основным потоком нефти и пускают в нефтепровод. Но для внедрения метода химической утилизации на месторождении необходимо развитие инфраструктуры. Расходы на установку оборудования высокие.

Газохимические процессы

Метод Фишера-Тропша – сложный газохимический процесс. Этот метод переработки позволяет получать из попутного нефтяного газа синтетические углеводороды, которые применяют в производстве топлива. Сырьё обрабатывают термическим окислением в высоких температурных условиях. Потребуется установка теплообменников, сепараторов, каталитических реакторов и т.д.

Применение для технологических нужд промысла сайклинга (Газлифт)

Сайклинг – технология создания нефтяного пласта внутри месторождения. Пласт вызывает повышение давления в скважине. Это увеличивает скорость добычи нефтяных продуктов. Метод отличается простотой в применении и невысокими денежными расходами. При этом не происходит окончательная утилизация нефтяного газа, поэтому потребуются дополнительные меры по переработке.

Газлифт – технология, в которой энергия ПНГ используется для выкачки нефти из недр. Для установки газлифта скважину обустраивают сепараторами, насосами, компрессорами и другим оборудованием.

Оборудование для переработки попутного нефтяного газа

В России оборудование для утилизации нефтегазовых продуктов устанавливается преимущественно на масштабных месторождениях. Поэтому разрабатываются технологии и механизмы, которые позволяют утилизировать газ вне зависимости от объёмов производства.

Сегодня создаются и совершенствуются мини-заводы и мобильные ГПЗ. Для использования нефтяного газа необходима установка оборудования, которое обеспечит бесперебойную и экономичную работу. Оборудование для переработки должно работать с неочищенным попутным газом, состав которого может отличаться.

На месторождениях часто используют одновременно несколько способов переработки газа. С помощью ПНГ повышается скорость нефтедобычи, вырабатывается электричество, необходимое для самообеспечения вахтового поселения и работ на месторождении.

Переработка газа, образующегося во время добычи нефти – необходимая мера для защиты экологии от негативного воздействия продуктов горения. Внедрение данной технологии позволит уменьшить ущерб от нефтедобывающей промышленности и рационально использовать природные ресурсы.

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии

Влияние добычи нефти на окружающую среду

Экологические проблемы топливно-энергетического комплекса

Закон о скважинах на воду в частном доме и на даче 2021

Экологические проблемы при добыче нефти

Влияние газовой промышленности на окружающую среду

Загрязнение мирового океана нефтью и нефтепродуктами

Плюсы и минусы геотермальной энергетики

Альтернативная энергетика и экология: виды и пути развития

Утилизация бурового шлама: захоронение, переработка, центрифугирование

Геотермальные электростанции: плюсы и минусы выработки электроэнергии ГеоТЭС

Что такое пиролиз и продукты, получаемые на выходе из пиролизных установок

Источник

Нетрадиционная утилизация ПНГ Переработка попутного газа в естественные компоненты нефти

Одной из основных проблем нефтегазового сектора остаётся проблема сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ). Какие решения проблемы предлагают современные предприятия?

На решение проблемы утилизации ПНГ в последние годы были направлены значительные усилия как нефтедобывающих предприятий, так и государства. По состоянию на 2017 г., в стране ежегодно добывают 50 млрд м 3 нефтяного газа и лишь 26 % из этого объёма направляется на переработку, ещё 47 % используется на месте в нуждах промысла и списывается, а оставшиеся 27 % сжигаются. Неоднократно звучали оценки, что 95-процентная утилизация ПНГ в России ожидается лишь к 2035 г. В рамках этой задачи компании разрабатывают альтернативные решения, позволяющие сократить издержки, повысить рентабельность и развивать новое наукоёмкое бизнес-направление.

Среди причин низкой рентабельности процесса утилизации стоит отметить: удаленность скважин от объектов газопереработки; неразвитые или отсутствующие системы сбора, подготовки и транспортировки газа; вариативность объемов добываемого газа; присутствие примесей, затрудняющих переработку; низкая стоимость газа в сочетании с крайне низкой заинтересованностью в финансировании подобных проектов.

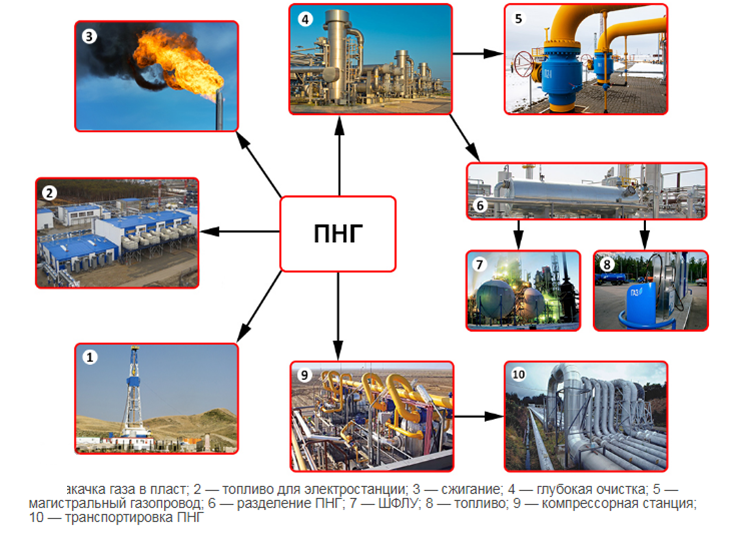

При всем разнообразии методов утилизации ПНГ (рис. 1) в первую очередь реализуются наименее затратные и направленные на удовлетворение собственных нужд – закачка ПНГ в пласт, использование в качестве топлива для выработки тепловой энергии. Значительным прогрессом было массовое использование ПНГ в качестве топлива при генерации электроэнергии уже не только для собственных нужд, но и для обеспечения ею сторонних потребителей. Но сегодня эти методы близки к пределу своего потребления, так как собственные нужды нефтедобывающих предприятий ограничены, а продажа избытка выработанной электроэнергии имеет ряд ограничений и не всегда экономически целесообразна.

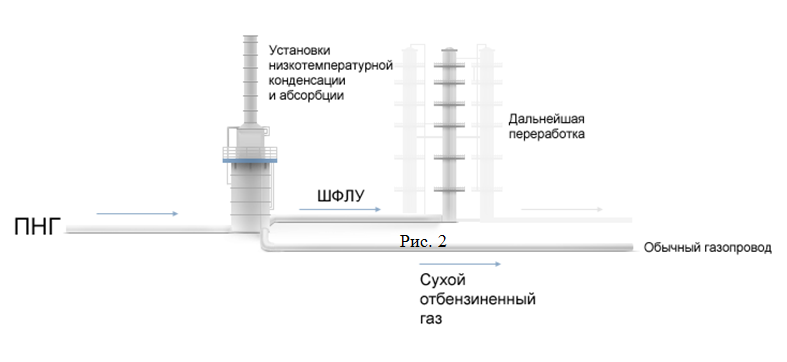

Дальнейшее развитие процесса утилизации ПНГ неизбежно приводит к пониманию того, что ПНГ – это, по сути, ценный товарный продукт. Соответственно, следующий логичный шаг – выделить его составляющие (обладающие более высокой добавочной стоимостью) и реализовать их на рынке как самостоятельные продукты. Это уже технологически сложные и финансово ёмкие технологии, сводящиеся, как правило, к следующей схеме (риc. 2).

При большом выборе применяемых технологий для собственно газоразделения, выделения и утилизации кислых (инертных) компонентов (низкотемпературные сепарация и конденсация, абсорбционные, мембранные и др.) основным критерием целесообразности их применения остается окупаемость.

К сожалению, основным препятствием для реализации подобных решений остается большая удаленность месторождений и неразвитая инфраструктура. ПНГ насыщен тяжёлыми углеводородами и различными примесями, что значительно осложняет процесс его транспортировки по трубопроводным системам без предварительной подготовки. Прокладка трубопроводов к газоперерабатывающим предприятиям сопряжена с высокой стоимостью реализации таких проектов.

Стоимость километра трубопроводной магистрали для перекачки ПНГ доходит до $1,5 млн. В связи с транспортными расходами себестоимость перекачки 1 тыс. кубометров газа обходится примерно в $30. Для сравнения, затраты на получение такого же количества природного газа (например, на предприятиях «Газпрома») составляют около $7. Себестоимость добычи и транспортировки ПНГ – до 150 рублей и 300 рублей за 1 тыс. кубометров соответственно, цена на такой газ на рынке устанавливается не выше 500 рублей, что автоматически делает любой способ переработки рентабельным только при весьма значительных объемах.

Абсолютно логично в такой ситуации, что наименее охваченными с точки зрения утилизации ПНГ остаются наиболее удаленные месторождения, с малым и средним дебитом газа. В первую очередь для них, а в перспективе и для остальных целесообразно рассмотреть применение наиболее современных и технологичных химических методов переработки ПНГ. Идея подвергать ПНГ глубокой переработке совершенно не нова и имеет достаточно большую историю. Однако широкого распространения в сегменте малых и среднетоннажных производств не получила в силу высокой цены и технологической сложности. Применяя современные технологии переработки, можно получить из ПНГ товарные продукты не просто с высокой добавленной стоимостью, но одновременно имеющие применение в собственных технологических процессах нефтедобывающих предприятий и одновременно являющиеся естественными компонентами нефти, что позволяет в случае невозможности их использования на месте или самостоятельной коммерческой реализации просто смешать их с товарной нефтью без ухудшения ее качества (а в большинстве случаев с повышением ее качества).

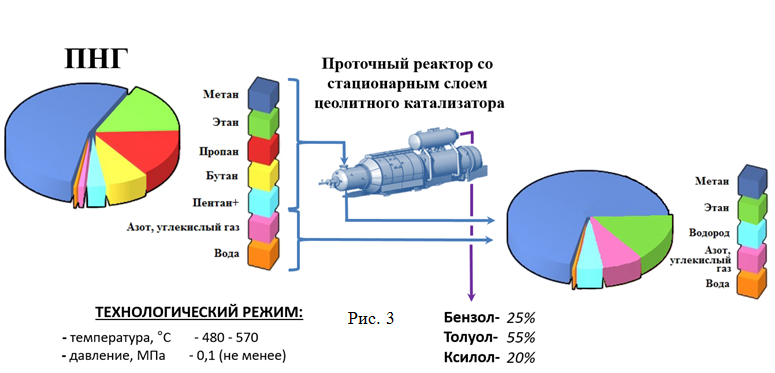

Одним из перспективных процессов химической переработки ПНГ является метод каталитического преобразования тяжелой фракции (С3+) в смесь ароматических углеводородов (бензол, толуол, ксилол) – рис. 3.

Основное достоинство данного метода заключаются в его относительной простоте (процесс одностадийный, технологический режим достаточно мягкий). Помимо собственно химического реактора, в составе технологического оборудования присутствуют только стандартные элементы (теплообменники, сепараторы, насосы, накопительные емкости и т.д.). Процесс известен за рубежом, имеет иностранные реализации («Cyclar» от компании UOP), но важен тот факт, что имеются отечественные катализаторы для него (производящиеся серийно). Компания «ХИММАШ-АППАРАТ» способна реализовать технологию полностью отечественного производства (в т.ч. используя оборудование собственного производства).

Полученный концентрат ароматических углеводородов – это достаточно ценное сырье для нефтехимической промышленности, возможна его самостоятельная реализация. Однако стоит заметить, что концентрат аренов можно свободно подмешать к товарной нефти без ухудшения ее качества, более того происходит значительное снижение вязкости нефти и этот факт можно использовать при разбавлении высоковязких нефтей, тем самым значительно снизить затраты на их транспортировку [1]. Кроме того, этот концентрат является очень эффективным растворителем и может эффективно использоваться для повышения нефтеотдачи на месторождениях вязких нефтей [2].

Однако процесс ароматизации ПНГ не позволяет произвести полную его утилизацию. Непосредственно преобразованию подвергается только тяжелая фракция (С3+). Метан и частично этан в процессе не участвуют и в неизменном виде попадают на выход установки. Соответственно их дальнейшее использование требует отдельных решений. По сути, это природный газ и его можно подать в магистральный трубопровод, но с предварительной регулировкой точки росы по воде (осушкой).

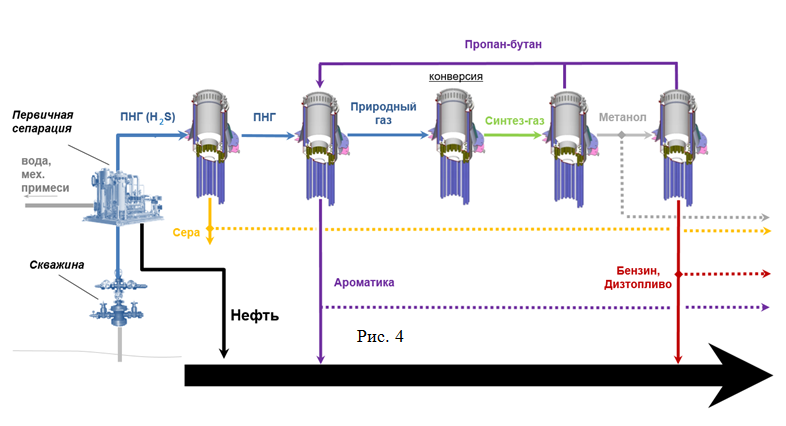

В случае если этот вариант не приемлем, возможна дальнейшая переработка. Доступные на данный момент решения исключительно многостадийные, и первым этапом требуется конверсия исходного газа (метана) в синтез-газ (смесь монооксида углерода и водорода). Традиционно применяется один из трех вариантов конверсии: паровая, углекислотная, парциальное окисление, каталитическое парциальное окисление. У всех методов есть свои особенности, и в разных ситуациях все они могут быть применены, однако по совокупности факторов компания «ХИММАШ-АППАРАТ».” считает целесообразным применение каталитического парциального окисления. Помимо фундаментальных преимуществ (высокая скорость реакции, например), дополнительные бонусы от применения данного процесса (в виде существенного уменьшения металлоемкости и стоимости) можно получить, применяя оригинальные разработки нашей компании в области проектирования и производства изотермических реакторов. Для дальнейшего использования полученного синтез-газа уже имеются несколько вариантов использования (рис. 4).

Наиболее известен метод Фишера-Тропша, позволяющий получить из синтез-газа смесь углеводородов. Однако непосредственно он достаточно сложен, с инженерной точки зрения, и продукт, получаемый этим методом, не является конечным. По сути, это полуфабрикат, требующий дополнительной переработки. И, кроме того, просто добавить в товарную нефть его по современным представлениям крайне не рекомендуется, так как это приводит к отложению парафинов. Гораздо более привлекательным является процесс синтеза метанола из синтез-газа. Процесс достаточно изучен и, самое главное, сырьем для него может служить синтез-газ, забалластированный инертными компонентами (например, азотом), что существенно удешевляет его реализацию (так как не требуется дополнительная очистка сырьевого газа). Метанол при этом является вполне востребованным продуктом, в том числе для собственных нужд нефтедобывающих предприятий (в качестве ингибитора гидратообразования). Кроме того, метанол является сырьем для процесса STG+, признанного наиболее целесообразным методом получения высокооктановых моторных топлив.

Применяя перечисленные технологии, компания «ХИММАШ-АППРАТ» способна предложить своих клиентам технологическое оборудование, позволяющее полностью утилизировать ПНГ, в том числе непосредственно на месте его добычи.

Существенным преимуществом наших решений является применение уникальных изотермических реакторов, использующих принципиально новый принцип поддержания равномерного температурного поля в реакционной зоне. Вместо классического метода циркуляции (нагрева и охлаждения) теплоносителя, используется процесс испарения и конденсации теплоносителя. В результате удельная величина переносимой тепловой энергии увеличивается в несколько раз, что позволяет конструировать очень компактные реакторы с высокой объемной подачей исходного сырья. Конструкция реактора, позволяющая создать абсолютно равномерное температурное поле при малых габаритах, имеет следующие преимущества:

— Отсутствует эффект масштабирования;

— Увеличивается межрегенерационный пробег катализаторов в среднем на 20-30 %;

— Увеличивается выход целевого продукта в среднем на 10-15 %;

— Исключается образование побочных продуктов;

— На 60-80 % уменьшаются габариты реактора.

Отдельно стоит остановиться на предварительной подготовке сырьевого газа. В

случае присутствия в нем сероводорода (это яд для всех типов катализаторов) придется осуществить его выделение и утилизацию. В настоящее время имеется ряд технологий утилизации сероводорода, но каждая из них обладает фундаментальными ограничениями.

В качестве надежных и недорогих (с точки зрения оборудования) зарекомендовали себя реагентные методы удаления серы из ПНГ. Однако при невысокой стоимости оборудования они предполагают большие расходы собственно реагентов, что в итоге делает данные методы весьма дорогими в эксплуатации.

Наиболее распространенной альтернативой вышеприведенному способу может служить установка Клауса (самое распространенное решение на данный момент). Однако эта технология отличается конструктивной сложностью, интенсивным образованием побочных веществ и невысокой степенью конверсии в каталитических ступенях. Наконец, сегодня широко внедряются методы, основанные на каталитическом процессе парциального окисления сероводорода с использованием катализатора на основе хелатного железа. Существует две вариации данного катализатора – жидкофазная и твердофазная. Использование жидкофазного катализатора обеспечивает высокую степень утилизации сероводорода при относительно невысокой цене оборудования. Кроме того, в этом случае нет необходимости в проведении предварительного выделения сероводорода из исходного газового потока (например, с помощью аминовой очистки). Однако при этом жидкофазный катализатор собирает в себе мелкодисперсную серу, из-за чего начинается его деградация и образуются побочные вещества. По этой причине возникает необходимость периодически обновлять катализатор, а излишки утилизировать. Это приводит в итоге к значительному росту эксплуатационных расходов. Кроме того, возникает проблема утилизации полученного серного кека, который представляет собой смесь из растворителя, воды, катализатора и прочих примесей. Технологии удаления серы, основанные на использовании твердофазного катализатора, лишены этих недостатков. Однако они требуют решения проблемы отвода излишков тепла, выделяемого при парциальном окислении сероводорода. Решение может заключаться в применении механически прочного катализатора (разработки Института катализа СО РАН). В этом случае требуется использование реактора с «псевдоожиженным» слоем катализатора. Однако применение эффективных изотермических реакторов позволяет корректно решить проблему отвода тепла и в этом случае возможно использование катализаторов, работающих в «неподвижном» слое. Это дает возможность сконструировать технологический узел сероочистки, работающий с произвольными концентрациями сероводорода, обеспечивающий высокую степень конверсии сероводорода в элементарную серу и нечувствительного к сторонним факторам (например, локальным скачкам концентрации сероводорода).

В заключение стоит отметить, что описанная схема переработки ПНГ применима к другим углеводородсодержащим газам и может применяться для монетизации, в том числе, малоликвидного сырья (шахтный газ, биогаз, пиролизный газ и т.д.), что открывает широкие перспективы создания экономически эффективных химических перерабатывающих производств, в том числе малой и средней производительности.

1. Влияние растворителей на вязкостно-температурные свойства высоковязкой нефти. Павлов И.В., Дружинин О.А., Мельчаков Д.А., Твердохлебов В.П., Бурюкин Ф.А., Грайвороновский И. С., Герилович Е.Е. ОАО «АНПЗ ВНК», Сибирский ФУ

2. Обоснование комплексной технологии обработки призабойной зоны пласта на

залежах высоковязких нефтей с трещинно-поровыми коллекторами Рощин П.В.

Горный университет.

Источник