ГЛАВА 2. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

2.1. Сложный пример предметной области

Чтобы исследовать различные аспекты использования СУБД, мы рассмотрим более сложный пример, приближенный к действительности.

В качестве такого примера создания базы данных рассмотрим задачу зачисления абитуриентов в вузы. Каждый вуз решает данную задачу по-своему, чаще всего без использования баз данных. Наш пример не является реальным примером зачисления абитуриентов в ННГУ или другой вуз, однако очень близок к тем задачам, которые решает в действительности приемная комиссия ННГУ и других вузов.

До начала приема документов у абитуриентов формируются основные документы вуза, регламентирующие прием. Обычно, это Правила приема (они составляются и утверждаются ежегодно), расписание экзаменов, списки признаков, наличие которых у абитуриента, учитывается приемной комиссией при зачислении (дает абитуриенту дополнительное преимущество) и многие другие документы. Причиной ежегодного изменения Правил приема и других регламентирующих документов является добавление новых специальностей и специализаций, изменение законов Российской Федерации в части предоставления льгот некоторым категориям граждан при поступлении в вузы, желание вуза улучшить процедуру зачисления, сделать ее более справедливой.

Информационная система, которая описана ниже, позволяет решить важные для приемной комиссии вопросы – упорядочить доступ к информации, сделать информацию доступной в короткие сроки, разгрузить работников приемной комиссии, и, самое главное, избежать ошибок при зачислении.

Проведение зачисления в вуз осуществляется в несколько этапов. Первый этап – прием документов у абитуриента. При приеме документов, абитуриент заявляет о своем желании участвовать в конкурсе на конкретную специальность, а вернее, на учебную программу. Он также может указать в заявлении, что в случае не прохождения на данную специальность, он желает участвовать в конкурсе на другие специальности этого же или другого факультета. Для каждой выбранной

специальности абитуриент указывает ее приоритет для себя.

Обычно вузы проводят сквозной конкурс. Это означает, что абитуриент, не набравший достаточное количество баллов на выбранную им специальность, может участвовать в конкурсе на другие специальности, указанные им при поступлении.

Вуз обычно предоставляет выбор предметов, которые может сдавать абитуриент. Например, на экономический факультет ННГУ можно сдавать либо математику, либо информатику. Абитуриент при поступлении указывает, какой именно экзамен он будет сдавать.

Кроме информации о приоритете специальностей и информации о том, какой экзамен он будет сдавать, абитуриент сообщает о себе некоторые дополнительные сведения (фамилию, имя, отчество, паспортные данные, предшествующее образование, гражданство и так далее), а также документы, подтверждающие его право на льготы и преимущества.

Второй этап – проведение вступительных испытаний. Испытания проводятся в форме экзаменов и последующего собеседования. На собеседовании работник приемной комиссии вместе с абитуриентов просматривает все документы абитуриента и формирует балл к зачислению по каждой специальности, на которую претендует абитуриент.

Третий этап – зачисление абитуриентов, показавших лучшие результаты на вступительных испытаниях и имеющих другие документы, предоставляющие им преимущества и льготы при зачислении. В связи с тем, что законодательство России выделяет множество категорий граждан, имеющих льготы и преимущества при поступлении в вуз, приемная комиссия формирует приказы, состоящие из большого количества пунктов, в каждом из которых указывается, в соответствии с каким нормативным документом зачисляется данный абитуриент.

Необходимо отметить, что основное количество абитуриентов не имеют льгот и зачисляются исходя их того, сколько баллов они набрали на вступительных испытаниях и какие дополнительные документы они имеют. Говорят, что абитуриенты, не имеющие льгот, участвуют в общем конкурсе. Именно общий конкурс является основным для вуза. Именно информация об абитуриентах, участвующих в общем конкурсе является объемной и требует автоматизированной обработки.

Можно также отметить, что в связи с тем, что задача зачисления актуальна для всех вузов, мы должны учесть возможное расширение нашей задачи, касающееся возможности подавать документы не только в один вуз, а сразу в несколько вузов. В самом деле, было бы вполне правильно, что абитуриент выбирает, прежде всего, специальность, а

не вуз. Предположим, что абитуриент хочет изучать информационные системы. Однако специальности, связанные с информационными системами, есть во многих вузах города. Логично было бы дать возможность абитуриенту сформулировать свой выбор следующим образом. «Для меня лучшим вариантом было бы поступить на ВМК ННГУ, но, если я не пройду туда по конкурсу, то я бы хотел участвовать в конкурсе на радиофак НГТУ». Такой возможности пока нет у абитуриента, но она может появиться в том случае, если в качестве вступительных экзаменов будут засчитываться результаты централизованного тестирования.

2.2. Способы описания предметной области

Введем основные понятия, с помощью которых описывается предметная область.

Сущность (Entity) или объект – то, о чем будет накапливаться информация в информационной системе (нечто такое, за чем пользователь хотел бы наблюдать).

Если в системе обрабатывается информация об абитуриентах, сущностью может являться абитуриент, если обрабатывается информация об экзамене, то сущность – экзамен и т.п. Каждая сущность обладает определенным набором свойств (рассматриваем только свойства, представляющие интерес для пользователей в рамках проводимого исследования), которые запоминаются в информационной системе.

Так, например, в качестве свойств сущности АБИТУРИЕНТ можно указать фамилию, дату рождения, место рождения, в качестве свойств сущности ЭКЗАМЕН можно указать предмет, дату проведения экзамена, экзаменаторов.

Совокупность сущностей, характеризующихся в информационной системе одним и тем же перечнем свойств, называется классом сущностей (набором объектов). Так, например совокупность всех сущностей АБИТУРИЕНТ составляет класс сущностей АБИТУРИЕНТ, совокупность всех сущностей – ЭКЗАМЕН составляет класс сущностей ЭКЗАМЕН.

Класс сущностей описывается перечнем свойств сущностей, составляющих этот класс.

Экземпляром сущности будем называть конкретную сущность (сущность с конкретными значениями соответствующих свойств). Пример класса сущностей АБИТУРИЕНТ и конкретного экземпляра сущности показан на рис. 15.

Источник

Предметная область базы данных и ее модели

Понятие предметной области

Основным назначением информационных систем является оперативное обеспечение пользователя информацией о внешнем мире путем реализации вопросно-ответного отношения. Вопросно-ответные отношения, получая интерпретацию во внешнем мире (мире вне информационной системы), позволяют выделить для информационной системы определенный его фрагмент — предметную область, — который будет воплощен в автоматизированной информационной системе . Информация о внешнем мире представляется в информационной системе (ИС) в форме данных. Это ограничивает возможности смысловой интерпретации информации и конкретизирует семантику ее представления в ИС. Совокупность этих выделенных для ИС данных, связей между ними и операций над ними образует информационную и функциональную модели предметной области , описывающие ее состояние с определенной точностью.

Важно понимать, что информационная и функциональная модели предметной области создаются на этапе анализа требований к базе данных и не содержат предположений о технологии реализации базы данных . Они строятся независимо от выбираемой модели данных (сетевой, иерархической, реляционной, объектно-ориентированной, многомерной и т.д.), поддерживаемой СУБД , модели вычислений , программно-аппаратной платформы для базы данных . Информационная и функциональная модели предметной области являются входными данными для процесса проектирования базы данных . Поэтому проектировщик должен уметь правильно интерпретировать их в ходе решения своих проектных задач.

Понятие предметной области базы данных является одним из базовых понятий информатики и не имеет точного определения. Его использование в контексте ИС предполагает существование устойчивой во времени соотнесенности между именами, понятиями и определенными реалиями внешнего мира, не зависящей от самой ИС и ее круга пользователей. Таким образом, введение в рассмотрение понятия предметной области базы данных ограничивает и делает обозримым пространство информационного поиска в ИС и позволяет выполнять запросы за конечное время.

Совокупность реалий (объектов) внешнего мира — объектов, о которых можно задавать вопросы, — образует объектное ядро предметной области , которое имеет онтологический статус. Нельзя получить в ИС ответ на вопрос о том, что ей неизвестно. Термин объект является первичным, неопределяемым понятием. Синонимами термина » объект » являются «реалия, сущность, вещь». Однако термин сущность понимается нами несколько уже, как компонент модели предметной области , т.е. как уже выделенный на концептуальном уровне объект для базы данных . Таким образом, выделяемые в предметной области объекты превращаются аналитиками (а не проектировщиками базы данных ) в сущности. Сущность предметной области является результатом абстрагирования реального объекта путем выделения и фиксации набора его свойств. Сущность является результатом абстрагирования реального объекта, т.е. в нашем контексте имеет гносеологический статус. Хотя далее в контексте сущность нередко отождествляется с объектом.

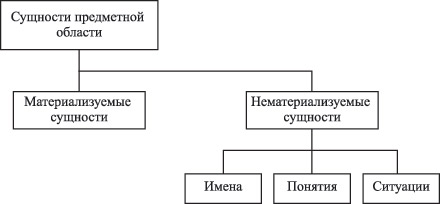

На рис. 2.1 представлен один из подходов к классификации объектов предметной области .

Примерами сущностей (с точки зрения ИС) или объектов (с точки зрения внешнего мира) являются отдельный студент, группа студентов, аудитория, время занятий, слова, числа, символы. Обычно считается, что быть объектом — это значит быть дискретным и различимым. Примеры «не-объектов» — это мир, время, смысл, хотя и такие категории могут сохраняться в базе данных.

С объектами связано две проблемы: идентификация и адекватное описание. Для идентификации используют имя. При этом предполагается, что происходит отказ от его смысла, который присущ естественному языку. Используется только указательная функция имени. Имя — это прямой способ идентификации объекта. К косвенным способам идентификации объекта относят определение объекта через его свойства (характеристики или признаки).

Объекты взаимодействуют между собой через свои свойства, что порождает ситуации. Ситуации — это взаимосвязи, выражающие взаимоотношения между объектами. Ситуации в предметной области описываются посредством высказываний о предметной области с использованием исчисления высказываний и исчисления предикатов , т.е. формальной, математической логики. Например, высказывание «Программист и менеджер есть служащие компании» описывает отношение включения. Таким образом, вся информация об объектах и сущностях предметной области описывается с помощью утверждений на естественном языке.

Методы математической логики позволяют формализовать эти утверждения и представить их в виде, пригодном для анализа.

Пример. Рассмотрим высказывание: Студент Иванов А.А, родился в 1982 году. Оно выражает следующие свойства объекта «Иванов А.А.»:

- в явном виде — год рождения;

- в неявном — принадлежность к студентам.

Первое свойство устанавливает связь между объектами «Иванов А.А.» и «Год рождения», а второе — между объектами «Иванов А.А.» и «Множество студентов». Формализация этого высказывания представляется как результат присваивания значений переменным, входящим в предикаты:

ЯВЛЯЕТСЯ СТУДЕНТОМ (Иванов А.А.)

Отметим, что в семантике естественных языков ситуация и взаимосвязь считаются почти синонимами. Ситуация содержит высказывание об объектах предметной области , которому можно приписать некоторую оценку истинности и представить в виде предиката после введения переменных. Таким образом, совокупность высказываний о предметной области можно трактовать как определение информационного пространства для базы данных .

На рис. 2.2 представлен один из подходов к классификации ситуаций в рамках предметной области .

Различают статические и динамические ситуации. Примерами статических ситуаций являются такие ситуации, как иметь цвет, иметь возраст. Примерами динамических ситуаций являются такие ситуации, как создать утюг, выпечь хлеб.

Обратите внимание на то, что ситуация также может представлять собой объект (см. рис. 2.1) и обладать свойствами. С другой стороны, приведенная классификация рассматривает свойства как специальный случай ситуаций. Подобная коллизия порождает неоднозначность при моделировании предметной области базы данных . Поставим вопрос — что есть цвет автомобиля? Объект , свойство, ситуация? К обсуждению этого вопроса мы вернемся специально в следующей лекции.

Приведенная классификация вводит в предметную область два важных аспекта — пространство и время, причем время и как момент, и как интервал . Предметная область существует в пространстве и во времени, т.е. ей присущи, как и реальному миру, временные и пространственные отношения и связи. Следует отличать реальное время внешнего мира и его отражение в базе данных и в источниках информации. В базе данных взаимосвязи, зависящие от времени, фиксируются только после их регистрации в базе данных. Таким образом, предметная область в каждый конкретный момент времени представляет собой выделенную совокупность определенных объектов и ситуаций, называемую состоянием предметной области (или снимком).

Введем определение предметной области .

Определение. Предметная область — это целенаправленная первичная трансформация картины внешнего мира в некоторую умозрительную картину, определенная часть которой фиксируется в ИС в качестве алгоритмической модели фрагмента действительности.

Понятие предметной области было введено в начале 80-х годов прошлого века, когда учеными в области ИС была осознана необходимость использовать семантические модели для представления информации в компьютерных системах. Так же как требования к компьютерной системе формируются средствами естественного языка, так и информация в компьютерных системах представляется средствами особого языка с определенной семантикой. Такой подход впервые был представлен П. Ченом в 1976 году.

Источник

Предметная область базы данных и ее модели

Понятие предметной области

Основным назначением информационных систем является оперативное обеспечение пользователя информацией о внешнем мире путем реализации вопросно-ответного отношения. Вопросно-ответные отношения, получая интерпретацию во внешнем мире (мире вне информационной системы), позволяют выделить для информационной системы определенный его фрагмент — предметную область, — который будет воплощен в автоматизированной информационной системе . Информация о внешнем мире представляется в информационной системе (ИС) в форме данных. Это ограничивает возможности смысловой интерпретации информации и конкретизирует семантику ее представления в ИС. Совокупность этих выделенных для ИС данных, связей между ними и операций над ними образует информационную и функциональную модели предметной области , описывающие ее состояние с определенной точностью.

Важно понимать, что информационная и функциональная модели предметной области создаются на этапе анализа требований к базе данных и не содержат предположений о технологии реализации базы данных . Они строятся независимо от выбираемой модели данных (сетевой, иерархической, реляционной, объектно-ориентированной, многомерной и т.д.), поддерживаемой СУБД , модели вычислений , программно-аппаратной платформы для базы данных . Информационная и функциональная модели предметной области являются входными данными для процесса проектирования базы данных . Поэтому проектировщик должен уметь правильно интерпретировать их в ходе решения своих проектных задач.

Понятие предметной области базы данных является одним из базовых понятий информатики и не имеет точного определения. Его использование в контексте ИС предполагает существование устойчивой во времени соотнесенности между именами, понятиями и определенными реалиями внешнего мира, не зависящей от самой ИС и ее круга пользователей. Таким образом, введение в рассмотрение понятия предметной области базы данных ограничивает и делает обозримым пространство информационного поиска в ИС и позволяет выполнять запросы за конечное время.

Совокупность реалий (объектов) внешнего мира — объектов, о которых можно задавать вопросы, — образует объектное ядро предметной области , которое имеет онтологический статус. Нельзя получить в ИС ответ на вопрос о том, что ей неизвестно. Термин объект является первичным, неопределяемым понятием. Синонимами термина » объект » являются «реалия, сущность, вещь». Однако термин сущность понимается нами несколько уже, как компонент модели предметной области , т.е. как уже выделенный на концептуальном уровне объект для базы данных . Таким образом, выделяемые в предметной области объекты превращаются аналитиками (а не проектировщиками базы данных ) в сущности. Сущность предметной области является результатом абстрагирования реального объекта путем выделения и фиксации набора его свойств. Сущность является результатом абстрагирования реального объекта, т.е. в нашем контексте имеет гносеологический статус. Хотя далее в контексте сущность нередко отождествляется с объектом.

На рис. 2.1 представлен один из подходов к классификации объектов предметной области .

Примерами сущностей (с точки зрения ИС) или объектов (с точки зрения внешнего мира) являются отдельный студент, группа студентов, аудитория, время занятий, слова, числа, символы. Обычно считается, что быть объектом — это значит быть дискретным и различимым. Примеры «не-объектов» — это мир, время, смысл, хотя и такие категории могут сохраняться в базе данных.

С объектами связано две проблемы: идентификация и адекватное описание. Для идентификации используют имя. При этом предполагается, что происходит отказ от его смысла, который присущ естественному языку. Используется только указательная функция имени. Имя — это прямой способ идентификации объекта. К косвенным способам идентификации объекта относят определение объекта через его свойства (характеристики или признаки).

Объекты взаимодействуют между собой через свои свойства, что порождает ситуации. Ситуации — это взаимосвязи, выражающие взаимоотношения между объектами. Ситуации в предметной области описываются посредством высказываний о предметной области с использованием исчисления высказываний и исчисления предикатов , т.е. формальной, математической логики. Например, высказывание «Программист и менеджер есть служащие компании» описывает отношение включения. Таким образом, вся информация об объектах и сущностях предметной области описывается с помощью утверждений на естественном языке.

Методы математической логики позволяют формализовать эти утверждения и представить их в виде, пригодном для анализа.

Пример. Рассмотрим высказывание: Студент Иванов А.А, родился в 1982 году. Оно выражает следующие свойства объекта «Иванов А.А.»:

- в явном виде — год рождения;

- в неявном — принадлежность к студентам.

Первое свойство устанавливает связь между объектами «Иванов А.А.» и «Год рождения», а второе — между объектами «Иванов А.А.» и «Множество студентов». Формализация этого высказывания представляется как результат присваивания значений переменным, входящим в предикаты:

ЯВЛЯЕТСЯ СТУДЕНТОМ (Иванов А.А.)

Отметим, что в семантике естественных языков ситуация и взаимосвязь считаются почти синонимами. Ситуация содержит высказывание об объектах предметной области , которому можно приписать некоторую оценку истинности и представить в виде предиката после введения переменных. Таким образом, совокупность высказываний о предметной области можно трактовать как определение информационного пространства для базы данных .

На рис. 2.2 представлен один из подходов к классификации ситуаций в рамках предметной области .

Различают статические и динамические ситуации. Примерами статических ситуаций являются такие ситуации, как иметь цвет, иметь возраст. Примерами динамических ситуаций являются такие ситуации, как создать утюг, выпечь хлеб.

Обратите внимание на то, что ситуация также может представлять собой объект (см. рис. 2.1) и обладать свойствами. С другой стороны, приведенная классификация рассматривает свойства как специальный случай ситуаций. Подобная коллизия порождает неоднозначность при моделировании предметной области базы данных . Поставим вопрос — что есть цвет автомобиля? Объект , свойство, ситуация? К обсуждению этого вопроса мы вернемся специально в следующей лекции.

Приведенная классификация вводит в предметную область два важных аспекта — пространство и время, причем время и как момент, и как интервал . Предметная область существует в пространстве и во времени, т.е. ей присущи, как и реальному миру, временные и пространственные отношения и связи. Следует отличать реальное время внешнего мира и его отражение в базе данных и в источниках информации. В базе данных взаимосвязи, зависящие от времени, фиксируются только после их регистрации в базе данных. Таким образом, предметная область в каждый конкретный момент времени представляет собой выделенную совокупность определенных объектов и ситуаций, называемую состоянием предметной области (или снимком).

Введем определение предметной области .

Определение. Предметная область — это целенаправленная первичная трансформация картины внешнего мира в некоторую умозрительную картину, определенная часть которой фиксируется в ИС в качестве алгоритмической модели фрагмента действительности.

Понятие предметной области было введено в начале 80-х годов прошлого века, когда учеными в области ИС была осознана необходимость использовать семантические модели для представления информации в компьютерных системах. Так же как требования к компьютерной системе формируются средствами естественного языка, так и информация в компьютерных системах представляется средствами особого языка с определенной семантикой. Такой подход впервые был представлен П. Ченом в 1976 году.

Источник