- Понятие как форма мышления способы образования понятий

- мелгйс 2. рпосфйе

- 1. рПОСФЙЕ ЛБЛ ЖПТНБ НЩЫМЕОЙС.

- 2. мПЗЙЮЕУЛБС УФТХЛФХТБ РПОСФЙС.

- 3. чЙДЩ РПОСФЙК Й ПФОПЫЕОЙС НЕЦДХ ОЙНЙ.

- § 1. Понятие как форма мышления

- Читайте также

- 1.4. Понятие о логической форме и правильности мышления

- 2 ГЛАВА. Понятие как форма мышления

- Понятие как форма мышления и его структура

- 11. ФОРМА АРИЙСКОГО МЫШЛЕНИЯ

- § 2. ПОНЯТИЕ О ФОРМЕ И ЗАКОНЕ МЫШЛЕНИЯ

- § 1. ПОНЯТИЕ КАК ФОРМА МЫШЛЕНИЯ

- § 1. УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ КАК ФОРМА МЫШЛЕНИЯ. ВИДЫ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ

- 3. Содержание и форма мышления

- Глава I. Теория как особая форма мышления

- Глава I. Понятие как форма мышления

- Глава I. Суждение как форма мышления

- Глава I. Умозаключение как форма мышления

- Глава I. Доказательство как форма мышления

- 10. Понятие как форма мышления

- ЛЕКЦИЯ № 5 Понятие как форма мышления

- Форма и понятие

Понятие как форма мышления способы образования понятий

мелгйс 2. рпосфйе

- рПОСФЙЕ ЛБЛ ЖПТНБ НЩЫМЕОЙС.

- мПЗЙЮЕУЛБС УФТХЛФХТБ РПОСФЙС.

- чЙДЩ РПОСФЙК Й ПФОПЫЕОЙС НЕЦДХ ОЙНЙ.

1. рПОСФЙЕ ЛБЛ ЖПТНБ НЩЫМЕОЙС.

нЩ ПРТЕДЕМЙМЙ МПЗЙЛХ ЛБЛ ОБХЛХ П ЖПТНБИ Й ЪБЛПОБИ РТБЧЙМШОПЗП НЩЫМЕОЙС. уЕКЮБУ НЩ ОБЮЙОБЕН ЙЪХЮЕОЙЕ ЬФЙИ ЖПТН, ЙЪ ЛПФПТЩИ ОБЙВПМЕЕ РТПУФПК Й ЖХОДБНЕОФБМШОПК СЧМСЕФУС РПОСФЙЕ.

рПОСФЙЕ — РТПУФЕКЫБС МПЗЙЮЕУЛБС ЖПТНБ НЩУМЙ, ПФТБЦБАЭБС РТЕДНЕФЩ Й СЧМЕОЙС Ч ЙИ ПВЭЙИ УХЭЕУФЧЕООЩИ РТЙЪОБЛБИ.

рТЙЪОБЛПН ОБЪЩЧБАФ ЧУЕ ФП, Ч ЮЕН РТЕДНЕФЩ НПЗХФ ВЩФШ УИПДОЩ НЕЦДХ УПВПК, ЙМЙ ЮЕН ПОЙ ДТХЗ ПФ ДТХЗБ ПФМЙЮБАФУС. оБРТЙНЕТ, ЧПТПОБ МЕФБЕФ Й НХИБ МЕФБЕФ, УРПУПВОПУФШ МЕФБФШ — ЬФП ФПФ РТЙЪОБЛ, ПФОПУЙФЕМШОП ЛПФПТПЗП ЧПТПОБ Й НХИБ РПИПЦЙ, Й РП ЬФПНХ РТЙЪОБЛХ ПОЙ ПФМЙЮБАФУС ПФ ЛПТПЧЩ, ЛПФПТБС МЕФБФШ ОЕ НПЦЕФ.

пВЭЙН ОБЪЩЧБЕФУС РТЙЪОБЛ, РТЙУХЭЙК ЛМБУУХ ПДОПТПДОЩИ РТЕДНЕФПЧ. еУМЙ ЛБЛЙЕ-ФП РТЕДНЕФЩ УИПДОЩ Ч ПФОПЫЕОЙЙ ОЕЛПФПТПЗП РТЙЪОБЛБ, ФП ЙИ НПЦОП ПВЯЕДЙОЙФШ Ч ЗТХРРХ, ЛМБУУ, ПФМЙЮБАЭЙКУС ПФ ДТХЗЙИ ЛМБУУПЧ ЛБЛ ТБЪ ФЕН, ЮФП ЧИПДСЭЙЕ Ч ОЕЗП РТЕДНЕФЩ ПВМБДБАФ ДБООЩН РТЙЪОБЛПН. оБРТЙНЕТ, УОЕЗ ВЕМ, ЮЙУФЩК МЙУФ ВХНБЗЙ ВЕМ, УБИБТ ВЕМ… нЩ НПЦЕН ПВЯЕДЙОЙФШ ЧУЕ ЬФЙ ЧЕЭЙ Ч ЛМБУУ «ВЕМЩИ РТЕДНЕФПЧ», ЧУЕН ЬМЕНЕОФБН ЛПФПТПЗП РТЙУХЭ ПДЙО ПВЭЙК РТЙЪОБЛ — «ВЩФШ ВЕМЩН». вПМШЫЙОУФЧП РТЙЪОБЛПЧ СЧМСЕФУС ПВЭЙНЙ, ОП ЧУФТЕЮБАФУС Й ЕДЙОЙЮОЩЕ РТЙЪОБЛЙ, ЛПФПТЩН УППФЧЕФУФЧХЕФ ЕДЙОУФЧЕООЩК РТЕДНЕФ. оБРТЙНЕТ: «ВЩФШ РЕТЧЩН ЛПУНПОБЧФПН», «ВЩФШ УЕЗПДОСЫОЙН ТЕЛФПТПН лТБУзбх».

уХЭЕУФЧЕООЩК РТЙЪОБЛ — ФБЛБС УФПТПОБ, ЮЕТФБ, ПУПВЕООПУФШ РТЕДНЕФБ, ЛПФПТБС ОЕПВИПДЙНП ЕНХ РТЙУХЭБ, МЙЫЙЧЫЙУШ ЛПФПТПК ПО РЕТЕДБЕФ ВЩФШ УБНЙН УПВПК, УФБОПЧЙФУС ЙОЩН РТЕДНЕФПН.

оЕУХЭЕУФЧЕООЩК РТЙЪОБЛ НПЦЕФ РТЙПВТЕФБФШУС ЙМЙ ФЕТСФШУС РТЕДНЕФПН, ОП ЬФП ОЙЛБЛ ОЕ ЧМЙСЕФ ОБ ЕЗП УХЭЕУФЧПЧБОЙЕ Ч ЛБЮЕУФЧЕ ДБООПЗП РТЕДНЕФБ.

тБЪМЙЮЙЕ НЕЦДХ УХЭЕУФЧЕООЩНЙ Й ОЕУХЭЕУФЧЕООЩНЙ РТЙЪОБЛБНЙ ОЕ СЧМСЕФУС УФТПЗЙН: ФП, ЮФП Ч ПДОПН ПФОПЫЕОЙЙ ЛБЦЕФУС УХЭЕУФЧЕООЩН, Ч ДТХЗЙИ ПФОПЫЕОЙСИ НПЦЕФ ПЛБЪБФШУС ОЕУХЭЕУФЧЕООЩН, Й ОБПВПТПФ.

2. мПЗЙЮЕУЛБС УФТХЛФХТБ РПОСФЙС.

мПЗЙЮЕУЛХА УФТХЛФХТХ РПОСФЙС УПУФБЧМСАФ ЕЗП УПДЕТЦБОЙЕ Й ПВЯЕН.

пВЯЕН РПОСФЙС — ЬФП УПЧПЛХРОПУФШ (ЛМБУУ) РТЕДНЕФПЧ, ЛПФПТБС НЩУМЙФУС Ч ДБООПН РПОСФЙЙ.

уПДЕТЦБОЙЕ РПОСФЙС — ЬФП УПЧПЛХРОПУФШ УХЭЕУФЧЕООЩИ РТЙЪОБЛПЧ РТЕДНЕФПЧ, ЧИПДСЭЙИ Ч ПВЯЕН РПОСФЙС.

оБРТЙНЕТ, Ч ПВЯЕН РПОСФЙС «ДЕТЕЧП» ЧПКДХФ ЧУЕ УХЭЕУФЧХАЭЙЕ ОБ ъЕНМЕ ДЕТЕЧШС — ДХВЩ, ВЕТЕЪЩ, УПУОЩ, ЛЕДТЩ, РБМШНЩ Й Ф, Д.; УПДЕТЦБОЙЕН ЦЕ ЬФПЗП РПОСФЙС ВХДХФ ПВЭЙЕ РТЙЪОБЛЙ ДЕТЕЧШЕЧ — ВЩФШ ТБУФЕОЙЕН, ЙНЕФШ УФЧПМ, ЛТПОХ, ЛПТОЕЧХА УЙУФЕНХ.

уПДЕТЦБОЙЕ Й ПВЯЕН Й РПОСФЙС ЧЪБЙНПУЧСЪБОЩ. ьФБ ЧЪБЙНПУЧСЪШ ЧЩТБЦБЕФУС Ч ЪБЛПОЕ ПВТБФОПЗП ПФОПЫЕОЙС НЕЦДХ ПВЯЕНПН Й УПДЕТЦБОЙЕН РПОСФЙС, ЛПФПТЩК ХУФБОБЧМЙЧБЕФ, ЮФП ХЧЕМЙЮЕОЙЕ УПДЕТЦБОЙС РПОСФЙС ЧЕДЕФ Л ХНЕОШЫЕОЙА ЕЗП ПВЯЕНБ, Й ОБПВПТПФ. оБРТЙНЕТ, ЧПЪШНЕН ДЧБ РПОСФЙС: «ЮЕМПЧЕЛ» Й «ЕЧТПРЕЕГ». уПДЕТЦБОЙЕ ЧФПТПЗП РПОСФЙС ВПЗБЮЕ, ЙВП Л РТЙЪОБЛБН ЮЕМПЧЕЛБ ЧППВЭЕ ЪДЕУШ ЕЭЕ ДПВБЧМСАФУС РТЙЪОБЛЙ, ИБТБЛФЕТЙЪХАЭЙЕ ЕЧТПРЕКГБ, ПДОБЛП РП ПВЯЕНХ ПОП ЗПТБЪДП НЕОШЫЕ РЕТЧПЗП РПОСФЙС.

3. чЙДЩ РПОСФЙК Й ПФОПЫЕОЙС НЕЦДХ ОЙНЙ.

рП ПВЯЕНХ (РП ЛПМЙЮЕУФЧХ) ЧУЕ РПОСФЙС НПЦОП ТБЪДЕМЙФШ ОБ ФТЙ ЧЙДБ:

Б) ПВЭЙЕ, Ч ПВЯЕН ЛПФПТЩИ ЧИПДЙФ ОЕУЛПМШЛП (ДЧБ Й ВПМЕЕ) РТЕДНЕФПЧ, — «УФПМ», «ДПН», «ИЙНЙЮЕУЛЙК ЬМЕНЕОФ» Й Ф. Р.;

В) ЕДЙОЙЮОЩЕ, Ч ПВЯЕН ЛПФПТЩИ ЧИПДЙФ ПДЙО-ЕДЙОУФЧЕООЩК РТЕДНЕФ, — «РЕТЧЩК ЛПУНПОБЧФ», «УФПМЙГБ жТБОГЙЙ», «мХОБ» Й Ф. Р.; ЕДЙОЙЮОЩЕ РПОСФЙС ЧЩТБЦБАФУС Ч ЪЩЛЕ ЙНЕОБНЙ УПВУФЧЕООЩНЙ ЙМЙ ЬЛЧЙЧБМЕОФОЩНЙ ЙН ЧЩТБЦЕОЙСНЙ;

Ч) РХУФЩЕ (ОХМЕЧЩЕ), Ч ПВЯЕН ЛПФПТЩИ ОЕ ЧИПДЙФ ОЙ ПДОПЗП ТЕБМШОП УХЭЕУФЧХАЭЕЗП РТЕДНЕФБ,- «ЛЕОФБЧТ», «ТХУБМЛБ», «ЮЕМПЧЕЛ, РПВЩЧБЧЫЙК ОБ нБТУЕ», Й Ф. Р.

рП УПДЕТЦБОЙА (РП ЛБЮЕУФЧХ) РПОСФЙС ТБЪДЕМСАФУС ОБ УМЕДХАЭЙЕ ЗТХРРЩ:

Б) лПОЛТЕФОЩЕ Й БВУФТБЛФОЩЕ. лПОЛТЕФОЩНЙ ОБЪЩЧБАФ РПОСФЙС, УПДЕТЦБОЙЕ ЛПФПТЩИ ЗПЧПТЙФ П ФПН, ЮФП Ч ЙИ ПВЯЕН ЧИПДСФ ОЕЛПФПТЩЕ ПВЯЕЛФЩ, РТЕДНЕФЩ, УБНПУФПСФЕМШОП УХЭЕУФЧХАЭЙЕ УХЭОПУФЙ, ОБРТЙНЕТ, «ЮЕМПЧЕЛ», «ВХТС», «ДПН» — ПВЯЕНЩ ЬФЙИ РПОСФЙК ЧЛМАЮБАФ Ч УЕВС МАДЕК, СЧМЕОЙС РТЙТПДЩ, ДПНБ. чУЕ ЬФП — ГЕМПУФОЩЕ, БЧФПОПНОЩЕ ПВЯЕЛФЩ. бВУФТБЛФОЩНЙ ОБЪЩЧБАФ РПОСФЙС, ПВЯЕНЩ ЛПФПТЩИ ЧЛМАЮБАФ Ч УЕВС ОЕЛПФПТЩЕ УЧПКУФЧБ РТЕДНЕФПЧ ЙМЙ ПФОПЫЕОЙС НЕЦДХ ОЙНЙ. уЧПКУФЧБ Й ПФОПЫЕОЙС ОЕ УХЭЕУФЧХАФ УБНЙ РП УЕВЕ, БЧФПОПНОП Й ОЕЪБЧЙУЙНП, ПОЙ ЧУЕЗДБ «РТЙЧСЪБОЩ» Л ЛБЛЙН-ФП ПВЯЕЛФБН. чПЪШНЙФЕ, ОБРТЙНЕТ, РПОСФЙЕ «ВЕМЙЪОБ» ЙМЙ РПОСФЙЕ «ЮЕУФОПУФШ». й ВЕМЙЪОБ, Й ЮЕУФОПУФШ УБНЙ РП УЕВЕ ОЕ УХЭЕУФЧХАФ, УХЭЕУФЧХАФ ВЕМЩЕ РТЕДНЕФЩ Й ЮЕУФОЩЕ МАДЙ. оП НЩ НПЦЕН ПФПТЧБФШ ПФ РТЕДНЕФБ ОЕЛПФПТПЕ УЧПКУФЧП Й ПВТБЪПЧБФШ П ОЕН РПОСФЙЕ — ФБЛЙЕ РПОСФЙС Й ОБЪЩЧБАФ БВУФТБЛФОЩНЙ. л БВУФТБЛФОЩН ПФОПУСФУС Й ФБЛЙЕ РПОСФЙС, ЛБЛ «ДТХЦВБ» Й «МАВПЧШ». пОЙ ПФПВТБЦБАФ ПФОПЫЕОЙС НЕЦДХ МАДШНЙ Й ВЕЪ МАДЕК ОЕФ ОБ ъЕНМЕ ОЙ МАВЧЙ, ОЙ ДТХЦВЩ.

В) пФОПУЙФЕМШОЩЕ Й ВЕЪПФОПУЙФЕМШОЩЕ. пФОПУЙФЕМШОЩНЙ ОБЪЩЧБАФ ФБЛЙЕ РПОСФЙС, УПДЕТЦБОЙС ЛПФПТЩИ ЧЪБЙНОП РТЕДРПМБЗБАФ УХЭЕУФЧПЧБОЙЕ ДТХЗ ДТХЗБ, ЗТХВП ЗПЧПТС, ЬФП РПОСФЙС, УХЭЕУФЧХАЭЙЕ ФПМШЛП Ч РБТЕ. оБРТЙНЕТ, «РТБЧПЕ-МЕЧПЕ», «ЧЕТИ-ОЙЪ», «ХЮЕОЙЛ-ХЮЙФЕМШ» Й Ф. Р. рТЕДУФБЧШФЕ УЕВЕ, ЮФП Х ОБУ ПУФБМПУШ МЙЫШ РПОСФЙЕ «РТБЧПЕ», Б РПОСФЙЕ «МЕЧПЕ» ЙУЮЕЪМП. оЕФТХДОП УППВТБЪЙФШ, ЮФП, ПУФБЧЫЙУШ ПДОП, РПОСФЙЕ «РТБЧПЕ» РПФЕТСЕФ ЧУСЛЙК УНЩУМ Й ФПЦЕ ЙУЮЕЪОЕФ. фБЛЙЕ РПОСФЙС НПЗХФ УХЭЕУФЧПЧБФШ МЙЫШ Ч РБТЕ, ЙВП ЙИ УПДЕТЦБОЙС ПРТЕДЕМСАФУС ПФОПЫЕОЙЕН ДТХЗ Л ДТХЗХ. вЕЪПФОПУЙФЕМШОЩЕ РПОСФЙС ОЕ УПДЕТЦБФ УУЩМЛЙ ОБ ДТХЗЙЕ РПОСФЙС Й НПЗХФ УХЭЕУФЧПЧБФШ УБНЙ РП УЕВЕ, ОБРТЙНЕТ, «ЛБТБОДБЫ», «ПЧГБ», «ЦНЩИ».

Ч) рПМПЦЙФЕМШОЩЕ Й ПФТЙГБФЕМШОЩЕ. рПМПЦЙФЕМШОЩЕ РПОСФЙС ПФПВТБЦБАФ УЧПКУФЧБ, РТЙУХЭЙЕ РТЕДНЕФБН, ОБРТЙНЕТ, «ЧЩУПЛЙК», «БМЮОЩК», «ЦЕМБООЩК». пФТЙГБФЕМШОЩЕ РПОСФЙС ПФПВТБЦБАФ УЧПКУФЧБ, ПФУХФУФЧХАЭЙЕ Х РТЕДНЕФБ, ОБРТЙНЕТ, «ОЕЗТБНПФОЩК», «ВЕУЛПТЩУФОЩК», «ОЕЦЕМБООЩК». еУМЙ РПОСФЙЕ «ЗТБНПФОЩК» ПФПВТБЦБЕФ УЧПКУФЧП ЮЕМПЧЕЛБ ХНЕФШ ЮЙФБФШ Й РЙУБФШ, ФП РПОСФЙЕ «ОЕЗТБНПФОЩК» ЗПЧПТЙФ П ФПН, ЮФП Х ПВЯЕЛФПЧ, ЧИПДСЭЙИ Ч ЕЗП ПВЯЕН, ДБООПЕ УЧПКУФЧП ПФУХФУФЧХЕФ. уМЕДХЕФ, РТБЧДБ, ПВТБФЙФШ ЧОЙНБОЙЕ ОБ ФП, ЙОПЗДБ УМПЧБ, ЧЛМАЮБАЭЙЕ Ч УЕВС ПФТЙГБФЕМШОЩЕ ЮБУФЙГЩ «ОЕ» ЙМЙ «ВЕЪ» («ВЕУ»), ЧЩТБЦБАФ РПМПЦЙФЕМШОЩЕ РПОСФЙС, Ф. Е. ПФПВТБЦБАФ ОЕЛПФПТЩЕ РТЙУХЭЙЕ РТЕДНЕФБН УЧПКУФЧБ: «ОЕОБЧЙУФШ», «ОЕТСИБ», «ВЕУРЕЮОЩК» Й Ф. Р.

З) уПВЙТБФЕМШОЩЕ Й ОЕУПВЙТБФЕМШОЩЕ (ТБЪДЕМЙФЕМШОЩЕ). ч УПВЙТБФЕМШОЩИ РПОСФЙСИ ОЕЛПФПТПЕ НОПЦЕУФЧП, УПУФПСЭЕЕ ЙЪ ПДОПТПДОЩИ РТЕДНЕФПЧ, НЩУМЙФУС ЛБЛ ЕДЙОПЕ ГЕМПЕ, ОБРТЙНЕТ, «УФБДП», «ЖМПФ», «МЕУ», «УПЪЧЕЪДЙЕ» Й Ф. Р. ьФБ ГЕМПУФОПУФШ РТПСЧМСЕФУС Ч ФПН, ЮФП НОПЗЙЕ УЧПКУФЧБ УПЧПЛХРОПУФЙ РТЕДНЕФПЧ РТЙОБДМЕЦБФ ЕК ЛБЛ ГЕМПНХ, ОП ОЕ РТЙОБДМЕЦБФ УПУФБЧМСАЭЙН ЕЕ РТЕДНЕФБН. нПЦОП УЛБЪБФШ, ОБРТЙНЕТ, «ч МЕУХ МЕЗЛП ЪБВМХДЙФШУС» ЙМЙ «дБООПЕ УПЪЧЕЪДЙЕ РПИПЦЕ ОБ НЕДЧЕДЙГХ», ОП ЬФПЗП ОЕМШЪС УЛБЪБФШ ПВ ПФДЕМШОПН ДЕТЕЧЕ ЙМЙ ЪЧЕЪДЕ. уПЧПЛХРОПУФШ РТЕДНЕФПЧ ЮБУФП РТЙПВТЕФБЕФ УЧПКУФЧБ, ЛПФПТЩЕ МЙЫЕОЩ ЧИПДСЭЙЕ Ч ОЕЕ РТЕДНЕФЩ.

дЕМЕОЙЕ РПОСФЙК ОБ РПМПЦЙФЕМШОЩЕ Й ПФТЙГБФЕМШОЩЕ, ПФОПУЙФЕМШОЩЕ Й ВЕЪПФОПУЙФЕМШОЩЕ ОЕ СЧМСЕФУС ЦЕУФЛЙН. ч ЪБЧЙУЙНПУФЙ ПФ ФПЗП ЛБЛ НЩ ЖПТНХМЙТХЕН УПДЕТЦБОЙЕ НПЦЕФ НЕОСФШУС Й ОБЫБ ПГЕОЛБ РПОСФЙС.

пФОПЫЕОЙС НЕЦДХ РПОСФЙСНЙ:

уТБЧОЙНЩНЙ УЮЙФБАФУС РПОСФЙС, ЛПФПТЩЕ ЙНЕАФ ПВЭЙЕ РТЙЪОБЛЙ, Ф.Е. ЙНЕАФ ПВЭЕЕ ТПДПЧПЕ РПОСФЙЕ (ЦЕМФЩК — ЪЕМЕОЩК, ФПЛБТШ — УФБОПЮОЙЛ, УФХДЕОФ — ЫЛПМШОЙЛ Й Ф.Р.).

оЕУТБЧОЙНЩЕ РПОСФЙС ОЕ ЙНЕАФ ПВЭЙИ РТЙЪОБЛПЧ (БФПН — НБМСТЙС, ЛМЙНБФ — МПЫБДШ Й Ф.Р.), Ф.Е. ПФУХФУФЧХЕФ ПВЭЕЕ ПУОПЧБОЙЕ ДМС ЙИ УТБЧОЕОЙС.

уТБЧОЙНЩЕ РПОСФЙС ДЕМСФУС ОБ УПЧНЕУФЙНЩЕ Й ОЕУПЧНЕУФЙНЩЕ. уПЧНЕУФЙНЩНЙ ОБЪЩЧБАФУС РПОСФЙС, ПВЯЕНЩ ЛПФПТЩИ ЙНЕАФ ПВЭЙЕ ЬМЕНЕОФЩ; ПВЯЕНЩ ОЕУПЧНЕУФЙНЩИ — ОЕ ЙНЕАФ ПВЭЙИ ЬМЕНЕОФПЧ.

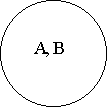

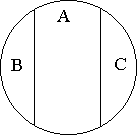

пФОПЫЕОЙС НЕЦДХ ПВЯЕНБНЙ РПОСФЙК РТЙОСФП ЙЪПВТБЦБФШ У РПНПЭША ЛТХЗПЧЩИ УИЕН (ЛТХЗПЧ ьКМЕТБ): НЩ ТЙУХЕН ЛТХЦПЛ, Ч ГЕОФТЕ ЛПФПТПЗП РЙЫЕН ЛБЛХА-ФП «ВХЛЧХ — б, ч, у… лТХЦПЛ У ВХЛЧПК, УЛБЦЕН, б, УИЕНБФЙЮОП РТЕДУФБЧМСЕФ ПВЯЕН РПОСФЙС б.

1) тбчопъобюопуфш (фпцдеуфчп). ч ПФОПЫЕОЙЙ ФПЦДЕУФЧБ ОБИПДСФУС ФБЛЙЕ РПОСФЙС, ПВЯЕНЩ ЛПФПТЩИ РПМОПУФША УПЧРБДБАФ

нПУЛЧБ (б), уФПМЙГБ тПУУЙЙ (ч)

ЙМЙ

уЩО (б), чОХЛ (ч)

пВЯЕНЩ РПОСФЙК «УЩО» Й «ЧОХЛ» УПЧРБДБАФ (ЛБЦДЩК УЩО ЕУФШ ЮЕК-ФП ЧОХЛ Й ЛБЦДЩК ЧОХЛ — ЮЕК-ФП УЩО), ОП УПДЕТЦБОЙЕ ТБЪМЙЮОП

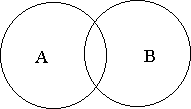

2) ретеуеюеойе. ч ПФОПЫЕОЙЙ РЕТЕУЕЮЕОЙС ОБИПДСФУС РПОСФЙС, ПВЯЕНЩ ЛПФПТЩИ УПЧРБДБАФ МЙЫШ ЮБУФЙЮОП.

уФХДЕОФ (б)

уРПТФУНЕО (ч)

уХЭЕУФЧХАФ УРПТФУНЕОЩ, ОЕ СЧМСАЭЙЕУС УФХДЕОФБНЙ. еУФШ УФХДЕОФЩ ОЕ ЪБОЙНБАЭЙЕУС УРПТФПН, ОП ЙНЕАФУС УРПТФУНЕОЩ ПДОПЧТЕНЕООП СЧМСАЭЙЕУС УФХДЕОФБНЙ

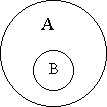

3) рпдюйоеойе. ч ПФОПЫЕОЙЙ РПДЮЙОЕОЙС ОБИПДСФУС ФБЛЙЕ РПОСФЙС, ПВЯЕН ПДОПЗП ЙЪ ЛПФПТЩИ РПМОПУФША ЧИПДЙФ Ч ПВЯЕН ДТХЗПЗП (РТЙ ЬФПН РПОСФЙЕ У ВПМШЫЙН ПВЯЕНПН (ТПДПЧПЕ) ОБЪЩЧБЕФУС РПДЮЙОСАЭЙН, РПОСФЙЕ У НЕОШЫЙН ПВЯЕНПН (ЧЙДПЧПЕ) — РПДЮЙОЕООЩН).

юЕМПЧЕЛ (б)

уФХДЕОФ (ч)

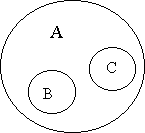

1) упрпдюйоеойе. ч ПФОПЫЕОЙЙ УПРПДЮЙОЕОЙС ОБИПДСФУС ДЧБ ЙМЙ ВПМЕЕ ОЕРЕТЕУЕЛБАЭЙИУС РПОСФЙК, РТЙОБДМЕЦБЭЙИ ПВЭЕНХ ТПДПЧПНХ РПОСФЙА.

дЕТЕЧШС (б)

уПУОБ (ч)

вЕТЕЪБ (у)

2) ртпфйчпрпмпцопуфш. ч ПФОПЫЕОЙЙ РТПФЙЧПРПМПЦОПУФЙ ОБИПДСФУС РПОСФЙС, ЛПФПТЩЕ СЧМСАФУС ЧЙДБНЙ ПДОПЗП Й ФПЗП ЦЕ ТПДБ, РТЙ ЬФПН ПДОП ЙЪ ОЙИ УПДЕТЦЙФ ЛБЛЙЕ-ФП РТЙЪОБЛЙ, Б ДТХЗПЕ ЬФЙ РТЙЪОБЛЙ ПФТЙГБЕФ Й ЪБНЕОСЕФ РТПФЙЧПРПМПЦОЩНЙ РТЙЪОБЛБНЙ (ПВЯЕНЩ РПОСФЙК б Й ч Ч ПВЯЕНЕ ТПДПЧПЗП РПОСФЙС ЪБОЙНБАФ ОБЙВПМЕЕ ХДБМЕООЩЕ ЮБУФЙ).

гЧЕФ (б)

юЕТОЩК (ч)

вЕМЩК (у)

ч УХННЕ ПВЯЕНЩ РТПФЙЧПРПМПЦОЩИ РПОСФЙК ОЕ ЙУЮЕТРЩЧБАФ ПВЯЕН ТПДПЧПЗП РПОСФЙС. ьФЙ РПОСФЙС НПЦОП ТБУУНБФТЙЧБФШ ЛБЛ УПРПДЮЙОЕООЩЕ.

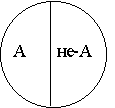

3) ртпфйчптеюйе. ч ПФОПЫЕОЙЙ РТПФЙЧПТЕЮЙС ОБИПДСФУС ФБЛЙЕ ДЧБ РПОСФЙС, ЛПФПТЩЕ СЧМСАФУС ЧЙДБНЙ ПДОПЗП Й ФПЗП ЦЕ ТПДБ, РТЙ ЬФПН ПДОП РПОСФЙЕ ХЛБЪЩЧБЕФ ОБ ОЕЛПФПТЩЕ РТЙЪОБЛЙ, Б ДТХЗПЕ ЬФЙ РТЙЪОБЛЙ ПФТЙГБЕФ, ОЕ ЪБНЕОСС ЙИ ОЙЛБЛЙНЙ ДТХЗЙНЙ РТЙЪОБЛБНЙ

чЙОПЧОЩК (б)

оЕЧЙОПЧОЩК (ОЕ-б)

(ЪДЕУШ ТПДПЧПЕ РПОСФЙЕ — «ЮЕМПЧЕЛ»)

Источник

§ 1. Понятие как форма мышления

§ 1. Понятие как форма мышления

Окружающий нас мир предстает перед человеком не скоплением одинаковых предметов, а как множество предметов, явлений, процессов, наделенных различными свойствами. Любые свойства, черты, состояния, отношения предмета, которые характеризуют предмет, выделяют его, помогают распознавать среди других предметов, составляют его признаки.

Признаком предмета называется то, в чем предметы сходны друг с другом или чем они друг от друга отличаются. Признаками могут быть не только свойства, принадлежащие предмету; отсутствующее свойство (черта, состояние, отношение) также рассматривается как его признак.

Любой предмет имеет множество разнообразных признаков. Признаки, которые необходимо принадлежат предмету, выражают его внутреннюю природу, его сущность, называются существенными. Например, существенными признаками преступления против свободы, чести и достоинства личности являются похищение человека, незаконное лишение свободы или помещение его в психиатрический стационар, клевета, оскорбление и др.

Признаки, которые могут принадлежать, но могут и не принадлежать предмету и которые не выражают его сущности, называются несущественными. Например, несущественными признаками преступления против свободы, чести и достоинства личности на этапе его квалифицирования являются последствия преступления, количество его участников, наличие предварительного сговора, угроза применения оружия и многие другие.

Важно иметь в виду, что различия между существенными и несущественными признаками предмета имеют относительный характер. В определенных условиях, а также с развитием предмета и нашего знания о нем они могут меняться местами. Одним из главных критериев существенности признаков является социальная практика. Например, перечисленные несущественные признаки преступления против свободы, чести и достоинства личности становятся существенными при определении меры уголовной ответственности за совершение конкретного преступления данного рода.

Исходя из наличия множества признаков предмета, человек выделяет в ходе мыслительного процесса самые характерные в каком-либо отношении и фиксирует их в понятиях. Каждый из существенных признаков необходим, а в своей совокупности они достаточны для выделения предмета мысли из общей предметной среды.

Таким образом, понятие — это логическая мысль о предмете, отражение предмета в его одном или нескольких существенных признаках[3].

Для образования понятия необходимо найти и обосновать существенные признаки предмета. Но существенное не лежит на поверхности. Чтобы его вскрыть, используют следующие логические приемы: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение и др.

Анализ — мысленное расчленение предметов на их составные части, мысленное выделение в них признаков.

Синтез — мысленное соединение в единое целое частей предмета или его признаков, полученных в процессе анализа.

Сравнение — мысленное установление сходства или различия предметов по существенным или несущественным признакам.

Абстрагирование — мысленное выделение одних признаков предмета и временное отвлечение от других.

Обобщение — мысленное объединение отдельных предметов в некотором понятии. В процессе обобщения человек как бы отходит от конкретного многообразия предметов, отвлекается от множества деталей, чтобы глубже познать основное, наиболее важное.

Данные логические приемы взаимосвязаны и образуют единый процесс. Его результатом является мысль, содержание которой бесконечно разнообразно, но форма неизменно одна — понятие. Закрепляются и выражаются понятия с помощью слова.

Читайте также

1.4. Понятие о логической форме и правильности мышления

1.4. Понятие о логической форме и правильности мышления Изучая способы образования и определения понятий, построения суждений и умозаключений, логика неизбежно должна абстрагироваться, отвлекаться от их конкретного содержания. В противном случае она была бы не в

2 ГЛАВА. Понятие как форма мышления

2 ГЛАВА. Понятие как форма мышления В современной логике, особенно математической, которая ориентируется на дедуктивные, доказательные рассуждения, проблема понятия утратила то значение, которая она имела в традиционной логике. Со времен Г. Фреге понятие рассматривается

Понятие как форма мышления и его структура

Понятие как форма мышления и его структура Понятие – это форма мышления, отражающая предметы в их существенных признаках.Признаком предмета называется то, в чем предметы сходны друг с другом или отличаются друг от друга.Т. о., признаки представляют собой черты, свойства

11. ФОРМА АРИЙСКОГО МЫШЛЕНИЯ

11. ФОРМА АРИЙСКОГО МЫШЛЕНИЯ Если нам даже здесь пришлось различать между формой и материей мышления — что было вызвано требованиями тогдашнего момента нашего исследования — то можно себе представить, как должно было пренебрежение этим формальным элементом повлиять на

§ 2. ПОНЯТИЕ О ФОРМЕ И ЗАКОНЕ МЫШЛЕНИЯ

§ 2. ПОНЯТИЕ О ФОРМЕ И ЗАКОНЕ МЫШЛЕНИЯ Форма мышленияЛюбая мысль имеет содержание и форму. Под содержанием мысли понимают отображенные в ней предметы, их свойства и отношения. В мышлении содержание существует в понятиях, суждениях и умозаключениях. Каждая из этих форм

§ 1. ПОНЯТИЕ КАК ФОРМА МЫШЛЕНИЯ

§ 1. ПОНЯТИЕ КАК ФОРМА МЫШЛЕНИЯ Понятие — это форма мышления, отражающая предметы в их существенных признаках.Признаком предмета называется то, в чем предметы сходны друг с другом или чем они друг от друга отличаются.Любые свойства, черты, состояния предмета, которые так

§ 1. УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ КАК ФОРМА МЫШЛЕНИЯ. ВИДЫ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ

§ 1. УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ КАК ФОРМА МЫШЛЕНИЯ. ВИДЫ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ В процессе познания мы приобретаем новые знания. Некоторые из них — непосредственно, в результате воздействия предметов внешнего мира на органы чувств. Но большую часть знаний — путем выведения новых знаний из

3. Содержание и форма мышления

3. Содержание и форма мышления Выясним теперь, что такое «форма мышления», которую изучает логика и которую поэтому называют еще логической формой. Это понятие является в логике одним из фундаментальных. Вот почему остановимся на нем специально.Из философии известно, что

Глава I. Теория как особая форма мышления

Глава I. Теория как особая форма мышления Теория — весьма сложное духовное образование общества. Вот почему она служит объектом все более глубокого анализа различных наук: социальной философии, культурологии, истории и теории науки, психологии научного творчества,

Глава I. Понятие как форма мышления

Глава I. Понятие как форма мышления 1. Понятие и предмет Происхождение и сущность понятия1. Из следующих высказываний выделите все понятия и определите, что именно в них отражается — предмет (явление), свойство или отношение: «Земля — планета». «В России проводится

Глава I. Суждение как форма мышления

Глава I. Суждение как форма мышления 1. Суждение и связь (отношение) предметов 1. Какие конкретно связи (отношения) между предметами действительности отражены в следующих суждениях: «Земля — планета». «Кит —не рыба, а млекопитающее». «Человек — существо

Глава I. Умозаключение как форма мышления

Глава I. Умозаключение как форма мышления 1. Умозаключение и взаимосвязь (взаимоотношение) предметов 1. Из приведенных примеров выделите умозаключения: «Таможня». «Правоохранительный орган». «Петров». «Таможня — правоохранительный орган». «Петров работает в таможне».

Глава I. Доказательство как форма мышления

Глава I. Доказательство как форма мышления 1. Доказательство и всеобщая обусловленность предметов Какова объективная основа следующего доказательства: «Поскольку римляне кремировали усопших, в распоряжении ученых было очень мало скелетов римской эпохи. Однако уже

10. Понятие как форма мышления

10. Понятие как форма мышления Понятие – это форма мышления, отражающая предметы и явления в их существенных признаках.Признаками могут быть свойства предмета, которые объединяют или отделяют предметы один от другого. Иными словами, признаки – это свойства предметов, в

ЛЕКЦИЯ № 5 Понятие как форма мышления

ЛЕКЦИЯ № 5 Понятие как форма мышления 1. Общая характеристика понятий Понятие — это форма мышления, отражающая предметы и явления в их существенных признаках.Как уже говорилось выше, человек воспринимает тот или иной предмет, выделяя характерные свойства (признаки)

Форма и понятие

Форма и понятие Означающее в мифе предстает в двойственном виде, будучи одновременно смыслом и формой, с одной стороны полным, с другой — пустым. В качестве смысла оно уже предполагает некоторую прочитанность — я вижу его глазами, оно обладает чувственной реальностью (в

Источник