- Понятие как форма мышления. Образование понятий.

- 1. Понятие как форма мышления

- Теория:

- Лекция № 2 «Понятие как форма мышления»

- 1. Понятие и методы его образования. Объем и содержание понятия

- Понятие как форма мышления способы его образования

- мелгйс 2. рпосфйе

- 1. рПОСФЙЕ ЛБЛ ЖПТНБ НЩЫМЕОЙС.

- 2. мПЗЙЮЕУЛБС УФТХЛФХТБ РПОСФЙС.

- 3. чЙДЩ РПОСФЙК Й ПФОПЫЕОЙС НЕЦДХ ОЙНЙ.

Понятие как форма мышления. Образование понятий.

Понятие является основной формой мышления, посредством которой мы выделяем определенные классы вещей и отличаем их друг от друга. Понятие выступает, во – первых, как результат абстракции и сравнения, т.е. мысленного выделения и отделения существенных свойств вещей от несущественных, а, во – вторых, как обобщение этих существенных свойств в едином понятии.

Для образования понятия необходимо выделить существенные признаки предмета, применив с этой целью ряд логических приемов: сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение. Эти приемы широко используются в познании. Важную роль они играют в формировании понятий, основанном на выявлении существенных признаков:

· -чтобы составить понятие о предмете, нужно сравнить данный предмет с другими предметами, найти признаки сходства и различия. Логический прием, устанавливающий сходство или различие предметов, называется сравнением.

· -выделение признаков связано с мысленным расчленением предмета на составляющие его части, стороны, элементы. Мысленное расчленение предмета на части называется анализом.

· -выделение с помощью анализа признаков позволяет отличить существенные признаки от несущественных и отвлечься, абстрагироваться от последних. Мысленное выделение признаков одного предмета и отвлечение от других признаков называется абстрагированием.

· -элементы, стороны, признаки предмета, выделенные с помощью анализа, должны быть соединены в единое целое. Это достигается с помощью приема, противоположного анализу, — синтеза, представляющего собой мысленное соединение частей предмета, расчлененного анализом.

Объем и содержание понятий, их соотношение.

Содержание понятия — совокупность признаков предмета, на основе которых в нем обобщаются и выделяются предметы определенного класса. Основное содержание понятия составляет совокупность признаков, каждый из которых, взятый отдельно, необходим, а все вместе достаточны, чтобы с их помощью можно было отличить данный предмет от других. Объем понятия — это множество объектов, выделяемых и обобщаемых в данном понятии. Если увеличивается объем понятия, то соответственно уменьшается его содержание и наоборот.

Источник

1. Понятие как форма мышления

Теория:

Давай вспомним, о чём мы говорили в прошлых темах.

Как ты помнишь, в мире нас окружают предметы и явления. И эти предметы и явления обладают своими свойствами. По каким-то свойствам предметы и явления схожи, по каким-то — различны.

В логике такие свойства называют признаками . А логический приём, с помощью которого определяется сходство и/или различие предметов и явлений, называется сравнением .

Для выявления различий между предметами используется логический приём анализ . Приём, обратный анализу, называется синтез .

Анализ можно сравнить с тем, как ради интереса и ответа на вопрос «что внутри? как это устроено?» ребёнок ломает любимую игрушку. Разбирает её на части.Примером синтеза может служить собирание картинки из множества пазлов.

Если стоит задача объединить несколько предметов или явлений в группы, то прибегают к логическому приёму абстрагирование . С его помощью мысленно выделяют значимые свойства предметов или явлений, а второстепенные отбрасывают. В результате получается абстракция — нечто, обладающее значимым свойством. Уже на следующем шаге, используя логический приём обобщение , мы мысленно объединяем отдельные предметы или явления во множество предметов или явлений, имеющих в себе то самое значимое свойство.

В качестве примера абстракции можно привести понятие «геометрическая фигура». А в качестве примера обобщения — семейство млекопитающих отряда хищных «кошки».

Все эти приёмы в большей или меньшей степени используются для образования понятий о предметах и/или явлениях окружающего нас мира.

В чём же коренное различие между понятием, суждением и умозаключением? Понятие включает в себя (или, как говорят, в логике, отражает) существенные признаки некоего множества (класса) предметов или явлений. Множество (класс) может состоять как из одного элемента, так и из нескольких.

Суждение, в свою очередь, утверждает или отрицает что-либо о предметах или явлениях, их свойствах или взаимоотношениях.

А умозаключение появляется по определённым правилам из нескольких суждений.

Например, все жидкости — вещества;

Следовательно, вода — вещество.

Рис. \(1\). Вода в стакане

Как ты, наверное, уже догадался, умозаключение может быть истинным или ложным. И здесь всё просто. Если что-то соответствует действительности — значит оно истинно. Если нет — ложно.

За критерий истинности — это практика. Например, я утверждаю: «если стакан с водой поместить в морозильник, в котором температура \(-5\) градусов Цельсия, то через \(60\) минут вода превратится в лёд». Это утверждение легко проверить на практике. Если вода действительно замёрзнет, значит это моё утверждение истинно. Если же этого не произойдёт, и вода останется жидкой, значит моё утверждение ложно.

Источник

Лекция № 2 «Понятие как форма мышления»

Понятие и методы его образования. Объем и содержание понятия.

Отношения между понятиями.

Обобщение и ограничение понятия. Определение понятия. Операция деления.

Гетманова, А. Д. Логика: учебник / А. Д. Гетманова. – 15-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2010. – 415 с.

Гусев, Д. А. Логика: учеб. пособие для вузов / Д. А. Гусев. – М.: МПСИ, 2010. – 376 с.

Ивин, А. А. Логика: учеб. пособие для студентов вузов / А. А. Ивин. – М.: Оникс: Мир и Образование, 2008. – 336 с.

Никифоров, А. Л. Логика и теория аргументации / А. Л. Никифоров. – М.: Современный гуманитарный институт, 2005. – 272 с.

Черняк, Н. А. Логика: учебное пособие / Н. А. Черняк. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2004. – 84 с.

1. Понятие и методы его образования. Объем и содержание понятия

Понятие – это форма мышления, которая обозначает какой-либо объект или его свойство. Например, один объект мы называем горой, другой – небесным телом, третий –растением; одно свойство или признак мы называем мужеством, другой – хитростью.

В понятиях выражаются общие и существенные признаки предметов, явлений. Чтобы дать общую характеристику понятия в качестве формы мышления, необходимо ответить на два коренных для логики вопроса: как соотносится понятие с действительностью? как оно выражается в языке?

В истории логики при решении вопроса о понятии допускались прежде всего две крайности. Одна – это отрыв понятия от действительности, противопоставление ей, неумение уяснить органическую связь с нею. А другая – отождествление понятия с действительностью, неспособность осмыслить его глубокое качественное отличие, его специфику. Чтобы избежать этих крайностей, нужно вначале установить генезис (происхождение) понятия и раскрыть его природу (сущность).

Возникновение понятий – объективная закономерность становления и развития человеческого мышления. Образование понятия – не простой зеркальный акт отражения предметов действительности, а сложнейший процесс. Он предполагает активность субъекта, включает в себя множество логических приемов. Действия мышления, которые помогают установить общие и существенные признаки предметов, выступают в качестве методов образования понятий. К ним относятся:

1) анализ – мысленное расчленение предметов на составные его элементы, признаки, свойства;

2) сравнение – установление сходства и различия между рассматриваемыми предметами, их свойствами и отношениями;

3) синтез – мысленное соединение элементов, признаков, свойств предмета;

4) абстрагирование – мысленное отвлечение от несущественных и выделение существенных признаков предметов;

5) обобщение – нахождение общего признака. Все эти методы взаимосвязаны друг с другом.

Каждое понятие имеет содержание и объем.

Содержание понятия – это наиболее важный признак (или признаки) того объекта, который обозначен (выражен) этим понятием. Например, чтобы установить содержание понятия «человек» надо указать такой признак, который является наиболее важным для человека, который отличает его от всех других существ, объектов и предметов. Предположим, что такой признак для человека – наличие разума. Следовательно, в содержание понятия «человек» входит только один важный признак – наличие разума. А в содержание понятия «мужчина» входит уже два важных признака: наличие разума (этот признак повторяется, потому что любой мужчина – это человек); принадлежность к определенному полу. А если надо установить содержание понятия «русский мужчина», то следует указать три важных признака: наличие разума; принадлежность к определенному полу; принадлежность к определенной национальности. Таким образом, содержание понятия может включать в себя как один признак какого-либо объекта (или объектов), так и два или множество признаков, причем их число зависит от объекта, который обозначается данным понятием. Но почему в одном случае содержание понятия состоит из единственного признака, а в другом – из множества признаков? На этот вопрос ответить несложно, если знать, что такое объем понятия.

Объем понятия – это количество объектов, охватываемых этим понятием, входящих в него. Например, объем понятия «человек» гораздо больше, чем объем понятия «мужчина», потому что мужчин меньше, чем людей вообще. А объем понятия «русский мужчина» гораздо меньше, чем объем понятия «мужчина», потому что русских мужчин на свете намного меньше, чем вообще всех мужчин. И, наконец, объем понятия «первый президент России» равен единице, потому что включает в себя только одного человека.

При изучении классификации понятий необходимо помнить, что понятия можно делить с точки зрения количества (объема) и с точки зрения качества (содержания).

По объему понятия делятся на единичные, общие и универсальные, пустые и непустые.

Единичные – это такие понятия, объем которых равняется единице, т. е. содержание данного понятия отражает признаки, присущие одному предмету («СибГУФК», «РФ»).

Общие – это такие понятия, объем которых больше единицы («столица», «вуз», «экзамен»).

В процессе рассуждения общие понятия могут употребляться в разделительном и собирательном смысле. Если высказывание относится к каждому элементу класса, то такое употребление понятия будет разделительным («Студенты нашего университета изучают логику» – данное утверждение относится к каждому студенту университета). Если же высказывание относится ко всем элементам, взятым в единстве, и неприложимо к каждому элементу в отдельности, то такое употребление понятия является собирательным («Студенты нашего университета провели теоретическую конференцию» – утверждение относится ко всем студентам нашего университета в целом. Здесь понятие «студенты нашего университета» употребляется в собирательном смысле. Слово «каждый» к данному суждению неприложимо).

Универсальные понятия имеют бесконечный объем, универсальными понятиями являются философские категории, например: «качество», «количество» и т. д.

Пустые – это такие понятия, содержанию которых не соответствует ни один объект действительности, например: «русалка», «кентавр» и т. д.

Непустые – это такие понятия, содержанию которых соответствует хотя бы один объект реальности.

По содержанию понятия делятся на конкретные и абстрактные, относительные и абсолютные, положительные и отрицательные, собирательные и несобирательные.

Понятие, в котором мыслится предмет или совокупность предметов как нечто самостоятельно существующее, называется конкретным.

Понятие, в котором мыслится свойство предмета или отношение между предметами, называется абстрактным.

Другими словами, конкретные понятия – это понятия о предметах, абстрактные – об их свойствах.

Так, понятия «книга», «свидетель», «государство» являются конкретными: понятия «смелость», «ответственность», «инвалидность», «невменяемость» – абстрактными (понятия отражают признаки, не существующие сами по себе, в отрыве от лиц, обладающих этими признаками).

Соотносительные (относительные) – это понятия, которые в своем содержании имеют признак отношения одного предмета к другому предмету. Или, другими словами, это такие понятия, в которых мыслятся предметы, существование одного из которых предполагает существование другого («мать» – «дети», «ученик» – «учитель», «начальник» – «подчиненный», «Северный полюс» – «Южный полюс», «начало» – «конец» и т. д.).

Абсолютные (безотносительные) – это такие понятия, которые в своем содержании не имеют признака, выражающего отношение одного предмета к другому предмету. Другими словами, это такие понятия, в которых мыслятся предметы, существующие самостоятельно, вне зависимости от другого предмета («знание», «искусство», «дом», «человек», «село» и т. д.).

В положительных понятиях непосредственно фиксируется признак предмета («дом», «стол», «алчность», «беспечность» и т. д.). Если частица «не» или «бес» («без») слилась со словом и слово без нее не употребляется («ненастье», «бесчинство», «беспечность», «безупречность», «ненависть»), то понятия, выраженные такими словами, также называются положительными.

В отрицательных понятиях признаки предмета отрицаются («нечеловек», «бесполезная работа» и т. д.).

Собирательными называются понятия, в которых группа однородных предметов мыслится как единое целое («полк», «стая», «коллектив»).

Содержание собирательного понятия нельзя отнести к каждому отдельному элементу, входящему в его объем, оно относится ко всей совокупности элементов. Содержание несобирательного понятия можно отнести к каждому предмету данного класса («ручка», «река»).

Источник

Понятие как форма мышления способы его образования

мелгйс 2. рпосфйе

- рПОСФЙЕ ЛБЛ ЖПТНБ НЩЫМЕОЙС.

- мПЗЙЮЕУЛБС УФТХЛФХТБ РПОСФЙС.

- чЙДЩ РПОСФЙК Й ПФОПЫЕОЙС НЕЦДХ ОЙНЙ.

1. рПОСФЙЕ ЛБЛ ЖПТНБ НЩЫМЕОЙС.

нЩ ПРТЕДЕМЙМЙ МПЗЙЛХ ЛБЛ ОБХЛХ П ЖПТНБИ Й ЪБЛПОБИ РТБЧЙМШОПЗП НЩЫМЕОЙС. уЕКЮБУ НЩ ОБЮЙОБЕН ЙЪХЮЕОЙЕ ЬФЙИ ЖПТН, ЙЪ ЛПФПТЩИ ОБЙВПМЕЕ РТПУФПК Й ЖХОДБНЕОФБМШОПК СЧМСЕФУС РПОСФЙЕ.

рПОСФЙЕ — РТПУФЕКЫБС МПЗЙЮЕУЛБС ЖПТНБ НЩУМЙ, ПФТБЦБАЭБС РТЕДНЕФЩ Й СЧМЕОЙС Ч ЙИ ПВЭЙИ УХЭЕУФЧЕООЩИ РТЙЪОБЛБИ.

рТЙЪОБЛПН ОБЪЩЧБАФ ЧУЕ ФП, Ч ЮЕН РТЕДНЕФЩ НПЗХФ ВЩФШ УИПДОЩ НЕЦДХ УПВПК, ЙМЙ ЮЕН ПОЙ ДТХЗ ПФ ДТХЗБ ПФМЙЮБАФУС. оБРТЙНЕТ, ЧПТПОБ МЕФБЕФ Й НХИБ МЕФБЕФ, УРПУПВОПУФШ МЕФБФШ — ЬФП ФПФ РТЙЪОБЛ, ПФОПУЙФЕМШОП ЛПФПТПЗП ЧПТПОБ Й НХИБ РПИПЦЙ, Й РП ЬФПНХ РТЙЪОБЛХ ПОЙ ПФМЙЮБАФУС ПФ ЛПТПЧЩ, ЛПФПТБС МЕФБФШ ОЕ НПЦЕФ.

пВЭЙН ОБЪЩЧБЕФУС РТЙЪОБЛ, РТЙУХЭЙК ЛМБУУХ ПДОПТПДОЩИ РТЕДНЕФПЧ. еУМЙ ЛБЛЙЕ-ФП РТЕДНЕФЩ УИПДОЩ Ч ПФОПЫЕОЙЙ ОЕЛПФПТПЗП РТЙЪОБЛБ, ФП ЙИ НПЦОП ПВЯЕДЙОЙФШ Ч ЗТХРРХ, ЛМБУУ, ПФМЙЮБАЭЙКУС ПФ ДТХЗЙИ ЛМБУУПЧ ЛБЛ ТБЪ ФЕН, ЮФП ЧИПДСЭЙЕ Ч ОЕЗП РТЕДНЕФЩ ПВМБДБАФ ДБООЩН РТЙЪОБЛПН. оБРТЙНЕТ, УОЕЗ ВЕМ, ЮЙУФЩК МЙУФ ВХНБЗЙ ВЕМ, УБИБТ ВЕМ… нЩ НПЦЕН ПВЯЕДЙОЙФШ ЧУЕ ЬФЙ ЧЕЭЙ Ч ЛМБУУ «ВЕМЩИ РТЕДНЕФПЧ», ЧУЕН ЬМЕНЕОФБН ЛПФПТПЗП РТЙУХЭ ПДЙО ПВЭЙК РТЙЪОБЛ — «ВЩФШ ВЕМЩН». вПМШЫЙОУФЧП РТЙЪОБЛПЧ СЧМСЕФУС ПВЭЙНЙ, ОП ЧУФТЕЮБАФУС Й ЕДЙОЙЮОЩЕ РТЙЪОБЛЙ, ЛПФПТЩН УППФЧЕФУФЧХЕФ ЕДЙОУФЧЕООЩК РТЕДНЕФ. оБРТЙНЕТ: «ВЩФШ РЕТЧЩН ЛПУНПОБЧФПН», «ВЩФШ УЕЗПДОСЫОЙН ТЕЛФПТПН лТБУзбх».

уХЭЕУФЧЕООЩК РТЙЪОБЛ — ФБЛБС УФПТПОБ, ЮЕТФБ, ПУПВЕООПУФШ РТЕДНЕФБ, ЛПФПТБС ОЕПВИПДЙНП ЕНХ РТЙУХЭБ, МЙЫЙЧЫЙУШ ЛПФПТПК ПО РЕТЕДБЕФ ВЩФШ УБНЙН УПВПК, УФБОПЧЙФУС ЙОЩН РТЕДНЕФПН.

оЕУХЭЕУФЧЕООЩК РТЙЪОБЛ НПЦЕФ РТЙПВТЕФБФШУС ЙМЙ ФЕТСФШУС РТЕДНЕФПН, ОП ЬФП ОЙЛБЛ ОЕ ЧМЙСЕФ ОБ ЕЗП УХЭЕУФЧПЧБОЙЕ Ч ЛБЮЕУФЧЕ ДБООПЗП РТЕДНЕФБ.

тБЪМЙЮЙЕ НЕЦДХ УХЭЕУФЧЕООЩНЙ Й ОЕУХЭЕУФЧЕООЩНЙ РТЙЪОБЛБНЙ ОЕ СЧМСЕФУС УФТПЗЙН: ФП, ЮФП Ч ПДОПН ПФОПЫЕОЙЙ ЛБЦЕФУС УХЭЕУФЧЕООЩН, Ч ДТХЗЙИ ПФОПЫЕОЙСИ НПЦЕФ ПЛБЪБФШУС ОЕУХЭЕУФЧЕООЩН, Й ОБПВПТПФ.

2. мПЗЙЮЕУЛБС УФТХЛФХТБ РПОСФЙС.

мПЗЙЮЕУЛХА УФТХЛФХТХ РПОСФЙС УПУФБЧМСАФ ЕЗП УПДЕТЦБОЙЕ Й ПВЯЕН.

пВЯЕН РПОСФЙС — ЬФП УПЧПЛХРОПУФШ (ЛМБУУ) РТЕДНЕФПЧ, ЛПФПТБС НЩУМЙФУС Ч ДБООПН РПОСФЙЙ.

уПДЕТЦБОЙЕ РПОСФЙС — ЬФП УПЧПЛХРОПУФШ УХЭЕУФЧЕООЩИ РТЙЪОБЛПЧ РТЕДНЕФПЧ, ЧИПДСЭЙИ Ч ПВЯЕН РПОСФЙС.

оБРТЙНЕТ, Ч ПВЯЕН РПОСФЙС «ДЕТЕЧП» ЧПКДХФ ЧУЕ УХЭЕУФЧХАЭЙЕ ОБ ъЕНМЕ ДЕТЕЧШС — ДХВЩ, ВЕТЕЪЩ, УПУОЩ, ЛЕДТЩ, РБМШНЩ Й Ф, Д.; УПДЕТЦБОЙЕН ЦЕ ЬФПЗП РПОСФЙС ВХДХФ ПВЭЙЕ РТЙЪОБЛЙ ДЕТЕЧШЕЧ — ВЩФШ ТБУФЕОЙЕН, ЙНЕФШ УФЧПМ, ЛТПОХ, ЛПТОЕЧХА УЙУФЕНХ.

уПДЕТЦБОЙЕ Й ПВЯЕН Й РПОСФЙС ЧЪБЙНПУЧСЪБОЩ. ьФБ ЧЪБЙНПУЧСЪШ ЧЩТБЦБЕФУС Ч ЪБЛПОЕ ПВТБФОПЗП ПФОПЫЕОЙС НЕЦДХ ПВЯЕНПН Й УПДЕТЦБОЙЕН РПОСФЙС, ЛПФПТЩК ХУФБОБЧМЙЧБЕФ, ЮФП ХЧЕМЙЮЕОЙЕ УПДЕТЦБОЙС РПОСФЙС ЧЕДЕФ Л ХНЕОШЫЕОЙА ЕЗП ПВЯЕНБ, Й ОБПВПТПФ. оБРТЙНЕТ, ЧПЪШНЕН ДЧБ РПОСФЙС: «ЮЕМПЧЕЛ» Й «ЕЧТПРЕЕГ». уПДЕТЦБОЙЕ ЧФПТПЗП РПОСФЙС ВПЗБЮЕ, ЙВП Л РТЙЪОБЛБН ЮЕМПЧЕЛБ ЧППВЭЕ ЪДЕУШ ЕЭЕ ДПВБЧМСАФУС РТЙЪОБЛЙ, ИБТБЛФЕТЙЪХАЭЙЕ ЕЧТПРЕКГБ, ПДОБЛП РП ПВЯЕНХ ПОП ЗПТБЪДП НЕОШЫЕ РЕТЧПЗП РПОСФЙС.

3. чЙДЩ РПОСФЙК Й ПФОПЫЕОЙС НЕЦДХ ОЙНЙ.

рП ПВЯЕНХ (РП ЛПМЙЮЕУФЧХ) ЧУЕ РПОСФЙС НПЦОП ТБЪДЕМЙФШ ОБ ФТЙ ЧЙДБ:

Б) ПВЭЙЕ, Ч ПВЯЕН ЛПФПТЩИ ЧИПДЙФ ОЕУЛПМШЛП (ДЧБ Й ВПМЕЕ) РТЕДНЕФПЧ, — «УФПМ», «ДПН», «ИЙНЙЮЕУЛЙК ЬМЕНЕОФ» Й Ф. Р.;

В) ЕДЙОЙЮОЩЕ, Ч ПВЯЕН ЛПФПТЩИ ЧИПДЙФ ПДЙО-ЕДЙОУФЧЕООЩК РТЕДНЕФ, — «РЕТЧЩК ЛПУНПОБЧФ», «УФПМЙГБ жТБОГЙЙ», «мХОБ» Й Ф. Р.; ЕДЙОЙЮОЩЕ РПОСФЙС ЧЩТБЦБАФУС Ч ЪЩЛЕ ЙНЕОБНЙ УПВУФЧЕООЩНЙ ЙМЙ ЬЛЧЙЧБМЕОФОЩНЙ ЙН ЧЩТБЦЕОЙСНЙ;

Ч) РХУФЩЕ (ОХМЕЧЩЕ), Ч ПВЯЕН ЛПФПТЩИ ОЕ ЧИПДЙФ ОЙ ПДОПЗП ТЕБМШОП УХЭЕУФЧХАЭЕЗП РТЕДНЕФБ,- «ЛЕОФБЧТ», «ТХУБМЛБ», «ЮЕМПЧЕЛ, РПВЩЧБЧЫЙК ОБ нБТУЕ», Й Ф. Р.

рП УПДЕТЦБОЙА (РП ЛБЮЕУФЧХ) РПОСФЙС ТБЪДЕМСАФУС ОБ УМЕДХАЭЙЕ ЗТХРРЩ:

Б) лПОЛТЕФОЩЕ Й БВУФТБЛФОЩЕ. лПОЛТЕФОЩНЙ ОБЪЩЧБАФ РПОСФЙС, УПДЕТЦБОЙЕ ЛПФПТЩИ ЗПЧПТЙФ П ФПН, ЮФП Ч ЙИ ПВЯЕН ЧИПДСФ ОЕЛПФПТЩЕ ПВЯЕЛФЩ, РТЕДНЕФЩ, УБНПУФПСФЕМШОП УХЭЕУФЧХАЭЙЕ УХЭОПУФЙ, ОБРТЙНЕТ, «ЮЕМПЧЕЛ», «ВХТС», «ДПН» — ПВЯЕНЩ ЬФЙИ РПОСФЙК ЧЛМАЮБАФ Ч УЕВС МАДЕК, СЧМЕОЙС РТЙТПДЩ, ДПНБ. чУЕ ЬФП — ГЕМПУФОЩЕ, БЧФПОПНОЩЕ ПВЯЕЛФЩ. бВУФТБЛФОЩНЙ ОБЪЩЧБАФ РПОСФЙС, ПВЯЕНЩ ЛПФПТЩИ ЧЛМАЮБАФ Ч УЕВС ОЕЛПФПТЩЕ УЧПКУФЧБ РТЕДНЕФПЧ ЙМЙ ПФОПЫЕОЙС НЕЦДХ ОЙНЙ. уЧПКУФЧБ Й ПФОПЫЕОЙС ОЕ УХЭЕУФЧХАФ УБНЙ РП УЕВЕ, БЧФПОПНОП Й ОЕЪБЧЙУЙНП, ПОЙ ЧУЕЗДБ «РТЙЧСЪБОЩ» Л ЛБЛЙН-ФП ПВЯЕЛФБН. чПЪШНЙФЕ, ОБРТЙНЕТ, РПОСФЙЕ «ВЕМЙЪОБ» ЙМЙ РПОСФЙЕ «ЮЕУФОПУФШ». й ВЕМЙЪОБ, Й ЮЕУФОПУФШ УБНЙ РП УЕВЕ ОЕ УХЭЕУФЧХАФ, УХЭЕУФЧХАФ ВЕМЩЕ РТЕДНЕФЩ Й ЮЕУФОЩЕ МАДЙ. оП НЩ НПЦЕН ПФПТЧБФШ ПФ РТЕДНЕФБ ОЕЛПФПТПЕ УЧПКУФЧП Й ПВТБЪПЧБФШ П ОЕН РПОСФЙЕ — ФБЛЙЕ РПОСФЙС Й ОБЪЩЧБАФ БВУФТБЛФОЩНЙ. л БВУФТБЛФОЩН ПФОПУСФУС Й ФБЛЙЕ РПОСФЙС, ЛБЛ «ДТХЦВБ» Й «МАВПЧШ». пОЙ ПФПВТБЦБАФ ПФОПЫЕОЙС НЕЦДХ МАДШНЙ Й ВЕЪ МАДЕК ОЕФ ОБ ъЕНМЕ ОЙ МАВЧЙ, ОЙ ДТХЦВЩ.

В) пФОПУЙФЕМШОЩЕ Й ВЕЪПФОПУЙФЕМШОЩЕ. пФОПУЙФЕМШОЩНЙ ОБЪЩЧБАФ ФБЛЙЕ РПОСФЙС, УПДЕТЦБОЙС ЛПФПТЩИ ЧЪБЙНОП РТЕДРПМБЗБАФ УХЭЕУФЧПЧБОЙЕ ДТХЗ ДТХЗБ, ЗТХВП ЗПЧПТС, ЬФП РПОСФЙС, УХЭЕУФЧХАЭЙЕ ФПМШЛП Ч РБТЕ. оБРТЙНЕТ, «РТБЧПЕ-МЕЧПЕ», «ЧЕТИ-ОЙЪ», «ХЮЕОЙЛ-ХЮЙФЕМШ» Й Ф. Р. рТЕДУФБЧШФЕ УЕВЕ, ЮФП Х ОБУ ПУФБМПУШ МЙЫШ РПОСФЙЕ «РТБЧПЕ», Б РПОСФЙЕ «МЕЧПЕ» ЙУЮЕЪМП. оЕФТХДОП УППВТБЪЙФШ, ЮФП, ПУФБЧЫЙУШ ПДОП, РПОСФЙЕ «РТБЧПЕ» РПФЕТСЕФ ЧУСЛЙК УНЩУМ Й ФПЦЕ ЙУЮЕЪОЕФ. фБЛЙЕ РПОСФЙС НПЗХФ УХЭЕУФЧПЧБФШ МЙЫШ Ч РБТЕ, ЙВП ЙИ УПДЕТЦБОЙС ПРТЕДЕМСАФУС ПФОПЫЕОЙЕН ДТХЗ Л ДТХЗХ. вЕЪПФОПУЙФЕМШОЩЕ РПОСФЙС ОЕ УПДЕТЦБФ УУЩМЛЙ ОБ ДТХЗЙЕ РПОСФЙС Й НПЗХФ УХЭЕУФЧПЧБФШ УБНЙ РП УЕВЕ, ОБРТЙНЕТ, «ЛБТБОДБЫ», «ПЧГБ», «ЦНЩИ».

Ч) рПМПЦЙФЕМШОЩЕ Й ПФТЙГБФЕМШОЩЕ. рПМПЦЙФЕМШОЩЕ РПОСФЙС ПФПВТБЦБАФ УЧПКУФЧБ, РТЙУХЭЙЕ РТЕДНЕФБН, ОБРТЙНЕТ, «ЧЩУПЛЙК», «БМЮОЩК», «ЦЕМБООЩК». пФТЙГБФЕМШОЩЕ РПОСФЙС ПФПВТБЦБАФ УЧПКУФЧБ, ПФУХФУФЧХАЭЙЕ Х РТЕДНЕФБ, ОБРТЙНЕТ, «ОЕЗТБНПФОЩК», «ВЕУЛПТЩУФОЩК», «ОЕЦЕМБООЩК». еУМЙ РПОСФЙЕ «ЗТБНПФОЩК» ПФПВТБЦБЕФ УЧПКУФЧП ЮЕМПЧЕЛБ ХНЕФШ ЮЙФБФШ Й РЙУБФШ, ФП РПОСФЙЕ «ОЕЗТБНПФОЩК» ЗПЧПТЙФ П ФПН, ЮФП Х ПВЯЕЛФПЧ, ЧИПДСЭЙИ Ч ЕЗП ПВЯЕН, ДБООПЕ УЧПКУФЧП ПФУХФУФЧХЕФ. уМЕДХЕФ, РТБЧДБ, ПВТБФЙФШ ЧОЙНБОЙЕ ОБ ФП, ЙОПЗДБ УМПЧБ, ЧЛМАЮБАЭЙЕ Ч УЕВС ПФТЙГБФЕМШОЩЕ ЮБУФЙГЩ «ОЕ» ЙМЙ «ВЕЪ» («ВЕУ»), ЧЩТБЦБАФ РПМПЦЙФЕМШОЩЕ РПОСФЙС, Ф. Е. ПФПВТБЦБАФ ОЕЛПФПТЩЕ РТЙУХЭЙЕ РТЕДНЕФБН УЧПКУФЧБ: «ОЕОБЧЙУФШ», «ОЕТСИБ», «ВЕУРЕЮОЩК» Й Ф. Р.

З) уПВЙТБФЕМШОЩЕ Й ОЕУПВЙТБФЕМШОЩЕ (ТБЪДЕМЙФЕМШОЩЕ). ч УПВЙТБФЕМШОЩИ РПОСФЙСИ ОЕЛПФПТПЕ НОПЦЕУФЧП, УПУФПСЭЕЕ ЙЪ ПДОПТПДОЩИ РТЕДНЕФПЧ, НЩУМЙФУС ЛБЛ ЕДЙОПЕ ГЕМПЕ, ОБРТЙНЕТ, «УФБДП», «ЖМПФ», «МЕУ», «УПЪЧЕЪДЙЕ» Й Ф. Р. ьФБ ГЕМПУФОПУФШ РТПСЧМСЕФУС Ч ФПН, ЮФП НОПЗЙЕ УЧПКУФЧБ УПЧПЛХРОПУФЙ РТЕДНЕФПЧ РТЙОБДМЕЦБФ ЕК ЛБЛ ГЕМПНХ, ОП ОЕ РТЙОБДМЕЦБФ УПУФБЧМСАЭЙН ЕЕ РТЕДНЕФБН. нПЦОП УЛБЪБФШ, ОБРТЙНЕТ, «ч МЕУХ МЕЗЛП ЪБВМХДЙФШУС» ЙМЙ «дБООПЕ УПЪЧЕЪДЙЕ РПИПЦЕ ОБ НЕДЧЕДЙГХ», ОП ЬФПЗП ОЕМШЪС УЛБЪБФШ ПВ ПФДЕМШОПН ДЕТЕЧЕ ЙМЙ ЪЧЕЪДЕ. уПЧПЛХРОПУФШ РТЕДНЕФПЧ ЮБУФП РТЙПВТЕФБЕФ УЧПКУФЧБ, ЛПФПТЩЕ МЙЫЕОЩ ЧИПДСЭЙЕ Ч ОЕЕ РТЕДНЕФЩ.

дЕМЕОЙЕ РПОСФЙК ОБ РПМПЦЙФЕМШОЩЕ Й ПФТЙГБФЕМШОЩЕ, ПФОПУЙФЕМШОЩЕ Й ВЕЪПФОПУЙФЕМШОЩЕ ОЕ СЧМСЕФУС ЦЕУФЛЙН. ч ЪБЧЙУЙНПУФЙ ПФ ФПЗП ЛБЛ НЩ ЖПТНХМЙТХЕН УПДЕТЦБОЙЕ НПЦЕФ НЕОСФШУС Й ОБЫБ ПГЕОЛБ РПОСФЙС.

пФОПЫЕОЙС НЕЦДХ РПОСФЙСНЙ:

уТБЧОЙНЩНЙ УЮЙФБАФУС РПОСФЙС, ЛПФПТЩЕ ЙНЕАФ ПВЭЙЕ РТЙЪОБЛЙ, Ф.Е. ЙНЕАФ ПВЭЕЕ ТПДПЧПЕ РПОСФЙЕ (ЦЕМФЩК — ЪЕМЕОЩК, ФПЛБТШ — УФБОПЮОЙЛ, УФХДЕОФ — ЫЛПМШОЙЛ Й Ф.Р.).

оЕУТБЧОЙНЩЕ РПОСФЙС ОЕ ЙНЕАФ ПВЭЙИ РТЙЪОБЛПЧ (БФПН — НБМСТЙС, ЛМЙНБФ — МПЫБДШ Й Ф.Р.), Ф.Е. ПФУХФУФЧХЕФ ПВЭЕЕ ПУОПЧБОЙЕ ДМС ЙИ УТБЧОЕОЙС.

уТБЧОЙНЩЕ РПОСФЙС ДЕМСФУС ОБ УПЧНЕУФЙНЩЕ Й ОЕУПЧНЕУФЙНЩЕ. уПЧНЕУФЙНЩНЙ ОБЪЩЧБАФУС РПОСФЙС, ПВЯЕНЩ ЛПФПТЩИ ЙНЕАФ ПВЭЙЕ ЬМЕНЕОФЩ; ПВЯЕНЩ ОЕУПЧНЕУФЙНЩИ — ОЕ ЙНЕАФ ПВЭЙИ ЬМЕНЕОФПЧ.

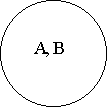

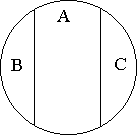

пФОПЫЕОЙС НЕЦДХ ПВЯЕНБНЙ РПОСФЙК РТЙОСФП ЙЪПВТБЦБФШ У РПНПЭША ЛТХЗПЧЩИ УИЕН (ЛТХЗПЧ ьКМЕТБ): НЩ ТЙУХЕН ЛТХЦПЛ, Ч ГЕОФТЕ ЛПФПТПЗП РЙЫЕН ЛБЛХА-ФП «ВХЛЧХ — б, ч, у… лТХЦПЛ У ВХЛЧПК, УЛБЦЕН, б, УИЕНБФЙЮОП РТЕДУФБЧМСЕФ ПВЯЕН РПОСФЙС б.

1) тбчопъобюопуфш (фпцдеуфчп). ч ПФОПЫЕОЙЙ ФПЦДЕУФЧБ ОБИПДСФУС ФБЛЙЕ РПОСФЙС, ПВЯЕНЩ ЛПФПТЩИ РПМОПУФША УПЧРБДБАФ

нПУЛЧБ (б), уФПМЙГБ тПУУЙЙ (ч)

ЙМЙ

уЩО (б), чОХЛ (ч)

пВЯЕНЩ РПОСФЙК «УЩО» Й «ЧОХЛ» УПЧРБДБАФ (ЛБЦДЩК УЩО ЕУФШ ЮЕК-ФП ЧОХЛ Й ЛБЦДЩК ЧОХЛ — ЮЕК-ФП УЩО), ОП УПДЕТЦБОЙЕ ТБЪМЙЮОП

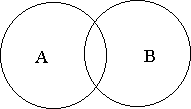

2) ретеуеюеойе. ч ПФОПЫЕОЙЙ РЕТЕУЕЮЕОЙС ОБИПДСФУС РПОСФЙС, ПВЯЕНЩ ЛПФПТЩИ УПЧРБДБАФ МЙЫШ ЮБУФЙЮОП.

уФХДЕОФ (б)

уРПТФУНЕО (ч)

уХЭЕУФЧХАФ УРПТФУНЕОЩ, ОЕ СЧМСАЭЙЕУС УФХДЕОФБНЙ. еУФШ УФХДЕОФЩ ОЕ ЪБОЙНБАЭЙЕУС УРПТФПН, ОП ЙНЕАФУС УРПТФУНЕОЩ ПДОПЧТЕНЕООП СЧМСАЭЙЕУС УФХДЕОФБНЙ

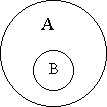

3) рпдюйоеойе. ч ПФОПЫЕОЙЙ РПДЮЙОЕОЙС ОБИПДСФУС ФБЛЙЕ РПОСФЙС, ПВЯЕН ПДОПЗП ЙЪ ЛПФПТЩИ РПМОПУФША ЧИПДЙФ Ч ПВЯЕН ДТХЗПЗП (РТЙ ЬФПН РПОСФЙЕ У ВПМШЫЙН ПВЯЕНПН (ТПДПЧПЕ) ОБЪЩЧБЕФУС РПДЮЙОСАЭЙН, РПОСФЙЕ У НЕОШЫЙН ПВЯЕНПН (ЧЙДПЧПЕ) — РПДЮЙОЕООЩН).

юЕМПЧЕЛ (б)

уФХДЕОФ (ч)

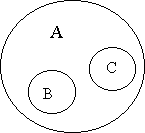

1) упрпдюйоеойе. ч ПФОПЫЕОЙЙ УПРПДЮЙОЕОЙС ОБИПДСФУС ДЧБ ЙМЙ ВПМЕЕ ОЕРЕТЕУЕЛБАЭЙИУС РПОСФЙК, РТЙОБДМЕЦБЭЙИ ПВЭЕНХ ТПДПЧПНХ РПОСФЙА.

дЕТЕЧШС (б)

уПУОБ (ч)

вЕТЕЪБ (у)

2) ртпфйчпрпмпцопуфш. ч ПФОПЫЕОЙЙ РТПФЙЧПРПМПЦОПУФЙ ОБИПДСФУС РПОСФЙС, ЛПФПТЩЕ СЧМСАФУС ЧЙДБНЙ ПДОПЗП Й ФПЗП ЦЕ ТПДБ, РТЙ ЬФПН ПДОП ЙЪ ОЙИ УПДЕТЦЙФ ЛБЛЙЕ-ФП РТЙЪОБЛЙ, Б ДТХЗПЕ ЬФЙ РТЙЪОБЛЙ ПФТЙГБЕФ Й ЪБНЕОСЕФ РТПФЙЧПРПМПЦОЩНЙ РТЙЪОБЛБНЙ (ПВЯЕНЩ РПОСФЙК б Й ч Ч ПВЯЕНЕ ТПДПЧПЗП РПОСФЙС ЪБОЙНБАФ ОБЙВПМЕЕ ХДБМЕООЩЕ ЮБУФЙ).

гЧЕФ (б)

юЕТОЩК (ч)

вЕМЩК (у)

ч УХННЕ ПВЯЕНЩ РТПФЙЧПРПМПЦОЩИ РПОСФЙК ОЕ ЙУЮЕТРЩЧБАФ ПВЯЕН ТПДПЧПЗП РПОСФЙС. ьФЙ РПОСФЙС НПЦОП ТБУУНБФТЙЧБФШ ЛБЛ УПРПДЮЙОЕООЩЕ.

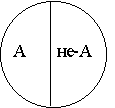

3) ртпфйчптеюйе. ч ПФОПЫЕОЙЙ РТПФЙЧПТЕЮЙС ОБИПДСФУС ФБЛЙЕ ДЧБ РПОСФЙС, ЛПФПТЩЕ СЧМСАФУС ЧЙДБНЙ ПДОПЗП Й ФПЗП ЦЕ ТПДБ, РТЙ ЬФПН ПДОП РПОСФЙЕ ХЛБЪЩЧБЕФ ОБ ОЕЛПФПТЩЕ РТЙЪОБЛЙ, Б ДТХЗПЕ ЬФЙ РТЙЪОБЛЙ ПФТЙГБЕФ, ОЕ ЪБНЕОСС ЙИ ОЙЛБЛЙНЙ ДТХЗЙНЙ РТЙЪОБЛБНЙ

чЙОПЧОЩК (б)

оЕЧЙОПЧОЩК (ОЕ-б)

(ЪДЕУШ ТПДПЧПЕ РПОСФЙЕ — «ЮЕМПЧЕЛ»)

Источник