- Методы компостирования мусора и отходов

- Описание и преимущества метода

- Технологии компостирования

- Материалы для компостирования

- Процедура компостирования

- Открытое компостирование

- Контейнерное компостирование

- Переработка компоста

- Использование

- Использование компоста в качестве удобрения и приготовление почвогрунтов на его основе

- Переработка биомассы в дизельное топливо

- Биокомпостирование

- Технология ускоренного биокомпостирования в самодельном биокомпостере

- Глава 2. Переработка и вторичное использование отходов производства и потребления

- 2.5. Переработка твердых бытовых отходов компостированием

- 2.5.2. Полевое компостирование ТБО

Методы компостирования мусора и отходов

Компостирование – это метод переработки сырых органических отходов аэробными микроорганизмами. Этот метод биологический. В результате получают полезный компост, который внешне имеет схожесть с почвой. В итоге аэробного компостирования ТБО получают 40-50% компоста, 40-50% составляют газы, 10% – другие оставшиеся материалы.

Различают дворовое и централизованное компостирование.

Частные домовладельцы своими силами компостируют остатки сада и хозяйства. Складывают их в кучу и периодически перемешивают для доступа кислорода. Процесс занимает несколько месяцев. Используют полученный компост для улучшения почвы, удобряют садовые растения. Для ускорения процесса перемешивают компост еженедельно, в сухое время поливают.

Требования к компостеру следующие:

- Процесс компостирования осуществляют так, чтобы не навредить ближайшему окружению.

- В компостер для бытовых отходов не должны проникать вредители. Компостер изолируют, плотно закрывают крышкой.

- Теплоизолируют. Процесс протекает быстро, отсутствуют запах и мухи.

- Расстояние от компостера до хозяйственного колодца с водой – 15 метров, до границы с соседями – 5 метров.

Централизованно компостируют отходы в валках и туннелях. При обоих способах необходимо просеивать, измельчать и перемешивать отходы. Валок имеет форму трапеции. Фронтальные погрузчики постоянно переворачивают сырье. Температура повышается, происходит экзотермическая реакция.

Вредные микроорганизмы погибают при достижении температуры отходов 70ºС в течение одного-двух часов. Через 6-8 недель завершается первоначальный этап. В течение 3-9 месяцев дозревает.

Отходы компостируют в камерах туннельного вида. Камера вращается, сырье перемешивается, происходит аэрация отходов. Вентиляторы проветривают. Предварительное компостирование завершается, дозревание проводят в валках. Этот метод быстрый, но затратный. Так компостируют пищевые отходы.

Описание и преимущества метода

В глубоких слоях мусора растут и развиваются всевозможные аэробные бактерии. Они вызывают процесс ферментирования с выделением тепловой энергии, вследствие чего отходы разогреваются от 50 до 70 градусов.

Компостирование – это экзотермический процесс биологического окисления. Под воздействием температуры наступает гибель болезнетворных, патогенных микробов. Погибают яйца и личинки гельминтов и мух.

Разложение твердых бытовых отходов происходит с высокой скоростью, выделяется диоксид углерода и вода. Реакция идет до появления компоста, похожего на гумус. Разлагаясь, сложные соединения превращаются в наиболее простые.

Технологии компостирования

Применяют несколько видов технологий:

- Минимальная. Создают кучи для компоста: высота равна 4 метрам, ширина – 6 метрам. Перемешивают 1 раз в год. В зависимости от погодных условий компостирование занимает от 1 до 3 лет. Требуется обеспечить немаленькую санитарную зону.

- Низкого уровня. Размер компостных куч составляет в высоту 2 метра в ширину – 3-4 метра. Первое перелопачивание куч проводят спустя месяц. Спустя 10-11 месяцев второй раз перелопачивают и образуют другую кучу. Процесс компостирования длится 16-18 месяцев.

- Среднего уровня. Каждый день проводят переворачивание куч. Спустя 4-6 месяцев процесс завершается. Этот метод требует больших затрат.

- Высокого уровня. Проводится особая аэрация куч с компостом. В течение 2-10 недель заканчивается процесс.

Материалы для компостирования

Отходы делятся на азотные и углеродистые.

Зеленые азотные отходы чередуют с бурыми углеродистыми отходами послойно.

Составляющими азотного сырья являются:

- свежескошенная трава;

- отходы от овощей и фруктов;

- выполотые сорняки, но без семян;

- разные продовольственные отходы;

- измельченные зеленые черенки;

- засохшие цветы;

- зеленая листва;

- водоросли морей;

- помет куриный. Помет ускоряет процесс компостирования;

- навоз крупного рогатого скота;

- чайная заварка;

- гуща от кофе.

Углеродистые отходы составляют следующие компоненты:

- перепревшие и сухие листья;

- обрезки от древесины;

- ветки кустарников;

- сено с соломой;

- зола от сжигания древесины;

- хвойные иголки;

- печатная продукция;

- бумага;

- натуральные ткани;

- щепки;

- стружки опилок.

Добавляют скорлупу яиц и землю в состав компоста. Она уменьшает запахи. Микроорганизмы ускоряют процесс.

Процедура компостирования

Особенности процедуры заключаются в следующем:

- выбирают место в тени, на расстоянии 1,5 метра от построек;

- используют емкости, ящики для созревания органики, траншеи, компостные кучи и ямы;

- смешивают азотные и углеродные компоненты в равных количествах: оптимально сочетают свежую траву и побуревшую сухую листву.

- создают дренаж из толстых веток либо стружки из древесины. Чередуют слои из азотных и углеродистых компонентов в 10-15 см толщиной. Слои пересыпают землей либо готовым компостом. Верхний слой закрывают почвой.

- Размеры кучи: по высоте 1,5-2 м, по ширине – 1,5 м, длина может быть любой. Менять размеры не рекомендуют, в больших кучах сложно обеспечить проветривание, будет досаждать запах, микроорганизмы не выживут. Маленькие хуже нагреваются;

- закладывают некрупное сырье – оно быстрее разлагается.

- увлажняют. Проверяют влажность, сжимая в руке горсть компоста. Появление капелек воды означает, что влаги хватает. При переувлажнении смесь перемешивают или добавляют углеродистые компоненты;

- чтоб улучшить доступ кислорода, кучу периодически перелопачивают;

- если азота не хватает, процесс тормозится. В таком случае добавляют свежую траву или азотистое удобрение;

- запах аммиака сигнализирует об азотном перенасыщении – добавляют в компост углеродистые составляющие и перемешивают.

- присутствует запах тухлых яиц – значит, не хватает воздуха. Отходы перемешивают и добавляют ветви либо щепки;

- мясные отходы не используют;

- применяют биопрепараты, чтоб ускорить процесс. Их насыпают на каждый слой кучи примерно 20 см. Затем на кучу добавляют слой земли, поливают и прикрывают пакетом полиэтиленовым. Компост спустя 1,5 месяца будет готов.

- Компост в готовом виде напоминает смесь коричневого цвета. Она однородная, рассыпается, имеет запах земли.

Открытое компостирование

Смесь компостируют в буртах на открытых полях, хранят 2,5 месяца. Спустя 10 месяцев получают хороший компост. Быстроту достигают благодаря аэрации буртов с помощью конвекции. Установленные воздуховоды ускоряют ферментацию. Разлагаются отходы полностью, дополнительная энергия не тратится.

Контейнерное компостирование

Этот вид компостирования заключается в использовании биореактора EnviCont C900S. Биореактор разлагает все биоразлагаемые отходы. Бывает мобильный либо стационарный. Такая переработка выгодна, она недорогая.

Процесс разложения происходит за счет спонтанных реакций, которые происходят с сырьем из-за установленных условий биореактора. Процесс компостирования контролируется автоматически. Хороший продукт получают за короткое время – 6-12 дней, зависит от разлагаемого сырья.

Двухуровневая фильтрация удаляет запахи. Готовый материал помещают отдельно, в резервуар. Биореактор мобильный и удобный. Перемещают транспортом с буксировочным прицепом. Работает от электрической сети.

Переработка компоста

Передовые технологии используются в переработке компоста. Компост превращают в удобрение органического происхождения, почвенный грунт. Готовят брикеты для топлива и гранулированные удобрения.

Использование

Полученный компост широко применяют:

- в сельском хозяйстве;

- муниципалитетами;

- на приусадебных участках;

- в озеленении парков и скверов;

- фермерами при ведении хозяйств;

- на полигонах ТБО;

- при создании топливных брикетов.

Использование компоста в качестве удобрения и приготовление почвогрунтов на его основе

Согласно нормативным актам законодательного уровня установлены повышенные требования к качеству почвенных грунтов. Сырье напрямую влияет на свойства полученного продукта.

Почвогрунты, приготовленные на основе биокомпоста, применяют:

- в озеленении;

- во время закладки газонов;

- в качестве почвосмесей и удобрений;

- в обустройстве цветников, клумб;

- в тепличном хозяйстве;

- на огородах и садово-дачных участках.

Переработка биомассы в дизельное топливо

Отходы мусора преобразуют в жидкое сырье и топливо. Используется способ превращения органики в жидкое топливо.

Система перерабатывает биомассу разного вида, даже культуры, которые выращивают с целью получения топлива.

Продукт имеет схожесть с нефтью. Получают дизельное топливо – высокоэффективный синтетический продукт. Используют в любом автомобиле, в нем отсутствует сажа.

Биокомпостирование

Биокомпостирование – это процесс ускорения выработки биокомпоста. В ускоренном темпе проводят компостирование помета и навоза. Системы, ускоряющие процесс, используют для компостирования осадков сточных вод, компостирования человеческих останков.

Технология заключается в создании комфортных условий для жизнедеятельности аэробных бактерий, разных грибов, червей.

Различают две стадии:

- Простое компостирование. Участвуют бактерии и грибы.

- Вермикомпостирование. Участвуют дождевые черви.

Компостирование ТБО в биобарабанах сокращает процесс до 2 суток.

К преимуществам биокомпостирования относят высокое качество продукта, отсутствие запаха, широкое использование.

Технология ускоренного биокомпостирования в самодельном биокомпостере

Простое компостирование протекает быстрее, чем вермикомпостирование. Участвующие в процессе черви пропускают через себя заложенное в бурт сырье. Ветки на дне бурта перерабатываются долго.

Чтобы ускорить процесс, увеличивают число червей. Добавляют готовый вермикомпост с червями на верхний слой. Процедуру выполняют в сумерках. Слой насыпают толщиной от 5 до 20 см, число червей ощутимо увеличивается на этой площади бурта.

Поддерживают влажность. Поливают нагретой за день водой и периодически прокалывают острой лопатой бурт. Улучшается доступ необходимого для аэробных бактерий и микроорганизмов кислорода. Недостаток кислорода приводит к гибели аэробных микроорганизмов.

Рекомендуют поливать бурт методом дождевания, чтоб увеличить количество кислорода.

Переработка навоза в биогаз, топливо, удобрения, картон, гранулирование

Способы переработки органических отходов

Системы и способы утилизации навоза

Утилизация куриного и перепелиного птичьего помета

Обработка осадков сточных вод: методы очистки и сушки

Что относится и способы утилизации сельскохозяйственных отходов

Переработка пищевых отходов в удобрения в домашних условиях

Переработка отходов животноводства в удобрения, топливо и корм

Направления экологического земледелия, которые каждый может использовать на даче

Что относится к сооружениям механической и биологической очистки сточных вод?

Биогаз: что это такое, состав и способы производства

Что такое пиролиз и продукты, получаемые на выходе из пиролизных установок

Источник

Глава 2. Переработка и вторичное использование отходов производства и потребления

2.5. Переработка твердых бытовых отходов компостированием

2.5.2. Полевое компостирование ТБО

Наиболее простым и дешевым методом утилизации ТБО является полевое компостирование. Его целесообразно использовать в городах с населением свыше 50 тыс. жителей. Правильно организованное полевое компостирование обеспечивает защиту почвы, атмосферы, грунтовых и поверхностных вод от загрязнения ТБО. Технология полевого компостирования позволяет производить совместное обезвреживаение и переработку ТБО с обезвоженным осадком сточных вод (в соотношении 3:7), получаемый при этом компост содержит больше азота и фосфора.

Существует две принципиальные схемы полевого компостирования:

— с предварительным дроблением ТБО;

— без предварительного дробления.

При использовании схемы с предварительным дроблением ТБО для измельчения отходов используют специальные дробилки.

Во втором случае (без предварительного дробления) измельчение происходит за счет многократного перелопачивания компостируемого материала. Неизмельченные фракции отделяют на контрольном грохоте.

Установки полевого компостирования, оснащенные дробилками для предварительного измельчения ТБО, обеспечивают больший выход компоста и дают меньше отходов производства. ТБО измельчают молотковыми дробилками или небольшими биотермическими барабанами (частота вращения барабана 3,5 мин –1 ). Барабан обеспечивает достаточное измельчение ТБО за 800–1200 оборотов (4–6 ч). После такой обработки 60–70 % материала проходит через сито обечайки барабана с отверстиями диаметром 38 мм.

Сооружения и оборудование полевого компостирования должны обеспечить прием и предварительную подготовку ТБО, биотермическое обезвреживание и окончательную обработку компоста. ТБО разгружают в приемный буфер или на выровненную площадку. Бульдозером, грейферным краном или специальным оборудованием формируют штабеля, в которых происходят процессы аэробного биотермического компостирования.

Высота штабелей зависит от метода аэрации материала и при использовании принудительной аэрации может превышать 2,5 м. Ширина штабеля поверху не менее 2 м, длина – 10–50 м, угол заложения откосов равен 45°. Между штабелями оставляют проезды шириной 3–6 м .

Для предотвращения развеивания бумаги, выплода мух, устранения запаха поверхность штабеля покрывают изолирующим слоем торфа, зрелого компоста или земли толщиной 20 см. Выделяющееся под влиянием жизнедеятельности термофильных микроорганизмов тепло приводит к «саморазогреванию» компостируемого материала. При этом наружные слои материала в штабеле служат теплоизоляторами и сами разогреваются меньше, в связи с чем для надежного обезвреживания всей массы материала штабеля необходимо перелопачивать. Кроме того, перелопачивание способствует лучшей аэрации всей массы компостируемого материала. Продолжительность обезвреживания ТБО на площадках компостирования составляет 1 — 6 мес. в зависимости от используемого оборудования, принятой технологии и сезона закладки штабелей.

При весенне-летней закладке недробленых ТБО температура в шатбеле компостируемого материала через 5 дней поднимается до 60–70 °С и удерживается на таком уровне две-три недели, затем снижается до 40–50 °С. В течение следующих 3–4 мес. температура в шатбеле уменьшается до 30–35 °С.

Перелопачивание способствует активизации процесса компостирования, через 4–6 дней после перелопачивания температура на несколько дней снова повышается до 60–65 °С.

При осенне-зимней закладке температура в течение первого месяца поднимается только в отдельных очагах, а затем, по мере саморазогрева (1,5–2 мес.) температура штабеля достигает 50 – 60 °С и остается на таком уровне в течение двух недель. Затем в течение 2 – 3 месяцев температура в штабеле удерживается на уровне 20 – 30 °С, а с наступлением лета повышается до 30 – 40 °С.

В процессе компостирования активно снижается влажность материала, поэтому для ускорения биотермического процесса помимо перелопачивания и принудительной аэрации необходимо производить увлажнение материала.

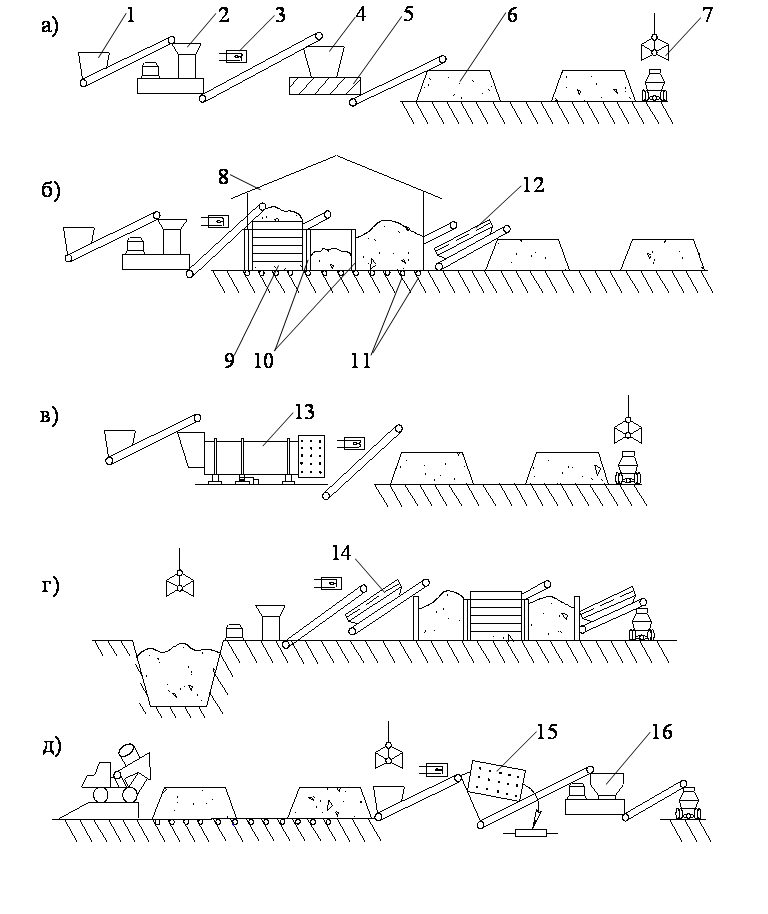

Принципиальные схемы сооружений полевого компостировния ТБО приведены на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Принципиальные схемы сооружений полевого компостирования ТБО: а – совместная переработка ТБО и осадка сточных вод; б – двухстадийное компостирование ТБО; в – схема с предварительной обработкой ТБО в биобарабане; г – схема с компостированием в открытых отсеках и предварительным грохочением ТБО; д – компостирование недробленых ТБО. 1 – приемный бункер с пластинчатым питателем; 2 – дробилка для ТБО; 3 – подвесной электромагнитный сепаратор; 4 – подача осадков сточных вод; 5 – смеситель; 6 – штабеля; 7 – грейферный кран; 8 – закрытое помещение для первой стадии компостирования; 9 – подвижная установка для перелопачивания и перегрузки компоста; 10 – продольные подпорные стенки; 11 – аэраторы; 12 – контрольный грохот для компостера; 13 – биобарабан; 14 – первичный грохот для дробленных ТБО; 15 – цилиндрический контрольный грохот; 16 – дробилка для компоста.

На рис. 2.5, а, б, в, г представлены схемы с предварительным измельчением ТБО, а на рис. 2.5, д обработка перенесена в конец технологической линии. На рис. 2.5, а, б, в ТБО разгружают в приемные бункера, оснащенные пластинчатым питателем, на рис. 2.5, г – в траншеи с последующим извлечением их грейферным краном. На рис. 2.5, а, б, г – измельчение ТБО осуществляют в дробилке с вертикальным валом, на рис. 2.5, в — в горизонтальном вращающемся биобарабане.

На рис. 2.5, а измельченные ТБО смешиваются с обезвоженным осадком сточных вод и затем направляются в штабеля, где они находятся в течение нескольких месяцев. За время компостирование материал несколько раз перелопачивается.

Технологическая схема компостирования в две стадии представлена на рис. 2.5,б. В течение первых десяти дней биотермический процесс происходит в закрытом помещении, разделенном подпорными продольными стенками на отсеки. Компостируемый материал каждые два дня перегружают специальной подвижной установкой из одного отсека в другой. Для активизации биотермического процесса через отверстия, расположенные в основании отсеков, производят принудительную аэрацию компостируемого материала.

Из закрытых отсеков компостируемый материал после грохочения перегружают на открытую площадку, где он дозревает в штабелях в течение 2 – 3 мес.

Схема, изображенная на рис. 2.5, в, отличается от остальных тем, что в качестве дробилки в ней используют биобарабан.

В схеме, показанной на рис. 2.5, г, используют двойное грохочение материала. Измельченный в дробилке материал при первичном грохочении разделяют на две фракции: крупную, направляемую на сжигание, и мелкую, направляемую на компостирование. Компостирование осуществляют в лотке, расположенном на открытой площадке. Лоток разделен продольными стенками на секции и оснащен установкой для перегрузки компостируемого материала в соседние секции. Зрелый компост подвергают повторному (контрольному) грохочению, после чего отправляют потребителю.

При отсутствии дробилки для ТБО может быть применена схема, изображенная на рис. 2.5, д, в которой грохочение, дробление и магнитная сепарация происходят в конце технологического цикла.

Простейшими и наиболее распространенными сооружениями по обезвреживанию ТБО являются полигоны. Современные полигоны ТБО – это комплексные природоохранные сооружения, предназначенные для обезвреживания и захоронения отходов. Полигоны должны обеспечивать защиту от загрязнения отходами атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствовать распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

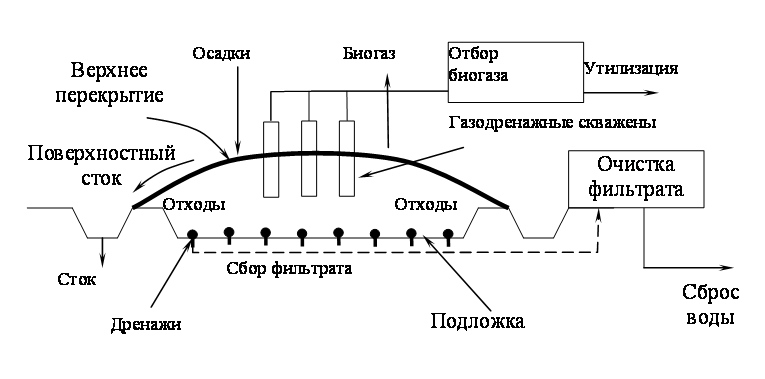

Полигоны строят по проектам в соответствии со СНиП. Схема конструктивных элементов полигона представлена на рис. 2.6.

Рис. 2.6. Принципиальная схема устройства полигона ТБО

Дно полигона оборудуется противофильтрационным экраном – подложкой. Он состоит из глины и других водонепроницаемых слоев (битумогрунт, латекс) и предотвращает попадание фильтрата в грунтовые воды. Фильтрат – жидкость, содержащаяся в отходах, она стекает вниз, на дно полигона, и может просачиваться через его борта. Фильтрат – минерализованная жидкость, содержащая вредные вещества. Собирается фильтрат с помощью дренажных труб и отводится в резервуар для обезвреживания. Ежедневно в конце рабочего дня отходы покрываются специальным материалом и слоями грунта, а затем уплотняются катками. После заполнения секции полигона отходы покрываются верхним перекрытием.

Продуктом анаэробного разложения органических отходов является биогаз, представляющий собой в основном смесь метана и углекислого газа. Система сбора биогаза состоит из нескольких рядов вертикальных колодцев или горизонтальных траншей. Последние заполнены песком или щебнем и перфорированными трубами.

Все работы на полигонах по складированию, уплотнению, изоляции ТБО и последующей рекультивации участка должны быть полностью механизированы.

Полигоны ТБО должны обеспечивать охрану окружающей среды по шести показателям вредности:

1. Органолептический показатель вредности характеризует изменение запаха, привкуса и пищевой ценности фитотест-растений на прилегающих участках действующего полигона и территорий закрытого полигона, а также запаха атмосферного воздуха, вкуса, цвета и запаха грунтовых и поверхностных вод.

2. Общесанитарный показатель отражает процессы изменения биологической активности и показателей самоочищения почвы прилегающих участков.

3. Фитоаккумуляционный (транслокационный) показатель характеризует процесс миграции химических веществ из почвы близлежащих участков и территории рекультивированных полигонов в культурные растения, используемые в качестве продуктов питания и фуража (в товарную массу).

4. Миграционно-водный показатель вредности выявляет процессы миграции химических веществ фильтрата ТБО в поверхностные и подземные воды.

5. Миграционно-воздушный показатель отражает процессы поступления выбросов в атмосферный воздух с пылью, испарениями и газами.

6. Санитарно-токсикологический показатель суммарно характеризует эффект влияния факторов, действующих в комплексе.

Недостатком такого способа утилизации отходов является то, что наряду с образующимся в толще полигона фильтратом, являющимся основным загрязнителем природной среды, в атмосферу попадают токсичные газы, которые не только загрязняют воздушное пространство вблизи полигона, но и отрицательно влияет на озоновый слой земли. Кроме того, при захоронении на полигонах теряются все ценные вещества и компоненты ТБО.

Источник