- Полузакрытый способ строительства глубоких котлованов

- И строительных наук руководство по комплексному освоению подземного пространства крупных городов предисловие

- 4.1.3. Методы строительства способами «сверху-вниз» и «вверх-вниз»

- 4.1.4. Применение струйной цементации (технологии «jet-grouting») в подземном строительстве

- 4.2. Основные принципы проектирования подземных сооружений, возводимых открытым способом

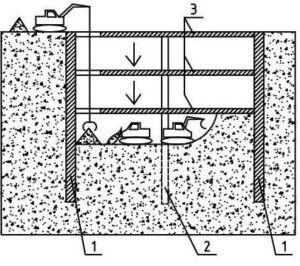

Полузакрытый способ строительства глубоких котлованов

Роль распорных конструкций в данной технологии выполняют перекрытия, а также возможно устройство плиты «jet-grouting» по дну котлована.

Различают два основных метода строительства:

- «top-down» (сверху — вниз) (см. рис.1);

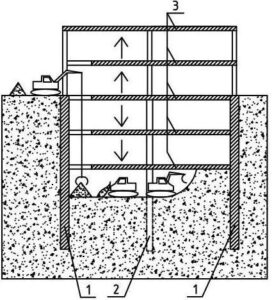

- «up-down» (вверх-вниз) (см. рис.2).

Возведение по методу «top-down» (сверху-вниз) осуществляется по следующим основным этапам:

- Устройство ограждения котлована и постоянных или временных (демонтируемых после строительства) опор поддерживающих перекрытия.

- Разработка грунта ведется с поверхности земли и до необходимой отметки экскавации.

- Устраивается фундамент здания, демонтируются временные опоры и возводится надземная часть.

Возведение по методу «up-down» (вверх-вниз) осуществляется для подземной части здания или сооружения, как и в технологии «top-down» (сверху — вниз), но разработка грунта ведется с одновременным возведением надземной части здания или сооружения на постоянных опорах и в необходимых случаях на дополнительных временных опорах.

Ограждения котлована выполняют чаще всего по способу «стена в грунте», но также возможно применение шпунтового ограждения. Устройство ограждения осуществляют обычными методами по соответствующим технологиям для данных видов ограждений.

Разработка грунта и устройство перекрытий ведется с использованием трех основных методов:

- Опережающее возведение перекрытий с последующей поярусной разработкой грунта в котловане, причем бетонирование перекрытия осуществляется безопалубочным методом по подготовленному грунтовому основанию.

- Опережающая поярусная разработка грунта в котловане с последующим устройством перекрытий с помощью инвентарной опалубки, опирающейся на подготовленное грунтовое основание.

- Комбинированный метод – сочетающий первые два метода.

Опережающее возведение перекрытий с последующей разработкой грунта состоит из следующих основных этапов:

- Подготовка грунтового основания:

- укладка уплотненной песчаной подсыпки;

- устройство бетонной подготовки с выравниванием цементно-песчаным раствором.

- Укладка полиэтиленовой пленки (исключение адгезии с бетонной подготовкой).

- Армирование перекрытия.

- Бетонирование перекрытия.

- Разработка грунта на следующий ярус под перекрытием после набора требуемой прочности бетона.

- Подготовка грунтового основания для устройства следующего перекрытия.

Опережающая разработка грунта с последующим устройством перекрытий состоит из следующих основных этапов:

- Разработка грунта на ярус.

- Подготовка основания под установку стоек опалубки

- уплотнение грунта с втрамбовкой в грунт щебня;

- укладка деревянных лежней на щебень.

- Установка стоек на лежни и устройство инвентарной опалубки.

- Армирование перекрытия.

- Бетонирование перекрытия.

- Разборка опалубки перекрытия после набора требуемой прочности бетона.

- Разработка грунта на следующий ярус.

Опережающее возведение перекрытий с последующей поярусной разработкой грунта в котловане имеет большую трудоемкость, но позволяет уменьшить горизонтальные усилия на ограждение при строительстве, что приводит к экономии материала ограждения котлована. В свою очередь опережающая разработка грунта с последующим устройством перекрытий менее трудоемка, но при этом возникают большие горизонтальные усилия в ограждении. Поэтому при строительстве можно комбинировать эти методы (на основании технико-экономического сравнения): верхние перекрытия устраивают по второму методу (с опережающей разработкой грунта), а нижние по первому (с опережающим возведением перекрытий).

Основные достоинства полузакрытого способа строительства:

- Минимальные деформации существующей застройки (за счет жестких монолитных перекрытий) при точном соблюдении технологий возведения.

- Снижение сроков строительства при применении технологии «up-down»(вверх-вниз).

- высокая трудоемкость строительства;

- тяжелые условия труда рабочих;

- требуется специальная мобильная техника;

- требуется время для набора прочности бетона перекрытия.

Список использованной литературы:

- Руководство по комплексному освоению подземного пространства крупных городов, Москомархитектура, 2004..

- Петрухин В.П., Колыбин И.В., Разводовский Д.Е. Ограждающие конструкции котлованов, методы строительства подземных и заглубленных сооружений

- Юркевич П.Б. Возведение монолитных железобетонных перекрытий при полузакрытом способе строительства подземных сооружений.

Источник

И строительных наук руководство по комплексному освоению подземного пространства крупных городов предисловие

4.1.3. Методы строительства способами «сверху-вниз» и «вверх-вниз»

4.1.3.1. Способы строительства подземных сооружений «сверху-вниз» и «вверх-вниз» позволяют отказаться от крепления ограждения котлована временными распорными конструкциями или анкерными креплениями, т.к. в качестве распорной системы для ограждения котлована здесь используются междуэтажные перекрытия. Для второго из способов, кроме того, существенно сокращаются сроки строительства.

Эти методы строительства являются наиболее щадящими по отношению к близлежащей существующей застройке, обеспечивая минимальные, по сравнению с другими способами крепления котлованов, осадки существующих зданий и сооружений.

4.1.3.2. При способе строительства подземных сооружений «сверху-вниз» (полузакрытый способ) могут быть использованы три основных технологических приема, определяющих порядок возведения монолитных железобетонных перекрытий и поярусной разработки грунта под их защитой.

Первый прием базируется на опережающем возведении перекрытий по отношению к поярусной разработке грунта в котловане, при этом бетонирование перекрытий осуществляется безопалубочным методом непосредственно на подготовленном грунтовом основании (рис. 4.5 ).

Второй прием предполагает опережающую поярусную разработку грунта и последующее возведение перекрытий с помощью инвентарной опалубки, опирающейся на подготовленное грунтовое основание.

Третий прием — комбинированный и сочетает в себе как элементы технологии возведения перекрытий безопалубочным методом, так и с опиранием инвентарной опалубки на подготовленное грунтовое основание (рис. 4.6 ).

Из трех приемов наиболее эффективен второй, позволяющий существенно снизить трудоемкость, продолжительность процесса и стоимость экскавации котлована.

4.1.3.3. Разработка грунта в котловане под защитой перекрытий производится малогабаритными экскаваторами и обычными бульдозерами, а выдача грунта — с помощью грейферного экскаватора через монтажные отверстия в перекрытиях.

Особое внимание должно уделяться предварительной подготовке грунтового основания перед бетонированием перекрытия или установкой опалубки, которая может осуществляться песчаной подсыпкой, втрамбовыванием щебня, укладкой слоя низкомарочной бетонной смеси или цементно-песчаного раствора.

Рис. 4.5. Способ строительства подземного сооружения «сверху-вниз»

Разработка грунта на третьем ярусе котлована под защитой перекрытий над 1 — 3 подземными этажами, возведенными безопалубочным методом

Рис. 4.6. Способ строительства подземного сооружения «сверху-вниз» по комбинированной технологии

Параллельное возведение перекрытия над 3-м подземным этажом и разработка грунта на третьем ярусе котлована

4.1.3.4. Метод строительства «вверх-вниз» предусматривает строительство зданий с несколькими подземными этажами за счет одновременного сооружения этажей вверх и вниз от уровня поверхности земли с устройством ограждения котлована способом «стена в грунте», которое часто служит стеной подземной части здания. Строительство таким методом позволяет сократить общие сроки строительства здания в целом до 30 %.

Строительство по схеме «вверх-вниз» начинается с устройства траншейных «стен в грунте» по периметру сооружения и промежуточных буровых опор (колонн). Траншейные стены и буровые колонны служат опорами будущих конструкций верхнего строения. Далее начинается открытая разработка грунта на первом подземном ярусе и параллельно захватками возводится перекрытие над первым этажом (в уровне земли). При достижении бетоном перекрытия в уровне земли 75 % прочности, на нем в специально усиленной зоне стационарно устанавливается башенный кран. По достижении бетоном перекрытия 100 % прочности начинается возведение конструкций наземных этажей и одновременно ведется строительство второго и последующих подземных этажей по одному из трех технологических приемов, описанных выше.

Методы строительства способами «сверху-вниз» и «вверх-вниз» успешно применены на целом ряде объектов строительства в г. Москве.

4.1.4. Применение струйной цементации (технологии «jet-grouting») в подземном строительстве

4.1.4.1. Технология струйной цементации или технология «jet-grouting» заключается в разрушении и перемешивании грунта высоконапорной струей цементного раствора, исходящего под высоким давлением из монитора, расположенного на нижнем конце буровой колонны. В результате в грунтовом массиве формируются сваи диаметром 0,6 — 1,0 м из нового материала — грунтобетона с достаточно высокими несущими и противофильтрационными характеристиками.

4.1.4.2. Устройство свай из грунтобетона выполняется в два этапа: производство прямого (бурение скважины) и обратного хода буровой колонны. В процессе обратного хода производят подъем колонны с одновременным ее вращением. При этом поднимают давление цементного раствора, который поступает в сопла монитора, создающие струю с высокой кинетической энергией.

Сваи, образуемые с использованием струйной технологии, могут быть круглого сечения, трехлопастные, четырехлопастные, винтообразные, а также секущиеся. Комбинирование трех- и четырехлопастных свай создает ячеистые структуры, которые могут быть использованы в качестве несущих конструкций благодаря вовлечению в работу грунта, находящегося в ячейках.

4.1.4.3. Технология струйной цементации может быть эффективно применена при решении следующих задач подземного строительства:

— сооружение одиночных свайных фундаментов;

— сооружение ленточных в плане конструкций типа «стена в грунте»;

— устройство анкерных креплений;

— укрепление грунта вокруг строящихся подземных сооружений;

— усиление оснований и фундаментов существующих зданий;

— проведение противооползневых мероприятий;

— создание противофильтрационных завес.

— цементационное упрочнение разрушенных скальных грунтов;

— уплотнение стыков между панелями траншейных «стен в грунте».

4.1.4.4. К основным преимуществам технологии относятся следующие: высокая производительность, простота, экономичность, возможность работы в стесненных условиях (вблизи существующих зданий, в подвалах), отсутствие негативных ударных воздействий.

4.1.4.5. Конструкция ограждения котлована может выполняться из одного ряда секущихся грунтоцементных свай (например, диаметром 800 мм с шагом 650 мм) или с расположением свай меньшего диаметра в два ряда в шахматном порядке. Для крепления такого ограждения также могут быть применены грунтоцементные сваи, наклоненные под углом 30 — 45° к вертикали. Сваи ограждения и крепления объединяются поверху монолитной железобетонной обвязочной балкой.

Для повышения устойчивости стен, выполненных методом струйной цементации, применяют их армирование стальными трубами диаметром 500 — 600 мм или прокатными балками ( h = 50 — 60 мм), располагаемыми с шагом 1,5 — 2 м вдоль стены.

4.1.4.6. Оборудование для реализации струйной цементации включает: буровую установку, растворонасос с давлением нагнетания цементного раствора 400 — 700 атм, шланги высокого давления, монитор и керамические сопла.

Основные параметры струйной технологии с использованием импортного оборудования следующие:

— водоцементное отношение раствора — В/Ц = 1;

— плотность портландцемента М500 — 3 т/м 3 ;

— диаметр сопел — 3,2 — 4,0 мм (количество сопел — 1 — 2 шт.);

— диаметр подающего шланга — 25,4 мм;

— рабочее давление подачи раствора — 410 — 440 бар.

Применение технологии «jet-grouting» на ряде объектов Москвы в сложных инженерно-геологических условиях показало эффективность и перспективность этой технологии как при новом строительстве, так и при реконструкции зданий, выполняемых в условиях тесной городской застройки.

4.2. Основные принципы проектирования подземных сооружений, возводимых открытым способом

4.2.1. Проектирование подземных сооружений, возводимых открытым способом, должно производиться с учетом:

— назначения сооружения, объемно-планировочных решений, глубины заложения;

— нагрузок, передаваемых на сооружение;

— инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства;

— технологии возведения сооружения;

— условий существующей застройки и влияния на нее подземного строительства;

— взаимного влияния проектируемого подземного сооружения и существующих подземных сооружений;

— технико-экономического сравнения вариантов проектных решений.

4.2.2. При оценке влияния строящегося подземного сооружения на окружающую застройку прогноз изменения напряженно-деформированного состояния грунтового массива следует, как правило, выполнять путем математического моделирования с использованием нелинейных моделей механики сплошных сред численными методами.

Прогноз изменений гидрогеологического режима следует, как правило, выполнять путем математического моделирования фильтрационных процессов также численными методами.

Для проведения указанных расчетов должны привлекаться специализированные организации.

4.2.3. Расчеты подземных сооружений по первой и второй группам предельных состояний должны включать определения:

— несущей способности основания, устойчивости сооружения и его отдельных элементов;

— местной прочности основания;

— устойчивости склонов, примыкающих к сооружению, откосов, бортов котлованов;

— устойчивости ограждающих конструкций;

— внутренних усилий в ограждающих, распорных, анкерных и фундаментных конструкциях;

— фильтрационной прочности основания, давления подземных вод на конструкции подземного сооружения, фильтрационного расхода;

— деформаций системы «подземное сооружение — основание».

При выполнении расчетов следует руководствоваться требованиями глав СНиП 2.02.01-83*, СНиП 2.02.03-85, СНиП 2.01.07-85*, СНиП 2.05.03-84*, СНиП 2.06.07-87, СНиП 52-01-2003, а также инструктивных документов.

При расчетах следует учитывать возможные изменения гидрогеологических условий, а также физико-механических свойств грунтов с учетом промерзания-оттаивания грунтового массива, а также явлений просадки, набухания и пучения.

4.2.4. Нагрузки и воздействия на грунты оснований и конструкции подземных сооружений должны устанавливаться расчетом, исходя из совместной работы конструкций сооружения и основания.

При проектировании следует учитывать нагрузки и воздействия, возникающие на всех стадиях возведения и эксплуатации подземного сооружения.

К постоянным нагрузкам, учитываемым при проектировании, относятся: вес строительных конструкций подземного сооружения и наземных зданий или сооружений, опирающихся на него или передающих нагрузку через грунт; давление грунтового массива, вмещающего сооружение, и подземных вод при установившейся фильтрации; усилия натяжения постоянных анкеров; распорные усилия и др.

К временным длительным нагрузкам относятся: вес стационарного оборудования подземных сооружений и другие полезные нагрузки; давление жидкостей и газов в резервуарах и трубопроводах; давление подземных вод при неустановившемся режиме фильтрации; нагрузки от складируемых на поверхности грунта материалов; температурные технологические воздействия; усилия натяжения временных анкеров; нагрузки, обусловленные изменением влажности, усадкой и ползучестью материалов и пр.

К кратковременным нагрузкам и воздействиям относятся: дополнительное давление грунтов, вызванное подвижными нагрузками на поверхности грунта; температурные климатические воздействия и пр.

К особым нагрузкам и воздействиям относятся: динамические воздействия от эксплуатируемых линий метрополитена, транспортных сооружений или промышленных объектов; воздействия, обусловленные деформациями основания при морозном пучении грунтов, и др.

Коэффициенты надежности по нагрузке и возможные сочетания нагрузок должны приниматься в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85*.

4.2.5. В настоящем разделе рассмотрены ограждения котлованов, которые относятся к гибким подпорным стенам, устойчивость которых обеспечивается заделкой в грунтовом массиве, распорными и анкерными конструкциями. К гибким конструкциям относятся шпунтовые ограждения, «стены в грунте», ограждения из свай различных видов и способов устройства или профильных прокатных элементов.

4.2.6. При проектировании ограждений котлованов следует учитывать:

— технологические особенности возведения и последовательность технологических операций;

— необходимость передачи на конструкцию вертикальных нагрузок;

— необходимость устройства пристенного дренажа, использования анкерных или распорных конструкций;

— возможность изменений физико-механических характеристик грунтов, связанных как с природными процессами, так и с процессами бурения, забивки и другими технологическими воздействиями;

— воздействие морозного пучения;

— необходимость обеспечения требуемой водонепроницаемости конструкции;

— возможность применения конструктивных решений и мероприятий по снижению величин давлений грунта на подпорные стены (применение разгружающих элементов, геотекстиля, армогрунта и пр.).

4.2.7. Конструкции ограждений котлованов должны выбираться на основе технико-экономической целесообразности их применения в конкретных условиях строительства с учетом условий и длительности эксплуатации.

4.2.8. Глубина заложения ограждения котлованов должна определяться статическими расчетами.

При проектировании ограждений в водонасыщенных грунтах глубину заложения конструкций следует назначать с учетом возможности их заделки в водоупорный слой (с целью обеспечения производства работ по экскавации грунта без применения мероприятий по водоотливу или водопонижению).

4.2.9. Конструкции ограждений котлованов должны проектироваться с учетом устройства гидроизоляции в случае ее необходимости.

4.2.10. Проектирование ограждений котлованов при наличии агрессивной среды должно вестись с учетом требований СНиП 2.03.11-85.

4.2.11. При проектировании ограждений котлованов в грунтах, подверженных морозному пучению, следует предусматривать мероприятия по предотвращению проявления или по снижению сил морозного пучения. К таким мероприятиям относятся:

— теплоизоляция подпорной стены;

— понижение влагосодержания в пределах сезонно промерзающего слоя;

— обработка пучинистого грунта растворами, понижающими температуру его замерзания;

— повышение податливости конструкций подпорной стены для снижения сил морозного пучения.

4.2.12. В железобетонных подпорных стенах ограждений протяженных подземных сооружений следует предусматривать устройство температурно-усадочных деформационных швов в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по проектированию железобетонных конструкций. Конструкция деформационных швов должна быть решена с учетом необходимости устройства гидроизоляции.

4.2.13. Подпорные стены, служащие ограждениями котлованов, а также их основания следует рассчитывать по двум группам предельных состояний.

Первая группа предельных состояний должна предусматривать выполнение следующих расчетов:

— устойчивости положения стены против сдвига, опрокидывания и поворота;

— устойчивости, несущей способности и местной прочности основания;

— прочности элементов конструкций и узлов соединения;

— несущей способности и прочности анкерных элементов;

— устойчивости и прочности распорных элементов;

— фильтрационной устойчивости основания.

Вторая группа предельных состояний должна предусматривать выполнение следующих расчетов:

— основания, подпорных стен и их конструктивных элементов по деформациям, в том числе с определением горизонтальных смещений;

— железобетонных элементов конструкций стен по раскрытию трещин.

4.2.14. При проектировании подпорных стен, устраиваемых способом «стена в грунте», следует выполнять расчет устойчивости стенок траншеи, заполненной тиксотропным раствором.

При проектировании подпорных стен, устраиваемых из отдельно стоящих профильных прокатных элементов или свай, следует выполнять расчет прочности основания на продавливание грунта.

4.2.15. При определении контактных напряжений и бокового давления грунта на подпорные стены ограждений котлованов следует учитывать:

— внешние нагрузки и воздействия на грунтовый массив, такие как пригрузка от складируемых материалов, нагрузка от строительных механизмов, транспортная нагрузка на проезжей части, нагрузка, передаваемая через фундаменты близрасположенных зданий и сооружений, и пр.;

— инженерно-геологические и гидрогеологические условия площадки;

— наклон поверхности грунта, неровности рельефа и отклонение границ инженерно-геологических элементов от горизонтали;

— возможность устройства берм и откосов в котловане в процессе производства работ;

— прочностные характеристики на контакте «стена — грунтовый массив»;

— деформационные характеристики подпорной стены, анкерных и распорных элементов;

— порядок и технологию производства работ;

— возможность перебора грунта в процессе экскавации;

— дополнительные давления на подпорные стены, вызванные пучением, набуханием грунтов, а также проведением работ по нагнетанию в грунт растворов, тампонажу и пр.;

— температурные и динамические (вибрационные) воздействия.

4.2.16. Силы трения и сцепления на контакте «стена — грунтовый массив» должны определяться в зависимости от:

— значений прочностных характеристик грунта;

— гидрогеологических условий площадки;

— качества поверхности контакта и материала подпорной конструкции;

— направления и значений перемещений стены;

— технологии устройства стены;

— способности ограждающей конструкции воспринимать вертикальные нагрузки.

При отсутствии экспериментальных исследований в расчетах по первой и второй группам предельных состояний допускается принимать следующие расчетные значения прочностных характеристик на контакте «стена — грунтовый массив»:

— удельное сцепление с к = 0;

— угол трения грунта по материалу стены φ к = γ к φ , где φ — угол внутреннего трения грунта, γ к — коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 4.1 .

Технология устройства и особые условия

Монолитные гравитационные стены и гибкие стены, бетонируемые насухо

Монолитные гравитационные стены, бетонируемые под глинистым раствором в грунтах естественной влажности.

Сборные гравитационные стены

Монолитные гибкие стены, бетонируемые под глинистым раствором в водонасыщенных грунтах.

Сборные гибкие стены, устраиваемые под глинистым раствором в любых грунтах

В мелких и пылеватых водонасыщенных песках.

В прочих грунтах

При наличии вибрационных нагрузок на основание

4.2.17. При расчетах гибких подпорных стен ограждений котлованов рекомендуется применять численные методы (например, МКЭ), используя нелинейные модели сплошных сред или нелинейные контактные модели, выбираемые в зависимости от типа грунтов и конструктивных особенностей сооружения. Численные методы, как правило, следует применять для ответственных и сложных подземных сооружений, а также при их устройстве вблизи существующей застройки и при применении распорных или анкерных креплений.

4.2.18. При использовании для расчетов гибких подпорных стен аналитических методов теории предельного равновесия (в которых давление грунта на конструкцию рассматривается как сумма заданной активной нагрузки и реактивного отпора грунта) в зависимости от жесткости стены применяют следующие схемы расчета:

— схема свободного опирания стены (схема Э.К. Якоби);

— схема заделанной стены (схема Блюма-Ломейера);

— метод местных упругих деформаций (метод коэффициента постели).

4.2.19. Ограждения котлованов могут быть закреплены одним или несколькими ярусами анкеров или распорок. Число ярусов, шаг, угол наклона, конструкция и размеры анкеров должны определяться расчетом в зависимости от высоты конструкции закрепляемой стенки, грунтовых условий и несущей способности анкеров.

Тип анкера должен назначаться исходя из расчетной выдергивающей нагрузки, вида грунтов и условий производства работ.

4.2.20. Грунтовые анкеры, используемые для крепления ограждений котлованов, подразделяются по срокам их работы на временные и постоянные. Временными считаются анкеры, срок работы которых не превышает двух лет.

Проектирование анкеров должно основываться на результатах статических расчетов системы «стена — грунтовый массив», в которых должна быть определена погонная осевая нагрузка на анкеры с учетом требуемого количества анкеров, отметок их установки, углов наклона анкеров к горизонту и углов отклонения анкеров в плане от нормали к стене.

Проектирование анкеров должно включать определение: числа анкеров в ярусе и их шаг; свободной длины анкерных тяг, обеспечивающей размещение заделок (корней) анкеров за пределами границы призмы обрушения; длины заделки анкеров, требуемой для восприятия проектных усилий; мест для устройства опытных анкеров; числа контрольных испытаний анкеров и порядка их выполнения; усилий, на которые должны быть напряжены анкеры, после проведения контрольных и приемочных испытаний.

Источник