Научная электронная библиотека

Перетрухина А. Т., Блинова Е. И.,

Глава 8. БАКТЕРИОФАГИ

Бактериофаг — ультрамикроскопический, внутриклеточный паразит — вирус, лизирующий бактерии и актиномицеты.

Впервые явление бактериофагии наблюдал в 1898 г. Н.Ф. Гамалея, позднее — Туорт в 1915 г. и Эррелль в 1917 г.

Бактериофаг обладает всеми основными свойствами, присущими вирусам, а именно:

1) имеет элементарные частицы величиною в пределах от 20 до 200 нм;

2) содержит в своем составе нуклеиновую кислоту и белок;

3) не растет на искусственных питательных средах, размножаясь только внутри клеток микробов;

4) обладает высокой специфичностью в отношении поражаемой клетки;

5) имеет антигенную обособленность от клетки хозяина.

Бактериофагу присуща наследственность, изменчивость, приспособляемость и другие свойства вирусов. Корпускулы бактериофагов имеют форму сперматозоидов или головастиков и состоят из сферической, цилиндрической или многогранной головки и короткого или длинного прямого или изогнутого отростка.

Фаговая частица состоит из белковой оболочки и внутреннего содержимого, в основном представляющего собой фибриллы дезоксирибонуклеиновой кислоты. В отростке фаговой корпускулы имеется центрально расположенный стерженек белковой природы. На конце отросток имеет утолщение в виде пластинки, от которого отходят белковые нити диаметром не более 2 миллимикронов.

В настоящее время описаны бактериофаги различных аэробных и анаэробных патогенных и сапрофитных бактерий (кокков, палочек, вибрионов, бацилл, микобактерий) и актиномицетов.

Бактериофаг вступает в определенное взаимодействие с микробной клеткой. Это взаимодействие, называемое литическим циклом, включает следующие этапы:

1) адсорбция фаговых частиц на поверхности бактерий;

2) внедрение активного фагового материала внутрь клетки;

3) внутриклеточное размножение бактериофага;

4) разрыв клеточной оболочки и выход новообразованного бактериофага во внешнюю среду.

Распространение бактериофага

Бактериофаги широко распространены в природе. Почти везде, где условия обитания благоприятны для размножения бактерий и актиномицетов, удается обнаружить паразитирующие в их клетках бактериофаги. Их можно выделить из открытых полостей организма человека и животных, различных водоемов, сточных вод, из влажной, унавоженной почвы, из соответствующих культур бактерий и актиномицетов. Много бактериофагов находится в выделениях больных людей и животных, особенно в период выздоровления от инфекционных заболеваний. Так, бактериофаги против возбудителей брюшного тифа, паратифов А и Б, дизентерии, холеры можно выделить из испражнений, против гноеродных кокков — из гнойного отделяемого ран и воспалительных очагов, против туберкулезной палочки — из мокроты и т.д.

Большую роль в распространении и сохранении бактериофагов в природе играют так называемые лизогенные бактерии и актиномицеты, постоянно выделяющие бактериофаги во внешнюю среду.

Для выделения бактериофага исследуемый материал (воду, испражнения, гноя, почву и др.) засевают в жидкую питательную среду, наиболее благоприятную для развития тех микроорганизмов, против которых ищут бактериофаг. Среду оставляют в термостате на 18-20 часов. Иногда производят предварительное обогащение среды чистой культурой соответствующего микроба, заведомо нелизогенного, т.е. не выделяющего бактериофаг. Помутневшую питательную среду пропускают через бумажный, а затем через бактериальный фильтр, асбестовые пластины, керамические свечи. Полученный фильтрат испытывают на присутствие бактериофага путем засева совместно с соответствующей микробной культурой на плотные (методом стекающей капли — проба Отто) или жидкие питательные среды. При наличии бактериофага после 18-часовой инкубации на поверхности агара, обнаруживается сплошной налет культуры, а па месте растекающейся, капли, в зависимости от содержания частиц бактериофага в фильтрате, бактериальный рост полностью отсутствует или наблюдаются округлые «стерильные пятна» — колонии бактериофага. На жидкой питательной среде присутствие бактериофага обусловливает просветление

культуры.

Для выделения чистой культуры бактериофага материал из развившегося отдельного стерильного пятна переносят бактериологической иглой в суспензию молодой микробной культуры.

Для гарантии чистоты бактериофага операцию выделения из изолированного стерильного пятна последовательно повторяют 5-10 раз. Материал из последнего стерильного пятна снова засевают вместе с фагочувствительными микробами на жидкую питательную среду. После 6-18-часовой инкубации культуру фильтруют, проделывают несколько пассажей для увеличения количества бактериофаговых корпускул и получают чистую культуру бактериофага.

Выделенный из внешней среды, бактериофаг, культивируемый в лабораторных условиях на соответствующей культуре бактерий, называется маточным штаммом соответствующего бактериофага.

Практическое значение бактериофага

В настоящее время выпускаются и применяются следующие виды бактериофагов: коли жидкий, коли-протейный жидкий и протейный жидкий бактериофаги, бактериофаг брюшнотифозный поливалентный (жидкий и сухой), диагностический брюшнотифозный бактериофаг, дизентерийный поливалентный лечебный (сухой) и диагностический бактериофаг, холерный бактериофаг, стафилококковые антифагин и диагностические типовые бактериофаги и стрептококковый жидкий бактериофаг

Бактериофаг широко применяется для диагностики, профилактики и лечения ряда инфекционных заболеваний бактериальной этиологии — дизентерии, брюшного тифа, холеры, чумы, геморрагической септицемии, стафилококковых, стрептококковых и анаэробных инфекций и др. В связи с его высокой специфичностью он применяется также как диагностический препарат для идентификации бактериальных культур в медицинской, ветеринарной, технической микробиологии и фитопатологии.

Метод фаготипажа, основанный на исключительной специфичности определенных штаммов бактериофага, позволил распределить на фаготипы ряд штаммов бактерий, которые неотличимы друг от друга по другим признакам. Фаготипаж с успехом применяется при идентификации бактерий брюшного тифа, сальмонелл, стафилококков и ряда других бактерий. Этот метод дает возможность эпидемиологу точно проследить за цепочкой заразных заболеваний и определить источник инфекции (бациллоноситель, больной). Известное диагностическое значение для клиники имеет выделение бактериофага из испражнений больного при некоторых кишечных инфекциях, в особенности при дизентерии.

Важное значение имеет бактериофаг для быстрого обнаружения очень небольших количеств патогенных бактерий во внешней среде путем определения нарастания титра специфического бактериофага.

Бактериофаг применяется и для борьбы с бактериальными вредителями различных технических брожений и в производстве ферментов, продуцируемых бактериальными культурами. В то же время бактериофаг, заражая культуры микробов, является опасным вредителем денных производственных штаммов микроорганизмов (вакцинных, возбудителей молочнокислого, ацетонобутилового и некоторых других брожений, продуцентов антибиотиков), вызывая серьезные нарушения технологического процесса.

Бактериофаг — один из наиболее мощных факторов изменчивости бактерий и актиномицетов. Он играет определенную роль в самоочищении воды и почвы.

Технология производства и контроль бактериофагов

В производственных условиях для изготовления препарата бактериофага применяются только апробированные штаммы бактериофагов и культуры соответствующих микробов, обладающих типичными морфологическими, биохимическими и серологическими свойствами. Штаммы бактериофагов должны быть музейными и рабочими. На производстве они часто называются маточными бактериофагами. Музейные производственные штаммы бактериофагов ежегодно обновляются путем выделения новых или пассажами имеющихся штаммов бактериофага через организм больного, а также адаптацией к свежевыделенным, резистентным к данному бактериофагу культурам. Маточный бактериофаг должен размножаться и пассироваться только на соответствующей культуре в жидкой питательной среде, например, брюшнотифозный бактериофаг пассируется на культуре брюшнотифозной палочки в бульоне Мартена.

Рабочий маточный бактериофаг готовится из очередной серии музейного штамма бактериофага, отдельно на каждом из производственных штаммов микробов.

Препарат бактериофага представляет собой фильтрат бульонной культуры соответствующих микробов, лизированных фагом. Он содержит большое количество размножившихся фагов, обладающих специфическими лизирующими свойствами.

Получение бактериофага в настоящее время осуществляется в специальных аппаратах — реакторах, емкостью от 250 до 1000 л, с применением аэрации как фактора, стимулирующего развитие микроорганизмов. Для производства бактериофага берется его рабочая маточная раса и соответствующие культуры микробов. В реактор наливается жидкая питательная среда, например, бульон Мартена или Хоттингера для изготовления брюшнотифозного и дизентерийного бактериофагов с рН 7,4-7,6 и стерилизуется при температуре 110 °С в течение 40 минут. После стерилизации среда охлаждается до 39 °С и засеивается соответствующей микробной культурой и маточным бактериофагом одновременно. Для засева употребляются 18-часовые агаровые культуры, которые прибавляются из расчета 50 млн. микробных тел на 1 мл среды. Бактериофаг добавляется в количестве не более 0,3 % по отношению к объему питательной среды. Среду с засеянными в ней культурой и бактериофагом оставляют при температуре 37 °С на 6-18 часов. Бактериофаги активно размножаются внутри бактериальных клеток, увеличиваясь в количестве и вызывая их лизис, что внешне проявляется полным просветлением среды. К полученному лизату добавляется в качестве консерванта хинозол (0,01 %) или фенол (0,25 %) и не позже чем через 2 часа после этого содержимое реактора фильтруется через бактериальные фильтры (асбестовые пластины, свечи Шамбеолена или свечи ГИКИ соответствующей пористости) для удаления оставшихся микробных клеток.

Полученный препарат-бактериофаг должен иметь вид, совершенно прозрачной жидкости желтого цвета большей или меньшей интенсивности. Он проходит контроль на стерильность, безвредность и литическую активность, т.е. вирулентность.

Стерильность бактериофага проверяют обычным способом.

Безвредность препарата проверяют путем введения животным, например, брюшнотифозный и дизентерийный бактериофаги вводят подкожно трем мышам по 1 мл, либо внутривенно одному кролику 5 мл. Наблюдение за животными ведется в течение 3-4 суток; если препарат безвреден, они должны оставаться бодрыми

и здоровыми.

Литическая активность бактериофага, его вирулентность определяются методом титрования на жидкой и плотной питательной среде.

Определение вирулентности методом Аппельмана проводится по следующей схеме: набирается ряд пробирок, содержащих по 4,5 мл мясо-пептонного бульона; в первую из них добавляется бактериофаг в количестве 0,5 мл, тщательно перемешивается другой пипеткой и в количестве 0,5 мл переносится в следующую пробирку, из второй — 0,5 мл в третью и т.д. В серии пробирок бактериофаг разводится 1:10; 1:100; 1:1000 и т.д. Во все пробирки, включая и контрольную, содержащую только 4,5 мл бульона, вносят по 250 млн микробных тел суточной культуры соответствующих бактерий, затем ставят их на 18-20 часов в термостат, после чего учитывают результат. Степень лизиса отмечается плюсами следующим образом: четыре плюса (++++) — абсолютная прозрачность среды, равная стерильному бульону; три плюса (+++) — почти полная прозрачность, лишь незначительно отличающаяся от стерильного бульона; два плюса (++) —

муть, значительная по сравнению со стерильным бульоном, но незначительная по сравнению с контрольной пробиркой; один плюс (+) —

явная муть, но все же более слабая, чем в контрольной пробирке, минус (-) — муть, как в контрольной пробирке.

Определение вирулентности на плотной питательной среде методом Отто заключается в следующем: на определенные сегменты агаровых пластинок в бактериологических чашках, хорошо подсушенных в термостате и предварительно засеянных сплошным газоном соответствующей культуры, наносится по одной капле исследуемого бактериофага определенного разведения, соответствующего разведению в аппельмановском ряду. Капли подсушиваются и чашки помещаются в термостат на 18-20 часов. Результат учитывается по степени лизиса и обозначается плюсами: четыре плюса (++++) — полный лизис; на месте закапывания бактериофага культура не растет; три плюса (+++) — лизис с наличием единичных колоний культуры; два плюса (++) — лизис в виде сливных участков с островками роста культуры; один плюс (+) — лизис в виде отдельных стерильных пятен на сплошном газоне культуры; минус (-) — сплошной рост культуры, не обнаруживается ни одного стерильного пятна.

За титр бактериофага при определении методом Аппельмана принимают то наибольшее разведение его, которое вызывает полное растворение соответствующих микробов. Бактериофаги выпускают, с определенными титрами, не ниже установленных, по инструкции. Так, титр брюшнотифозного бактериофага со всеми штаммами, входящими в титрование, должен быть не ниже 10-7 для штаммов, находящихся в Vi-форме, и не ниже 10-6 для штаммов, находящихся в 0-форме.

После проведения контролей бактериофаг разливается во флаконы нейтрального стекла (по 25, 50 и 100 мл), которые должны быть укупорены резиновой пробкой соответствующего размера и залиты смолкой.

Условия хранения бактериофага такие же, как и других препаратов.

Срок годности брюшнотифозного, холерного; гангренозного, стафилококкового и стрептококкового бактериофагов — один год, а дизентерийного — два года.

Помимо жидких препаратов бактериофага могут изготавливаться также сухие. Для получения их, действующее начало жидкого фаголизата осаждается сернокислым аммонием. Выпавший осадок отделяется от жидкой части, к сырой массе добавляется в качестве стабилизатора глюконат кальция (9 %), смесь тщательно растирается, замораживается при — 30 °С и высушивается под вакуумом.

Выпускается сухой фаг в виде таблеток, которые содержат стабилизированную субстанцию фаголизата, обычно применяемую таблеточную смесь (глюкозу, глюконат кальция, тальк, стеарин) и покрыты защитной кислотоустойчивой оболочкой из ацетилцеллюлозы. Одна таблетка cyxогo бактериофага соответствует 20-25 мл жидкого.

В отношении стерильности и безвредности к сухим бактериофагам предъявляются те же требования, что и к жидким. Титр сухих бактериофагов устанавливается в соответствии с их лизирующей активностью, по отношению к разным видам и типам микробов.

Применяются они в тех же случаях, что и жидкие бактериофаги. Срок годности сухих фагов — 1 год.

Источник

Поливалентный брюшнотифозный бактериофаг способ получения

ГОУ ВПО “Первый МГМУ им. И.М. Сеченова” Минздравсоцразвития РФ, Москва

Бактериофаги (от слов “бактерия” и греч. phagos – пожирающий; БФ), или фаги, – специфические вирусы бактерий, вызывающие их лизис (разрушение клеток) или изменяющие их свойства. Они впервые были обнаружены микробиологами Ф. Туортом (1915) в Великобритании и Ф. д’Эрелем (1917) во Франции. Однако изучить их морфологию удалось только после изобретения электронного микроскопа.

Биология бактериофагов

Широкое распространение БФ в природе связано с повсеместным распространением их основных хозяев – бактерий. БФ могут поражать не только бактерии, но и грибы, и простейшие, поэтому их также называют фагами. По степени специфичности различают: поливалентные БФ, взаимодействующие с родственными видами бактерий; моновалентные БФ, взаимодействующие с бактериями определенного вида; типовые БФ, взаимодействующие с отдельными типами (вариантами) данного вида бактерий.

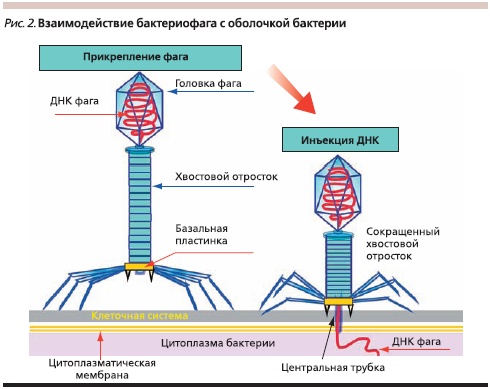

БФ состоят из белка – капсида, защищающего один тип нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК, одно или двунитевые). Различают БФ с длинным отростком, имеющие сокращающийся или несокращающийся чехол, а также БФ с короткими отростками, аналогами отростков, без отростков и нитевидные (рис. 1, 2). Размер БФ колеблется от 20 до 800 нм (у нитевидных форм). БФ, имеющие форму сперматозоида, достигают до 200 нм длиной, состоят из хвостового отростка и головки икосаэдрического типа, содержащей нуклеиновую кислоту. Капсид головки и чехол хвостового отростка БФ состоят из полипептидных субъединиц, уложенных по икосаэдрическому (головка) или спиральному (отросток) типу симметрии. Хвостовой отросток имеет внутри полую трубку (стержень), через которую при инфицировании нуклеиновая кислота фага проходит из головки в бактерию. Чехол отростка заканчивается шестиугольной базальной пластинкой с шипами, от которых отходят фибриллы (нити). Базальная пластинка и хвостовые фибриллы участвуют в прикреплении БФ к бактериальной ячейке. Не все БФ имеют базальные пластинки и хвостовые фибриллы. В зависимости от жизненного цикла БФ могут быть вирулентными (литическими) или умеренными.

Вирулентные (литические) БФ для внедрения в бактерию адсорбируются на специфических рецепторах клетки, в т. ч. на липополисахариде, липопротеине, тейхоевых кислотах, протеинах, или даже на пилях. Специфичность рецепторов означает, что БФ может инфицировать только определенные бактерии. Попав в бактерию, БФ репродуцируется, формируя 200–500 фаговых частиц, и вызывает гибель бактерии. Это продуктивный (литический) тип взаимодействия. БФ с сокращающимся чехлом адсорбируются на клеточной стенке с помощью фибрилл хвостового отростка. Чехол хвостового отростка сокращается, и стержень с помощью ферментов (лизоцима) как бы просверливает оболочку клетки. Через канал трубки БФ нуклеиновая кислота инъецируется из головки в бактериальную клетку, а капсид БФ остается снаружи бактерии (рис. 2). Нуклеиновая кислота БФ направляет синтез его ферментов. При этом инактивируются ДНК и РНК хозяина. Нуклеиновая кислота БФ реплицируется и направляет синтез новых белков капсида. Происходят самосборка капсида вокруг фаговой нуклеиновой кислоты и формирование БФ, которые выходят из бактерии в результате ее лизиса, выталкивания или в некоторых случаях почкованием. Из бактерии высвобождается 200–1000 новых БФ, которые инфицируют другие бактериальные клетки.

Умеренные БФ взаимодействуют с бактериями по продуктивному или интегративному типу. Продуктивный тип умеренного фага, как и у вирулентных фагов, заканчивается лизисом бактерий. При интегративном типе ДНК умеренного фага встраивается в хромосому бактерии, реплицируется синхронно с бактериальным геномом, не вызывая ее лизиса (передается при делении бактерии). ДНК фага, встроенная в хромосому бактерии, называется профагом, а культура бактерий – лизогенной, сам процесс – лизогенией (от греч. lysis – разложение, genea – происхождение).

Хромосома умеренного фага лямбда, введенная в бактерию, вызывает либо лизис, либо лизогенизацию (проникшая в бактерию ДНК умеренного фага приобретает форму кольца и интегрирует в строго определенную область хромосомы). Ультрафиолетовое облучение индуцирует литический процесс с выходом фага. При лизогении фаги не образуются в результате “выключения” фаговых генов репрессором, кодируемым одним геном фага.

Профаги могут спонтанно или под действием индуцирующих агентов (ультрафиолетовые лучи, митомицин С и др.) дерепрессироваться, исключаться из хромосомы. Этот процесс заканчивается продукцией фагов (индукцией профага) и лизисом бактерий. Профаг придает бактерии новые свойства, что получило название фаговой конверсии (лат. conversio – превращение). Конвертироваться могут морфологические, культуральные, биохимические, антигенные и другие свойства бактерий. Например, наличие профага в холерном вибрионе обусловливает его способность продуцировать холерный экзотоксин.

БФ применяют для профилактики, лечения инфекций, а также для диагностики (например, для фаготипирования с целью выявления источника инфекции). Кроме того, БФ используют в генной инженерии в качестве векторов, переносящих участки ДНК; возможна также естественная передача генов между бактериями посредством трансдукции.

Фаготипирование – один из методов эпидемиологического маркирования. Применяется для выявления источника инфекции. Выделение бактерий одного фаговара от разных больных указывает на общий источник их заражения. При внутривидовой идентификации бактерий, т. е. при определении фаговара (фаготипа) бактерий с помощью фаготипирования, на чашку Петри с плотной питательной средой, засеянную чистой культурой возбудителя в виде “газона”, наносят капли различных диагностических типоспецифических фагов. Бактерии, чувствительные к фагу, лизируются (образуется стерильное пятно, “бляшка”, или т. н. негативная колония фага).

БФ – уникальное явление; они участвуют в разнообразных процессах:

- в передаче лекарственной резистентности при трансдукции, особенно у стафилококков;

- лизогенная конверсия приводит к приобретению новых характеристик бактерий;

- случайная инсерция (вставка) в бактериальную хромосому может вызывать инсерционную мутацию;

- в эпидемиологическом типировании бактерий (фаготипировании);

- в лямбде БФ – модельной системе для изучения латентной инфекции;

- БФ используются в генной инженерии как векторы и библиотеки генов;

- БФ ответственны за естественное удаление бактерий; используются для профилактики и лечения некоторых инфекций.

Получение эффективных лечебно-профилактических БФ связано с тщательным и постоянным поиском штаммов с широким спектром (валентностью) действия на бактерии и высокой степенью их литической активности. Литическая активность и, следовательно, лечебная, а также профилактическая эффективность препаратов БФ зависят от видовой, инфравидовой принадлежности возбудителя, его рецепторных особенностей и факторов его микроокружения. Например, антитела и другие гуморальные белки могут заблокировать участки связывания бактерий с БФ, что исключает возможность парентерального введения последних. Кроме того, возможно быстрое формирование резистентности бактерий к применяемым БФ. Для получения лечебного эффекта при неблагоприятных бактериальных ассоциациях препараты БФ выпускают либо поливалентными, направленными против различных видов и сероваров одного возбудителя, либо комбинированными, содержащими БФ против различных видов возбудителя.

БФ не вызывают побочных реакций, не нарушают нормальную микрофлору. При дисбактериозе, нарушениях функций кишечника, обусловленных развитием местных воспалительных процессов, подавлении резидентной микрофлоры, происходит активация ряда условно-патогенных микроорганизмов и транзиторной микрофлоры. Эти обстоятельства поднимают значимость селективной деконтаминации, проводимой с помощью антибиотиков направленного действия и литических БФ.

БФ, обладая специфичностью действия против определенных возбудителей острых кишечных инфекций, могут также вносить вклад в развитие оральной толерантности. Известно, что организм человека проявляет пероральную (региональную) толерантность к собственной нормальной микрофлоре. Эта толерантность обусловлена блокадой активации сигнальных рецепторов (например, толл-подобных рецепторов – TLR и др.) к компонентам микрофлоры человека и активностью регуляторных T-лимфоцитов (Treg), которых в свою очередь активируют NKT-клетки (natural killer T cells). Компоненты (паттерны) БФ и разрушенных ими бактерий могут активировать определенные сигнальные рецепторы клеток организма, стимулирующие синтез антимикробных пептидов, подавляющих развитие наиболее агрессивных микробов (рис. 3). Срыв оральной толерантности влечет развитие различных нарушений, в т. ч. хронического гастрита, болезни Крона, неспецифического язвенного колита, некротизирующего энтероколита у детей, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Препараты БФ хранят при температуре 2–10 °С в сухом темном месте. БФ чувствительны к ультрафиолетовым лучам; даже их непродолжительное пребывание на свету приводит к утрате литической активности. Для защиты БФ от действия желудочного сока их выпускают в капсулах или таблетках, покрытых кислотоустойчивой оболочкой. Материалом защитного покрытия является нетоксичная целлюлоза, эстерифицированная уксусной и фталевой кислотами, образующая гладкую прозрачную пленку. Для детей из-за проблем проглатывания таблеток используют пектиновое покрытие. Пектин, обволакивая БФ, защищает их от разрушающего действия желудочного сока.

Нормализация микрофлоры, возможное участие БФ в поддержании колонизационной резистентности и оральной толерантности обеспечивают стабилизацию гуморального и клеточного звеньев иммунитета. Изредка применение БФ совпадает с ухудшением качества стула из-за массовой гибели чувствительных к нему бактерий. В этом случае для уменьшения интоксикации целесообразно назначать на ночь энтеросорбент – не ранее 3–4 часов после последнего приема БФ.

Препараты бактериофагов против возбудителей кишечных инфекций

Интести-бактериофаг жидкий содержит стерильные фильтраты фаголизатов шигелл (S. flexneri сероваров 1, 2, 3, 4, 6 и S. sonnei), сальмонелл (S. paratyphiA, S. paratyphiB, S. typhimurium, S. choleraesuis, S. infantis, S. oranienburg, S. enteritidis), энтеропатогенных кишечных палочек наиболее этиологически значимых сероваров (Escherichia coli О111, О55, О26, О125, О119, О128, О18, О44, О25, О20), протея (вульгарис и мирабилис), стафилококков, энтерококков и синегнойной палочки (Pseudomonas aeraginosa). Интести-бактериофаг (Bacteriophagum intestinalis fluidum) представляет собой прозрачную жидкость желтого цвета различной интенсивности.

Препарат предназначен для лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, вызванных вышеуказанными бактериями, их сочетанием (в т. ч. бактериальной дизентерии, сальмонеллеза, брюшного тифа, паратифа, дисбактериоза, энтероколита, колита, диспепсии). Его назначают в остром периоде болезни: монотерапия при легких и стертых формах, при бактериовыделении; комбинированная терапия с другими антибактериальными средствами (при среднетяжелом течении) или иммуномодуляторами (при затянувшемся бактериовыделении). Залогом эффективности использования интести-бактериофага является определение фагочувствительности возбудителя и раннее применение препарата, который назначают перорально или ректально при помощи клизмы. Перорально интести-бактериофаг назначают 3–4 раза в сутки натощак за 1,0–1,5 часа до еды в течение 7–10 дней и в разовой дозе: детям до 6 месяцев – 5–10 мл, 6–12 месяцев – 10–15 мл, 1–3 года – 15–20 мл, старше 3 лет – 20 – 40 мл (см. таблицу). Для детей первых месяцев жизни назначенный препарат в первые двое суток разводят кипяченой водой в 2 раза. Если побочные осложнения отсутствуют (срыгивания, высыпания на коже), препарат назначают неразведенным. Перед приемом интести-бактериофага детям старше 3 лет и взрослым назначают раствор питьевой соды (0,5 чайной ложки на 0,5 стакана воды) или щелочную минеральную воду. В отсутствие колитического синдрома препарат назначают ректально 1 раз в день после опорожнения кишечника.

Бактериофаг дизентерийный поливалентный (в таблетках с кислотоустойчивым покрытием и в свечах) содержит стерильные фильтраты фаголизатов шигелл (S. flexneri и S. sonnei). Применяют с 6-месячного возраста для лечения и профилактики бактериальной дизентерии. Для лечения его применяют перорально 3 раза в сутки за час до еды в течение 5–7 дней и в разовой дозе: для детей от 6 месяцев до 3 лет – по 1 таблетке, 3–8 лет – по 1–2 таблетки, старше 8 лет – 2–3 таблетки. При слабовыраженном колитическом синдроме и в период реконвалесценции третий прием БФ внутрь можно заменить его ректальным применением: с 6 месяцев до 3 лет – 20–40 мл, с 3 до 8 лет – 40–60 мл, старше 8 лет – 60–80 мл.

С профилактической целью рекомендуют ежедневный прием препарата в зависимости от возраста: по 10–40 мл или 1–2 таблетки.

Бактериофаг сальмонеллезный групп A, B, C, D, E в таблетках с кислотоустойчивым покрытием, в свечах, жидкий содержит стерильные фильтраты фаголизатов сальмонелл (S. paratyphi A, S. paratyphi B, S. typhimurium, S. heidelberg, S. newport, S. choleraesuis, S. oranienburg, S. infantis, S. dublin, S. enteritidis, S. anatum, S. newlands). Для лечения его применяют перорально 3 раза в день за час до еды в течение 7–10 дней и в разовой дозе: для детей 6–12 месяцев – по 0,5 таблетки; 1–3 лет – по 0,5–1,0; 3–8 лет – по 1,0; старше 8 лет – по 2 таблетке. Третий пероральный прием можно заменить ректальным введением препарата. С профилактической целью БФ назначают детям по 1 таблетке и взрослым по 2 таблетке 2 раза в неделю.

Бактериофаг брюшнотифозный в таблетках с кислотоустойчивым покрытием содержит стерильный фильтрат фаголизата сальмонелл брюшного тифа (S. typhi). Препарат назначают для профилактики брюшного тифа внутрь за час до еды детям от 6 месяцев до 3 лет по 1 таблетке, а старше 3 лет и взрослым – по 2 таблетке 1 раз в 3 дня или каждый день до выздоровления.

Бактериофаг колипротейный жидкий содержит стерильные фильтраты фаголизатов энтеропатогенных (диареегенных) кишечных палочек (Escherichia coli наиболее распространенных серологических групп O20, O26, O33, O44, O55, O111, O119, O26, O124, O125, O127, O151), Proteusvulgarisи Proteusmirabilis. Препарат предназначен для лечения и профилактики заболеваний, вызванных вышеуказанными бактериями, а также дисбактериоза.

Сфера применения других препаратов бактериофагов многообразна; они используются как для местного применения (“раневые” бактериофаги), так и для приема перорально или ректально, в т. ч. в зависимости от формы выпуска:

- бактериофаг клебсиелл пневмонии очищенный жидкий;

- бактериофаг клебсиеллезный поливалентный очищенный жидкий;

- бактериофаг коли жидкий;

- бактериофаг протейный жидкий;

- бактериофаг псевдомонас аэругиноза (синегнойный) жидкий;

- бактериофаг сальмонеллезный групп ABCDE в свечах;

- бактериофаг сальмонеллезный групп ABCDE жидкий;

- бактериофаг сальмонеллезный групп ABCDE жидкий и сухой с кислотоустойчивым покрытием;

- бактериофаг стафилококковый в аэрозольной упаковке;

- бактериофаг стафилококковый в свечах;

- бактериофаг стафилококковый для инъекций жидкий;

- бактериофаг стафилококковый жидкий;

- бактериофаг стрептококковый жидкий.

В заключение следует отметить, что БФ и препараты БФ характеризуются многими положительными сторонами, они:

- безопасны, в т. ч. не токсичны, для человека;

- высокостабильны при длительном хранении;

- обладают строгой специфичностью действия на определенные виды бактерий и эффективностью как в качестве монотерапии, так и в сочетании с антибиотиками;

- не нарушают нормальную микрофлору;

- способны к самовоспроизведению и саморегуляции численности.

Информация об авторах:

Быков Анатолий Сергеевич – доктор медицинских наук, профессор кафедры микробиологии,вирусологии и иммунологии ГОУ ВПО “Первый МГМУ им. И.М. Сеченова” Минздравсоцразвития РФ.

Тел. 8 (495) 629-75-79, e-mail: bykov@imail.ru;

Быков Сергей Анатольевич – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры клиническойиммунологии и аллергологии ГОУ ВПО “Первый МГМУ им. И.М. Сеченова” Минздравсоцразвития РФ.

Литература

1. Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии / 2-е изд. Под ред. А.С. Быкова, А.А. Воробьева, В.В. Зверева. М., 2008. C. 272.

2. Дарбеева О.С., Жиленков Е.Л. Бактериофаги. Общая и санитарная микробиология с техникой микробиологических исследований: учебное пособие / Под ред. А.С. Лабинской, Л.П. Блинковой, А.С. Ещиной. М., 2004. C. 576.

3. Урсова Н.И., Минухина А.М. Бактериофаги. Клинико-иммунологическая эффективность иммунобиологических препаратов / Под. ред. М.П. Костинова, Н.В. Медуницина. М., 2008. C. 256.

Источник