ПОДВОДНЫЕ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДЫ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ

Определение подводного перехода

Трубопроводный транспорт газа, нефти и нефтепродуктов в настоящее время является основным средством доставки этих продуктов от мест добычи, переработки или получения к местам потребления. Для транспортировки нефти и газа в центральные и западные районы сооружаются трубопроводы длиной до 5000 км. Трубопроводы такой протяженности пересекают огромное число разнообразных водных препятствий: малых и больших рек, водохранилищ, озер, глубоких болот и т.д. Пересечение водных преград магистральными трубопроводами чаще всего решается путем строительства подводных переходов.

– особый конструктивный элемент линейной части магистрального трубопровода, который представляет потенциальную опасность для окружающей среды. Поэтому был выпушен ряд нормативно-технических документов, определяющих правила проектирования, строительства и эксплуатации подводных переходов, общим принципом которых является предупреждение аварийных разливов нефти или выхода газа при сохранении эффективности трубопроводной системы.

называется гидротехническая система сооружений одного или нескольких трубопроводов, пересекающая водные преграды, при строительстве которой применяются специальные методы производства подводно-технических работ. К подводным следует относить трубопроводы, уложенные по дну или ниже отметок дна водоема.

Трубопроводы, прокладываемые на пойменных участках рек, следует также относить к категории подводных, т.к. при эксплуатации во время паводка они будут находиться под водой. При проектировании и строительстве таких трубопроводов необходимо соблюдать те же требования, что и при сооружении подводных трубопроводов.

Трубопроводы, прокладываемые через ручьи и речки шириной до 10 м, глубиной менее 1,5 м не относятся к подводным переходам, т.к. при их сооружении и ремонте не требуется специальное подводно- техническое оборудование.

Состав подводного перехода

- участок основной и резервных ниток, ограниченный для многониточных переходов запорной арматурой, установленной на берегах водоема, а для однониточных – горизонтом высоких вод (ГВВ), не ниже отметок 10% обеспеченности;

- берегоукрепительные сооружения, предназначенные для предохранения трубопроводов от размывов, оползней и т.д.;

- сооружения для регулирования русловых деформаций в районе перехода;

- защитные сооружения от аварийного выхода перекачиваемых продуктов;

- информационные знаки ограждения охранной зоны ПП на судоходных и сплавных водных путях;

- вертолетные площадки;

- специальные защитные сооружения, предотвращающие повреждения трубопровода тормозными устройствами плотов, якорями на судоходных и сплавных реках;

- плановые магистрали (базисные линии для наблюдения за размывом берегов, базисы, по концам которых устанавливаются угломерные инструменты, контрольные отводы и другие устройства, закрепленные на местности долговременными опорными знаками).

Классификация подводных переходов

Трубопроводы на подводных переходах через реки и водоемы классифицируются по различным признакам. Главными из них являются ширина и глубина водной преграды.

Граничная длина подводного перехода определяется из следующих факторов:

В соответствии со СНиП 2.05.06-85* подводные переходы через водные преграды в зависимости от условий работы, диаметра трубопровода и судоходности водной преграды относятся к категориям I, II и В.

В соответствии со СНиП 1.02.07-87 подводные переходы подразделяются по группам сложности в зависимости от ширины водного объекта:

| Группа сложности | Характеристика условий пересечения водного объекта |

| Малые переходы | Ширина зеркала воды в межень для створа пересечения трассой до 30 м при средних глубинах 1,5 м. |

| Средние переходы | Ширина зеркала воды в межень для створа пересечения трассой от 31 м до 75 м при средних глубинах 1,5 м. |

| Большие переходы | Ширина зеркала воды в межень для створа пересечения более 75 м. Ширина зеркала воды в межень для створа пересечения менее 75 м, но зона затопления которых составляет более 500 м (10% вероятности превышения уровня воды при 20 – дневном стоянии). |

Участки рек в зоне перехода по плановым и глубинным переформированиям русла подразделяются на категории:

| Категория | Глубинные и плановые переформирования | Характеристика | Примечание |

| I | Глубинные переформирования не превышают 1 м/год, а плановые незначительны. | Реки шириной до 50 м ленточно – грядового, осередкового и побочневого типов, а также реки шириной более 50 м с устойчивым дном и берегами. | Опасность оголения труб полностью исключается, если глубина их заложения более 1 м, а врезка в берег более 5 м. |

| II | Глубины переформирования достигают 2 м, а плановые – 10 м. | Реки шириной более 50 м ленточно – грядового и побочневого типов. | Трубопроводы не оголяются и не подвергаются силовому воздействию потока, если они заглушены более чем на 2 м, а врезка в берег более 15 м. |

| III | Небольшие глубинные переформирования достигают 2 м, а плановые – от 11 до 100 м. | Участки переходов через реки с ограниченным, незавершенным и свободным типом меандрирования, а также участки пойменной многорукавности. | |

| IV | Переформирования русла в течение нескольких дней или недель могут достигнуть по глубине более 2 м, а в плане – несколько десятков метров. | Участки горных рек с особыми формами руслового процесса, реки с явно выраженной неустойчивостью русла. | Строительство подводных переходов через такие участки рек нецелесообразно. |

Классификация подводных переходов магистральных трубопроводов:

Источник

ЛЕКЦИЯ 12. СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ

12.1. Открытый способ строительства трубопроводов через водные преграды.

12.2. Закрытый способ строительства трубопроводов через водные преграды.

Введение

К подводным переходам относятся участки магистральных трубопроводов, пересекающих естественные или искусственные водоемы (реки, озера) шириной более 10м по зеркалу воды и глубиной свыше 1,5 м.

На основании анализов большого количества подводных переходов через реки разработана следующая классификация водных преград:

1 категория: участки, на которых глубинные переформирования русла не превышают одного метра, а плановые 2-3 м, к этой категории относятся мелкие реки шириной до 50 м, а также крупные реки с устойчивыми берегами и руслами. Опасность размыва подводного трубопровода исключается, если глубина заложения превышаем 1 м, а врезка в берег 3-5 м.

2 категория: небольшие глубинные переформирования до 2 м, плановые до 10м, к этой категории относятся участки переходов через крупные, средние реки ленточно-грядового и побочневого типа.

3 категория: максимальные глубинные переформирования русла до 2 м, плановые до 100 м, к этой категории относятся участки переходов через малые, средние и крупные реки с русловым процессом ограниченного незавершенного и свободного типов меандирования и пойменной многорукавности. Возможные размывы участка перехода представляют собой большую опасность вследствие значительной трудности точного определения максимальных плановых переформирований русла. Имеется опасность повреждения трубопровода от гидродинамического воздействия потока, якорями судов.

4 категория: участки рек с особыми формами из руслового процесса: горные реки, селевые потоки, реки с ярко выраженным неустойчивым руслом.

При прокладке подводных переходов должно быть предусмотрено заглубление трубопроводов в дно пересекаемых водных преград. Величину заглубления устанавливают с учетом возможных деформаций русла.

Строительство трубопроводов через водные преграды осуществляется:

-открытым (траншейным) способом, в том числе типа «труба в трубе» с укладкой трубопровода в подводные и береговые траншеи, разработанные в границах переходов плавучей и наземной землеройной техникой;

-закрытым способом с протаскиванием трубопровода в наклонные скважины, выполненные методом наклонно-направленного бурения или методом микротоннелирования.

Открытый способ строительства трубопроводов через водные преграды

Земляные работы

Границы подводного перехода определяются уровнем воды в водоеме (горизонтом высоких вод, ГВВ) 10% обеспеченностью, т.е. уровнем воды в водоеме до которого она может подниматься в течение 100 лет до 10 раз, а в границах ГВВ не ниже 1% обеспеченности необходимо рассчитывать трубопровод с учетом предотвращения его всплытия.

Перед началом разработки подводных траншей выполняют: измерение глубины водоема (с помощью эхолота), водолазное обследование дна реки для выявления случайных препятствий и удаления их в случае обнаружения, проверяются проектные створы переходов.

Для определения конструкции переходов используют теорию русловых процессов. Различают следующие типы русловых процессов:

— ленточно-грядовой – представляет переформирование русла, выражающееся в сползании по нему крупных одиночных поперечных песчаных гряд, получивших название ленточных. Высота 1-2 м, иногда 3 м, шаг 6-8 ширины русла. Плановые деформации бровок берегов русла при этом не характерны. Подобные гряды обладают устойчивым шагом;

— осередковый тип возникает по реках перегруженных насосами и определяется по обилию крупных гряд, сползающих по руслу и образующих осередки и острова;

— побочневый тип образуется в русле реки цепью гряд, отличающихся перекосом плановой линии гребней;

— ограниченное меандирование является дальнейшим развитием руслового процесса побочневого типа и выражается сползанием слабо выраженных излучен при сохранении ими своих размеров и форм;

— свободное меандирование – излучины проходят определенные циклы развития;

— незавершенное меандирование – русловый процесс при котором не образуются характерные для свободного меандирования излучины;

— пойменная многорукавность представляет собой дальнейшее развитие и усложнение незавершенного меандирования.

При разработке траншей земснарядами земляные работы обычно начинают на нижней по течению реки нитке перехода, что позволяет при разработке верхней траншеи использовать часть грунта для засыпки нижней траншеи с уложенным в нее трубопроводом. Разработка, транспортировка грунта и складирование его в подводные и береговые отвалы баржами и путем рефулирования земснарядами не должны мешать судоходству, нарушать установившийся режим потока, вызывать загрязнение водоема и ухудшать экологическую ситуацию в районе перехода.

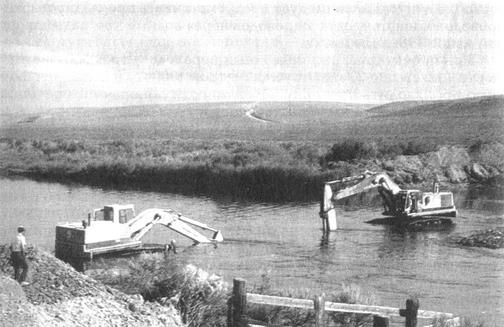

При глубине водоемов не более 2 – 3 м и незначительной их ширине (до 200 м) для устройства траншеи можно использовать экскаватор, установленный на барже или понтоне соответствующей грузоподъемности. Экскаватор надежно закрепляют на понтоне, который перемещается в створе с помощью якорей. При ширине русла до 150 м работу ведут от одного берега к другому, причем тросы крепят на берегах, что позволяет разрабатывать траншеи без перекладки якорей.

Рис. 12.1 – Разработка подводной траншеи открытым способом.

При глубине водоемов до 1 – 1,5 м и ширине до 100 м возможна разработка подводных траншей экскаватором со специальных земляных дамб. Дамбы устанавливают с берега или отсыпают грунт самосвалами. Делают дамбы шириной (по верху) 4 –5 м. Лучшим материалом для дамбы является гравийный грунт.

При пересечении широких судоходных водных преград при глубине водоема более 4 м рациональнее использовать земснаряды общестроительные или специальные для трубопроводного строительства типа ТЗР.

В отдельных случаях траншея через водную преграду может разрабатываться канатно-скреперной установкой.

Источник

Методы строительства подводных переходов

Проблемы

При прокладке магистрального трубопровода через водные препятствия суши, прежде всего реки, необходимо обеспечить безопасное залегание трубопровода, как на дне, так и на береговых выходах. Обнажение трубопровода, связанное с изменениями рельефа дна и побережья, влечет за собой самые разнообразные опасности — это и критическая деформация, связанная с провисанием трубы, усиление внешней коррозии, внешние воздействия, в частности, во время ледохода или в результате деятельности плавсредств. В связи с этим необходимо просчитывать различные варианты прокладки трубопровода для минимизации возможных рисков.

Решения

Существуют три возможных метода прокладки трубопровода через водные преграды. Самый экзотический — это размещение трубопровода непосредственно в толще вод, либо на специальных опорах, либо на поплавках. Подобный вариант имеет смысл в случае прокладки временного трубопровода, либо трубопровода на большое расстояние, измеряемое километрами. Подобная система сложноприменима для перехода через реки с постоянным и иногда весьма быстрым течением.

На практике выбор делается между двумя другими методами форсирования водных преград — траншейным и бестраншейным. Траншейный метод подразумевает укладку трубы в траншею, выкопанную непосредственно в грунте, в защитном кожухе, в специальном канале, укрытые бетонными защитными плитами. Это наиболее традиционный способ организации подводного перехода.

Данный метод имеет очень долгий срок применения, существует множество практических наработок и технологических приемов. Одновременно существуют принципиальные недостатки данного метода. С точки зрения безопасности функционирования трубопровода, он заглубляется недостаточно, чтобы полностью исключить его размыв. С точки зрения строительства наносится значительный ущерб окружающей среде и, прежде всего, ихтиофауне, поскольку размывается грунтовая толща, выбрасывается в воду значительный объем мути и иногда химических загрязнений, таких как нефтепродукты.

По завершению строительства траншейным методом требуется проводить комплекс работ по рекультивации береговой зоны на большой площади, восстанавливать профиль берегов, благоустраивать территорию.

Бестраншейные методы строительства переходов лишены этих недостатков и ограничений. Основной принцип заключается в создании сквозного миниатюрного туннеля под руслом реки (или иной преградой), в котором и будет находиться трубопровод. Этот мини-туннель может быть создан различными способами: продавливанием или наклонно-направленным бурением, с расширением скважины и без.

Данный метод позволяет провести трассу на глубинах (от поверхности дна) полностью исключающую возможность размыва грунта вокруг трубопровода. На берегу возможна работа на достаточно ограниченных площадках. Поскольку нет работ на акватории, то прокладка переходов не мешает судоходству, рыболовству и не наносит ущерба окружающей среде. Существуют при этом определенные геологические ограничение ограничения по применению данного метода и по предельной длине переходов. Метод также требует применения специальной, дорогостоящей техники, однако, в сумме он оказывается выгоднее традиционных траншейных методов.

Источник